课堂“独唱”如何变成“交响乐”

——仲广群魔力“助学法”解密

2016-08-04王玲玲

文/实习记者 王玲玲

课堂“独唱”如何变成“交响乐”

——仲广群魔力“助学法”解密

文/实习记者 王玲玲

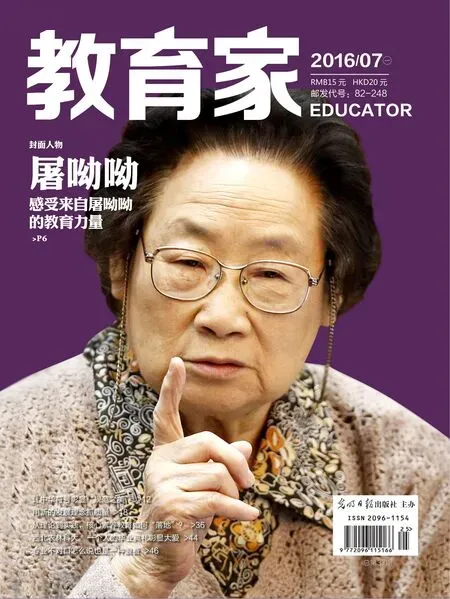

南京市瑞金北村小学校长仲广群

掌声、笑声、辩论声此起彼伏。原本由教师独唱的课堂变成了一支各种声音交织的“交响乐团”。日本著名教育家佐藤学在《静悄悄的革命》里所描述的梦想中的课堂真实地出现在了“助学法”课堂上。

简 介

仲广群

仲广群,小学数学“助学法”的创建人。硕士研究生,高级教师,江苏省小学数学特级教师,江苏省“226”、“333”高层次人才培养对象,现任南京市瑞金北村小学校长。曾主持过多项省级重点课题研究,获江苏省首届基础教育教学成果评比一等奖。发表学术论文100多篇,并获全国小学数学论文竞赛一等奖。参编教育教学类著作20多部。

作为江苏省教育科学“十二五”规划重点研究课题,仲广群的“助学法”倡导教学要改变教师“主宰”“控制”的意识,改变学生“顺从”“依附”的地位,把机遇和挑战交给学生,把学习的主动权还给学生,让教学活动真正发挥出帮助、促进、催生的作用受到广泛关注。目前,该研究在国内已拥有100多所签约实验学校,5个整体推进县、区,逾万名实验教师。就连美国翻转课堂得奖者、加州大学安淑华教授也对“助学法”推崇有加。

“助学法”何以具有如此大的魔力?近日,带着疑问,记者走访了小学数学“助学法”创始人,南京市瑞金北村小学校长仲广群。

积蓄十数载冲动,“助学法”破茧而出

今年是“助学法”持续实验研究的第六年。六年,不算短。很多曾经红极一时的教学实验,几年后都在走下坡路,而“助学法”恰恰相反。这把由仲广群在南京市石鼓路小学燃起的星星之火,如今已经照亮了中国二十多个省市的100多所学校,逾万名实验教师加入其中。并且,这支队伍还在不断地壮大。

谈及六年前探索研究“助学法”的缘起,仲广群坦言:“有种积蓄已久的冲动,总觉得课堂再这样下去是不行的。”之所以会有这种冲动,很大程度是因为在来南京之前,仲广群已经在海安县当了13年教育局教研室的教研员。那时的他分管全县的小学教学。“这个岗位最大的优点是可以到处听课、评课,最大的缺点是心中有想法,手上没办法。”最终,一心想要有所改变的他来到了南京市石鼓路小学。旋即,一场教学改革试验喷薄而出。

据仲广群回忆,当时除了一位即将退休的老师外,石鼓路小学所有数学老师都“一个猛子扎了下去”搞实验。为什么全体数学老师,一个不落?仲广群有自己的想法:“你如果搞一个东西,只是优秀教师能搞,一般老师不能搞,这个东西可持续性不强,将来也推广不了。”

虽然满怀着改革的激情,但是,实践的道路并不平坦。仅课题名称就前后经历了“先学后教,少教多学”、“先研后教,以学定教”、“助学课堂”、“助学法”四次改变。最终,经研究团队反复讨论,一致认为这种实验课堂跟传统课堂最大的区别就在于,老师的作用不再是以前那个替代作用,“好像你学习,我替代你。我总是要求你这样、强迫你这样、控制你这样。我们现在是一种帮助、助推、促进、催生……所以,将课题命名为‘助学法’是最贴切的。”

三条公理,牢牢把住实验方向

诚然,课题名称是实验开始一年多之后才定下来的,但是,实验的过程自始至终都是扎扎实实,用实践慢慢推进。为保证方向不发生偏差,研究团队给“助学法”确立了三个公理:公理一,学习在本质上是学生自己的事情;公理二,学生的学习是终身的事情;公理三,学习不应只是知识的累加,更是自我的完善与创造。由这些公理又分别派生出九条定理,整个实验正是遵循着这些公理和定理所运行的。

回过头来看,这三条公理不仅牢牢把住了实验方向,还让这个实验具有了一般性和普适性。因为这是一个尊重人、促进人、发展人的实验。在仲广群看来,如果学习是孩子自己的事情,教师就不能用精致的讲解去代替孩子亲自的实践。传统的“以教定学”必然会扼杀孩子的主动性、积极性和创造性。从“助学法”的公理出发,老师应该根据学生的学情来确定如何教。这就需要学生自己先研究,自己找出问题。当然,传统的“同学们,我们明天学35-36页上的内容,你们先回家看书……”,这种简单化、笼统化的方式早已被实践证明是没有什么意义的。怎么办?怎么才能让孩子有一种内驱力,自己真正的先学起来,先研究起来?

作为“助学法”抓手的“助学单”的研制,对这一问题的解决起到了极其关键的作用。

六种助学单,引领学生学会学习

正是因为这些精心研制的“助学单”,安淑华教授认为,“助学法”的课前学习是比翻转课堂的课前学习更为高水平的学习。“它不仅增强了老师以学生为主的课堂设计能力,也为学生提供了提高主动性、实践性、反思性的机会。”

仲广群介绍,以小学数学为例,“助学法”有六种基本形态的助学单:比如,探学式。在一个小小的表格里面,通过“试一试,相信我能行”;“学一学,相信我能懂”;“想一想,相信我能问”,让学生一探、二学、三生疑。再比如做学式。通过“我实验,我快乐”;“我游戏,我快乐”;“我比赛,我快乐”三个部分的设计,让孩子自己去实践、去体验。在这个过程中认识质量单位、体积单位、长度单位等。

仲广群说:“原来由老师替代学生来做的很多工作,现在借助‘助学单’交还给学生自己来完成。在这个研究性学习的过程中,学习者跳过教师,直接与知识发生联系,更利于培养起他们的探究能力、自主学习能力。探究的过程中,孩子会有自己的主见,也会遇到疑问,这样他就是带着主见,带着疑问进课堂,学习就更加有动力。”

一退一进,把学习主动权还给孩子

“助学法”相信孩子爱学习、能研究、愿合作、会创造。在“助学课堂”上老师和学生的身份发生了颠覆性的变化:老师从主宰者变成了“孟非+黄菡”,学生则从被动的接受者变成了“小老师”、“小侦探”、“小记者”、“小辩手”。

为了更好地实现这种转变,在站位上,“助学法”要求老师一定要从讲台上退下来,让孩子登上讲台,让“小老师”来分享自己的研究思路和解决问题的方法。一个值得注意的现象是,“助学课堂”上孩子听课的神色和平常的课是不一样的。平常的课,老师在讲,学生听。这是理解式的听。“助学课堂”是上面的孩子在讲,下面的孩子在听。这是批判式的听。为了培养孩子批判、质疑的精神,“助学课堂”特别设计了邀请机制:每个孩子发言之后,都要发出“这是我的看法,请大家继续与我交流”的邀请。

在仲广群看来,这个邀请特别重要。一个孩子在前面发言,他发出邀请以后,别的孩子上去,有的给他补充,有的向他提问,有的提出质疑,有的和他辩论……最后,又有孩子到前面来做总结。当学生通过自助和同学间的互助都不能很好地解决问题的时候,老师再来帮助。这时候的帮助是完全基于“以学定教”的帮助,是在关键处、学生的需要处加以点拨,让模糊的认识变得清晰,将肤浅的认识变得深刻,让零碎的知识变得结构化。

整个“助学课堂”,通过“自助-互助-师助”实现对学生全方位的帮助。而这个过程又巧妙地吻合了儿童好奇、好趣、好问、好胜、好探、好玩的特点,达到了让学生乐学、好学、会学、活学、善学、勤学的效果。在这样的课堂上,学生不仅学习成绩提升显著,还学会自学、倾听、思考、提问、合作、表达。

一位小朋友兴奋地告诉记者:“‘助学课堂’让我从一个一讲话就脸红的羞涩男孩变成了一个大胆、有组织领导能力的小老师。”

安徽一执教16年的小学老师更是感叹:“‘助学课堂’让我从‘数学教学’踏进了‘数学教育’的大门,让数学教育真正服务于学生的发展,我将继续义无反顾地实验,开启学生的精彩……”

薪火相传,“助学法”蜚声海内外

正是因为给课堂和学生带来的改变立竿见影,“助学法”正吸引更多学校、更多学科的关注和尝试。截至目前,全国“助学法”研究大会已连续举办了两届,每次都是“人满为患”。在国外,“助学法”亦产生重要影响,其专著的英文版已由联合国教科文组织下设的“全民教育出版社”出版。作为“助学法”的创始人,仲广群也成了“明星”,不仅受邀在全国二十多个省、市做讲座、开示范课,还应邀去美国,在第七届国际数学教学研究会上做关于“助学法”的专题报告。在该研究会上,与会学者都对这位来自中国的小学教育研究者竖起了大拇指。

对于这一切,仲广群喜悦中藏着更多的淡定。“这其实是一个逐步影响、浸润的过程。”仲广群告诉记者,去年,全国“助学法”研究大会提供的课例全部都是数学;今年,语文、英语等学科的“助学课堂”都参与了展示,与会老师给予了高度的评价。

仲广群给记者举了个例子:一个小女孩,在英语“助学课堂”上,用思维导图的方式10分钟内就将整节课的内容全部展示了出来。为了便于记忆特殊形式的过去式,她还编了一个顺口溜,一下子同学们就都记住了。仲广群笑称,孩子们自己把课上得太妙了,比老师还像老师,以至于外地来听课的老师常常怀疑是在上假课。

对于这样看似神奇的实验效果,仲广群自然一点儿也不会觉得奇怪。因为,这就是“助学法”的精髓——儿童创造课堂。孩子有无穷的创造力,“助学法”的课堂就是从“秀”老师变成“拼”学生,展示的就是学生的精彩。而这样的课堂自然会是一种充盈着掌声、笑声、辩论声的课堂;是一种绽放出童真、童趣、童乐的课堂;是一种洋溢着主体美、力量美、震撼美、解放美、创造美的课堂。这就是“助学法”的魔力。

>>把课堂还给小朋友