非物质文化遗产的保护与传承问题研究

——以江苏镇江为例

2016-08-04高畅

高 畅

(镇江高等专科学校 人文与法律学院,江苏 镇江 212003)

非物质文化遗产的保护与传承问题研究

——以江苏镇江为例

高畅

(镇江高等专科学校 人文与法律学院,江苏 镇江212003)

摘要:镇江市的非物质文化遗产具有类型多、分布广、独特性弱的特点。对非遗文化的保护与传承工作存在着的宣传工作尚未到位、部分项目缺乏传承人、产业化开发不足等问题,政府相关部门必须采取多种措施予以解决:在教育领域加大对非遗项目的宣传力度,培养数量可观的非遗文化爱好者;保障现有传承人的传承能力,选拔新的继承人;针对不同类型的非遗项目,开发与之相适的文化产业;多个非遗项目抱团发力,提高文化旅游的性价比。

关键词:非物质文化遗产;镇江市;保护;传承

非物质文化遗产(简称非遗)是指特定区域人群的以非物质形态存在并世代传承的生产方式与生活方式,它通过表演艺术、节庆、仪式、传统手工艺等外在形态体现出一定群体的审美个性和文化精神。我国拥有数目可观的中小型文化名城,它们历史悠久,其文化底蕴的有形承载物是出土文物,无形承载物则由数量众多的国家级、省级、市级与区(县)级非物质文化遗产构成。这些遗产是先人留给后代最珍贵的馈赠,对其进行保护、传承则是今人必须承担的责任。

1非物质文化遗产的特点

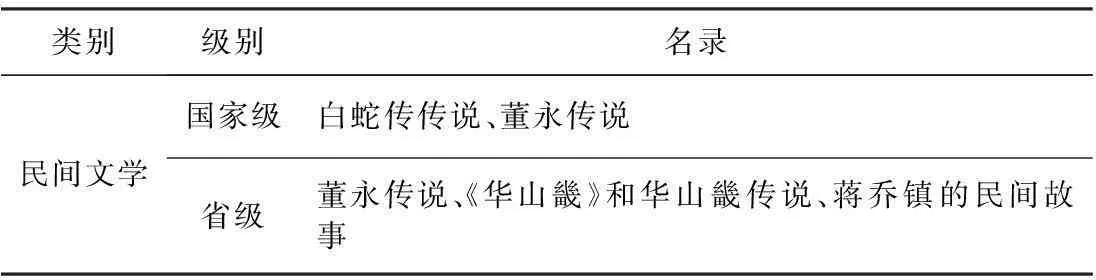

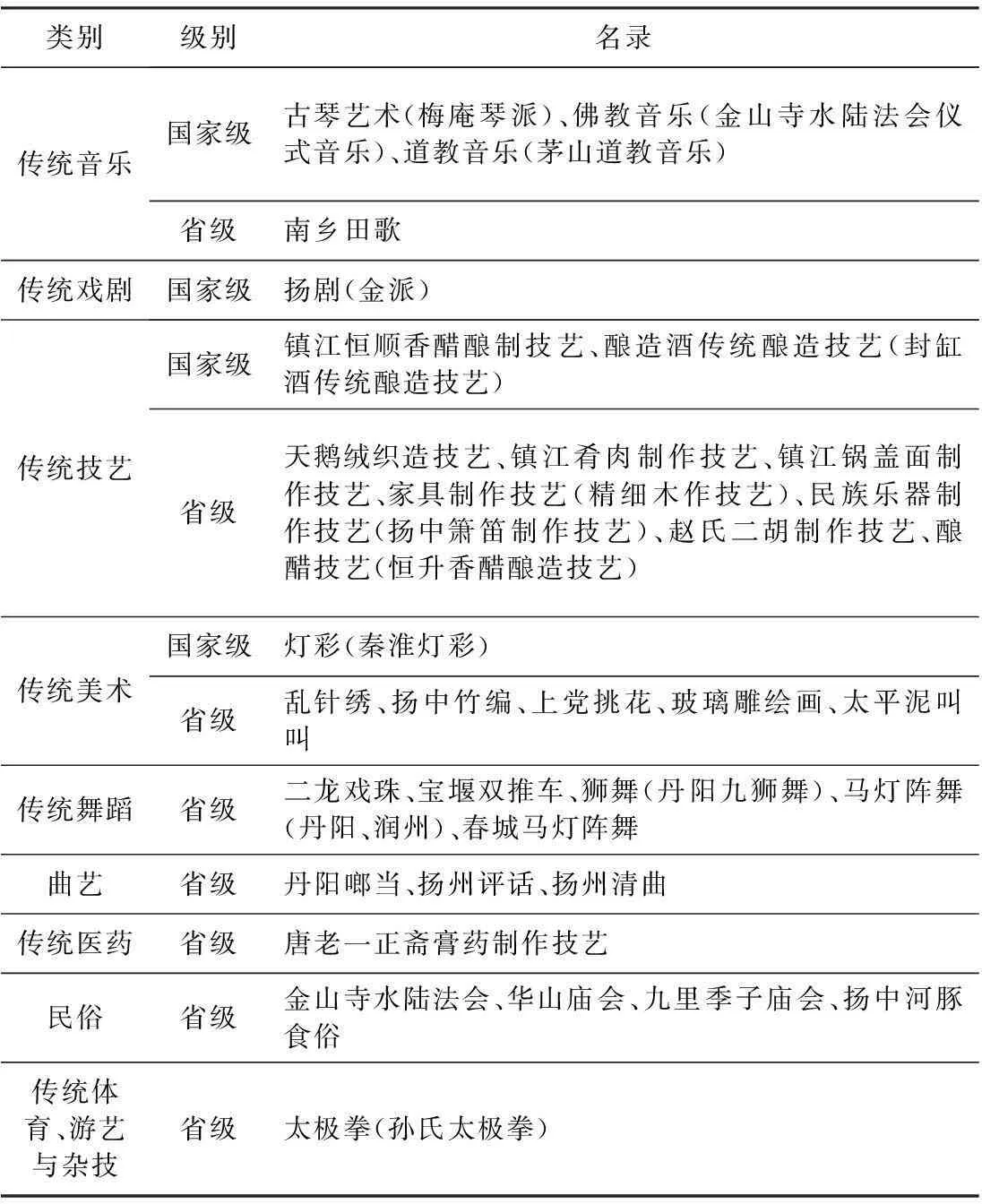

江苏省镇江市是一座中等规模的省辖市,截至2016年1月,该市拥有国家级非遗项目9个,省级非遗项目31个,市级非遗项目47个,区级非遗项目208个。其中国家级和省级非遗名录详见表1:

表1 镇江市国家级、省级非物质文化遗产名录一览表

续表

表1说明镇江市的非物质文化遗产具有两个特点:首先,类别多,分布广。省级非遗有九大类,均呈现出鲜明的地方特色;国家级非遗则存在五大类,既有全国性流传、妇孺皆知的民间传说,又有历史悠久的雅文化的代表古琴艺术,同时还有区域特色明显的恒顺香醋酿制技艺、封缸酒传统酿造技艺、秦淮灯彩。如此广泛的分布表明镇江无愧于历史文化名城的称号。其次,镇江独有的非遗项目较少。所谓独有,是指非遗的归属明确,只存在于某地,不存在共享或争议。白蛇传传说的传承点还有杭州,董永传说则有山西、江苏、河南、湖北四省相争,即使在江苏省,也非镇江独有,东台市和常州金坛区均有与之相关的遗迹。有的非遗项目从名称上便可知存在多地共享、共同传承的特点,如扬剧、扬州评话、扬州清曲等。

和同属苏南地域的苏州、南京两市相比,镇江的非遗项目的数量并不突出。苏、宁两地非遗项目不仅数量多、级别高,而且独特性强、影响力大,如南京的云锦、秦淮灯会,苏州的桃花坞木版年画、苏绣,人们提起它们便会想起这两座城市。镇江的梅庵琴派、扬剧、白蛇传传说、董永传说均属于共享型非遗(梅庵琴派另有合肥、南通两个传承点)。句容灯彩属于秦淮灯彩的一部分。共享型非遗固然容易获得家喻户晓的名声,但同时也会降低某地对游客的吸引力,尤其是非起源地的项目,其影响力和保护传承的力度往往比起源地要逊色一些。如扬剧艺术,人们首先想到的是其起源地扬州。再如古琴艺术,由于流派众多,江苏几座城市都拥有这一国家级非遗项目,如南京的金陵琴派、常熟的虞山琴派、扬州的广陵琴派。对于普通游客而言,他们既不关心也搞不清楚这些琴派的艺术区别,只是泛泛欣赏而已。显然,以城市古称或地方名胜命名的琴派更容易给人留下深刻印象。游客若在南京或扬州欣赏过古琴艺术,那么镇江的梅庵派古琴就并非是必游、必赏项目了。除了独特性不足,镇江的非遗文化还存在同质项目级别较低的情况,例如扬州评话、扬州清曲是扬州市的国家级非遗文化,在镇江市则是省级项目。空间距离并不算远、交通便利的苏中、苏南板块在游客眼中,同种非遗项目级别高者显然比低者更加值得投入金钱和时间去观赏与参与。

2非物质文化遗产保护与传承工作的成果与不足

镇江市相关部门近年来就非遗文化的保护与传承开展了大量工作。第一,进行了非遗普查,建立了相关的数据库,已初步建成了国、省、市、区四级保护体系,省非遗项目“记忆工程”试点项目“南乡田歌”数据库建设工作基本完成[1];第二,搜集、出版非遗的图文、影音资料,如《吴风楚韵——镇江非物质文化遗产图文集》、三卷本《白蛇传文化集粹》《茅山道乐研究》《吴头楚尾田歌情——镇江丹徒南乡田歌艺术研究》《刘景韶古琴曲集》等;第三,成立了非遗展示厅和多个传承保护点(如中国醋文化博物馆、梦溪琴社、金山公园等),开展了“江苏省非遗摄影展”“非遗进校园”“中国传说——2011海峡两岸白蛇传文化研讨系列活动”“导游话白蛇擂台赛”等活动,通过静态展示、动态展演,结合研讨、雅集、讲座、比赛等形式,对非遗文化进行多重保护与传承;第四,发展文化产业,如音乐剧《因为爱——水漫金山》,多剧种白蛇传戏曲精品片段的展演“唱不尽的白蛇、看不够的金山”,动画片《水漫金山》、现代扬剧《花旦当家》《完节堂1937》和《红船》的创编工作等[2]。

镇江市在非遗保护传承工作取得显著成效的同时,也存在一些不足之处。

2.1部分非遗项目知晓率不高

除了民间基础深厚的白蛇传传说、董永传说,其他非遗项目或多或少都存在影响力不足的状况。大众普遍对其缺乏了解。比如香醋、肴肉、锅盖面,民众并不知晓它们的制作技艺属于非物质文化遗产,对非遗的宣传、表演节目,只是泛泛欣赏,缺乏主动保护的意识。这种情况的根源在于,一方面,部分非遗本身比较“高冷”,容易曲高和寡,如古琴、扬剧一直属于小众化的艺术,受众范围有限;另一方面,大多数非遗项目的区域特征非常突出,其起源、发展、兴盛之处仅限于一县一地一乡,如南乡田歌、蒋乔民间故事、扬中竹编、上党挑花、华山庙会,即使组织非遗文化宣传活动,民众仍有陌生感。

2.2部分非遗项目陷入缺少传承人的危机

当前,部分非遗项目(如扬州评话、扬州清曲、铜版彩画、蛋壳雕画、玻璃雕绘画)因为后继无人而显得岌岌可危。究其原因,首先,镇江市的非遗传承人年龄偏大,出现断层现象。他们绝大部分年龄在60~80岁。如“扬剧艺术”两级传承人都出生于上世纪三四十年代。梅庵派古琴艺术目前仅有1位国家级传承人以及3位市级传承人,而无省级传承人。其次,部分非遗项目出现传承人流失现象。一些传承人迫于生计转行。还有些项目缺乏观众、听众,缺少市场,青年人不愿加入传承行列,非遗保护面临没有新鲜血液输入的局面。镇江金山网报道过一则新闻:省级非遗“上党挑花”目前唯一传承人王月兰由于家庭生活窘迫常年在外打工,“上党挑花”面临着传承的危机[3]。

2.3非遗项目的产业化开发不足

除了“白蛇传传说”和部分传统技艺类外,镇江市非遗项目的产业化程度比较低。梦溪琴社创始人刘景韶的古琴曲集在京东、当当、亚马逊网站无售,淘宝上只有两家出售CD,且价格每张只有4~6元。其子刘善教的古琴曲则无音像商品售卖。梦溪琴社在市区五柳堂设立琴艺传承点,招收儿童班和成人班,还有市级传承人在少年宫授徒,但都规模有限,也无琴谱、琴书等商品。刘善教目前正在指导学生研习斫琴技艺,若想形成乐器制作产业,还要经历相当漫长的道路。丹阳刻瓷、扬中竹编虽然走上产业化道路,但生产规模不大,产业发展容易陷入瓶颈。丹阳同贵艺术品公司目前熟练的刻瓷技工寥寥无几,因为人手短缺,年销售额只有50万元左右。省级非遗中的民间文学和传统舞蹈类以及南乡田歌、上党挑花等几乎没有开发产品。

3非物质文化遗产保护与传承的对策

对中小城市非遗项目的保护与传承要加大宣传力度,让弥足珍贵的资料不再沉睡于库房中,要与普通大众实现“亲密接触”,消除人们对非遗文化的神秘感。除此以外,笔者还提出以下建议:

3.1教育领域需加大对非遗项目宣传的力度,培养数量可观的非遗“粉丝”

2006年白先勇制作的青春版《牡丹亭》在海峡两岸多次上演,并进行了近10年的世界巡演,所到之处无不受到热捧。尤其是昆曲在高校的巡演,“感动了大批大批年轻观众的心”(白先勇语)。2009年12月白先生牵手北京大学启动了昆曲传承计划,通过开设昆曲公选课、举办昆曲文化周活动、展演优秀昆曲剧目等多项举措,有意识地培养昆曲爱好者和传承人。欣赏昆曲这一原先曲高和寡的非物质文化遗产已成为年轻人时尚的文化消费活动。昆曲的成功“翻身”给非遗工作者们一个重要的启示:年轻人聚集的教育领域应该是非遗传承的重要地带。相关部门目前已进行了尝试。2012年,镇江市少年宫向江苏省教育厅基础教育处申请了公益基金资助,建立了梅庵派古琴青少年传承基地,配备有古琴教室,定期举行社团活动。目前招收了两个班的小学员,正在积极联系中小学准备全面开展社团培训。

然而,这样的传承活动寥寥无几。镇江的高校对非遗文化的价值尚未有足够认识,具体表现在各高校均缺少系统的非遗选修课和教学师资,对大学生非遗文化的普及仅停留于少量、不定期的讲座和展演,师生的非遗实践活动处于缺位状态,例如镇江高等专科学校作为唯一的市属高校,本应成为该市非遗保护、传承的重要基地,而且现有一名教师即为梅庵派古琴的市级传承人,但该校目前并没有开设任何和古琴艺术相关的选修课程。中小学也存在着类似情况,只有个别学校设立了传统美术、传统音乐等传承基地。这就造成了教育领域和文化遗产保护、传承的脱节。镇江各辖市区应根据本区域非遗项目的分布和保存情况,择优整理开发乡土教材,开设相关教育课程,将非遗项目普及到校园教育中;也可举办少儿说故事大赛之类的活动,将民间故事的火炬传递给下一代。

3.2保障现有传承人的生活,开设培训班精选继承人

不少非遗项目的现有传承人垂垂老矣,寻觅、培育继承人是当务之急。政府文化部门目前已对市级、省级和国家级传承人实行每年发放传承补贴的办法,保障其生活。博物馆、文化馆(站)等机构也可通过收藏、展示一些非遗项目精品的方式,提高传承人的社会声望、地位等。据悉,“上党挑花”传承人王月兰因为经济困难而外出打工,上党镇有意高薪聘请她回乡执教,开办培训班,培养后继者,延续挑花“香火”[3]。除生活保障外,政府应高度重视现存的省、市级传承人的发展,因为他们是我国非遗项目重要的传承力量。

3.3针对不同类型的非遗项目,开发与之相适的文化产业

不同类型的非遗项目存在着独特之处,同一种产业化方式未必适合所有的非遗项目,因此必须根据其自身特点寻求一种与之适应的开发途径。传统技艺类的非遗最容易转化为产品,镇江市此类项目总体市场效益良好,可依托企业或行业开辟真实的工作场景、工艺制作流程供人参观。恒顺集团的醋文化博物馆、锅盖面品鉴馆可谓个中典范,展示工艺制作流程既向大众阐释了非遗文化的精髓,也刺激了观众产生购买非遗产品的欲望。虽然醋文化博物馆的纯手工香醋价格高于流水线产品近10倍,但依然供不应求。“跳面”是锅盖面制作技艺的核心环节。据介绍,面条店中“会跳面展示的生意就比一般的店好得多”,因为“让吃面的人感受到手工面与机器面的不同,吃到嘴里的感觉不仅是面条,还带着文化……这说明,大家对非遗的技术含量还是非常认可的”[4]。以上事例表明,属于传统手工技艺的非遗项目最容易转化为生产力,同时生产实践也是对其实现保护与传承的最佳方式。

独特性、可观赏性是地方旅游资源对人们产生吸引力的重要因素,地方政府应充分挖掘具有鲜明地域特色的项目,体现旅游产品的差异性。非遗项目联手文化旅游无疑是展现“这一个”形象的最佳途径。最成功的范例当属昆曲艺术,昆曲与苏州古镇、园林旅游相结合,促使游人“夜游”的吸睛点就是昆曲表演。纵观镇江,除了本就属于非遗民俗项目的金山寺水陆法会、华山庙会、九里季子庙会外,南乡田歌、扬剧、丹阳九狮舞、马灯阵舞、丹阳啷当、扬州评话等表演性较强的项目均可与旅游线路结合,成为观赏节目。这不仅有利于展现地方文化特色,而且有助于延长旅客在镇江的逗留时间,让其觉得“有看头、有玩头”,提高游客的住宿、餐饮消费水平。

上党挑花、玻璃雕绘画等非遗项目可开发成精美礼品、旅游纪念品。除了需注重产品设计的现代性和实用性,亦可根据旅游的不同性质(如观光游和深度游),在游程中增加互动环节,提高游客的参与度,使游客亲身体验到创作的乐趣。上述非遗项目的相关旅游产品可以和恒顺香醋、封缸酒、天鹅绒、肴肉等技艺类产品构成地方市场的特产商品。届时,在品种丰富的地产商场给亲朋好友选购礼品,将成为游客离镇前的最后行程。

3.4多个非遗项目抱团发力,提高文化旅游的性价比

游客花费了金钱、时间、精力来到某地旅行,所求者一是能获得一份独特的人生体验,二则能得到高性价比的游玩经历,即“花最少的钱享受最多的有价值的、独特的美”。因此,旅游行程、项目的安排必须丰富而饱满。假如游客在一个旅游景点能欣赏、体验多个非遗项目,就会觉得时间、金钱花得“很值”。如前文所述,镇江市的非遗项目与周边城市相比,量与质均不占优势。如何让人感受到独特的体验和高性价比,形成良好的旅游口碑,是当前急需研究和解决的问题。笔者以为,必须做到两点。

第一,深入挖掘宣传并扶持具有独特性的、原发性的非遗文化项目。这些非遗文化的起源地常常就在本地,且流传范围更加偏于一区一镇,因而具备天然的“独特性”,如丹阳曲阿美酒传说、丹阳汤展文传说、镇江工匠传说、镇江抗英斗争故事歌谣、东乡羊肉制作技艺、儒里朱氏祭祀、圌山黄明节等。这些具有浓郁地方特色的市级非遗项目大多只在本地有一定知名度,基本处于原生状态,但在当今“体验经济”的潮流下,潜在的商业价值不可小觑。据人民网2014年8月11日的新闻报道,在江苏大学创业孵化基地,大学生徐涛开设了一家名叫“国韵坊”的小店,以淘宝网店和实体店结合的方式,专营包括“太平泥叫叫”在内的镇江民间工艺品[5]。这种工艺原始、造型拙朴的玩具在大学生中颇受欢迎,许多外国留学生也慕名购买。但是这种民间工艺品原生态的特色既是其卖点又是其发展的瓶颈,因其一般由村民手工制作,设计简陋,做工粗糙,自然不能卖出高价,售价只有2元。政府可聘请专业人士设计出符合现代审美观、民俗特色浓厚的式样,提高经济价值,使其成为独特的旅游商品。

第二,多个非遗项目联合展演,抱团发力。省级非遗项目“南乡田歌”“上党挑花”和市级非遗项目“南乡服饰”均属“南乡系列”。对文化旅游中的民间文化展示环节,可安排身着南乡服饰的歌手表演田歌、绣娘演示挑花。再如“蒋乔民间故事”的传承点蒋乔不仅同为“白蛇传传说”的传承点,其地理位置也与后者的另一传承点金山公园相近。这里民风遗俗浓厚,文化活动丰富,还拥有2个市级非遗项目“燕子窝山歌”“燕子窝狮舞”。有关部门可考虑在蒋乔兴建文化休闲旅游区。日游金山,沉浸于白娘子与许仙缠绵悱恻的美好爱情中,夜晚宿蒋乔,聆听山歌、故事,观赏马灯,加入舞狮行列。另外,外地的很多旅游景点都将当地的民间文学与表演艺术相结合,如广西阳朔风景区的大型实景演出《印象·刘三姐》融合了民族风情、桂林山水和刘三姐传说、民歌等元素,深受游客欢迎,可谓是文艺和旅游结合的成功范例。政府相关部门可以根据蒋乔传承点民众说故事根基深厚的特色,积极发展有关白蛇传和蒋乔民间故事的影视文化产业,使民间文学以另一种形态呈现给观众。非遗项目搭配推出,打包观赏,不仅给游人高性价比的感觉和独特的旅行体验,更有利于扩大市、区级非遗项目的知名度和影响力。

此外,文化工作者需要挖掘地方文献资料中的非遗文化,为四级非遗项目的传播与传承活动增添历史的厚重感。如梅庵派古琴艺术,梦溪琴社成立于1986年,由该派第二代传人刘景韶退休后回镇创建,其子刘善教目前为琴社社长,国家级传承人。也就是说,镇江并非梅庵琴派的发源地,但是查阅文献可知,镇江与古琴艺术渊源颇深。镇江高等专科学校的李洁副教授曾撰《镇江六朝时期琴文化源流谈略》一文,指出“镇江的琴文化具有深厚的底蕴,六朝时期,卓越的琴人、著名的琴事与镇江有关,在中国琴史上开一代风气”,并“对后世琴学产生深远的影响”[6]。地方志也详细记载了多位明清时期的琴家。另外,镇江的文化名人中亦不乏精通琴艺者,如《老残游记》的作者刘鹗,自幼刻苦习琴,精通乐理,琴艺高超,他一生收藏了很多古琴精品,现有《抱残守缺斋手抄琴谱》(残稿)传世。正如李文结尾所评“镇江历代琴人体现了中国古琴艺术的至高境界,是镇江独特的文化记忆”[6]。除了拥有悠久的古琴文化,镇江周边琴派环绕,东有常熟虞山琴派、北有扬州广陵琴派、西有南京金陵琴派。优越、便利的地理位置也为琴人间的学习、交流提供了绝佳的条件。例如《丹徒县志》记载道光年间,道士袁清浦学琴于扬州建塔寺僧问樵,“问樵常往来焦山,琴弟子甚众”[7]。可见,梅庵琴派结缘镇江绝非无源之水、无本之木。只有琴学文化底蕴深厚的土壤,才能让梅庵派古琴艺术这个阆苑仙葩尽情绽放。

4结束语

非物质文化遗产工作必须遵循“保护第一、利用第二”的原则。最佳的保护方式便是亘古不断,传承有序。中小城市受经济规模限制,资金往往捉襟见肘。因此,首先,政府相关部门必须加大对非遗项目的宣传力度,保障现有传承人的生活并提高他们的社会知名度。其次,合理开发、利用非遗项目,发展文化产业,既扩大了知名度,又可获得经济效益。发展文化产业可以为非物质文化遗产的保护和传承注入资金,对非遗文化内涵的充分挖掘反过来又能凸显文化产品的档次和经济价值,以此促成非遗保护、传承与地方经济发展的良性互动。需注意的是,对非遗项目文化产业的开发必须考察该资源能否转化为产品,且是否具备市场潜力,同时力求在非遗项目的公共产品性和社会教育性、经济利益与社会效益之间寻求一个妥善的平衡点,以期达到对非物质文化遗产项目最佳的保护和传承。

参考文献:

[1] 竺捷.省非遗项目“记忆工程”首批试点项目:“南乡田歌”数据库建设基本完成[N].京江晚报,2016-01-22(A08).

[2] 镇江市文广新局.镇江启动现代扬剧《红船》创编工作[EB/OL].(2016-01-22)[2016-01-25].http://www.jscnt.gov.cn/whzx/jdxw/201601/t20160122_37027.html.

[3] 崔宁华.上党拟高薪请回挑花技艺传承人开班执教 [N/OL].(2014-12-16)[2016-01-25]. http://www.jsw.com.cn/zjnews/2014-12/16/content_3223859.htm.

[4] 周明磊.从镇江“三怪”谈非遗的生产性保护[J].大众文艺,2015(3):4-5.

[5] 彭彬,杨宗康,林清智. 江苏大学学生开网店卖老手工艺品“太平泥叫叫” [EB/OL].(2014-08-11)[2016-01-25]. http://js.people.com.cn/n/2014/0811/c360307-21946702.html.

[6] 李洁,刘之育.镇江六朝时期琴文化源流谈略[J].镇江高专学报,2011(4):1-4.

[7] 何绍章,冯寿镜.光绪丹徒县志:卷37[M].南京:江苏古籍出版社,1991:729.

〔责任编辑: 胡菲〕

收稿日期:2016-04-12

作者简介:高畅(1981—),女,江苏镇江人,讲师,硕士,主要从事地方文化、文化产业研究。

中图分类号:G112

文献标志码:C

文章编号:1008-8148(2016)03-0006-05

Research on the protection and inheritance of the intangible cultural heritage— Taking Zhenjiang for example

GAO Chang

(School of Humanity and Law Science, Zhenjiang College, Zhenjiang 212003, China)

Abstract:The intangible cultural heritage of Zhenjiang has the characteristics of many types, wide distribution and weak monopoly. There are some problems in the protection and inheritance of intangible cultural heritage which are inadequate publicity work, the lack of heritage in part of the projection, deficient industrial development. The governmental departments must take a variety of measures to resolve them, such as increasing the propaganda of the intangible cultural heritage projects in the field of education and cultivating a considerable number of intangible cultural heritage of lovers; ensuring the existing heritage of people’s lives, carefully selecting their heirs; developing appropriate cultural industry according to the different types of intangible cultural heritage projects; raising the price performance of cultural tourism through the joint development of a number of intangible cultural heritage projects.

Key words:intangible cultural heritage; Zhenjiang; protection; inheritance