中国西部地区“四化”协调发展及其影响因素分析

2016-08-01徐秋艳王玥敏

徐秋艳,王玥敏

(石河子大学 商学院,新疆 五家渠 831300)

中国西部地区“四化”协调发展及其影响因素分析

徐秋艳,王玥敏

(石河子大学 商学院,新疆 五家渠 831300)

摘要:基于中国西部地区省际面板数据,通过建立CCR-HR模型测算“四化”效率值及协调度,测算结果表明:西部地区“四化”协调发展水平整体不高,“四化”协调发展程度随着时间的发展越来越好,地域之间存在较大的差异;农业现代化发展水平的滞后是导致“四化”协调发展失衡的重要原因,以农业现代化为切入点,建立面板Ologit模型对“四化”协调发展的影响因素进行分析,分析结果显示:农业固定资产投资和农业劳动力对“四化”效率的提高有正向推动作用,农业机械化、有效灌溉面积、化肥施用量以及农业劳动力的增加可以提高“四化”协调度,农业劳动力不仅影响“四化”效率而且影响“四化”协调度。

关键词:“四化”协调;CCR-HR模型;Ologit模型

一、引言

在经济发展的早期,农业的主要作用是向工业部门提供剩余劳动力和农业剩余价值,在农业对工业提供要素支持的同时,工业发展也会提高该地区的城镇化水平,工业化过程是伴随着城镇化和农业现代化进行的[1-2][3]56-69。随着经济社会的发展,信息化应运而生,而信息化与工业化融合可以提高生产效率,同时有利于农业发展方式的转变。十八大报告已明确指出:要“促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化(简称“四化”)同步发展”,其本质就是要求“四化”在互动中实现协同,“四化”协调发展是中国经济社会发展方向性的战略决策,对中国实现社会生产力的跨越式发展意义重大。中国地域辽阔,其中西部地区占全国总面积的71%,但大部分地区属于经济欠发达地区,其“四化”发展水平一直较为落后,与中、东部地区相比差距较大,无疑严重影响了中国“四化”发展的整体水平及整体协调性。因此,只有西部地区实现“四化”协调发展,中国“四化”协调发展的目标才有望实现。本文以中国西部地区的“四化”协调发展为论题,力求找出影响“四化”协调发展的主要制约因素,以推动经济健康持续发展。

二、文献回顾

国外学者对“四化”的研究并不多见,主要集中在“四化”两两关系之间的研究,如工农关系、城乡统筹发展关系等。国内有关“四化”的研究已有一定的研究基础,主要集中在两个方面:一是对“四化”的内涵、历史关联及机理研究[4],如冯献等人阐述了中国“四化”的内涵,并指出“四化”相互协调可以整体推进中国现代化建设[5];李二超等人提出城镇化和工业化良性互动、城镇化和农业现代化、工业化和信息化深度融合与相互协调以及“四化”全面、协调、可持续发展是“四化”同步的内在机理[6]。二是对“四化”的实证研究[7-9],如李裕瑞等人运用空间计量经济模型探讨了中国“四化”协调发展的影响因素,并借助ArcGIS空间分析工具揭示了“四化”协调的空间差异性[10];董梅生等人采用因子分析法和吴振明采用主成分分析法,测算了“四化”的综合评价值,并通过构建VAR模型对“四化”之间的互动关系进行分析[11-12];徐维祥等人采用PLS通径模型和空间距离测度模型对中国“四化”同步发展水平进行了测度和评价[13];周振等人采用几何平均数法测算了1998-2013年中国各省市区“四化”综合发展水平与协调发展程度[14]。

上述国内外的研究成果为本文的研究奠定了一定的理论基础。纵观上述文献,发现国内现有文献对“四化”协调的研究主要是针对全国或省区而缺乏对西部地区的研究,并且对“四化”协调影响因素的研究更少,鲜有学者根据“四化”协调发展类型的不同而对其影响因素进行分析。鉴于此,本文以中国西部地区为研究对象,以投入产出的角度建立“四化”发展水平测算指标体系,通过CCR-HR模型对“四化”效率及协调度进行测算并划分等级;通过建立面板Ologit模型对各种“四化”协调发展类型的影响因素进行分析。该文的研究补充和完善了西部地区“四化”协调发展格局和机理等研究成果,也为政府加快西部地区“四化”协调发展和促进地区乃至全国经济快速、健康与可持续发展,提供实质性的量化参考依据。

三、中国西部地区“四化”协调发展状况分析

(一)模型简介

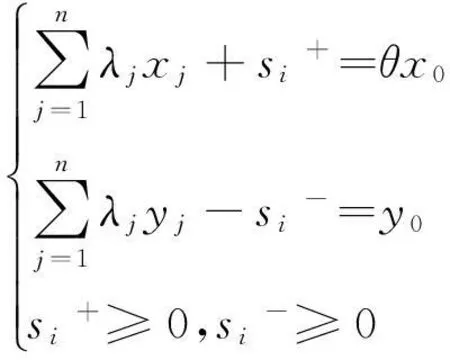

本文基于效率,选取CCR模型测算中国西部地区农业现代化、工业化、城镇化和信息化发展绩效,CCR模型效率表达式如下:

(1)

其中λ=(λ1,λ2,…,λj)′为权重向量,si-表示使用第i个投入的松弛量,si+表示使用第i个产出的松弛量,ε为非阿基米德无穷小量。ρ0∈[0,1],当ρ0=1时DMU0将位于效率前沿,投入松弛量为0表明该生产单位完全有效;当ρ0<1时则表明生产的投入产出点,没有落在前沿面上效率没有达到最优。

在构建CCR模型的基础上,通过构建HR模型衡量西部地区“四化”间的协调度[15],即:

(2)

其中i为省份,t为时间,HRit为协调度,Sit为效率值的标准差,Ait为效率值的均值,这里i=1,2,…,12;t=1,2,…,9。

由于

HRit

(3)

式(3)中HRit∈[0,1],HRit值越大说明“四化”协调度越高;反之“四化”协调度越小。为了对西部地区不同省份更直观和准确地评价,该文在前人研究成果的基础上,采用门限的方法,将“四化”效率和协调度划分为四类(见表1)。

表1 西部地区“四化”效率及协调度划分准则表

(二)中国西部地区“四化”效率及协调度分析

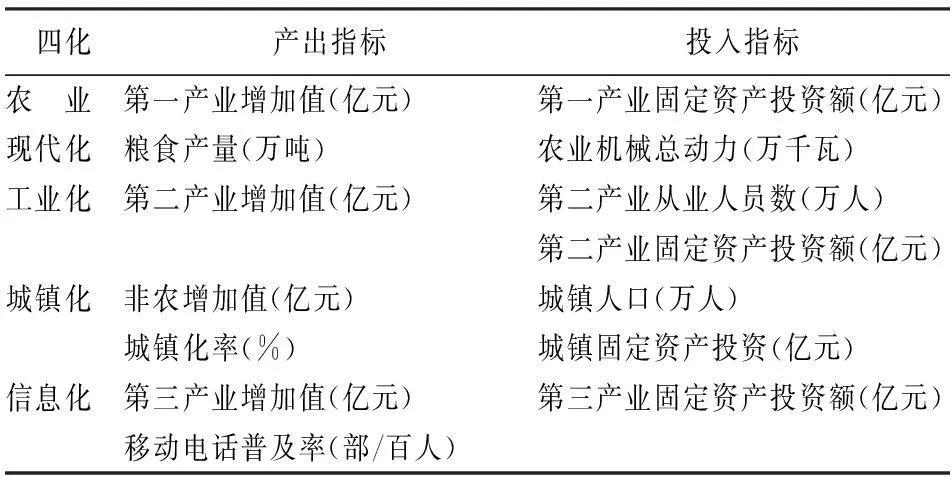

1.“四化”效率的测算与分析。本文对中国西部地区的“四化”发展水平采用效率指标进行评价。首先建立以资本投入作为投入变量、以产业增加值作为产出变量的指标体系,构建西部地区“四化”效率指标体系(见表2)。同时,基于西部地区12个省区9年的数据,对各省的“四化”效率进行评价。

表2 “四化”发展水平指标体系表

注:以上指标数据来自2006-2014年各省统计年鉴以及《中国统计年鉴》;西藏2013年第一、第二产业固定资产投资额数据缺失,云南2013年第二产业从业人员数数据缺失,这里选用一次移动平均法进行填补;非农增加值为各省区第二产业和第三产业增加值之和;城镇化率=城镇人口/总人口。

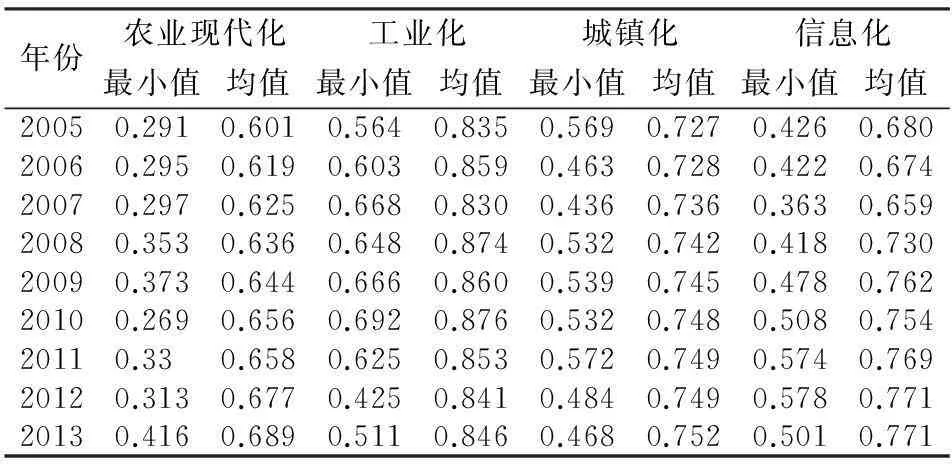

这里通过DEAP2.1软件,分别测算出2005-2013年西部地区各省区的“四化”发展效率值,为了进一步对西部地区“四化”协调发展状况进行分析,将所有省区当年效率值的均值作为当年“四化”的效率值(见表3)。

表3 2005-2013年西部地区“四化”发展效率值表

由表3中的分析结果可以得出:

第一,农业现代化水平逐年递增。2005—2013年间,西部地区农业现代化效率均值从0.601增长到0.689,增长了0.088,同时效率最小值从0.291增长到0.416,增长了0.125,这与自2006年中国全面停止征收农业税、实行种粮补贴惠农政策以来中国的粮食产量得以提升、同时调动了农民种粮的积极性、促进了农民增收有关。

第二,2005—2013年间,工业化效率均值在0.83与0.876范围中变动。中国现已进入新型工业化阶段,工业由过去粗放式增长向集约式增长转变,西部地区拥有丰富的自然资源,这为其自身的工业化奠定了坚实的基础。

第三,城镇化水平稳中增长。2005—2013年期间,西部地区城镇化效率均值整体增长较为平稳,呈现逐年小幅度递增的态势。从2005年的0.727增长到2013年的0.752,增长了0.025,增长幅度不高,但其效率均值多年保持在0.74以上,仅2005—2007年间效率均值小于0.74,同时城镇化效率最小值一直保持在0.436~0.572之间,较为稳定。

第四,信息化水平持续增长。西部地区信息化效率均值从2003年的0.68增长到2013年的0.771,增长了13.38%,在“四化”中增长最快。“信息化”于2007年在“四化”中被提升到国家的战略高度,而从测算的效率值来看,2007—2008年间其增长速度也是历年中最快的,而在十八大报告中信息化排名第二,可见其重要性。信息化可以促进其他“三化”高速发展,不仅可以推动工业化进程,而且对城镇化具有带动作用,同时又可以促进农业现代化建设。

图1 2005—2013年西部地区“四化”效率均值图

图1显示了2005—2013年工业化发展水平最高,农业现代化发展水平最低。2005—2008年城镇化发展水平高于信息化发展水平,2009—2013年信息化发展水平高于城镇化发展水平。由此可得,农业现代化发展水平的滞后,影响了“四化”的协调性发展。

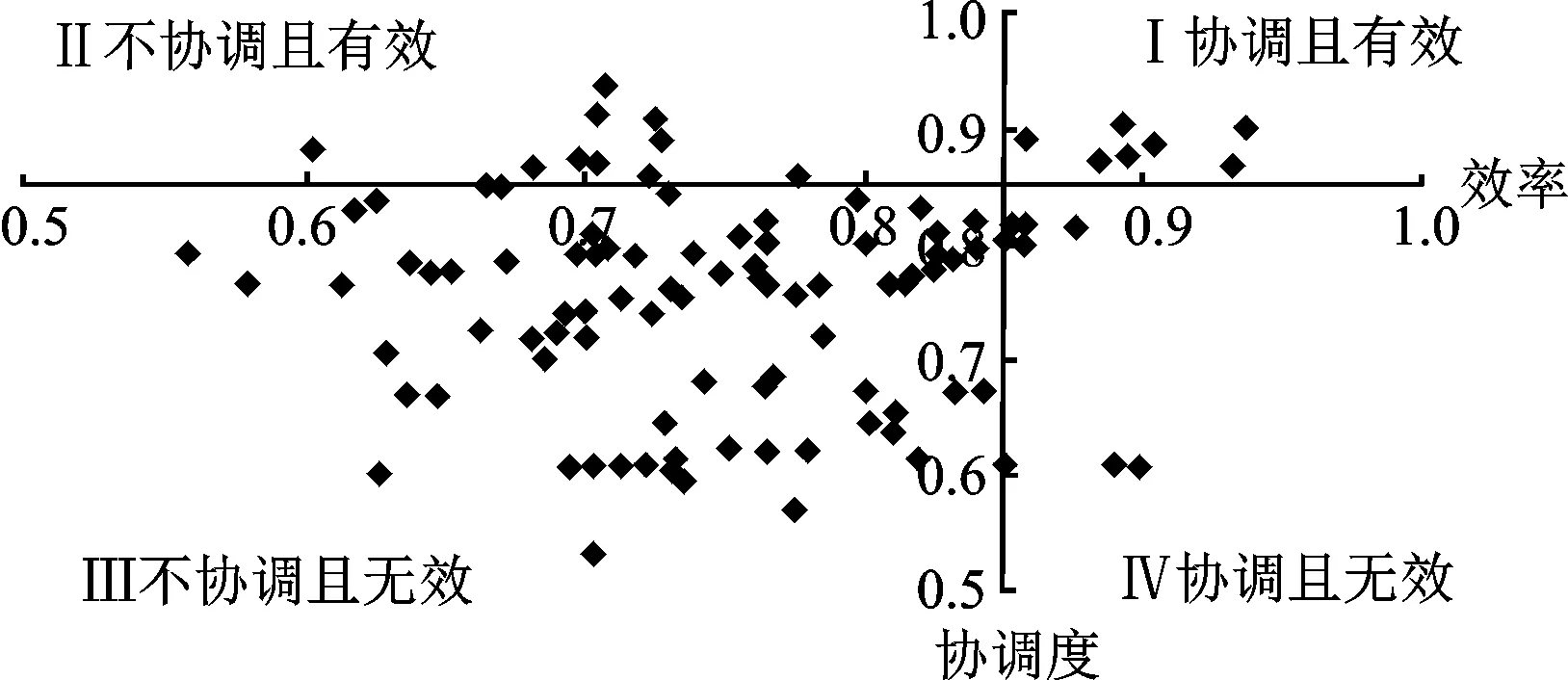

2.“四化”协调度的测算与分析。在“四化”效率值的基础上,运用式(3)可测算出西部地区12个省区的“四化”协调度。为了更加直观反映西部地区12个省区的“四化”效率及其协调情况,对12个省区9年的混合样本以0.85为标准界限,将“四化”效率值和协调度划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ个区域(见图2)。

图2 “四化”效率及协调度散点图

由图2可知,西部地区“四化”发展两级分化情况比较严重,大多数样本分布在第Ⅲ象限,即“不协调且无效”,占到总体的77.78%,只有极少数样本位于第Ⅰ象限,即“协调且有效”,仅占总体的6.48%。“四化”发展协调且有效的7个样本分别是2009年的新疆、2010年和2013年的重庆以及2010年至2013年的内蒙古。处于第Ⅱ和第Ⅳ象限的样本大多是四川、广西和贵州,且大部分出现于2009年之后,这也说明了西部地区“四化”发展效率和协调度低且各地区之间存在较大的差异。

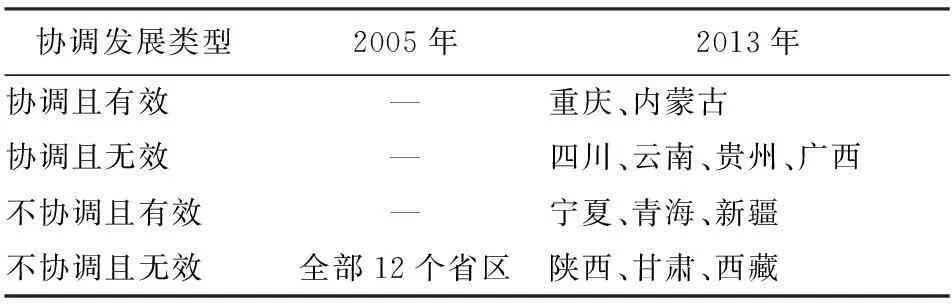

由于测算结果较多,现以2005年、2013年为例,将西部地区各省区的“四化”协调发展类型划分为4类(见表4)。

表4 西部地区的“四化”协调发展类型表

就2005年西部地区“四化”协调发展类型来看,并没有出现发展协调且有效的省区,而12个省区的“四化”都处于不协调且无效的类型。随着时间的推移,西部地区各省区“四化”协调发展程度越来越好,直至2013年,重庆和内蒙古的“四化”发展已经处于“协调且有效”的状态,仅有陕西、甘肃和西藏依旧处于“不协调且无效”的发展类型,占总体的25%,较2005年减少了75%,其余省区的“四化”处于发展“协调且无效”或发展“不协调且有效”的状态,西部地区“四化”协调发展得到了一定的提升,且后续提升空间较大。纵观历年“四化”发展不协调省区的效率值发现,导致“四化”发展失衡的重要原因是农业现代化发展水平滞后,这可从2013年西藏“四化”效率值的对比中看出。

四、中国西部地区“四化”协调发展影响因素分析

(一)模型简介及指标选取

由上述分析可知,农业现代化发展水平的滞后严重制约了西部地区“四化”的协调发展,因此本文将农业现代化作为突破口,分析影响中国西部地区“四化”协调发展的因素,以此进一步推动西部地区“四化”协调发展。本文采用有序响应模型Ologit(Ordered Logit)分析“四化”协调发展的影响因素,Ologit模型的数学表达式为:

=β0+β1X1+β2X2+…+βkXk

(4)

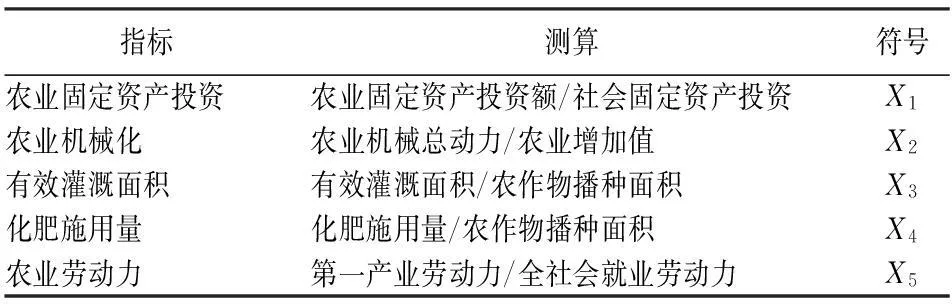

其中k=5;X1,X2,…,X5分别代表农业固定资产投资、农业机械化、有效灌溉面积、化肥施用量和农业劳动力的指标,反映农业现代化水平(见表5)。

表5 农业现代化因素的指标选取表

注:以上数据来自2006-2014年各省统计年鉴以及《中国统计年鉴》。

(二)基于面板Ologit模型的“四化”协调发展影响因素分析

表6 农业现代化对“四化”效率的影响表

从表6可以看出,在5%的显著性水平下农业固定资产投资和农业劳动力通过了显著性检验,模型拟合所对应的P值为0.010,说明是显著的且模型拟合的总体效果较好,其中农业固定资产投资的风险比达到了25.114,表明在其他变量不变的前提下,农业固定资产投资每提升1%,“四化”效率变得更高的可能性将提高25.114个百分点;农业劳动力的风险比为0.055,表明当其他变量不变时农业劳动力每提高1%,“四化”效率变得更高的可能性将提高0.055%;农业固定资产投资和农业劳动力对“四化”效率的提高有正向推动作用,其中农业固定资产投资对“四化”效率的提高具有明显的作用,可能与农业现代化方面的投入可进一步促进工业的发展、城镇的聚集以及信息化的进步有关;对于目前“四化”发展协调且无效的省区,如四川、云南、贵州和广西可以通过增加农业固定资产投资来提高自身的“四化”协调发展等级。

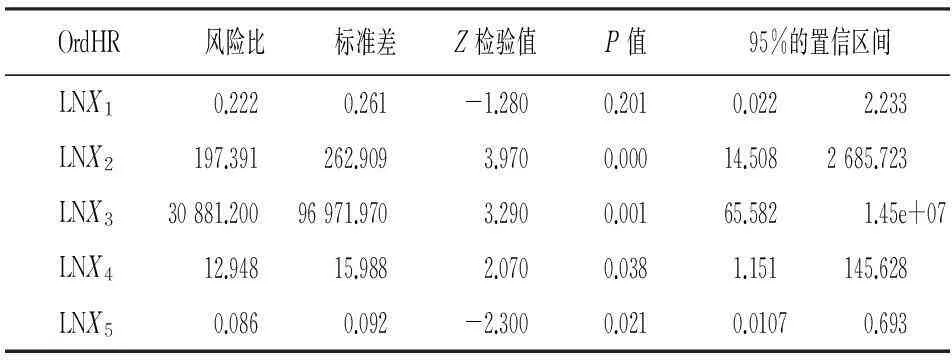

表7 农业现代化对“四化”协调度的影响表

从表7可以看出,在5%的显著性水平下,农业机械化、有效灌溉面积、化肥施用量以及农业劳动力都通过了检验且模型拟合较好,其中农业机械化和有效灌溉面积的风险比分别达到了197.391和30 881.200,表明在其他变量不变的前提下,农业机械化和有效灌溉面积每提高1%,“四化”协调度将提高一个等级;化肥施用量的风险比为12.948,说明当其他变量不变时,化肥施用量每提高1%,“四化”协调度变得更高的可能性将提高12.948%;农业劳动力的风险比为0.086,表明在其他变量不变的前提下,农业劳动力每提高一个百分点,“四化”协调度变得更高的可能性将提高0.086%;农业机械化、有效灌溉面积、化肥施用量以及农业劳动力四者对“四化”协调度的提高都具有正向的推动作用,其中农业机械化和有效灌溉面积对“四化”协调度的提高作用十分明显,说明提高农业机械化和有效灌溉面积将会大大有助于中国西部地区的“四化”协调,而对于目前“四化”发展不协调且有效的省区如宁夏、青海和新疆,可以通过加大农业机械化和有效灌溉面积来提高自身的“四化”协调发展等级。

综合表6和表7的分析结果可知,农业劳动力不仅影响“四化”效率而且影响“四化”协调度,农业劳动力提高一个百分点,可以使“四化”效率和“四化”协调度变得更高的可能性分别提高0.055%、0.086%,而对于目前“四化”不协调且无效的省区如陕西、甘肃和西藏,可以通过增加农业劳动力的投入使自身的“四化”协调发展等级提高。

五、结论与政策建议

(一)结论

第一,2005—2013年间,西部地区“四化”发展呈现农业现代化水平逐年递增、工业化水平波动中提升、城镇化水平稳中增长、信息化水平持续增长的态势,西部地区“四化”协调发展水平整体不高,随着时间的推移,“四化”协调发展程度越来越好,但地域之间存在较大的差异,农业现代化发展水平的滞后是导致“四化”发展失衡的重要原因。

第二,农业固定资产投资和农业劳动力对“四化”效率的提高有正向推动作用,其中农业固定资产投资对“四化”效率的提高具有明显的作用;农业机械化、有效灌溉面积、化肥施用量以及农业劳动力对“四化”协调度的提高都具有正向的推动作用,其中农业机械化和有效灌溉面积对“四化”协调度的提高作用十分明显;农业劳动力不仅影响“四化”效率,而且影响“四化”协调度。

(二)政策建议

第一,扩大农业固定资产投资规模,优化和改善农业固定资产投资结构和环境。针对目前“四化”发展协调且无效的省区,如四川、云南、贵州和广西,应加大对农村基础设施的投资力度,各有关部门要加大对技术创新的投入力度,增强农业产业的整体竞争力。加强偏远地区的农业基础设施建设,如交通、通讯、能源等基本农业生产条件,以此提高该地区对农业固定资产投资的吸收能力。

第二,推广农业机械化,提高有效灌溉率。针对目前“四化”发展不协调且有效的省区,如宁夏、青海、新疆,应根据各省的不同特点推广先进且适用的农业机械,鼓励农民使用农业机械的积极性,加强水利改革力度,对已有灌区进行节水改造,并进行规模化发展的高效节水灌溉。

第三,提高农业就业人数和农业劳动力质量。针对目前“四化”不协调且无效的省区,如陕西、甘肃和西藏,应引导农业进行产业化、集约化经营,提高经营农业的规模效益,降低经营农业的成本,引导农民在乡发展,制定一定的优惠政策激励大学生入乡创业、就业。同时,地方政府也可建立专门农业技术培训机构,对农民进行技术培训。

参考文献:

[1]Olsen M.The Exploitation and Subsidization of Agriculture in the Developing and Developed Countries[C].Paper Presented to the 19th Conference of International Association of Agricultural Economists[会议论文].Malaga,Spain,1985.

[2]Davis K,Golden H.Urbanization and the Development of Pre-industrial Area,Economic Development and Cultural Change[J].Ecomomic Developments & Cultnral Chinge,1954(1).

[3]速水佑次郎,弗农·拉坦.农业发展的国际分析[M].北京:中国社会科学出版社出版,2000.

[4]杨鹏,朱琰洁,许欣,马恒运,王济民.中国实现“四化同步”的挑战:目标VS制度[J].农业经济问题,2013(11).

[5]冯献,崔凯.中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化的内涵与同步发展的现实选择和作用机理 [J].农业现代化研究,2013(3).

[6]李二超,韩洁.“四化”同步发展的内在机理、战略途径与制度创新[J].改革,2013(7).

[7]舒季君,徐维祥.中国“四化”同步发展时空分异及其影响因素研究[J].经济问题探索,2015(3).

[8]徐维祥,舒季君,唐根年.中国工业化、信息化、城镇化和农业现代化协调发展的时空格局与动态演进[J].经济学动态,2015(1).

[9]徐维祥,陈国亮,舒季君,唐根年.基于空间连续性的“四化同步区”形成与演化机理研究[J].中国工业经济,2015(5).

[10]李裕瑞,王婧,刘彦随,龙花楼.中国“四化”协调发展的区域格局及其影响因素[J].地理学报,2014(2).

[11]董梅生,杨德才.工业化、信息化、城镇化和农业现代化互动关系研究——基于VAR模型[J].农业技术经济,2014(4).

[12]吴振明.工业化、城镇化、农业现代化进程协调状态测度研究——以中国西部地区为例[J].统计与信息论坛,2015(7).

[13]徐维祥,舒季君,唐根年.中国工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展测度[J].经济地理,2014(9).

[14]周振,孔祥智.中国“四化”协调发展格局及其影响因素研究——基于农业现代化视角[J].中国软科学,2015(10).

[15]曾福生,高鸣.中国农业现代化、工业化和城镇化协调发展及其影响因素分析——基于现代农业视角[J].中国农村经济,2013(1).

(责任编辑:郭诗梦)

收稿日期:2015-12-20;修复日期:2016-01-16

基金项目:兵团软科学研究计划项目《基于跨越式发展的兵团“三化”协调发展研究》(2013BB025)

作者简介:徐秋艳,女,河南兰考人,博士生,副教授,研究方向:经济统计分析与数量经济学;

中图分类号:F061.5∶F26

文献标志码:A

文章编号:1007-3116(2016)04-0040-06

Factor Analysis on "Four-Modernization" Coordinated Development and Its Influences of the Western Region in China

XU Qiu-yan,WANG Yue-min

(College of Business,Shihezi University,Wujiaqu 831300,China)

Abstract:Based on panel data of provinces in the western of China,"four-modernization" efficiency value and coordination degree is measured through building CCR-HR model.The measurement result indicates that the overall coordinated development level of "four-modernization" in the western region is not high.The "four-modernization" coordinated development degree is better and better along with the time passing by.There is great difference among the regions.The lagging-behind development of agriculture modernization is the key reason for causing imbalance in "four-modernization" coordinated development.Therefore,by beginning with agricultural modernization,the influencing factors of "four-modernization" coordinated development are analyzed by building panel Ologit model.The results show that the fixed asset investment and labor force of agriculture play a positive role in enhancing the efficiency of "four-modernization".The "four-modernization" coordination degree can be increased by increasing agricultural mechanization,effective irrigation area,chemical fertilizer application rate and agricultural labor forces.The agricultural labor forces influences on efficiency and coordination degree of "four-modernization".

Key words:"four-modernization" coordination; CCR-HR model; Ologit model

王玥敏,女,河南商水人,硕士生,研究方向:社会调查与分析。

【统计应用研究】