高三一轮复习《中国古代的科学技术成就》教学设计

2016-07-27傅武志

傅武志

[摘要]伴随新课改的不断推进,高中历史教学与考查日益凸显能力立意,注重考查学生的历史思维和论从史出的能力,这对一线教师和学生是巨大的挑战。文章以高三一轮复习人民版必修三《中国古代的科学技术成就》的教学设计为例,探讨一轮复习在坚持夯实基础的前提下,强化教材的整合,引导学生构建知识体系,并注重联系社会实际,引导学生以史为鉴,学以致用。

[关键词]中国古代 科学技术成就 喜怒哀乐 历史思维

[中图分类号] G633.51 [文献标识码] A [文章编号] 16746058(2016)190105

近年历史高考日益注重能力立意,考查学生的历史分析和历史思维能力。这就要求高三一轮复习时不能仅停留在重夯实基础上,一定要对课本整合,做好课堂拓展,引导学生参与教学活动,强化知识对比,深化对知识的内在理解,培养历史思维能力,提升论从史出的水平。笔者引导学生复习人民版必修三第二单元第一课中国《古代科学技术成就》具体教学设计如下》。

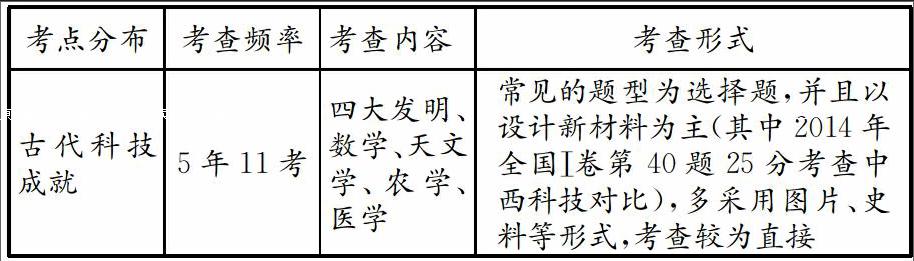

一、考情分析

二、教学过程设计

【步骤1】 新课导入:创设情境

播放2015年12月7日屠呦呦女士在瑞典首都斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院演讲的视频。

教学过程:屠呦呦演讲的主题是什么?(答案:青蒿素——中医药给世界的礼物)

[设计意图]通过视频导入,一改平常复习课的单调乏味,调动学生的参与积极性。通过提问屠呦呦演讲的主题指出,中医药是我国古代科技成就的典范,承载着华夏几千年历史的厚重。但是学生对于中国古代科技成就可能只有四大发明印象,而教师想从多个角度向大家呈现这段历史。

【步骤2】教科书中的历史:游戏抢答

教学过程:询问学生学案复习情况如何,并通过“大家来找茬”游戏检测基础夯实情况,并提问北宋时期指南针广泛运用于航海的原因,强调一定时期的文化是当时政治、经济的反映。

【步骤3】教科书中的历史:归纳特点

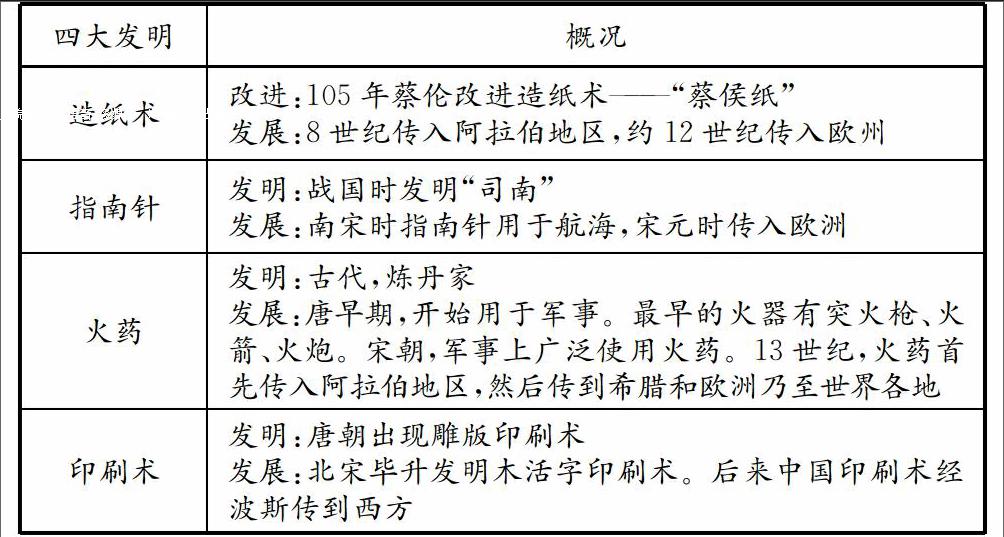

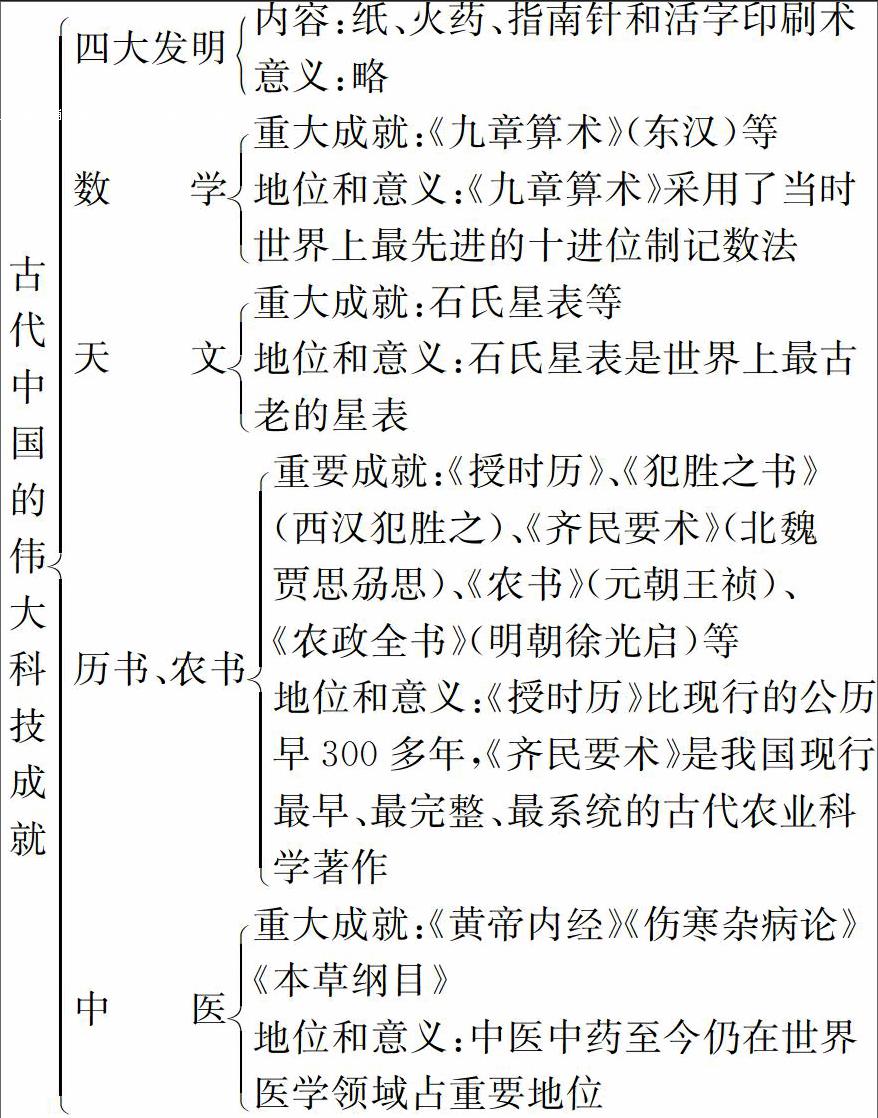

教学过程:指导学生看四大发明外传的线路,总结出我国古代科技成就的一大特点即长期领先于世界。其实四大发明只是我国古代科技成就的冰山一角,指导学生浏览人教版古代科技成就摘录,并总结我国古代科技成就的其他特点。

过渡:中国古代科技的璀璨成就,确实让华夏子孙倍感骄傲。但这是否意味着中国一直长期领先呢?我们说了不算,看看名家如何看?

【步骤4】名家眼中的历史:探究四大发明对中国、欧洲的影响差别

教学过程:小组合作探究古代中国科技是否真的一直领先于世界和四大发明对中国、欧洲的影响差别

材料一 每当人们在中国的文献中查找一种具体的科技史料时,往往会发现它的焦点在宋代,不管在应用科学方面还是在纯粹科学方面都是如此。……中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态。在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。

——(英国)李约瑟《中国科学技术史》

材料二 火药、指南针、印刷术,这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎;指南针打开了世界市场并建立了殖民地;而印刷术则变成了新教的工具,变成了科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。

——马克思《机器、自然力和科学的应用》

材料三 外国用火药制造子弹御敌,中国却用它做爆竹敬神;外国用罗盘针航海,中国却用它看风水;外国用鸦片医病,中国却拿来当药吃。

——鲁迅《电的利弊》

思考:四大发明对中国与欧洲的影响有什么差别?

误区点拨:切不可认为四大发明没有对中国产生任何积极影响。教师举例说明活字印刷术对中国宋代书院发展、宋明理学世俗化的贡献。

【步骤5】名家眼中的历史:对比古代科技前后发展的差距

教学过程:为什么以四大发明为代表的中国古代科技成就没有给中国带来像欧洲一样的社会变革呢?通过设问引导学生继续深入思考,通过表格数据分析拓展思维。

分析思路:通过材料横向、纵向数据分析,不难发现在1500年之后中国科技发明明显丧失数量优势,1500年前后中国处于明朝,西方正在进行新航路开辟、近代自然科学逐渐兴起。中国明朝科技成就的落后是明清中国逐渐落后于西方的一个缩影,进而从政治、经济、文化、外交等方面探究明清时期中国科技落后的原因。

【步骤6】讲练结合提升能力:2014年全国Ⅰ卷40题

材料一 宋应星(1587~约1666年)青年时曾考取举人,后来连续6次赴京参加进士考试,均名落孙山。45岁以后,面对明末流民遍地的现实,宋应星不再追求科举功名,转而探求“致富”之术。他全面搜集整理传统农业、手工业技术,撰成《天工开物》一书,书名取“天工人其代之”“开物成务”之义。正如宋应星在该书的序言中所说,“是书与科举功名毫无关系”,当时士大夫对这部书不屑一顾。后来乾隆时编《四库全书》,不予收录,民间因此更不敢印行。这部书在19世纪传入欧洲后,被誉为“17世纪中国科技的百科全书”,是我们今天探讨古代科技成就的重要文献。

——摘编自潘吉星《宋应星评传》等

材料二 牛顿(1643~1722年)自幼喜欢钻研科学。1687年,他的《自然哲学的数学原理》出版,阐述了其后被视作真理的物体运动三大定律。该书受到学术界的赞颂,很快销售一空。同年,牛顿被选为国会议员,后被封为爵士,成为英国皇家学会会长和法国皇家学会会员。当时他被公认为活着的最伟大的科学家,英国有学识的人都把牛顿“奉为他们的首领,承认他是他们的主帅和大师”。伏尔泰全面接受了牛顿的自然哲学,并与人合作发表一本关于牛顿力学体系的通俗著作。18世纪中期,牛顿的理论体系在欧洲各国得到广泛的认可,对整个欧洲和世界的科学与哲学发展产生了深远的影响。

——摘编自詹姆斯·格雷克《牛顿传》等

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别指出宋应星、牛顿二人科技成果的特点及其出现的背景。(15分)

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析指出二人科技成果命运不同的原因。(10分)

分析思路:1. 指导学生结合材料分析得出宋应星和牛顿分别代表中国古代科技成就和近代西方自然科学发展,通过一定时期的文化是当时政治、经济的反映来引导学生答题:科技成果出现的背景是取得不同成果的有利条件,科技不同命运要考虑各自的时代背景。2. 指导学生按照“段落化、序号化、要点化”组织答案。

过渡:明清时期中国古代科技日益落后于西方,阻碍了中国的发展,为此我们感到十分痛心。但是学习历史的目的并非苛求或埋怨古人,更应该是以史为鉴,那当下的中国是什么情况呢?

【步骤7】现实生活中的历史:解读新颖材料

材料二 专利制度的建立对英国工业革命发生有显著影响。研究统计,《专利法》出台后的200年里,英国进入了发明创造的高峰期。1630年,英国最先获得蒸汽机的专利;1764年,哈格里夫斯发明珍妮纺纱机;1680~1689年,登记了53项发明专利;1690~1699年,登记了102项发明专利;1700~1759年,登记了379项发明专利。

由于有专利制度作保障,很多富人投资各种发明创造,这为新发明的市场化提供制度保证。韦伯说,若无1624年的《专利法》,那么“对18世纪纺织工业中资本主义发展具有决定性的那些发明就未必有可能”。

——摘自《中国周刊》

问题:新解“李约瑟之谜“,即为什么工业革命发生在英国?

【步骤8】现实生活中的历史:解读新颖材料

未来的历史:复习小结——升华

教学过程:教师通过要点式小结帮助学生梳理本课内容,即古代中国科技基本概况,古代科技的特点对比,古代中国科技对中国和欧洲的影响(难点一)。讲练结合突破本课难点之二明清中国科技衰落的原因和明清时期东西方科技区别的比较,新解“李约瑟之谜”。

屠呦呦获得诺贝尔奖是中国的骄傲,也是对中国古代中医药的肯定。正如毛泽东所强调的 “中国医药学是一个伟大的宝库,应当努力挖掘,加以提高”,而以古代中医药为代表的中国科技成就能否在未来推动中国崛起,就需要我们青年一代奋发有为。最后我们一起诵读梁启超先生的《少年中国说》,去感受那份责任与担当。

上述教学设计主要从四个板块构建复习框架,帮助学生完善知识体系;并引导学生关注现实、联系屠呦呦获奖,进行情感升华;最后通过屠呦呦错失青蒿素专利和“李约瑟之谜”启发学生思考:中国当下正在迅速崛起,中国又该如何以史为鉴、继往开来呢?我们历史教师在今后的教学过程中进一步总结反思,探讨如何培养学生的历史思维能力,提升学生论从史出的能力,着力提升学生的学科素养。

(责任编辑 庞丹丹)