刍议刑事司法活动中未成年人隐私保护

2016-07-25岳阳

岳阳

(中南财经政法大学 刑事司法学院,湖北武汉430073)

刍议刑事司法活动中未成年人隐私保护

岳阳

(中南财经政法大学刑事司法学院,湖北武汉430073)

摘要:隐私保护是刑事司法活动中有关未成年人权益的重要内容,对保障未成年人的健康成长和维护社会的和谐稳定都起着重要的作用。随着2012年《刑事诉讼法》中有关保护未成年人隐私权的法律规定的出台,社会各界都开始高度重视刑事司法活动中未成年人隐私保护问题。本文以刑事司法活动中未成年人隐私保护的必要性和现状为研究视角,就侦查、起诉、审判、犯罪记录封存等司法活动中泄露涉案未成年人隐私的行为提出一些思考和看法,期望能够以此加深对刑事司法活动中未成年人隐私保护的理解,推动未成年人权益保护的发展。

关键词:刑事司法活动;涉案未成年人;隐私保护

近些年来,随着李某某涉嫌强奸案、“助学达人”王杰性侵未成年少女案涉及曝光未成年人隐私案件的增多和我国对未成年人保护司法研究的不断深入,刑事司法活动中未成年人的隐私保护问题引起了广泛的重视。对现有涉案未成年人的隐私保护制度进行反思,规范约束涉及未成年人的刑事司法活动,平衡打击犯罪和保障未成年人权益的刑事司法目的,加强涉案未成年人隐私保护制度建设显得尤为重要。

一、刑事司法活动中未成年人隐私保护的含义

(一)隐私权

作为人格权利的隐私权,其产生和发展与人类文明进程紧密相连,是到近代社会才形成的。直到步入法治观念越发普及的现代文明社会,隐私权才在人类历史上第一次开始得到平等的法律保护。概念虽然存在着独处权说、私密关系自治、私生活自由说、一般人格权说等,但通说认为隐私应该包括私人空间、私人生活及私人信息等。目前关于隐私权的概念,通说认为隐私权是私人或自然人享有的私生活安宁与私人信息依法受到保护,不被他人非法侵扰、知悉、搜集、利用和公开的一种人格权[1]。隐私作为相当中性的一个词,本身并不包含任何价值判断,体现的是个人追求自由和尊严的主观状态和心理期望,隐私权也就不必然保护所有的隐私。作为受保护的隐私权其主体仅限于自然人,不包括法人和其他非法人组织;而且是以个人隐私为客体的权利,真实性和秘密性是其本质特征。

(二)未成年人隐私权

根据我国法律规定,未成年人是指未满十八周岁的自然人。隐私权的主体是自然人,未成年人作为自然人,毫无疑问也是享有隐私权的。但未成年人又因为其年龄、智力等原因并不能享有成年人所能享有的所有的隐私权,存在着未成年人区别于成年人的隐私权,即成年人所不能享有的相关隐私特权。未成年人隐私权的提出是为了更好地保护未成年人健康成长。与亲权、监护权、学校行政管理权存在冲突的未成年人隐私权,长期未得到足够的重视。现实生活中因为侵犯未成年人隐私导致的悲剧也时有发生,给未成年人的身心造成了巨大的伤害。我国 《未成年人保护法》、《预防未成年人犯罪法》、《刑事诉讼法》、《关于依法惩治性侵害未成年人犯罪的意见》、《中国新闻工作者职业道德准则》等都明确规定了未成年人享有隐私权。

(三)刑事司法活动中的未成年人隐私权

刑事司法活动主要包括立案、侦查、起诉、审判、执行等。未成年人作为社会构成的一部分,必然会或多或少地参与到刑事司法活动中,不管是主动地进行犯罪而成为犯罪嫌疑人、犯罪分子还是被动地成为犯罪人的迫害者、被害人或者是指证犯罪分子的证人,未成年人有时会成为刑事司法活动的参与者。而在未成年人参与到刑事司法活动的时候,就会产生隐私权的保护问题了。未成年人不同于成年人,不具备成熟的心智和完全的行为能力,其特殊性决定了我们在进行刑事司法活动的时候必须要考虑对未成年人的隐私权进行不同于成年人的特殊保护。未成年人的隐私内容很多,在刑事司法过程中主要包括两个方面:未成年人违法犯罪个人身份信息和未成年人被害人个人身份信息。关于未成年被告人的不公开审理制度和未成年犯罪人的犯罪记录封存制度都表明《刑事诉讼法》在刑事司法活动中是承认和保护涉案未成年人隐私权的。

二、刑事司法活动中未成年人隐私保护的必要性

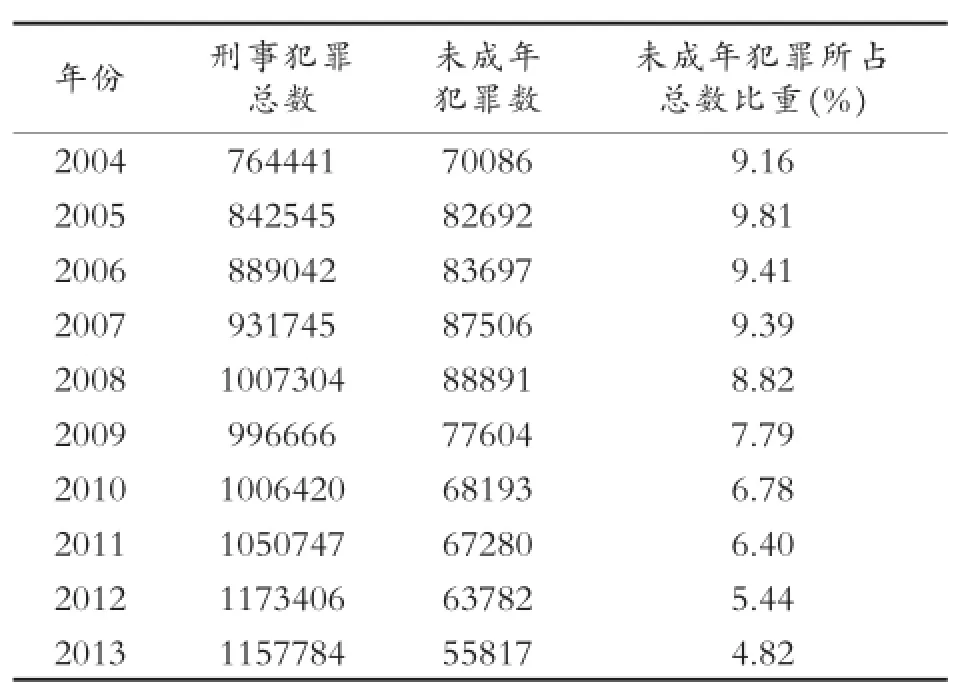

表1 2004-2013年未成年犯罪人数情况

(一)应对庞大涉案未成年人的必要

从表1中,我们可以看到每年我国未成年人犯罪人数在全国总犯罪数所占的比例在经历2007年的高峰期后虽然有下降的趋势,但是就犯罪总数量而言,依旧处于居高不下的状态,总体上形势不容乐观。未成年人的任何权益都是值得我们去重视和保护的,哪怕一小部分涉案未成年人的隐私遭到泄露,也会带来惨痛且巨大的不良后果,对他们重返校园和融入社会带来巨大的障碍,对他们未来的成长也会带来可怕的影响,对整个社会的和谐稳定更是一种潜在的威胁。

(二)保护涉案未成年人健康成长的必要

未成年人身体正处于发育成长阶段,尚未达到成熟状态,因此,未成年人更加需要良好的社会条件和环境。然而,一旦进入刑事诉讼,无论后果如何,未成年人都将会接受到冰冷的刑事司法制度和国家机器带来的种种压力,无法获得其成长所需要的物质、教育和关爱。这给未成年人带来的都会是一种精神上的隔离,被归入坏人一类,陷入歧视、排斥、抛弃的困境[2],更容易造成未成年人出现心理障碍、人格扭曲或者价值观改变等严重后果。而对涉案未成年人进行良好的隐私保护,对其个人身份信息的保密,将会给涉案未成年人带来新的成长机会,为他们改过自新、重新做人创造好的外部条件和环境,使其在回归社会的过程中免受众人的歧视和排斥,较迅速地形成健全的人格,为以后的学习工作打下良好的基础。

(三)维护社会秩序稳定的需要

一个涉案未成年人的成长涉及的不仅仅是其个人本身,还有未成年人所处的家庭,他的父母和亲人。涉案未成年人的良好回归,是挽救一个破碎家庭的希望。当受到迫害的未成年人回归校园社会时,过多的隐私信息暴露给他带来的只有同龄人异样的眼光,给一个家庭带来的也只有评头论足的语言暴力。当长期的积怨挤压,给他们带来的只有内心痛苦的仇恨和不满,给社会带来的也会是仇恨与报复。如果忽视了对他们的隐私权的保护,将他们个人信息随意地被公众知晓,那么年少的他们将不得不承受周围人异样的目光,不得不承受今后被歧视的待遇。这对他们未来的发展和改变都是极为不利的[3]。而对涉案未成年人的隐私保护,可以充分照顾到未成年人的身心健康,不让他们再次受到伤害,能够有效地回到正常生活轨道,融归社会,给家庭带来新的希望,间接地消除社会不稳定因素。

三、刑事司法活动中未成年人隐私保护的现状

为更好地保障未成年人的诉讼权利和其他合法权益,在我国的各项法律制度中,无论是实体法还是程序法都加强了对未成年人权利的保护力度,其中涉及未成年人的隐私权内容的也不在少数。在总结实践经验的基础上,2013年的1月1日开始实施的《刑事诉讼法》针对未成年人刑事案件的特点,对未成年人刑事司法工作提出新的要求,使未成年人隐私保护在刑事司法活动中取得了一定的进展。

(一)侦查起诉阶段对涉案未成年人的隐私保护

《公安机关办理刑事案件程序规定》第三百零七条规定公安机关办理未成年人刑事案件,应当保障未成年人行使其诉讼权利并得到法律帮助,依法保护未成年人的名誉和隐私,尊重其人格尊严。由此可以明确看出公安机关是承认和保护未成年人的隐私权的。第三百一十七条“对被羁押的未成年人应当与成年人分别关押、分别管理、分别教育,并根据其生理和心理特点在生活和学习方面给予照顾”的规定更是从具体内容上加以约束,将未成年人和成年人分开,除了防止未成年人在羁押的过程中被成年人犯罪嫌疑人“言传身教”带坏以外,客观上也起到了防止羁押的未成年人身份被羁押的成年人知晓的作用。公安机关与检察院在其颁布的文件中也都有讯问女性未成年犯罪嫌疑人、女性未成年被害人、证人有女工作人员在场的规定,也是为了更好地保护未成年人的隐私,特别是一些涉及女性未成年人性犯罪相关的内容。

公安机关和检察机关对涉案未成年人在侦查起诉的过程中,采取分案处理的原则,这是对未成年犯罪嫌疑人、被告人特殊保护的具体要求,可以有效减轻强制措施固有的缺陷,进而挽救与教育了未成年犯罪嫌疑人、被告人,保障其回归社会的顺利性与成功性。也使进入诉讼阶段的未成年人尽可能地免受来自成年犯罪人的不良影响,尽可能地将未成年人与除司法人员以外的人隔离开来,将被采取拘留、逮捕等强制措施的未成年人与成年人分别关押、分别管理和分别教育[4],在有效防止其再次犯罪的同时更好地防止涉案未成年人的信息暴露,将涉案未成年人的身份信息严格控制在有限的空间里,更好地维护未成年犯罪嫌疑人、未成年被害人的利益,促使其能早日且顺利回归社会,开始新人生。

(二)审判阶段对涉案未成年人的隐私保护

2013年1月1日开始实施的《最高人民法院关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》第467条规定 “开庭审理时被告人不满十八周岁的案件,一律不公开审理”。这是人民法院公开审理原则下为保护未成年人被告人隐私权的例外。第469条规定:“审理未成年人刑事案件,不得向外界披露该未成年人的姓名、住所、照片以及可能推断出该未成年人身份的其他资料。查阅、摘抄、复制的未成年人刑事案件的案卷材料,不得公开和传播。被害人是未成年人的刑事案件,适用前两款的规定。”这是人民法院对《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》中“对未成年人犯罪案件,新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料”内容在刑事司法活动中的延续和传承。

人民法院作为审判中心,根据刑事诉讼活动的性质和特点,综合全面地考虑未成年人案件的特殊性,采取不公开审理的原则,这一特殊原则充分体现了人民法院以人为本的理念。既有利于未成年人回归社会,又符合基本人性。作为裁判者,人民法院是对涉案未成年人的个人信息了解最透彻、最详尽的知情者之一,许多新闻报道、社交媒体网络、影视节目、出版物对案件和控辩双方的身份信息都是通过法院审理和宣判来获取的。只有当法院从获取信息来源的最初点做起,才能更好地防止涉案未成年人的隐私泄露,以免被不良媒体利用进行大肆宣传和公开。

(三)犯罪记录封存制度中的未成年人隐私保护

我国《刑事诉讼法》第275条规定:“犯罪的时候不满十八周岁,被判处五年有期徒刑以下刑罚的,应当对相关犯罪记录予以封存。犯罪记录被封存的,不得向任何单位和个人提供,但司法机关为办案需要或者有关单位根据国家规定进行查询的除外。依法进行查询的单位,应当对被封存的犯罪记录的情况予以保密。”特别程序中的这一规定被称为“未成年人轻罪犯罪记录封存制度”。这一制度对于未成年犯的复学、升学、就业以及保证其顺利回归社会均具有重要的现实意义,是未成年犯及其法定代理人最为关心的未成年人刑事司法制度之一[5]。

未成年人犯罪记录封存的价值是保护未成年人的名誉权、隐私权,使犯了错的未成年罪犯能够认清自己的行为给社会造成的危害,给犯了错的孩子一次重新改过的机会,促使其尽快回归社会,避免因其犯罪的“标签效应”所带来的危害性,避免因其受过刑事处罚而再次受到全社会的歧视。犯罪记录封存制度是对涉案未成年人隐私权利的保护制度,是刑事诉讼中对未成年人隐私权利保护实质性的重要突破。

四、刑事司法活动中未成年人隐私保护的建议

我国的未成年人保护刑事诉讼从无到有、从小到大、从弱到强,在改革创新中取得了阶段性成绩,建立了许多保护未成年人权益的刑事诉讼权利,涉及未成年人隐私保护的内容,创造了具有中国特色的未成年人刑事司法工作机制和方式。但是在司法实践的探索前进中出现了许多新问题、新困境。为切实保障其隐私权利不受侵犯,我们应立足现实,加强对未成年人隐私保护的反思,使刑事司法活动尽可能全面地保障未成年人,维护其身心健康成长。

(一)对未成年人被害人隐私保护的反思

刑事诉讼法总则中的“保障人权”不仅仅是指保障犯罪嫌疑人的人权,还包括被害者的人权保障。在2012年修改的法律条文中,对未成年人隐私保护的法律规定逐步完善起来,但相比较侦查阶段对未成年犯罪嫌疑人的分别关押、分别管理、分别教育,审判阶段对未成年被告人的不公开审理,执行阶段对被判处五年有期徒刑以下刑罚的未成年犯罪人的犯罪记录封存规定,在很大程度上忽视了对未成年被害者的隐私保护。虽然诉讼法和相关司法解释对未成年被害人的询问方式、法定代理、法律援助、证人出庭、合适成年人到场等作出专门规定,较为全面地保障了刑事诉讼中处于弱势地位的未成年被害人的合法权利,但却并未对未成年被害人调查取证、隐私封存等方面作出规定。

在实践中,由于缺少符合未成年被害人保护特点的司法人员执法规则[6],导致经常发生办案人员到被害儿童的住处、学校询问或调查时开警车、鸣警笛、不避讳众人等不利于保护受害儿童隐私的情况,既让未成年受害者感觉到伤害,又容易直接导致未成年被害人的身份信息被曝光,造成对其“二次伤害”,在生活学习中饱受周围邻居朋友同学异样的眼光和对待。韩国电影《素媛》就真实再现了身份曝光对未成年被害人及其家庭的恶劣影响。而在侦查阶段,未成年犯罪嫌疑人由于被采取了强制措施,控制了其人身自由,对犯罪嫌疑人的侦查取证活动被限制在有限的范围空间,可以在一定程度的防止身份信息被泄露,虽然在对犯罪嫌疑人进行社会调查的时候也存在着暴露身份信息的行为。

可见我们应该完善立法,重视对未成年被害人的利益保护,规范未成年被害人刑事诉讼程序,将未成年被害人案件纳入到未成年人刑事司法制度当中,完善涉及未成年被害人的执法规则。对此,司法机关应当研究制定向未成年被害人调查取证规则及着装规范、警械使用等细则,使司法人员遵循统一、具体、可操作的制度,尽量避免对未成年被害人造成“二次伤害”,并进一步完善不公开审理和犯罪记录封存制度,将涉及未成年被害人的案件也纳入其中,将未成年被害人的权益保护提到一定高度。

(二)不公开审理与公开宣判中对未成年人隐私保护的反思

我国《刑事诉讼法》第274条规定:“审判的时候被告人不满十八周岁的案件,不公开审理。”可以看出,我国对未成年人适用不公开审理制度所确定的年龄时点是“审判时”,并非“行为时”(即未成年被告人受指控的犯罪行为实施时)。而在特别程序中对未成年犯罪人犯罪记录封存的起点是“犯罪的时候不满十八周岁”。而且在《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》中“对未成年人犯罪案件,新闻报道、影视节目、公开出版物、网络等不得披露该未成年人的姓名、住所、照片、图像以及可能推断出该未成年人的资料”的内容,确认的我国的未成年犯身份信息不公开制度是指实施犯罪“行为时”的未成年者,并非“审判时”。

这毫无疑问,在法律规定上,对未成年人犯身份信息不公开制度是存在冲突的。一方面,作为特别法的《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》法律位阶是高于一般法的《刑事诉讼法》的,当两者法律规范的解释适用发生冲突时,应该遵从特别法的规定;另一方面,将未成年犯的不公开身份信息制度规定为“犯罪时”是更有利保护未成年人的,从人性的角度出发更应该为“犯罪时”。因此,应当将第274条的规定修改为 “行为时被告人不满十八周岁的案件,不公开审理。

另外,《刑事诉讼法》第196条第1款规定“宣告判决,一律公开进行”,且在“未成年人刑事诉讼特别程序”一章中,也未就未成年人刑事案件判决宣告方式作出特别规定。如此一来,未成年人刑事判决宣告方式只能适用成年人规定模式即公开宣判。但未成年人刑事案件公开宣判不符合未成年人特别隐私保护和少年司法之矫正宗旨[7]。公开宣判导致的结果就是不公开审理中对未成年的隐私保护都白做了,最后随着判决的给出,涉案未成年人的身份信息依旧被公布了。因此在制度建设的时候,应该规定在宣判时涉及不利于涉案未成年人的身份信息的,应当在依法隐去相关信息的前提下公开宣判,即在判决书中对案情陈述以及判决依据、判决结果等进行公开的同时,做一下技术性的处理,过滤掉涉案未成年人个人信息。

(三)犯罪记录封存制度对未成年人隐私保护的反思

犯罪记录封存制度作为刑事诉讼中未成年人隐私权保护的制度之一被确定下来,不仅有利于未成年人的“教育、感化、挽救”,更是顺应时代发展的趋势,为未成年人的教育矫治、改过自新,未来能更加顺畅地融入社会提供法律上、制度上的保障。结合我国对未成年人隐私保护加强的发展方向而言,建立该制度是前进的趋势,应该持肯定态度。但是仍然有很多不足之处,存在着过于原则、可操作性不强的弊病。

犯罪记录封存制度在适用上仅针对被判处五年有期徒刑以下的未成年人,这导致未成年人犯罪记录封存制度的适用仅仅是针对一小部分未成年人而设置的,其余大部分的未成年犯都没有适用的资格。在封存上也存在着不彻底的现象,“但书”中的“有关单位”和“国家规定”的范围都未作出明确的规定,也未对可以查询的范围作出具体规定。既然已经对未成年人犯罪记录封存作出了有关规定,就应该将条文规定得更加准确、具体,更具有操作性,以免在实践中出现问题。另外,“特别程序”中关于未成年人犯罪记录封存制度具体的适用程序却并没有具体规定,这也必然导致在法律适用中将会出现漏洞。

从完善犯罪记录封存的角度出发,首先应该将适用对象扩大到所有未成年犯,给所有未成年犯罪人一个悔改的机会,给他们一条回头的道路。其次严格规定对“但书”中有关内容的界定,相关概念予以严格限定,避免出现不法分子出于非法目的对涉案未成年人造成“二次伤害”,恶性循环。再次,对未成年人犯罪记录封存制度中的程序的启动、审查主体的确定、审查的内容及监督的部门都应当作出明确规定,以便在适用法律的过程中最大限度地保障未成年人的权利,维护司法的公正。

五、结语

如何在刑事司法活动中更好地保障未成年人的隐私权益,是一个任重而道远的任务。十八届四中全会关于建设中国特色社会主义法治体系和建立社会主义法治国家总目标的提出,以及少年司法研究的深入和人权保障意识的加强,都给司法活动中未成年人保护迎来了春天,也给未成年人司法活动中的隐私权保护带来了契机。一系列法律法规的颁布、司法解释的出台,极大地推动了未成年人隐私权在刑事司法活动保护工作的稳步前行。而司法实践活动中对未成年人隐私保护不力的现象,需要我们进一步探索先进经验,为未成年人隐私保护提供更好的改善措施,推动刑事诉讼活动更好地保障未成年人隐私权益。

[参考文献]

[1]张新宝.隐私权的法律保护[M].北京:群众出版社,2004: 35.

[2]翁跃强,雷小政.未成年人刑事司法程序研究[M].北京:中国检察出版社,2010:156.

[3]徐梦竹.浅析媒体对青少年犯罪隐私权的保护[J].法制与社会,2015(8):290-291.

[4]赵秉志,王鹏祥.论新刑事诉讼法对未成年人刑事诉讼制度的完善[J].预防青少年犯罪研究,2012(5).

[5]曾新华.论未成年人轻罪犯罪记录封存制度——我国新《刑事诉讼法》第275条之理解与适用[J].法学杂志,2012(6):77-81.

[6]黄强,申超越.刑事司法活动中未成年被害人保护[J].传承,2015(7):118-119.

[7]梅文娟.论未成年人刑事判决之有限公开[J],现代法学,2014(5):128-135.

中图分类号:D925.2

文献标识码:A

文章编号:2095-8153(2016)03-0054-05

收稿日期:2016-04-15

作者简介:岳阳(1991-),男,中南财经政法大学刑事司法学院硕士研究生,研究方向:侦查学,刑事司法。

Discussion on Privacy Protection of Juveniles in Criminal Judicial Activities

YUE Yang

(Zhongnan University of Economics and Law,Wuhan 430073,China)

Abstract:Privacy protection,as an important content of juveniles’rights and interests in criminal judicial activities,plays an important role in ensuring the healthy growth of juveniles and in maintaining social harmony and stability.With issue of the protection of juveniles’privacy in the“Criminal Procedure Law”in 2012,all sectors of society have begun to attach great importance to the issue of privacy protection in criminal justice activities.The necessity and current situation of privacy protection of minors in criminal judicial activities are studied in this paper,put forward the idea on disclosure of juveniles’privacy in investigation,prosecution,trial,seal of criminal records and other judicial activities,to deepen understanding of juveniles’privacy protection in the criminal justice activities,to promote the development of the protection of juveniles’rights and interests.

Key words:Criminal justice activities;juveniles’involved;privacy protection