明初女性击鼓现象探微

2016-07-25陈伟

陈 伟

明初女性击鼓现象探微

陈 伟

明朝时期,兴起于宋代的新儒家思想在中国传统社会中依旧根深蒂固。由于受到传统礼教观念尤其是三纲五常思想的影响,明初大多数女性的家庭观念仍很浓厚。这些女性为了替自己的家人申诉冤情,敢于越过地方一级司法机关而赴京师击登闻鼓诉冤。在登闻鼓下,女性们不畏强权,能够尽显伸张正义之气,体现了捍卫家庭的传统中国女性的形象。对于越级上诉的女性,明初的皇帝们对她们多持宽恕态度,鼓励她们上京击鼓,较好地达到了恤民的意图及效果。女性上京击鼓现象的出现,不仅反映了宋明理学对明代女性家庭观念的影响,同时也反映出明初皇帝对这种现象的默许。

女性;登闻鼓;明初;家庭;理学

明初,宋代理学的思想体系仍然被官方奉为圭臬,“三纲五常”被视为中国传统社会的金科玉律。据董家遵先生统计《古今图书集成·闺媛集》“闺节”和“闺烈”二部记载的“节妇”“烈女”人数,先秦13人,汉代24人,唐代53人,宋代282人,元代700人,明代36000人,清初12000人。①董家遵:《历代节烈妇女的统计》,鲍家麟编:《中国妇女史论集》,牧童出版社1999年版,转引自赵秀丽:《略论明代中后期女性新特征及其意义》,《扬州大学学报》2010年第6期,第79页。明清的此类节妇、烈女数量远多于前代,略可想见明清两代的女性对其自身价值观念的认同以及对传统儒家礼教观念的认识已趋于固定化。在理学观念的影响下,当女性们的家人蒙冤下狱时,她们往往挺身而出,赴京讼冤。笔者发现,在赴京讼冤的女性中,大部分是通过击登闻鼓的方式。在古代中国传统社会里,类似这种上京向皇帝直诉冤屈的方式被认为是申雪冤狱的最终手段,也即“告御状”。古代告御状,主要有立于肺石之旁(或投书肺石函匣)、击登闻鼓、投匦和叩阍(“叩阙”)等。①马俊亚:《盛世叩阍:清前期的皇权政治与诉讼实践》,《历史研究》2012年第4期,第86页。其中,登闻鼓是中国古代王朝专门设立的叩阍设施。明代出现的许多百姓诣阙、叩阍事件,绝大多数是通过敲击登闻鼓的方式来引起皇帝关注的。

明初,击登闻鼓诉冤的女性并不少见。但由于明代档案资料数量有限,目前学界关于登闻鼓制度的研究成果并不深入。论文方面,成果较为突出的有展龙的《明代诣阙上诉与国家政治研究》(《求是学刊》2005年第3期),深入地考察了明代的诣阙制度;于毅的《洪武时期直诉制度研究》(西北师范大学硕士学位论文,2012年),所考察的主要是洪武朝的几项直诉制度,其中关于登闻鼓制度,所叙述的是击鼓及掌管登闻鼓的具体规定;杜婉言的《明代诉讼制度》(《中国史研究》1996年第2期),其中关于明代登闻鼓制度所论及的主要是击鼓规定及击鼓的具体程序;陈丽红的《中国古代直诉制度研究》(山东大学硕士学位论文,2010年)所写关于明代登闻鼓制度的主要是明代几位君主对登闻鼓制度的规定。与此相关的论文还有一些,兹不再举。但专门以击鼓女性为研究对象的成果却几乎没有。因此,本文主要以明代初期的女性击鼓案例为分析对象,并分析其地域分布特点及其击鼓的原因,以就正于方家。

一、明初的击鼓女性及其地域分布特点

明代建国之始,在法制方面,明太祖朱元璋延续前代,实行了登闻鼓制度。洪武元年八月,朱元璋对丞相李善长说:“治天下虽用匠手,有规矩绳墨,然后百度可贞也。”②程敏政:《明文衡》卷41,《文津阁四库全书》(第459册),商务印书馆2005年版,第392页。议建三省,立六部,拜谏议大夫,设登闻鼓院。洪武年间,击登闻鼓诉冤者不胜枚举,而其中女性也不少。今将相关史料整理如下:

夏氏,名信。父殁,弟观明甫四岁,氏怜弟孤幼,誓志不嫁。后观明为粮长,缘钞累民,乃赴阙奏钞不便。洪武初,诏逮系狱。信上封事,击登闻鼓伸冤,得允所奏,观明遂释。①徐景熹:《(乾隆)福州府志》卷70,《中国地方志集成》,上海书店出版社2000年版,第362页。

李绅妻戴氏,南丰人。洪武初收散卒,其兄李惇已死,部上其籍。罹于伍者,憾无所泄,而贻祸于绅,系京狱。戴愤激赴京击登闻鼔诉冤,得释。绅道死,戴扶榇归葬,保孤励节,寿六十有九,有司为建贞节堂。②谢旻:《(雍正)江西通志》卷100,《中国方志丛书》,成文出版社1989版,第1873页。

以上均为远赴京师诉冤案。第一个击鼓人是夏信,其弟观明为粮长时曾因为民请命而赴阙,③关于“赴阙”,参见展龙:《明代诣阙上诉与国家政治研究》,《求是学刊》2015年第3期,第164页。为朝廷所逮捕。夏信时年三四十岁,她从福建福州府福清县赴京师击鼓诉冤,得到了朱元璋的同情,姐弟双双获释。第二个击鼓人戴氏,跟夏信的年纪差不多,从江西建昌府南丰县赴京师击登闻鼓诉夫冤,其夫之冤得以洗刷,并得释放。可以看出,明初女性们为了救援自己的家人,宁愿放下家中的工作而选择远赴南京击鼓诉冤。又如:

王氏,福清人,前监察御史邬孟妻也。孟居官在洪武间,廉介忠谠,有闻于时,尝以诖误,将置重辟。王氏击登闻鼓,乞入官为奴,以赎夫罪,诏赦之。④黄昭信:《(弘治)八闽通志》卷63,《北京图书馆古籍珍本丛刊》第33册,书目文献出版社1988年版,第893页。

丁卯,山东青州卫卒有罪当死,其妻击登闻鼓愿代夫受刑,释之。①《明太祖实录》卷196,洪武二十二年四月丁卯,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第2944页。

以上均为“代夫受罚”案。②关于“代亲受罚”,参见方潇:《中国古代的代亲受罚现象探析》,《法学研究》2012年第1期,第179页。同夏信一样,王氏也是福清县人。当丈夫受他事连累而被判极刑时,王氏远赴京城击鼓,甘愿代夫受罚,得到明太祖的宽宥。同样,一山东青州卫卒的妻子于洪武二十二年(1389年)四月击鼓乞代其夫受罚,亦获宽宥。再如:

兵马指挥赵兴胜,系是国初旧根刻期人,数年深命为瓜州巡检,制胡惟庸心腹人。同僚两员皆被胡惟庸朦胧收下,一名月鲁帖木儿已死,独兴胜狱存。垂亡之际,妻击登闻鼓,取至京师,后升为南城兵马指挥,警巡坊厢一切非为之人。③朱元璋:《御制大诰续编·匿奸卖引第三十八》,《续修四库全书》第862册,上海古籍出版社2002年版,第282~283页。

赵兴胜受命制约当时的丞相胡惟庸的心腹,却因同僚出卖而下狱。其妻赴京师击鼓诉冤,使赵兴胜不仅得以获释,之后还获得官位晋升。洪武末,还出现母亲为儿子上京击鼓的情况:

袁州卫指挥使石玉卒,其母张氏诣阙言:“玉男伟例应袭父职,但伟尚幼,未能任事。玉弟斌年已二十余,乞以斌暂袭玉职,俟伟长成,还其职。”上许之。④《明太祖实录》卷256,洪武三十一年二月戊戌,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第3700页。

洪武年间,虽然击鼓女性大多能成功为家人申冤,但也有失败的情况。如:

洪武中,京师有刘指挥者,以疾卒。妻击鼓自陈无子,欲朝廷给养。太祖问之曰:“汝夫死,年若若干?”对曰:“年五十。”又问曰:“汝夫以百战得一官将,以富贵遗后嗣耳,而不畜妾,岂非汝之悍耶?本欲斩汝,第念汝夫之劳,着光禄司给与漆碗木杖。”日令乞丐功臣之家,以为妒女妇者戒。①都穆:《都公谈纂》卷上,《续修四库全书》第1266册,上海古籍出版社2002年版,第650页。

孝女诸娥,山阴人。父士吉为粮长,有黠而逋赋者诬士吉,于官论死,二子炳、焕亦罹罪。娥方八岁,昼夜号哭,与舅陶山走京师诉冤。时有令:冤者非卧钉板,勿与勘问。娥辗转其上,几死,事乃闻。勘之,仅戍一兄,而娥伤重卒。②胡文炳:《折狱龟鉴补》卷1,杨一凡编:《古代判牍案例新编》第3册,社会科学文献出版社2012年版,第88页。

至永乐时期,朱棣延续了明太祖的部分统治政策。为了维护非法夺来的帝位,他对于审理囚犯和理冤制度较为重视,在处理女性击鼓案时也注意采用较为宽容的手段。兹将永乐朝的女性击鼓案整理如下:

永乐时,莆田人林淑圆,父时,永乐中进士,坐事发营建北京。淑圆方七岁,击登闻诉冤,仁庙监国矜其幼,宥时。③査继佐:《罪惟录》,《闺懿列传》卷28,《续修四库全书》第323册,上海古籍出版社2002年版,第448页。

江浦县知县周益以罪当刑,其妻梅氏诉益母老,无共养者,愿代益死。上悯其情,特宥益。④《明太宗实录》卷36,永乐二年十一月甲辰,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第624页。

燕人南征,真定知府全椒徐文晟贡士闭城不应。后登极,查理不孝官,戍兴州中屯卫。妻王氏击登闻鼓诉冤,得末减。①谈迁:《枣林杂俎·智集·建文遗臣》,《四库全书存目丛书》第113册,齐鲁书社1996年版,第246页。

福建的林淑圆年仅七岁,敢于上京为父申冤,其父终得释放。梅氏是南京江浦人,为救其夫周益,请求代其受死,属于“妻救夫刑”案例。而徐文晟因曾在“靖难之役”中不配合朱棣的行动,而被以“不孝”之名下狱。其妻王氏击鼓诉夫冤后,文晟终得末减。又如:

汪吉安妻汤氏,贵溪人。明初以口报占军籍,吉安因戍宽河卫。未几,又报其长子,汤谓其子曰:“勉旃!我必复子。”乃削发如京师,遂挝登闻鼓以诉。蒙成祖亲鞫而悯之,诏免其一,复诣卫。②谢旻:《(雍正)江西通志》卷101,《中国方志丛书》,成文出版社1989版,第1883页。

当丈夫和长子都被政府征调往卫所服役时,汤氏从江西贵溪奔赴京师击鼓请求开恩,足见其捍卫家庭的决心。再如:

上为皇太子监国……初,瑛言兵部武库主事李贞受皂隶叶转等四人银各四两,请下贞狱。上曰:“贫贱乃为皂隶,亦有银致赂耶?无罪者勿枉。”其审实行之数日,贞妻击登闻鼓陈诉,御史遣狱吏至,蒙传夫之言索首饰银纳赃,而索甚急。自念夫志守廉洁,且家陕西素贫,而今始仕,未尝有余资制银首饰也,乞为辨理。上曰:“此冤狱也。吾初固已不信,必出法司锻炼。”命吏部尚书兼詹事府詹事蹇义会六部大臣于詹事府审之。义等坐府中,自辰至午,追贞等不至,至者惟皂隶叶转,已榜掠不胜,询贞等不至之故,转曰:“贞及皂隶三人,皆笞死三日矣。”问贞未死时,承伏受银否,曰:“惟不承伏,故备极楚毒以死。”曰:“尔以何罪?”曰:“御史诬转等以银赂贞,得早遣就役,转四人皆贫民,何自有银赂?贞如有银,当赂县吏,不遣为隶京师矣。”问事之所起,转言在狱时,闻贞云“袁、覃两御史尝俱至兵部索皂隶,贞猝未有应之,御史适见遣转等四人就役,遂诈为风闻,以兴此狱”。彼三人者,已衔冤,同贞死,转虽不死,去死一间耳。言已悲恸号冤,义等以闻。上召纲、珩面诘之,皆承伏,于是通等拜劾瑛罪。上曰:“瑛,大臣,盖为下所欺,不能觉察耳,姑置之。纲、珩敢纵私杀人,其械系之,并具其罪状,诣行在,奏请诛之。”①《明仁宗宝训》,永乐七年六月甲辰,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第134~135页。

作为御史,本应以平反冤错案件为职责,但袁纲、覃珩却利用权力为自己牟私利,甚至不惜陷害小吏。李贞妻子家在陕西,却远赴北京城击登闻鼓,敢于与这些知法犯法的官员作斗争,最终蒙太子亲自审理案件,其夫冤屈得以洗刷,犯法官员也被绳之以法。

本文所收集的少数史料可能难以概括永乐一朝击鼓女性的全貌,但就上述女性击鼓案的处理结果看,基本上都差强人意。相比于朱棣采取过“瓜蔓抄”“诛十族”的镇压措施,可知他已不单单一味地采取残酷镇压手段,而是采取了较温和的处理方式,不失为拉拢民心之举。虽然受到朱棣实施的残酷手段的震慑,永乐时期的击鼓女性相对较少,但还是存在女性上京击鼓的情况。

宣德时期,登闻鼓制度趋于成熟化,赴京击鼓的女性越来越多。明宣宗在位期间,励精图治,对有冤屈的女性多施以恩恤,终不负“仁宣之治”的美名。此时期的女性为了维护家庭,大多数人都敢于上京击鼓。兹将宣德朝的女性击鼓案列举如下:

宣德元年,行在都察院左都御史刘观奏:“北府军卫卒李兴强劫事觉,词连卫卒陈一。一妻击登闻鼓诉冤,云‘兴行劫之日,一值承天门,实不同行’。”令行勘,是日一实值承天门,同伍之人证验明白。又审问兴,与一初实有怨,一果非强盗。上曰:“强盗罪当斩,岂可假公法报私怨?”命释一。①《明宣宗实录》卷17,宣德元年五月丁未,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第461~462页。

宣宗继位即严旨申明法令,而并不采取严鼓禁的措施。卫卒陈一妻击鼓诉夫冤,蒙宣宗亲自鞫问,其夫获释。又如:

行在兵部奏:“富峪卫指挥使张晦死,嫡子璇幼,庶子琼长。琼母妄称嫡,请优给,璇勿能争。及长,乃与母王诉之官,事下行在刑部,晦妹夫高玘右琼,强辩饰诈,刑部官信之,反坐王罪。王击登闻鼓诉之,下行在都察院,遂明其诬。琼各抵罪,当以璇继。”上曰:“此刑部之不明也,使其不击鼓再诉,则庶袭而嫡废,如公义何?”遂谕三法司官曰:“凡听两造之辞,必明,必审不明。而枉直倒置,人将谓朝廷用尔等不当而怨诽兴矣,其可不慎。”②《明宣宗实录》卷28,宣德二年六月戊寅,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第751~752页。

监丞君严厉或发之过,恒和色以匡之。有怨家窃毁学卷牍嫁祸监丞君,久不得白。太安人击登闻鼓诉,卒白之。监丞进国子丞,又进光禄丞,宾客日益盛。③杨士奇:《东里续集》卷40,景印文渊阁《四库全书》,第178册,台湾“商务印书馆”1983年版,第198页。

王氏击鼓诉夫冤,宣宗诏令责怪刑部审查之不明,并白王氏夫冤。监丞君的母亲为子诉冤,其冤亦得白,监丞君还获得官位晋升。再如:

济阳卫卒李玖尝与草场吏相殴,后草场火,时玖已先差运粮赴开平,吏告玖放火陷己。玖还行在,刑部急追之,其女击登闻鼓诉冤。又武清县民刘全守砖厂,民张记赴厂运砖。适砖倾压,死,记弟告全谋害。刑部拷讯,全不服,全妻亦击鼓伸诉给事中以闻。上曰:“二狱皆可疑,理狱者当详核,庶无冤抑。若但淹禁加鞭棰,不胜苦楚者必诬服而枉死矣。朕恒以此戒法司,其能体朕意者几人。此二狱令都察院、刑部堂上官同与之辩。”①《明宣宗实录》卷60,宣德四年十二月辛巳,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第1428~1429页。

济阳卫卒李玖和武清县百姓刘全遭遇相似,都受到了他人的陷害,多亏妻女上京击鼓鸣冤,终得到皇帝的重视。

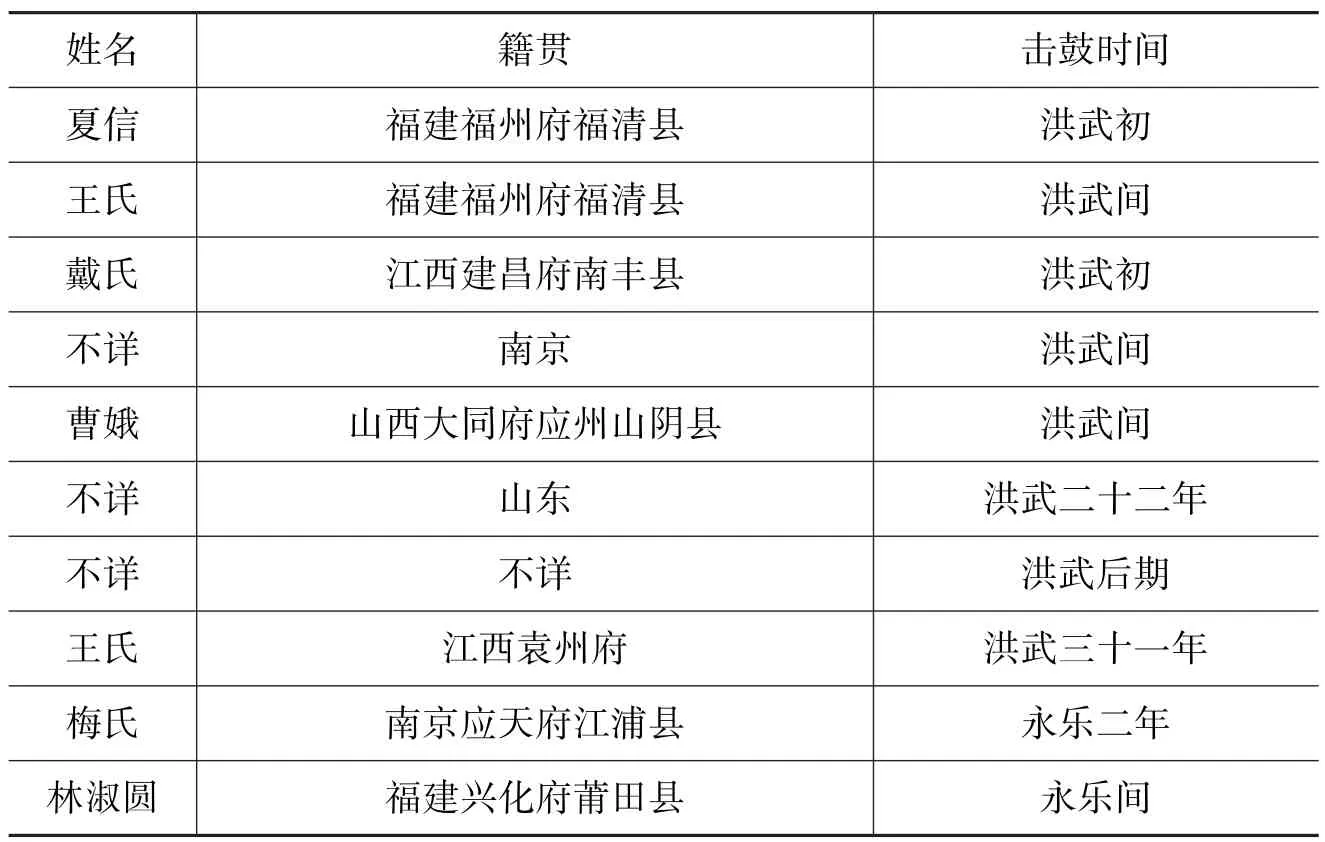

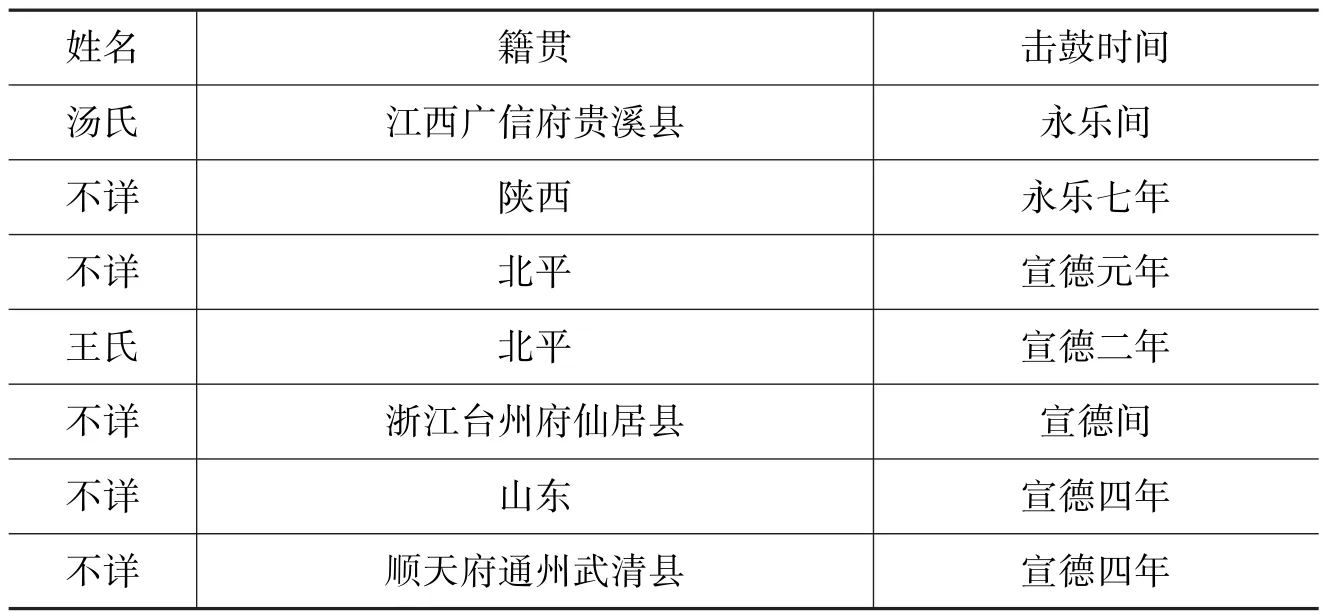

综上,本文发现,永乐迁都以前,击鼓女性多来自福建、江西等东南一带。永乐十八年九月下诏,“自明年改京师为南京,北京为京师”②《明史》卷7,中华书局1974年版,第99页。。迁都北京以后,击鼓女性多为北方人士。由于考虑到所耗时间及钱财、路途长短,南方地区尤其是闽、赣一带上京击鼓的女性少之又少,几乎不见于史书,可见地域远近对于女性击鼓现象的影响十分重大。明初击鼓女性地域分布可列一简表如下(见表1),以供参考:

表1 明初击鼓女性地域分布简表

续表

二、明初女性上京击鼓原因分析

明代初年,女性们出于不同的目的而越级上诉,赴京击鼓。正如上文所说,有的女性是为兄弟申冤,有的是为父申冤,有的是“乞代夫刑”,而更多的是为夫申冤。除了为家人申冤,有的女性上京是为了请求皇帝答应让其长子暂时替代年幼的嫡子承袭其亡夫的职位,如洪武朝的张氏;有的女性击鼓是为了请求得到朝廷的供养,如洪武朝一刘姓指挥的妻子;有的女性击鼓是为了请求朝廷减免儿子的兵役,如永乐朝的汤氏;有的女性击鼓则是替嫡子夺回优给权,如宣德朝的王氏。以上均为明初女性上京击鼓的具体原因,至于这一时期缘何有不少女性上京击鼓,从当时的大背景来看,离不开纲常伦理教化及明初政府的推动,兹试析如下。

(一)纲常伦理的推动

“三纲”之说始于西汉。西汉大儒董仲舒言:“循三纲五纪,通八端之理,忠信而博爱,敦厚而好礼,乃可谓善,此圣人之善也。”①董仲舒:《春秋繁露》卷10,中华书局2011年版,第137页。“三纲五纪”之说为汉武帝所推崇。直至东汉,这种思想更演化为官方正统思想,由东汉章帝亲自奏议、班固写成的《白虎通德论》载:

三纲者,何谓也?谓君臣、父子、夫妇也。六纪者,谓诸父、兄弟、族人、诸舅、师长、朋友也。故君为臣纲,夫为妻纲,又曰敬诸父兄,六纪道行,诸舅有义,族人有序,昆弟有亲,师长有尊,朋友有旧。何谓纲纪?纲者,张也;纪者,理也。大者为纲,小者为纪,所以强理上下,整齐人道也。人皆怀五常之性,有亲爱之心,是以纪纲为化。若罗网之有纪纲,而万目张也。①班固:《白虎通德论》卷7,《原国立北平图书馆甲库善本丛书》第526册,国家图书馆出版社2013年版,第841页。

南宋朱熹则更明确提出了“三纲五常”之说,“盖三纲五常,天理、民彝之大节,而治道之本根也”②朱熹:《晦庵集》卷14,景印文渊阁《四库全书》,第1143册,台湾“商务印书馆”1983年版,第227页。。此后,“三纲五常”成为百姓心中根深蒂固的道德标准。

可以说,从汉至明清,每个朝代都会极力推广纲常之道,可以说,纲常伦理思想已经成了深深扎根于中国百姓心中的理念。《明史·列女传》开篇称:“大者赐祠祀,次亦树坊表,乌头绰楔,照耀井闾,乃至僻壤下户之女,亦能以贞白自砥。其著于实录及郡邑志者,不下万余人,虽间有以文艺显,要之节烈为多。呜呼!何其盛也。”③《明史》卷301,中华书局1974年版,第7689~7690页。明太祖曾旌表为夫而死的妇女,并说:“夫妇,人之大伦,三纲五常,风化所系,有能志不二天?与夫同死,可谓难矣。”④《明太祖实录》卷118,洪武十一年四月丁卯,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第1925页。明太祖的举动,明显是在宣扬三纲五常思想,鼓励女性上京击鼓的行为。父母、兄弟、子女有难,女性挺身而出,上京击鼓,正是她们践行三纲五常理念的行为表现。明初女性为了家人,远赴京师击鼓,有的甚至“妻救夫刑”,愿意以生命换取丈夫性命。这种行为很大程度上就是受到了已经延续一千多年之久的纲常伦理的影响。

(二)明初政府的鼓励

在明代,除特殊情况外,百姓越级上诉是要受到严厉惩处的。洪武元年,明太祖就已经在登闻鼓制度方面作出了相关规定:

己巳,置登闻鼓于午门外,日令监察御史一人监之。凡民间词讼皆自下而上,或府州县省官及按察司不为伸理及有冤抑重事不能自达者,许击登闻鼓,监察御史随即引奏,敢沮告者死。其户婚田土诸细事皆归有司,不许击鼓。①《明太祖实录》卷37,洪武元年十二月乙巳,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第708~709页。

他还下令编定了《大明律》,其中规定:

凡军民词讼皆须自下而上陈告,若越本管官司辄赴上司称诉者笞五十。若迎车驾及击登闻鼓申诉而不实者,杖一百,事重者从重论,得实者免罪。②刘惟谦:《大明律》卷22,《续修四库全书》第862册,上海古籍出版社2002年版,第573页。

尽管如此,明初还是有许多女性敢于越级上诉,上京击鼓,除了她们本身受到三纲五常伦理思想的影响,还归因于明初政府采取的政策性鼓励。建国伊始,明太祖便专门设立登闻鼓楼,“日一人与锦衣卫官轮值,监涖受牒,则具题本封上”③嵇璜:《续文献通考》卷52,《文津阁四库全书》(第208册),商务印书馆2005年版,第388页。。此外,明太祖还规定了一些有利于越诉者的条例,如:

冬十月,更制都察院,设监察御史八人,以秀才李原明、林驷、詹徽等为之,申明越诉之禁,子诉父枉者弗论。①《明太祖实录》卷149,洪武十五年十月丙子,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第2347页。

对于“子诉父枉”的情况,他认为,“子知父冤,其忍无词,听父诬伏,岂得为孝?子诉父枉,出其至情,不可加罪”②何栋如:《皇祖四大法》卷6,《明杂史十六种(二)》,中华书局2013年版,第55页。。

永乐时期,由于朱棣重点实行的是巩固边界的政策,因此在内政方面,他基本上沿袭了太祖朝的登闻鼓制度。为解决京师以外的击鼓者诉冤所面临的困难,朱棣曾下批示:

虽云审覆明白,然能保其中悉无冤乎?京狱有冤者得击登闻鼓自陈,彼在数千里外或有冤,欲自陈难矣。人命既绝,不可续,宁缓无急。果若有失,缓可以改急,则欲改无及矣。其再遣人审覆来闻,而后遣官决之。③《明太宗实录》卷115,永乐九年四月癸巳,“中央研究院”历史语言研究所1962年版第,第1463~1464页。

宣德时期,宣宗亦积极鼓励百姓上京击鼓,他曾告谕值登闻鼓的给事中要认真执行登闻鼓制度的有关规定,并强调了维持这一制度的重要性:

值登闻鼓给事中以所受词上闻,上因谕之曰:“朝廷虑刑狱有冤,下情不能达,故设登闻鼓。然前代置院设官,托耳目于一人,非兼听广览之道。我国家命六科给事中轮值,最得其当。尔等无畏权势,无易孤茕,惟其所言,即时为达,庶几事无壅蔽幽隐毕闻。况给事中为朝廷近侍,诚能效职,当显用。尔无或阿比,以忝所任。④《明宣宗实录》卷28,宣德二年六月丙子,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第748~749页。

宣德五年十二月,天突降大雪,地上积雪厚达一尺,宣宗一时高兴,又下令“囚临刑击登闻鼓诉冤,命书其情词,进著为令”①何乔远:《名山藏》卷10,《续修四库全书》第425册,上海古籍出版社2002年版,第587页。。给事中年富认为这种做法将烦渎朝廷,遭到宣宗的反对。宣宗告谕年富:

登闻鼓之设,正以达下情,何谓烦渎?自今凡死囚击鼓诉冤者,必如例录情词以进,令法司与辩。若蒙蔽及阻遏,罪值鼓者。②《明宣宗实录》卷73,宣德五年十二月丁亥,“中央研究院”历史语言研究所1962年版,第1710页。

可见,宣宗在位时十分鼓励有冤屈者越级上京击鼓。宣宗后期,又敕布政、按察使言:

朕荷天命,嗣洪业,孜孜夙夜,惟保民之为务。比者田里小民为官吏及势豪侵损凌虐,不能自存,诉于郡县,又不能直。淹禁岁月,冤抑骈死,以致赴阙径诉,殒身不恤,词讼之繁,故由于此。夫理讼之道,必得其情,枉者直之,犯者罪之,所以戢横暴而安良善也。今无理者肆虐,被害者归怨,即设方岳风宪,焉攸用乎?今已命都察院榜谕越诉者,尔等宜去恶卫善,锄强扶弱,毋忽毋怠。③孙承泽:《春明梦余录》卷44,《文津阁四库全书》(第287册),商务印书馆2005年版,第767页。

由于明初政府实施对击鼓人的鼓励性政策,因此这一时期上京击鼓的女性并不少见。明初皇帝们不仅实施对击鼓人有利的政策,而且都能不辞辛苦、积极受理上京击鼓的女性案件。就本文前面所列举的明初击鼓女性,多数是为自己的家人诉冤,而就处理结果来看,这些女性多数得到了皇帝的宽宥。对于为弟诉冤的夏信和为夫诉冤的戴氏,明太祖为她们的家人洗刷了冤屈;而击鼓乞入宫为奴代夫受罚的王氏和乞代夫受刑的民妇,也得到了明太祖的宽恕,破例释放这对夫妇。永乐时期,少女林淑圆上京为父鸣冤,王氏击鼓诉曾为建文帝大臣的丈夫的冤屈,汤氏削发上京击鼓,小吏李贞妻远赴京师击鼓鸣冤,都得到了皇帝的格外开恩。宣宗时期,更是将前代皇帝的恩恤政策一以贯之,多次下令相关部门必须辩明冤枉,为击鼓人申冤。由于上京击鼓诉冤很有可能获得皇帝的宽恕,明初的女性也因此而敢于上京击鼓。但是,洪武朝也出现过如上所说的刘指挥妻和孝女曹娥上京诣阙后却遭到严惩的情况,可见越级申冤的女性并非都能达到自己的击鼓目的。

而到了明中后期,上京击鼓的女性比明初少了很多,有时她们甚至无法为自己和家人洗刷冤屈。其中,朝廷大兴侦伺之风并“严越诉之禁”,皇帝怠政导致值鼓官经常缺员是明中后期击鼓女性数量减少的重要原因。宪宗时期,值鼓官员的职位经常空缺,直至“有妇人为夫诉冤,自刎鼓下”①何乔远:《名山藏》卷17,《续修四库全书》第425册,上海古籍出版社2002年版,第690页。,宪宗这才任命锦衣卫官一员值守登闻鼓。值鼓官员人数不足,女性上京击鼓自然也无法诉冤。

三、结 语

上述的女性击鼓案反映了明初社会上仍沿袭着前代那种传统的儒家礼教观念。陈宝良先生说:“自汉代确立独尊儒术之后,中国儒家传统道德下所养成的女性观念,其中的潜在势力相当大……宋元以后理学的出现而更加重了妇女的束缚。”②陈宝良:《明代传统的女性观念及其历史转向》,《社会科学辑刊》2007年第6期,第178页。但从以上案例所见,当自己的家人深陷囹圄时,女性们往往跨越地方一级司法审判机关,不远万里上京击鼓,而且多数能得到皇帝的宽宥。女性们上京诉冤的行为,更多的是出于维护家庭完整性的考虑,同时也反映了她们对于中国传统礼教观念的深刻认同,是孝与义精神的体现。这种做法,有利于保持家族延续的完整性。中国古代传统社会一向标榜“不孝有三,无后为大”的观念,可见家庭的延续是十分重要的。而明代女性上京击鼓鸣冤的现象,显然有利于家庭的延续。

从地域分布特点来看,永乐迁都以前,明都仍在南京,明初击鼓女性多来自闽、赣等地。永乐十九年迁都以后,击鼓女性以北方人居多,史书中几乎未见来自闽、赣一带的击鼓女性,击鼓的女性绝大多数来自于北方。

从上述女性击鼓案的处理结果来看,明初皇帝基本上都能解决击鼓人的问题。尽管存在书史者为维护朝廷统治而有意挑选史实来写史的可能,但这种做法实际上并非能完全达到预想。皇帝在建国之初,采取的手段既有其打压的一面,但也兼采取温和的方式。他们首先考虑的是,如何维持自己的统治,这便需要对民众施以恩恤。明初政府所采取的此类手段,是有利于皇权巩固和社会稳定的。

(作者系武汉大学历史学院硕士研究生)