褐飞虱对噻虫胺、异丙威、啶虫脒的抗药性及其增效配方筛选

2016-07-25樊龙飞李明李荣玉

樊龙飞++李明+李荣玉

摘要:为明确褐飞虱对噻虫胺、异丙威、啶虫脒3种常用药剂的抗药性水平,筛选田间抗药性治理桶混配方,采用点滴法测定了噻虫胺、异丙威、啶虫脒对贵州3个地区(桐梓、黄平、开阳)褐飞虱种群的抗药性水平,并研究了3种药剂相互混配对褐飞虱的增效作用。结果表明:噻虫胺、异丙威、啶虫脒对贵州3地稻飞虱的LD50范围分别为0.005 67~0007 29、0.018 38~0.026 17、0.003 47~0.004 83 μg/头;与敏感品系相比,褐飞虱对异丙威表现出低水平抗性(66~9.3倍),而对啶虫脒仍表现出敏感性。研究筛选出2个田间抗药性治理桶混优选配方:噻虫胺与异丙威1 ∶ 6和噻虫胺与啶虫脒4 ∶ 1(有效成分),它们对3地褐飞虱种群均具有明显增效作用,共毒系数(CTC)分别达 198.42%~228.80%和182.91%~308.51%,田间防效分别达87.55%和89.28%。该研究结果可为褐飞虱的抗药性治理、药剂汰选以及混剂研发提供科学依据。

关键词:噻虫胺;异丙威;啶虫脒;褐飞虱;抗药性;增效配方

中图分类号: S482.3文献标志码: A文章编号:1002-1302(2016)06-0182-05

收稿日期:2015-05-16

基金项目:国家公益性行业(农业)科研专项(编号:201203038)。

作者简介:樊龙飞(1989—),男,山东济宁人,硕士研究生,主要从事环境化学与毒理研究。E-mail:609406315@qq.com。

通信作者:李明,博士,教授,主要从事农药环境毒理、植物源农药研究。E-mail:lm21959@163.com。稻飞虱是同翅目飞虱科害虫,分为褐飞虱、灰飞虱和白背飞虱,它们是我国水稻上的首要害虫,每年都不同程度发生,轻则造成水稻减产,重则造成水稻绝收[1]。目前,化学方法依然是防治稻飞虱的重要手段[2],近年来,由于药剂的单一使用,稻飞虱对一些常规药剂产生了一定的抗药性,防治效果大大降低[3]。因此,如何有效地延缓稻飞虱对杀虫剂产生抗药性,是目前稻飞虱防治面临的重要问题之一。

噻虫胺是日本住化武田农药创制开发的具噻唑环的新型烟碱类杀虫剂[4],和其他烟碱类化合物一样,噻虫胺作用于昆虫神经系统突触后膜的烟碱性乙酰胆碱受体,使用方法灵活,既可用于茎叶处理,也可用于土壤种子处理[5]。异丙威是一种氨基甲酸酯类广谱杀虫剂[6],对昆虫主要是抑制乙酰胆碱酯酶,致使昆虫麻痹至死亡,具有较强的触杀作用[7]。啶虫脒是由日本曹达株式会社推出的一种新型广谱、高效、安全的烟碱类杀虫剂[8],主要作用于昆虫神经结合部后膜,通过与乙酰胆碱受体结合使昆虫兴奋—痉挛—麻痹—死亡[9],具有触杀、胃毒和较强的渗透作用。3种农药对褐飞虱均有较好的防治效果。然而,褐飞虱已对常用杀虫剂产生了不同程度的抗性,朱振宏对我国苏、湘、粤、闽、桂等地褐飞虱种群的监测结果显示,褐飞虱对异丙威的抗性属中抗到高抗性水平(18.5~50.1倍)[10]。要克服和延缓害虫的抗药性,延长农药品种的使用寿命,进行农药复配使用,是一项行之有效的措施[11]。目前,已有噻虫胺与异丙威、啶虫脒复配的相关专利,如张伟发明的一种含噻虫胺的杀虫组合物[12],高瑞花等发明的一种含噻虫胺和啶虫脒的增效杀虫组合物[13]等,具有明显增效和持续防治效果。然而,有关噻虫胺与异丙威、啶虫脒混配具体的增效配比尚未见报道。本研究选用目前水稻稻飞虱防治中常用的药剂噻虫胺、异丙威和啶虫脒,以其单剂及混配组合对贵州3地(桐梓、黄平、开阳)的褐飞虱3龄若虫进行生物毒力测定,旨在筛选出最佳增效组合,为褐飞虱的抗药性治理、药剂汰选以及混剂研发提供科学依据。

2结果与分析

2.1噻虫胺、异丙威、啶虫脒对褐飞虱的毒力

由表3可知,噻虫胺、异丙威、啶虫脒对贵州3地褐飞虱3龄若虫均具有一定的活性,其LD50平均值分别为0.006 54、0.021 7、0.003 97 μg/头,可见LD50值异丙威>噻虫胺>啶虫脒。试验结果表明,褐飞虱3龄若虫对噻虫胺的抗性次序为:开阳>桐梓>黄平;对异丙威的抗性次序为:开阳>黄平>桐梓;对啶虫脒的抗性次序为:开阳>黄平>桐梓。异丙威对敏感品系褐飞虱的毒力参照日本福冈种群数据[20],计算得出桐梓、黄平和开阳地区褐飞虱种群对异丙威表现出低水平抗性,抗性指数分别为6.6、7.4及9.3;啶虫脒对敏感品系褐飞虱的毒力参照王彦华等[21]研究的数据,得出桐梓、黄平和开阳地区褐飞虱种群对啶虫脒仍表现出敏感性,抗性指数均小于3。

2.2噻虫胺与异丙威、啶虫脒的混配增效作用

2.2.1噻虫胺与异丙威、啶虫脒混配的毒力

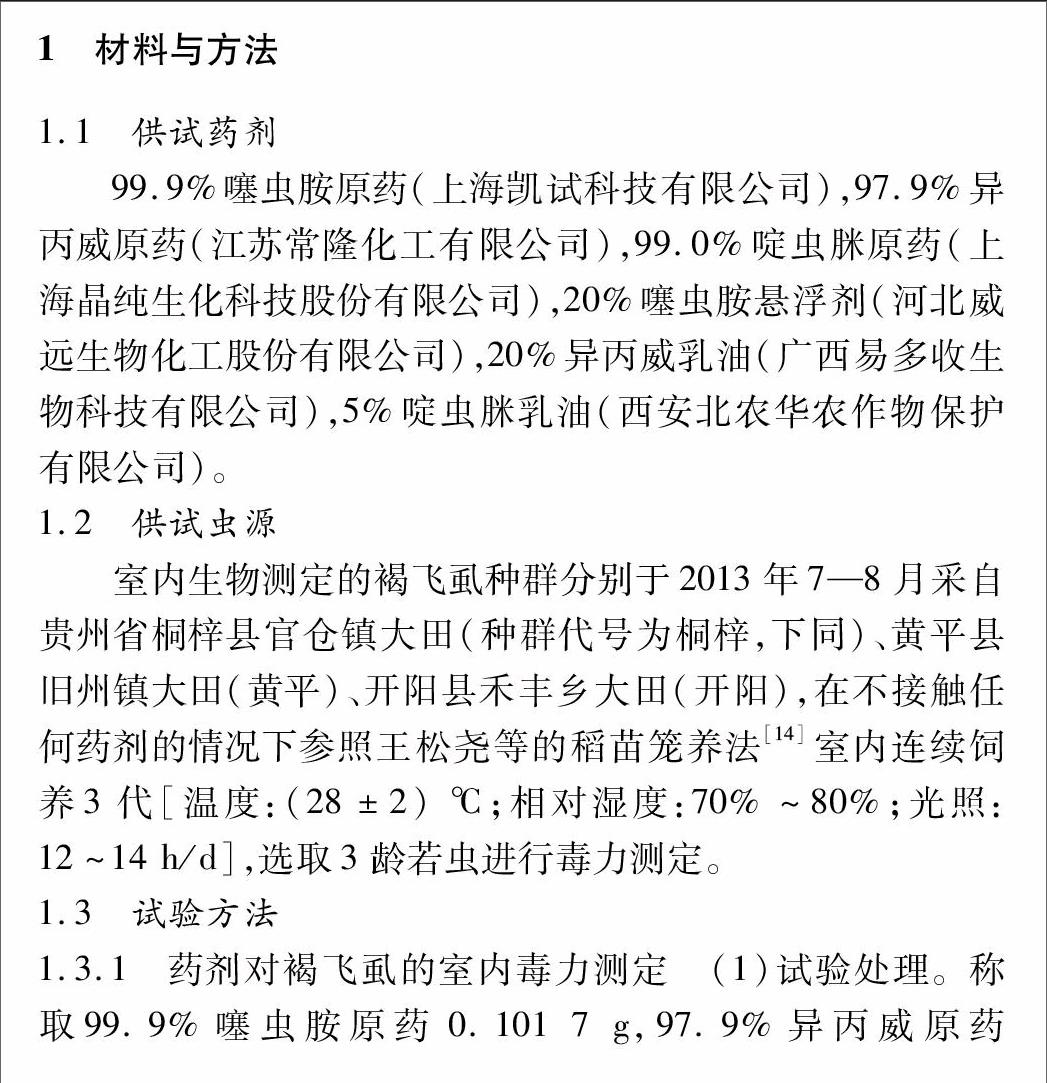

2.2.1.1噻虫胺与异丙威不同配比的毒力以2个单剂LD50(噻虫胺取5.00 μg/mL,异丙威取20.00 μg/mL)为100%,采取交互测定法进行筛选,结果见表4、表5、表6。由表4至表6可知,毒效比值大于1.25,即表现出增效作用的组别有:桐梓地区的第5、6、7、8组,毒效比分别为1.37、159、1.81和1.33;黄平地区的第5、6、7、8组,毒效比分别为1.30、1.55、1.67和127;开阳地区的第5、6、7、8组,毒效比分别为1.32、1.59、171和1.43;其中组别7毒效比值较高。因此,选用组别7(噻虫胺 ∶ 异丙威= 40 ∶ 60)有效成分质量配比为噻虫胺 ∶ 异丙威= 1 ∶ 6的混剂进一步进行室内毒力测定。

2.2.1.2噻虫胺与啶虫脒不同配比的毒力以2个单剂LD50(噻虫胺取5.00 μg/mL,啶虫脒取2.50 μg/mL)为100%,采取交互测定法进行筛选,结果见表7、表8、表9。由表7至表9可知,毒效比值大于1.25,即表现出增效作用的组别有:桐梓地区的第3、4、5、6组别,毒效比分别为1.67、180、1.42和141;黄平地区的第3、4、6、9组,毒效比分别为137、1.60、129和1.27;开阳地区的第3、4组,毒效比分别为1.33和153;其中组别4毒效比值较高。因此,选用组别4(噻虫胺 ∶ 啶虫脒=70 ∶ 30)有效成分质量配比为噻虫胺 ∶ 啶虫脒=4 ∶ 1的混剂进一步进行室内毒力测定。

2.2.2噻虫胺与异丙威、啶虫脒优选组合的毒力回归

2.2.2.1噻虫胺与异丙威优选组合的毒力回归由表10可知,噻虫胺与异丙威以1 ∶ 6混配对贵州3地褐飞虱共毒系数

的平均值为209.95%,大于120%,表现出明显的增效作用。试验结果表明,噻虫胺的LD50平均值为0.006 54 μg/头,异丙威LD50平均值为0.021 70 μg/头,而该混配的LD50平均值为0005 40 μg/头,显著小于异丙威单剂的LD50值。

2.2.2.2噻虫胺与啶虫脒优选组合的毒力回归由表11可知,噻虫胺与啶虫脒以4 ∶ 1混配对贵州3地褐飞虱共毒系数的平均值为238.24%,大于120%,表现出明显的增效作用。试验结果表明,噻虫胺的LD50平均值为0.006 54 μg/头,啶虫脒LD50平均值为0.003 97 μg/头,而该混配的LD50平均值为0002 35 μg/头,小于噻虫胺和啶虫脒单剂的LD50值。

2.3褐飞虱抗药性治理增效配方的田间防治效果

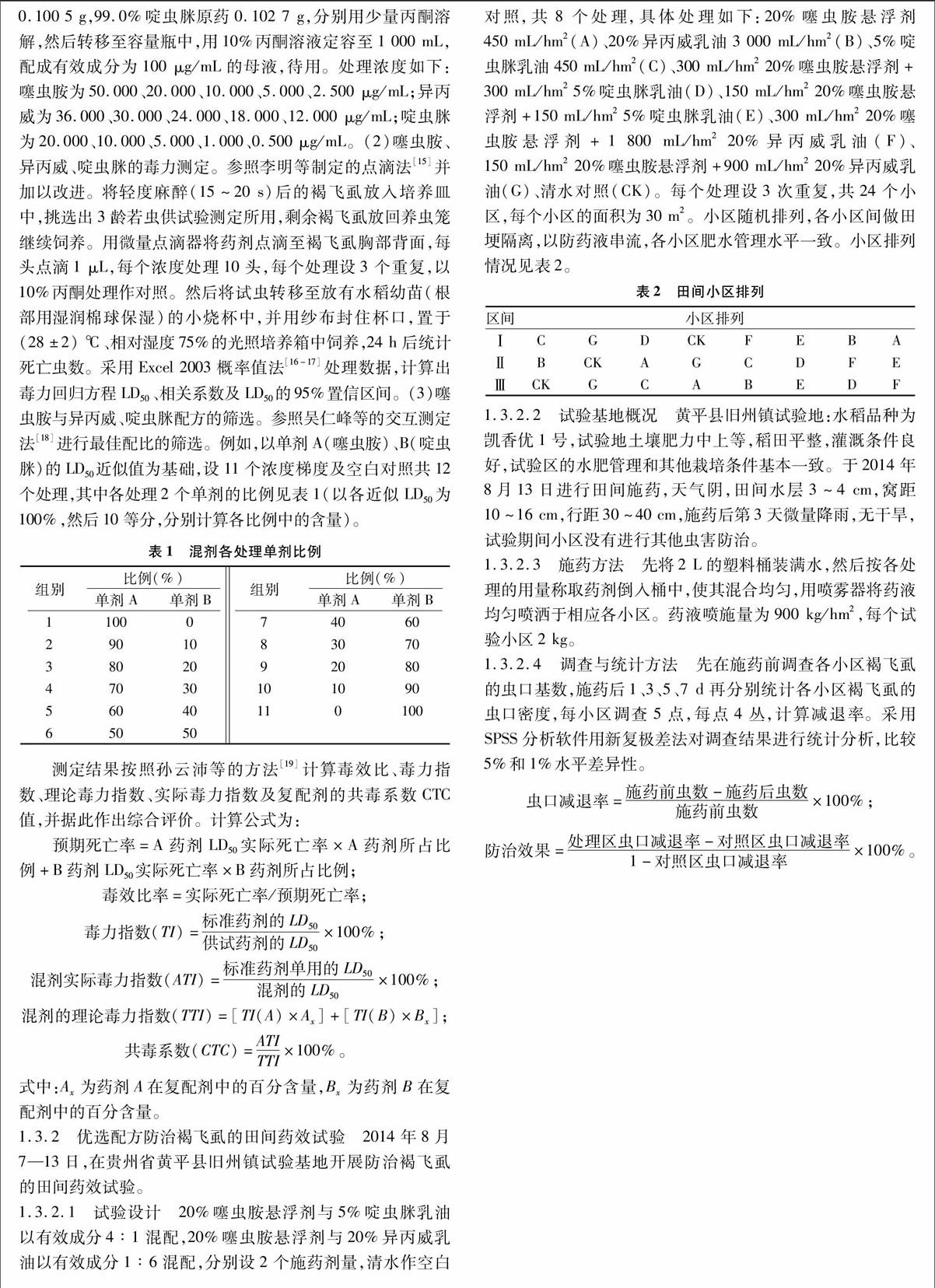

由表12可知,混配处理D、E、F、G在药后3 d后防效均达80%以上,而单剂处理A、B、C的防效均未达到80%。20%噻虫胺悬浮剂与5%啶虫脒乳油桶混处理D(300 mL+300 mL)/hm2的防效略高于处理E(150 mL+150 mL)/hm2的防效,但二者防效差异不显著;20%噻虫胺悬浮剂与5%啶虫脒乳油桶混(150 mL+150 mL/hm2)的施用量比单剂条件下噻虫胺和啶虫脒的平均施用量减少33%,平均节约成本33.75元/hm2(噻虫胺与啶虫脒桶混、噻虫胺单剂、啶虫脒单剂的施用成本分别为67.5、135、67.5元/hm2)。20%噻虫胺悬浮剂与20%异丙威乳油桶混处理F(300 mL+1 800 mL)/hm2 的防效略高于处理G(150 mL+900 mL)/hm2的防效,但二者防效差异不显著;20%噻虫胺悬浮剂与20%异丙威乳油桶混(150 mL+900 mL)/hm2的施用量比单剂条件下噻虫胺和异丙威的平均施用量减少39%,平均节约成本40.5元/hm2(噻虫胺与异丙威桶混、噻虫胺单剂、异丙威单剂的施用成本分别为70.5、135、90元/hm2)。因此,综合考虑噻虫胺与啶虫脒桶混、噻虫胺与异丙威桶混对贵州黄平褐飞虱的防效情况以及经济成本等因素,推荐使用150 mL 20%噻虫胺悬浮剂/hm2+900 mL 20%异丙威乳油/hm2 及150 mL 20%噻虫胺悬浮剂/hm2+150 mL 5%啶虫脒乳油/hm2这2个配方进行田间褐飞虱的防治。

3结论与讨论

褐飞虱对噻虫胺、异丙威、啶虫脒的毒力测定试验结果显示,贵州3个地区不同褐飞虱种群对供试杀虫剂的抗药性存在差异。桐梓褐飞虱种群对异丙威和啶虫脒的抗药性较低,黄平褐飞虱种群对噻虫胺的抗药性较低,开阳褐飞虱种群对噻虫胺、异丙威和啶虫脒的抗药性较高。与敏感品系相比,贵州褐飞虱种群对异丙威处于低水平抗性(6.6~9.3倍),与我国苏、湘、粤、闽、桂等地褐飞虱种群对异丙威的中到高抗性水平(18.5~50.1倍)[10]相比有一定差距,可能与贵州地区施药水平较低有关。虽然贵州褐飞虱种群目前对啶虫脒仍表现出敏感性,但抗性指数呈上升趋势。

农药的合理混配具有提高防效、降低成本、保障农业丰收、延缓褐飞虱抗药性的发展等作用。本研究通过噻虫胺分别与异丙威和啶虫脒混配,筛选出了噻虫胺与异丙威1 ∶ 6和噻虫胺与啶虫脒4 ∶ 1(有效成分)2个防治褐飞虱的增效配方,对贵州3地褐飞虱种群的共毒系数(CTC)分别达 198.42%~228.80%和182.91%~308.51%,表现出明显的增效作用。20%噻虫胺悬浮剂与20%异丙威乳油桶混(150 mL+900 mL)/hm2的防效达87.55%,显著高于噻虫胺和异丙威单剂的防效,其施用量比单剂条件下噻虫胺和异丙威的平均施用量减少39%,平均节约成本40.5元/hm2;20%噻虫胺悬浮剂与5%啶虫脒乳油桶混(150 mL+150 mL)/hm2的防效达89.28%,显著高于噻虫胺和啶虫脒单剂的防效,其施用量比单剂条件下噻虫胺和啶虫脒的平均施用量减少33%,平均节约成本33.75元/hm2。

本研究结果对有效防治褐飞虱发生和延缓其抗药性具有重要意义,同时也可为褐飞虱的抗药性治理、药剂汰选以及混剂研发提供科学依据。

参考文献:

[1]顾林玲. 5种防治稻飞虱药剂的发展研究[J]. 现代农药,2014,13(3):5-10.

[2]张凯,王志伟,高聪芬. 稻飞虱的抗药性监测方法[J]. 应用昆虫学报,2013,50(2):542-547.

[3]陈之桂. 40%吡·杀单WP防治水稻稻飞虱的田间效果[J]. 土肥植保,2014,31(10):74.

[4]程志明. 杀虫剂噻虫胺的开发[J]. 世界农药,2004,26(6):1-3,22.

[5]李磊,马新刚. 高效杀虫剂噻虫胺[J]. 山东农药信息,2012(6):29-31.

[6]金海涛,张晓波,任红波.高效液相色谱法测定稻米中异丙威的残留方法研究[J]. 农药科学与管理,2010,31(7):35-37.

[7]陈小红. 4%异丙威WP防治水稻飞虱的效果[J]. 农技服务,2012,29(3):301.

[8]李慧冬,李瑞菊,王文博,等. 啶虫脒在甘蓝和土壤中的残留消解动态研究[J]. 生态环境,2008,17(5):2224-2227.

[9]许鹏军,张红艳,陶晡,等. 高效液相色谱法测定黄瓜和油菜中的啶虫脒残留量[J]. 分析试验室,2008,27(10):80-83.

[10]朱振宏. 褐飞虱抗药性监测及对异丙威抗性机理研究[D]. 长沙:湖南农业大学,2006:1-29.

[11]顾中言,林郁. 复配农药的作用及复配原则[J]. 江苏农业科学,1987(11):25-26.

[12]张伟. 一种含噻虫胺的杀虫组合物:中国,201010148426 [P]. 2010-08-11.

[13]高瑞花,袁竹青,彭永强,等. 一种含噻虫胺和啶虫脒的增效杀虫组合物及其应用:中国专利,201210312414 [P]. 2014-03-12.

[14]王松尧,柴伟纲,朱卫刚.一种稻飞虱室内稻芽饲养法[J]. 昆虫知识,2000,37(6):361-363.

[15]李明,曾唏,季祥彪,等. 盐酸黄连素对蚜虫生物活性的研究[J]. 昆虫学报,1999,42(2):140-144.

[16]Zhang Z X,Xu H H.Calculating toxicity regression with EXCEL[J]. Entomological Knowledge,2002,39(1):67-70.

[17]Huang J,Wu W J. Calculate the median lethal dose and Chi square test with EXCEL in toxicological tests[J]. Entomological Knowledge,2004,41(6):594-598.

[18]吴仁锋,司升云. 阿维菌素与高效氯氟氰菊酯对美洲斑潜蝇毒力最佳配比的筛选[J]. 现代农药,2006,5(3):49-51.

[19]Sun Y P,Johnson E R. Analysis of joint action of insecticides against house flies[J]. Journal of Economic Entomology,1960,53(5):887-892.

[20]Nagata T. Insecticide resistance and chemical control of the rice planthopper,Nilaparvata lugens Stl [J]. The Bulletion of the Kyushu National Agri Exp Station,1982,22(1):49-164.

[21]王彦华,陈进,沈晋良,等. 防治褐飞虱的高毒农药替代药剂的室内筛选及交互抗性研究[J]. 中国水稻科学,2008,22(5):519-526.