不同基层人民法院民事诉讼调解率的对比分析

——以G市A、B基层法院为分析样本

2016-07-23安徽省太湖县交通运输局安徽太湖246400

张 海(安徽省太湖县交通运输局,安徽 太湖 246400)

不同基层人民法院民事诉讼调解率的对比分析

——以G市A、B基层法院为分析样本

张 海(安徽省太湖县交通运输局,安徽 太湖 246400)

摘 要:通过对比分析不同基层法院的民事诉讼调解率,发现处于同一管辖范围内的不同法院的调解率却呈现差异明显的发展态势。调解结案率的形成受到主客观环境因素、必然和偶然条件等多方面的影响,因此建立“因地制宜”的调解率考评体系有助于调解率低下的法院更好地开展调解工作。

关键词:基层法院;诉讼调解;调解结案率

诉讼调解是一项具有中国特色的民事审判结案方式,被外国誉为“东方经验”,其中调解结案率是衡量一个法院适用调解情况的重要指标。2010年后,随着“调解优先”司法政策的确立,全国法院掀起了调解的热潮,一些较高的民事诉讼调解率也屡见报道。[1]但笔者根据G市两个基层法院实际调解情况的对比研究却发现,处于同一管辖范围内的不同法院之间的调解情况竟呈现差异明显的发展态势。为什么形成如此巨大差异,不同的调解结案率的形成受到哪些因素的主导,解释这些问题有助于基层法院更好地开展诉讼调解工作。

一、调研方式与相关说明

(一)调研对象的选择

我国大部分的民事案件集中在基层法院,并且不同基层法院之间的司法实践往往呈现出不同的特征。笔者从经济发展状况和地理位置两个角度出发,选取G市A法院和B法院作为调研对象。G市是国内著名的旅游城市,素有“山水甲天下”的美誉,是西部历史文化悠久且经济比较发达的城市,其法官审理案件的水平及审理的案件类型在我国西部地区的视野上具有一定的代表性和指导性。

(二)调研的方法

考虑到时间的跨度性,笔者收集两个基层法院2011年到2014年4年的司法统计数据并进行了详细的对比分析,同时走访A、B两个法院,与审判、执行一线的资深法官们展开座谈与交谈,力求使实证结论具有高度的科学性。

(三)受访法官的基本特征

从受访法官的基本情况来看,以男性法官为主,占样本总数的 57.8%;30岁以上的法官占大多数,占样本的78.9%;53%的受访法官具有10年以上的审判工作年限,具有丰富的审判经验;73.7%的受访法官的平均受教育程度为本科(见下表1)。绝大多数法官对调研活动表示欢迎,他们的配合参与保证了访谈的顺利进行以及调研结果的真实可靠。

表1 受访法官的基本情况

二、B法院的调解率低于A法院也低于G市的最低要求

图1 A、B法院不同诉讼调解结案率对比图

由上图1可以观察到A、B两个法院的调解结案率呈现的是泾渭分明的不同发展趋势,并且没有任何的交集。其中A法院调解结案率在2011-2014年间基本呈现上升、下降再上升的“N”型走势:从由2011年的65.53%升至2012年的81.12%,增长速度最快,增幅达到15.59个百分点;之后又大幅度下降,下降至2013年的62.05%;从2013年又开始小幅度上升,上升到截止2014年10月的63.33%。总体而言A法院的调解率比较高,年平均调解率达到68%,调解率的最高峰值出现在2012年。B法院整体的调解率呈现比较平稳的态势,没有出现大起大落的现象,调解结案率基本呈微小的倒“V”字型发展趋势。其中2012和2013年是上升,2014年下降。调解结案率分别是2011年 的26.53%、2012年的26.64%、2013年 的32.64%、2014年的25.61%,调解率最高年份出现在2013年。但总体的调解率比较低,年平均调解率仅为27.86%,低于A法院40个百分点。

G市中级人民法院对全市基层人民法院调解率规定的达标要求是每个法院每年调解结案的民事案件数量必须占到当年全部审结的民事案件数量的61.97%。由此分析发现A法院4年来每年的调解率都达标,并且年平均调解率还高于要求的标准6个百分点。相反的B法院每年的调解率都不达标,年平均调解率甚至比要求的标准低出34个百分点。我们不禁会问:同样都是位于G市的管辖范围内,为什么调解制度在A法院能蓬勃发展而在B法院却出现持续低下的局面呢?

三、A、B法院调解率差异巨大的原因分析

(一)审理结案数量存在明显差异

B法院居高不下的审理结案数量是制约其调解工作开展的重要因素之一。如下图2所示,B法院年平均审结案件数为2587件,A法院为1479件,B法院年平均结案数是A法院的1.75倍。其中2012年B法院的结案数达到4年来的最高峰值,为3078件,而A法院2012年结案数只有1409件,是A法院的2.18倍。但A、B法院从事民事审判的法官数量却大致相同,导致B法院法官用于审理案件的平均时间相对于A法院来说大大缩短(见表2)。B法院在审理案件较多的2012年,法官人均结案为147件,相当于每2.5个自然日要审结1件案件;即使在人均结案量较少的2011年也达到了平均每3个自然日就要审结1件案子,审案时间非常紧凑,因此没能像案件较少的A法院法官那样有足够的时间和耐心来做当事人的调解工作。在结案的压力下,他们会加快办案节奏,对一些需要多次调解才能成功的案件采取判决方式结案,提高办案效率。审结案件数量的居高不下让B法院法官对调解工作是“心有余而力不足”。

图2 A、B法院2011-2014年审理结案数量对比图

表2 A、B法院2011年至2014年民事法官人均结案情况

由于调解结案率系该年度基层法院调解结案总数与审理结案总数的比例,所以审结案件数量的多少和调解率的高低呈现紧密的负相关关系,如果某一年份审结案件数量少,那么当年的调解率就会高,反之则低。2012年A法院审结案件量为4年最低,因此当年的调解率最高;而B法院的审理结案量在2012年达到最高,在2013年降至4年的最低值,因此B法院调解率的最高峰值出现在2013年。

(二)地域环境差异的影响

我国现行的诉讼调解制度是在古代传统的乡土社会调解制度和新民主主义革命时期调解制度的基础上发展而成的,因此在纠纷数量较少,民事交易欠发达,民众思想厌诉的传统农业社会适用调解制度会取得巨大的成功。A法院管辖的地区为县乡区域,以相对闭塞的熟人社会为主,纠纷为家庭之间、邻里之间的琐事矛盾居多,适宜通过调解方式解决。而B法院管辖地区为G市最繁华的市区,该区域经济发展迅速,实力雄厚,生活节奏较快;而且此地拥有一个国家级高新技术产业开发区,人才济济、人流量密集且流动性大。B法院每年受理的民事案件不仅数量多,标的大,类型新颖,并且双方当事人的权利意识较强又彼此不熟悉,对抗性明显……种种因素决定了B法院受理的很多案件纠纷并不适合通过传统的调解方式来成功解决。B法院的一位女法官谈到她曾经因为提出通过调解方式解决纠纷而遭到一方当事人不理解的斥骂,起诉方认为她收受了对方当事人的好处而不愿意下判决,还对她进行人身威胁。因此B法院法官特别指出对调解工作的开展要根据法院管辖的具体的区情来进行,而不能一味地追求高的调解率而忽略客观存在的现实障碍。

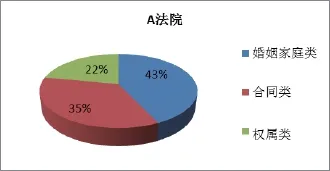

(三)不同法院的收案结构不同

不同类型案件的调解率是存在差异的,婚姻家庭、继承类纠纷案件的调解率要高于合同类纠纷,合同类纠纷又高于权属、侵权类纠纷。[2]因此不同的收案结构会导致各法院产生高低不同的调解率。婚姻家庭和继承纠纷在各类型案件中的调解率是最高的,在不考虑其他影响因素的情况下,婚姻家庭、继承纠纷占主要案件来源的法院的调解率要比以其他两类纠纷为主要案件类型的法院的调解率要高。如下图3所示,A法院审结的婚姻家庭类案件占据全部民事案件的43%,而B法院则是以合同类纠纷居多,婚姻家庭类纠纷占比较小,故B法院的调解率自然大大低于A法院。

图3 A、B法院审结各类民事案件对比图

(四)法官对调解制度的态度不同

计划行为理论认为所有可能影响行为的因素都是经由行为认知来间接影响行为的表现[3],因此法官对调解态度与由此产生的具体审判行为有着直接的关系。在访谈中,A、B两法院法官对调解的态度是截然不同的。A法院大部分的受访法官对调解表示赞同(见表3),认为通过调解不仅可以彻底解决双方当事人的矛盾还有助于消除彼此因诉讼而导致的紧张关系,而且通过调解方式结案的速度快、效率高,既能减少当事人的诉讼成本也可以减轻法官的审判压力,可谓是一举多得。但B法院恰恰相反有相当一部分法官不认同调解,他们认为当事人将纠纷起诉至法院是想通过中立第三方的公正判决来保障自己的权利,而调解的达成往往需要当事人各退一步,放弃自己的部分权利,这正好与当事人将纠纷诉至法院的初衷是相违背的。由于B法院有相当部分法官对调解价值的不认同,导致他们在缺乏司法实践中调解的动力,不愿选择调解作为结案的方式,因此B法院调解工作的发展相对滞后。

表3 A、B法院法官对“调解优先”的态度

(五)法院领导对调解政策的落实程度不同

两个基层法院发展态势迥然不同且差异明显的调解结案率除了受到前述分析的案件数量、地域差异、案件的具体类型等因素的影响之外,还与地方法院领导对调解工作的重视及对调解政策的落实程度紧密相关。从A、B两个基层法院的调解率对比情况中可以发现,并非所有基层法院对调解的重视程度都是一致的,也并非所有的基层法院都把调解工作的重视上升到“调解优先”的高度。B法院对调解政策的落实程度相对于A法院而言还远远不够。2012年起G市所在省区的高级人民法院开展司法审判改革活动,大力促进一审案件的调解结案率。A法院积极响应这一号召,在全院开展“司法能力提升年”主题教育实践活动,大力落实“调解优先,调判结合”的原则,促使2012年该院调解率比上年上升约16%,到达最高值[4];而B法院未见采取相关的具体措施来促进调解工作的发展,并且在访谈中B法院的领导多次表露出对调解的疑惑,甚至对调解有反感的情绪。“基层法院院长重视调解者,该院的调解结案率就高,反之则低。”[5]一个全院上下高度重视调解的法院,调解工作一定开展得有声有色,红红火火,同时全院的调解率也跟着大幅提升,否则调解工作将会陷入僵局。

(六)调解率的形成具有一定的偶然性

调解率的高低变化不仅取决于具体的因素,还受到很多偶然条件的影响。例如某法院在某个特定的时期受理的适宜调解的案件比往年增多,那么当年调解率就会上升;又例如某个地区的风俗习惯就是“健讼”或“厌讼”,都会给调解率的高低带来冲击。访谈中A法院法官指出某些地方的民风剽悍,鸡毛蒜皮的纠纷人们也要闹到法院,但都不是大是大非的严重问题,经过法院的介入调解就很容易化解纠纷;而有些地方的民众不喜欢诉讼,认为去法院是件很丢脸的事情,能不诉讼就不诉讼。所以风俗习惯等很多不确定的因素都会或多或少地对调解率的高低起到影响作用。

四、建议

前述分析了B法院由于审理结案数量、收案类型、经济发展状况等客观原因处于一种天然的调解劣势大环境下,因此,笔者认为要根据“因地制宜”的原则来建立相关机制提高该法院的民事诉讼调解率:

(一)因地制宜建立考评机制,完善奖励制度

让B法院与明显处于调解环境占优势的A法院按照相同的诉讼调解考评标准进行考评,未免存在让B法院哑巴吃黄连,有苦说不出的之嫌。访谈中B法院法官也强烈表示应该根据B法院的具体情况而制定相应的调解绩效指标。因此对确实因为客观原因导致调解工作开展困难的法院应当在适当的范围内降低调解达标率,再通过设定一定年限,规定每年提高相应的通过调解方式结案的案件数,循序渐进,最终达到平均的调解标准。这样不仅能缓解法官们的调解压力和不满情绪,让他们感受到制度上的温暖,提高调解的积极性,也可以更好地促进调解制度在不同的基层法院顺利地开展起来。

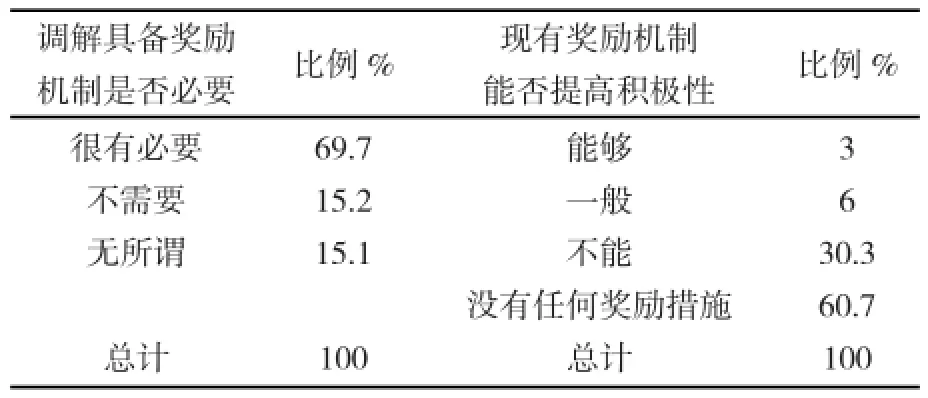

科学合理的奖励措施不仅能够带动审判人员做好本职工作,还能促使其主动追求更高的目标。69.7%的法官认为调解案件具备相应的奖励措施很有必要,但91%的法官表示目前所在的法院对调解案件没有任何的奖励措施或有奖励措施也只是杯水车薪,完全不能提高自己的调解积极性(参见表4)。B法院法官指出前几年该院对调解案件有奖励措施,但近些年改用调解率不达标的惩罚措施取代了奖励措施,法官们普遍有意见。因此,B法院要完善内部关于调解案件的奖励制度:一方面,要继续保持传统的精神鼓励,对调解工作突出的法官给予表彰;另一方面也要增加物质奖励。此外,还应特别慎重对调解工作做惩罚性措施的设定,防止其带来的消极负面性的影响。

表4 法官对调解奖励机制的态度

(二)制定类型化的纠纷调解方法

由于调解工作整体状况受特定类型案件调解水平的影响很大,因此加强对占比大的类型化案件调解问题的研究、深入探讨类型化案件的调解特点、把握类型化案件的调解规律、总结交流类型案件的调解经验就显得尤为必要。A法院某法官对于起诉离婚的案件有自己独特的处理方式,即对于第一次起诉离婚的案件除非双方或一方有重大的原则性错误,不然即使调解无效也不会判决准许离婚,而是判决不准离婚。因为我国的民事诉讼法规定,对判决不准离婚的离婚案件,在没有新理由和新情况下,原告在6个月内又起诉法院是不予受理的。这样便为并没有特别大的矛盾却起诉离婚的夫妻争取到了6个月的冷静期,这段时间将是双方和好如初的好时机、好机会。如果6个月后,当事人还是坚持起诉离婚,法官仍然会继续调解,但在调解无效的情况下则会考虑判决离婚。

(三)平衡法官的裁判偏好与调解优先之间的矛盾

李浩教授表示法官们之所以热衷于调解,对调解具有强烈的偏好是因为采用调解方式可以给法官带来诸多方面的益处。[6]随着相关司法政策的出台,调解优先的原则被明文确定,司法实践中法院的调解工作也随之出现了“火爆”的场面,但这并非意味着所有法院的法官都偏好调解。B法院由于客观具体的原因缺乏可以优先选择调解方式结案的土壤,广大法官反而热衷于以判决方式结案,成为一个典型的以判决为主的法院。但是在倡导调解作为法院审理结案方式的大环境下,B法院又不得不承受着来自上级法院确定的调解工作绩效考评压力。要妥善解决B法院调解工作开展低迷的现状,必须把握其法官偏重判决的做法与调解优先司法政策间的平衡点,在现实条件暂时不允许他们选择调解的时候请求上级领导不必过多强调调解,否则矛盾局面将依旧持续。

(四)警惕调解案件进入强制执行程序

近些年,大量的民事调解案件进入强制执行阶段,且有逐年增加的趋势。[7]A法院在2011年到2014年6月审结民商事案件共5135件,其中以调解方式结案的为2671件,但同期该院一审调解申请执行的案件多达908件,案件申请强制执行率较高,4年来平均调解申请执行率达到34.05%。且A法院2014年1月至6月受理申请执行的调解案件共有154件,最后执行完毕的仅有36件,执结率只有23.38%。实践中大量民事调解案件进入执行程序不仅不能达到快速“定纷止争”的效果,还会造成当事人对调解的不信任,损害司法权威。因此B法院在想办法提高案件诉讼调解率的同时也必须重视调解协议的履行,真正做到“案结事了”。

参考文献:

[1]陈群安.保康法院一季度民商事案件调解率达88.7%[N].人民法院报,2010-04-14(05).

[2]刘敏. 当代中国民事诉讼调解率变迁研究[M].北京:中国政法大学出版社,2013:57.

[3] Martin Fishbein & Icek Ajzen.Belief,Attitude,Intention,and Behavior:an Introduction to Theory and Research,:Addison-Wesley Publishing Company ,1975 :53.

[4]廖培清,薛昌生. 2012年荔浦法院审判执行结案率100%[EB/0L].(2013-01-11)[2014-05-12] http://gxlpxfy. chinacourt.org/public /detail.php?id=153.

[5]张嘉军.民事诉讼调解结案率实证研究[J].法学研究,2012(1):38.

[6]李浩.当下法院调解中一个值得警惕的现象——调解案件大量进入强制执行研究[J]. 法学,2012(1):139-148.

[7] 胡毅.民事案件调解结案后又强制执行现象防范[J].人民论坛,2013(36) :142-143.

责任编辑:杨 蔚

Comparative Analyses of the Civil Mediation Rate in Grass-roots People's Courts——The Case Study of Two Grass-roots People's Court in G City

ZHANG Hai

(Transport Bureau of Taihu Country, Taihu 246400, China)

Abstract:Through the comparative analyses of the civil mediation rate in different grass-roots people's courts, we found the mediation rate of different courts showed obvious difference of development trend in the same jurisdiction. The rate of cases settled by mediation is influenced by many aspects, including the subjective and objective environmental factors, inevitability and contingency conditions, so the establishment of a "local" mediation rate evaluation system will help the grass-roots court with lower medication rate to make improvements.

Key words:grass-roots court; lawsuit mediation; rate of cases settled by mediation

[中图分类号:D925

文献标识码:A

文章编号:1671-5195(2016)03-0082-06]

DOI:10.13310/j.cnki.gzjy.2016.03.012

收稿日期:2015-10-06

作者简介:张 海(1990-),男,安徽太湖人,广西师范大学法律硕士研究生,安徽省太湖县交通运输局公路运输管理所运政执法员。