马来西亚华语助词的变异①

2016-07-23王彩云

王彩云

(山东师范大学国际交流学院,山东,济南250014)

马来西亚华语助词的变异①

王彩云

(山东师范大学国际交流学院,山东,济南250014)

[关键词]马来西亚华语;助词;变异

[摘要]采用语料库检索和对比研究相结合的方法,研究马来西亚华语助词的变异,发现使用频率和使用方法是助词变异的两大表现;而导致变异的原因包括受大陆“国语”的影响、英语的影响、口语与书面语的区别、同类词语的相互竞争以及使用习惯的不同等因素。随着大陆“国语”时代的日益远去、普通话影响力的增强,马来西亚华语助词呈现出向普通话靠拢的趋势。

①感谢匿名审稿专家和编辑部提出的宝贵修改意见。

1.引言

郭熙(2004)这样定义华语:华语是以现代汉语普通话为标准的华人共同语。该定义不仅对“华语”的概念做了准确的界定,更向我们传达了这样的信息:汉语不再只属于中国,它越来越走向世界、成为一种世界性的语言。因此,在语言观上,我们应该放眼全球,建立起大华语观。大华语观既承认现代汉语普通话是华语的一部分,更认为其域外变体同样是华语大家庭的重要组成成员。可见,研究华语不仅要研究现代汉语普通话,更要研究其各种域外变体。

马来西亚华语是现代汉语的域外变体,是指以现代汉语普通话为标准的马来西亚华人共同语。与普通话相比,它在语音、词汇和语法等方面都产生了变异。其中,助词作为虚词的一类,其变异在一定程度上反映了虚词的变异状况。文章对助词的变异进行研究,描写变异的表现、探寻变异的原因并预测变异发展的趋势,是马来西亚华语研究的重要组成部分,有利于了解马来西亚华语语法的发展状况。

2.助词及语料

助词是附着在词、短语或句子上,具有黏着、定位的性质,同时又表示一定附加意义的虚词。现代汉语中,助词一般不能单独充当句法成分,没有实在的词汇意义、只有语法意义,读音上往往弱化。马来西亚华语作为现代汉语的域外变体,其助词的语法特点与现代汉语基本一致,发生变异的主要是使用频率以及某些助词的具体使用方法上,后文将对这两个方面进行论述。

研究变异之前首先要确定助词的范围,即包括哪些助词。选取时我们采取词频高低和同类别共研究相结合的原则。该原则是指首先以词频的高低作为主要标准,选取词频高的助词进入研究范围,如助词“的”“地”“得”“了”等;其次对于那些与某些高频助词具有同样的功能但是使用频率却较低的助词,由于使用频率的差异正体现了助词的变异,因此,这样的低频助词也纳入研究的范围,如助词“似的”“一样”“等等”等。这样,我们最终确定“的、地、得、得个、所、给、的话、了、着、过、来着、看、似的(地)、一样、一般、样、般、等、等等、什么的”等二十个助词作为研究的对象。

需要说明的是,“的”和“了”兼属助词和语气词,“给”兼属助词、介词和动词,本文只对助词的情况进行研究,其他兼属词类不涉及。

词频统计中可供检索的语料包括两种:马来西亚华语语料和普通话语料。其中,马来西亚华语语料包括网络小说、现当代文学作品等题材,大小共计21万字。普通话语料包括现当代小说、戏剧、散文等题材,大小与马来西亚华语语料相同。

3.使用频率

3.1普通话与马来西亚华语助词使用对比

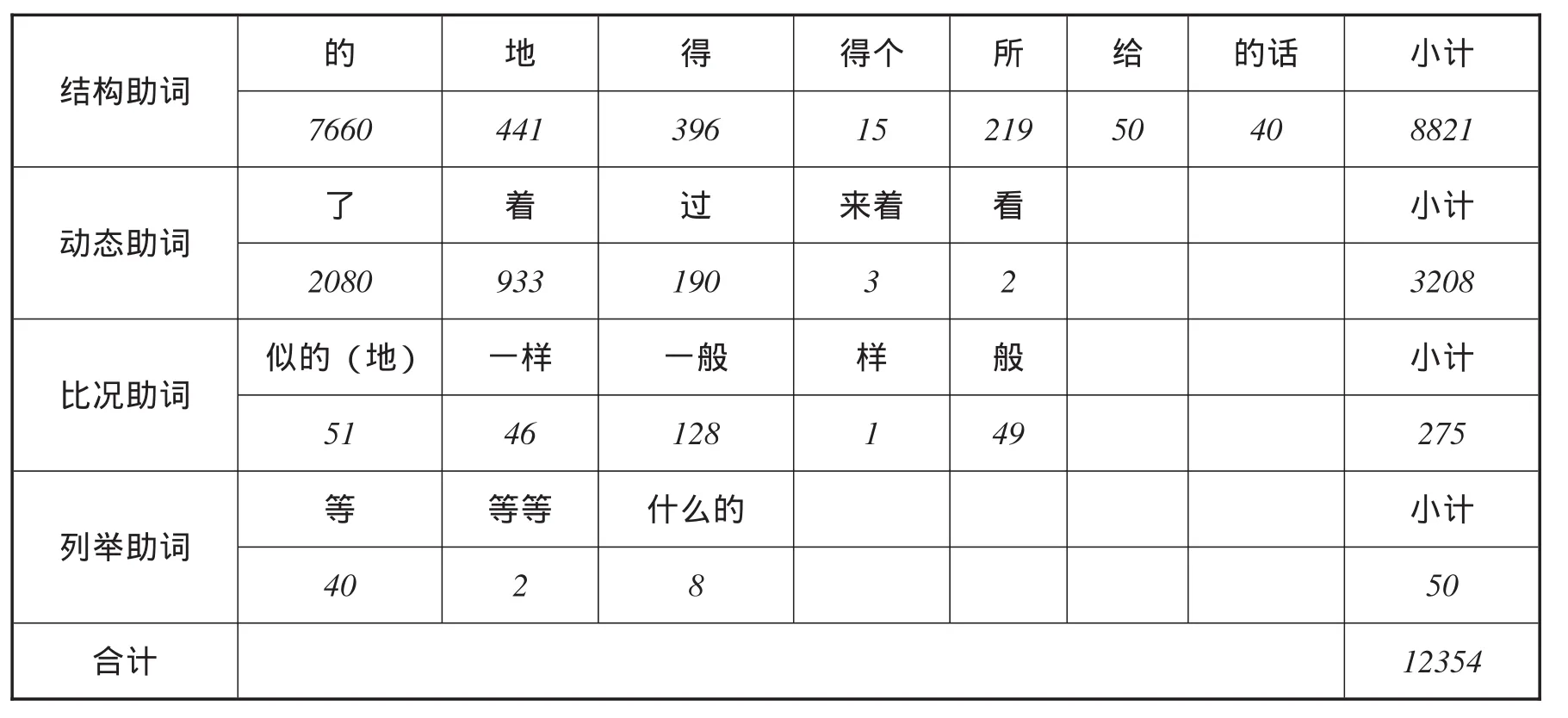

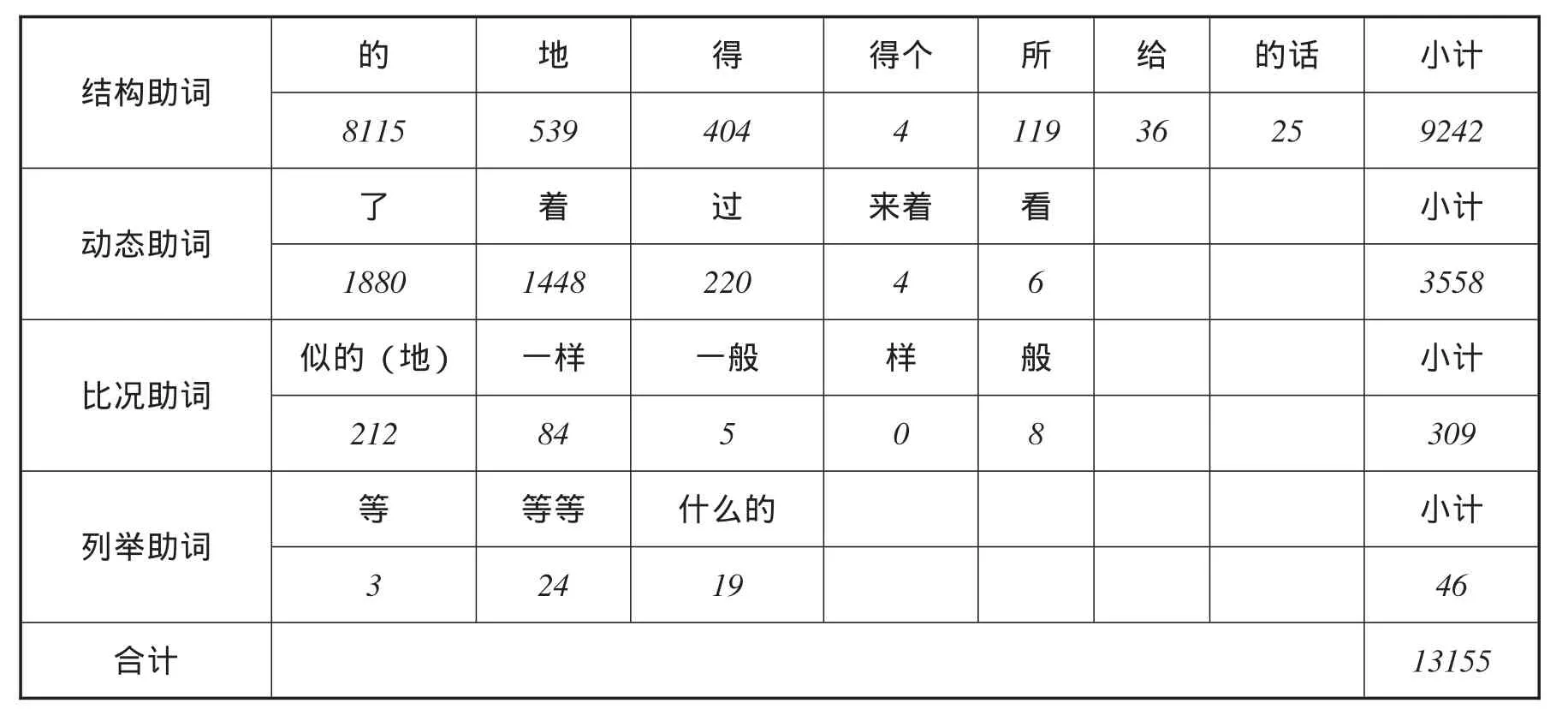

词语的使用频率又叫词频,是指一定大小的语言材料中词语使用的频率。分别在马来西亚华语语料和普通话语料中检索助词的使用案例,统计它们在两种语料中的出现次数,统计结果如表1和表2所示:

表1:马来西亚华语助词的用例数量

表2:普通话助词的用例数量

3.2几点认识

对比3.1中表1和表2,我们得到以下几点认识:

首先,从助词的总用例数来看,马来西亚华语共有12354例,普通话共有13155例,前者低于后者6.08%①本文中百分比数据有小数点的保留小数点后两位。。可见,马来西亚华语助词的总体使用频率略低于普通话。

其次,从不同类别助词的用例数量来看,两种语言既有一致性又有区别。

对结构助词和动态助词而言,马来西亚华语和普通话都有集中使用某个助词的特点。结构助词中,“的、地、得、所”在马来西亚华语和普通话中的用例数量比较大,少则上百,多则七八千。用例最少的“所”在马来西亚华语和普通话中的出现次数分别为219和119,用例最多的“的”在两种语言中的出现次数分别为7660和8115。而其他结构助词,如“得个、给、的话”等在两种语言中的用例数量相对较小,多的只有几十例,少的仅有几例。动态助词中,“了、着、过”在两种语言中的用例数量较大,少则一两百,多则一两千。而其他动词助词“来着、看”等在两种语言中的使用数量相对较小,只有几例。

比况助词和列举助词在两种语言中的使用频率有所不同。

对于比况助词而言,马来西亚华语中,“一般”的用例为128,与它同功能的“似的(地)、一样、般”的用例分别为51、46和49;前者的使用频率高,后三者的使用频率相对较低,频率低的后三者,其使用频率基本相同。普通话的“似的(地)”的用例数为212,使用频率最高;其次是“一样”,用例数为84,其他同功能助词“一般、样、般”的使用频率最低。

对于列举助词而言,马来西亚华语中,“等”的用例为40,同功能的“等等、什么的”的用例数分别为2和8;前者频率高,后两者频率相对较低。普通话中,“等等”的用例为24,同功能的“什么的”的用例数为19,最低的是“等”,只有3例。

可见,对于列举助词和比况助词而言,同功能的助词在马来西亚华语和普通话中的使用频率具有差异,有的甚至呈现互补性,如“一般”与“似的”;“等”与“等等”等。

再次,从单个助词的用例数来看,“的、所、着、似的(地)、一般”等在马来西亚华语和普通话中的用例数相差较大,使用频率相差悬殊。

可见,两种语言中助词的用例数量差别较大,使用频率是马来西亚华语助词变异的重要表现。

4.使用方法

大部分马来西亚华语助词的用法和普通话基本相同,个别助词存在差异,下面对差异助词的用法进行介绍①为了节省篇幅,本文所引例句的出处做一并说明。本文所引马来西亚华语例句均来自马来西亚华语网络小说《异种感染》《寒冬的爱情》以及马来西亚作家温瑞安的武侠小说《布衣神相》、黄玮霜的小说《母墟》和曾沛的《缘来是你》。其中,《异种感染?》来源于小说阅读网http://www.readnovel.com/novel/145199/2.html;《寒冬的爱情》来源于百度贴吧——言情文吧http://tieba.baidu.com/p/1483234334。。

4.1的

现代汉语中,结构助词“的”用于连接定语和中心词,是定中结构的标志,也可以加“的”构成“的”字短语,相当于一个名词,马来西亚华语大致相同。不同之处在于以下几个方面:

4.1.1与“地”混淆,用于状中结构之间

例如:

(1)“小冬冬~~就算你害羞了,也不要丢我出气啊~~不要害羞,只要你告诉春暖哥哥,春暖哥哥会帮助你的~~”春暖肉麻兮兮的说。

(2)“杰悟记得有空多来玩啊~”在他们走出去之前,芊芊恶意的大声地对着杰悟说。

(3)寒冬冷冷的吐出毫无人情的话。

(4)瑶玲的好友明珠总爱唠唠叨叨的提她。

以上例句中,“肉麻兮兮、恶意、冷冷、唠唠叨叨”是状语,修饰谓语中心“说、吐出、提”,状中结构中间用助词“的”,而非“地”。

4.1.2用在数量定语与中心词之间

例如:

(5)青玎谷里,静悄悄的,但一转入谷底,两壁山崖横拦,只容一人可侧身而过,这“一线天”之后,赫然竟是一个米冢一般百余丈的台子。

(6)四人往茅舍里走去,只见一间又一间的房间,都甚雅洁,但寂静无声,连屋外庭院传来花间蜜蜂嗡嗡之声,都清晰可闻。

以上例句中,数量短语“百余丈”“一间又一间”分别作定语,修饰中心词“台子”和“房间”,数量定语与中心词之间用助词“的”。

4.1.3“的”的冗余

第一种冗余的情况多发生在前后两个连续的动作之间,往往前一个动作是后一个动作的伴随状况。例如:

(7)“喂!那个低着头的女人很奇怪。”秋叶推推夏亮的说。

(8)“秋叶她是你那边的客人,想办法探点风声来听听~”春暖推推着秋叶的说。

(9)春暖望了一眼,然后就看眼前的顾客停顿了三秒,突然很兴奋又转过头的说:“猪啊!那个不是两个月前寒冬有点兴趣的那个女吗!天终于等到了,夏亮你准备忙死吧!”

以上例句中,动词短语“推推夏亮”“推推着秋叶”“很兴奋又转过头”与动词“说”是两个连续的动作,前一动作是后一动作的伴随动作,两个动作之间用“的”,普通话则不同。普通话中往往使用连谓结构,而不是在两个动作之间加“的”。

第二种冗余情况是这样的:

(10)人又黑黑实实有些土味的,她身不由己地拒绝他一切的约会。

(11)人总是那样的,不懂得珍惜眼前所有,失去方知后悔。

(10)(11)中,“土味”和“那样”后面用“的”,这中情况普通话中往往不用。

4.1.4“的”的缺失

例如:

(12)我……懒洋洋倚靠在客厅()门边。

(13)妈妈专注凝视前方()大路,我正襟危坐……

例(12)(13)中,“客厅”和“前方”是定语,与中心词“门边”和“大路”之间具有修饰关系,定中结构之间没有用“的”。

以上四种用法在马来西亚华语中较为普遍。刁晏斌(2007)对初期现代汉语语法进行研究时发现“的”存在与“地”“底”混用,用于数量定语与中心词之间,用于同位成分之间以及存在多出或缺失现象,并认为这是初期现代汉语中结构助词“的”语法特点。为了更加清楚的了解现转引刁晏斌(2007)例句如下:

(14)沿着大路走向一个城……一个小孩子赶赶紧紧的跑着。(转引自刁晏斌2007:77)

(15)小鸟儿呖呖婉婉的叫着,蝴蝶儿蹁蹁跹跹的飞着。(同上)

以上例句中,“的”与“地”混淆,该用“地”而用“的”。

(16)(我们的心坎中)摇动着几百个的毒蛇的红舌头。(转引自刁晏斌2007:79)

(17)老定生长在这个咸气冲天的盐场里,足足已快有六十个的年头了。(同上:80)

以上例句中,“的”用于数量定语“几百个”“六十个”和中心词“舌头”“年头”之间。

(18)后来K兄抬起头来,先叹了一口气的向我说……(转引自刁晏斌2007:178)

(19)“看你这蛮婆好福气,这样长的一双脚。”罗梅生咬紧牙关将轿门一锁的说。(同上)

(20)走到了一处两路交叉的十字路口,他朝南的一望。(同上)

例(18)~(20)中,“的”用于连续的两个动作“先叹了一口气”与“说”之间,“咬紧牙关将轿门一锁”与“说”之间,“朝南”与“望”之间。这种情况,刁先生认为至于是用“的”还是“地”,比较自由,总体而言,用“的”比用“地”多。刁先生论述的情况与我们观察到的马来西亚华语“的”的情况相吻合。还有几个类似的例句,如:

(21)(心里)形容不出是某种的,确切的滋味来。(转引自刁晏斌2007:83)

(22)我为什么不愿意出这室门的一步?(同上)

(23)(老头子)呆了好一会,便张开他()鬼眼睛说……(同上)

(24)我心灵里清纯洁白()一点爱情,已经经过悱恻缠绵的一番锻炼。(同上:84)

例(21)(22)中,“的”冗余;例(23)(24)中,“的”缺失。刁先生认为如例(21)~(24)中“的”的多出或缺失在初期现代汉语中比较普遍,且随意、无规律可循。

可见,助词“的”的使用方法同刁先生论述的初期现代汉语中“的”的使用方法基本一致。从发展过程来看,马来西亚华语产生于上世纪20年代,在此之前华人间沟通和交流的工具主要是各自祖居地的方言。1919年以后,受中国五四运动的影响,大陆的“国语”首先进入马来西亚华校,成为华校的教学内容之一和教学的媒介语。因此可以说,大陆“国语”是马来西亚华语的滥觞。后来随着不同方言区华人间合作的加强,方言的弊端日益显现,因此华语作为可以沟通不同方言区华人间的重要工具开始发展起来;50年代以后,随着两国间交流的中断,马来西亚华语受大陆“国语”的影响逐渐减弱,两种语言各自走上了不同的发展道路。大陆“国语”逐渐演变为中期现代汉语,发展至今,而马来西亚华语则在继承大陆”国语”的基础上向着适应马来西亚社会的方向发展。然而不可避免地,马来西亚华语中保留了大量“国语”时期的用法。“的”的以上四种变异是对大陆“国语”的继承。

4.1.5状态形容词做谓语,“的”缺省

例如:

(25)街道上的一切在日光暴晒下彻底赤裸裸。

(26)我浑身昏沉沉,懒洋洋倚靠在客厅门边。

(27)妈妈纤弱的身影站得直挺挺,毫不退缩。

(25)~(27)中,“赤裸裸”“昏沉沉”“直挺挺”是状态形容词,状态形容词单独作句子谓语,不加“的”。

现代汉语中,状态形容词不能单独作谓语,加“的”后才可以,如“空气干冷干冷”不能说,形容词加“的”,“空气干冷干冷的”就可以。马来西亚华语中状态形容词可以直接作谓语,我们认为是受英语的影响。英语中,形容词可以直接做谓语,不分状态形容词和性质形容词。例如:

(28)She is ill/sick in bed。(她卧病在床。)

(29)The weather is good。(天气不错。)

例(28)(29)中,形容词“ill、silk、good”都可以直接作谓语而不需变换形式。受此影响,华语中状态形容词也可以直接作句子的谓语。

4.2地

现代汉语中,“地”用于状语与中心词之间,是状中结构的标志,马来西亚华语与此大致相同,不同之处在于两个方面。

4.2.1“地”的冗余

现代汉语中,限制性状语与中心词组合一般不加“地”,马来西亚华语则可以,从而造成“地”的冗余。例如:

(30)我们和荌妍三人常常在晴子家过夜,三人窝在沙发里聊心事,然后互相地安慰对方,帮对方擦眼泪……

(31)这看起来是很感人的画面,只可惜同时地也让他觉得幼稚之极。

例(30)(31)中,状语“互相”“同时”分别表示方式和时间,属于限制性状语,修饰中心词“安慰”“觉得”时加助词“地”。

4.2.2“地”的缺省

现代汉语中,描写动作者的状语与中心词组合时要加“地”,马来西亚华语中可以不加,从而造成“地”的缺省。例如:

(32)她眯着眼对我微笑,朝我挥挥手,我不由自主走向她。

(33)时间滴滴答答溜走,床铺好像在轻轻摇晃,我惊醒过来,揉了揉双眼,勉强睁开眼,是妈妈……

(34)直到我重新把目光放在她身上,才发现她早已静静打量我许久。

以上例句中,状语“不由自主”“滴滴答答”和“静静”对动作者进行描述,数描写性状语,与中心词组合时没有加“地”。

以上两种情况在马来西亚华语中较为普遍。然而,在上世纪20~40年代“国语”时期的大陆文学作品中发现了同样的用法。例如:

(35)会馆里的被遗忘在偏僻里的破屋是这样地寂静和空虚。(鲁迅《伤逝》)

(36)这就使我也一样地不快活,傍晚回来,常见她包藏着不快活的颜色,尤其使我不乐的是她要装作勉强的笑容。(同上)

(37)这是冬春之交的事,风已没有这么冷,我也更久地在外面徘徊。(张爱玲《莎菲女士日记》)

以上例句中,状语“这样”“一样”和“更久”分别表示方式和时间,属于限制性状语,它们与中心词组合时加了助词“地”。

考虑到马来西亚华语与大陆“国语”之间的传承关系,我们认为马来西亚华语中“地”的冗余或缺省是受大陆“国语”的影响。

4.3所

现代汉语中,“所”用于及物动词之前,使“所+动”变为名词性结构,多用于书面语,马来西亚华语与此大致相同,不同之处有几个方面。

4.3.1“所+复杂动词短语+的”结构

现代汉语中,“所”后的动词多为简单形式,复杂形式主要指动词带一个结果补语,如“所梦想不到的”“所看不见的”;而马来西亚华语中,“所”后可以是复杂的动词短语。复杂的动词短语指动词带状语或趋向补语等。例如:

(38)大丈夫敢作敢当,嫁祸他人,是一般江湖好汉所不屑为的。

(39)芊芊根本不敢相信眼前的男人所说出来的话,忍不住芊芊开声大骂:“曹龙!”

例(38)中,“所”后的动词“为”前有状语“不屑”。例(39)中,“所”后的动词“说”带有趋势补语“出来”。

我们检索“国语”时期的文学作品发现,在初期现代汉语时期就已经存在这样的用法。例如:

(40)所剩下的只有她从前和豫瑾的一些事迹(张爱玲)《半生缘》)

(41)所以不半天便可以钓到一至于我在那里所第一盼望的。(鲁迅《呐喊》)

(42)而他们的同情心也不像有钱的人一样地为种种顾忌所箝制着。(张爱玲《半生缘》)

(43)后来也亲历或旁观过几样更寂寞更悲哀的事,都为我所不愿追怀……(鲁迅《呐喊》)

例(40)~(43)中,“所剩下”“所第一盼望”“所箝制着”“所不愿追怀”的“所”后是复杂的动词短语,有的是动补结构,如例(40)(42),有的是状动结构,如例(41)(43)。

马来西亚华语中“所”的这种用法应该是受大陆“国语”的影响。

4.3.2“有+所+动词”表示消极的意义

刘月华(2001)认为,现代汉语中“有+ 所+动词”往往表达积极的意义。马来西亚华语则可以表达消极的意义。例如:

(44)你内力高深,但要拔掉那枚石头,仍是有所不能。

(45)刚才那一刺,在出手的时候已震动了他的伏伤,压力也有所不足……

(46)它的触手已经全回到体内,暂时也没打算放出来的样子,他低吼着站在原处,大概还是对蓝逸的放电能力有所顾忌。

(47)鲁布衣忽笑道:“你个性豪放冲动耿直,意志坚定,有所图谋必全力以赴……”

以上例句中,结构“有+所+动词”中的动词为“不能、不足、顾忌”和“图谋”,从整个句子的意义来看,“所”字结构表达的意义是说话人不希望发生的,因此是消极的意义。

4.3.3可以进入“所+单音节动词”的单音节动词较多

同样是刘月华(2001),该论著认为,现代汉语中,“所+动词”后可以不加“的”,充当主语或宾语,其中的动词为单音节,仅限于“知、见、闻、能”等几个。马来西亚华语中动词却不限于此。例如:

(48)当然这“蜡烛”并非蜡制的,不知由什么所造,“烛身”平扁,四角都极其锐利,所以那过招间,可直戳横斩,一下手,便要连杀二人。

(49)茹小意怕对方知道她所思,忙端坐起来整整衣衫,“噢…我睡着了。”

(50)但他依然如同朽木,又似睡了千年的老树,全无所觉,众人近前,亦连眼皮也没睁翻半下。

以上例句中,“所”后动词“造”“思”和“觉”都是单音节的,它们在现代汉语普通话中一般不能进入“所”字结构,在马来西亚华语中却可以。类似的动词还有“造、思、觉、犯、用、成、动”等。

4.3.4“所”的冗余

“所”冗余的情况如下面的例句:

(51)可是很多时候人们还是受到一些根深蒂固的观念所影响。

(52)秦玉舒以会馆妇女组主席身份受邀出席一项由“华团妇女组织联合会”所主办的盛大“妇女节研讨会”。

以上两例中的“所”在普通话中往往不用。

另外,马来西亚华语中还有“据他所知道的”用法,普通话中往往说“据他所知”。

4.3.5使用频率

从表1和表2中“所”的出现次数对比中可知,马来西亚华语“所”的使用频率高于普通话。

从源头来看,上世纪40年代以后,“国语”在中国大陆和马来西亚走上了两条不同的发展道路。在大陆,汉语规范化的痕迹较为明显,书面语和口语趋于一致。“国语”中原有的、富有书面语色彩的词语使用的频率越来越低。而马来西亚华语的规范化痕迹则不明显,“国语”基本上延续着原来地特点自然地发展,从而导致今天的马来西亚华语大量地保留了“国语”时期的语言特点,高频使用富于书面语色彩的词语就是特点之一,这一原因成为“所”在普通话和马来西亚华语中使用频率差异的主要原因。

4.4着

现代汉语中,动态助词用于动词或形容词后,表示动作或状态的持续,马来西亚华语与之大致相同。不同之处在于以下几个方面。

4.4.1“着”的缺省

“着”缺省的情况如下面一段文字:

(53)踏进店里,马上扑来浓浊的气息,空气中隐隐飘散()灰尘的颗粒。光线幽暗,我的每一脚步仿佛陷入黑暗中。环顾周遭,摆卖()许多无法想象的货品,横梁悬挂()硕大的贝壳装饰品和色彩缤纷的绳索。沿着墙面的玻璃橱柜置放()仿冒的混血脸孔的洋娃娃,那一张张鲜明立体的五官轮廓,浑圆发亮的蓝色眼珠,穿着绒布纺纱蕾丝衣裳和传统服饰,甜美中带有阴森。

()处都是“着”缺省之处。从意义来看,谓语动词“飘散”“摆卖”“悬挂”“置放”都具有持续的意义,应该有表示持续动态的“着”;然而句中没有从而造成“着”的缺省。

4.4.2“着”的冗余

“着”冗余的情况见下面的例句:

(54)从吃着每一道菜,一直到饭後,詹氏夫妇都对珍珍的厨艺赞不绝口。

(55)还有,时刻注意坐着两人的电单车,攫匪多是坐着电单车造案的!

(56)有些文本特别重视开篇的第一句话,或直奔中心题旨,或制造围绕着主题的悬念。

(57)从黑着脸的表情变成了快杀人的表情了。

例(54)~(57)中,动态助词“着”非谓语中心动词“吃”坐”“围绕”和“黑”之后,动词所在的结构充当状语或定语。

英语中,词缀“ing”可以作为现在进行时的标志;也可以加在动词上,使动词所在的结构变为状语或定语。例如:

(58)The man is standing by the door。(那个人正站在门边。)

(59)He was reading the book when I came to his。(我去找他时他正在读那本书。)

(60)The man standing by the door is his fa⁃ther。(站在门边的那个人是他的父亲。)

(61)From eating to sleeping she arranged in perfect order。(从吃饭到睡觉她区安排得井井有条。)

例(58)(59)中,系动词is、was+动词的ing形式表进行时。例(60)(61)中,动词的ing形式不再表时态,而成为使动词所在的结构充当定语或状语的手段。

动词的“ing”形式表时态在英语中是最常见的、最普遍的语法手段之一,与汉语的“动词+着”对应。马来西亚华语将这一语法手段泛化,只要有动词ing形式的地方都译为“动词+着”。

区淑仪(2013)认为,马式华语的“着”除了拥有普通话“着”的几个语法意义外还附加了表示动作乃至整个事件持续的意义;认为其原因在于受粤语表进行的“紧”或表保持态的“住”以及英语进行态的影响。

从我们检索到的书面语中“着”的变异来看,原因主要是受英语以及粤语中表保持态的“住”的影响。源自英语的变异已经分析过了。受粤语表保持态“住”影响产生的变异,我们引用区淑仪的例句加以说明,如:

(62)[粤]佢著住件黄色嘅衫。

[普马]他穿着一件黄色的衣服。

粤语中,“住”用于动词后,表示保持态,相当于普通话的“着”。受此影响,马来西亚华语中“着”用于动词后表示保持态。

4.4.3“着”与“在”混淆

与“在”混淆的情况如:

(63)芊芊则害怕的靠着寒冬怀里。

(64)守着急诊室外面。

(65)三个女人天天混着酒馆里。

例(63)~(65)中,动词“靠、守、混”后面有处所宾语“寒冬怀里、急诊室外面、酒馆里”,动词后的补语用“着”,应该是表处所的“在”混淆了。从意义来看,动词具有动作完成后状态持续的意义,也许正是这个原因,动词后用了“着”。

4.4.4介词+“着”

某些介词加“着”构成新的介词。例如:

(66)晚上宴请詹氏夫妇之后,富裕一路上向着太太珍珍对詹夫人赞不绝口。

(67)向着回头路猛踏油门!

(68)往着冬区的吧台走去。

例(66)~(68)中,“着”用在介词“向”“往”之后,构成“向着”“往着”。

刁晏斌(2007)认为“着”接在介词之后在初期现代汉语中大量存在,这样的“着”本身没有什么意义,只是起补足音节的作用,已不属于动态助词了。马来西亚华语的“着”用于介词之后与初期现代汉语中“着”的用法相同,是对初期现代汉语的继承。

4.5过

现代汉语中,“过”用于动词或形容词后,表示曾经发生某一动作,存在某一状态。马来华语与之大致相同。不同在于后者可以用在动宾结构或动补结构之后。例如:

(69)还是受伤过不敢再尝试另一段情感。

(70)不能说全未动心过。

(71)校服非常不整齐,微卷的酒红色短发,脸上化着烟熏妆,裙子被改短过,嘴里叼着烟……

例(69)中,“过”位于宾语“伤”之后。(70)中,“过”位于宾语“心”之后。例(71)中,“过”位于补语“短”之后。

刁晏斌(2007)认为,“过”与它所附着的动词分离,谓语动词宾语或补语后边是初期现代汉语中比较常见而又独特的用法。因此,我们认为马来西亚华语中“过”的变异是受初期现代汉语的影响。

4.6似的(地)

现代汉语的“似的(地)”用于名词、动词或由这些词组成的短语后,表示比喻或说明情况类似;马来西亚华语与之相同。不同之处在于词语搭配使用的频率。

马来西亚华语中,“似的(地)”共出现51例,与“好像”等搭配使用的有12例,单独使用的有39例;单独使用的情况占总情况的76.47%。

普通话中,“似的(地)”共出现212例,与“好像”等搭配使用的有170例,单独使用的有40例;单独使用的情况占总情况的18.87%。

因此,马来西亚华语中,“似的(地)”更加倾向于单独使用。

4.7也似的

马来西亚华语中存在“也似的”的形式,用法同“似的”。

例如:

(72)鲁布衣针也似的眼光四周迅速扫过了一趟。

(73)从此两人过神仙也似的生活……

(74)一条长蛇也似的影子疾吐而来……

例(72)~(74)中,“也似的”用于名词“针”“神仙”和“长蛇”的后面,构成的短语作这些名词的定语。

刁晏斌(2007)认为,“也似的”在古白话中经常看到,初期现代汉语书面语沿用下来,并且用例很多。可见,马来西亚华语的“也似的”是对初期现代汉语的继承。

4.8一样

现代汉语中,“一样”用于名词、动词及其短语后面,表示用一种情况比况另外一种情况;马来西亚华语与此大致相同。不同的是词语搭配使用的频率。

马来西亚华语中,“一样”共出现46例,与“好像、像”搭配使用的有39例,占总数的84.78%。

普通话中,“一样”共出现84例,与“像、好像”搭配使用的有47例,占总数的55.95%。

因此,马来西亚华语中,“一样”更加经常与“像、好像”连用而不是单独使用。

4.9一般

现代汉语中,“一般”用在名词、动词及其短语后,表示比喻或比况两种类似的情况;马来西亚华语与之大致相同。不同的是词语的搭配及搭配使用的频率。

马来西亚华语中,“一般”共出现177例,与比况动词连用的有116例,占总数的65.54%。其中,与“仿佛、如、如同、似”等连用的有55例,占与比况动词连用总数的47.41%。

普通话中,“一般”共出现13例,与比况助词“好像、像”连用的有3例,占总数的23.08%。未见与“仿佛、如同”等动词连用的情况。

可见,马来西亚华语的“一般”更加经常与书面语色彩浓的比况动词连用,普通话则相反。

“似的、一样、一般”同为比况助词,它们在马来西亚华语和普通话中的使用表现出互补性。从使用频率来看,马来西亚华语中“一般”的使用频率最高,“似的(地)”和“一样”的使用频率差不多,低于“一般”;普通话中,“似的(地)”的使用频率最高,其次是“一样”“一般”最低。从与动词搭配使用的频率来看,马来西亚华语与普通话之间差距最小的是“一样”“似的(地)”和“一般”的差异较大;前者在马来西亚华语中倾向与单独使用,后者在普通话中倾向于单独使用。

导致使用频率差异及其词语搭配使用频率的主要原因在于口语与书面语的区别以及同类词语间的相互竞争。马来西亚华语中,书面语色彩浓的词语的使用频率要高于普通话,因此,与“一般”搭配的词语多为书面语色彩浓的“仿佛、如同、如”。马来西亚华语选择了与富有书面语色彩的比况动词搭配的“一般”成为高频词,与其同功能的“似的(地)”和“一样”的词频相对就低下来;普通话选择了与书面语色彩不浓的比况动词搭配的“似的(地)”成为高频词,与其同功能的“一般、一样”的词频相对就低下来,这是词语间竞争的结果。

4.10等、等等、什么的

现代汉语中,“等”“等等”用于两个或两个以上并列的词语后,表示列举未尽;马来西亚华语与之大致相同。不同之处在于以下两点。

4.10.1列举项可以为一项

“等”“等等”前面的列举项可以只出现一项。例如:

(75)骏灏、敦坤、伦信等全班同学恢复正常了。

(76)看见蓝逸忽然过来帮忙,西麻等人自然感到十分惊讶。

(77)在蓝逸引开那军方女子的注意力后,他好长一段时间里都驾驶着这台机械人,去寻找将晶儿等人带走的家伙。

(75)中,“等”前的列举项有三项。

例(76)(77)中,“等”前的列举项只有一项。

检索数据显示,“等”共出现了40例,用于一项列举项之后的有29例,占总数的72.50%。可见,“等”前只有一项列举项的情况在马来西亚华语中较为普遍。

4.10.2使用频率

从使用次数来看,“等、等等”在马来西亚华语语料共出现42例,普通话中只出现27例,前者的使用频率更高。

“什么的”的情况则相反。“什么的”在马来西亚华语语料中出现8例,在普通话中则出现19例。

吕叔湘(1999)认为“等、等等”表示列举未尽时多用于书面,是书面语色彩浓的词语。而“什么的”等同于“等”,多用于口语。如前所述,马来西亚华语受“国语”的影响深远,保留了大量书面语色彩浓的词语,造成这些词语在两种语言中的使用频率出现差异。书面语色彩浓的词语在马来西亚华语中的使用频率高于普通话,口语色彩浓的词语则相反。

另外,马来西亚华语中,“等”共出现40例,“等等”只出现2例,二者词频相差悬殊。据我们目前的分析并没有发现规律,推测或许是使用习惯使然。

5.结论

使用频率和使用方法是马来西亚华语助词变异的两大表现。导致变异的原因主要包括受大陆“国语”的影响,受英语的影响,受方言的影响以及口语与书面语的区别等等。其中,受大陆“国语”影响的变异有7例,受英语影响的变异有2例,受方言影响的变异有1例,由口语与书面语的区别而导致的变异有2例。从以上原因所占的比重来看,受大陆“国语”影响是导致变异产生的最主要原因。随着“国语”时代的日渐远去,“国语”时期语言特点的影响会逐渐减弱,而普通话在世界范围内影响力的增强也是一个不争的事实。在这一正一反两种不同方向作用力的影响下,马来西亚华语的助词从大趋势上看将逐渐向普通话靠拢。然而,郭熙(2005)的研究认为由于经济、多语言多文化的环境、人口因素以及居住方式改变等因素,华语作为马来西亚华人母语将走向弱势,华语将逐渐被当做第二语言来学习。同时,英语的强影响力一直存在。受此影响,尤其是华语将作为第二语言来学习,马来西亚华语助词中受英语影响而产生的变异可能会保留下来,并且不排除新变异形式的产生。

[参考文献]

刁晏斌2007初期现代汉语语法研究[M].沈阳:辽海出版社:79.//Diao Yanbin 2007 Study of Early Modern Chinese Grammar[M].Shenyang:Liaohai Publishing House:79,89,92,94.

郭熙2004论“华语”[J].暨南大学华文学院学报(2).//Guo Xi 2004 On the research of Huayu[J].Journal of College of Chinese Language and Culture of Jinan University(TCSOL Studies)(2).

—— 2005马来西亚:多语言多文化背景下官方语言的推行与华语的拼争[J].暨南学报(3).//Guo Xi 2005 Official language promotion vs Chinese prospect:a case study of Malaysia[J].Journal of Ji⁃nan University(Philosophy and Social Sciences)(3).

刘月华,潘文娱,故韡2001实用现代汉语语法(增订本)[M].北京:商务印书馆:359.//Liu Yuehua,Pan Wenyu & Guwei 2001 Practical Modern Chi⁃nese Grammar(revised edition)[M].Beijing:The Commercial Press:359,357.

吕叔湘(主编)1999现代汉语八百词(增订本)[M].北京:商务印书馆:520.//Lü Shuxiang(ed.)1999 Eight Hundred Words of Modern Chinese Language(re⁃vised edition)[M].Beijing:The Commercial Press:520.

区淑仪2013马来西亚华语口语常用虚词用法研究[D].上海交通大学硕士学位论文.//Ou Shuyi 2013 A Study on Unique Functional Words of Collo⁃quial Mandarin[D].M.A.Thesis,Shanghai Jiao Tong University.

【责任编辑苏政】

Research on Grammatical Variation of Auxiliary Words in Malaysia Mandarin

Wang Caiyun

(School of International Exchange, Shandong Normal University,Jinan,Shandong 250014,China)

Key words:Malaysia Mandarin;auxiliary words;grammatical variation

Abstraction: This study focuses on grammatical variations of auxiliary words in Malaysia Mandarin by using corpus retrieval and comparative research.There are two grammatical variations: applied frequency and applied method.The reasons leading to the variations are the influence of early modern Chinese, the effect of English, the differences between the spoken and written Chinese, competition of words and the habits of expression.With the great influence of Mandarin Chinese, auxiliary words in Malaysia Mandarin show the tendency of convergence with Mandarin Chinese.

[中图分类号]H179

[文献标识码]A

[文章编号]1674-8174(2016)02-0078-10

[收稿日期]2015-07-10

[作者简介]王彩云(1981-),女,山东临朐人,山东师范大学国际交流学院讲师,研究方向为社会语言学,电子邮箱:wcy0526@126.com。

[基金项目]国家社科基金重大项目“全球华语语法研究”(11 & ZD128)//The Key Project of the National So⁃cial Sciences Program Fund:“Study of Global Chinese Grammar”(11 & ZD128)