幼儿园音乐欣赏教学流程探析

2016-07-21许丽萍

许丽萍

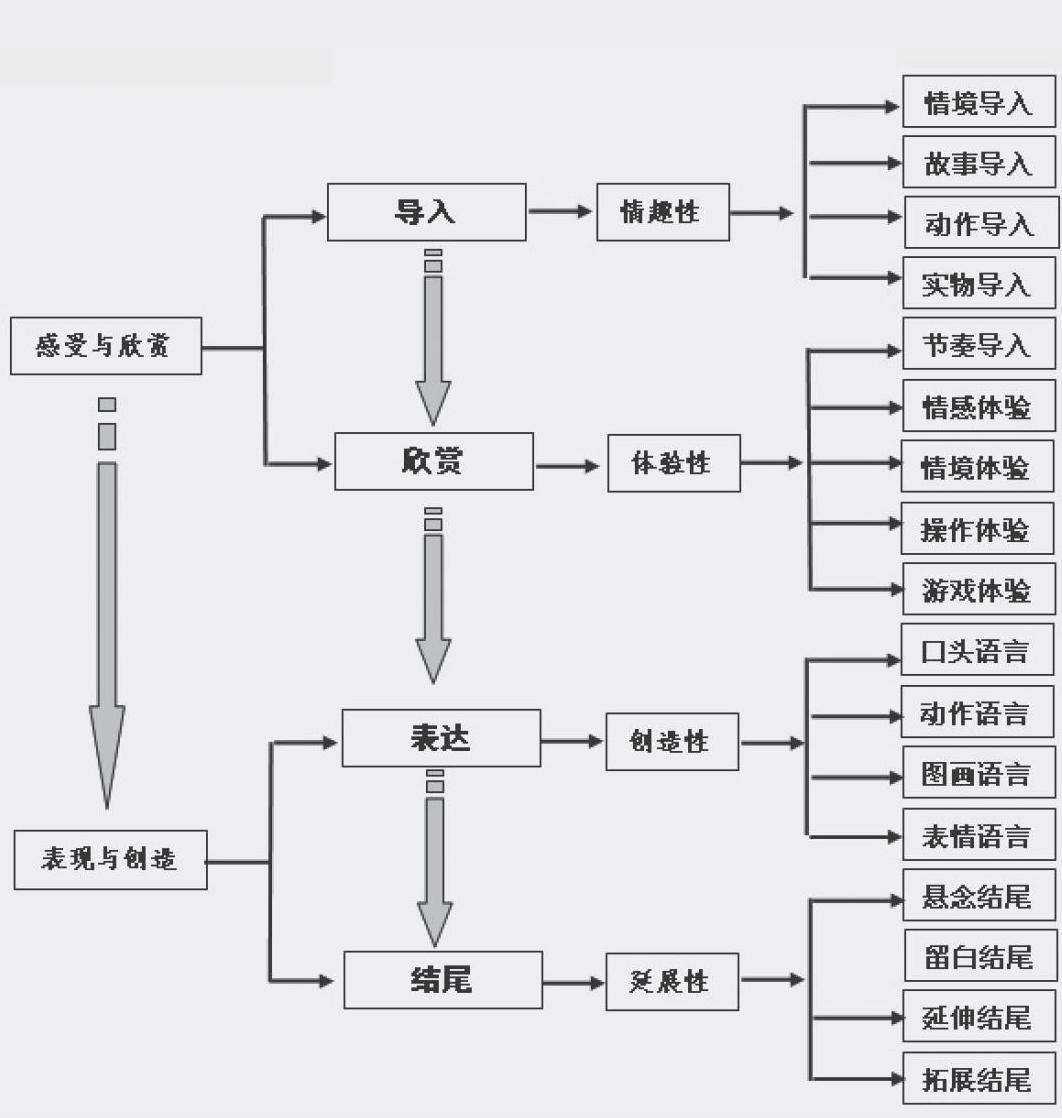

《3-6岁儿童学习与发展指南》(以下简称《指南》)指出:“艺术是人类感受美、表现美和创造美的重要形式,也是表达自己对周围世界的认识和情绪态度的特有方式。”《指南》艺术方面的目标就分为感受与欣赏、表现与创造两个部分,结合这样的要求,笔者尝试将“多通道参与”理论运用于幼儿园教学之中,探索了幼儿园民乐欣赏集体教学活动的一般流程,收到了较好的效果。

感受与欣赏

感受与欣赏是艺术活动的第一步,在民族音乐欣赏集体教学活动组织中,又分为导入策略和欣赏策略两个部分,做到导入要注重情趣性,欣赏要注重体验性,就能收到较好效果。

(一)多通道导入音乐要有情趣性

《幼儿园教育指导纲要(试行)》(以下简称《纲要》)指出:“幼儿艺术活动中教师的作用应主要在于激发幼儿感受美、表现美的情趣,丰富他们的审美经验……”有效导入是一个活动成功的开始,因此,在开展教学的过程中,教师要根据乐曲的特点灵活导入,以吸引幼儿参与活动的兴趣,主要方法有:

1.情境导入。如果乐曲富有情趣,生动活泼,教师可以根据歌词内容设计成一个有趣的情节导入,以激发幼儿学习的兴趣。如:在欣赏民族童谣《拔萝卜》中,老师先和部分幼儿一起来玩拔萝卜的情境,有老婆婆、老爷爷、小猫、小老鼠等,师幼模仿各种小动物走路,做着弯腰走路、扇耳朵、摇尾巴等动作,有趣的情境深深地吸引了幼儿,一个个积极地参与其中。

2.故事导入。如果乐曲中的歌词内容讲述的是一个比较完整的故事,那教师可以根据歌词内容设计成一个完整的故事,故事中需要有具体的故事情节和简单有效的对话,以帮助幼儿理解歌词。如:歌曲《小狗抬花轿》等歌曲都可以采用这种方法进行导入,生动的故事情节能有效地帮助幼儿理解乐曲内容。

3.动作导入。当乐曲歌词内容比较简单,且乐曲的内容又富有动作性,教师可以采用动作导入的方法,带领幼儿在音乐声中进行动作,感受学习乐曲。如:在民族童谣《猜黄豆》的活动中,教师先和个别幼儿玩一玩“猜黄豆”的游戏,一下就激发了幼儿参与活动的积极性。

4.实物导入。如果乐曲所表现的是日常生活中的事物,就可以直接呈现,进行乐曲的理解。如:在欣赏乐曲《凤阳花鼓》中,教师就可以先出示一个花鼓,引导幼儿观察它的外形特征、发声方式、作用等,这样通过观察和讲述,幼儿能很快地理解乐曲表现的内容。

(二)多通道欣赏音乐要有体验性

音乐学科具有不同于其他学科的特征,它本身的非语义性和不确定性使它具有特殊的学习方式——体验的方式,这是音乐改革创新的重要任务。

1.情感体验——“感动”。 《指南》指出:“每个幼儿心里都有一颗美的种子。要引导幼儿学会用心灵去感受和发现美。”每首音乐作品都是有情绪或感情的,有欢快、有舒缓、有紧张、有低沉,为了让幼儿对作品唤起情感共鸣,我们一般采用移情的方法来进行,以达到情感的提升——“感动”。如:在欣赏《金蛇狂舞》这首民族音乐的时候,我们一般帮幼儿回忆过年开心的事情,幼儿回忆起过年吃大餐、拿压岁钱、外出旅游、穿新衣服的情景,情绪自己就被调动起来了,自然就形成了热烈欢快的气氛。

2.情境体验——“心动”。 《纲要》中也指出:“在音乐教学中,应创设多种情景,提供各种形式,引导幼儿积极主动地投入到活动中去。”为了让幼儿有身临其境的感觉,有些活动我们会为幼儿布置一些现场的体验情境,以让幼儿活动更加投入专注。又如:在欣赏民乐《喜洋洋》时,我们为幼儿布置了过年的环境氛围,贴上春联、挂上鞭炮等,让幼儿在音乐的背景中提前进入这样的情境,幼儿一下就进入了喜洋洋的氛围,欣赏过程中自然更加积极投入了,因为幼儿早已“心动”得跃跃欲动了。

3.操作体验——“手动”。幼儿的活动离不开操作,在音乐活动中,也可以设计很多操作环节,可以将乐句与内容匹配,让幼儿更好地理解音乐内容。如:欣赏中国彝族音乐《七月火把节》,为了帮助幼儿理解音乐中的内容,教师绘制了多个卡片,让幼儿欣赏音乐后,尝试将卡片内容排序,幼儿经过操作图片感受到了音乐中讲述了转圈、打招呼、欢呼等情节,为后来的动作表演作好了铺垫。

4.游戏体验——“身动”。教师把民族音乐内容设计成一个游戏,这里的游戏,种类非常丰富,可以是民间游戏,也可以是手指游戏,更可以是体育游戏,幼儿在游戏过程中逐步熟悉旋律、风格、形象等。如:在欣赏民乐《百鸟朝凤》时,教师等幼儿欣赏完后和幼儿一起玩“孙悟空打妖怪”的游戏,在音乐声中围着圆圈随节奏念起儿歌:“唐僧骑马咚了个咚,后面跟着个孙悟空,孙悟空跑得快,后面跟着个猪八戒……”当念到音乐中间节奏高潮时,设计遇到了妖怪的情节,孙悟空就和妖怪玩起来追逐打斗的游戏,最后在音乐声中,妖怪被孙悟空打败倒地,音乐也戛然而止。游戏情节与音乐旋律的起伏吻合,幼儿在游戏中乐此不疲,在反复的倾听和游戏中对这首《百鸟朝凤》的音乐也变得越来越熟悉了。

表现与创造

《指南》指出:“幼儿艺术领域学习的关键在于充分创造条件和机会,丰富其想象力和创造力用自己的方式去表现和创造美。”表现与创造是艺术活动的第二步,在民族音乐欣赏集体教学活动的组织中,又分为表达策略和结束策略两个部分,表达要注重创造性、结束要注重延展性,就能收到较好的效果。

(一)多通道表达音乐要有创造性

瑞吉欧儿童中心的先驱马拉古兹指出:儿童有100种语言,这里面的“一百”并不是具体的数字“100”,而是一种“无限多”的表达方式,意思是儿童天生就有无限多种学习、探索、表达的方式,使他们的潜能得到最大限度的发挥。《纲要》指出:“提供自由表现的机会,鼓励幼儿用不同艺术形式大胆地表达自己的情感、理解和想象,尊重每个幼儿的想法和创造,肯定和接纳他们独特的审美感受和表现方式,分享他们创造的快乐。”在注重口头语言表达的同时,也注重音乐的非口头语言表达,即能让每个幼儿都能用适合自己的方式表达音乐。

1.用动作语言来展现音乐。幼儿时期是动作语言发展的高峰期,动作语言甚至优于口头语言的表达。(1)手指游戏。手指游戏操作起来简便易行,手指动作与音乐的结合能让幼儿更好地理解音乐,同时增强音乐的游戏性,深受幼儿的喜爱,特别适合于小班幼儿。如:在小班音乐《公鸡头》欣赏活动中,教师让幼儿跟着音乐边演唱歌曲,边做“公鸡头、母鸡头,公鸡母鸡吃黄豆。东一颗、西一颗,请你猜猜在哪头?”的动作,并将猜豆游戏结合其中,受到了幼儿的喜欢。(2)肢体动作。肢体动作包含了舞蹈、律动,都是以全身动作为基础的,如:我园民间音乐《喜洋洋》节奏欢快轻松、充满喜庆氛围。而饺子是一种历史悠久的民间美食,在节日时成为了中国饮食文化的重要组成部分。在欣赏这首曲子时,用幼儿提议的“包饺子”这一律动来进行,音乐分为ABA三段,第一段音乐表现擀饺皮,第二段音乐表现放饺馅、捏饺子,第三段音乐表现饺子沉到锅底,再慢慢浮上来,然后不停地翻滚,最后被冷水浇过后立即不动。幼儿通过玩这个律动游戏,不仅丰富了对包饺子民俗活动的经验,还体验到了节日的欢快,同时通过游戏动作,感受到了音乐热烈、欢快的情绪,通过动作变化感知音乐结构,提高了动作的协调性。根据音乐的旋律编排一些简单的律动,带领幼儿边律动边欣赏音乐。如:在欣赏乐曲《小看戏》时,它的旋律、结构等比较复杂,不易被幼儿理解,教师应引导幼儿用他们可以理解的入场、鼓掌、吆喝、谢幕等律动动作来了解音乐、感受音乐和表达音乐,从而帮助幼儿突破难点。(3)材料操作。幼儿的活动离不开操作,在音乐活动中,也可以设计很多操作环节,可以将乐句与内容匹配,让幼儿更好地理解音乐内容。如:学唱民族歌曲《对花歌》时,为了帮助幼儿理解音乐中的内容,教师绘制了多个卡片,让幼儿欣赏音乐后,通过回忆对图片进行匹配和排序,加深了对歌词的理解,记忆歌词就更加快了。

2.用图画语言来展现音乐。儿童的思维是以具体形象思维为主的,民族音乐欣赏活动中,我们注重让幼儿通过自己喜欢的图画语言的方式来表达对音乐的感受。(1)画图。图画是幼儿最喜欢的表达方式之一,跟着音乐画图是一个非常不错的做法,教师可以引导幼儿从画面内容和色彩等方面来绘画。如在欣赏欢快或忧伤音乐的时候,教师让幼儿自由想象,画出自己看到、想到的快乐或忧伤的事情。此时,幼儿打开思维,有的画出了自己切身的经历,有的则画出自己憧憬的快乐事情或潜意识里想到的害怕的事情,幼儿的思维在音乐声中自由徜徉,肆意想象,发展了幼儿的创造性思维,同时也让教师通过图画加强了对幼儿的了解。当然,音乐也可以加强幼儿画画时对色彩的运用,如欢快的音乐可以多用暖色、亮色来表现,而忧郁的音乐可以用冷色、深色来表现,增强了幼儿的用色技巧。(2)勾线。音乐不仅是声音的艺术,更是线条的艺术,不同节奏、不同风格的音乐完全可以用不同的线条来表现,也是幼儿表达对音乐的认识方式之一。用勾线条的方式来表现音乐,其实也有一定的规律,如节奏欢快的音乐可以用锯齿线、点状线来表现,而舒缓的音乐可以用波浪线、螺旋线来表现。其中,线条的形式、长短、高低、深浅、疏密、颜色等都能表达出音乐的变化。

3.用表情语言来展现音乐。都说音乐是有感情的,音乐历来都是传递感情的载体。表情涵盖的内容其实非常广泛,包括脸部表情、服饰表情等。(1)脸部表情。当幼儿融入音乐中,用音乐来进行各种表演时,表情是一个不容忽视的元素,但是在现在的音乐欣赏活动中,不是教师忽视了幼儿脸部表情语言的表达,就是幼儿的表情过于僵硬,很不自然。其实这需要教师进行引导,表情不是做出来的,而是发自内心的。首先,教师要教给幼儿做各种表情的技能。其次,用移情帮助幼儿表达情感,音乐表达的情感可能离幼儿的生活有些远,但是一定要让幼儿想象生活中的事例,如:在欣赏民族音乐《红绸舞》时,结合兔子和狼的音乐游戏,当做到狼要抓兔子时,教师要求幼儿做出害怕的动作,此时教师就可以引导幼儿:“你平时遇到过害怕的事情吗?”此时,利用移情幼儿就能更好地融入音乐,更好地表现音乐。(2)服饰表情。音乐是表演的艺术,表演时如果能加入一些服装、道具,幼儿表演的积极性和生动性就会大大提高,如:在表演民乐《丰收乐》中,要表现其中摘果子和割稻的情景,教师提供了自制的篮子和镰刀,幼儿表演起来就更加投入了。因此,民族音乐服饰也是幼儿感受美、欣赏美的一种渠道,也是一种必要的投入。当然,如果表演道具也能有中国文化的气息和特点,那就更好了。

(二) 多通道结束音乐要有延展性

民族音乐欣赏集体教学活动结束的时候,如何收尾也是一门艺术,除了要做到一般的“点睛”“回味”活动的效果外,如能达到“延伸拓展”的效果,则还能延长民族音乐的生命,激发幼儿无穷的兴趣。

1.悬念结尾。在民族音乐欣赏教学活动结束后时,还可以设置一些悬念,为二次欣赏留下悬念,吊起幼儿想要再次欣赏学习的胃口。如:欣赏完“老鼠嫁女”的民族音乐后,老师可以提问:“老鼠把女儿嫁出去了,可当新娘揭下头巾时,发现原来自己嫁的是只猫,接下来会发生什么事情呢?”二次欣赏时,教师可以把民族音乐中更复杂的部分给幼儿欣赏和想象。因为民族音乐一般比较冗长,教师在给幼儿进行欣赏时,一般都是剪辑过的,第一教时一般旋律、音乐结构比较简单,第二教时则可以将更长的音乐给幼儿欣赏,提供留白,正好可以为二次欣赏埋下兴趣的种子。

2.留白结尾。在民族音乐欣赏教学活动结束时,有时制造一点留白的话题,对于继续萌发幼儿对民族音乐的兴趣颇为有利,也可以激发幼儿再次欣赏的兴趣。如:欣赏完《采茶舞曲》时,幼儿随音乐了解和创编了不同采茶的动作后,音乐欣赏基本结束,此时,教师可以提问:“采茶采好了,还可以做什么呢?”当幼儿回答后,教师可以继续说:“下次我们还可以把接下来的事情编进音乐里。”为音乐欣赏的第二教时埋下了伏笔。

3.延伸结尾。在民族音乐欣赏教学活动结束时,可以让音乐在区角活动、环节过渡活动、家园活动中得到延伸,以让音乐生命得到延长甚至重生。如:可以把幼儿在课堂上表演用的道具服饰等投放在表演区,供幼儿继续欣赏表演音乐;也可以将幼儿新欣赏的音乐设置成环节转换音乐,如起床音乐、排队音乐等;更可以将音乐放在班级网页上,供家长下载后让幼儿回家继续表演给家长看……延伸结尾巩固了幼儿对音乐的认知、延续了对音乐的创意。

4.拓展结尾。在民族音乐欣赏教学活动结束时,可以将民族音乐延伸到其他领域中去,体现学科的整合性,也符合幼儿学习的整体性特点。如:“喜洋洋”的音乐欣赏活动结束后,在生活区活动中,幼儿可以在音乐声中进行“包饺子”的生活技能练习。

总之,教师在民族音乐欣赏二部曲中,在感受和欣赏时要做到:多通道导入音乐要有情趣性、多通道欣赏音乐要有体验性;在表现和创造时要做到:多通道表达音乐要有创造性,多通道结束音乐要有延展性,就能大大提高幼儿园民族音乐欣赏的教学效果。

(作者单位:江苏省张家港市教育局教学研究室)