高职大学生对武汉文化的认知及关注倾向研究

2016-07-21汤传文

汤传文

(湖北广播电视大学,湖北武汉 430074)

高职大学生对武汉文化的认知及关注倾向研究

汤传文

(湖北广播电视大学,湖北武汉430074)

摘要研究采用调查问卷的方式,以500名在武汉就读的高职大学生为调查对象,就其对武汉文化的认知水平以及关注倾向进行了数据采集。就采集的数据结果而言,高职大学生对武汉的文化认知水平较低,且无论是从生源属地来看,还是从专业分类来看,个体差别并不明显。对于武汉文化的关注倾向,因为高职生具有的自身学习特点、性格、价值观等因素,以及现代快餐消费文化的流行,明显倾向于具有娱乐和欣赏价值的文化领域。

关键词高职大学生;武汉文化认知;关注倾向

武汉作为华中重镇,中部唯一的副省级城市,具有较大的区域影响力,“孙中山先生早在1897年已有将武汉作为未来新中国首都所在地之首选。”[1]同时武汉也是中国高校最为集中的城市之一,成为中国在校大学生人数最多的城市。利用武汉市作为历史文化名城所拥有的厚重的历史文化资源开展思想政治理论课教育,对推动思政课教育贴近现实有积极的帮助,而且“也可以通过城市文化教育,使得大学生的城市理念得以更新,人格得以健全,人性得以丰富,文明素养得到发展。”[2]

本次调查围绕高职大学生对武汉文化认知这一主题,着重于分析三个问题: (1)分析高职大学生对武汉文化的了解程度;(2)分析大学生对武汉文化的了解程度是否因专业类别和生源地的不同而有差异;(3)分析大学生对武汉文化的关注倾向。

1调查过程

1.1设计调查问卷

本次调查所采用的问卷,是课题组专门设计编制的多维度、多层次进行数据收集的问卷。课题组成员就题目的排列顺序及每道题目的内容表达,题目的难度等进行了反复讨论,形成统一意见,并获得相关如《中国传统文化》、《人文与社会》等课程教师的支持和协助,然后才最终定版,进行印制并进行数据收集。问卷总共设计了18道题目,其中选择题15题,开放性试题3题,涉及内容涵盖了武汉文化中的城市历史、革命文化、宗教文化、民俗文化等几个方面,考虑到高职大学生人文知识基础方面的不足,题目主要以常识性题目为主。

1.2选取调查对象

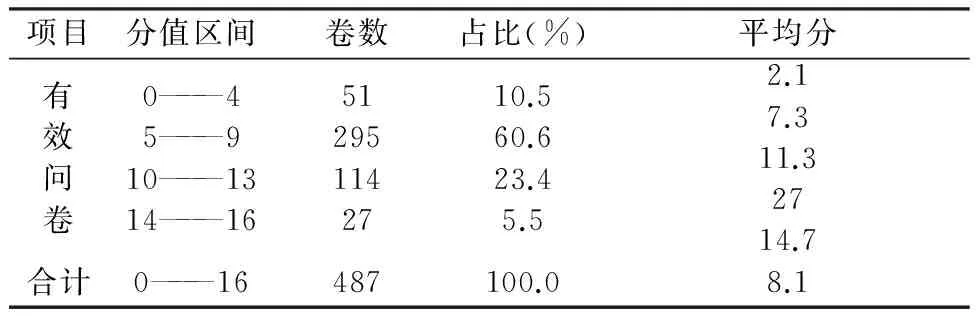

考虑到调查对象相对于武汉高职大学生的代表性,遵循将民办与公办、文科与理科相平衡的原则,我们选取了武汉软件工程职业学院、长江职业学院、湖北科技职业学院、武汉航海职业技术学院等4所学校,专业涉及市场营销、财经会计、航海船舶、软件信息、机械制造等专业,共计发放问卷500份,收回487份,废卷13份,有效率为95.4%。问卷基本数据见表1。

表1 调查问卷统计基本数据

1.3数据统计分析

本问卷除去信息统计以及延伸性的问题以外,涉及分值统计的题目共计10题,其中单选题7题,填空题3题,肯定性回答1分,否定性回答0分,填空题正确填出一项得1分,每题不超过3分,得分越多反映对武汉文化的认知程度就越高。课题组按照统一的标准,对485份问卷进行阅卷评分,并将数据输入电脑,利用相关的统计软件进行简单的描述统计,再以此数据为基础在进行结果分析。

2调查结果

2.1高职大学生对武汉文化的整体认知程度

高职大学生对武汉文化的整体认知程度分析见分值分布数据表2,本问卷满分16分,最低分0分,因此,1分的分值之差所反映的认知差距较小,为了便于统计,将分值分布分成了4个区间,分别是不了解0-4分;较少了解5-9分;一般了解10-13分;较多了解14-16分。通过数据统计分析,高职大学生对武汉文化的了解程度较低,平均分只有8.1,尚未达到总分的一半,近7成的大学生表示对武汉文化的了解较少,不足1成的同学表示自己能够比较多的了解武汉文化,而在分值反映中则只占到约半成,另有2成的同学则认为自身对武汉的文化了解一般。基本上对武汉文化的认知,在饮食、地理、近现代历史文化方面的了解度较高,而对于武汉文化渊源、民俗艺术、城市发展等方面的文化则不太了解,见表2。

表2 分值分布数据

2.2专业分类、本地生源等因素的影响

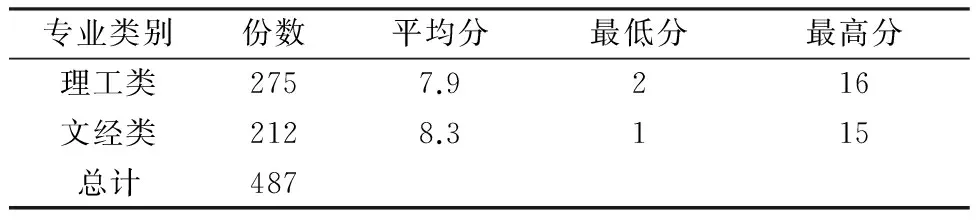

将受调查学生按专业分为理工类和文经类,对他们的测试数据进行专业分类数据对比见表3。487名受试者中,理工类学生275人,文经类学生212人;就平均得分而言,前者平均分7.9 ,后者为8.3,两者差距不大;说明高职院校大学生,专业分类对他们在武汉文化的认知方面并不存在明显的影响,见表3。

表3 专业分类数据对比

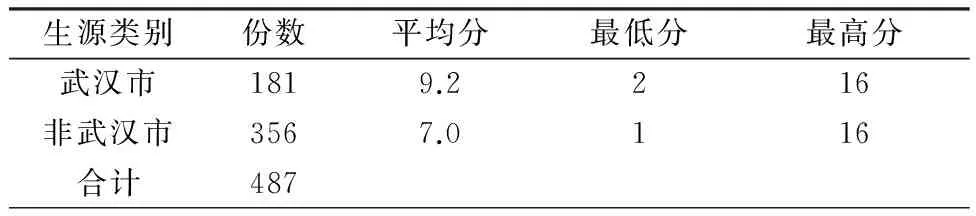

由于武汉教育资源在湖北省最为丰富,吸纳了大量湖北省的生源,所以在此次受调查学生中,武汉市外生源有356人,武汉市生源相对较少,仅有131人,因此,为弥补两者受调查样本数量的差距,另外又针对武汉市生源做了50份问卷,共计武汉市生源181人,生源地数据对比见表4。武汉市内生源平均分为9.2,非武汉市生源平均分只有7,可见相对于专业因素,生源地因素对高职大学生在武汉文化上的认知程度有一定的影响,见表4。

表4 生源地数据对比分析

2.3高职大学生对武汉文化的关注倾向

为调查高职大学生对武汉文化的关注倾向,以便针对性的研究将武汉文化资源融入思政课课堂教育的方法途径,我们在问卷中设置了大学生对于武汉文化关注倾向的题目,并给出了四个备选项,四个选项涉及四个方面,分别是形态文化、经济文化、社会文化、精神文化:形态文化指武汉市地理、生态、城市布局、标志性建筑、历史文化遗产等;经济文化指武汉市的经济实力、经济布局、产业结构、资源优势等;社会文化指武汉市人口、民族状况,地方语言、生活习惯等;精神文化是指武汉的宗教、文艺、节日习俗、名人典故、市民性格、城市精神等。487份有效问卷所选选项中,精神文化被选次数最高,达到了381次,其次是形态文化方面被选260次,经济文化被选次数最少为167次,社会文化为234次。可见高职大学生关注的文化兴趣偏向于具有欣赏和娱乐价值的文化领域,而对于经济、社会等偏向于知识性的文化领域关注度则较低。

3调查结论与思考

3.1高职大学生对武汉文化的认知程度偏低,彼此之间个体差异也并不明显

问卷上的题目围绕武汉城市内涵、文化典故、历史名人、饮食特色、民间艺术、地方曲艺和宗教常识等领域设计,基本也都是关于武汉文化的一些常识性问题。平均分8.1分,没有满分问卷,显示被调查大学生对武汉文化不够熟悉和了解。原因主要包括:一是大学生对中国传统文化缺乏认知和兴趣的大环境下,武汉文化作为其中的一部分,自然也在当前社会潮流所谓“现代化”和“西方化”的过程中,缺乏吸引力;二是现代信息传播技术的发展,大学生多元化的文化资源获取渠道较多,武汉市对自身文化的宣传没有能够占领流行的舆论宣传渠道;三是高职院校的教育,偏向于应用,对人文素质教育重视不足,即使有相关的人文课程,也很少涉及武汉文化的教育与传播。四是大学前的教育偏于考试解题,对学生人文知识领域的教育较少。

2015年武汉市政府提出建设“文化五城”,打造文化强市,即读书之城、博物馆之城、艺术之城、设计创意之城和大学之城。武汉市各级文化机构、高校应该积极的创造更多机会,让高职大学生加强武汉文化的体验和观察,多形式、多渠道让他们亲近武汉,认识武汉。例如武汉市提出的“大力推进文化惠民,实施实地观看各类演出观众突破1000万人次、服务读者突破1000万人次、1000万人次走进博物馆等三个千万人次工程。”[3]同时也要加大武汉文化在移动终端的宣传力度,最根本的还是武汉市经济的发展壮大,武汉文化才能够越来越有吸引力,得到更多大学生的主动认识和了解。

3.2专业类别、生源地因素对高职大学生武汉文化认知程度的影响

武汉市作为湖北省省会,是湖北省的政治、经济、交通、文化中心,在所有湖北省城市中无疑是影响力最大的城市,成为湖北省人员集中流入的地区,各地方学生都会因为武汉市在湖北省的影响力而对其文化有一些了解和接触。通常而言,文经类专业的学生人文知识涉猎的领域应该要比理工科学生大,因此他们在人文知识方面的认知也应该比理工类学生要强。而本次问卷调查得出的数据显示,专业类别并没有造成学生对武汉文化认知程度上有明显的差距,就数值差距而言几乎可以忽略不计,也就是说,学生原来的学业成绩或知识结构对其地方文化认知程度影响很小。高职大学生在整个高等教育招生体系里,学业成绩就不太理想,无论文科还是理科,原来的学习基础就较为薄弱,且个体间的差距不是很大,是造成这一现象一个原因。

调查中非武汉市生源的平均分低于武汉市生源的平均分约2分,有一定的差距,说明生源类别这一因素对高职大学生的武汉文化认知程度具有影响。就问卷的回答情况来分析,相对而言,武汉市生源的大学生对武汉的饮食、名人典故、文化遗迹、城市内涵等问题的回答肯定率较高,这与其长期受生长环境影响和熏陶有着必然的联系,对贴近生活的文化内容如饮食文化、名人典故都比较熟悉,大学前教学阶段随家长和同学前往武汉典型的文化遗迹概率更高,耳濡目眩对诸如武汉精神、武汉别称、武汉市耻日等问题都比较清楚。而非武汉市生源,虽然已经在武汉生活了一段时间,对武汉文化也能够逐渐的了解起来,但与武汉市生源的分值差距说明,这种了解缓慢而效率不高,问卷的回答体现了这一问题,名人典故方面例如伯牙鼓琴、李白放歌、屈子行吟、大禹治水等这些武汉文化中最知名的典故,很多同学只知其名,不知其意,对于武汉之根、北伐战争、武汉大抗战等方面知之甚少;而武汉的近现代文化建筑遗迹,大部分同学表示只去过武汉大学、红楼、黄鹤楼、湖北省博物馆、武汉长江大桥等影响力大的地方,其他能够很好体现武汉文化特色的昙华林、江汉关博物馆、晴川阁、归元寺等地方则去的较少。

整体而言,武汉市生源因为成长环境的影响,对于贴近生活的武汉文化元素比较了解,略高于外省学生,但是和市外生源一样,对于武汉这一座近现代历史文化名城在文学艺术、革命传统、历史渊源等方面缺乏了解。

3.3高职大学生对武汉文化的关注倾向

调查的结果显示,高职大学生对武汉文化的认知程度较低,但是也具有比较明显的偏好,对诸如历史文化遗产、宗教、名人典故、标志性建筑、节日习俗等方面兴趣较高,而对于经济发展、经济资源、人口、民族、语言等方面兴趣较低。由此可见,高职大学生偏好于在生活和学习中可以直接接触、观看、体会的具有一定娱乐和欣赏性的文化要素,而对于无法直观认知的偏于知识性的文化要素则缺乏认知兴趣。

受调查的高职大学生,称为95后的一代大学生,这个时代的高职大学生有他们的特点:思想活跃,乐于接受新的事物,但是对传统的存在关注度不高;表面自信,比较张扬,内心实质上由于过往的学习经历,却比较自卑,自尊心敏感;学习主动性较差,也缺乏好的学习方法,对课堂学习有一定的排斥性,更加热衷于实证;个性独立,敢于竞争,但是容易以自我为中心,不善于团队合作。这些特点,造成了高职大学生一般不善于主动的进行关于武汉文化的接触和认知,也难于在课堂中静下心来通过课堂听课来学习和了解,对武汉文化也更容易产生选择性。喜欢到处游历和网络娱乐,在这种途径中能够接触到的武汉文化,自然是可以直接接触,进行观看了解的,例如武汉具有承载文化功能的一些历史建筑,旅游景点、纪念博物馆等,此外,对学生而言具有一定神秘色彩的宗教文化和具有趣味性的地方节日习俗等也具有吸引力。

4结语

就读于武汉的高职大学生,大多来自湖北省内,由于武汉在湖北省的经济地位等,会吸引大量毕业生留在武汉工作。从高职大学生这一实际的意愿出发,武汉文化对他们还是有一定的吸引力,这也就成为开展思想政治理论课教学改革可以积极利用的有利条件。从此次调查结果来看,由于诸多原因,高职大学生对武汉文化的整体认知程度偏低,意味着挖掘武汉文化进行思想政治理论课教育的空间还很大,需要进一步拓展教学渠道、研究教学方法,最终达到提高学生以思想政治素养为核心的人文素养、推进思想政治理论课的不断革新、服务于武汉地方经济发展等三个层面的效果。

参考文献

1章开沅. 精品意识与文化[J]. 武汉:华中师范大学学报(人文社会科学版), 2004(3):43

2高春花, 孙希磊. 论大学生城市文化教育[J]. 思想教育研究,2010(10)10:62

(责任编辑:谭银元)

The Cognition and Perception of Higher Vocational College Students on Wuhan culture

TANG Chuan-wen

(Hubei Radio and TV University, Wuhan 430070, China)

Abstract:Through a questionnaire survey, this essay studies the cognition and perception of 500 higher vocational college students on Wuhan culture, and has some relevant data collected. The survey results show that higher vocational college students tend to be in a lower level of cultural awareness and the individual difference is not obvious regardless of the student source or their majors. The study results also suggest that the higher vocational college students in Wuhan are showing a preference for the culture with entertainment and appreciation value, due to the influence of the modern fast food consumption culture.

Key words:vocational college students;wuhan cultural awareness; a tendency concern

基金项目:湖北省职教学会2015年度科学研究课题《武汉优秀文化资源融入高职思政课教学的路径研究》(ZJGB201556)阶段性研究成果。

收稿日期:2016-04-01

作者简介:汤传文,男,讲师,硕士研究生,研究方向:马克思主义理论与思想政治教育。

中图分类号C913

文献标志码A

文章编号1671-8100(2016)02-0106-04