《世说新语》对桓温的塑造

2016-07-19贾骄阳

贾骄阳

( 中国社会科学院 研究生院,北京 102488 )

《世说新语》对桓温的塑造

贾骄阳

( 中国社会科学院 研究生院,北京 102488 )

摘 要:《世说新语》对于人物之塑造历来为人称道,由于其独特的文体与编撰目的,比之正史有时反而更能塑造出鲜活丰富的人物形象。甚至由于编者本身的爱恶喜好,《世说新语》与史书中的同一人物却有着别样的风貌与气度,这种状况在桓温身上表现得非常明显。通观全书,《世说新语》对桓温的风度豪情倍加欣赏,对其尴尬境遇给予理解,对其落寞下场难掩叹息。总之,在《世说新语》中,桓温有趣有胆,也有人情味。而且,《世说新语》对桓温的相关条目,前后互证,极有层次,字里行间,多隐笔遗韵,个中情致,颇值得人玩味。同时,从后世对相关材料的各种互文性表现可以看出,《世说新语》所塑造的桓温形象的影响极为深远。

关键词:《世说新语》; 互文性; 桓温; 形象; 影响

一、《世说新语》对于桓温形象的塑造

从诸多资料来看,历代史家虽然也认可桓温的雄才大略,但向来视其为权臣贼子,正所谓:“以雄武专朝,窥觎非望”[4]2568。王夫之在《读通鉴论》第十五卷中将桓温与董卓、司马懿等人相提并论,认为“篡”才是其目的,卷十三中又称“桓温北伐,志存乎篡也”,卷十四中又有:“桓温老病奄奄,且暮且死之日而谋篡不已”[5]429,鄙视痛恨之意喷薄难掩,这其实代表了史家对桓温的普遍态度。但《世说》却用精心择选的材料与细腻的笔触展现了这位枭雄不一样的面孔。关于《世说》对桓温的形象的描写,已有多人予以归纳。具体可参见滕腾《试论〈世说新语〉中的桓温形象》(《牡丹江师范学院学报》2013年第2期)、欧阳又梅《〈世说新语〉中王敦形象及成因》(《广西职业技术学院学报》2013年第6期)及山东师范大学2014年韩文娟的硕士论文《桓温研究——以与文人的交游及其创作为中心》。总体来说,《世说》着重于描写桓温的爽迈风神,潇洒豪放,慧眼识人,卓绝才干。对于桓温谋逆之心虽有涉及,然而写得云淡风轻,笔法极为克制,这与正史相形,区别巨大。《晋书》将桓温与王敦列于同篇,其贬斥之意极为明显,但《世说》之中对于王敦与桓温的塑造有云壤之别,其对王敦尚有多处描写其冷漠残忍、狂傲自大,虽然笔触温和,表达隐晦,然而贬斥之意,依然溢于言表。但对桓温,从《世说》所择取的材料来看,几无此意。例如,王敦见美人被杀而无动于衷,桓温却因猿猴之死而大发雷霆,这种对于生命的不同态度便形成了鲜明的对比。众所周知,《世说》多取材于《郭子》《语林》,但通过对比各书中对于桓温的描述,可以看出《世说》之取材有着非常明确的立场。例如,《语林》140条言:“桓宣武与殷刘谈,不如甚;唤左右取黄皮裤褶,上马持槊数回,或向刘,或拟殷,意气始得雄王。”[6]102这种不加约束的枭雄姿态既缺乏风采,也没有记言价值,实际上对桓温是一种丑化。又有《语林》139条记有刘琨老婢对于桓温相貌不如刘氏的评价,桓温因此还“弛冠解带,不觉惛然而睡,不怡者数日”[6]103,可谓完全是极具趣味的小说家言。但《世说》却不予择取,而《晋书》却将之收录,这鲜明地体现出两书的不同之处[7]10。

除了对材料的选择别具匠心之外,《世说》还通过细节的删削塑造出了与正史不一样的桓温形象。例如《晋书》记载:

(温)或卧对亲僚曰:“为尔寂寂,将为文景所笑。”众莫敢对。既而抚枕起曰:“既不能流芳后世,不足复遗臭万载邪!”

此事同见于《世说新语·尤悔》:“桓公卧语曰:‘作此寂寂,将为文景所笑!’既而屈起坐曰:‘既不能流芳后世,亦不足复遗臭万载邪?’”两篇记载大体类似,然而个中情致迥然有别。首先,《世说》是以“桓公”名之,绝无贬斥不敬之意。其次,《晋书》所写的场景中,桓温是对手下众亲僚发言,并且是“卧对”。闻此大逆之言,“众莫敢对”四字便可见众人惴惴不安,静若寒蝉之状——此处的桓温可谓浑身发散着一股强势与嚣张。但《世说》之中将旁人的存在完全隐去,“作此寂寂”更像是带着落寞的自言自语,有一种别无选择的无奈在其中。因而《世说》中的“遗臭万载”之叹与《晋书》虽字面上并无不同,但意蕴与气氛已经大变。若按《晋书》所记,此事当不会置于“尤悔”篇中。正是通过对材料的精心择选与加工,《世说》写出了桓温的温情与落寞的一面,这很大程度上改变了桓温之于后世的形象。除此之外,《世说》还突出了桓温早年间遭遇的许多坎坷,这主要发生于清谈场上。田余庆先生在《桓温的先世与桓温北伐的问题》一文之中根据《世说新语》的相关记载,对桓温与清谈之渊源做了十分精妙的论断[8]166,如下:

(一)桓温参与清谈,当为“求附庸风雅”。

(二)桓温玄学并无根底,不被士流称许,甚至常常为人轻视。

(三)桓温不仅玄学素养低下,人物品格更是恶劣。

田先生之论可谓如老吏断案,丝丝入理,惜未能将其进一步深入探讨。《世说新语》有关桓温之于清谈的记载是大有进一步研究之价值的。从桓温在清谈场上的遭遇,可以看出桓氏一族的地位与桓温面对的艰难困境。诸如《言语》64条,刘惔与桓温同听《礼记》而对其所发评语大不以为然;《文学》29条,简文帝对桓温亲自组织的清谈活动非常不屑,田先生于文中已经交代得很清楚。除此之外,又有《文学》22条,桓温参与王导、殷浩等人的集体清谈,自道:“时复造心”[3]409,学者多以此判断桓温在清谈有一定的造诣。但此事也说明整整一夜,桓温未道一语,“造心”与否,实为未知。结合以上,桓温在《世说》这本清谈集中可谓是独树一帜。《世说》如此花费笔墨在桓温这样一个清谈场上的“绿叶”身上,加之桓温本身的特质,《世说》关乎桓温与清谈的记载,可谓是言微旨远。如《品藻》37条:

根据以上提出的方法,在确定每种分类算法的最优参数之后,使用划分好的两种训练集-测试集对每种算法分类准确性进行测试,准确性结果如表3所示。

桓大司马下都,问真长曰:“闻会稽王语奇进,尔邪?”刘曰:“极进,然故是第二流中人耳!”桓曰:“第一流复是谁?”刘曰:“正是我辈耳!”[3]1032

此处对刘惔之言的解释尚有歧义,分歧在于“我辈”之称包不包括桓温在内。如果不包括,则是刘惔傲然自称,彼时桓温正有弄权之嫌疑,在此之前,刘惔极力反对桓温出镇荆州,所以可视为刘惔对其的打压之言;如果包括,恐怕也不是什么煮酒论英雄的夸赞之言,按之前刘惔对于桓温所言的不屑之论,“我辈”则是对其的揶揄。所以不论是哪种解释,都表达出刘惔在清谈之上对于桓温的轻视之意,绝非一些人认为的是对于桓温的认可。并且,根据《世说》所载,桓温对于清谈的态度随着其政治地位的改变是发生了变化的,从中也可以看出一丝桓温的心路历程。如上文所论的《文学》22条中王导、殷浩等人的著名清谈活动,据唐翼明先生所考,最可能发生在公元337年一月到六月之间。是时,王导63岁,其他参与者则皆为30岁以上,最小的便是生于312年的桓温,26岁[9]253。相关的数条记载过于简洁,无法考察其准确时间,但按其叙述之语境与常识推断,当皆为其年轻时所为。随着桓温势力的逐渐膨胀,其与清谈的关系日渐疏离,既没有时间从事清谈,也再无需借此寻求承认,其态度出现明显的转变。《排调》24条中,刘惔以“老贼”相称而问,桓温答曰:“我若不为此,卿辈亦哪得谈?”[3]1551直到《轻诋》11条中,桓温登楼远眺中原,慷慨长叹:“遂使神州陆沉,百年丘墟,王夷甫诸人不得不任其责!”又以烹牛以况袁宏,引得满座失色,此时他的所言所行与其年轻时深入清谈场,倾心凝听的姿态,可谓云壤之别。从事清谈之人,前后差别之大的,恐怕也只有桓温一人。可见桓温对于清谈的态度,与其政治生涯之起伏息息相关。对于清谈,桓温的确并不擅长也并不喜爱,更多的将其当做一种实用性的社交手段。可以亲近时贤,晋身名士,这实为年轻的桓温最迫切的愿望。按当时之世风,参与清谈则是其不二法门,也是其年轻时期不得不为之的社交任务。

从《世说》对桓温在清谈场上所遇坎坷的描写可见桓氏在东晋门阀所遇之窘境,桓温所处之时,也正是桓氏一族家族复兴的转折点——正由乱臣之后逆袭作忠良之家。承继父志,光耀门楣是桓温一生不变的志向。察其终生行迹,前后有所不一,然而其志可谓始终未移。相比《世说》中关于桓温的其他描绘,这一点更加体现其精神内核。可见,《世说》别具慧眼,笔调独特,通过对材料特别的择选与处理,描写了与桓温权臣枭雄形象有巨大反差性的诸多轶事,特别是其早年在清谈场上的失落遭遇,从而塑造出一个生气凌然,百感皆具的桓温形象。

二、材料与反差:《世说新语》对桓温塑造的余响

《世说》之中佳句数不胜数,轶事精彩纷呈,为后世提供无数典故。关乎桓温的典故被引用最多的是两条:“龙山落帽”与“抚柳长叹”,前者已经成为描写重阳盛会与人物潇洒风范的常规性典故,后者更是用以感叹时光易逝的黄金之句。仅仅是现存的北宋词中便有20位词人47次引用了“龙山落帽”[10]4。但这只能证明《世说新语》具有极大的影响力,并不能表明文人对于“桓温”形象的接受。例如柳永在《玉蝴蝶·重阳》之中写道:“西风吹帽,东篱携酒,共结欢游”[11]41,此处“落帽”与“东篱”都已经完全被意象化,与桓温本人并无太大联系,但由此可以确定,《世说》对于桓温的记载与塑造的确为中国文学史添加了一批光彩夺目的材料。

后人对于《世说》关于桓温之材料的运用并非只局限于单纯地引用典故,有时还会在运用之中,又经过特别的锻造,使得其韵味大变,完全服务于自己的作品。颜之推《冤魂志》中《殷涓》篇云:“晋大司马桓温功业殊盛,负其才力,久怀篡逆……诏特赦晞父子,乃徙新安。殷涓父浩,先为温所废。涓颇有气尚,遂不诣温,而与晞游,温乃疑之……所以并致极法。简文寻崩,而皇太子立,遗诏委政于温,依诸葛亮、王导旧事,温大怨望,以为失权,僭逼愈甚。后谒简文高平陵,方欲伏,见帝在坟前,举衣语温云:‘家国不造,委任失所。’温答:‘臣不敢,臣不敢!’既登车,为左右说之。又问殷涓形状,答以肥短,温云:‘向亦见在帝侧。’十余日便病,因此忧懑而死。”[12]43《晋书》之中所记与此处几无二致,只是引用相关材料之时只记桓温“频言‘臣不敢’”,而未知简文帝魂魄究竟所言何事。按罗国威先生所言,“举衣语温云”当作“举体莫衣,语温云”,是说简文帝立于陵前,无所凭依。然而按此解以及简文帝所言,桓温是不该回答“臣不敢”的。其实此处颜之推的创作与《世说》有着密切的关系。《世说·黜免》云:“桓玄武即废太宰父子……又重表,辞转苦切。简文更答曰:‘若晋室灵长,明公便宜奉行此诏;如大运去矣,请避贤路。’桓公读诏,手战流汗……”可见桓温虽然权倾朝野,占据强势,但对于简文帝多有忌惮,《世说》之中类似的记载不只一处。简文帝驾崩之时,是在谢安、王坦之的苦劝之下,才最后守住底线,下诏要求桓温按诸葛亮、王导之故事辅佐新君,这一举措拿掉了桓温篡位的尚方宝剑,极为重要。《冤魂录》此处所载,当为在正史之基础上,对《世说》中这两件事的“后续”,是一种带有仿写性质的创作,所以与《晋书》《世说》都有着极为密切的互文性关系。其意当为,简文帝的魂魄手中举着皇帝所穿的衣服,对桓温说,家国不幸,委任不宜,与《世说》中“大运去矣,请避贤路”当为类似之意思。因此,桓温才回答“臣不敢”,这虽然与《世说》之中“手战流汗”、“宣武矜愧,不得一言”[3]1670有所类似,但其情绪还是更加贴近《晋书》之中的“惊惧,不得一言而出”。因此,此处《冤魂录》只是暗用了《世说》中桓温的相关记载,其视角观点依然是偏于正史的。当然,从此处也可以看出,自六朝时期开始,桓温的形象在文学与史学上已经出现了反差,史书之中突出了他雄才大略然而野心膨胀,狂妄嚣张的枭雄一面,意在论断历史,警醒后世;《世说》则着眼于其细腻的情感,豪放的气质,卓绝的魅力,识人的能力;前者让人有俯瞰之视角,后者使人如与其人亲身交往,这种形象的反差完全源自于《世说》的巨大影响。例如,宋晁补之的《忆秦娥·和留守赵无愧送别》云:“高堂照碧临烟水。清秋至,东山时伴,谢公携妓。黄菊虽残堪泛蚁,乍寒犹有重阳味。应相记,坐中少个,孟嘉狂醉。”[11]566词中叙述重阳佳节,依然少不了运用菊花与龙山佳会的典故。但值得注意的是,上阕中将赵无愧比作谢安,赞其风神俊朗,超然世外;下阕中以“孟嘉”自比,而将对方比作桓温,用以形容二人主客和睦,亲密无间;可见《世说》之中桓温豁达爱才的形象确实影响巨大,将其篡权枭雄的一面冲淡不少,否则晁补之断不会以一个单纯是乱臣贼子之形象来比喻上司。又如宋吴则礼的《满庭芳·九日》上阕云:“凉风吹帽,横槊试登高。想见征西旧事,龙山会、宾主俱豪。”字里行间可以明确地看出作者对于桓温的喜爱,不管是征西之事,还是豪放之气,都与《世说》密不可分。在连缀而出的桓温典故之中,忽然加入了曹操“横槊”之典,然而这些典故并列而出却毫无违和感。曹操与桓温一样,也是极具争议性的人物,由于极其出众的文学才华,使得其在后世拥有了一大批文学拥趸,但桓温却并无诗作传世,文学才能及地位与魏武帝不可同日而语,因而他在文学史上能与正史中出现反差,有较为可爱的正面形象,很大程度上都有赖于《世说》对其的记载、塑造。

这种反差在后世有极为深刻的影响,从清人陈廷焯对于辛弃疾的评价便可见一斑(后文将对此详细讨论,此处不再赘述)。此影响甚至蔓延到了当代。辛弃疾词《水龙吟·登建康赏心亭》中用了“树犹如此”的典故,有人认为此处绝不是化用了《世说》中桓温之言,理由是辛弃疾是忧国忧民,壮志难酬的大英雄,而桓温则是拘于一己之私的“大野心家”,所以此处辛弃疾所用应该是庾信《枯树赋》中之典。殊不知庾信之文亦是出自《世说》中桓温所叹,这三者之间是最典型的互文性关系。此类论述虽然纯属无稽之谈,但亦能看出《世说》所造成的桓温形象的反差对于后世的影响。

三、以辛弃疾为个案审视《世说新语》对桓温形象的影响

最能体现桓温形象在文学与史学上反差的是辛弃疾。稼轩文武双全,雄才大略,在宋代一众文人之中别具一格,这与桓温在东晋清谈家中的情形便有几分相似。同时,稼轩作词历来以用典繁多著称,并且在其词作的众多典故之中,出自《世说》的部分占到了大多数[13]。与北宋词家多取《世说》典故抒写高雅脱俗者不同,由于南宋特殊的国家情势,以辛弃疾为首的南宋词家用《世说》之典更多的是抒发对北国故土的愁思,对北伐战争的殷切,对壮志难酬的无奈,当然也试图借观前贤来纾解愁肠。而此时,辛弃疾便与《世说》之中所记的名士英豪横跨历史,隔代相望,遥遥呼应,这其中便深刻体现出《世说》之桓温形象对其的巨大影响。

辛弃疾的许多词作可谓是群贤毕至,身影重重,一首作品中常常是贯通千古,历代英雄轮番列出,其中与《世说》相关者占了很大比重,谢安则是辛词提及最多之人。在629首辛词之中,与谢安相关者大约有26首[14]。但是对于谢安的推崇艳羡,是东晋之后历代文人的共性,辛弃疾在其中并未有什么特别之处。例如他在闲居带湖期间在词中提及谢安者,几乎全与《世说》对谢安隐居东山的记载有关,如《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧》中的“平泉草木,东山歌舞”[15]215,《水调歌头(相公倦台鼎)》中的“试问东山风月”等等,具体可参见《辛弃疾全集校注》中所列的辛词作品编年。此类引用在历代诗词中都有很多。谢安出则出将入相,平定边疆,入则闲居东山,纵情肆意,生前齐家治国平天下,身后赢得无数名。对于辛弃疾来说,兴建楼台,隐居带湖,自然有几分对谢安的映照,但他只能如谢安一样归隐,不能像其那样建功,因而谢安更多是稼轩的一种梦想与憧憬。闲居带湖期间,稼轩烈士之心尚未泯灭,抒写东山有所希冀,到了其晚年词作之中,对于《世说》典故的运用便是另一番情形了,限于主题,此处不做过多讨论。

桓温之于辛弃疾便是另一番情景了。首先,辛弃疾对于桓温这样个性卓异的英雄是十分欣赏的,在其《水调歌头·席上为叶仲洽赋》中,他称赞友人“须作猬毛磔,笔作剑锋长”[15]157,《晋书·桓温传》中刘惔形容桓温说:“温……须作猬毛磔”,辛词完全取用此言。《晋书》之中桓温被视为不臣之臣,辛弃疾却完全从正面引用,这自然不是说自己的朋友叶氏是位枭雄,而是基于《世说》所塑造的更加正面的桓温形象。在辛词之中,亦有不少篇章直取《世说》关于桓温的内容。例如上文所提到的《水龙吟·登建康赏心亭》。又如《贺新郎》中“问何物,能令公喜”[15]43,取自《世说新语·宠礼》中“髯参军,短主簿。能令公喜,能令公怒’”[3]1400,稼轩此词乃是仿陶渊明而关怀亲友之作,能在此篇中如此发散性地取用《世说》桓温之典,可见桓温之重情形象深入人心。这首词作于1198年,是时稼轩已经是晚年闲居状态,按照周济所言,此时辛氏依然“敛雄心,抗高调,变温婉,成悲凉”[16]2。总体来看,辛弃疾英雄气壮,俾睨天下,更加青睐的当然是桓温雄姿勃发的一面。特别是上文提到,在隐居带湖期间,稼轩格外青睐《世说新语》中关乎谢安与桓温的内容,但可以说,谢安代表了他的梦想,桓温附和了他的性格。在《水调歌头·送杨民瞻》一词之中,他高唱“长剑倚天谁问,夷甫诸人堪笑,西北有神州”,直取《世说新语·轻诋》:“桓公入洛,过淮泗,践北境,与诸僚属登平乘楼,眺瞩中原,慨然曰:‘遂使神州陆沉,百年丘虚,王夷甫诸人不得不任其责!’”[3]1611对于《世说》中桓温此典,稼轩分外喜欢,先后在三首词中取用,最为引人注意的是《水龙吟·甲辰岁寿韩南涧尚书》。词上阕云:

渡江天马南来,几人真是经纶手。长安父老,新亭风景,可怜依旧。夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首。算平戎万里,功名本是,真儒事、公知否。[15]215

辛弃疾与志同道合之人诗词相通从来都是下笔不可遏制,笔锋一定会转向偏安一隅的东晋南朝年代,同时很自然地将自己与赋词之人比作当时之英豪,给杨民瞻、陈亮等人的作品无不如此。但这首词则是完全地将自己代入期间,代人而言。首句言东晋南渡,能有经天纬地之才的人物确无几个,与桓温对王猛之评语“江东无卿比也”意味颇为类似。“长安父老”自然是取《晋书》卷九十八《桓温传》中,北征途中“耆老感泣曰:‘不图今日复见官军’”之典。而“夷甫诸人,神州沉陆,几曾回首”之句完全是对《世说》的仿写,语气情态几乎都照实移植。最后一句论道功名之语,《世说新语·排调第二十五》“桓大司马乘雪欲猎”条云:桓大司马乘雪欲猎,先过王刘诸人许。真长见其装束单急,问:“老贼欲持此何作?”桓曰:“我若不为此,卿辈亦那得坐谈?”其下刘孝标注引《语林》曰:宣武征还,刘尹数十里迎之。桓都不语,直云:“垂长衣,谈清言,竟是谁功?”[3]1551可见两处内容、内蕴颇为类似。由此可见,此词上阕辛弃疾有意无意之间是以桓温之语气发出,个中情感气魄,可堪类比。辛词之中亦有别篇之中有桓温的影子,而未被前人注意。例如,著名的《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》一篇中有“八百里分麾下炙”[15]383句,取典于《世说·汰侈》中王恺的宝牛“八百里驳”,其篇之中,牛被王济射箭赢去,剜牛心而食,其情状与词境并不相符。恰恰就在《世说》中,桓温在登临高台为袁宏质疑之时,道:“诸君颇闻刘景升不?有大牛重千斤,啖刍豆十倍于常牛,负重致远曾不若一羸牸。魏武入荆州,烹以飨士卒,于时莫不称快。”[3]1661稼轩此语当是对这两个典故的叠加融合,一者言其放胆任性之豪气,二者表其俾睨庸人之傲骨。

辛弃疾与桓温之间的联系早有人发觉,上文提及的陈廷焯在《白雨斋词话》卷六评价辛弃疾为:“稼轩有吞吐八荒之概,而机会不来,正则为郭、李,为岳、韩,变则桓温之流亚”[17]166,一言已然点透其实质,稼轩常在词中与史上诸多英雄看齐,在《永遇乐》一词中搬出宋武帝刘裕,北魏太武帝拓跋焘,在《南乡子》中更是列出曹操、刘备、孙权[15]422,其建功立业的迫切之心,不在当年桓温之下。陈氏此语当然是对稼轩的一种“轻诋”之语,但由其词可以看出,辛弃疾自己绝不会认为如桓温那般有什么不妥,至少在词中笔下,他心中的桓温并不是那个弄权的重臣,而是《世说》中那个情感多样的豪杰。同时,这种评价也再一次地体现出桓温形象由《世说》而起的反差。

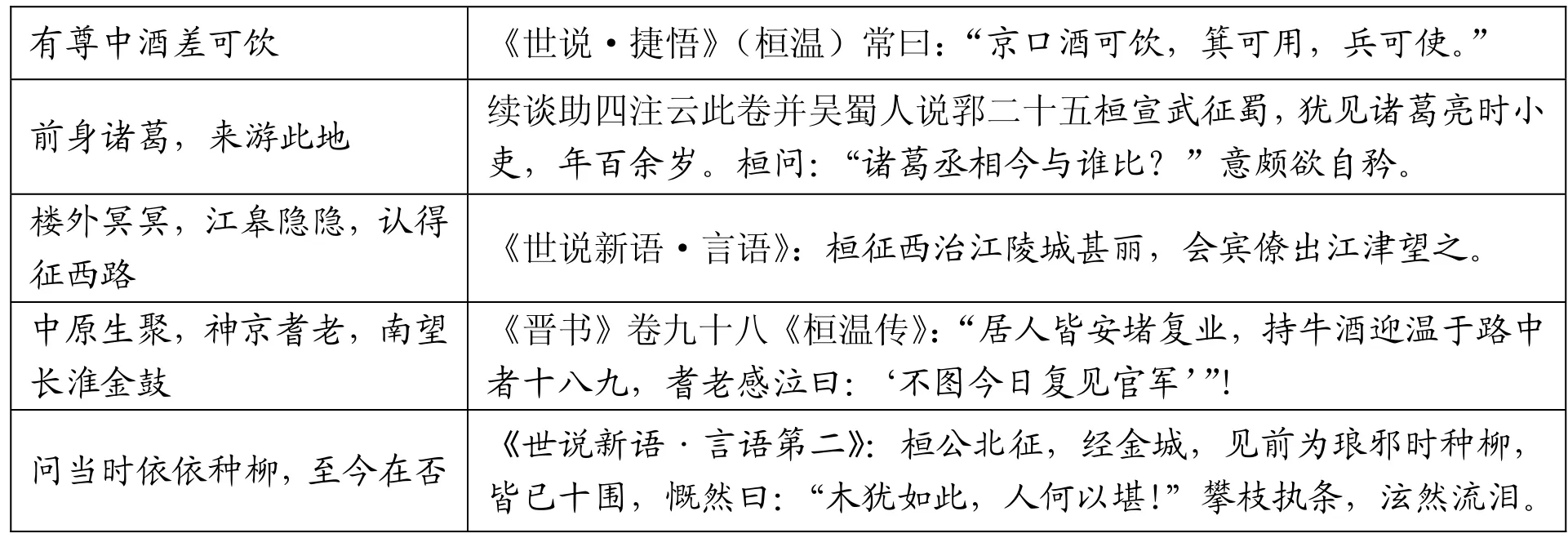

关于辛稼轩对桓温的态度,姜夔的《永遇乐·次稼轩北固楼词韵》对辛词原作的互文性传写极具代表性,这首词通篇词句都与桓温脱不开关系。具体情况可见表1:

表1姜夔作品与《世说新语》中桓温文学形象之互文性表现

在一首词之中如此频繁地用仿写、拼贴等各种互文性方法来缅怀一位人物是极为罕见的,同时这首次韵之作又是完全针对另一位人物,其中的寓意便不言自明。虽然姜夔所用底文并非全出自《世说》,但基本是以《世说》所塑造的形象为中心,且与《世说》有着相同的审美取向。在姜夔的这首词中,辛稼轩与桓温的形象横跨历史,重影交叠,不分彼此。其中既有有意地使用典故喻人,又有通过两人在一个人物上的交集(辛、桓之于诸葛亮,只不过桓温是自喻)关联二者。辛弃疾的原诗之中(《永遇乐·京口北固亭怀古》)分别取用了孙权、刘裕、刘义隆等历代英雄之事,最后以廉颇自喻。而姜夔此作又将桓温列入期间,同时以桓氏作比稼轩。时人与后人写给稼轩的诗词之中,常常将其比作历史上的英雄。例如,刘过《沁园春·寄辛稼轩》云:“拥七州都督,虽然陶侃,机明神鉴,未必能诗。常衮何如,羊公聊尔,千骑东方侯会稽。”[15]863又如,罗愿《送辛殿撰自江西提刑移京西漕》中说:“羊祜保至信,陶公戒其奢”[15]855。以上两首作品皆明确以羊祜、陶侃来比喻辛弃疾,但姜夔一词已经说得明显到如斯境地,却依然不点透桓温的名字,可知历史对桓温的判定之严厉——他终究只能在文人笔下悄然隐现,无法被置于历史舞台中央。可以说,姜夔的这首作品是对《世说》影响下的桓温文学形象影响的最佳注解。

其实,在作品中对桓温抒发缅怀之情的并非只有辛派词人。苏辙《八阵碛》诗中便有:“奈何长蛇形,千古竟不悟。惟余桓元子,久视不能去。”[18]7对桓温当年的雄豪英伟之状颇为向往。又有陆游《舒悲》诗中有“管葛逝已久,千古困俗学”、“扪虱论大计,使我思景略”、“岁晚计愈疏,抚事泪零落”[19]451等句,都与桓温的文学形象有着莫大关系。可见正史之外,桓温的文学形象还是颇为人青睐的。

四、《世说新语》桓温形象塑造的原因探析

谈及《世说新语》中的桓温形象之成因,自然与当时独特的君臣观有关,但首先还是要归结为桓温本人极强的人格魅力。在《世说》的众多人物中,桓温显得非常独特,他出身于行伍,成长于市井,在清谈之上造诣浅薄,汲汲于国家实务,对建功立业的野心丝毫不加隐瞒,一派名士中,他总是最粗莽精悍的那一个。虽然如此,桓氏本身却天赋卓绝,善于品藻,在名士圈中自有其影响力。最重要的是,他内心任真细腻,不管是拂柳长叹,还是为猿猴动怒,与之身份与形象都有极强的反差性,同时与魏晋精神存在着一致性,这样反而有了一种极具力量与个性的美感。《世说》慧眼独具,着墨于此,遂成经典。

其次,由于作品的大量亡佚,桓温并没有什么文学影响力,尽管《诗品序》中提及桓温,“孙绰、许询、桓、庾诸公诗,皆平典似《道德论》,建安风力尽矣”,将之与孙、许并列,说明其还是有一定的文学造诣的,但可惜并无诗作遗世。关于其散文,可参考山东师范大学2014年韩文娟的硕士论文《桓温研究——以与文人的交游及其创作为中心》(第78~85页)。但其散文多是朝堂上奏的实用文体,一者文章是否出自其手成疑,二者若要说其很有文学价值有些牵强。但由于他个人十分注重与文人的交流,因而幕下聚集有大量文人,围绕其成为非常典型的以政治人物为中心的文学群体。桓温对于文人的亲近以及对其文学集团的经营,必然会在文人群体中获得优良的口碑。东汉末年暴臣董卓伏诛,还有蔡邕感其知遇之恩,为之恸哭,可想而知,桓温的众多部下总会有关于这位上司的佳话妙评,《世说》可取的各类桓温资料如此丰富,与此也不无关系。曾经与桓温有过上下级关系的文士数量极多,影响很大。如,袁宏曾在桓温手下备受重用,后被其疏远,但到桓温病重之时求取九锡,袁宏代作上表,一蹴而就,桓温死后,袁又为之作《丞相桓温碑铭》。结合《世说》中袁宏对桓温发表异议之事,可知袁氏一介书生,全然没有政治敏感性,但却从另一方面说明,袁宏对桓温内心并无芥蒂,一心为之服务。又如,顾恺之对桓温充满敬意,视之为恩人,同时顾又有着非常长久的政治生命,直到桓玄倒台之后,他依旧屹立政坛。类似的人物还有伏滔(约317~396)、车胤(约333~401)等,皆是与桓温亲近交往,对之颇为敬重,且非常长寿的文人,这必然会对桓温身后之名的传播起到积极的作用。他们与刘义庆所处的年代咫尺相隔,这种影响肯定是存在的。特别是孟嘉,其在龙山与桓温的“落帽”之事成为千载佳话,并且他有一位伟大的外孙——陶渊明,陶公曾在《晋故征西大将军长史孟府君传》中极为详细地记录了外公与桓温的交流场面,他们不仅在宴会之上相互开玩笑,且在生活中谈论音乐,无意中对桓温形象也做了侧面的渲染,陶渊明与《世说》在这一点上也有了交集。同时,桓温本人有着强烈的历史意识,对自己的形象颇为在意,孙盛作《晋阳秋》触怒他一事便非常明显地说明这一问题。

当然,正如上文所说,同样的一件事可以有不一样的叙述方法,虽然《世说》是缀集旧闻而成,但对于人物的塑造与其著者的态度还是有莫大关系的。因而,《世说》桓温形象的成因的聚焦点便在刘义庆身上。众所周知,桓氏与刘氏有着极深的渊源,刘裕实际上是从桓氏手中夺取的权力。但最重要的是,桓温与刘义庆的叔父刘裕存在一定的关联性。王夫之在《读通鉴论》中言:“董卓推陈留之刃,司马懿解曹芳之玺,桓温夺帝弈以与简文,刘裕弑安帝以立琅邪,皆假伊、霍以为名而成其篡。”[5]429此言虽然是将一串人物打在了历史的耻辱柱上,但也表明刘裕与桓温之间的共通性。他们都出身于行伍,都凭借军权在东晋朝廷权倾一时,在步步登临权力巅峰的过程中也萌生了相同的野心,就连二人在政策上都颇有承续性。桓温的土断政策触及了士族庄园的利益,在其死后便被停止,正是刘裕承继其路,重新实行。他们都极为重视谢氏家族,希望予以拉拢,只是时运不同,桓温遇到了不世出的谢安,刘裕则遇到知己谢景仁(可参看Cynthia L. Chennault(陈美丽):《高门与孤寒:南朝谢氏族人的升沉》),君臣一心,颇为得力。实际上,“桓温——桓玄——刘裕”三者之间有着明显的“延续性”,有很多相同点,只是时机不同,世事迥异,有了不一样的结果。桓温弄权之际,尚有谢安等士族代表暗相抗衡;桓玄立楚,终不能赢得门阀之支持,最终身败名裂;直到刘裕,枭雄弄权,处心积虑,谢氏子弟却成为其左膀右臂,立下汗马功劳,自此门阀政治进入了一种新的阶段。实际上,刘宋皇族对于桓温是非常敬重的,《建康实录》记载,刘宋孝武帝刘骏于大明七年(463)“十一月丙子,小舍行所,登白山,使祭晋大司马桓温、毛璩等墓,置守冢三十户。”[20]485可见,《世说》对桓温的评析与刘宋王朝是有着关联性的,至少在此与朝廷保持了一致性。对于桓温形象的精心塑造可以在尊重史实的情况下巧妙地扭转风向,这也是《世说新语》的一大绝妙之处。

参考文献:

[1] (唐)李白,著.(清)王琦,注.李太白全集[Z].北京:中华书局,1977.

[2] (宋)苏轼,著.朱靖华,等,编.苏轼词新释辑评[Z].北京:中国书店,2007.

[3] (南朝宋)刘义庆,编.(南朝梁)刘孝标,注.龚斌,校释.世说新语校释[Z].上海:上海古籍出版社,2011.

[4] (唐)房玄龄,等,撰.晋书[Z].北京:中华书局,1974.

[5] (清)王夫之,著.舒士彦,点校.读通鉴论[M].北京:中华书局,2013.

[6] (晋)裴启,撰.周楞伽,辑注.裴氏语林[M].北京:文化艺术出版社,1988.

[7] 翟秀丽.《世说新语》编撰研究[D].开封:河南大学,2010.

[8] 田余庆.东晋门阀政治[M].北京:北京大学出版社,2012.

[9] 唐翼明.魏晋清谈[M].台北:东大图书公司,1992.

[10] 谭子夜.北宋词中《世说新语》典故研究[D].长沙:中南大学,2008.

[11] 唐圭璋,编.全宋词[Z].北京:中华书局,1980.

[12] (北齐)颜之推,著.罗国威,点校.《冤魂志》校注[Z].成都:巴蜀书社,2001.

[13] 徐丽娜.南宋辛派词人运用《世说新语》典故的研究[D].长沙:中南大学,2008.

[14] 钟慧霞.辛弃疾对谢安的受容[J].中山大学学报论丛,1999,(6).

[15] (宋)辛弃疾,著.徐汉明.校注.辛弃疾全集校注[Z].武汉:华中科技大学出版社,2012.

[16] (清)周济,编.宋四家词选[Z].北京:古典文学出版社,1958.

[17] (清)陈廷焯,著.杜维沫,点校.白雨斋词话[Z].北京:人民文学出版社,1983.

[18] (宋)苏辙,著.曾枣庄,马德富,点校.栾城集[Z].上海:上海古籍出版社,2009.

[19] (宋)陆游.陆游集[Z].北京:中华书局,1976.

[20] (唐)许嵩,著.张忱石,点校.建康实录[Z].北京:中华书局,1986.

(责任编辑 白俊骞)(责任校对 郭玲珍)(英文编辑 何历蓉)

The Characterization on Huanwen in the Book of Shishuo Xinyu

JIA Jiaoyang

( Graduate School, Chinese Academy of Social Science, Beijing 102488, China )

Abstract:Shishuo Xinyu, short for Shishuo in the following, has been praised for its creation of characters. On account of its peculiar literary style and compiling purpose, the figures created in this book are sometimes more vivid than those the bibliographical history does. Besides, because of the compiler’s likes and dislikes, the same character described both in Shishuo and the history book behaves quite differently in features and spirits. Huanwen is a good example for this. In the whole book, Huanwen’s lofty sentiments and bearings earn more appreciation, his embarrassing encounters more understanding and his desolate fate more sympathy. In a word, the book describes Huanwen to be an interesting and courageous as well as a humane person. Moreover, the description throughout is mutually verified and hierarchical. Between the lines hides some words and rhymes, so his temperament and interest is worth of thinking about deeply. Meanwhile, according to the intertextuality of various material used by later generations, it can be seen that the influence of Huanwen, a figure created in Shishuo, is far-reaching.

Key words:Shishuo Xinyu, intertexuality, Huanwen, figure, influence

中图分类号:I207.41

文献标识码:A

文章编号:1673-9639 (2016) 03-0038-08

收稿日期:2016-01-31

作者简介:贾骄阳(1988-),男,汉族,山西吕梁人,中国社会科学院研究生院博士生。研究方向为中古文学。