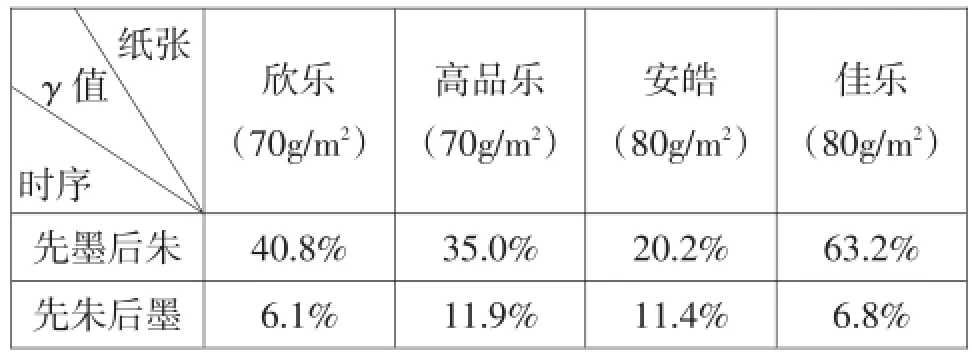

基于显微三维立体成像技术的朱墨时序鉴别方法

2016-07-19陈建涛陈维娜中国人民公安大学刑事科学技术学院北京100038

陈建涛,陈维娜(中国人民公安大学 刑事科学技术学院,北京100038)

基于显微三维立体成像技术的朱墨时序鉴别方法

陈建涛,陈维娜

(中国人民公安大学 刑事科学技术学院,北京100038)

摘 要:基于显微三维立体成像技术,探索一种检验手写字迹与盖印印文的朱墨时序的新方法。利用奥博6000层析显微镜的三维立体成像功能对不同类型的印章盖印印文与书写色料的朱墨交叉部位进行三维立体成像,分析每一种朱墨组合的三维图像中的规律。对12种不同类型的朱墨时序组合中的朱墨交叉部位和邻近笔画段的笔画沟痕深度的差异程度进行对比,结果显示先墨后朱文件的朱墨交叉部位和邻近笔画段的笔画沟痕深度的差异程度要比先朱后墨的差异程度大。此外,通过实验检验了纸张、衬垫物以及盖印时压力的大小对实验结果的影响,得出了以此方法判断朱墨时序的阈值。先朱后墨文件的朱墨交叉部位与邻近笔画段的平均沟痕深度差异不明显,先墨后朱文件的朱墨交叉部位与邻近笔画段的平均沟痕深度存在着较为明显的差异,可由此鉴别手写字迹与盖印印文的朱墨时序。

关键词:三维立体成像;笔画沟痕;朱墨时序

朱墨时序,是指印章印文与文字笔画交叉重叠部位形成的先后顺序[1],这一类问题在文件检验领域中非常常见。朱墨时序的检验按照印文与字迹的形成方式来划分可分为盖印印文与手写字迹时序检验、盖印印文与打复印字迹时序检验、印刷印文与手写字迹时序检验和印刷印文与手写字迹时序检验[3]。由于手写字迹与盖印印文能够在纸面上形成比较直观的立体图像,所以本文只讨论对这一类型样本的朱墨时序检验。

一、显微三维立体成像的基本原理

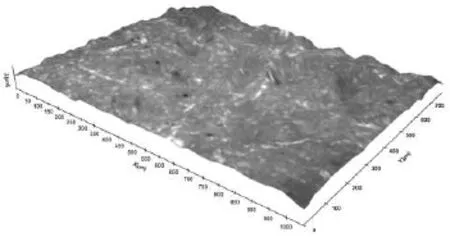

显微三维立体成像技术,是指在显微环境下,利用显微镜的自动变焦系统对同一个客体拍摄一组连续的不同物距的图片,再按照已经设定好的数据模型将这些图片进行融合,最终得到一个使人眼有立体感觉的图像。如图1所示是一张空白静电复印纸张通过奥博6000数字视频层析显微镜形成的局部三维图。

图1 一空白静电复印纸的局部三维图(显微镜放大倍数为622倍,视野范围约为0.7mm2)Figure 1.A topic three-dimensional map of a blank electrostatic copy paper(magnification of the microscope is 622 times,and the field of vision is about 0.7mm2)

要研究印章印文与书写色料的交叉顺序,首先要了解一下它们各自的组成成分,以及交叉之后可能发生的物理、化学反应。印章从形成印文的成分的组成形式可分为两大类:印油和印泥。印油有水溶性印油和油溶性印油两种,而印泥通常都是水溶性的。书写用笔的墨水种类按其组成成分的性质分类也可分为水溶性墨水、油溶性墨水和不溶性墨水(碳素墨水)三种。根据油水相拒的原理,油溶性的书写材料与油溶性印油(泥)相遇会发生融合,而水性书写色料与油性印油(泥)相遇会相互排斥,具体表现为水性墨水在油性印油(泥)之上书写时会出现笔画变细或者断笔的现象[2]。在这两种情况中,前者比较难以判断。即便如此,由于在书写和盖章的过程中,都会对纸张施加一个压力以确保字迹和印文的清晰,这就会造成纸张表面三维结构的变化,尤其是轴向高度值(即Z值的改变)。基于这一点,本文设计了如下的实验。

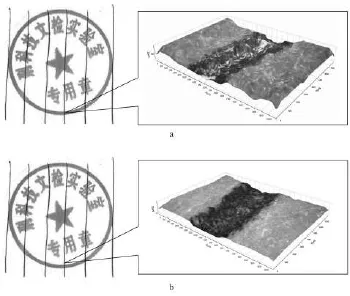

二、实验

实验选用含有水溶性、油溶性和不溶性墨水的三种笔,分别与含油溶性印油的印章、含水溶性印泥的印章(品牌、编号详见表1)在同品牌同批次的静电复印纸上进行朱墨交叉实验,将交叉部位置于奥博6000数字视频层析显微镜下观察,进行三维立体成像,并记录各组朱墨组合下的特征。然后,在离交叉部位不远处(这是为了避免不同笔画或者距离较远的笔画段书写压力明显改变对结果造成干扰)取一个只有书写色料的笔画,在同样的景深区间内做三维立体成像。合成12种朱墨时序。为了便于记录,以代号的组合来表示,分别是:UQ(先印油后签字笔笔画)、QU(先签字笔笔画后印油)、UY(先印油后圆珠笔笔画)、YU(先圆珠笔笔画后印油)、UG(先印油后钢笔笔画)、GU(先钢笔笔画后印油)、NQ(先印泥后签字笔笔画)、QN(先签字笔笔画后印泥)、NY(先印泥后圆珠笔笔画)、YN(先圆珠笔笔画后印泥)、NG(先印泥后钢笔笔画)、GN(先钢笔笔画后印泥)。三维立体成像的选点以笔画连贯和印迹清晰为标准,显微镜放大倍数为622倍,切片数量为5片。图2所示是先用圆珠笔书写后盖印印油的朱墨交叉部位及其邻近笔画段的三维立体图像。

图2 圆珠笔笔画和印油的朱墨交叉部位及其邻近笔画段的三维立体图像The 3D figures of cross site and its adjacent strokes from the sample formed with Stamp-pad ink and stroke of ball-pen(figure a is from the cross site,figure b is from the adjacent stroke of the cross site.)

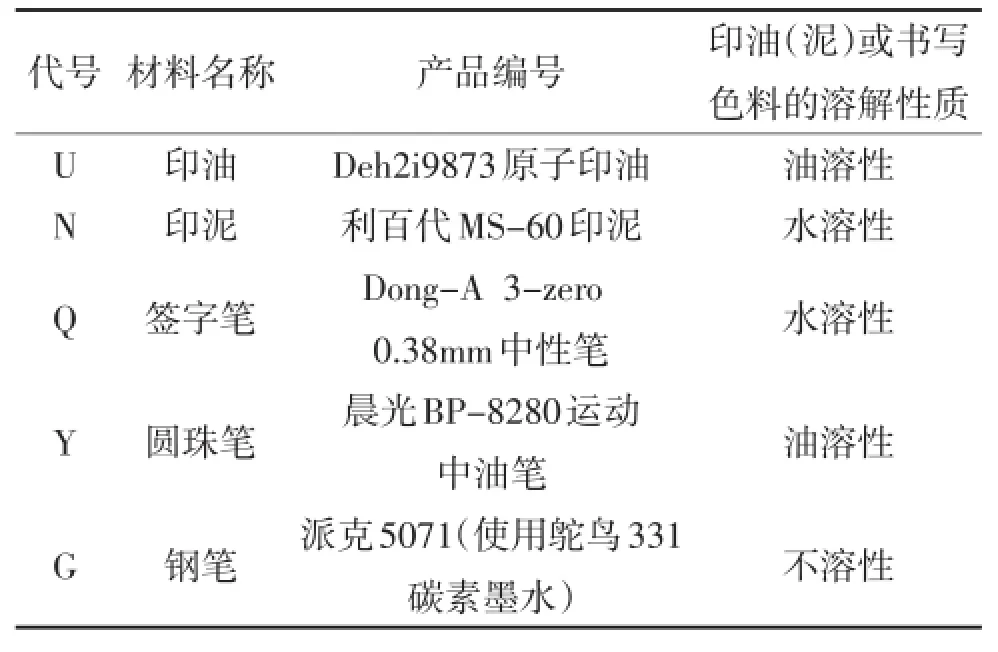

表1 实验材料Table 1.Experimental materials

图3 Z值测量点选取部位示意图(以圆珠笔沟痕为例)Figure 3.measuring point of the value of Z in a 3D figure (taking ball-pen stroke for instance)

以上材料中包括2种不同性质的印油和印泥以及3种不同性质的书写材料,那么它们总共可以组

为了研究不同朱墨时序类型中纸张表面轴向高度的变化,在各个三维图中沟痕隆两侧隆起处和中间凹陷处随机选取10个点,提取三维坐标中的Z值并记录,选点部位如图3所示。

三、实验结果与分析

(一)实验结果

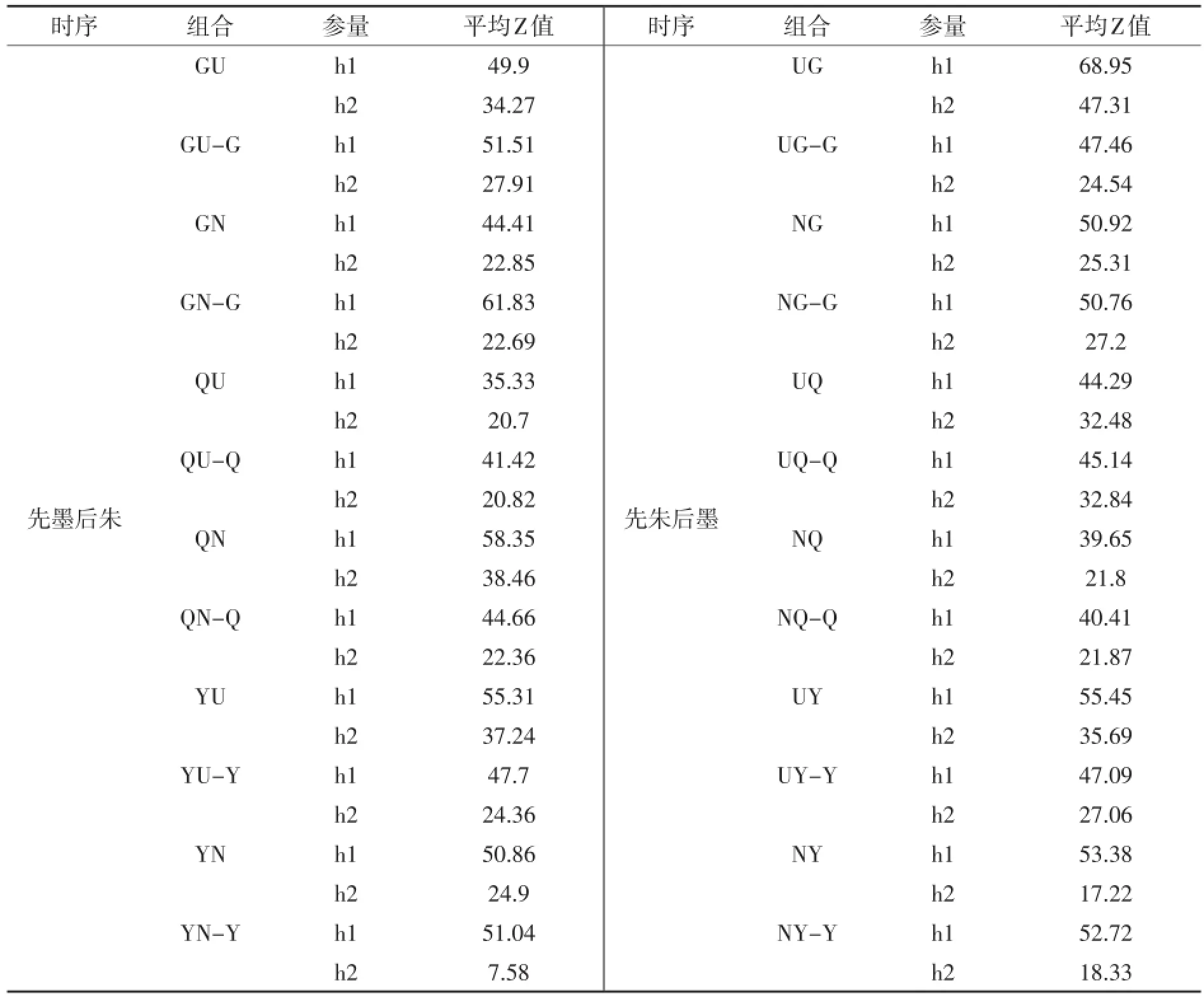

表2是12种朱墨交叉处及其邻近笔画段中沟痕边缘隆起处和中间凹陷处的平均高度值(Z值),其中h1表示沟痕隆起处的平均Z值,h2表示沟痕中间凹陷处的平均Z值。

为了更清楚地分析朱墨交叉部位及其邻近笔画段的三维结构的变化,下面从数据分析的角度对每一种朱墨组合下的平均轴向高度变化的程度进行对比。

表2 12种朱墨交叉处及其邻近笔画段中沟痕边缘隆起处和中间凹陷处的平均高度值(Z值,单位μm)Table 2.the average value of Z in 3D figures from 12 kinds of samples of crossed stoke and stamp impression(using h1 to express the average value of Z on the edge of the strokes and h2 to express the average value of Z in the center of the strokes)

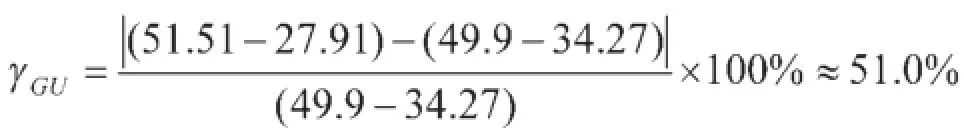

图4 12种朱墨时序组合的平均沟痕深度差异度的对比Figure 4.comparison of the average groove depth variability between 12 kinds of samples of crossed stoke and stamp impression

从表2以及图4中的数据可以看出,相同的朱墨组合下,先墨后朱的平均沟痕深度差异度要远大于先朱后墨。这12种朱墨时序组合中先墨后朱的平均沟痕深度差异度在12.1%~82.5%之间,而先朱后墨的平均沟痕深度差异度都不超过8%。这说明在不同的书写、盖印顺序下纸张表面的三维立体结构的变化是有区别的,与色料的种类无关。具体表现为:先墨后朱的时序下,朱墨交叉部位的沟痕要比邻近笔画段的沟痕浅许多;而先朱后墨的时序下,两处沟痕不能体现明显的差别。

人们在纸上书写时,手部的力量要通过笔尖施加到纸张上,而纸张是一种质地松软的物质,因此无论是先朱后墨还是先墨后朱书写的笔画都会在纸张表面形成或深或浅的沟痕。先墨后朱时,书写过程首先会在纸张上留下一个较深的沟痕,再盖印印章时,印章的印文部分直接作用于纸张,使得朱墨交叉部位的沟痕受压而变浅(但是肉眼无法观察到);而先朱后墨时,由于笔画是后写的,所以不存在笔画沟痕变浅的情况。这与图中的数据恰恰是相互印证的。

(二)相关影响因素的探讨

1.误差分析

本实验所用仪器的精准度取决于显微镜的放大倍率以及进行三维成像时景深拓展所用切片的数量,切片数量越多数据越准确,但与此同时,制图所需的时间也越长。所以综合考虑实验效率与精度,本文采用的是622倍的放大倍率,切片数量为5片,测量Z值时可精确到0.1μm,从理论上来说实验误差对平均沟痕深度差异度的影响不会超过5%。

2.纸张对实验结果的影响

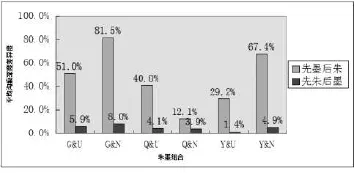

为了探索不同纸张对平均沟痕深度差异度的影响,选取了市面上常用的四种静电复印纸作为单一变量,盖印时使用1kg的重物置于印章顶部作为压力控制,书写用笔均为晨光Dong-A 3-zero 0.38mm中性笔,盖印印章均为激光雕刻印章且都使用利百代MS-60印泥,得到的实验结果如表3所示。

表3 四种不同纸张上朱墨交叉处与邻近笔画段的平均沟痕差异度Table 3.the average groove depth variability between the crossed site and its adjacent stroke from the samples in four different kind of papers

从表中数据可见,在其他条件相同的前提下,虽然不同纸张上形成的朱墨组合文件中朱墨交叉处与邻近笔画段的平均沟痕差异度有所不同(具体原因和其中规律目前尚不明确),但是先墨后朱的γ值都远高于先朱后墨。

3.衬垫物对实验结果的影响

由于盖印过程中印章的印面直接作用于纸张上,间接作用于被盖印文件的衬垫物上,笔画沟痕的差异度还可能受衬垫物的影响,所以本文又在控制其他变量的基础上,分别在书刊、课桌(木制)、光滑玻璃板和讲台(金属制)上制作了相关实验样本,共8组。各组的γ值如表4所示。

表4 不同衬垫物上形成的实验样本中朱墨交叉处与邻近笔画段的平均沟痕差异度Table 4.the average groove depth variability between the crossed site and its adjacent stroke from the samples stamping on different underlays

表4中的数据显示,先墨后朱的γ值随着衬垫物塑性的增强有逐渐升高的趋势,而先朱后墨的γ值不呈现此规律。

4.盖印压力对实验结果的影响

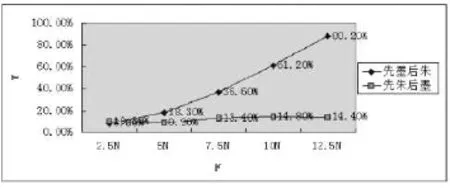

如前所述,盖印活动是改变纸张立体结构的因素之一,因此盖印压力的大小对笔画沟痕差异度的影响实验也是十分必要的。实验控制盖印压力为单一变量,分别以2.5N、5N、7.5N、10N和12.5N的压力在一台平面压力传感器(其上表面为光滑的玻璃板)上制作实验样本,承印纸张均为安皓70g/m2的静电复印纸,书写用笔均为晨光Dong-A 3-zero 0.38mm中性笔,盖印印章均为激光雕刻印章且都使用利百代MS-60印泥,实验结果如图5所示。

图5 不同盖印压力下形成的实验样本中朱墨交叉处与邻近笔画段的平均沟痕差异度对比图Figure 5.the average groove depth variability between the crossed site and its adjacent stroke from the samples stamping with different pressure

实验结果显示,盖印力度较小时,不同时序的γ值有所重叠。随着盖印压力的逐渐加大,先墨后朱的γ值呈现出线性增大的趋势,而先朱后墨的γ值基本维持在较低的水平。

(三)γ的阈值分析

对本实验中所有平均沟痕差异度γ值进行统计,得到以下结果。

先墨后朱的γ值变化区间为{8.3%,88.2%},先朱后墨的γ值变化区间为{1.4%,14.8%},二者的交集为{8.3%,14.8%}。考虑实验误差,以此方法测得的γ值大于20%时可认为是先墨后朱,γ值小于3%时可认为是先朱后墨,γ值介于3%和20%之间时不能用此方法鉴别。

四、结论

(一)对盖印印文与手写字迹形成的朱墨交叉部位进行三维立体成像时,一般情况下能在写有字迹的部位看到凹陷的笔画沟痕。

(二)对2种不同性质的印油(泥)和3种含不同性质的书写色料的笔形成的朱墨交叉材料进行三维立体成像并测量朱墨交叉部位和邻近笔画段的平均沟痕深度,结果显示所有先墨后朱的材料中朱墨交叉部位的沟痕都要比邻近笔画段沟痕浅,而先朱后墨材料中的上述两处沟痕深度无明显差异。

(三)对12种不同类型的朱墨时序组合中的朱墨交叉部位和邻近笔画段的笔画沟痕深度的差异程度进行对比,结果显示先墨后朱时朱墨交叉部位和邻近笔画段的笔画沟痕深度的差异程度要比先朱后墨的差异程度大。

显微立体成像也是一种无损的检验方法,通过三维立体成像得到朱墨交叉立体图形即能从直观上观察朱墨交叉部位的特征,还可以从数据的角度加以辅助判断,在一定程度上弥补了体式显微镜的不足。尤其是当印油(泥)与书写色料溶解性质相同时,印油(泥)与书写色料发生融合,无论是有损还是无损的方法都难以辨别其朱墨时序,使用此方法能够对盖印印文和手写字迹的朱墨时序进行鉴别。

参考文献:

[1]黄建同.文件检验技术[M].北京:中国人民公安大学出版社,2014:302.

[2]秦玉红.钢笔与印章印文形成时序的研究[J].科技视界,2014(31):17-18.

[3]李彪,冯明帅.朱墨时序检验方法综述[J].广东公安科技,2012(1):10-17.

责任编辑:贾永生

中图分类号:D918

文献标识码:A

文章编号:1009-3192(2016)02-0036-05

收稿日期:2016-01-19

作者简介:陈建涛,男,江西樟树人,中国人民公安大学刑事科学技术学院硕士研究生,研究方向为刑事科学技术;陈维娜,女,辽宁沈阳人,博士,中国人民公安大学刑事科学技术学院讲师,研究方向为刑事技术。

基金项目:本文为中国人民公安大学2015年中央高校基本科研业务专项资金项目(2015JKF01237)的阶段性成果。