《断章》主题多样性的文本世界阐释*

2016-07-18李汶璟

李汶璟

(重庆工商大学 外国语学院,重庆 400067)

《断章》主题多样性的文本世界阐释*

李汶璟

(重庆工商大学 外国语学院,重庆 400067)

摘要:文本世界理论是认知诗学研究的一个重要理论。文本世界理论中的话语世界、文本世界和亚文本世界三层次将作者、文本和读者密切结合起来,以文本为分析对象,在兼顾作者的基础上,读者根据文本信息和已有的文本经验形成心理表征,构建不同的认知世界,对文本进行解读。运用文本世界理论对《断章》主题多样性成因进行统一阐释,验证了文本世界理论对语篇意义构建的强大阐释力,并揭示了文学文本的解读不是封闭性的。

关键词:《断章》;主题;多样性;文本世界理论;阐释

卞之琳是我国现代主义诗人的杰出代表,他的《断章》是21世纪中国诗歌史上传诵最广的佳作之一,不同的读者可以从中体验或感悟到不同的审美意蕴。关于这首诗歌主题的解读也众说纷纭,迄今为止,有数十种之多。本文运用文本世界理论,从认知诗学的角度分析影响文本生成和接受的各种因素,通过对诗歌文本中“话语世界”“文本世界”和“亚文本世界”的分析,研究作者、文本、读者三者之间的认知互动构建过程,深入揭示主题多解的成因。

一、文本世界理论与文本阐释

Paul Werth(1999) 将文本划分为话语世界(discourse world)、文本世界(text word)和亚文本世界(sub-world)三个层次,把文本世界定义为“语言事件发生的当前语境,是话语参与者(一个说话人或作者和一个或多个听话人或读者)共同参与的交流活动,至少包括两个参与者和一个自然发生的语言事件”(Werth 1999: 83)[1],并提出了文本世界理论(Text World Theory)。Joanna Gavins(2007)在Werth的基础上进行整理和完善,提出了更完善的文本世界理论,她认为,文本世界是读者在阅读文本时,参与者在接触语篇(discourse)时为了理解文本或者语篇在大脑中所形成的心智表征(mental representation)(Gavins,2007:130)[2]。Gavins和Werth一致认为文本处理是一个动态的过程,读者、听话人和作者、说话人通过在大脑里构建心理表征处理虚假的或真实的文本世界(text-words)。功能推进命题和世界构建元素形成文本世界的两个基本构成要素。文本世界的确立是由文本与读者之间或是文本与文本参与者之间接触产生的,是文本驱动的结果(Gavins,2007:29)[2]。世界构建元素描写当前文本中事件发生的场景,包括时间、地点、人物以及文本中涉及的物体。但Gavins(2007:131-135)进一步指出随着文本转换话题、交换场景,又会产生新的文本世界,形成世界转换(world-switch)[2]。

文本世界理论借鉴了心理空间理论和可能世界理论的一些思想。Werth(1999) 将心理空间理论中关于读者在解读文本时会建立有关文本内容的心智表征这一观点运用到文本解读中,同时继承了可能世界理论中文本世界是由世界、地点、人物、物体以及相互关系组成的多种世界的组合的观点[1]。但是,心理空间理论不能充分解释空间建立者如何构建心理空间理论这一过程,更多地用于对词、句的分析。与文本世界理论经验主义的哲学基础不同,可能世界理论的哲学基础是逻辑语义学,更注重对文本理解的结果进行分析,没有解释读者如何通过与文本互动构成对文本世界的解读。因此,文本世界理论从方法论上为文学阅读提供了一个框架,通过这个框架,无论是真实的话语还是虚构的话语事实都可以从语用环境到具体语言选择的概念结果上得到系统的、全面的考察(Gavins & Steen, 2003:130)[3],它是实现对文学作品进行全面阅读的一种方式,对文本的认知过程有着广泛的解释力(Stockwell, 2002:136)[4]。正如高兴梅(2011:81-82)[5]所说,文本世界理论是一个新的文本认知模型,以文本为分析对象,详细说明读者如何根据文本信息和框架知识形成心理表征,构建三个不同的认知世界,对文本意义的构建具有很强的解释力。

二、《断章》的文本世界构建

断章

你站在桥上看风景,

看风景的人在楼上看你。

明月装饰了你的窗子,

你装饰了别人的梦。

在读者阅读《断章》的过程中,文本激活读者相关的知识结构和经验,并限定知识结构和经验的选择,形成“文本驱动原则”。读者在对《断章》主题进行不同解读时,由于被激活的知识结构和经验不同,产生的与作者间的共享知识也不同,由此构建出不同的文本世界。

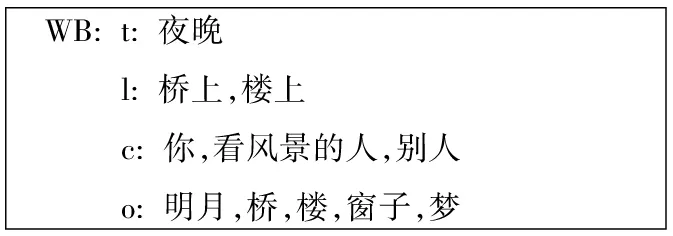

文本世界中的文本指交际中使用的语言本身,即话语的语言部分。在日常交流中,我们通过表达体验概念系统的指示要素把自己的经验世界传递给别人,这些指示就是我们在大脑里构建文本心理表征的基本元素。Werth(1995,1999)把这些称为世界构建元素。世界构建元素包括时间、地点、实体(人物和物体)[1]。诗歌《断章》的世界构建元素有:时间是夜晚(明月指代夜晚,构成转喻);地点包括“桥上”“楼上”;人物包括“你”“看风景的人”“别人”;物体包括“明月”“桥”“楼”“窗”“梦”,如图1所示:

图1 《断章》的世界构建元素

亚文本世界分为世界切换和情态世界两大类(Gavins,2007)。随着文本的推进,文本不断增加信息,变换场景,产生新的文本世界,构成世界转换(world-switch)。诗歌《断章》的每一句话都在进行不同的场景转换,构成了四个亚文本世界:你站在桥上看风景(亚文本世界Ⅰ),看风景的人在楼上看你(亚文本世界Ⅱ),明月装饰你的窗子(亚文本世界Ⅲ),你装饰了别人的梦(亚文本世界Ⅳ)。

三、《断章》主题多样性的文本世界认知机制

关于这首诗歌主题的阐释有数十种之多,如“相互关联说”“装饰悲哀说”“相思说”“单恋说”“和谐说”“画卷说”等。这种主题的多样性源于意象、结构等信息构建文本世界,给读者以无限的想象空间,从而发现诗歌中蕴藏的“新奇”或“光辉”(Stockwell, 2002:8)[4]。

(一)意象构建的文本世界与爱情的主题

意象是诗歌的灵魂。《断章》中出现桥、明月、楼、窗等意象,在亚文本世界中,由于隐喻的相互作用,从而产生爱情的主题,如相思或单恋等。

1.相思的爱情主题

在文本世界层面,读者在阅读过程中,如果读者和作者之间关于“桥”“楼”“月”“窗”“梦”的文化共享知识被激活,就会构建浪漫、愁思的主题背景。在中国古典文学里,“桥”代表着小巧和婉约,如诗句“二十四桥明月夜,玉人何处教吹箫”,“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家”。“楼”在古诗词中常作为愁思的寄托处,无论是“无言独上西楼”,还是“昨夜西风凋碧树,独上西楼,望尽天涯路”都代表一种愁思和无奈。“月”“窗”“梦”也常用来表达某种愁绪和虚无,如“醉不成欢惨将别,别时茫茫江浸月”,“已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉”,“醉里挑灯看剑,梦回吹角连营”。

在个人经验层面,诗人曾与沈从文的妻妹张允和产生过爱恋。卞之琳展开了追求,可后来,张允和嫁给了美籍汉学家傅汉思。这段经历是作者创作相思或单恋主题的现实基础。读者如果也曾经历过刻骨铭心的失恋,就会与作者产生强烈共鸣,在共享知识中,读者“思念”的情感被激活,从而构建出“相思”的主题。

在文本世界层面,诗歌中的实体“月”“桥”“楼”“窗”“梦”都是古典诗词中常见的意象,常用来营造浪漫的气氛,衬托朦胧的情调。 在世界构建成分中,夜晚会产生概念隐喻“夜晚是浪漫的”,而“桥上”“楼上”的地点,也会激活读者的感性认知。在文本驱动原则的影响下,这些文本信息激活了读者在文本世界中对于“月、桥、楼、窗、梦”产生的浪漫记忆,很容易产生“爱情”的联想。如果读者在语言层面构建了 “相对性”识解,并认同“楼上—楼下”产生的空间感,就会最终得出“两两相思”的文本理解。

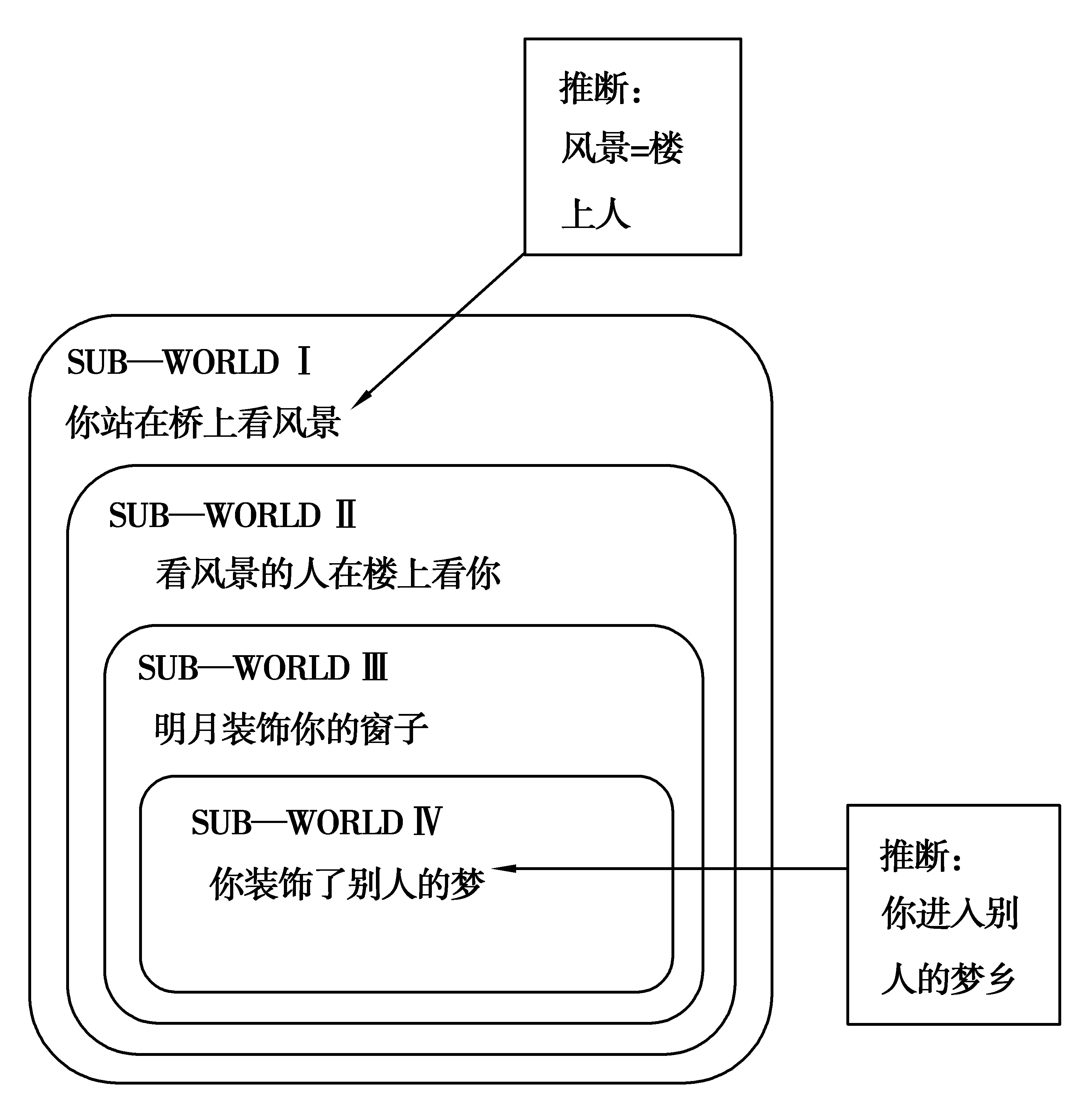

在亚文本世界层面,受话语世界和文本世界的影响,指示词“你”附加上了哀怨的意味,使读者不知不觉把自己投射到文本里的角色中。“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”,有可能你看的风景是“楼上人”;“明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦”,如果“你”也进入了别人的梦乡,那么四个空间转换所描绘的就是一副相互思念的画卷。很明显,在“相思说”中,第一个亚世界和第四个亚世界建立在进一步想象和推理的基础上,所以与“单恋说”相比,较少的人倾向于“相思说”。 相思说的亚文本世界如图2所示:

2.单恋的爱情主题

卞之琳虽然与张允和有过恋情,但张允和另嫁他人。从最初的追求到后来的分离,诗人都有过“落花有意,流水无情”的体验。因此,作者的另一个文本世界是可能的。

图2 “相思说”的亚文本世界

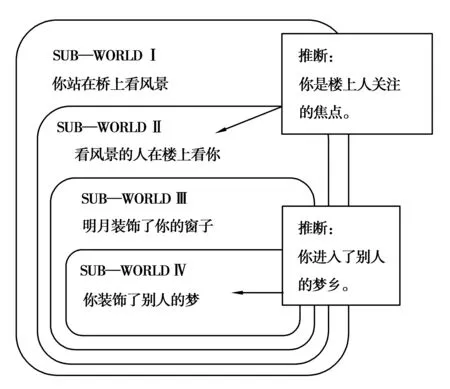

单恋说的共享知识和相思说相似。读者如果倾向于相信作者的这种经历,或读者构建的话语世界与作者相似,在后面的阅读过程中,更倾向于得出“单恋说”的文本理解。

与“相思说”一样,世界构建成分提供了爱情主题和浪漫哀怨的背景。但在亚世界的构建中,“单恋说”和“相思说”产生了分歧。“你站在桥上看风景”中“你”是无意的,看的风景也不是“楼上人”;“楼上的人在看你”是有意的,“你”成为“楼上的人”关注的焦点;“明月装饰了你的窗,你装饰了别人的梦”,你对明月装饰你的窗浑然不觉或不在意,但“你 ”却闯入了“别人的梦”里。如图3所示。

图3 “单恋说”的亚文本世界

(二)主题结构建构的文本世界与人生哲理等

1.人生的“相对性”

每个参与者都有一定的知识基础。受文本驱动原则影响,其中的一部分会和目前的话语发生关联。在文本理解过程中,说话人和听话人的共享知识被激活,形成文本世界。共享知识主要包括文化的、语言的、可观察的、经验的四个方面(Werth1999:

96)[1]。读者在阅读《断章》的过程中,如果涉及语言和哲学经验的共享知识被激活,就会构建“相对关联说”的主题。

《断章》的句法构造是:

S1 → NP1+VP1+VP2

S2 → NP2+ADV+VP3

S3 → NP3+VP4

S4 → NP1+VP5*②NP1=你;NP2=看风景的人;NP3=明月;ADV=在楼上;VP1=站在桥上; VP2=看风景;VP3=看你;VP4=装饰了你的窗子;VP5=装饰了别人的梦。

语言结构本身就体现出一种相对关系。VP2和VP3的动词都是“看”,VP4和VP5的动词都是“装饰”。在第一节中,第一句“你”是主语,“风景”是宾语;在第二句中,“风景”成为主语的一部分,“你”又成为宾语。在视角的转换上也运用了顶真的手法。

作者在创作这首诗期间,对庄子、纪德等的作品产生了浓厚的兴趣。同期创作的诗作如《航船》、《国宝盒》等都有很重的哲理色彩。卞之琳(1984:118)[6]曾指出“正如在〈断章〉里的那一句‘明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦’, 我的意思也是着重在‘相对’上。” 如果读者对辩证法有较好的理解,或者也曾对人间事物的相对性进行过思考,文本信息上形成的对等关系就会激活作者与读者共享的知识基础中与文本相关联的相对论的知识,从而构建文本,得出“相对性”的主题。

在文本世界中,读者首先建立了“你站在桥上看风景”的文本世界。根据图示理论中的“前景-背景”(BACK-FRONT)图示,“风景”构成了背景,而“你”被凸显出来。随着文本的推进,在第二句中,处于凸显地位的“你”成为宾语,“看风景的人”变成了主语,“你”的凸显位置被弱化。由于前两句谓语“看”的重复,读者对“看”开始重视起来。在世界转换过程中,为了更好地理解新的视域(domain),前一视域的某些信息可能会与后面的重叠(mapping)。而这首诗的特殊性在于两句话的主语、谓语和宾语有重复性的特征,因此在读者的大脑里形成了“相对性”的心理表征,即识解“你-看-风景;看风景的人-看-你”。诗歌后两句“明月装饰了你的窗子/你装饰了别人的梦”,作者运用了相同的手法,使读者形成相同的心理表征,得出“相对性”的理解。

在亚文本世界中,直指词“你”在不同句子里的转换构成了文本的亚世界,引领读者进行不同的空间转换。“看风景的人在楼上看你”,别人把“你”也视为风景,使得“站在桥上看风景”的“你”变成客体。“明月装饰了你的窗子”,“你”是主体,“明月”是客体,但在“你装饰了别人的梦”这句话话中,主客易位,“你”又成为客体。“你”在主客体位置中的两次互换,充分体现出“相对性”这一哲学命题。

2.人生的“虚幻或悲哀”

李健吾曾指出“还有比这再悲哀的,我们的诗人对于人生的解释,都是装饰:‘明月装饰了你的窗子,你装饰了别人的梦。’”诗人阿垅评价道“多绝望的诗!多绝望的哲学!在第一节,风景是人,认识是风景,人世和人生是风景;在第二节,宇宙是装饰,我是装饰,装饰了梦。什么也不是,什么也没有”(转引自沈约,2008:193)[7]。可见,在文本世界层面,持装饰悲哀说的人并不认同作者在文本世界里建立的可及世界,而倾向于认同文本世界里角色建立的不可及的世界。

文本世界分为参与者可及文本世界和角色可及文本世界。前者指文本世界的参与者建构的文本世界并为其真实性负责,其他参与者认为这些内容真实可靠;后者指文本世界的角色建立的文本世界并为其真实性负责,但文本世界的参与者不能判断其真值。文本世界创建者可信度高,我们就会概念化一个近端的、具体的文本世界;反之,就会概念化一个心理距离较远的文本世界(Gavins,2007:76-77)[2]。在读者进行文本处理过程中,如果已经了解作者的相关信息,并认为内容真实可靠,就会在阅读过程中激活这些信息,把关于作者在真实世界相关情况的知识投射到文本世界中。但是如果读者对作者的信息没有认同感,就会更倾向于认同文本世界里角色建立的不可及的世界。“相对说”主题的建构也可以用这个理论进行解释。

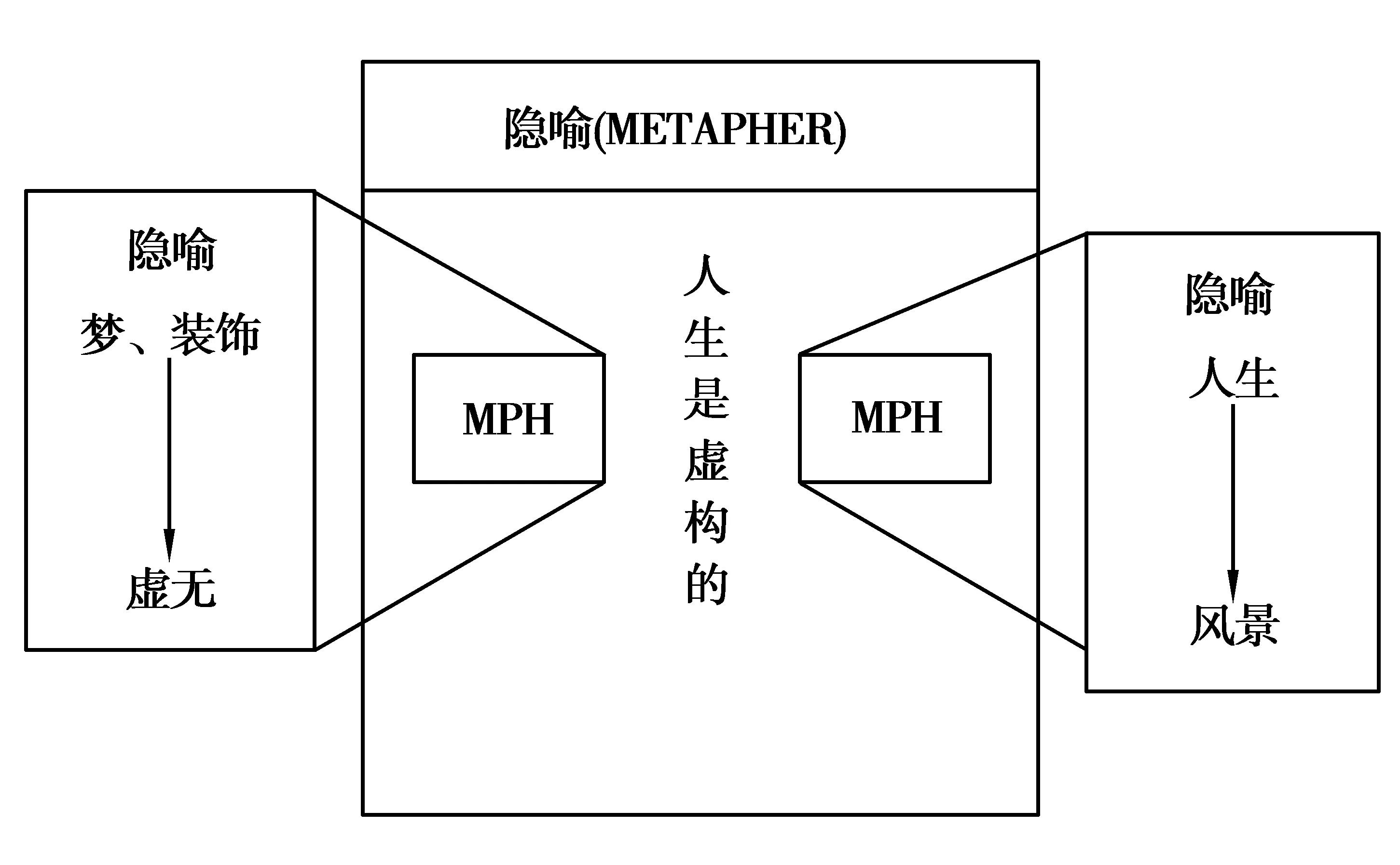

在文本世界层面,“装饰悲哀说”的世界构建成分、功能推进命题均与相对关联说一致,但“风景”“装饰”“梦”处于凸显位置,拥有了“人世和人生是风景,是不真实的”“装饰是不可靠的东西”“梦是虚幻的东西”等表示“虚幻、飘无”的概念隐喻,具体如图4所示:

图4 “装饰悲哀说”主题的概念隐喻

四、结语

传统的文学理论认为意象、结构等因素造成诗歌《断章》主题多样性的特点,并没有给出统一的阐释。从认知诗学研究视角,文本世界理论从认知学、心理学的视角,对读者在阅读文本时的心理过程进行深入分析,能够从话语世界、文本世界、亚文本世界三个层面对《断章》不同主题下文本的构建过程进行统一描绘。文本世界理论把语境和文本共同看作认知过程的一部分,在文本中寻找建构文本世界的答案,对参与者如何选择与当前语境相关的信息进行阐释,把阅读理解过程看作一个动态的文本处理过程,具有很强的操作性,并对文本意义的构建有着强大的阐释力。

[参考文献]

[1] Werth, P. Text Worlds: Representing Conceptual Space in Discourse. [M]. London: Longman, 1999.

[2] Gavins, J. Text world theory: An Introduction[M]. Edinburgh: Edinburgh Universtity Press, 2007.

[3] Gavins, J. & G. Steen. Cognitive Poetics in Practice[M]. London and New York: Routledge,2003.

[4] Stockwell, P. Cognitive Poetics: An Introduction. [M]. London & New York: Routledge, 2002.

[5] 高兴梅. 文本世界理论在意义构建中的解释力[J]. 安徽工业大学学报(社会科学版),2011,28 (6): 80-82.

[6] 卞之琳. 关于鱼目集.咀华集(附录)[M]. 广州:花城出版社,1984: 118.

[7] 沈约. 《断章》主题多解及成因探析[J]. 安徽文学,2008 (10): 193-194.

(责任编校:杨睿)

Text World Theory and Theme Diversity Analysis on Poetry “Fragments”

LI Wen-jing

(SchoolofForeignLanguages,ChongqingTechnologyandBusinessUniversity,Chongqing400067,China)

Abstract:Text theory is an important theory in the cognitive poetics. Text analysis is a dynamic process by using the three-level classification of the discourse world, text world, and the sub-world of a text, the writer, text and reader are closely combined. In text theory, the text is the analysis object. Based on the consideration of the author, the reader makes different construes with the text information and experiences, and constructs different cognitive world to interpret the text. This essay uses the text world theory to illustrate the causes for the theme diversity with a unified view. It proves that the text theory has a strong explanation for the construction of the text meaning, and reveals that the interpretation of literary text is not closed.

Key words:Fragments; theme; diversity; the text theory; illustration

doi:10.3969/j.issn.1672- 0598.2016.04.015

[收稿日期]2016-03-11

[作者简介]李汶璟(1979—),女,重庆黔江人;硕士,重庆工商大学外国语学院讲师,主要从事语言学理论研究。

中图分类号:I206.25

文献标志码:A

文章编号:1672- 0598(2016)04- 0102- 05