阴沟肠杆菌的临床分离及耐药性分析

2016-07-18黄新明高绪锋冯忠伟侯永彬强雪芹胡礼仪

黄新明,高绪锋,冯忠伟,侯永彬,强雪芹,胡礼仪△

(1.安徽医科大学附属六安医院检验科 237005;2.安徽省淮南市东方医院检验科 232000;3.重庆医科大学附属永川医院检验科 402160)

阴沟肠杆菌的临床分离及耐药性分析

黄新明1,高绪锋1,冯忠伟2,侯永彬3,强雪芹3,胡礼仪3△

(1.安徽医科大学附属六安医院检验科237005;2.安徽省淮南市东方医院检验科232000;3.重庆医科大学附属永川医院检验科402160)

目的了解六安地区阴沟肠杆菌的临床分布及其对常用抗菌药物的药敏情况,为临床抗感染治疗提供依据。方法采用常规方法分离并收集439株阴沟肠杆菌,Vitek-2全自动微生物分析仪检测其对12种抗菌药物的敏感情况,并进行分析。结果阴沟肠杆菌的临床分布以呼吸道为主,在分离出的439株细菌中,来源于痰液标本285株(64.9%),分泌物标本99株(22.6%),尿液标本30株(6.8%),其他标本25株(5.7%)。在药物敏感试验结果中,敏感率排在前3位的抗菌药物分别为美洛培南(96.3%)、阿米卡星(92.9%)、左氧氟沙星(79.7%);阴沟肠杆菌对抗菌药物的耐药率最高的是阿莫西林/克拉维酸,耐药率为94.9%,其次是氨苄西林,耐药率为92.8%。结论阴沟肠杆菌对多种抗菌药物均有不同程度的耐药,碳青霉烯类抗菌药物对该菌具有极高的抗菌活性,可作为治疗该菌较严重感染的首选药物。

阴沟肠杆菌;抗菌药物;耐药性

阴沟肠杆菌是常见的条件致病菌之一,也是院内感染的重要致病菌,它的常见感染部位为呼吸道、泌尿道等。随着广谱抗菌药物及免疫抑制剂的大量、不合理使用,阴沟肠杆菌的耐药情况日趋严重[1-2]。故了解其对药物的敏感率和耐药率,对探讨其耐药机制具有重要意义,也可为该菌的临床治疗提供依据。笔者对安徽医科大学附属六安医院临床标本分离到的439株阴沟肠杆菌及其对临床常用抗菌药物的耐药性进行了回顾性分析,并提出防治对策。现报道如下。

1材料与方法

1.1菌株来源本院2014年1~12月住院患者的各类标本中分离出的阴沟肠杆菌439株,排除同一患者的同一菌株。

1.2仪器与试剂试验所用的Vitek-2全自动细菌鉴定及药敏仪、GNI+鉴定卡、GNS药敏试验卡等均为法国生物梅里埃公司的产品,药敏纸片由中国药品生物制品检定所提供。

1.3菌株鉴定严格按照《全国临床检验操作规程》及Vitek-2全自动细菌鉴定及药敏仪操作说明进行,各种标本常规接种培养、分离、纯化,以GNI+鉴定卡进行细菌鉴定。

1.4药敏试验药物敏感试验采用GNS药敏试验卡进行检测。抗菌药物包括氨苄西林(AMP)、哌拉西林(PIP)、环丙沙星(CIP)、左氧氟沙星(LVX)、庆大霉素(GEN)、妥布霉素(TOB)、头孢吡肟(FEP)、头孢他啶(CAZ)、头孢呋辛(CXM)、亚胺培南(IMP)、美洛培南(MEM)、四环素(TCY)、阿米卡星(AMK)、复方磺胺甲噁唑(SXT)、阿莫西林/克拉维酸(AMC)、替卡西林/克拉维酸(TCC)、哌拉西林/他唑巴坦(TZP),共17种。质控菌株为大肠埃希菌标准株ATCC25922,金黄色葡萄球菌标准株ATCC25923,铜绿假单胞菌标准株ATCC27853。

1.5统计学处理采用WHONET5.6软件进行数据处理及统计学分析。

2结果

2.1阴沟肠杆菌的临床标本来源分布阴沟肠杆菌的临床分布以呼吸道标本为主,在分离出的439株细菌中,来源于痰液标本285株(64.9%),分泌物标本99株(22.6%),尿液标本30株(6.8%),其他标本25株(5.7%)。

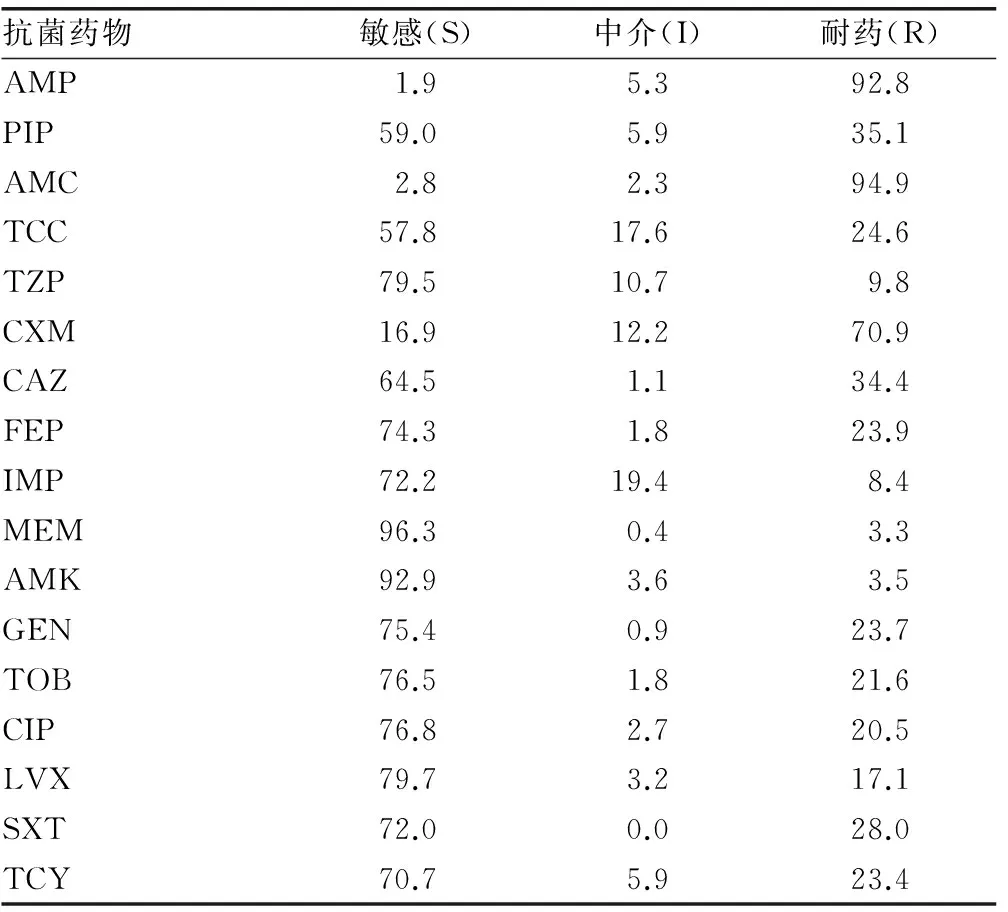

2.2阴沟肠杆菌的耐药性分析阴沟肠杆菌对17种临床常见抗菌药物的耐药性见表1。该菌对所测试的17种抗菌药物均有不同程度的耐药,敏感率排在前三位的是MEM(96.3%)、AMK(92.9%)、LVX(79.7%);阴沟肠杆菌对抗菌药物的耐药率最高的是AMC,耐药率为94.9%,其次是AMP,耐药率为92.8%。

表1 阴沟肠杆菌对抗菌药物的敏感情况(n=439,%)

3讨论

阴沟肠杆菌属于肠杆菌科肠杆菌属,营养要求不高,具有周鞭毛、动力阳性、兼性厌氧等特征,广泛存在于水、土壤等外界环境和人、动物肠道中,在机体免疫力低下,或异位寄生、侵入时便可引发感染,是引起医院感染较为常见的条件致病菌之一。随着免疫抑制剂、广谱抗菌药物、肿瘤药物等的大量使用,各种侵袭性诊疗手段的普遍应用,以及头孢菌素类抗菌药物对肠杆菌属细菌产生的AmpC酶不稳定等多种因素,导致阴沟肠杆菌已成为院内感染的主要病原体之一。李美等[3]分析了2008~2012年临床分离阴沟肠杆菌的分布及耐药性,阴沟肠杆菌在医院感染菌中占第六位。另外甘泳江等[4]对2001~2010年临床分离阴沟肠杆菌的分布及耐药性变迁进行了分析,结果显示阴沟肠杆菌占全部病原菌的6%~9%。这使临床抗感染治疗面临潜在的威胁。

相关研究均显示,阴沟肠杆菌的检出率及其耐药率有逐年上升的趋势[3-4]。本院病历资料显示阴沟肠杆菌感染者多见于机体抵抗力下降的昏迷患者、重症患者、老年人及术后应用大量抗菌药物、免疫抑制剂、激素等进行治疗的患者,这些患者常引起合并感染,导致阴沟肠杆菌的感染率升高。本研究显示,17种抗菌药物进行的药物敏感试验结果中,敏感率排在前三位的抗菌药物分别为MEM(96.3%)、AMK(92.9%)、LVX(79.7%),与文献报道的基本一致[5-7],由此提示在临床抗感染治疗中,可将这3种药物作为经验用药的首选药物。阴沟肠杆菌对LAZ、头孢噻肟、头孢曲松等第3代头孢菌素的耐药率相对较高,这与第3代头孢菌素的广泛应用密切相关。阴沟肠杆菌的耐药性主要由可诱导的染色体Ⅰ型酶(AmpC酶)介导产生[8],第3代头孢菌素的广泛使用,足以使阴沟肠杆菌高产AmpC酶而引起耐药。另外,阴沟肠杆菌对抗菌药物的耐药率最高的是阿莫西林/克拉维酸,耐药率为94.9%,其次是AMP,耐药率也高达92.8%,由此可见阴沟肠杆菌对这些药物的抗菌活性非常低,临床上不考虑使用它作为其抗感染治疗的药物。

本研究结果还显示,碳青霉烯类抗菌药物对阴沟肠杆菌的抗菌活性相对较强。虽然碳青霉烯类抗菌药物仍然保持其较高的抗菌活性,但是由于其应用增加而出现了耐药菌株,这可能与碳青霉烯酶的产生及外膜蛋白缺失等有关[9-10],这也提醒临床医务工作者应对碳青霉烯类耐药菌株应引起足够重视。另外,由于碳青霉烯类抗菌药物是产生头孢菌素酶的强诱导剂,可能导致阴沟肠杆菌对头孢菌素类的耐药,因此应该把碳青霉烯类抗菌药物作为特殊使用的抗菌药物,医院对其使用必须进行严格审批和管理。虽然出现了不同程度的耐药,但它仍然是目前抗菌活性较强的药物,建议临床上可以作为多重耐药菌株感染的首选药物。

阴沟肠杆菌已成为院内感染的主要病原菌,且其耐药机制错综复杂,因此阴沟肠杆菌的耐药现象绝不可忽视,应密切监视耐药菌株的流行情况,严格合理地使用广谱抗菌药物,早期防止院内感染,减少耐药菌株的出现。对于阴沟肠杆菌感染,临床在进行抭感染治疗时应合理应用抗菌药物,定期轮换使用不同的抗菌药物或采用联合用药方式,以避免产生BushⅠ(AmpC)型β-内酰胺酶及其突变菌株与多重耐药菌株。

[1]蒙雨明,韦柳华,彭华.阴沟肠杆菌的感染分布与耐药性分析[J].中华医院感染学杂志,2013,23(17):4284-4285.

[2]王萍,张和平,薛克俭.127株阴沟肠杆菌耐药性监测分析[J].国际检验医学杂志,2013,34(24):3362-3364.

[3]李美,刘宝,万珊,等.2008~2012年临床分离阴沟肠杆菌的分布及耐药性分析[J].中国抗菌药物杂志,2014,39(10):775-779.

[4]甘泳江,黎冬梅,韦香妮.2001~2010年临床分离阴沟肠杆菌的分布及耐药性变迁[J].中国感染与化疗杂志,2012,12(1):39-41.

[5]刘双.114株阴沟肠杆菌临床分离株的耐药性及分布[J].中华实验和临床感染杂志(电子版),2012,6(2):101-103.

[6]张世勇,胡佳林,许涛.106株阴沟肠杆菌临床分布及耐药特性分析[J].国际检验医学杂志,2011,32(13):1519-1520.

[7]陈刚,蒋冬香,高玲.阴沟肠杆菌的临床分布与耐药性[J].中华医院感染学杂志,2010,20(15):658-659.

[8]刘军,李国明.阴沟肠杆菌耐药机制的研究进展[J].国外医药抗菌药物分册,2009,30(2):49-51.

[9]张肖,宋诗铎.2株阴沟肠杆菌临床分离株对碳青霉烯类抗菌药物耐药机制的研究[J].中国抗菌药物杂志,2011,36(4):303-306.

[10]Behera B,Mathur DA.Ertapenem susceptibility of extended spectrum β-lactamase-producing Enterobacteriaceae at a tertiary care centre in India[J].Sing Med,2009,50(6):628-632.

2016-01-28修回日期:2016-03-18)

10.3969/j.issn.1673-4130.2016.12.035

A

1673-4130(2016)12-1684-02

·临床研究·