国际理解教育≠对外国、外国文化的了解

2016-07-17姜英敏

姜英敏

近年来,国际理解教育在我国方兴未艾,成为备受关注的教育新热点。《国家中长期教育改革与发展纲要(20102020年)》第十六章明确提出实施国际理解教育。《中国学生发展核心素养》中,在“社会参与”核心素养基本要点上国际理解赫然在列。各地近年来纷纷出台国际理解教育实施计划,中小学相关实践也出现蓬勃发展的势头。

但是,由于缺乏系统研究作为支撑,我国的国际理解教育在实施过程中面临着诸多困境,不少地区的实践停留在将“介绍国外文化”为主线的“国际了解教育”阶段,或将外国文化当作固定不变、根据自身认知图示去诠释的“国际误解”教育阶段,成为阻碍国际理解教育持续、深入发展的瓶颈。本文认为,厘清相关概念、定位教育目标、建构课程体系、寻找相关主题和方法,是国际理解教育实施过程中必不可少的关键环节。

厘清国际理解教育的概念边界

到底什么是国际理解教育?这是诸多中小学在实践过程中备感困惑的问题,而迄今为止我国学界尚未对此问题提出鲜明的解答。由于缺乏明确的概念界定,不少中小学在实施过程中感到迷茫,有的学校认为,只要与“国外”“国际化”有关的活动都可纳人国际理解教育范畴,比如国外联谊学校的友好交流訪问中,互相进行文艺会演都被称其为“国际理解教育”。殊不知,国际理解教育不是单纯字面意义上的“对外国、外国文化”的了解,更意味着人才培养模式和理念的改变,需要明晰概念、确定目标,并在此基础上采取特有的教学方法。

目前,我国语境中的“国际理解教育”概念有四个不同来源。一是来自联合国教科文组织、以实现人类和平为宗旨的国际理解教育。该组织于1946年在第一次大会上提出国际理解教育概念,出于对两次世界大战的反省,呼吁通过国际理解教育增加对各国、各民族文化的理解,从而实现和平。1974年以来,联合国教科文组织更强调培养“全球公民”,呼吁从全球的视角思考实现全球和平的途径与方法。而世界各国在接纳其理念的过程中,根据本国政治、经济、文化背景制定出本土化的国际理解教育概念。随着全球化时代的到来,各国更将全球化对策相关使命赋予国际理解教育,使其出现异常复杂的状况。

二是来自全球责任意识、以解决人类共同面临问题为目的的国际理解教育,包括对环境、食品安全、移民及难民等当下全球问题的关注。

三是来自各国全球化政策、以解决全球化带来的国内问题、提升本国、本民族国际竞争力为目标的国际理解教育。正如《国家中长期教育改革与发展纲要(2010~2020年)》中提出的,国际理解教育的总方向就是“借鉴国际上先进的教育理念和教育经验,促进各地、各校教育改革发展和教育治理能力、治理水平的现代化,提升我国教育的国际地位、影响力和竞争力;加强区域范围内教育国际交流与合作,促进国际理解教育,推动跨文化交流,增进对不同国家、不同文化的认识和理解;适应国家经济社会对外开放的要求,面向地方和学校,着眼培养胸怀祖国、面向世界,具有国际视野、通晓国际规则、未来能够参与国际事务和国际竞争的高素质国际化人才”。

四是以“了解”国外文化为目的的国际理解教育,通常称为“3F”国际理解教育,即以国外“食物(food)、服饰(fation)、节日(fastible)”的固定知识学习为主要目标,以在本校内举办“**文化节”等作为主要形式。

这四大类国际理解教育,其理论来源、教育目标和内容体系各不相同,形成了我国国际理解教育的百花园。我们认为,国际理解教育应是立足本国,培养学生作为全球、国家、社会、自然之一员的责任感,通过教育使学生拥有全球胸怀,为世界之和平作出贡献,同时在纷繁复杂的世界局势中维系自己稳定的价值体系,培养对自身文化传统的认同和对世界文化的包容态度。在国际理解教育的实践过程中,唯有知晓不同的概念来源及边界,才能找到坐标,明确本校、本课程的国际理解教育目标及内容,才能做到“有目的、有计划地实施”。

国际理解教育的问题与误区

近10年来,我国的国际理解教育实现了数量上的快速增长。北京、上海等地区自不必说,许多内地城市也出现了大规模推行的例子。随着国际理解教育进入深层发展阶段,原有发展模式问题也越来越凸显。

国际理解教育的推行主体多为地方教育行政机构,其目的是加快本地区教育国际化进程。而在这种自上而下的推动过程中,不少学校为了“完成任务”被动实施,缺乏长远持续的实施目的和计划,难以延续。

对本校、本地区国际理解教育的目标、内容框架等缺乏系统、原创的设计,为短期收效而注重“国际了解”教育,使国际理解教育流于形式、难以深入。实施形式多以活动为主,游离于学校现有课程之外,导致各项活动时间间隔较长、不连贯、偶发等问题。

有些学校为了短期内迅速推广,编写出校本教材或资料集,以传授固定、静止的国外文化知识为主要内容,照本宣科,造成“国际误解”教育。

在国际理解教育理论研究尚未跟进的情况下,不少学校、教师虽然有诸多热情,但缺乏对该问题的系统研究,导致教育内容难以深入,有的甚至背离了国际理解教育的初衷。

以上种种问题,是在国际理解教育量的增长过程不可避免的,有必要通过活动课程化、课程系统化的过程进行消解。

从“活动化”向“课程化”转型

我国各地实施国际理解教育的时间虽然不短,但大多以中小学教育实践探索的形式出现,或作为地方政府教育国际化政策的一环在本地区内推广。

教育部颁布的政策文献中出现“国际理解教育”一词是在《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)》中。《纲要》第十六章第五十条明确提出:“提高交流合作水平。扩大政府间学历学位互认。支持中外大学间的教师互派、学生互换、学分互认和学位互授联授。加强与国外高水平大学合作,建立教学科研合作平台,联合推进高水平基础研究和高技术研究。加强中小学、职业学校对外交流与合作。加强国际理解教育,推动跨文化交流,增进学生对不同国家、不同文化的认识和理解。”从政策文本可知,该时期我国对国际理解教育的定位是“教育国际化的一环”,宗旨是提高我国教育的国际竞争力。

而在2016年《中国学生发展核心素养》中提出“国际理解”素养,并将其解释为“具有全球意识和开放的心态,了解人类文明进程和世界发展动态;能尊重世界多元文化的多样性和差异性,积极参与跨文化交流;关注人类面临的全球性挑战,理解人类命运共同体的内涵与价值等”。可以发现,国际理解素养强调的是“人类命运共同体”。

目前,我国国际理解教育的实施途径比较广泛,包括“国家课程渗透”“开发校本课程”“举办学校特别活动”“依托国际交流活动”“依托海外游学活动”等,而所有途径都可开发成系统课程。“国家课程渗透”主要是指在立足本国的基础上,在国家课程内实施国际理解教育,例如通过语文、历史、地理、德育类课程渗透国际理解教育的理念,重新设计课程内容;“开发校本课程”则主要指以班级单元课程或全校校本课程的形式开发出本校、本年级独特的国际理解教育课程。由于校本课程所具有的灵活性、跨学科、活动为主等特点,更有利于国际理解教育的实施。总之,无论用怎样的方式进行开发,都要明确这些课程所要培养的是学生的哪些国际理解能力和态度,通过哪些途径、时间来实施。唯有从课程角度思考和定位,才能避免将国际理解教育简单归结为外国文化知识学习的“浅层理解”局面,使其成为对学生真正产生影响的长远、系统的教育。

总的来说,我国国际理解教育的目标是通过培养学生作为全球社会、国家、地区、自然界中的.员所应具备的知识、能力和态度,使学生关注到全球化状态下人与人、人与自然的相互依赖性愈加明显的事实,思考人类共同面临的问题,同时具备国家公民之责任感,力求解决全球化带来的国内问题,为建设可持续发展的世界和国家作出应有贡献。

基于这一点,各地、各学校在开发国际理解教育的课程中,应首先确定本地区、本学校所要开发的课程是基于国际理解教育怎样的目标。从空间维度上说,目标设定需要考虑的是“作为国民”“作为社会中的一员”“作为世界中的一员”“作为自然界中的一员”,怎样在全球大家庭中生存、生活的问题;从学习内容上说,需要考虑今天全球共同面临的诸多问题,以及怎样理解和解决这些问题。根据这些坐标,设计出本地区、本校的课程体系,才能使国际理解教育有的放矢。

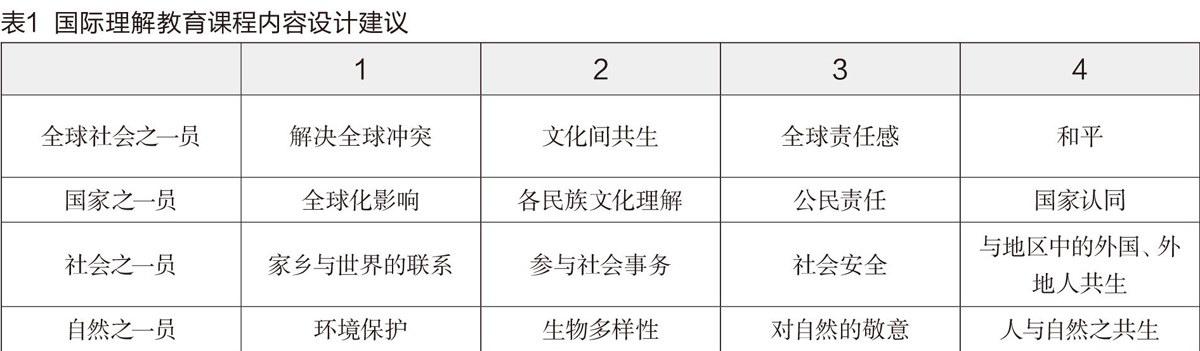

既然国际理解教育的主要目的不是为了“了解国外文化”“长见识”,而是要培养21世纪对自身文化传统认同和对世界文化包容的人,那么按照这个目标选定丰富、多样的课程内容体系是决定其成败的关键。在此过程中,需要定位从哪个维度选择内容领域,然后再根据内容领域选定具体主题,使课程开发持续性地横向扩展和纵向深化。例如,“全球”维度有:对全球共同关注的当下热点问题讨论、全球责任意识、和平、文化间理解等相关主题;“国家”维度有:由于全球化带来的国内问题、国内各民族之间和谐共生、作为公民的国家认同感、全球化時代公民责任等主题;社会维度有:从家乡看世界、参与社会事务、社会安全、与地区中不同价值观、文化背景的人和谐共生等主题;自然维度包括环境、生物多样性、对自然的敬意、与自然的共生等主题(见表1)。

此外,这些主题的开发应与课程实施模式相结合。例如,以在国家课程中渗透其理念的形式开发国际理解教育课程时,应考虑与原有课程计划的衔接;作为校本课程开发时需要关注的是独立的系列主题设计;作为学校活动进行开发时,需要明确所定主题适合以什么形式、在哪个年级实施等。

正因为国际理解教育不拘泥于特定的形式,也因此可以打破国家课程与校本课程的界限、学校活动与课程的界限、校内校外场域的界限,同时也可打破学科界限,设计出灵活、生动的国际理解教育课程。重要的是怎样在课程实施过程中,找到真正有利于培养学生能力和态度的方法。

近年来,以下教学方法广受教师欢迎。

第一,在文化理解相关主题中,为避免学生形成对国外文化的刻板印象,多用建构式教学方法,让学生多角度理解文化的传承与变革。例如,“和服,是日本的传统民族服装”是不少学校在学习日本文化时经常采用的内容,但与其让学生学习这些内容,不如通过“今天的日本人在什么场合穿什么样的和服?”等内容的讨论,让学生理解“穿和服”的文化在今天的日本是怎样被传承的。

第二,为了让学生能够站在不同立场思考全球问题等,用代表不同立场的小组之间进行讨论等方法。例如,今年曾受到世界各国普遍关注的难民问题,与其把已确定的立场和已有的结论教给学生,不如让学生分为难民组、接纳和拒绝接纳难民的国家组分别陈述观点进行讨论,然后让学生分小组决定接受还是拒绝难民的进入,并说出理由。

第三,游学课程尽量设计为探究式学习,让学生分主题进行调查、统计、访谈、合作等。

第四,国际交流课程尽量通过“围绕某一主题的对话”,而不只是简单的文艺表演或食物品尝等表面交流。

国际理解教育在我国的理论体系并不完善,教育一线的经验积累也不够充分。但是,培养具有国际理解能力的人却是我国不可回避的课题,也是我国中小学教育需要不断探索的热点问题。