结核性脑膜炎脑脊液细胞学动态分析

2016-07-15唐黎黎吴元波方传勤高宗良

唐黎黎,吴元波,方传勤,饶 静,高宗良

(安徽医科大学第二附属医院神经内科,安徽 合肥 230601)

结核性脑膜炎脑脊液细胞学动态分析

唐黎黎,吴元波,方传勤,饶静,高宗良

(安徽医科大学第二附属医院神经内科,安徽 合肥230601)

摘要:目的探讨结核性脑膜炎患者脑脊液细胞学的特点及其诊断价值。方法运用玻片细胞沉淀细胞学方法,对29例结核性脑膜炎患者的60份脑脊液标本分类进行动态分析以评估疗效及预后。结果结核性脑膜炎患者脑脊液中白细胞总数升高,早期表现可不典型,呈淋巴细胞为主型或混合细胞型反应,随着病情发展,中期可以混合细胞型反应为主,恢复期则转为以淋巴细胞、单核细胞为主。结论脑脊液细胞学检查操作简单,流程迅速,结果准确,对结核性脑膜炎的诊断及预后判断具有较好的辅助价值。

关键词:结核,脑膜;脑脊髓液;细胞诊断学;细胞计数

结核性脑膜炎(tuberculousmeningitis,TBM)是最常见的中枢神经系统感染性疾病之一,死亡率较高,其预后与早期诊断、早期正规抗结核治疗密切相关[1-2]。结核性脑膜炎早期临床表现多不典型,常与其他类型脑膜炎混淆,目前尚缺乏快捷有效的确诊手段。由于神经解剖结构和脑脊液生成、循环特点,脑脊液细胞学可以提示脑膜疾病的性质,与中枢神经系统病理改变存在对应关系,此为脑脊液细胞学诊断的重要基础。脑脊液细胞学检查开展方便、投入少,流程快捷、结果可靠,并且对结核性脑膜炎的诊断具有一定的特异性[3]。本实验收集了29例确诊结核性脑膜炎患者的脑脊液标本,对其细胞学检查结果加以分析,现报道如下。

1资料与方法

1.1一般资料本组病例为2014年8月至2015年12月期间,安徽医科大学第二附属医院神经内科确诊为结核性脑膜炎的患者,共29例,脑脊液共60份。上述病例符合2010国际结核病专家诊断共识[4],其中男性19例,女性10例,年龄18~81岁,平均年龄为(49±27)岁,其脑脊液+标本行细胞学检查,按送检时间先后纳入实验,最早送检时间为发病后1d,最迟为发病后120d。

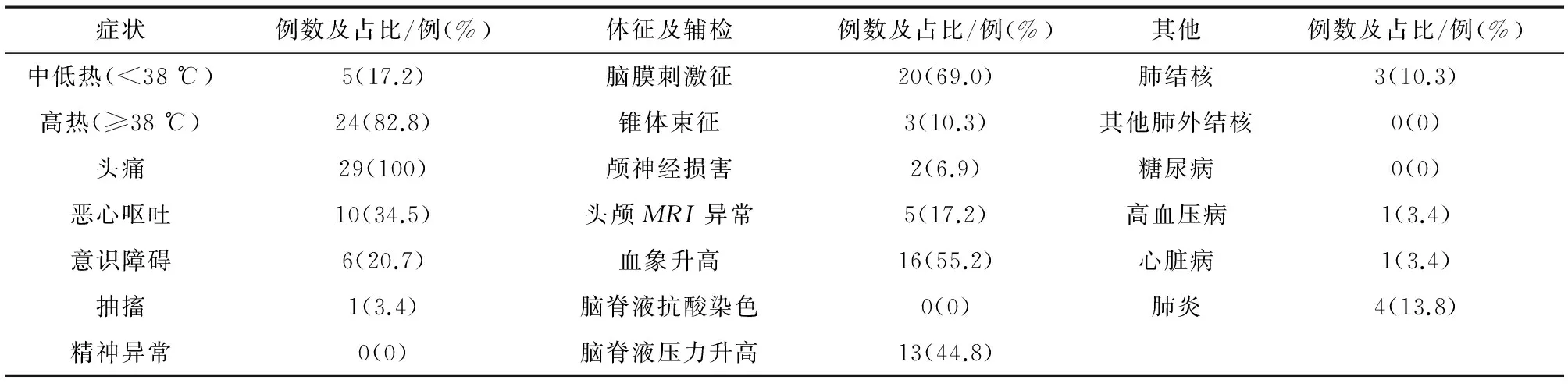

1.2临床特点29例患者中,3例患者伴有肺结核或其他肺外结核,2例既往有结核病史。全部患者均有不同程度的发热、头痛,部分患者伴有恶心、呕吐、意识障碍、癫痫发作等,具体见表1。29例患者治疗后,21例明显好转,5例因放弃治疗自动出院预后不详。其中3例经治疗疗效不佳,患者一般情况差,多次复查腰穿压力持续较高,行脑脊液细胞学检测,分类示中性粒细胞长期升高或存在,预后不良。

表1 主要临床特点(症状、体征、辅助检查、合并其他疾病)

1.3脑脊液细胞学检查方法观察脑脊液透明度和颜色,行细胞学计数,根据白细胞数目,取脑脊液0.1~0.5mL,采用FMU-6微型细胞玻片离心沉淀器,低速离心(700r·min-1,2~5min),将有浓集后细胞的玻片进行May-Grunwald-Giemsa(MGG)染色10min,冲洗后自然干燥,用OLYMPUS光学显微镜在油镜下进行细胞学分类及计数,统一计总数200个细胞,分类以百分比表示。

1.4实验分组将29例结核性脑膜炎患者的60份脑脊液标本,按留取标本时间先后顺序,将发病后0~2周、3~4周、>4周分为3组,比较3组间细胞学分类变化情况。

2结果

2.1标本分布所有标本按照发病后送检时间纳入实验,其中发病2周内送检共9份,3~4周内送检共28份,可以看出绝大多数病例集中在发病后3~4周。

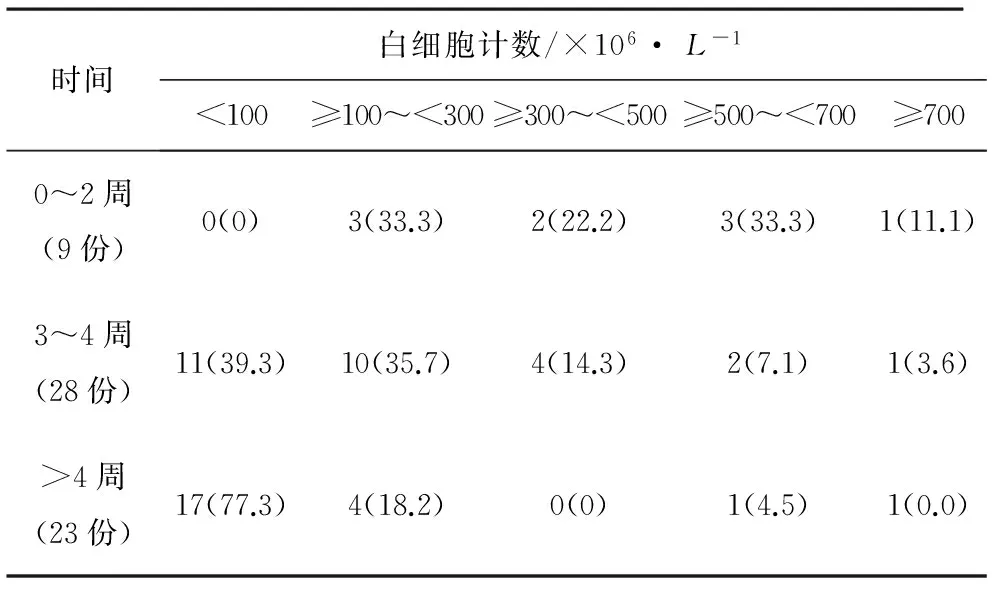

2.2不同病程白细胞计数情况分析所有送检脑脊液中白细胞总数均呈现不同程度的升高。对不同时期白细胞总数进行比较,结果提示不同病程组间差异有计学意义(P<0.05)。由此可见,发病后3~4周白细胞计数明显升高,细胞总数波动于(100~300)×106·L-1之间,见表2。

表2 29例患者发病后不同时间段60份标本的

注:三组比较,χ2=22.182,P<0.05。

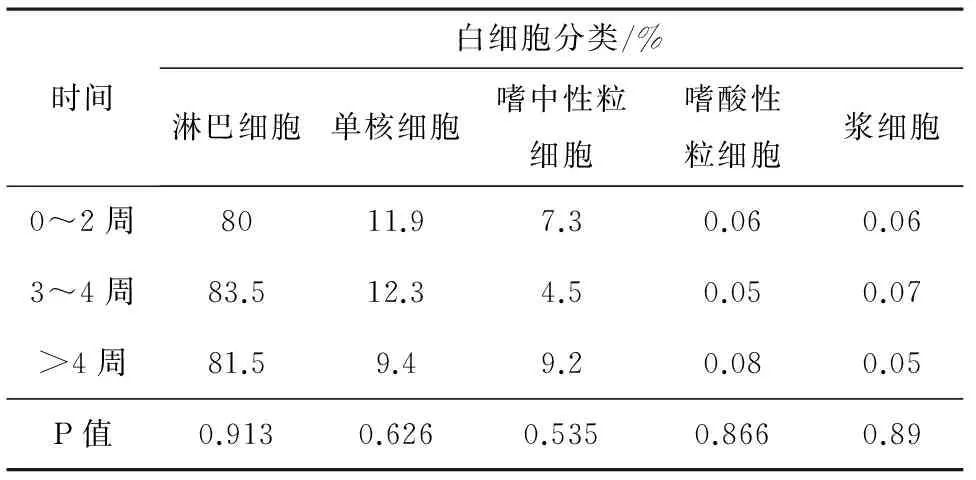

2.3不同病程白细胞分类变化分析患者细胞学分类以淋巴细胞为主,单核细胞其次。早期中性粒细胞较正常升高,偶见浆细胞及嗜酸性粒细胞。随着病情发展,后期脑脊液液中以激活的淋巴细胞为主,浆细胞及嗜酸性粒细胞出现率无明显变化,见表3。

表3 29例患者发病后不同时间段60份标本的

注:单核细胞为主,淋巴细胞形态正常。

3讨论

结核性脑膜炎在所有结核病中临床症状最严重,致残率较高,误诊率较高,是结核病死亡的主要原因[5]。对临床诊断结核性脑膜炎,抗结核药物治疗有效的患者,进行脑脊液细胞学的动态分析,有助于结核性脑膜炎的临床鉴别诊断和疗效评估[3,6]。

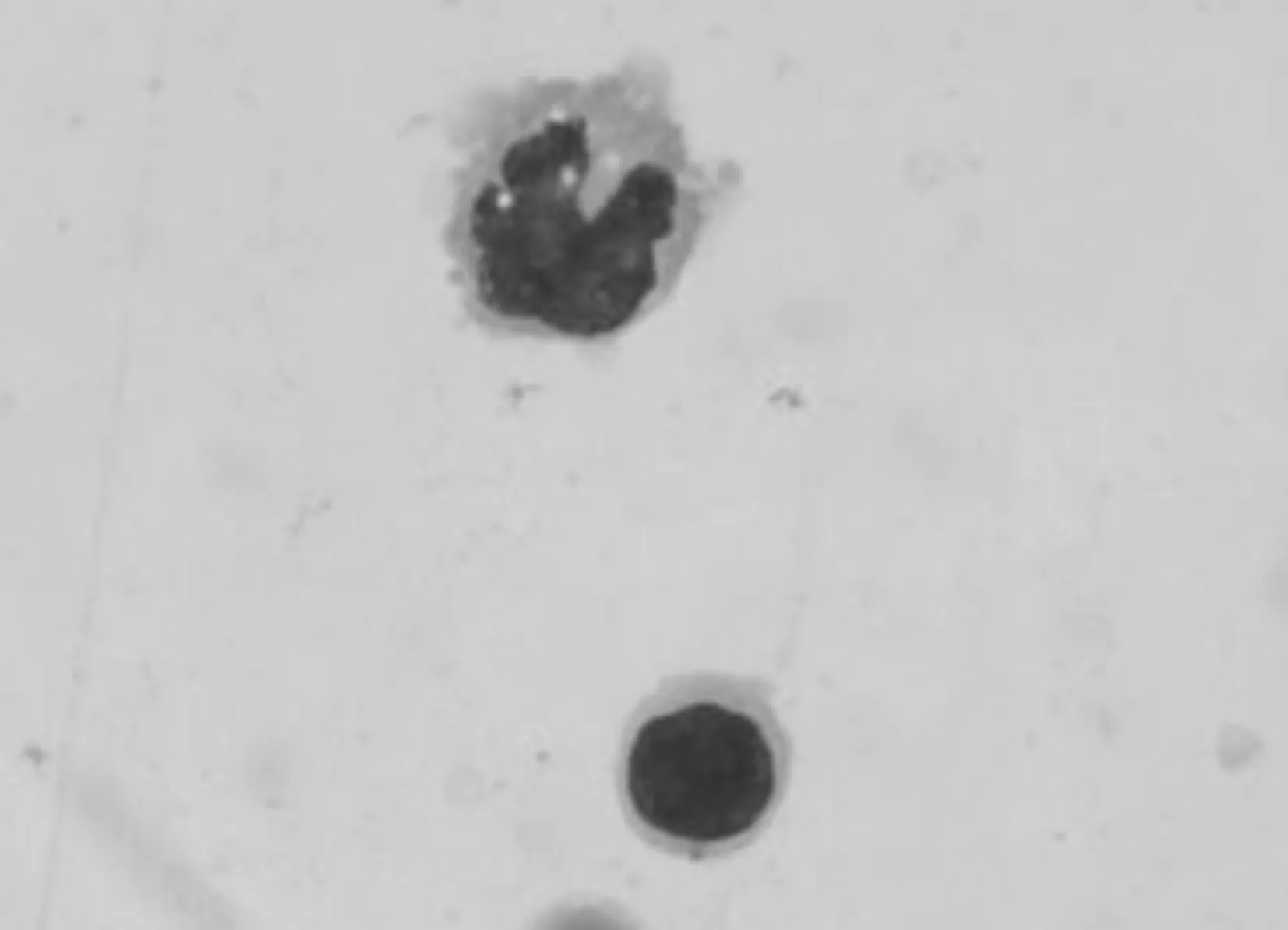

正常脑脊液一般为无色透明液体,细胞数(0~10)×106·L-1,以单核细胞或淋巴细胞为主,比例一般为6∶4到3∶7之间(图1)。病理情况下,细胞比例可发生明显变化,表现为比例的倒错或绝对值的升高,同时可伴有细胞形态的异常。而正常脑脊液中一般不含有嗜中性粒细胞,但在出现穿刺损伤时,可有血液来源的嗜中性粒细胞污染。浆细胞则见于中枢神经系统感染,尤其是结核性或病毒性脑膜炎[7]。结脑患者的脑脊液外观可为无色透明,或淡黄毛玻璃样,细胞数波动于(100~1 000)×106·L-1之间不等。本研究通过对29例结脑患者的60份脑脊液标本的细胞学检查进行动态分析,结果提示所有患者脑脊液中白细胞总数均升高,大多数升高明显,最高达1 222×106·L-1,同时伴有细胞学分类的明显异常。且随着病程的进展和对治疗的反应,白细胞呈逐步下降的趋势,这与国内的相关研究结果一致[3,6,8]。

结核性脑膜炎早期可有嗜中性粒细胞比例升高,如其与淋巴细胞、激活的淋巴细胞、单核细胞以及激活的单核细胞并存,比例相差不过分悬殊,则称为混合细胞型反应,是结脑脑脊液细胞学最显著的特征。混合细胞型反应中以淋巴细胞为主型最常见。发病2周内,脑脊液细胞学尚不典型,可以淋巴细胞或单核细胞为主,白细胞总数也可不高,难以与病毒性脑膜炎区分。本研究提示有28份脑脊液中完全无嗜中性粒细胞存在,占总数的46.7 %,淋巴细胞比例最高可达100%。其中有明显嗜中性粒细胞升高并呈现混合型细胞反应的共22份,占总数的36.7%。随着病程进展,嗜中性粒细胞比例逐渐下降,淋巴细胞和单核细胞比例增高,激活的淋巴细胞增多,镜下可见明显核分叶。发病2~4周的细胞学分类多提示典型的混合细胞型反应(图2)。随着病程延长及使用正规、足量、长程的抗结核药物治疗,4周后患者脑脊液细胞学分类多以淋巴细胞及单核细胞为主,中性粒细胞则减少或消失(图3)。与国内外相关研究结果一致[3,6,8-9]。

注:单核细胞为主,淋巴细胞形态正常。

图1正常人脑脊液中的白细胞(MGG染色×100)

注:中性粒细胞、淋巴细胞比例升高,部分激活。

图2结核性脑膜炎患者脑脊液中的白细胞(病程2~4周)

(MGG染色×100)

注:淋巴细胞为主,大部分激活,可见分叶核。

图3结核性脑膜炎患者脑脊液中的白细胞(病程>4周)

(MGG染色×100)

脑脊液细胞学检查是判断结核性脑膜炎疗效与预后的最佳指标之一。本研究提示如脑脊液呈持续混合细胞型反应,则预后差;如治疗后白细胞总数下降迅速,分类呈淋巴细胞为主型,则预后较好;如恢复期嗜中性粒细胞再次出现或升高,则提示病情加重。对以淋巴细胞比例升高为主而无明显混合细胞型反应者,持续出现激活的淋巴细胞,则预后较差;治疗后淋巴细胞形态恢复正常、比例下降,则预后较好。

综上所述,结核性脑膜炎患者发病2~4周时,脑脊液细胞学分类多数呈典型的混合细胞型反应,在这一时期行腰穿检查送检脑脊液,诊断结脑的阳性率最高。如细胞学无典型特征,而以淋巴细胞为主,则观察细胞形态、计算激活的淋巴细胞所占比例,综合治疗后细胞学分类的变化有助于结脑的诊断。病原学检查仍旧是确诊结脑的金标准,目前随着结核杆菌培养和抗酸染色方法的进步,越来越多的结脑病例得以确诊,但其耗时长、花费大,影响患者的早期诊治,故脑脊液细胞学检查仍是诊断结脑并协助判断其预后、转归不可缺少的指标之一。目前该研究所收集样本量尚小,待进一步扩大后可进行与其他类型脑炎相关的研究,进一步验证脑脊液细胞学在各类型脑炎诊治当中的重要作用。

参考文献

[1]MouchetF.Tuberculousmeningitis:adiagnosticchallengeandadevastatingoutcome[J].DevMedChildNeurol,2016,58(5):428-429.

[2]GuJ,XiaoH,WuF,etal.Prognosticfactorsoftuberculousmeningitis:asingle-centerstudy[J].IntJClinExpMed,2015,8(3):4487-4493.

[3]张继萍,任丽娟,李永利,等.结核性脑膜炎临床表现及脑脊液细胞学结果分析[J].皖南医学院学报,2015,34(5):461-463.

[4]MaraisS,ThwaitesG,SchoemanJF,etal.Tuberculousmeningitis:auniformcasedefinitionforuseinclinicalresearch[J].LancetInfectDis,2010,10(11):803-812.

[5]ThwaitesGE,VanToornR,SchoemanJ.Tuberculousmeningitis:morequestions,stilltoofewanswers[J].LancetNeurol,2013,12(10):999-1010.

[6]张敏,常晓琳,杨毅宁,等.结核性脑膜脑炎脑脊液细胞学动态分析及其诊断价值[J].中华神经外科疾病研究杂志,2009,8(3):239-242.

[7]武进,郝小军,王俊梅,等.脑脊液细胞学853例临床分析[J].脑与神经疾病杂志,2015,23(1):9-12.

[8]闫世明,秦桂香,赵云虹,等.结核性脑膜炎脑脊液细胞学的临床研究[J].中国防痨杂志,2011,33(12):780-784.

[9]RameshAK,HaglerS,BealJC,etal.Pearls&Oy-sters:CSFanalysisandthetherapeuticparadoxintuberculousmeningitis[J].Neurology,2014,83(15):e145-e146.

基金项目:安徽省自然科学基金项目(1608085MH209)

通信作者:高宗良,男,主任医师,硕士生导师,研究方向:神经系统变性疾病,E-mail:gzl2013@163.com

doi:10.3969/j.issn.1009-6469.2016.06.028

(收稿日期:2016-03-04,修回日期:2016-04-26)