某院66例登革热病例的临床分析

2016-07-14姚坚贞杨素娟陈佳彬

姚坚贞* 杨素娟 张 萍 陈佳彬

(福建省莆田市涵江医院感染性疾病科,福建 莆田 351111)

某院66例登革热病例的临床分析

姚坚贞* 杨素娟 张 萍 陈佳彬

(福建省莆田市涵江医院感染性疾病科,福建 莆田 351111)

【摘要】目的 探讨66例登革热病例的临床特点,以总结登革热防治经验。方法 回顾性调查分析我院2014年9月至2014年10月收治的66例登革热确诊病例的临床表现和治疗情况。结果 2014年莆田地区登革热患者常见临床表现为畏冷、发热、头痛、全身酸痛、关节痛、疲乏、皮疹、恶心、呕吐、球结膜水肿、白细胞数减少、中性粒细胞数减少、血小板计数减少,少数病例可出现胸水、腹水及心包积液。所有确诊患者血清登革病毒IgM抗体阳性(100%)。未发现严重并发症,无重症病例。给予退热、补液、升粒细胞、升血小板等对症支持治疗,66例登革热患者均治愈出院,无死亡病例。结论 登革热临床表现复杂多样,目前无特效抗登革病毒药物,主要采取对症及支持治疗。登革热的防治措施主要是早发现、早诊断、早治疗,早防蚊隔离。

【关键词】登革病毒;登革热;临床表现;实验室检查;治疗;防控措施

登革热是由登革病毒引起的急性传染病,主要通过埃及伊蚊或白纹伊蚊叮咬传播,登革热临床表现复杂多样,具有传播迅猛、高发病率低病死率及严重类型病死率较高、人群普遍易感等特点[1],加上登革热的输入性、突发性,易致误诊、漏诊,造成传染源“逍遥”传播,而致疫情报告、调查处理不及时从而造成疫情蔓延。为了推动登革热的防治工作,现对我院感染科2014年9月至2014年10月收治的66例登革热确诊病例进行临床分析。

1 对象与方法

1.1 研究对象:对2014年9月至2014年10月在我院感染科住院、诊断明确、资料完整的登革热病例。

1.2 方法:采取回顾性研究方法,查阅病历、记录每位患者的一般资料、临床症状、实验室检查、影像学检查、治疗情况及预后等。

1.3 诊断标准。依照中华人民共和国卫生和计划生育委员会《登革热诊疗指南》(2014年第2版)[1]:①有流行病学资料;②发热、皮疹等临床表现;③实验室检查。

2 结 果

2.1 一般情况:66例中,男29例(43.94%),女37例(56.06%)。年龄6~94岁,平均年龄44.70岁。均为涵江区常住居民。

2.2 年龄分布:发病年龄主要集中在中青年(21岁~70岁)占65.15%,10岁以下和70岁以上患者所占比例相对较低。

2.3 患者地区分布:涵东20例(30.30%),三江口镇19例(28.79%),江口9例(13.64%),涵西8例(12.12%),国欢镇5例(7.58%),白塘镇4例(6.06%),黄石1例(1.52%),均是本土病例。

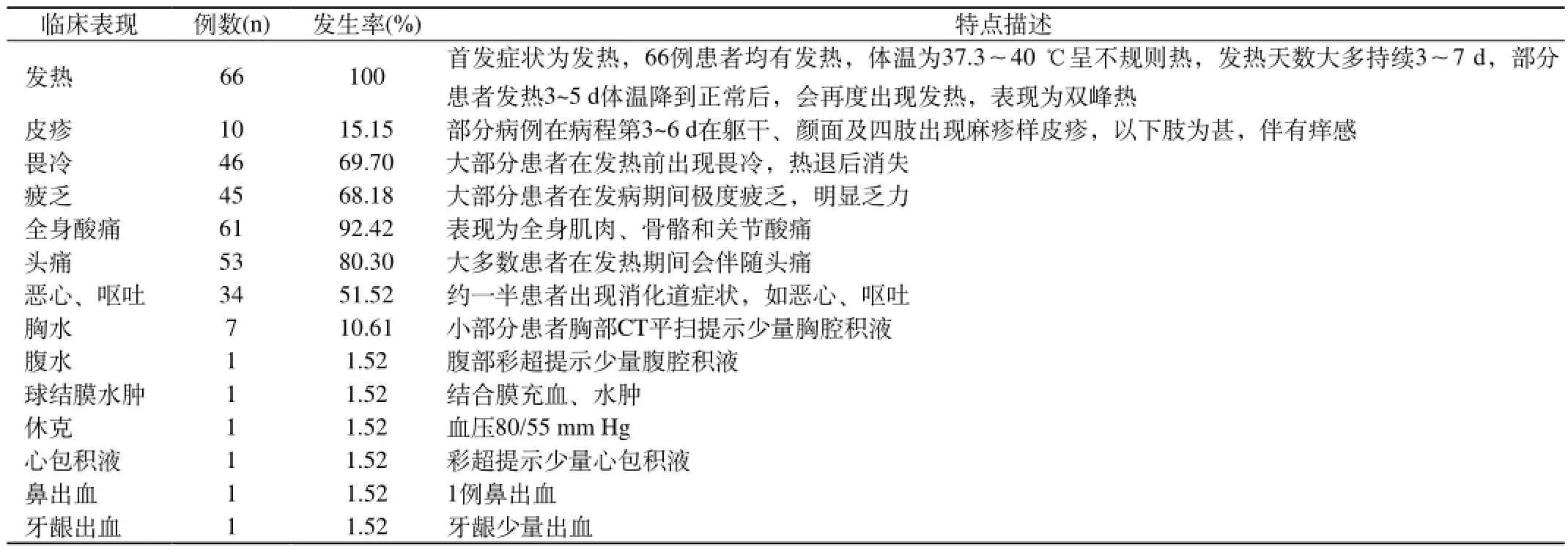

2.4 临床表现:患者主要临床表现为畏冷、发热、全身酸痛、关节痛,头晕、头痛、疲乏、恶心、呕吐、皮疹等。发热以急骤发热多见,首发症状中,66例患者均有发热,体温为37.3~40 ℃,呈不规则热,发热天数大多持续3~7 d,个别患者出现胸水、腹水、心包积液等改变。见表1。

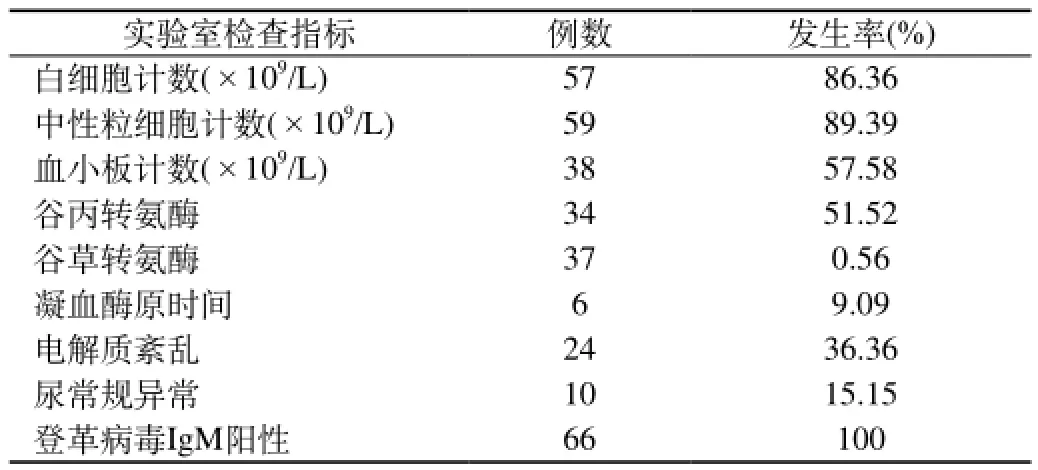

2.5 实验室检查:见表2。①血常规:最常见的改变为白细胞偏低,其中中性粒细胞比例下降,血小板减少,淋巴细胞比例相对升高。57例(86.36%)白细胞数低,最低为1.25×109/L,59例(89.39%)中性粒细胞数目下降,最低为0.25×109/L,38例(57.58%)血小板数目下降,低至20×109/L。②血液生化指标:34 例(51.52%)转氨酶升高(84~525.7 U/L),3例(4.55%)心肌酶升高,6例(9.09%)凝血酶原时间延长,24例(36.36%)电解质紊乱,主要是低钾血症。③尿常规:部分病例尿常规异常,红细胞+~3+,白细胞+~2+,蛋白质2+~3+。④病原学检查:66例患者血清经莆田市疾病预防控制中心检测登革病毒IgM抗体均为阳性。

表1 66例登革热患者的临床表现

表2 患者实验室检查指标

2.6 影像学检查:7例(10.61%)少量胸腔积液;1例(1.52%)少量胸腔积液并少量腹水;1例(1.52%)少量心包积液。

2.7 治疗与转归:采用一般治疗及对症支持治疗。高热患者以物理降温、补液为主,慎用解热镇痛类退热药物;有出血倾向者选用安络血、酚磺乙胺、维生素C及K1等止血药物;转氨酶升高者给予甘草酸二铵、还原型谷光甘肽、多烯磷脂酰胆碱静滴或双环醇口服保肝降酶治疗;白细胞数或粒细胞数减少者给予口服利可君、鲨肝醇、维生素B4等升白细胞药物;粒细胞数明显减少者给予皮下注射重组人粒细胞集落刺激因子;血小板数明显降低患者给予皮下注射重组人血小板生成素及输注滤白血小板;低钾患者可给予氯化钾口服或静滴补钾等。经有效治疗66例登革热患者均痊愈出院。住院天数5~26 d,平均住院天数5.53 d。

3 讨 论

进入21世纪以来,全球登革热/登革出血热的流行和暴发从未停止过[2]。登革热是一种由伊蚊所传播的急性传染病,是由登革病毒所引起的,主要侵犯单核-吞噬细胞系统和淋巴组织,使机体产生抗登革病毒抗体与登革病毒形成免疫复合物,激活补体系统导致血管通透性增加,同时抑制骨髓中白细胞和小板系统,导致白细胞、血小板减少和出血倾向[3]。其临床复杂多样,特征为突起发热、头痛、全身肌肉、骨骼和关节痛,极度疲乏、皮疹及白细胞、血小板减少等。在新流行区,人群普遍易感,但发病以成人为主[3]。本组66例登革热确诊患者中发病年龄以21~60岁(43例,65.15%)这个年龄段为主,符合新流行区的年龄发病特点。本组66例患者,临床症状多样,涉及多个器官功能损害,所以登革热是一种全身性疾病。登革热临床表现复杂多样,至今登革热既无疫苗,又缺乏特效疗法,主要采用对症及支持治疗[4]。本地区应属于新流行区,故病例大部分属于轻症患者,66例患者经积极、有效的对症、支持治疗,均治愈出院,无死亡病例,

涵江区部分乡镇与东南亚地区存在经济贸易关系,劳务输出、输入较频繁,每年均有报告输入性登革热病例3~4例。2007年秋季本地区也曾发生登革热的暴发流行,时隔7年涵江区再次发生登革热暴发流行,首例登革热确诊患者是从马来西亚回国的我区居民,以后出现的2代病例就集中在这个乡镇及其周边地区。本次登革热暴发流行的原因考虑有三:①对首例输入性病例未做到早发现、早诊断、早防蚊隔离;②9月份~10月份,我区依然处于高温,蚊虫密度很高;③距上一次登革热暴发流行时隔7年登革热易感者不断积累。因登革热主要传播媒介的蚊种在我国广泛分布,人群又普遍易感,因而对于登革热病例的早发现、早诊断、早治疗、早防蚊隔离对疫情的防控尤为重要[5]。登革热预防的重点在于防蚊和灭蚊,本次登革热暴发流行,我区政府及卫生部门非常重视,积极开展以灭蚊、清理环境为主的爱国卫生运动,来切断传播途径。具体措施:组织相关人员下乡动员群众实行翻盆倒罐,防止积水,清除伊蚊孳生地,对饮用水缸加盖防蚊,勤换水,避免用清水养植植物,室内外成蚊用0.3%胺菊酯+0.1%氯菊酯气雾剂喷洒消灭。到登革热流行区旅游或生活,应穿着长衣长裤,并在外露的皮肤及衣服上涂驱避蚊虫药物,如果房间没有空调设备,应装置蚊帐或灭蚊器。避免在伊蚊出没频繁时段(清晨和黄昏)在树荫、草丛、凉亭等户外阴暗处逗留。大力开展登革热防控知识宣传;提高其自我防护意识,从而有效地控制了疫情的蔓延。防蚊、灭蚊是预防和控制登革热最有效的策略。

参考文献

[1] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会.登革热诊疗指南(2014年第2版)[J].传染病信息,2014,27(5):262.

[2] 王永怡,王姝,卢福星,等.2013年感染性疾病热点回顾[J].传染病信息,2014,27(1):4.

[3] 李刚.登革热[M]//杨绍基,任红.传染病学.7版.北京:人民卫生出版社,2008:99.

[4] 张玲霞,王永怡,陈文,等.2009年全球传染病疫情聚焦[J].传染病信息,2010,23(1):5-6.

[5] 杜燕华,胡小宁,康锴,等.2012年河南省首例输入性登革热病例的快书诊断和基因分型[J].中华预防医学杂志,2014,48(1):76.

中图分类号:R373.3+3

文献标识码:B

文章编号:1671-8194(2016)06-0178-02

*通讯作者:E-mail:pengchunhua737435@163.com