环境语言在当代装置作品中的参与方式

2016-07-13徐小鼎

徐小鼎

环境语言在当代装置作品中的参与方式

徐小鼎

摘要:当代装置艺术形式语言,不仅包括传统材料这样的物质性语言,同时也包括如空间,声、光、电和电子计算机信息技术在内的非物质性材料语言。在这些材料的共同作用下,当代装置艺术在审美的过程中呈现多元化的趋势。本文通过对环境语言的分类,来举例论述观者如何参与到当代装置作品中。

关键词:环境语言;参与;装置艺术

观者的参与行为不仅仅是一种观看的审美过程,更注重的是物理意义上的、身体力行的、并产生互动关系的一种体验。那么,我们是如何参与到作品中,用我们的行动和作品发生关系的呢?这就涉及到了装置艺术中“参与”的形式语言,也就是人们如何参与到装置艺术作品之中。

当代装置艺术的形式语言,不仅包括传统材料这样的物质性语言,同时也包括如空间,声、光、电和电子计算机信息技术在内的非物质性材料语言。在这些新的材料的共同作用下,其审美方式也从传统的二维的、平面的静观转化成了三维的、多方位的介入,这让当代语境中的装置艺术在审美的过程中呈现出更加多元化的趋势,审美者的参与能够以多维度的方式与作品发生关系。

在当代的装置艺术作品中,“物”的概念外延性有了很大的拓展,现成品的物质性概念更多的被非物质性的包括环境在内的因素所取代。我们知道,装置艺术有时也被称为“环境艺术”,这里的“环境”指的是很多的艺术作品能够提供给观众一个置身其中的环境空间“装置艺术创造的环境,是用来包容观众、促使甚至迫使观众在界定的空间内由被动观赏转换成主动感受,这种感受要求观众除了积极思维和肢体介入外,还要使用它所有的感官:包括视觉、听觉、触觉,甚至味觉”。[1]

图1 黄色、蓝色和粉色 维罗妮卡·扬森

一、超物质的环境空间

2015年末,一个以纯粹的非物质空间为材料的作品《黄色、蓝色和粉色》(图1)在位于英国伦敦的wellcome collection画廊展出,工作在比利时布鲁塞尔的女性艺术家维罗妮卡·扬森(Veronica Jessen)为参与其中的观众们布置了一个充满色彩和光影的奇妙世界。步入该画廊的2号厅,参与者会发现自己正在被一片浓重的彩色蒸汽所包围着,紧接着你会不由自主地放缓步伐,探索着向前迈步。慢慢的,当很多人习惯并熟悉了这种环境之后,会流连在此并沉醉其中。和之前我们谈论过的伊夫·克莱因的作品类似,这也是一个探索“虚无”概念的作品,整个空间内除了看得见但却抓不着的彩色迷雾外什么都没有,但正是这种看似虚无的空间却又让作品以一种悬浮的、无处不在的状态出现,它也许可以被理解为是对物质性的一种反抗和逃脱,并试图将空间表面下隐藏着的细节和空间挖掘出来。当参观者漫步在由浓雾组成的色彩世界中,所有的注意力都被放在感受空间本身。策展人这样为我们解读这件作品:“维罗妮卡的作品提醒我们与世界的交互可以如此之丰富,一切宇宙经验的感知都在我们的脑袋里发生着。他的作品消解了参观者正常的感知界限,使人们感到浓雾瓦解了空间的物质性,与此同时把它传递给灯光和色彩。”

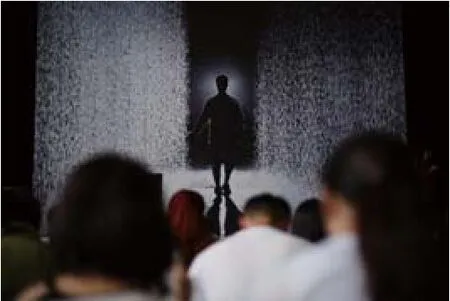

与上述的作品类似,英国艺术家安东尼·麦考尔(Anthony McCall)的作品一直致力探索人与空间之间真实与虚拟又若即若离的关系,他使用光作为将两者结合在一起的工具,这也成为了他作品的标志性语言。他的作品从《呼吸系列》《交换》到《你和我,水平系列》将我们固有概念中抓不住、摸不着的光线处理成为了一种看上去能够触摸的的固体材料。在曾经于中国美术馆实施过的作品《你和我,水平2》(图2)中,艺术家精心布置了一个密不透风的全黑空间,几缕光束会从其中的一面墙上的小洞中发射出来。通过精心设计过的灯光的交叉直线和曲线的组合,投入进展厅空间内的管线会呈现出变化着的三维形体,光线在这里仿佛凝固了一样。人们走进这个空间后,会不约而同地站在光柱的中间用手触摸、轻抚或是撩动这些光线,这些移动着的光线会随着参与者的动作发生微妙的变化,让人感觉你实实在在地触摸到了什么。我们仿佛和光线进行着诗意的舞蹈和最亲密的接触。

图2 你和我,水平2 安东尼·麦考尔

在这里,艺术家所创作和构建的并非是由现成品物质组合而成的实体作品,而是用色彩、氛围、气味和光与影的组合形成的浪漫、诗意的环境。在这样的作品中,观者所参与审美的,并非是传统材料所制作的物质实体,而是充满光影的空间与其构成的整个环境。上述两个作品为我们提供了典型的范例,在作品中,彩色浓雾和光影都是我们的感官能够感知却无法抓住和把握的材料,它们本身并非物质实体,营造出的奇妙氛围却让我们可以感受、触摸甚至影响这些光影,并吸引着我们参与进作品,并流连其中。同时,这样的以空间结构为形式的装置作品,其内部都需要有观众的参与,艺术家也并不是要提供一个独立场域供审美者从外向内进行静观式的审美。恰恰是参与赋予了整个空间更多的魅力,让人与空间的关系更加直观地体现出来。就如同安东尼·麦考尔作品中的光线一样,原本呈放射状的光线在观众的行为下似乎变成了可以活动的材料,这也正是作者所力图达到的效果。在麦考尔在中国美术馆实施的作品中,许多人在进入黑屋一段时间后,会顺着光线的走向做出各种各样的有趣甚至夸张的姿势,与其说艺术家为我们呈现的是一个空间,毋宁说更是一个舞台,让我们在其中体验甚至表演。

二、非常态的体验空间

2015年底,曾经在美国纽约的现代艺术博物馆(MOMA)引起过万人空巷式轰动的互动装置作品《雨屋》(图3)来到了上海,这是一个充分运用了新媒体和高科技感应技术制作而成的大型装置作品。在上海的展览中,整个装置被设置在余德耀美术馆中央的一个大面积展厅中,四周通体被黑色的帷幕包裹起来。当人们排着队进入作品所在的空间后,会发现自己正活动于一个大雨滂沱的世界,头顶上的喷水设备会源源不断的将循环利用的水喷射下来。然而与我们平常熟悉的经验迥异的是,你并不用担心自己会被水淋湿,由电磁调节阀、3D追踪摄像头和定制软件组成的定位追踪系统会让观者所到之处大雨骤停,人们可以自由的在雨中徜徉(但也许因为技术并不成熟,还有待改进原因,现场如果观众行动的过快仍然有被淋雨之虞),在这个空间中,我们熟悉的感知体验被技术所颠覆。现场声光电的配合让这种有异于平常生活的感受更加强烈。

图3 雨屋 兰登国际

除了借用高科技以外,传统材料同样能够给我们带来不同寻常的感觉。巴西艺术家埃内斯托·内托(Ernesto Neto)(图4)一直从事纤维软体材料装置的研究,他所使用的材料包括诸如高弹性的尼龙、丝绵、沙泡沫和包括一些有味道,能够引起嗅觉敏感的材料等等。艺术家使用材料、色彩和灯光等等元素的组合,将作品的展场异化成一种类似于迷宫或是生物内部结构的空间。他的作品一般都具有比较大的体量,走进他的作品,仿佛走进一个梦境中的奇异世界,人们或是徜徉其中,或是坐卧在纤维材料上,感受被包裹和禁锢的感觉,在这样的参与中感受材料与空间带给我们的异化感,感受这种柔韧并且能对触碰产生反应的材料,通过视觉、触觉和嗅觉来感知这种软体材料对自我感官和身体的包裹和与承载,并探索这个与我们的世界不同的,仿佛只有在童话中才能出现的美好而又奇妙的世界。

与前面所谈及的非物质性的光影空间不同,在这一类的作品中我们所参与的对象,既是实实在在的物质性装置,但事实上更是艺术家们为我们建构的一个个不同于我们一般生活状态和感官经验的环境空间,我们像进入生活一样进入作品,但同时又体验到不同于生活,宛如梦境一般的经验。上述两件作品的共同点在于,艺术家借助艺术手段将平时生活中不可能出现的场景展示在了我们面前,颠覆了我们的感知和体验,让我们在这种有异于平时生活经验的环境的参与中获得审美的体验。在作品中人们似乎在进行审美体验的同时又承担了创作者和表演者的角色。如果网络上搜索《雨屋》(图3)作品的图片,会发现参与其中的人们把作品当做一个开放的舞台一样在其中欢笑嬉戏甚至纵情舞蹈,而在作品中更多的作为一个表演者和创作者而不单单只是欣赏者,也正是《雨屋》的创作者兰登国际(Random International)的初衷。“雨屋的兰登国际团队随机国际一直都希望通过观众的互动使艺术作品变得更为鲜活,由此而诞生的雨屋鼓励人们在一个意外的舞台上成为表演者,同时也创造了一个私密亲切的空间。”

图5 巨型心理坦克 卡斯特·奥莱

图6 正在转播节目的艺术学校 劳伦斯·马尔斯塔夫

三、沉浸的感知空间

1999年,德裔比利时艺术家卡斯特·奥莱(Casten Holler)a卡斯特·奥莱曾经是一位科学家,他的作品试图创造一种类似实验室一样的世界,善于通过游戏的方式让观众在作品中体验其对人类知觉性感知与逻辑界限的探索。创作了一个沉浸式的装置巨型心理坦克(Giant Psycho Tank)(图5)。在特别的室内空间里,人们可以脱去衣服漂浮在水上,随着空间的关闭,室内光线的调整和随着气温不断微妙变化的水温会让观众产生一种被剥夺的奇妙感觉。

这是一个典型的具有“沉浸式”审美特征的装置作品,在这种审美形态的装置作品中,艺术家利用包括声、光、电和一些新科技在内的多种手段对人的感官和心理进行一定的刺激,使参与其中的观者沉浸在虚拟现实的环境之中。以卡斯特·奥莱的作品为例,作品营造的空间为参与者提供了一种奇异的、多维的,将抒情、叙事与感受交织在一起的空间,让沉浸于此的人们进入了一个虚拟现实的环境之中。在这类作品中,观众对作品的参与方式类似于一种静态的体验,它不同于前文所述的《雨屋》中人们进入作品中的动态参与方式,而是更注重对人头脑和内心的一种刺激,让参与者可以在静止和冥想的参与状态中完成对作品的审美。

比利时艺术家劳伦斯·马尔斯塔夫(Lawrence Malstaf)的作品《正在现场转播节目的艺术学校》(图6)曾经在中国美术馆的“延展生命”第二届国际新媒体艺术展中展出过,并成为当年展览的焦点最受人关注的作品之一。整个作品的外在形态是一个闭合的圆形空间,由透明的聚酯材料组成。当观众进入空间内的椅子上坐稳后,作品与参与者的互动便开始了。从外面看,由于圆筒里预先设置了一个强力吹风机,内部的塑料泡沫颗粒会被吹动,宛如一个微型的风暴。但在装置的内部确是一片安宁,内部的体验者甚至可以追踪装置上循环的图案,注视三维像素的不同层次,或是聆听其瀑布的声音。与在外面仅仅用肉眼观看的观众截然不同,身处其中的观众仿佛置身于飓风的风眼中一样,在狂风中享受着宁静。“作品可被看作是一个训练人在多变环境中寻找内心平静的仪器。一段时间后,空间似乎被放大,而人逐渐失去对时间的意识”。

图7 幽浮波 森万里子

《幽浮波》(Wave UFO)(图7)是日本女性艺术家森万里子(Mariko Mori)的代表作品之一。她设计了一个形态如“UFO”的,充满科技和未来感的大型装置。此装置长约10米,高5米,离地约有1.5米高。参与者顺着宛如科幻片中的飞船台阶进入装置内部,斜躺于头部配有电极设计的坐垫中。随后,“UFO”的天顶上会出现一段时长七分钟长的画面。与此同时,头部的脑部扫描设备会利用电脑设计、脑部扫描技术和录像动画技术的结合,让参与者的脑部信号对其头顶上的画面产生影响,并变化出如梦似幻的不同图像。这个具有很高科技含量的作品通过观众在装置内沉浸式的体验,营造出一种独特的思想和审美境界,唤醒人们潜意识内对美好的无限向往,并由此生发对当下世界新的思考和理解。

“沉浸式”审美的装置作品在作品的参与程度上相对来说是最高的,如果说对于安东尼·麦考尔作品之中的光线和兰登国际的《雨屋》(图3),我们也可以选择远远静观而不与之发生关系的方式,那么在上述三个作品中,单纯的观看已经无法完成对作品的有效审美了,如果不进入作品的内部空间,卡斯特·霍勒的作品仅仅是一个美术馆里的小房间,而森万里子和马斯塔夫的作品如果缺少了亲身的体验,那么单纯就作品本身而言,更适合放置于科技体验馆而不是美术馆,也就是说,作品的在形式和理论上的成立,除了艺术家的智慧外,还取决于观者的参与,并且这种参与是极其重要和不可或缺的。只有当你真正进去作品的空间内才能了解和体验作品,而作品的真正意义和内涵也正是在这种进入和参与之后得到延展和升华。

徐小鼎 中央美术学院博士研究生

参考文献:

[1] 徐淦. 装置艺术[M].北京:人民美术出版社,2003:3-4.

中图分类号:TU986

文献标识码:A

文章编号:1009-4016(2016)02-0134-04