湿地可持续发展的相关设计原则探析

2016-07-13王凯

王 凯

湿地可持续发展的相关设计原则探析

王 凯

摘要:湿地与海洋、森林并称成为全球的三大生态系统。同时湿地作为人们发展和生存的场所,也是人类最重要的栖息环境之一,它蕴含着丰富的水资源;起到调节自然气候、净化水质、调节控制洪水及保护堤岸的作用,也带来了巨大的经济效益。当下随着沙漠化的现象,人们开始关注森林的退减,但却忽视了湿地的恶化。本文运用生态学原理对城市湿地景观设计进行研究,以“环境论”理念作为城市建设的出发点,并结合相应的环境规划与设计方法,为湿地改造提供新思路。

关键词:湿地保护;环境设计

一、湿地概念的提出

最早的一份关于湿地文件可追溯到1971年,即在伊朗的拉姆萨尔签署的《湿地公约》,是迄今为止唯一一份针对生态系统的全球性公约。《湿地公约》关注的是受破坏最严重的一类生存环境——湿地。根据公约里的定义,“湿地是指其为天然或人工,长久或暂时之沼泽地、湿源、泥炭地或水域地带,带有或静止或流动或为淡水、半咸水或咸水水体者,包括低潮时水深不超过6m的海域”。这是全球性的公约,但我们个人对湿地认识是否正确是有待争议的,以下就此展开论述。

1.湿地的认识

湿地从字面上可以理解为过湿之地,或有水之地。其概念释义在学术圈中应用颇广,但我们日常生活中对湿地却没有太多的接触或理解,大部分人对湿地的概念都很模糊,不知道湿地具体是什么。可是当我们提及“涝洼溏”、“芦苇溏”、“沼泽地”时,人们就清楚了,这些所谓的”涝洼溏”、”芦苇溏”、”沼泽地”,就是属于湿地的范畴,是不同形态下的湿地。具体指有着不同于其它地区的独特土壤特征,其生长着多种水生植物,形成生机盎然的生态环境。

2.人工湿地的概念

总而言之湿地可概括地分为两种:一是自然湿地,二是人工湿地。人工湿地是指由人为建造而成,对其进行人工维护,充分利用湿地系统的净化污水能力。利用生态系统中的化学、生物和物理三重协同作用,通过过滤、吸附、沉淀、离子交换、植物吸收和微生物分解来实现对污水的高效净化,营造出湿地的和谐生态环境。

我们知道人工湿地主要由以下几个部分组成:一、是具有各种透水性的基质;二、是适于在饱和水中生长的植物;三、基质表面上或下流动的水;四、是有无嵴椎动物及好氧或厌氧群微生物种群存在。其中植物群在整个湿地的循环系统中又有起着如下微妙作用:增加微生物的附着力并将大气氧传输至根部,从而使根能在无氧的环境中自然生长,最后是保持土壤的透水性。

二、我国的湿地概况及现状

我国湿地主要有以下几种:1.沼泽湿地:主要分布在长江平原、大兴安岭、小兴安岭、诺尔盖高原等约1197万公顷;2.湖泊湿地:总面积约为90864平方千米,主要分布在东部平原、云贵高原、东北平原、青藏高原等;3.河流湿地,面积约为160万平方千米;4.浅海、滩涂湿地:主要包括海岸湿地、红树林、珊瑚礁、河口湾、海岛等6大生态系统;5.人工湿地:主要分布在淮河以南地区,总面积约为1805亿平方米。据统计“中国湿地维持着约2.7万亿吨淡水,占全国可利用淡水资源总量的96%。”[1]

当下城市化进程已逐步向农村蔓延,在城市化与工业化进程的迅猛发展下,城市尺度不断扩大。就在我们享受当代文明的同时也面临着严重的生态破坏与环境问题,在人们盲目开发建设并创造有限经济效益的同时,大面积的“开荒”建设不断威胁着湿地的生态环境。由于我国法律及开发技术等方面的欠缺,造成湿地大面积减少。社会各阶层利益群体都以野蛮掠夺的形式来利用湿地创造价值,几乎无人考虑到湿地资源的保护及完善问题,这个脆弱的生态系统遭到严重的破坏,印尼海啸就是很好的佐证。但令人担忧的是这类天灾并未唤醒人们对湿地的重视,破坏湿地的现象依然很多。我们知道凤林湾湿地原来是福建厦门最典型的天然红树林湿地,但在不久前却消失了,所以认清我们的生存环境,了解生态环境,保护湿地成为人们迫切需要解决的问题。湿地生态系统的破坏主要在以下几个方面体现出来。

1.湿地面积急剧减少

城市建设扩张过程中不断的开垦土地,钢筋混凝土建筑不断增加,侵占了森林、土地、海洋同时也侵占了湿地这些宝贵的资源。围湖造田、填湖修路、红树林面积骤减等等,破坏了湿地原有的生态环境,湿地固有的质地也逐渐变坏,其功能逐渐丧失,面积锐减。在城市化进程中不断地侵蚀着一块块的湿地。有关资料记载:“全国因围垦而丧失的湖泊面积达130万公顷以上,消亡湖泊数量接近1000个,被誉为“千湖之省”的湖北省湖泊数量已减少到200多个,长江中下游34%的湿地因围垦而丧失,通过湖泊由102个下降为目前的2个”。“最新资料表明,祁连山冰川融水比上个世纪的70年代减少了大约10亿立方米,冰川局部地区的雪线正以年均2至605米的速度上升,有些地区的雪线年均上升竟达到12.5米至22.5米。照这一速度,祁连山的大部分冰川将在200年内消失殆尽。”[2]

2.生物多样性受损

(1) 以往常见的动植物大量减少

随着城市建设飞速扩大和第三产业的发展壮大,大量没有经过处理的污水直接排入湿地,这直接影响湿地的水体营养。浮游生物种类呈现单一化,藻类爆发性繁殖,湿地生态环境不断的恶化又导致湿地动、植物生态环境的改变和破坏,使许多的物种特别是珍稀生物失去了生存的空间,面临着濒危甚至灭绝。渔民围网养殖占用了大量的滩涂,水禽觅食的空间受到了很大的限制。湿地系统遭受到破坏,水生植物也就没了栖息的空间,渔业资源也遭受到严重破坏,那些洄游性的鱼类也将无法繁衍生殖,生命周期没有办法完成,物种将面临灭绝。生态系统的改变使许多在此停留或过冬的候鸟失去了落脚和觅食的地方,便迁居寻找更适合的地方。鱼类如文昌鱼等珍稀野生保护动物,数量急剧减少;植被如红树林濒临灭绝的潮间带天然衍生植被;引起的这一系列恶性循环如蝴蝶效应般。

(2)水质恶化

湿地本身具有自我净化的功能。其自身的土壤结构,微生物组群等对污染源都具有分解、转化、滞纳的功能。若没有湿地对污染物进行过滤和降解,污染将不断加剧,水质将更加恶化。

经济快速发展的同时,一些负面影响也在破坏着生态环境和谐。海洋环境不断的恶化,海洋运输等带来的工业污染,生活生产排放的污水以及水产养殖造成的污染,让水体严重负营养化,这些原因导致湿地逐渐丧失了自身对污染源过滤和净化的功能,水质的恶化导致赤潮不断,最终使海洋逐渐荒漠化,大量海洋生物遭受毁灭性打击。这一切生态环境严重的改变,提醒我们要及时思考这个问题,控制污染对,尽一切可能保护改善我们的生存环境,让我们的城市拥有绿色呼吸。

三、湿地的可持续发展探讨

在发展城市经济的同时应结合自身的湿地资源优势,做好绿色家园措施,形成独具生态特色的城市风貌,是当今城市发展过程中不可忽视的重要议题,同时也是整个地球建设发展所要面对的问题。那么我们该怎样做才能让我们的城市越来越好,我们该如何改善我们的生活环境,这是我们每一个人的责任,下面就对加强湿地生态保护措施进行探讨(图1)。

图1 湿地保护总则 图片来源:作者自绘

1.用法律保护湿地原则

(1)用法律保护湿地

从法律上明确湿地的保护方针,提出合理湿地利用规则,制定相关的规范和保护制度。要求各个相关单位确实施行相应的工作,要求湿地保护与合理利用的管理者、利用者按照相应的行为准则做事。对于那些湿地的破坏者应依法追究其法律责任。

(2)提高公民对湿地环境及生态的保护意识

需加强环境保护宣传式教育的力度,增强人们对湿地的认识和了解,树立对湿地的保护意识。可设立湿地保护区货湿地公园供人们参观及进行科普宣传等。只有全民的保护意识提高了,才能真正做到保护湿地环境。

(3)整治规划,合理利用

政府应主动介入对滩涂养殖区域进行整体的建设规划,对湿地利用进行引导、控制、防止和治理滩涂养殖等产生的各种污染,发展休闲渔业等,只有这样才有可能促进湿地系统良好的恢复。

通过政府设计规划院设计湿地生态自然保护区,切实考察湿地情况,利用湿地的自我洁净的循环系统,保护原有的湿地生态区。为鱼类、鸟类和其他生物种群提供良好的栖息环境,保护湿地的自然生态机制。通过对湿地的科学研究,合理利用湿地的各项优势,让人们能够参观湿地,认识湿地,感受湿地。能因地制宜建立湿地生态旅游区、湿地生态公园。

为了实现湿地保护,做到生态、经济与社会效益共同发展的目的,我们该如何建设我国湿地生态旅游区,湿地生态公园呢?

2.景观与自然结合,突出特色和可持续发展原则:充分合理利用湿地资源,构筑城市生态特色区

应视湿地的建设为我们经济发展的重点,人工湿地应成为现代城市规划建设中不可或缺的一部分。充分发挥湿地的自身优势作用,努力建造突出城市生态特色,通过管理水源营造良好的植被生态区,努力建设湿地城市,营造宜人的居住环境,力求达到人与自然和谐相处的最佳境界。

(1) 建立城市森林公园生态特色区

因地制宜,利用我们城市中现有的植被绿化、山体、水库、城市给排水渠道和湿地,构建以植物园和复合湿地为背景。以城市的历史文脉为底蕴,结合休闲娱乐、生态教育、郊野游憩、度假等功能,一种新型的城市森林公园,最终实现文化、经济与生态的结合。

城市公园是以生态环境为背景结合休闲娱乐、度假、休憩为主的公共空间。其以自然生态的山体森林为景观主体,以湿地作为公园生态系统和景观系统的组成要素穿插于其中,同时又自成体系,人工景观掩映于山与水中,相互交错、映衬。它强调了使用者的参与性和体验感,人们闲暇可以到此度假,休憩,放松心情,排解生活中的压力。感受自然的魅力,呼吸新鲜空气,认识生态区中生存的不同物种。

(2)建立湿地公园景观特色

通过整合利用城市环境中的低、平洼地,草甸与水体资源,建设以湿地为主的生态景观,并结合满足市民游憩的湿地公园。通过分析用地布局特点,因势利导,营造出湖滨草地疏林景观带并且能够体现原物种的粗犷、质朴、野趣的特点,形成湿地生态保护带。在此基础上建设湿地保护区、娱乐观赏区和生态休闲区,使人们在休闲娱乐的同时也能够感受自然、认识自然,最终达到人与自然和谐共生的理想环境。这也重拾城市中那些失落的草甸与浅平洼地空间的魅力,也只有这样才有可能提高人们的参与性,继而增强保护湿地生态的意识。

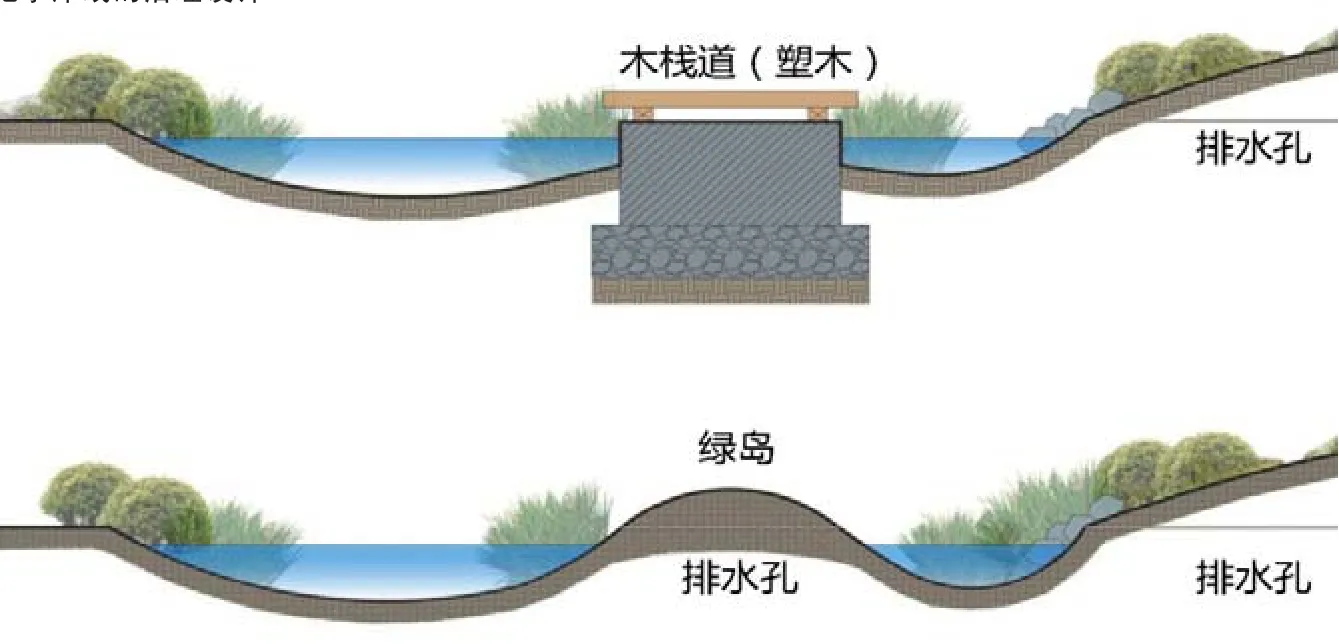

图2 湿地水岸线的治理设计

图3 湿地中的浅平洼地的设计

通过理水覆绿恢复和重建生态斑块并实施截污;通过对水岸线的治理,充分发挥临水、近水的湿地的自然生态系统功能(图2)。同时通过增加休闲娱乐、参与互动功能,形成湿地景观独有的亲水空间(图3)。可将城市湿地研究中心、湿地公园、森林公园、滨海景观带及城市水库等连接起来组成贯穿中心城区的湿地文化景观长廊,营造一个湿地景观生态城市,一个绿色综合体城市。

3.经济性与可行性结合原则:充分利用湿地,建设湿地

湿地系统是一个良好的自我修复及洁净的生态系统,它能改善生活中被破坏的生态资源,也能够净化我们的生活环境,同时也能给我们带来良好经济效益与生态效益。它具有以下几个优点:投资较低、耐冲击、增加城市绿化面积、改善生态、优化环境、美化景观、操作简易、运营成本低、水质好等。在节约资源方面有很大的优势,这也恰恰符合了现代城市发展建设中所倡导的环保与可持续发展理念。在处理污水的同时,可种植养鱼,这种良性循环能够促进生物链的协调发展。

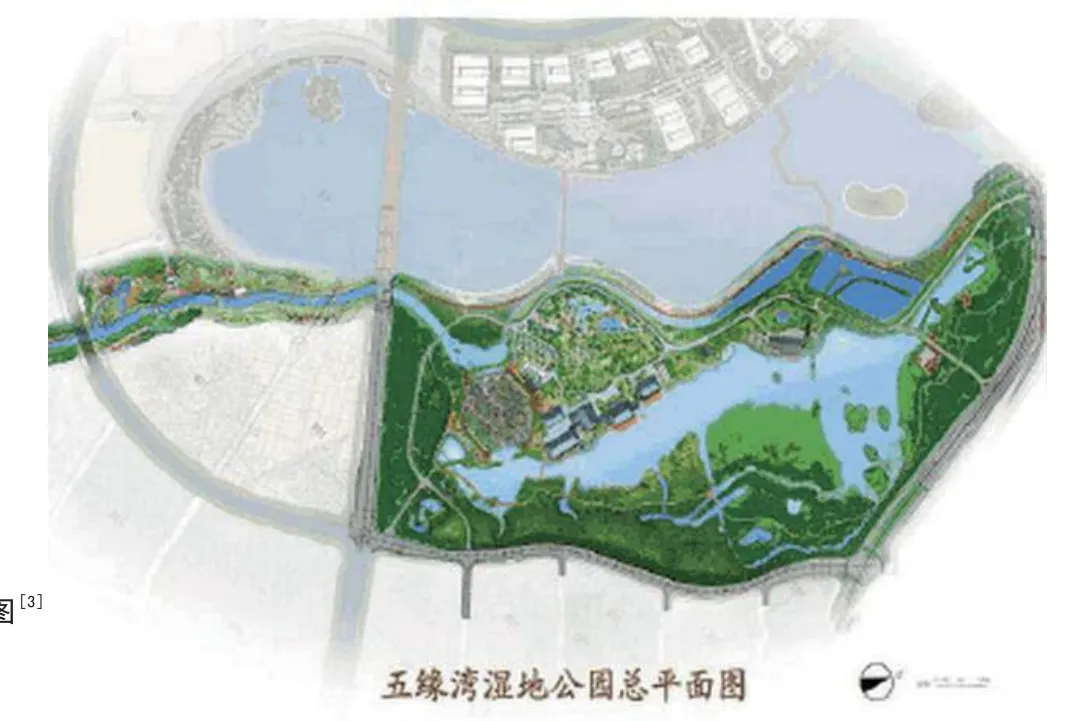

四、案例分析:厦门五缘湾湿地片区治理分析(图4)

图4 五缘湾湿地片区总平面图[3]

湿地片区介绍:五缘湾湿地片区坐落于厦门岛东北角是由周边的五通、坂美、高林等围合而成的海鸥状低洼地带,蓄水量约25万立方米,水位在1.9-2.2米之间,水体面积约16.1公顷。周边散落着一些小渔村,由于长期的人工养殖及生活污水排入导致滩涂淤积及水体污染严重,2005年开始进入开发阶段。该湿地片区占地85公顷,属于五缘湾片区的带动项目之一,同时也是厦门最大的湿地生态园区。片区规划有环湖特色生态过渡区、水上运动区、生态自然保护区、湿地植物展示区等,被称为厦门的城市绿肺。

1.水体存在的问题:

(1)水底泥巴沉积严重:湿地水体范围为周围养殖场和排污通道,沉积的淤泥释放出有害物质,加重了水质的恶化。

(2)水体不活:湿地片区的水体流动性差,处于静止状态,造成污染物囤积,导致出现发臭、发黑等现象。

(3)水体相对营养化:周边村庄未经处理的生活污水直接排入水体,村民大面积使用的有机肥料导致水体富营养化

综上所诉的原因导致水体缺少动植物生存环境,溶解氧过低,藻类繁殖过度,水体逐渐变绿,逐渐失去自净能力。

2.结合湿地景观治理污水(图5、图6)

(1)控制源头:控制污水排放及淤泥的有害物质释放。

(2)增加水体氧气:增加水体循环,提高水体溶氧及上下层的水体交换。

(3)促进流通:通过水体回流加快生态系统的循环速度。

(4)平恒生态:通过生态系统的结构修复来维持水体系统平衡。

图5 五缘湾湿地片区治理前(摄于2004年)[4]

图6 五缘湾湿地片区治理后(摄于2007年)[5]

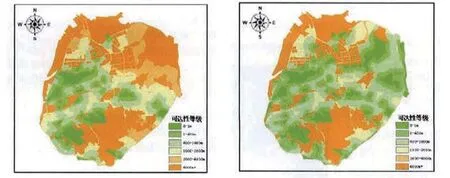

图7 左图为厦门绿地可达性分布图,右图为湿地片区建造后可达性分析

从图7我们可以看出正在治理改善的五缘湾湿地片区是图中改善幅度最多的区域。包括五缘湾湿地湿地在内的这些新增城市绿地,与原有的仙岳公园、狐尾山公园一起,构成了一条从厦门岛东侧横穿而过的绿地分布带,成为厦门岛规划绿地系统的最重要组成部分。[6]

五、总结

保护改善原有的自然环境,建造人工湿地适合我国各个城市及乡村的发展,相信不久的将来中国的会出现许许多多的湿地之城。我们应当认识到湿地系统的重要性,应该树立湿地的保护意识,努力让湿地成为城市的一部分,争取在发展经济的同时又能拥有良好的生活环境。

王凯 厦门大学嘉庚学院艺术设计系讲师

参考文献

[1] 杨邦杰,姚昌恬,严承高,等. 中国湿地保护的现状、问题与策略——湿地保护调查报告[J]. 中国发展,2011,2 (11):1-1;2011.02(11):1-3.

[2] 李辉解. 城市湿地生态修复与景观规划研究——以厦门五缘湾湿地公园为例[J]. 福建热作科技,2011,36 (3):39-40.

[3] 普林茨. 城市景观设计方法[M]. 天津大学出版社,1988.

[4] 德伯里. 人文地理:文化社会与空间[M]. 北京师范大学出版社,1988.

[5] 林奇. 城市意向[M]. 华夏出版社,2001.

[6] 曲淑梅. 辽宁林业科技[J]. 辽宁省林业科学研究院 2002,(5).

[7] 麦克哈格. 设计结合自然[M]. 天津大学出版社,2006.

[8] 陶机灵. 现代景观之传统意识[J]. 现代园林,2005,(3).

[9] 芒福汀. 绿色尺度[M]. 中国建筑工业出版社,2004.

[10] 胡贝尔.地域·场地·建筑[M]. 中国建筑工业出版社,2004.

[11] 王世祺. 在泉州植物园核心展示区中温室建筑与生态环境共生性设计研究[J]. 福州大学工艺美术学院,2014.

[12] 李师炜. 厦门岛城市绿地可达性研究[J]. 中国城市林业,2008,(6):29-31.

中图分类号:TU985

文献标识码:A

文章编号:1009-4016(2016)02-0124-06