从产城融合看娄底城市发展

2016-07-13豆振江肖体梅史智才

豆振江,肖体梅,史智才,肖 潇

(1.湖南人文科技学院 商学院,湖南 娄底 417000;2.湖南人文科技学院 纪委,湖南 娄底 417000;3.娄底市中心医院,湖南 娄底 417000)

从产城融合看娄底城市发展

豆振江1,肖体梅2,史智才1,肖潇3

(1.湖南人文科技学院 商学院,湖南 娄底 417000;2.湖南人文科技学院 纪委,湖南 娄底 417000;3.娄底市中心医院,湖南 娄底 417000)

[摘要]新型城镇化是以人为本的城镇化,是产业和城镇融合发展的城镇化。从产业结构和城镇化两个角度来看,娄底产城融合发展应注重以下几方面:发挥区域优势,注重人才效应;优化空间布局,产业科学定位;坚持科学发展,推动产城融合。

[关键词]新型城镇化;产城融合;转型发展;娄底

“产业和城镇融合发展”与“推进以人为核心的城镇化”互为因果,相互促进。这既是中国特色新型城镇化道路的基本要求,也是城镇经济社会发展的基本途径,更是“城镇”、“产业”和“人”互动协调发展的必然过程。任何脱离产业、脱离人的发展的城镇化构想都是不切实际的[1]。

娄底地处湘中,土地面积达8 117.6平方公里,辖1区2市2县,为湖南重要的资源型城市①。相对于其他地市(州),娄底平原面积小,城镇化建设用地有限,产业结构偏向于以第二产业为主导,转型发展压力大,对于新型城镇化建设存在着城镇化发展地区之间不均衡、城镇规模偏小、城镇化与工业化和经济发展不协调[2]等制约因素。如何突破产业发展约束,推进新型城镇化建设,实现产城融合发展,寻求符合娄底发展前景的城镇化路线,不仅有益于娄底自身的发展,而且对于其他资源型城市转型发展和新型城镇化建设具有重要的借鉴意义。

一娄底产业结构与城镇化现状

(一)产业结构现状

娄底市2014年末总人口为444.88万人,常住人口385.25万人,其中城镇人口162.81万人,乡村人口222.44万人;地区生产总值为1210.91亿元,2004年以来,年均增长12.18%。近年来,在“科学发展,加速赶超,建设幸福娄底”的战略指导下,娄底市已经初步形成区位优势相对明显的产业基础,产业发展取得阶段性成果。但由于娄底市是比较典型的资源型工业城市,经济发展方式为粗放型,产业结构不优,集群效应不强。以能源原材料为特色,以传统工业为支柱,属于典型的“二三一”产业结构。截至2014年,娄底三次产业结构为14.6:53.7:31.7,第三产业在总量中偏低。通过对娄底市近14年来产业结构变迁分析,可以看出,娄底市产业层级低,结构不合理,对第二产业依赖过重(见图1)。近两年来,受资源枯竭及能源价格下跌的影响,第二产业所占比重略有下降。

(二)城镇化现状

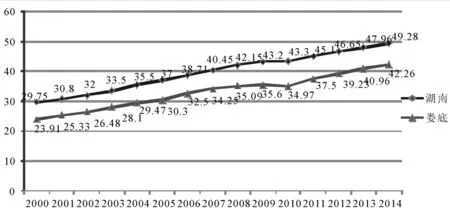

自1999年娄底撤地建市以来,娄底市委市政府为加快城镇化进程,从规划管理体制、土地政策、投融资政策等方面出台了一系列优惠措施,城镇化率稳步提升。截至2014年,娄底城镇化率为42.26%。尽管近年来娄底市城镇化推进速度较快,成效较快,但还存在较多问题:一是城镇化率低于全省平均水平7个百分点,明显低于全省平均水平(见图2),且在全省各市(州)排名偏后。二是城市规划布局不合理,对外没有积极融入长株潭城市群和长江中游城市群,对内没有积极推进中心城市、县级城市与区域中心镇协调发展。对于统一规划建设“娄底—涟源—冷江—新化”“娄底—双峰”等两条城镇带还尚未进入实质性阶段[3]。

图1 2001—2014年娄底市三次产业结构图②

(三)娄底城镇化与产业结构的相关性分析

图2 2001—2014年娄底城镇化率(%)与全省的比较③

国外学者关于城镇化与产业结构关系的研究相对较早。主要包括美国著名经济学家“美国GNP之父”Simon Smith Kuznets关于城镇化与产业结构相关性理论[4];A.Gilbert和J.Gugler 通过城镇化率与工业化水平(第二、三产业占总产值的比重)建立回归模型,论证两者之间存在显著的相关性[5]。国内学者对城镇化与产业结构关系的研究相对较晚,但近几年较为活跃。如唐志军等研究认为“我国的城镇化进程滞后于工业化和经济发展水平”[6];刘航和孙早发表了《城镇化动因扭曲与制造业产能过剩》[7]等等。综上所述,国内外学者对城镇化与产业结构的关系做了很多有益的研究,但从产城融合视角去研究的不多,并且较少将资源型城市转型作为个例去研究。基于以上问题,本文将产城融合作为出发点,以期更加清晰地认识城镇化与产业结构的关系。以娄底市2001—2014年产业结构和城镇化数据为基础,借助SPSS18.0软件,计算出娄底城镇化率与三次产业的相关系数,相关结果见表1。

注:**表示在1%水平(双侧)上,显著相关。

由表1,通过对娄底近14年的数据进行分析,结果显示:首先,娄底城镇化率与第二产业比重相关性最强,相关系数为0.931,呈现出显著的正相关。这是因为娄底属于工业城市,而工业化是城镇化的发动机,是城镇化发展的根本动力。其次,城镇化率与第一产业、第三产业呈负相关。说明在推进城镇化的同时,第三产业严重滞后,不符合一般规律发展。第三,娄底第三产业发展与城镇化水平严重不对称。2013年,英国、美国、日本和中国第三产业的产值占国民经济总值的比重分别为80%、78%、73%和49%,2014年中国为48.2%,而娄底仅仅为31%。截至2015年9月,全国第三产业比重首次超过50%,撑起了经济发展的“半面江山”,娄底第三产业占比还不足37%。以上数据说明娄底在城镇化进程中,第三产业还有很大的提升空间。

从上述数据分析可知,娄底市在产业结构和城镇化存在以下几个方面的问题:一是城镇化基础薄弱,城镇化率偏低,小农意识影响城镇化长远发展;二是产业结构不优,第三产业协调度低,产业链条单一、不够深化;三是投、融资环境不理想,过度依赖于资源发展,随着资源不断枯竭,加之环境生态等方面的约束,会进一步凸显发展瓶颈。对于娄底而言,要实现新型城镇化建设和产业转型升级,产城融合发展的需要更加迫切和必要。

二娄底产城融合发展思路和建议

(一)发挥区域优势,注重人才效应

随着沪昆、娄新、益娄、长韶娄等高速公路的建成和沪昆、娄邵高铁的通车,“湘中娄底”的区位优势逐步由理论“湖南省几何中心”概念转变为现实,娄底融入“3+5”城市群也从理想逐步变成现实。这些都为娄底推动产城融合发展提供了绝好的机遇。人是最能动的生产要素,在产业发展过程中,政府和全社会都要树立“以人为本”的发展理念,让人才进得来、长得起、用得着、干得好、留得住。进得来就是要通过引进人才来提高娄底市人力资源的整体素质,进一步优化引人环境,强化进人措施,使各类高素质技术人才、管理人才、专业人才乐于来娄底创业发展。长得起就是要创新人才培养机制,建立比较完善的人力资源培训体系,积极实践校企、校地合作模式,加强与本地区如湖南人文科技学院、本省高校专家教授合作,激励本土人才成长,改善现有人力资源结构,提升土生土长人力资源素质。用得着、干得好就是要打造创业干事的平台、机会、氛围,人尽其才,物尽其用,保护创业干事的积极性,包容创新失败,奖励创业成功。留得住就是要切实通过多种方式解决“外来人口”的安居、宜学、乐业问题,温暖人心,留住人才。

(二)优化空间布局,产业科学定位

优化空间布局,就是要发力“一大引擎”,充分发挥国家级娄底经济技术开发区的核心引擎带动作用;加快国家高技术产业基地薄板深加工产业园和国家新型工业化产业示范基地建设;推动“一核五区”项目建设;抓好湘中国际物流园、娄底诚通商贸物流园、中小企业创业(创新)孵化园、梅子湾“黄金海岸”片区建设;打造新的城市综合体规划,建设水府庙湿地保护利用综合体园区,加快东部发展,完善“两大板块”,打造“两条走廊”,将娄底经济技术开发区打造成为千亿园区和幸福新城。一是建设“娄—涟—双”经济板块,形成“娄—双”高附加值两型产业走廊,包括娄底经济技术开发区、万宝新区、娄星工业集中区。成立以娄底市创业投资公司承担、以水府庙保护利用区为重点的娄底两型产业综合集聚发展极,以涟源、双峰经开区为重点的产业增长极。二是建设“冷—新”经济板块,构建“娄—涟—冷—新”传统产业升级走廊。

产业科学定位,一是要立足对钢铁、有色金属、煤炭、水泥、工程机械、汽车及零部件等传统产业不怨不弃、不恋不守,搞好资源整合、工艺改造、环境治理、产品深加工、管理升级,提高其生产的科技含量、产品的附加值和社会经济效益;二是要做大做优特色陶瓷、农业机械、汽车及零部件、生物医药、农产品加工等产业;三是要着力发展人文景观、自然风光、特色文化、生态农业等地方旅游业,优化产业结构。

(三)坚持科学发展,推动产城融合

首先是要牢固树立并尊重城市发展客观规律的理念,以科技进步和生产力发展引领产业升级发展,来带动经济社会发展并催生城市发展,最终实现产城协调、融合、健康、永续发展。既要因势利导加快城镇化进程,又要避免圈地为城、扭农入城、损产造城,到头来退城还乡、退市还耕等劳民伤财的悲剧。

其次是要切实践行城镇发展产业先行的科学计划。完善城乡服务网络,优化产业结构,提升产业水平,增强创业、就业吸纳能力,推动城镇化与现代服务业、新型工业、现代农业融合发展;加快形成以现代服务业为主导、新型工业为支撑、现代农业为基础的经济结构,使娄底新型城镇化发展水到渠成,事半功倍。

最后是要落实城市发展规划引领的原则。按照高品位、不奢华、有特色、不同质的要求,搞好通讯、交通、道路、文化、教育、医疗、卫生、商贸、物流、供水、供电、供气等服务基础设施配套建设,增强产城融合能力、城区承载能力和综合服务功能,实现娄底产业特质、区域特征、文化特色、城市特点互动共荣。

注释:

①本文相关数据(有特别标注的除外)来源于湖南省统计信息网、娄底市统计信息网历年国民经济和社会发展统计公告,下文不再标注。

②数据来源于娄底统计公报。

③数据来源于娄底统计公报、湖南统计年鉴。

参考文献:

[1]李光辉.我国产城融合发展路径研究[D].合肥:安徽大学经济学院,2014.

[2]欧玲,肖潇,肖体梅.娄底城镇化进程与发展探析[J].湖南人文科技学院学报,2016(1):34-37.

[3]黄永香.借鉴杭州经验,有效推进娄底新型城镇化[J].湖南人文科技学院学报,2013(6):36-40.

[4]西蒙·库兹涅茨.现代经济增长[M].北京:科学出版社,1991:79-84.

[5]GILBERT A,GUGLER J.Cities, poverty and development: urbanization in the third world: Oxford[M].Oxford University Press, 1982:22.

[6]唐志军,谌莹.为什么中国的城镇化进程滞后:基于比较和历史视角[J].云南财经大学学报,2011,27(1):12-19.

[7]刘航,孙早.城镇化动因扭曲与制造业产能过剩:基于2001-2012年中国省级面板数据的经验分析[J].中国工业经济,2014(11):5-17.

(责任编校:杨丽英)

Developing Loudi by Integrating Urban and Industrial Development

DOUZhen-jiang1,XIAOTi-mei2,SHIZhi-cai1,XIAOXiao

(1.Business School, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi 417000, China;2. Commission for Discipline Inspection, Hunan University of Humanities, Science and Technology, Loudi 417000, China)

Abstract:The new-type urbanization puts people first and integrates urban and industrial development. According to the structure of industry and urbanization, we should push the integrated development of industry and urban area in Loudi by exerting regional advantage to attract talents, improving distribution of economic resources, positioning industries scientifically, and sticking to the scientific outlook on development.

Key words:new-type urbanization; integration of industry and urban area; transformational development; Loudi

[收稿日期]2016-01-21.

[基金项目]娄底市科技局重点支持项目“娄底地级建制以来经济结构的演变与推进娄底城市化进程的战略研究”;湖南人文科技学院青年基金项目“基于DEA方法的我国银行业全要素生产率及影响因素研究”(2014QN14)。

[作者简介]豆振江(1987—),男,河南周口人,湖南人文科技学院商学院助教,硕士,研究方向:商业银行经营与管理;肖体梅(1958—),男,湖南邵阳人,湖南人文科技学院纪委研究员,研究方向:宏观经济。

[中图分类号]F291

[文献标志码]A

[文章编号]1673-0712(2016)02-0031-04