藏语鼻冠音声母的特点及其来源

2016-07-12王双成

王 双 成

(上海师范大学 语言研究所,上海 200234)

鼻冠音声母是藏缅语等语言中比较常见的一类辅音声母,学界一般都处理为复辅音(戴庆厦1992、罗安源2005等)。但是朱晓农(2010:148)不把同部位的鼻音加塞音组合看作是复辅音,而认为是三种复杂单辅音之一,是“部分鼻音”;Ladefoged & Maddieson(1996:118)也将这些前鼻化塞音归入“不完全鼻音”(partial nasal consonant),和鼻音放在同一章讨论,他们认为可以把前鼻化塞音看作鼻音的一类。

为了行文方便,本文区分鼻冠音和鼻冠音声母:鼻冠音指塞音、塞擦音前面的鼻音m-、n-等,鼻冠音声母则指一个鼻音和一个塞音、塞擦音的组合,如 mb-、nd-、n̥tʰ-、n̥ʦʰ-等。

一 藏语方言鼻冠音声母的分布

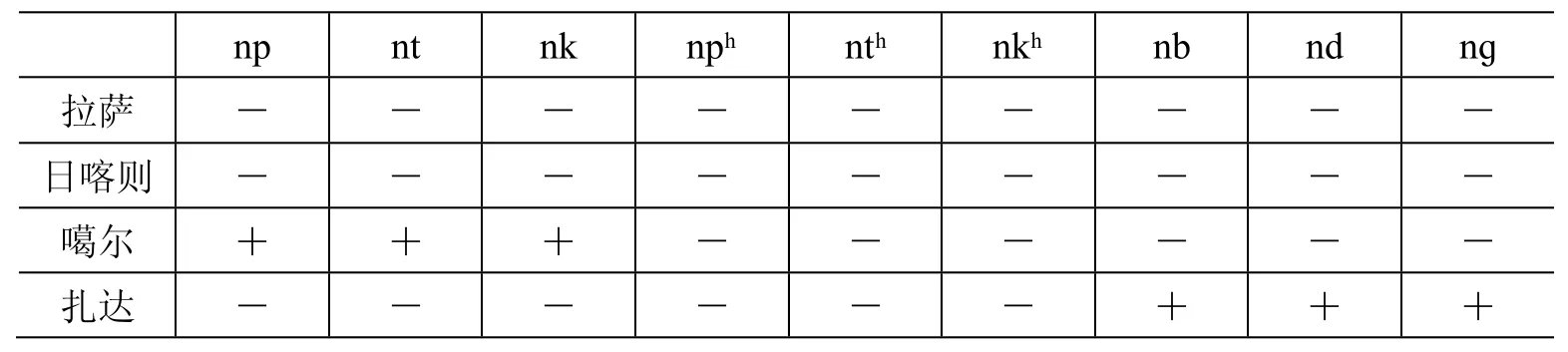

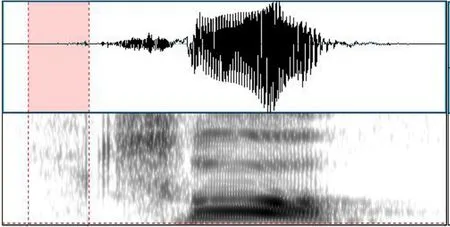

藏语有一套鼻冠音声母,其中鼻冠音在古藏语时代是m-和ɦ-两个,如mɡo(头)、ɦʥaɦ(虹)。古藏语鼻冠音声母发展到现代藏语方言情况发生了很大的改变,鼻冠音声母的数量多寡、类型各不相同。我们根据掌握的材料对现代藏语方言鼻冠音声母的分布情况做了梳理,可以据此对藏语方言鼻冠音声母的分布特征有一个初步的了解,下表只列出带鼻冠音的塞音声母:

藏语方言带鼻冠音的塞音声母① 由于掌握的材料记音不同,此处鼻冠音统一用n-,方言中m-、n-不对立的,也统一作n-。 表1

德格① 德格话的材料存在差异,《藏缅语语音和词汇》(1991:157)、江荻(2002:132)的材料显示德格话只有6个带鼻冠音的浊塞音,但格桑居冕、格桑央金(2002:92)的材料显示还有一套带鼻冠音的清辅音声母。 - - - - - - + + +巴塘 - - - - - - + + +松潘 - - - + + + + + +中甸 - + + + +求吉 - - - - - - + + +泽库 - - - + + + + + +炉霍 + - + + + + + + +阿坝 - - - + + + + + +若尔盖 - - - + + + + + +夏尔巴 - - - - - - - - -拉达克 - - - - - - - - -巴尔提 - - - - - - + + +桑噶尔 - - - - - - - - -宗卡 - - - - - - - - -

现代藏语方言中,卫藏方言有的土语(拉萨②根据金鹏(1983:9)的介绍,拉萨一些人的口语中还保留了np-、nt-、nk-等这一类声母。、日喀则等)这类声母已经完全消失,有的(噶尔、日土、普兰、措勤、革吉)保留了np-、nt-、nk-、nc-、nʦ-、ntʂ-、nʨ-这类声母,浊音类鼻冠音声母消失;康方言大部分方言只保留了 nb-、nd-、nɡ-、nʣ-、ndʐ-、nʥ-这一类浊音声母③德格话的复辅音材料存在差异,《藏缅语语音和词汇》(1991:157)、江荻(2002:132)的材料只有带鼻冠音的6个浊塞音复辅音,但格桑居冕、格桑央金(2002:92)的材料显示还有一套带鼻冠音的清音复辅音声母。,只有松潘话除了这一类声母外,还保留了 npʰ-、ntʰ-、nkʰ-、nʦʰ-、ntʂʰ-、nʨʰ-。安多方言北部农区话跟德格、巴塘一样,只保留了 nb-、nd-、nɡ-、nʣ-、ndʐ-、nʥ-,北部牧区话及南部方言除浊音类鼻冠音声母外还保留了 npʰ-、ntʰ-、nkʰ-、nʦʰ-、ntʂʰ-、nʨʰ-等。

比较特殊的是境外的藏语方言,除了巴尔提有nb-、nd-、nɡ-外,夏尔巴、拉达克、桑噶尔、宗卡、普里克等根本没有这一类声母,这是很有意思、也是很值得注意的现象。

二 藏语鼻冠音声母的特点

(一)藏语鼻冠音声母的音系特点。藏语的鼻冠音声母有三类:

第一类:基本辅音为浊音的鼻冠音声母,如mb、nd、ŋɡ、nʣ、ɳdʐ、ʥ等。

第二类:基本辅音为清音的鼻冠音声母,如 m̥pʰ-、m̥tʰ-、n̥kʰ-、n̥tʰ-、n̥tʂʰ-、m̥ʨʰ-等。

第三类是两个不同部位的鼻音的组合,如mn-、mȵ-、mŋ-,目前只保留在安多等少数方言中,这类鼻冠音声母本文暂不讨论。

根据我们的统计(表1),卫藏方言、康方言的鼻冠音声母一般都是前面的鼻音和后面的辅音发音部位相同,没有其他类型的鼻冠音声母;而安多方言除了这一类鼻冠音声母外,还有一类是前置的鼻音和后面的辅音发音部位不同,应该属于比较典型的带有鼻音前置辅音的复辅音声母,如泽库mda(<mda,箭)、m̥ʦʰo(<mʦʰo,湖)、m̥tʰo(<mtʰo,高)。

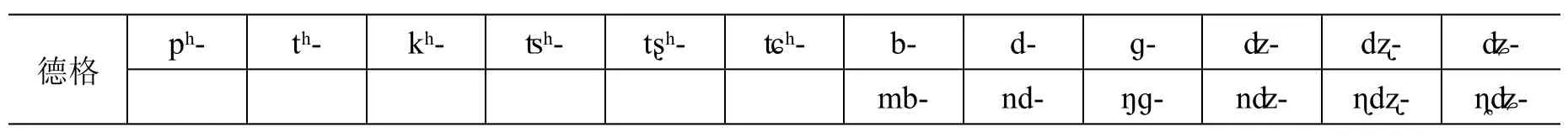

藏语的鼻冠音声母在方言中的音系地位是不同的。德格话是康方言的代表,有6个鼻冠音声母:nb-、nd-、nɡ-、nʣ-、ndʐ-、nʥ-,在其音系中,相应地也有 6 个浊音 b-、d-、ɡ-、ʣ-、dʐ-、ʥ-和鼻冠音声母形成对立,如 buʔ53(气)≠nbuʔ53(锥子)、dʐõ55(糖)≠ndʐõ55(饱)、dũ55(敲打)≠ndũ55(矛),所以德格话的鼻冠音声母nb-、nd-、nɡ-、nʣ-、ndʐ-、nʥ-是和浊塞音(塞擦音)对立的音位,巴塘话的情况也是如此,列表如下:

再来看看安多方言,以天峻话为例。根据我们的调查,天峻话共有31个单辅音声母,93个复辅音声母,首音节不出现浊音,也就是说单个的浊音不成音位,所以说天峻话的 m̥pʰ-、m̥tʰ-、n̥kʰ-、n̥ʦʰ-等鼻冠音声母和 pʰ-、tʰ-、kʰ-、ʦʰ-、tʂʰ-、ʨʰ-、cçʰ-等单辅音声母对立,但没有和 mb-、md-、mɡ-、mʣ-、mdʐ-、mʥ-、mɟj-、nd-、nɡ-、nʣ-、ndʐ-、nʥ-、nɟj-等鼻冠音声母对立的浊音声母:

当然,从语音学的角度看,不论是听感还是声学特征,这一类鼻冠音和单纯的浊音还是有明显的差异,不能归为一类。

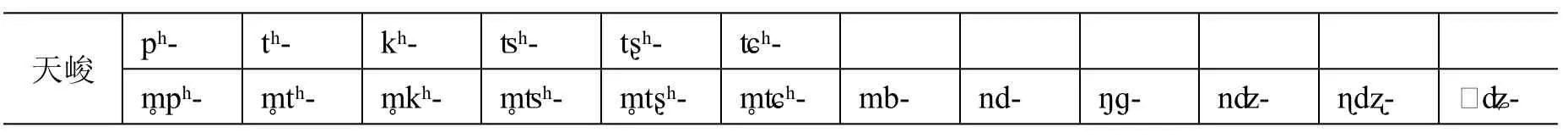

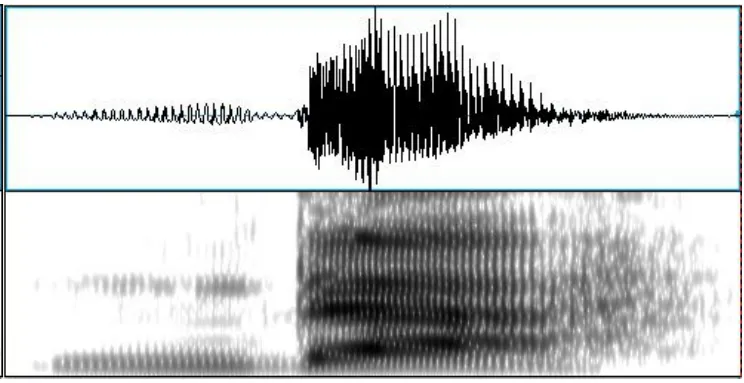

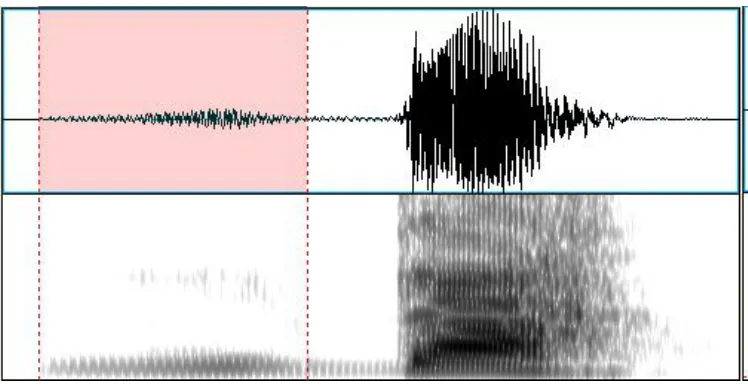

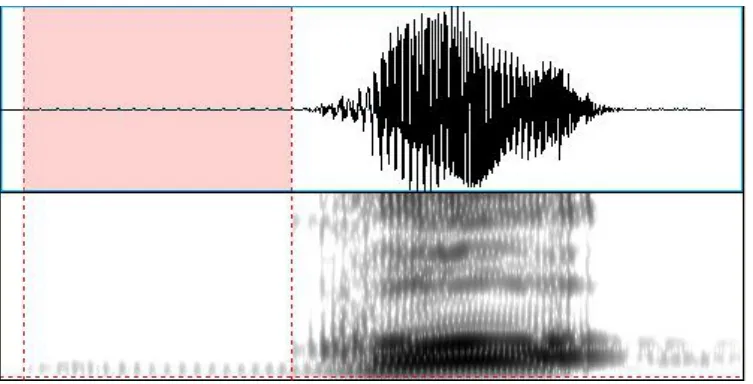

(二)藏语鼻冠音声母的声学特点。(1)第一类鼻冠音声母鼻音部分的发音时长较长,部分土语中鼻音的时长甚至占到整个音节的一多半儿,如松潘话(图3),而且鼻音段的能量较强。(2)第二类鼻冠音声母在绝大多数藏语方言中基本辅音都具有送气特征,只有极少数方言有mp-、nt-类鼻冠音声母。这类鼻冠音声母的鼻音部分都是清化鼻音,且时长短、发音弱,音势明显不如后面的辅音,最大的特点是比起单纯的塞音鼻腔有较强的气流,这些气流在语图上表现为一些乱纹(如图1天峻话的m̥ʦʰo中点亮的部分)。(3)根据我们对藏语松潘方言鼻冠音声母(图3)、浊塞音声母(图4)的比较分析,二者差别比较明显:普通的浊塞音在除阻之前能量较低(从语图上看浊音杠颜色较淡,振幅较小),鼻冠音声母在除阻之前有较高的能量(浊音杠颜色较深,振幅较大);浊塞音一般在高频区没有能量,而鼻冠音由于在持阻阶段部分气流可以从鼻腔出来,所以有自己的共振峰模式,在高频区固定的位置有能量存在。

图 1 天峻 mʦʰo[m̥ʦʰo](湖)

2 炉霍 mda[mda](箭)

图 3 松潘 mda[nda53](箭)

图 4:松潘 sɡo[ɡo13](门)

(三)藏语鼻冠音的演变特点。结合文献及方言材料,我们认为古藏语的m-、ɦ-两个鼻冠音,其实反映了鼻冠音演变的两个阶段,即m->ɦ-,因为从组合类型看,古藏语的m-可以和不同部位的阻塞音组合成复辅音,m-在发音过程中能量明显比n-、ȵ-、ŋ-等部位的鼻音来得强(应该和发音的空间大小有关),但是在后面的演变中,这个m-受到后面音段发音部位的影响,逐渐被同化,演变为同部位的鼻冠音声母,当然也可以看做“不完全鼻音”或“部分鼻音”。

比如mɡo(头)、ɦɡo(首、源头)①类似的例子还有 mtʰuɡ po 亦作 ɦtʰuɡ po(厚)、mtʰud pa/ɦtʰud pa(连续)、mtʰun pa/ɦtʰun pa(同意)、ɦʥor bu/mʥor bu(锄头)、mʣaɦ bo/ɦʣaɦ bo(爱人)、mdo li/ɦdo li(轿子)等等。,ɦɡo也正是方言中mɡo(头)的读法,现代方言中“头”这个词已经没有mɡo这一读音了。再如ɦbras(米),达日、班玛、道孚、色达、红原等地都是mdʐi或mdʐe,同仁、夏河、化隆、尖扎等地为ɳdʐi或ɳdʐe。但是在非唇音声母前,一些ɦ-在牧区话中仍为m-,如ɦɡruɡ(龙),甘德、色达、班玛、道孚、红原等地都是mdʐuk,泽库、天峻、夏河、化隆等地为ɳdʐək,所以m->ɦ-的演变路径清晰可见。

如果进一步演变,最终的结果就是鼻冠音脱落,而且清音、浊音有先有后:清音之前的鼻冠音先脱落,如古藏语 ɦkʰor(转动),拉萨 kʰor55、巴塘 kʰo55、德格 kʰo55、夏河 kʰor、泽库 ŋ̊kʰor、桑噶尔 xor、巴尔提kʰor pa,除了安多方言大部分牧区土语外,其他方言中这部分鼻冠音已经难觅踪迹(只有噶尔一个点还有这类声母)。

mdaɦ(箭),拉萨ta13、巴塘nda53、德格nda31、夏河nda、泽库 mda、夏尔巴ta31、桑噶尔da、巴尔提 dða。只有卫藏方言大部分土语中这类鼻冠音声母消失,此外康方言、安多方言基本上完整地保留了这类声母,但是情况也有不同,安多方言大部分牧区土语还保留了早期m-的读音特征,而农区土语、康方言基本上都到了ɦ-这一阶段,即同部位的鼻冠音,如果接着变,下一步就是鼻冠音再进一步弱化,最后演变为桑噶尔da、巴尔提dða这样单纯的浊音,最终的归宿则是清化,如拉萨ta13、夏尔巴ta31。

潘悟云(2000:323)认为藏文时代有两个鼻音m-、ŋ-,ɦ-是ŋ-擦化的结果:ŋ->ɣ̃->ɣ->ɦ-。从鼻冠音的分布、方言读音等情况看,我们认为ɦ-应该是m-演变的结果,而且ɦ-在早期就应该代表不同部位的鼻冠音。

鼻冠音在演变过程中因为其位置不同而不同,比如在第二音节时,鼻冠音往往会变为前一音节的韵尾,比如安多方言同仁话 ʨʰən ʨʰaχ(>ʨʰu ɦʨʰaɡ,冷水),ȵən ʣən(>ȵi ɦʣin,日食),再如同德话 rʥam ʦʰo(>rɡja mʦʰo,大海),显然,这是音节重组的结果。

三 藏语鼻冠音声母的来源

戴庆厦(1992)认为彝缅语鼻冠音声母是不同的前置辅音“整化”而来的,金理新(2003)也曾提出不论是藏缅语还是苗瑶语,其鼻冠音是构词前缀通过整齐化演变而成的。我们赞同这一看法,通过其他藏缅语材料,也可以发现藏语的鼻冠音大多和其他语言的一个音节对应,这一音节多为鼻音、阻塞音等次要音节,比如藏语 mʨʰin pa(肝),米里语 əɕin,怒语 pʰəɕin,克钦语 sin~məsin,米基尔语 iŋtʰin,嘉绒 tə pʃu,独龙 pɯ31ɕin55,阿侬怒 bɯ31ɕin55,仰光缅语 ɑ53tθɛ55,阿昌 a31ʂəŋ31,仙岛 a31ʂɯŋ31,克伦 a31tθu̠31,墨江哈尼ɔ31ʦʰu31,《西番译语》草地译语“木称罢”。其中藏语的鼻冠音m-分别对应怒语的pʰə-,克钦语mə,独龙pɯ31,阿侬怒bɯ31,阿昌、仙岛、克伦的a31和哈尼ɔ31,这之间的关系显而易见。以下材料也显示了类似的对应关系:

藏语 mtʰo ba~mtʰon pa(高),克钦语 mətʰo(高、高峰),嘉绒 kə mbro,史兴 ma33rõ55,吕苏 bo53nbo53,独龙mɹɑŋ53,《西番译语》草地译语“木团”,松潘译语“托”,打箭炉译语“托”;藏语mgo(头),迪加罗语ku ru~mku ra、mkau,怒语gɔ~əgɔ(头),加罗语sko(头),迪马萨语sagau(复合词中),梅特黑语 məko(头);藏语 ɦbu(虫子),迪加罗语 təbo~təbu,米里语 təbuü,克钦语 pu~ləpu,卡杜语 kəpʰu,加罗语 ʨipu(蛇);藏语 ɦkʰruŋ ba(诞生、发芽),克钦语 kʰruŋ(生活、活着)、məkruŋ(新芽、新桠枝),博多语 ɡakʰraŋ(固定的、稳固的、健壮的),迪马萨语 ɡakʰraŋ(绿的)。

此外,一些藏语的异形词也可以为我们提供相关的信息,如sdom(归拢)~ɦdom(聚合),ɡtan(门闩)~ɦdan(门闩),skon(使挂住)~ɦkʰon(套上),bkon(怀恨)~ɦkʰon(怀恨),rdal(铺开)~ɦdal(洇液体铺开),ɡum~dɡum~skum~ɦkʰum(缩)。

除了以上这种来源外,我们发现,藏语的第二类鼻冠音声母(m̥pʰ-、m̥tʰ-、n̥kʰ-、n̥ʦʰ-)还有浊音的来源。换句话说,第一类鼻冠音声母在形成中或形成后其基本辅音发生了清化,演变为了第二类鼻冠音声母,先来看一些材料:

ɦkʰrus~ɦɡrus~ɦbrus(勤奋) ɦkʰaŋ/ɦkʰaŋs~sɡaŋ(埋怨)

ɦɡam(干吃)~ɦkʰam(放入口中) ɡum~dɡum~skum~ɦkʰum(缩)

ɦɡul(动)~ɦkʰul(听使唤) ɦɡor(耽误)~ɦkʰor(转、绕)

ɦdan/mdan(门闩)~ɡtan(门闩) ɦdu(会聚)~ɦtʰu(采集)

mdud(结)~mtʰut/ɦtʰut(接续) ɦʥur(到达古词)~ɦʨʰur(到达古词)

ɦʣir(挤出、浸出)~ɦʦʰir(挤出) ɦbubs~ɦpʰibs(搭、撑开~帐篷、伞)

ɦbel(富裕)~ɦpʰel(增加) ɦʥab(隐藏)~ɦʨʰab(隐瞒)

mʥiŋ/ɦʥiŋs(中央)~mʨʰiŋ(中央) ɦʥum(收缩)~ɦʨʰums(收缩)

ɦʣer(嘶哑)~ɦʦʰer(嘶、鸣) ɦɡril/ɦdril(卷拢)~ɦkʰril(盘绕)

ɦɡjoɡ(举)~ɦkʰjoɡ(举) ɦbjid(冻伤)~ɦpʰjid(伤害)

ɦdral(撕)~ɦpʰral(撕) ɦbreŋ(随行)~ɦpʰreŋ(行列)

ɦɡrol(解脱、释放)~ɦkʰrol(开脱、释放)

ɦʣud(投入、插进)~ɦʣud(引入)~ʦʰud(进入)~ʨʰud(进入)

上面这些例词之间的关系显而易见,意思相同、相近,差异仅在声母的清浊交替,如 ɦɡjoɡ(举)~ɦkʰjoɡ(举),ɦɡj-对应ɦkʰj-,这样的证据数量较多,我们有足够的理由相信两者之间的演化关系。

支持材料还有现代语言材料。

藏语包座话(Babzo)和书面藏语对应的一些鼻冠音声母读为不送气的清音(铃木博之2007):

书面藏语 包座话 书面藏语 包座话ɦbud吹 m̥puʔ mtʰa界限 n̥tɑʔ ɦbri ʨʰu金沙江 ɳ̊ʈə ʥɯ ɦɡjuɡ rta跑马 ȵ̊ʨuʢ hta

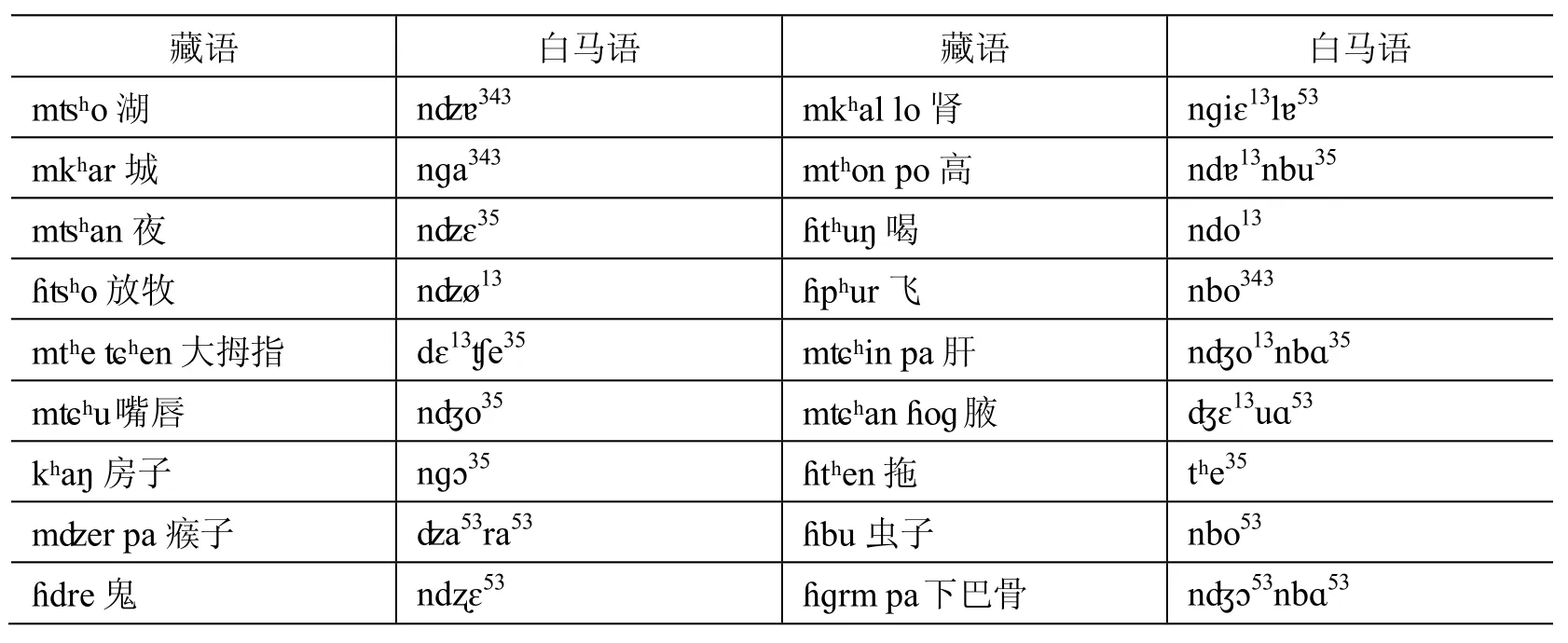

白马话和藏语有着非常密切的关系①白马语的系属存在争议,西田龙雄、孙宏开在《白马译语の研究》(1990:44-51、278)中认为白马人不少藏族,白马语是藏语支独立的语言;张济川(1994)利用《白马译语研究》材料研究后得出的结论是“一种方言”;黄布凡、张明慧(1995)通过实际语言调查材料比较分析后,指出“白马语是藏语,在藏语三大方言中最接近康方言”;显然,白马语和藏语的关系“非常密切”。② 孙宏开等(2007)的调查材料反映的情况也相同,如mʦʰo(湖)平武白马nʣɐ341,文县铁楼ʧʰɔ53,九寨沟勿角nʣu341;mtʰe ʨʰen(大拇指)平武白马 dɛ13ʧe35,文县铁楼 ndo13ʧe53lɐ53tɐ53,九寨沟勿角 ndə13ʧə35。③ 我们曾详细讨论过古藏语浊音在现代藏语方言的演变情况,总的来看,除了极少数方言外,浊音(特别是爆发音)均已清化,而且卫藏方言中一般变化为送气音(王双成2012:118)。,书面藏语一些带鼻冠音的送气清音声母在白马语中为不送气浊音,如(张济川1994)②:

藏语 白马语 藏语 白马语mʦʰo 湖 nʣɐ343 mkʰal lo 肾 nɡiɛ13lɐ53 mkʰar城 nɡa343 mtʰon po 高 ndɐ13nbu35 mʦʰan 夜 nʣɛ35 ɦtʰuŋ 喝 ndo13 ɦʦʰo 放牧 nʣø13 ɦpʰur飞 nbo343 mtʰe ʨʰen 大拇指 dɛ13ʧe35 mʨʰin pa肝 nʤo13nbɑ35 mʨʰu嘴唇 nʤo35 mʨʰan ɦoɡ腋 ʤɛ13uɑ53 kʰaŋ 房子 nɡɔ35 ɦtʰen 拖 tʰe35 mʣer pa瘊子 ʣa53ra53 ɦbu虫子 nbo53 ɦdre鬼 ndʐɛ53 ɦɡrm pa下巴骨 nʤɔ53nbɑ53

将书面的异形词和白马话的材料结合起来,正好可以证明藏语的ɦkʰ-、ɦtʰ-这一类鼻冠音声母早期应该和 ɦɡ-、ɦd-这类声母相关,或者说来自这一类声母,如果再结合包座藏语的材料,我们发现第一类鼻冠音声母在演变过程中,其基本辅音同样发生了清化,清化的路径和现代藏语方言一样,有的清化后读为送气音,有的读为不送气音。

甘肃省迭部县,古称“叠州”,藏语是mtʰe bo(大拇指),其中“迭”对音mtʰe(古称“叠州”的“叠”也应该是对音mtʰe),“迭”中古定母屑韵(“叠”中古定母帖韵字),既然早期用“迭”、“叠”这两个定母字去对 mtʰe,可以肯定当时 mtʰe的声母不是 mtʰ-,更应该是不送气的浊音 md-这类读音。再如 kʰaŋ(房子),从书面藏语已经看不到任何鼻冠音的迹象,但是我们调查的安多方言牧区话中还保留了鼻冠音(如天峻 ŋ̊kʰaŋ ʂkal,房子的回声),如果联系白马话的 nɡɔ35(房子),声母 kʰ-的来源更可能是 nɡ-这类声母③。

从以上的分析看,第二类鼻冠音的来源不论是文献材料、方言材料还是历史对音材料都是相互支撑的。

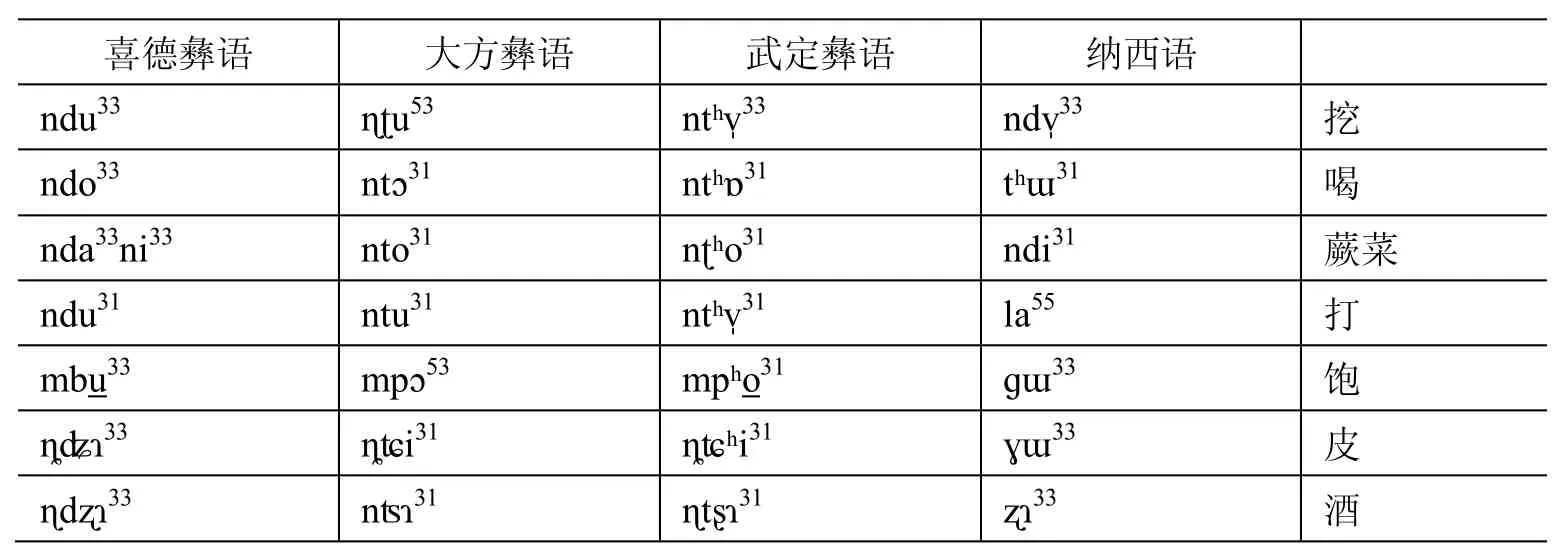

其他语言的鼻冠音声母也反映出了相同的演化路径,如彝语(材料引自戴庆厦1992):

喜德彝语 大方彝语 武定彝语 纳西语ndu33 ɳʈu53 ntʰv̩33 ndv̩33 挖ndo33 ntɔ31 ntʰɒ31 tʰɯ31 喝nda33ni33 nto31 nʈʰo31 ndi31 蕨菜ndu31 ntu31 ntʰv̩31 la55 打mbu33 mpɔ53 mpʰo31 ɡɯ33 饱ȵʥɿ33 ȵʨi31 ȵʨʰi31 ɣɯ33 皮ɳdʐɿ33 nʦɿ31 ɳtʂɿ31 ʐɿ33 酒

彝语的“挖”、“打”这两个词,喜德彝语都是带鼻冠音的浊音 nd-,应该是比较早的形式,这个词在大方彝语中是带鼻冠音的清音 ɳʈ-或 nt-,在武定彝语中则是 ntʰ-,将彝语三个方言点连起来,nd->ɳʈ-/nt-,ntʰ-的线索是非常清楚的。

联系不同语言鼻冠音的演变特点,我们有足够的理由相信第二类鼻冠音声母(m̥p-、n̥t-、ŋ̊k-、m̥pʰ-、n̥tʰ-、ŋ̊kʰ-)的来源之一是第一类鼻冠音声母。

另外,单纯的浊音声母也可能会演变为带鼻冠音的清音声母,比如白语碧江方言,其浊音在年轻人口中一般读为带鼻冠音的清音,如 bɯ42念成 mpɯ42,dɯ42念成 ntɯ42,ɡv̩33念成 ŋkv̩33,ʥi33念成ȵtɕi33(徐琳、赵衍荪1984:5);胡方(2005)对厦门话鼻冠音声母的实验研究显示,年纪较大的发音人鼻冠音保留得比较好。但是也有一些现象显示了这种鼻冠音声母“正在进行的演变”,比较典型的例子就是厦门话的发音人将“月[ŋɡeʔ]”的声母ŋɡ 发成了ŋk。

藏语的一些词也能反映出浊音和带鼻冠音声母之间的历史演变关系:

bjur(满溢) ɦpʰjur(冒起、涨溢)dud/mdud(打结) mtʰud/ɦtʰud(接续)don(出产) ɦtʰon(出产)dam(紧) ɦtʰam(紧握)

藏语、白语的材料说明浊音在演变过程中会变为带鼻冠音的清音:b->m̥p-/m̥pʰ-、d->n̥t-/n̥tʰ-等,我们认为藏缅语鼻冠音的这种演变特点另一方面也显示了说话人想通过增加鼻冠音来试图维持语言的浊音特征、保持音位基本对立的重要策略。比如白语碧江方言年轻人将bɯ42念成mpɯ42,dɯ42念成 ntɯ42,ɡv̩33念成ŋkv̩33,ʥi33念成ȵtɕi33,表面上看声母的形式发生了变化,但是并没有打乱音位对立的基本平衡,而通过增加鼻冠音的方式,也多少能维持浊音的一些特征;而且从语音训练实践看,带鼻冠音的浊音比起单纯的浊音更容易发、容易维持,但这种策略可能“画蛇添足”,增加一套鼻冠音声母。

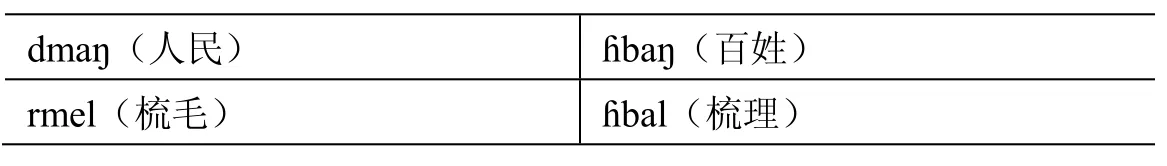

鼻冠音还有单纯鼻音的来源,即鼻音m-演变为带有鼻冠音的声母,如藏语:

dmaŋ(人民) ɦbaŋ(百姓)rmel(梳毛) ɦbal(梳理)

尽管这样的材料我们目前搜集到的不多,但是从有限的几个例词我们也能看出二者之间的关系,而且鼻音演变为鼻冠音声母也是有相关报道的,比如汉语闽方言厦门话,就有鼻音演变来的鼻冠音声母mb-、ŋɡ-、nd-,这已经过了实验证明(胡方2005)。

最后再补充一个方言的证据:

书面藏语的ɦbaɦ义为“羊叫”,这个词同时也可以是表示羊叫的拟声词,如安多方言“lək羊kə施格mba拟声词zi引语标记mba羊叫ɡo kə进行”(羊咩地在叫)。汉语的拟声词“咩”声母为m-,如果听过羊叫声的人知道,“咩”的读音更接近实际的羊叫声,藏语的ɦbaɦ应该是ma变来的,因为m-属于鼻塞音,在保持鼻腔共鸣的同时稍微强化阻塞特征,m->mb->mb-的演变就一点儿都不稀奇了。

鼻冠音声母不是藏语的专利,境内的其他藏缅、苗瑶语以及境外的斐济语、班图语系语言等都有鼻冠音,但是我们相信不同的语言的鼻冠音声母有其共性,也会有各自的特点,其来源也会各有不同,即使是同一语言,其鼻冠音的来源也可能是多源的。

根据我们的观察,藏语鼻冠音声母的来源是比较复杂的,有些应该如戴庆厦、金理新所说是构词前缀通过“整化”演变来的,这类鼻冠音声母应该以浊音为主,我们不排除为强化浊音特征而增生一个鼻冠音的可能性;以清音为核心的鼻冠音声母有些可能是从浊音为核心的鼻冠音声母中分化出来的,有的则是从单纯的浊音、鼻音演变来的,本文对这些情况作了讨论分析,也找出了比较有说服力的证据,虽不能将鼻冠音声母的来源“一网打尽”,但是对于讨论藏语鼻冠音声母的来源还是有积极意义。

戴庆厦 1992 彝缅语鼻冠声母的来源及发展——兼论彝缅语语音演变的“整化”作用,《民族语文》第1期。

格桑居冕 1985 藏语巴塘话的语音分析,《民族语文》第2期。

格桑居冕、格桑央京 2002 《藏语方言概论》,民族出版社。

黄布凡、张明慧 1995 白马话直属问题研究,《中国藏学》第2期。

胡方 2005 论厦门话[mb-ŋɡnd]声母的声学特征,《方言》第1期。

江荻 2002 《藏语语音史研究》,民族出版社2002年。

金理新 2003 构词前缀*m-与苗语的鼻冠音,《语言研究》第3期。

金鹏 1983 《藏语简志》,民族出版社。

铃木博之 2007 チベット语包座[Babzo]方言の音声分析とその方言特征,Journal of Asian and African Studies, (74).

罗安源 2005 《发音语音学》,中央民族大学出版社。

潘悟云 2002 《汉语历史音韵学》,上海教育出版社。

孙宏开、齐卡佳、刘光坤 2007 《白马语研究》,民族出版社。

王双成 2012 《藏语安多方言语音研究》,中西书局。

西田龙雄、孙宏开 1990 《白马译语の研究》,日本:松香堂。

徐琳、赵衍荪 1984 《白语简志》,民族出版社。

杨波 2005 《现代苗语方言鼻冠音声母声学实验分析》,中央民族大学硕士学位论文。

《藏缅语语音和词汇》编写组 1991 《藏缅语语音和词汇》,中国社会科学出版社。

张济川 1994 《白马话与藏语》,《民族语文》第2、3期。

朱晓农 2010 《语音学》,商务印书馆。

Ladefoged, P & Ian Maddieson 1996 The Sounds of the World’s Languages. Oxford: Blackwell.