不同处理方式对软荚红豆种子萌发及幼苗生长的影响

2016-07-10王思荣

王思荣

摘要[目的]研究不同处理方式对软荚红豆种子萌发和幼苗生长的影响。[方法]以软荚红豆种子为研究对象,分析不同浸种方式、消毒方式、种子破皮后处理方式及育苗基质对软荚红豆种子萌发、幼苗生长、生物量积累的影响。[结果]75 ℃热水浸种及破种皮后砂藏处理能极显著提高种子发芽率,显著促进幼苗生长和生物量积累;高锰酸钾消毒及火烧土∶黄心土=1∶2的培养基质在一定程度上能提高种子发芽率,促进幼苗生长和生物量积累。[结论]该研究为软荚红豆种子播种繁殖提供了技术支撑。

关键词 软荚红豆;种子破皮后处理;发芽率;生长量

中图分类号 S72 文献标识码 A 文章编号 0517-6611(2016)05-058-02

Abstract[Objective]To research the effects of different treatments on seed germination and seedling growth of Ormosia semicastrata.[Method]With O. semicastrata seeds as the research material, effects of soaking method, disinfection method, treatment method after seed scarification and seedling substrate on the seed germination, seedling growth and biomass accumulation of O. semicastrata seeds were researched.[Result]Soaking in 75 ℃ hot water and sand hidden treatment after seed coat breaking extremely enhanced the germination rate of seeds, significantly promoted the seedling growth and biomass accumulation. K2MnO4 disinfection, substrate of fire clay and yellow soil mixture (1∶2) promoted seed germination rate, seedling growth and synthesis of biomass accumulation.[Conclusion]This research provides technical support for the seed sowing propagation of O. semicastrata.

Key words Ormosia semicastrata; Treatment after seed coat breaking; Germination rate; Increment

软荚红豆(Ormosia semicastrata)属豆科(Leguminosae sp.)蝶形花亚科(Papilionoideae)红豆属(Ormosia G.Jacks.)常绿乔木,主要分布于海拔100~1 000 m的海南、广东、广西东部、福建东南部、江西南部等地[1]。该树种喜光,喜暖热气候,不耐寒,喜肥沃湿润土壤,不耐旱等。因软荚红豆枝叶繁茂,树冠开阔,是南方著名的观赏树种,常作为庭荫树、行道树;因其种子红色,可供装饰用,常被制作纪念品[1]。近年来该树种作为园林植物而被广泛种植,种苗需求量越来越大。目前国内对软荚红豆的研究主要集中于幼苗形态的鉴定[2]、种子萌发特征[3]及材性物理力学性质[4]的研究,而对软荚红豆萌发技术以及幼苗生理的研究较少。鉴于此,笔者分析软荚红豆不同种子处理措施对种子萌发、幼苗生长的影响,以期为软荚红豆播种繁殖提供技术支撑。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

试验地位于上杭县白砂镇,116°36′ E,25°08′ N,海拔476 m;年均气温19.9 ℃,年均积温7 288 ℃,7月份平均气温27.9 ℃,1月份平均气温10 ℃,极端最高气温39.7 ℃,极端最低气温-5 ℃;年均降雨量1 605.4 mm;无霜期301 d,年均相对湿度77%。试验地为农田,红壤土,pH 6.3,平均全氮量1.30 g/kg,速效磷23 mg/kg,全钾18.00 g/kg。

1.2 试验材料

2014年11月选择上杭县泮境乡天然林优树(胸径25.6 cm,树高9.5 m)采种。

1.3 试验设计

2015年3月犁田整地,整地前撒施4 500 kg/hm2腐熟鸡粪,犁田后与耕作土壤拌匀,按90 cm宽度做苗床,床面高20 cm。采用铺营养土(G火烧土∶ 黄心土=1∶2)和农田(F)条播2种不同处理方法。试验采用随机区组设计,将苗床分为3个区组,每个区组分为14个小区,共42个小区,小区面积66.7 m2;每个小区播200粒种子。条播后覆1 cm细土,塑料薄膜覆盖。播种第17天时,种子开始发芽,20 d后揭除塑料薄膜。6月开始每7 d喷施一次0.3%的尿素,施7.5~15.0 kg/hm2,连续施21 d,7、8月各施一次氮、磷、钾含量各15%的有机肥,施150 kg/hm2;9月下旬施一次磷钾肥,施150 kg/hm2。

为打破种子休眠,一是种子用0.1%高锰酸钾消毒30 min后采用3种方式浸种24 h:75 ℃热水、冷水、破种皮后水浸;二是用刀划破种皮后,分消毒和不消毒2种处理,按催芽条播和直接条播,用湿砂层积催芽,方法是挖1.0 m×1.0 m×0.80 m的坑,地铺10 cm湿砂,然后一层种子隔一层3 cm以上的湿砂,最上面盖10~20 cm的湿砂,砂藏期间应保持砂的湿度。砂藏5 d后种子开始露白,当种子露白达30%以上时开始播种(表1和2)。

1.4 调查项目与方法

2015年11月下旬进行幼苗调查,调查苗高、地径及地上部分及地下部分生物量等指标。苗木地径用游标卡尺测量,精度0.01 cm;苗高用钢圈尺测量,精度0.01 cm。同时每一试验小区取1株平均苗用TG300型电子天平测定其生物量,精度0.01 g。

1.5 数据处理

将所调查及测定的数据输入计算机,用SPSS软件进行对比分析。

2 结果与分析

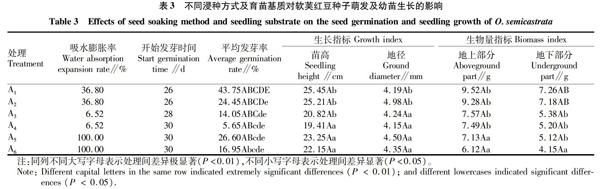

2.1 不同浸种方式及育苗基质对软荚红豆种子萌发及幼苗生长的影响

由表3可知,浸种处理显著影响软荚红豆种子的萌发(P<0.05)。其中,以农田为基质,经过热水浸种处理发芽率分别比自来水浸种和破种皮后自来水浸种处理提高了231.08%和122.56%;而以营养土为基质,经过热水浸种处理发芽率分别比自来水浸种和破种皮后自来水浸种处理提高了311.39%和144.25%,种子萌发时间缩短了2和4 d。此外,无论是否进行浸种处理,用营养土为基质软荚红豆种子发芽率是以农田土为基质的1.33~2.49倍。说明火烧土和黄心土感病菌率较低,而农田土感病率较高。另一方面,不同浸种处理也对软荚红豆后期幼苗生长产生显著影响(P<0.05)。与未浸种相比,不同浸种处理均显著提高了软荚红豆的苗高和地径,显著增加了地上和地下生物量。

2.2 破种皮后种子不同处理方式及育苗基质对软荚红豆种子萌发及幼苗生长的影响

由表4可知,催芽处理显著影响软荚红豆种子的发芽率和萌芽所需时间。未进行催芽处理时,种子萌发所需时间为24~26 d,而进行催芽处理后种子萌发所需时间缩短至17~18 d;而就催芽处理而言,不同培养基质对种子萌发所需时间并无显著影响。就发芽率而言,与未催芽处理相比,催芽处理能极显著提高种子发芽率(P<0.01)。此外,除在以农田土为培养基质未催芽处理中高锰酸钾消毒处理降低种子发芽外,其他处理高锰酸钾消毒均能增加种子的发芽率。尽管催芽处理能显著促进种子萌芽,但催芽处理对后期幼苗生长的影响不大。与未催芽处理相比,催芽处理还能促进幼苗苗高、地径及生物量的增加,催芽处理与未催芽处理间差异达显著水平。除在消毒处理和未催芽处理条件下,不同比例混合土种子萌芽率显著高于农田土外,在同一处理条件下不同培养基质对幼苗种子萌发率、苗高、胸径均无显著影响。

3 结论与讨论

(1)不同浸种方式对软荚红豆种子发芽率具有显著影响。75 ℃热水浸种方式能显著提高软荚红豆种子发芽率,适宜在生产上推广使用。自来水浸种与破种皮后自来水浸种处理在一定程度上能提高种子发芽率,但总体发芽率偏低。

(2)催芽是保证种子在吸足水分后,促使种子中养分迅速分解运转,供给幼胚生长的重要措施[5-8]。催芽能极显著提高软荚红豆种子发芽率,其种子发芽率达71%以上,同时可提高幼苗的光合作用,促进幼苗生长及生物量积累,可在生产中推广使用。

(3)软荚红豆种子消毒可减少土壤病菌对种子及幼苗根部的伤害[9-10],提高种子发芽率,但种子发芽率提高的幅度与种子前处理的措施有一定的关系。

(4)不同育苗基质对软荚红豆种子萌发及幼苗生长具有一定的影响[11-12]。培养基质以火烧土:黄心土=1∶2与农田土相比在一定程度上能促进软荚红豆种子萌发及幼苗生长,但两者差异不显著。

参考文献

[1]《福建植物志》编写组.福建植物志:第3卷[M].福州:福建科学技术出版社,1988.

[2]陶金川,黄致远,宗世贤.珍稀植物幼苗形态初步研究[J].江西林业科技,1993(3):16-18,23.

[3]张纪卯,江帆,严琼.红豆树等五种豆科珍稀树种种子及幼苗研究[J].湖北林业科技,2006(5):25-27.

[4]陈承德.福建三明三种阔叶材物理力学性质的试验研究[J].福建林学院科技,1982(1):9-21.

[5]贾玉华,郭成久,苏芳莉,等.不同催芽方法对沙冬青、花棒和沙枣种子萌发的影响[J].种子,2009,28(7):58-60,63.

[6]邱凤英,刘志云,肖复明,等.米槠种子催芽、储藏及发芽试验研究[J].南方林业科学,2015,43(4):1-6.

[7]王尚雄,白晓丽,毛忠映,等.祁连圆柏不同催芽方法研究[J].甘肃林业科技,2015,40(1):35-37.

[8]王艳霞,何武江,刘星冶.8种造林树种不同催芽方法种子发芽率比较[J].山西林业科技,2010,39(1):33-35.

[9]张瑞越,季勤,朱阳阳.不同消毒剂对油菜种子消毒效果的比较[J].淮阴师范学院学报(自然科学版),2011,10(2):127-129,133.

[10]朱艳蕾,安登第,曾献春.银沙槐种子表面消毒技术及无菌萌发条件研究[J].新疆师范大学学报(自然科学版),2014,33(3):17-20.

[11]陈连庆,韩宁林,裴致达.不同基质对马尾松容器苗及其菌根的影响[J].热带亚热带土壤科学,1997,6(4):251-254.

[12]陈绕生.不同基质种类及配方对白术苗质量的影响[J].安徽农业科学,2010,38(34):19319-19320,19324.