“忧患元元”

——叶剑英诗词的忧患意识

2016-07-08广东袁小伦

(广东)袁小伦

“忧患元元”

——叶剑英诗词的忧患意识

(广东)袁小伦

《孟子》中有句名言,叫做“生于忧患,死于安乐”,讲的是忧虑祸患则生长发展,安享快乐则堕落死亡。忧患意识是中华民族自古以来的精神传统之一,它代表一种高尚人格,体现的是一种社会责任感和历史使命感。忧患意识作为一种文化传统,渊源至深。从一定角度来说,正是中华文明孕育和包含的忧患意识,才使中华民族历经磨难而不衰,始终屹立于世界民族之林。忧患意识体现的是一种居安思危的高超智慧。忧患意识贯穿诗人元帅叶剑英的一生,也是他的诗赋生涯的一大主题。

如果说,中学生叶剑英的“我来无限兴亡感”有“为赋新词强说愁”的感觉,刚出讲武堂的叶剑英的“愁多无计寻排遣”有为个人前途烦恼的意思,加入粤军不久英俊多情的叶剑英的“惆怅云山路已遥”有暂时为情所困的味道,那么,在经历了大革命生死考验后,接受共产主义思想熏陶的革命青年军官的叶剑英的“革命史,人湮没;革命党,当流血。看欃枪满地,剪除军阀。革命功成阶级灭,牺牲堂上悲白发。更方期,孤育老能养,酬忠烈”,则已经摆脱了那种“人无远虑必有近忧”的小我境界,树立了一种马克思主义的唯物史观,思虑的是人民革命的前途。

从此,直至生命的结束,诗人元帅叶剑英忧患意识,为的是党和国家的前途命运,为的是天下百姓的幸福生活。这正如1965年秋天,诗人那首脍炙人口的《七律·远望》开头那字字千钧的“忧患元元”。元元者,天下百姓也。这四个字体现了这位伟大的共产主义战士的忧患情怀。在艰难困苦的革命斗争岁月,诗人元帅的革命经历和歌赋生涯的“忧患元元”较多地体现了一种发愤之心志;革命取得胜利之后,他的“忧患元元”则是一种主动性居安思危、忧思望远的意识。

叶剑英诗词中的忧患意识,往往会把有限个体的生命和无限的国家民族的命运有机地联系起来,体现了一种真正的为人民服务的共产主义情怀。1954年夏天,叶剑英在因病到北戴河疗养期间写《北戴河休养》,寄托情思:大陆回环海一湾,望中迢递起层澜。双凫碌碌沙鸥懒,病卧东山惜岁年。该诗穷极工巧地描绘北戴河之美,写陆地海湾水鸟,好像有悠闲情怀。末句落到人,点出作者个人的心境:在此疗养,人闲心不闲。他远望大海波澜,心潮起伏,深感病卧东山,为岁月的无情流逝而忧心惋惜,欲效双凫碌碌,不愿做沙鸥放懒,急欲飞出海滩,遨游太空,以抒壮志。

1969年秋天,年过古稀的叶剑英被“战备疏散”到湖南,饱受下放和病痛之苦。1970年春,适值苏联边防军入侵珍宝岛事件发生一周年,叶剑英在长沙作《珍宝岛》:病阅聊斋事可伤,恒娘读罢又庚娘。敌军压境魔侵肺,心在边疆身在床。1969年3月2日,苏军公然入侵珍宝岛地区,开枪打死打伤我边防军人多名,制造了极为严重的流血事件。我军在多次警告无效、忍无可忍的情况下,被迫进行了自卫反击。这首诗表露了一位老战士保卫边疆的志愿和警觉。其时作者肺病复发,卧床休养,阅读《聊斋志异》,有感于“恒娘”之怯懦,“庚娘”之刚烈,愤然命笔,说明对入侵之敌,要像“庚娘”那样,手刃仇雠,奋起还击,不能像“恒娘”那样,软弱妥协,取媚于人。诗的后两句,直书胸臆,感人肺腑。诗里把“敌军压境”与“魔侵肺”相联相比,非常贴切自然,足见构思之精巧。诗翁年事已高,虽在病中,还时刻关心祖国国防事业。这是何等鼓舞人心、壮怀激烈的词句啊!

中国革命和建设前无古人,一直在艰苦的探索前进中,而革命胜利后,叶帅感触良深,忧思重重。他有别于彭德怀元帅直来直去面陈进谏的方式,以诗人特有敏感和文字,曲折委婉地表达了自己心中的忧患。1954年夏天,叶剑英在青岛疗养期间还作《青岛浴感》,以大半篇幅尽情表现胜地美景,末联突然用典,寄寓遥深,批评毛泽东:小楼明一角,深隐绿丛中。海阔天如盖,山遥岛似熊。轻波垂钓叟,旭日弄潮童。忽忆刘亭长,苍凉唱大风。据原军事科学院叶剑英传记组组长范硕讲,他曾就此联当面请教叶剑英。叶剑英明确回答,这是批评毛泽东主席的。叶剑英以政治家的远见、军事家的睿智和诗人的敏感,已经意识到毛泽东内心深处的弱点和我们党内潜伏的危机。

叶剑英认为,即使革命成功了,政权夺得了,也千万不要脱离群众,千万不要骄傲自大。1958年,他作《无题》(三首)围绕“政权”二字作忧思望远的大文章:一、革命根基在政权,政权争得只开端。春来花放人偏懒,惹得东风着意翻。二、还政于民事有无,个中思想亦模糊。和平交替所有制,只把武装自解除。三、组党领导阶级战,建军斩夺蒋家旗。坚持统战兼改造,马列相传有所师。第一首阐述取得政权固然重要,但取得政权之后的建设更加重要和艰难。显然“春来花放人偏懒”是在提醒不要“死于安乐”。第二首讲明走群众路线、“还政于民”,必须思想明确,坚持社会主义公有制,必须立场坚定,时刻也不能放松。第三首生动地和描述了马克思主义的基本原理和党的三大法宝,是革命的法宝也是建设的法宝,必须世代相传,以永葆江山红颜色。

1959年8月,叶剑英在出席庐山会议期间,写下一首作者生前不同意发表因而也未收进作者审定的诗集《远望集》和《叶剑英诗词选集》、后人定名为《庐山》的“政治朦胧诗”:庐山云雾弄阴晴,伐木丁丁听有声。五老峰头偏向右,东方红后见分明。“庐山云雾弄阴晴”,是以诗歌特有的语言形式,像有声彩色立体影片一样,对庐山会议进行一番配音泼墨写意,让人有亲临其境亲闻其声之感。“庐山云雾弄阴晴”是对庐山会议政治斗争进行宏观的描绘,因为庐山会议开始是为了纠“左”,后来又变成反右,从“神仙会”到喊打喊杀,与会者口袋预备了反“左”材料,口中说的是反右口号,一着不慎,满盘皆输,战战兢兢,哭笑不得,悲欢交集。这场党内的政治斗争,就像庐山山石嵯峨的地理环境和变幻莫测的气象一样,云遮雾绕面目不清,阴晴圆缺转瞬各异。“伐木丁丁听有声”则由庐山林业工人斧起锯响原始巨木霎时倒地的伐木声,联想到庐山会议政治斗争。树木的乱砍滥伐会引起自然生态的严重破坏,造成水土流失、沙漠化等遗祸无穷的后果。党内政治争斗,也会导致党内政治生态平衡的失常,破坏党内民主乃至人民民主。这对于“温文尔雅,多谋善断”的儒帅来说是一种十分痛心的具体感受:他心中既不一定会赞成彭德怀的做法,更不一定会赞成毛泽东的做法。叶帅明白,如果彭德怀采取其他方式的话,可能不至于导致那种不幸的结局;他也知道,毛泽东的自尊心是那样的强烈,很不容易接受哪怕是委婉含蓄的批判,毛泽东会觉得这种批判是对他的领导地位进而对他的整个思想路线的挑战。彭德怀采取的方式和选择的时机是不幸的,因为毛泽东正在纠正1958年的错误。在平心静气时毛泽东对这些错误是能够承认和改正的。而且召集庐山会议本来就是为了纠正此前还没有肃清的过火的“左”的错误。在这个时候,如果彭德怀注意提意见的方式,那么会议可以取得好的结果。这种可能性是存在的,令人可惜的是历史没有这样发展。“五老峰头偏向右,东方红后见分明。”由于庐山襟江带湖,山中云气出没无常,忽晴忽雨,忽隐忽现,要看清五老峰头是否偏向右,只有等待日头出来了,才能看清楚。诗贵有寄托,所谓寄托即诗外有诗,言诗外之幽旨。诗又贵在含蓄,含蓄的手法往往与讽刺、隐晦相结合。此联手法的含蓄和寄托的悠远在于借题发挥——借庐山特殊的风景道出政治哲理和历史蕴涵。诗人把庐山会议的党内斗争、你死我活、纠左反右、政治争论、批判揭发、清算旧账、历史恩怨,等等,看成像在眼前一片云遮雾罩而争论远方的五老峰头是否偏向右的问题一样,一时是不会有结果的。历来千秋功罪,都由后人评说。叶剑英目光睿智,志趣高远。五老峰头偏向右?东方红后见分明!叶剑英忧思望远,在等待时机,他相信未来,相信实践的检验,这就是“东方红后见分明”的政治涵义。

1965年秋,时值抗日战争胜利20周年之际,叶剑英在大连棒棰岛,重读《论持久战》,忆往昔看现实,心潮起伏,欣然提笔,写下了《重读毛主席〈论持久战〉》:百万倭奴压海陬,神州沉陆使人愁。内行内战资强虏,敌后敌前费运筹。唱罢凯歌来灞上,集中全力破石头。一篇持久重新读,眼底吴钩看不休。首联,用咏史的笔法从日寇疯狂侵略我国写起,颔联用对比手法描写国民党与共产党在抗日战争中的不同表现。前两联写抗日战争,后两联写抗战胜利后的事。颈联高度赞扬以毛泽东为代表的共产党人顾全大局,无私无畏,与敌人进行针锋相对斗争的革命胆略。尾联联系现实,抒发重读《论持久战》情感。叶剑英晓喻人们不能沉醉在胜利的凯歌声中,要居安思危,警钟长鸣,握紧手中武器,随时准备消灭入侵之敌。

在大连棒棰岛,叶剑英还创作了一首令毛泽东叫好的《远望》:忧患元元忆逝翁,红旗缥渺没遥空。昏鸦三匝迷枯树,回雁兼程溯旧踪。赤道雕弓能射虎,椰林匕首敢屠龙。景升父子皆豚犬,旋转还凭革命功。这是一首忧思望远的杰作!10月16日《光明日报》公开发表这首诗。年底,毛泽东72岁寿辰时,特亲笔录写此诗赠与毛岸青和邵华。这首诗反映了当时国际政治的历史背景和我国对外政策的一个侧面。尽管时至今日,形势已发生了转折性的重大变化,然而应当用历史唯物主义的态度去理解它的内容。叶剑英在诗中熟练地引用古人古事比喻今人今事,绘声绘色,栩栩如生,大气磅礴。今天读来依然能从中品味它优美的艺术风格,而且会受到深刻的启示和教益。

叶剑英的忧患之作在十年动乱中尤其突出。文革之初,造反运动席卷全国,党和国家各级组织普遍受到冲击并陷于瘫痪、半瘫痪状态,各级领导干部遭到批斗、“炮轰”,纷纷被“罢官”。处境万分艰难的叶剑英忧思重重地创作了《虞美人·赠陈毅同志》:串连炮打何时了,官罢知多少。赫赫沙场旧威风,顶住青年小将几回冲! 严关过尽艰难在,思想幡然改。全心全意一为公,共产宏图大道正朝东。这首词一经脱手就在广大干部和群众中引起共鸣,不胫而走,广为传抄。它写在逆境之中,含蓄蕴深,既思索着如何解决“老革命遇到新问题”,又充满了对战友肝胆相照的担忧之情。难怪,同样是诗人元帅的陈毅读后情不自禁地写下了“绝妙好词,陈毅拜读”。

1969年秋年逾古稀的叶剑英被“战备疏散”,抱病“下放”,辗转于长沙、岳阳、湘潭等地。他含冤受屈,受尽折磨。1970年6月8日,端午节,叶剑英在湘潭写下一首感怀言志的读骚新唱《怀屈原》:泽畔行吟放屈原,为伊太息有婵娟。行廉志洁泥无滓,一读骚经一肃然。诗中赞誉了屈原的高尚品德,也真诚地表露了自己的革命情怀;身处逆境,心忧社稷。

在灾难深重的1976年里,天灾人祸接连不断,唐山大地震死伤数十万,周恩来、朱德、毛泽东等先后离世。叶剑英审时度势,运筹帷幄,与中央政治局其他同志一道,以迅雷不及掩耳之势,一举粉碎祸国殃民的江青反革命集团,翻开了中国历史新的一页。在新的历史时期,叶剑英依旧有着高瞻远瞩的目光,依旧有着居安思危的忧患元元意识。

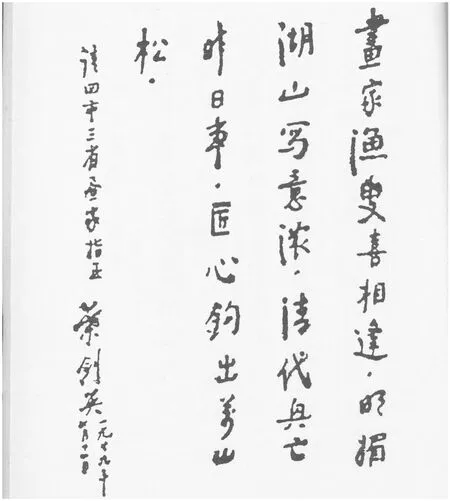

1979年7月11日,北京颐和园披上了夏日的盛装,花涛香海,满目青翠。古老的藻鉴堂里,欢声笑语,喜气洋洋。82岁高龄的叶剑英同来自北京、上海、天津、黑龙江、四川、广西和南京市等七省(区)市的国画家亲切会面,互通衷曲。当87岁的上海老画家朱屺瞻同叶帅握手时,诗人看着这位鹤发童颜的老画家说:“你比我健康,我真高兴!”朱屺瞻以不老松为题,挥笔画了一棵挺拔耸立的劲松,并题了黄庭坚的两句诗:“青松出涧壑,十里闻风声。”老画家吴作人也即席画了一幅《池趣》,用金鱼戏游的画意表明革命家与人民群众的鱼水深情,并题写“奉叶帅指正”。叶帅随即兴赋诗《藻鉴堂赠画家》:画家渔叟喜相逢,明媚湖山写意浓。清代兴忘昨日事,匠心钩出万山松。诗的首句,一方面写了自己高兴的心情,另方面自比“渔叟”,显出谦逊的品格。“明媚湖山写意浓”,藻鉴堂在昆明湖的西侧,与练桥、界湖桥咫尺相近,恰成三足鼎立之势。这里湖光山色,亭台楼阁,松柏森森,水波潋滟,风景如画。诗人和画家被这“明媚湖山”的景色迷住了,写诗作画的兴致勃发,跃跃欲试,欲罢不能。“清代兴忘昨日事”一句,笔锋突然大转弯。诗人和画家在写作之余,谈起清代往事如在昨日。那话题自然是从藻鉴堂说开去:封建王朝虽然以“藻鉴”为名,但实际上是作贱知识,糟蹋人才,只有在社会主义中国才尊重知识,重视人才,艺术家们才大有用武之地。回顾历史,鉴往知今,怎不令人振奋和鼓舞。“匠心钩出万山松”,最后一句又回到作画上。诗人赞扬国画高手们匠心巧思,笔走龙蛇,勾勒出一幅幅苍松翠柏图。这个“钩”字既妥切又有力。在中国画技中,用笔顺势为钩,逆势为勒;或以单笔为钩,复笔为勒,也有称左钩右勒的。纵观全诗,在艺术成就上也正如结句所说“匠心钩出万山松”,首先在匠心独运。所谓“匠心”也就是我们常说的文思或构思。这首诗透过诗人与画家幸会,观山赏景,谈古论今,即兴淋漓,诗情画意洒满篇,始终贯穿一个思想:赞扬画家们描绘大好山河“写意正浓”,歌颂我们的新兴事业如万山青松。

其实,人们更应该记住的是,深隐在这首诗内的无尽意境:汲取历史并为走得太远的犹似昨天的大清王朝的兴亡故事和教训,要心系百姓,居安思危,像画家竭尽心力,运笔绘画那样,建设好中国特色社会主义的美好河山,造福于中华民族的千秋万代。