我国未来石油消费发展趋势分析

2016-07-08李振宇卢红任文坡卢雪丹

李振宇,卢红,任文坡,卢雪丹

(中国石油石油化工研究院,北京 102206)

我国未来石油消费发展趋势分析

李振宇,卢红,任文坡,卢雪丹

(中国石油石油化工研究院,北京 102206)

摘要:石油消费是关系国家能源安全的关键因素,研判我国未来石油消费发展趋势,可以提前合理规划石油生产、原油进口和石油炼化结构调整,对保障我国国民经济正常运行具有重要意义。本文通过石油消费结构分析,运用石油峰值理论,依据石油消费的历史数据以及影响石油消费的经济发展水平和行业发展状况等各相关因素参数,按照低、基准和高3种情景,采用因子分析法和Logistic模型,建立基于情景分析的石油消费需求预测模型,并对模型进行了校验和误差分析,具有较高精度。在充分考虑节能和替代燃料发展的基础上,对未来我国石油消费需求及变化趋势进行了预测分析。预测结果表明,未来10~20年我国石油消费将持续增加,石油消费峰值约为(6.6~7.8)×108t,峰值出现时间大约在2038年,应提前做好石油炼化产能规划和合理的结构布局。

关键词:石油;燃料;石油消费;消费结构;消费峰值;预测

第一作者及联系人:李振宇(1974—),男,高级工程师,工学博士,目前主要从事炼油、石油化工、煤化工及新能源领域发展战略研究工作。E-mail lizhenyu@petrochina.com.cn。

石油既是国家不可或缺的主要能源和石化原料,也是重要的战略物资和人们日常生活中最重要的基本资源。石油供需直接关系着国民经济的命脉,是石油勘探开发和炼油化工行业发展的关键因素。准确预测未来石油消费需求及发展趋势,确定我国石油消费究竟有无峰值、若存在峰值则峰值将会在什么时候到来,可以为石油规划和相关部门提供科学的宏观决策依据,为石油生产和炼油化工行业结构调整等提供指导,对保持我国国民经济健康发展、社会稳定、国家能源安全和石油相关企业可持续发展具有十分重要的意义。

1 我国石油消费结构及现状分析

石油主要作为燃料、动力能源、化工原料和材料使用,其产品可分为石油燃料、石油溶剂与化工原料、润滑剂、石蜡、石油沥青和石油焦等6类。从我国石油消费结构看,除少量作为锅炉等直接燃料之外,主要用于炼油厂炼制成品油和石油化工厂的原料。

随着我国社会和经济的持续发展、人民生活水平的不断提高、汽车保有量的快速增加、交通运输和物流等行业的稳步发展,2000年以来以汽、柴、煤油为主的成品油消费呈现快速增长。其中,汽油消费以年均8.18%的速度增长,由2000年的3505× 104t增加到2014年的10535×104t;柴油消费以年均6.92%的速度增长,由2000年的6774×104t增加到2014年的17283×104t;煤油以年均7.39%的速度增长,由2000年的871.6×104t增加到2014年的2364×104t。此外,国内对乙烯、丙烯和对二甲苯等石油化工产品和精细化工原料的需求也与日俱增,也扩大了对其原料即石油需求的增加。如近年来我国乙烯产量以年均10%的速度增长,由2000年的470 ×104t增加到2014年的1704×104t(表1、图1)。

成品油和石油化工产品在国民经济发展中占有重要的地位,是各行各业和人们日常生活中不可缺少的重要资源与基础,决定了石油总消费量的走势。成品油消费和石化产品的增长推动了我国石油消费量以年均6.1%的速度稳步增长,由2000年的22496× 104t增加到2014年的51800×104t(表1、图1)。

2 影响石油消费的主要因素分析

石油消费是一个复杂系统,在其发展演化过程中受到诸多因素及外部环境的影响和制约。石油消费与经济发展密切相关,这已经被发达国家在20世纪的发展实践所证明[1],同时,石油消费系统本身的构成和行业发展水平也随着经济的发展会有所变化与发展。

2. 1 社会和经济因素

表1 2000—2014年中国石油消费量及其主要产品量统计表

人口是社会系统中最基本的因素,能源是人类赖以生存的基础,人口总量的多少直接影响着能源的总消费量,也直接影响着能源资源的人均占有量和利用方式。石油需求量主要是由国民经济的发展,经济结构和消费结构的调整,技术、政策及管理水平的变化等经济因素决定的[2]。一个国家经济总量的大小和国民经济增长速度的高低直接决定着石油消费需求的强度[3]。发达国家的发展历程表明,石油消费与GDP增长具有显著的相似关系,且具有单向因果关系,即GDP增长是石油消费增长的原因[4]。在其他因素不变的条件下,2005年以来,我国每年GDP增加1亿元,平均石油消费增加430t左右。此外,人均GDP、城镇居民家庭人均可支配收入、居民消费水平、社会消费品零售总额、进出口总额和固定资产投资等经济因素也影响石油的消费。发达国家经济发展和石油消费变化历程说明,石油消费与人均GDP的关系基本呈“S”形轨迹变化。当人均GDP小于10000美元时,人均石油消费快速上升;当人均GDP达到13000~15000美元时达到峰值,之后趋于饱和。大部分发达国家年人均石油消费顶点为1~2t油当量,只有美国和加拿大年人均石油消费顶点超过3t油当量[5]。我国的石油消费和经济发展过程也显示了这个规律。目前,我国GDP总量处于世界第二,人均GDP已经超过7500美元,并处于持续增长阶段,石油消费量也随之逐年增长(表1)。城镇居民家庭人均可支配收入和居民消费水平不断提高,对私家车保有量、客运交通和零售业等有直接影响;社会消费品零售总额、进出口总额和固定资产投资的增加,使物流规模不断扩张;由此对成品油的需求也出现明显上涨趋势并传递到对石油的需求上。

图1 中国2000—2014年石油消费量及其主要产品量统计图

2. 2 行业因素

2. 2. 1 汽车业和汽车保有量

我国自加入WTO以来,汽车工业得到快速发展,汽车保有量以年均18%的速度快速增长,由2002年的2053×104辆增长到2014年的14598×104辆,增长了7.11倍。汽车保有量的增长主要是由于私家车以年均25. 3%的速度迅猛增加,数量由2002 年969×104辆增长到2014年的12339×104辆,增长了12.7倍。从2003年开始私家车占汽车总保有量的比例超过了50%并持续增长到2014年的85%。国产汽车也得到了快速发展,目前,中国年产2372×104辆汽车(图2)。私家车数量的增加直接决定了汽车保有量的上扬,汽车保有量的增加直接推动成品油需求的增长。汽车制造业的发展,对工程塑料等化工产品的需求旺盛。当前,汽车工业发展和汽车保有量的增加已经成为拉动国内石油消费的主要因素之一。

图2 2000—2014年中国汽车产量和保有量统计图

2. 2. 2 交通运输业

随着国民经济持续快速增长,工业生产速度提高,交通运输业务总量逐年增加。交通运输包括公路、铁路、水路和航空运输,其中汽柴油消费量占总消费量的一半以上,直接影响着汽柴油消费总量的走势。行业影响因素主要有汽车保有量以及公路总里程、货物和旅客周转量、机场航运量等。2000年以来,我国公路总里程年均增加10.6%,2014年末我国公路里程已达446×104km,是2000年的3.02倍;公路旅客周转量和公路货物周转量年均分别增长8.8%和25.1%;水路货物周转量年均增长11.8%;沿海规模以上港口货物吞吐量和邮政业务总量年均分别增长15.3%和22.4%;航空业年均增长了12.6%。党的“十八大”描绘了建成小康社会的宏伟蓝图,交通运输汽柴煤油消费将进一步提高,这些行业未来将保持稳定增长。在物流、客运等方面的刚性需求作用下,交通运输行业的汽、柴、煤油消费量将保持相对较高的增速。

2. 2. 3 生活消费

发达国家生活消费方面的人均石油消费与人均GDP呈高消耗倒“U”形轨迹和低消耗倒“U”形轨迹。高消耗型国家以德国、美国和加拿大等为代表,峰值的年人均生活石油消费量均大于350kg。低消耗型国家以日本和英国为代表,在到达峰值后,轨迹趋于平缓,人均年生活石油消费量均小于100kg。各个国家生活石油消费特点与其自身消费理念和经济发展水平有着密切的关联,尤其是随着科学技术的进步,石油利用效率得到极大的提高,高消耗型国家人均消费迅速下降,与低消耗型国家的人均消费水平趋于相同[5]。我国生活石油消费主要是私人汽车的汽柴油消费,呈现快速增长态势,2013年人均年汽油和柴油消费量分别为75kg和120kg。随着人民生活水平和城镇化率的不断提高,国家“汽车下乡”、“以旧换新”等扶持政策的影响,中国私人汽车保有量将持续大幅上升。此外,高速公路里程的快速增多,2012年开始实行的节假日高速公路通行免费政策等,对鼓励私人汽车出行、扩大出行半径、带动汽油消费量持续走高提供了积极动力。

2. 2. 4 石油化工业

乙烯(PE)、丙烯(PL)和对二甲苯(PX)等是石化工业主要的基本有机原料,用于生产塑料、聚酯和农药等。其中,乙烯是世界上产量最大的化学产品之一,乙烯丙烯工业是石油化工产业的核心,其衍生物产品占石化产品的70%以上,在国民经济中占有重要的地位。近几年来,我国汽车工业快速发展,对工程塑料需求大幅度增加。我国是世界第一纺织工业大国,聚酯(PET)和精对苯二甲酸(PTA)等产业链的大规模发展,推动其原料产品乙烯和对二甲苯等行业发展迅速,产量一直稳步上升(表1、图1)。乙烯、丙烯和对二甲苯的增加对其起始原料石油的需求也大幅上升[6-7]。

2.3 节能与石油替代

石油是不可再生的有限资源,发展石油替代品是未来的必由之路。一方面,国家大力倡导节能减排,通过技术进步,汽车的耗油量(百公里油耗)会逐步降低。据国家工业和信息化部等5部门2013年颁布实施的《乘用车企业平均燃料消耗量核算办法》规定,将逐步降低我国乘用车平均燃料消耗量,目标到2020年乘用车平均燃料消耗量降至5.0L/100km,2020年乘用车平均能耗同比2010年要下降37.5%。另一方面,成品油替代也在积极推进,主要包括3个方面:一是车用天然气(压缩天然气CNG、液化天然气LNG)、甲醇汽油、乙醇汽油、生物柴油等替代车用汽柴油燃料;二是纯电动汽车、混合动力汽车等节能与新能源汽车;三是煤制油和煤制聚乙烯等煤化工替代石油化工产品。据统计,截至2014年底,我国32个省市在推广使用天然气汽车,天然气汽车保有量已达到450×104辆左右,初步形成了较为完善的产业链。2014年车用替代燃料使用量在2150×104t左右,占全国汽柴油消费总量的7.3%;其中,车用天然气替代量1400 ×104t,占替代总量的65%左右,成为主要的替代燃料。煤化工方面,2014年煤制油产量120.2×104t、煤制烯烃产量258×104t[8-9]。石油替代燃料的发展将影响石油总的消费。

3 石油消费峰值的理论分析

美国学者Hubbert于1956年在分析美国石油生产趋势的基础上,首次提出了石油产量峰值理论,并于1967年建立了根据累积产量和最终可釆储量预测石油产量峰值的Hubbert模型。D. 梅多斯于1972年首次提出“增长极限”的观点,任何事物的发展都有极限,地球的资源也是有限的,任何有限的资源都将经历“兴起-成长-鼎盛-衰退”这样一个生命周期,石油等化石能源也莫不如此[10]。此后,国内外专家、学者们相继提出了众多峰值预测模型,并对全球及各个国家化石能源的产量峰值问题进行了分析预测,其结论是作为化石能源之一的石油存在产量峰值[11]。

从消费的角度看,只要经济不严重衰退、人口不出现大的减少,社会对能源总的需求不会降低。但对具体某一种化石能源的消费会遵循“开始-增长-顶峰-衰减-被替代”的发展历程。如煤炭消费历史,过去煤炭一直是社会的主要能源,但随着石油的开发以及产量和消费量的增加大大减少了煤的消费,石油逐步成为煤的替代性能源[12-13]。未来石油消费也难逃此规律,存在消费高峰期和衰退期即消费峰值问题。随着石油开采的深入,有限的资源会枯竭,此后逐步被其他新能源所取代。另一方面,从发达国家石油消费历史数据统计看,石油消费强度在工业化过程中先逐渐增大,工业化完成则达到饱和状态,进入工业化后期则石油消费强度逐渐降低;2013年美国、英国、德国和法国石油消费在一次能源消费中的占比已经降低到35%左右(图3,数据来源于2013年International Energy Agency)。我国正处于加速工业化过程中,对石油消费强度和消费量短期内仍然处于增长阶段;但随着工业化完成之后就会进入后工业化时代,依据发达国家的发展历程,石油消费强度会逐渐降低。

图3 美国等主要发达国家石油在能源消费结构中占比的变化趋势

4 我国石油消费发展趋势分析

为更好预测未来石油消费趋势,在经济发展趋势方面,本文采用情景分析法进行预测。根据国家《国民经济和社会发展第十三个五年规划》目标,经济改革顺利进行,产业结构不断优化,未来五年我国经济将保持中高速增长,年均经济增速不低于6.5%,到2020年GDP和城乡居民人均收入比2010年翻一番。随着经济改革顺利进行,产业结构不断优化,城镇化持续发展,主要经济指标平衡协调,预计2021—2030年中国经济仍将以6.0%~5.0%左右的速度增长;以此作为经济发展的基准情景,即2016—2020年和2021—2030年国内经济年均增速分别为6.5%和5.5%。由于未来经济发展受诸多因素影响,存在不确定性。若未来投资仍持续较大幅度增长,新兴产业快速发展,城镇化率加速提升,海外市场快速复苏带动出口快速增长,以此为高情景模式,则2016—2020年和2021—2030年国内经济年均增速分别为7.2%和6.5%。若未来经济结构转型不成功,中国经济陷入中等收入陷阱,投资增速大幅回落,收入增长缓慢,抑制消费增速,外部需求低迷,以此为低情景模式,则2016—2020年和2021—2030年国内经济年均增速分别为5.5% 和4.5%。

4. 1 预测方法与模型

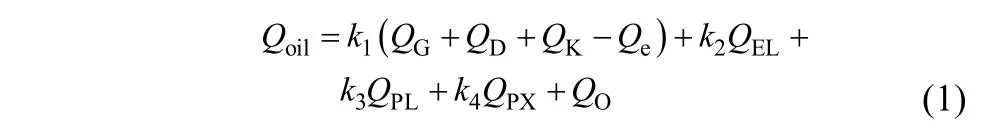

我国石油主要用于炼油厂炼制动力成品油(包括汽油、柴油和煤油等)、石油化工产品的原料(包括乙烯、丙烯和对二甲苯等)和少量用于锅炉等工业燃料。从石油消费链中可以看出,其下游产品的消费需求直接决定对上游的石油需求。因此,要预测未来石油消费需求及变化情况,可以通过预测其下游产品的消费需求来进行倒推获得石油的需求,计算模型见式(1)。

式中,Qoil为石油消费量;QG、QD和QK分别为汽油、柴油和煤油消费量;Qe为车用替代燃料;QEL、QPL和QPX分别为石油制乙烯、丙烯对二甲苯产量;k1、k2、k3和k4分别为轻质油(汽、柴和煤油)、乙烯、丙烯和对二甲苯对应石油原料到产品收率的倒数;QO为其他途径消费的石油。

由于影响石油消费链下游产品需求的因素很多,如成品油中的汽柴油主要用于车用;汽柴油消费主要受人均GDP、汽车保有量、交通运输业和公路里程等方面的影响,因此,采用因子分析法和回归分析法。根据国外发达国家的发展经验和有关学者的研究结果,汽车保有量及与之关联的汽柴油消费的发展大致呈现S形曲线,其特点是初期增长缓慢、随后进入急速增长阶段、达到一定程度后增长率逐渐降低趋于平缓,最后达到饱和。描述S形曲线的数学模型有Gompertz模型和Logistic模型等。综合国内外相关研究理论和方法,成品油消费预测选用Logistic模型,采用相关性分析和因子主成分分析法对我国未来成品油消费需求进行预测。Logistic模型如式(2)。

式中,x为自变量;y为因变量;k为回归常量;m为回归系数,表明自变量x对因变量y的影响程度;y0为因变量y的上边界值。

乙烯等石化产品化工用油主要依据历史数据,结合经济发展水平和石化行业下游市场对化工产品的需求来进行预测。

4. 2 汽车保有量预测

依据《国家公路网规划(2013年—2030年)》目标,到2030年公路总里程将达580×104km左右;我国公路交通客货运输需求以及客货周转量也将增加,这些都会推动汽车保有量的增加,将促进石油消费增高。

依据不同经济发展情景,采用因子主成分分析法和Logistic模型组合进行汽车保有量预测。选取GDP、居民消费水平和城镇化率等影响汽车保有量的主要社会经济变量以及千人汽车保有量、能源消费总量、公路总里程等与汽车使用有关的行业变量指标共11项参数,利用SPSS统计分析软件,建立汽车保有量预测模型。2020年前汽车保有量将以年均12%左右的速度快速增长;预计我国汽车保有量的峰值出现在2028年前后;在经济发展基准情景下,2020年和2030年汽车保有量分别达到2.35× 108辆和3×108辆左右;在高情景下,2020年和2030年汽车保有量分别达到2.57×108辆和3.35×108辆左右;在低情景下,2020年和2030年汽车保有量分别达到2.18×108辆和2.70×108辆左右(图4)。2030年我国千人汽车保有量在基准情景、高情景和低情景下分别为200辆/千人、220辆/千人和180 辆/千人,高情景下比2014年翻一番。

图4 汽车保有量实际值和预测值

4. 3 石油消费需求预测

4. 3. 1 成品油消费需求预测

成品油分汽油、柴油和煤油3个方面进行预测。随着私家车的快速增长和公路里程的不断延伸,汽油消费将持续上升,峰值可能出现在2030—2035年左右;据国内专家测算,到2030年我国公路交通客货运输需求和客货周转量将是现在的2.2倍至3.6倍,交通运输业的汽柴油消费将持续增长。汽柴油消费按国家统计局划分的7个行业、以交通运输业和生活消费业为主,煤油消费以航空业为主;采用2000—2014年实际消费量(表1)为基础样本,选取GDP等影响各行业汽柴煤油消费的关联参数10余项(表2),采用SPSS软件对数据进行标准化处理和相关性分析,剔除相关性差的参数;在此基础上,通过因子分析法和回归处理,建立汽柴煤油消费需求预测模型见式(3)~式(5)。

式中,QG、QD和QK分别为预测的汽油、柴油和煤油消费量,104t;T为年份。

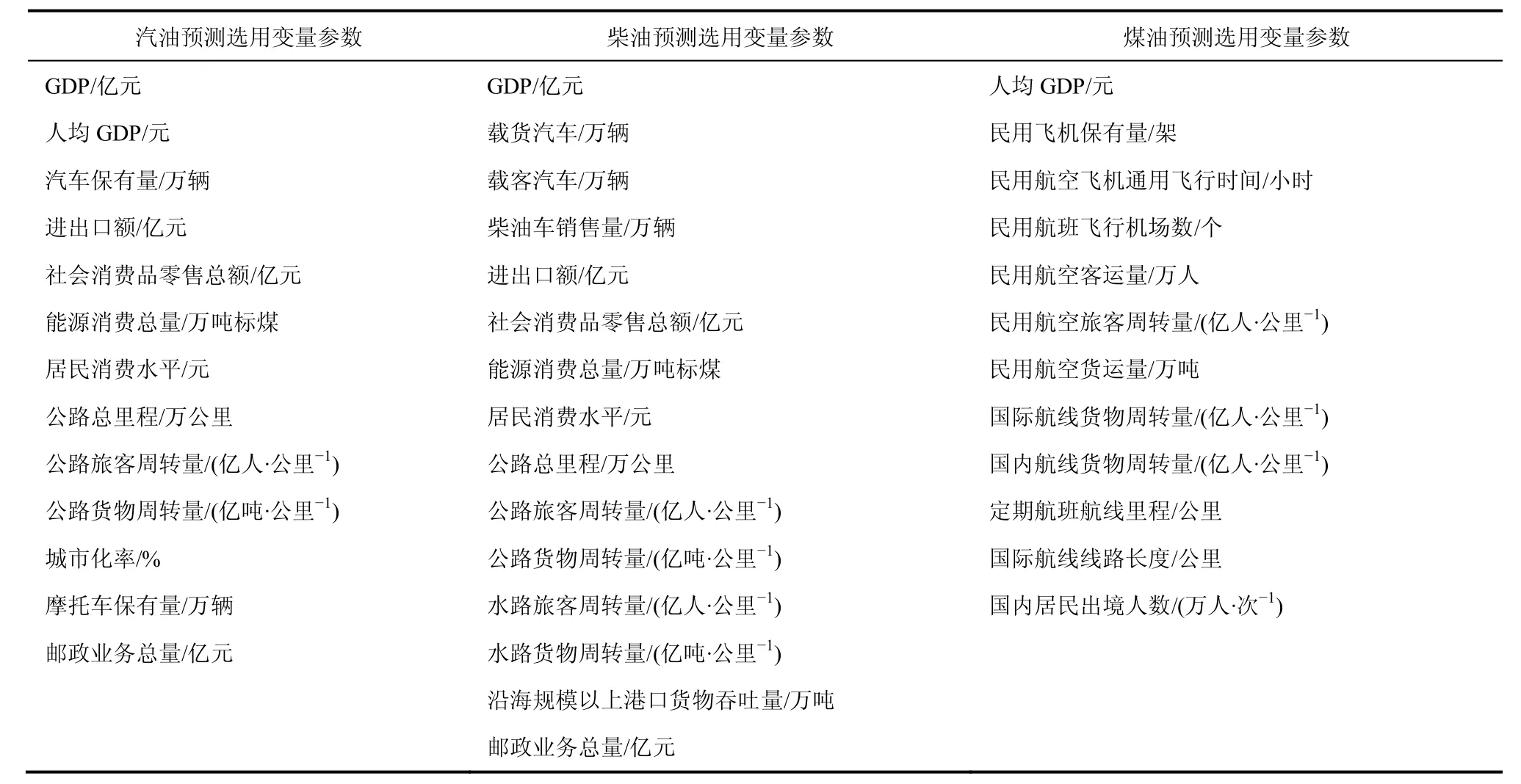

表2 成品油消费预测选取的参数表

模型的拟合优度值R2均大于0.95;概率P值为0,均小于显著性水平0.05;说明模型整体拟合度较好,具有很好的统计学意义。

采用上述模型预测汽、柴、煤油需求量为:在经济发展基准情景下,2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.24×108t、1.60×108t和0.36×108t左右,2030年汽、柴、煤油需求量分别达到,1.54×108t、1.74×108t和0.49×108t左右;在高情景下,2020年汽、柴、煤油需求量分别达到1.41×108t、1. 90 ×108t和0.41×108t左右,2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.77×108t、2.07×108t和0.51×108t左右;在低情景下,2020×108t和0.34×108t左右,2030年汽、柴、煤油需求量分别达到1.46×108t、1.58×108t和0.46×108t左右。

4.3.2 化工用油预测

随着“十二五”国内一批乙烯和丙烯项目的建成投产,中国以乙烯为龙头的石油化工产业仍将处于成长期。预计到2020年,中国石化产品的需求增速仍然在4%~6%之间。我国乙烯当量消费自给率将从2013年的49. 8%提高至2020年的73%,人均乙烯的消费将从目前的大约25kg提高到34kg[6,14]。预计到2015年底,炼厂丙烯装置年产能约1040× 104t,占总产能的31.7%;随着丙烯原料多元化格局的发展趋势,使得传统石油路线的丙烯产能增长会趋于缓慢[15]。目前,我国对二甲苯年产能有1173×104t;由于受市场和人们对环保的担忧等因素影响,未来的对二甲苯生产存在不确定性;预计2015年自给率46.7%,2020年自给率达到59%[16]。

依据2000—2014年实际消费量(表1)为基础样本,采用因子分析法和Logistic模型,扣除非石油化工的产品量,建立以石油为原料的石化产品量预测模型见式(6)~式(8)。

式中,QEL、QPL和QPX分别为预测的石油制乙烯、丙烯和对二甲苯的产量,104t;T为年份。4.3.3 石油替代品发展分析

2014年国内电动汽车累计生产8.39×104辆,同比增长近4倍;2015年我国天然气汽车保有量约400×104辆。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》指出,要“实施新能源汽车推广计划,提高电动车产业化水平”;整体来看,国家财政补贴将持续到2020年,电动汽车不限购、公务车优先采购电动汽车、购置税的减免等一系列政策将带动电动汽车的销量大幅增长。未来汽柴油替代燃料将保持较快增长,预计到2020年,车(船)直接替代燃料使用量将达到1500×104t,加上新能源汽车的间接替代,总计替代约2600×104t,占成品油需求的5%左右[17-18]。

国家发布的《中国制造2025》内容显示,到2025年,中国新能源汽车年销量将达到汽车市场需求总量的20%[19]。国家能源局指出,2020年后将进入新能源发展的高峰阶段,新能源将呈现规模替代。美国埃克森美孚石油公司发布的2015版《2040年能源展望报告》指出,到2040年,替代能源总量将占能源总需求的约15%。

据亚化咨询数据显示,到2019年中国煤制烯烃年产能将达到2812×104t。未来煤制油、煤制烯烃等煤化工有一定发展;但受成本、技术及环保等因素限制,2014年煤制油仅为100×104t左右;未来10~15年,总体煤化工对石油的替代量不会太多。4. 3. 4 石油消费峰值预测

依据上述分项预测,成品油收率按70%、烯烃收率按33%计算,将有关参数代入式(1)可得到石油消费需求预测模型,可对中长期石油消费总需求进行预测[20-21]。计算结果见表3和图5。未来10~20年,中国的石油消费需求将持续增长,分基准情景、高情景和低情景预测,石油峰值需求量保持在(6.6~7.8)×108t,峰值点在2038年前后。预测结果与实际值相比,误差小于5%,预测结果精度能满足要求。

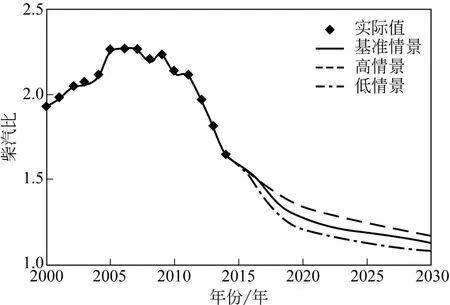

4.3.5 柴汽比预测

由汽柴油消费历史数据和预测值可计算出柴汽比。考虑到替代能源、清洁能源的发展,预计2020年高、基准和低情景下柴汽比分别为1.34、1.29和1.21;2030年高、基准和低情景下柴汽比分别为1.17、1.13和1.08(图6)。这种趋势主要带来3方面的问题:一是需要持续进行炼油结构调整,多产高标号汽油,降低柴油产量,降低柴汽比;二是汽柴油消费总量增幅的降低,需要进一步调整、优化炼厂生产结构,将更多的馏分转为乙烯和芳烃原料;三是需要加快发展多产高标号汽油、多产化工原料技术,在新建炼油厂布局时充分考虑柴汽比持续降低趋势,增强炼油业务市场竞争力和盈利能力。

表3 我国石油消费需求预测结果

图5 石油消费需求预测结果

图6 柴汽比统计及中长期预测图

5 结论与建议

(1)石油消费需求是社会经济发展、汽车保有量和交通运输业发展、石化产品需求扩大、行业产业经济结构调整、科技进步、节能与替代燃料等多种因素共同作用得到的结果。

(2)从长期来看,我国实际GDP增长与石油消费量呈正相关关系,经济增长会促进石油消费增加。到2030年,中国经济将保持中高速稳定增长的发展态势,汽车保有量持续较高增长,城镇化稳步推进,内需消费市场持续提振,由此拉动石油消费总量将持续增长,消费强度增幅将逐步降低,石油消费增长曲线总体呈“S”型。

(3)随着新能源汽车和替代燃料的发展,石油消费强度逐渐降低,未来石油消费必将迎来峰值,采用情景模式法进行预测,预计石油峰值需求量保持在(6.6~7.8)×108t,峰值在2038年前后出现,此后,石油消费会缓慢降低趋于饱和。

(4)消费柴汽比将呈现持续下行趋势,建议相关行业提前做好应对措施,以适应这一变化趋势。

参 考 文 献

[1] 任忠宝,张华. 我国石油消费现状及需求预测分析[J]. 中国国土资源经济,2009(1):31-33.

[2] 郭菊娥,柴建,吕振东. 我国能源消费需求影响因素及其影响机理分析[J]. 管理学报,2008,5(5):651-654.

[3] 姜学勤,邵理云,王琦. 石油消费的主要影响因素分析[J]. 石油天然气学报(江汉石油学院学报),2006,28(5):147-149.

[4] 纪玉山,代栓平. 中国石油消费的动态影响因素分析[J]. 经济与管理研究,2008(1):26-30.

[5] 邹愉,王高尚,于汶加,等. 典型国家部门石油消费轨迹及对中国的启示[J]. 地球学报,2010,31(5):666-672.

[6] 高春雨. 2013年国内乙烯市场分析及2014年预测[J]. 煤炭加工与综合利用,2014(2):47-50.

[7] 祁燕龙,刘振英,简书基. 我国对二甲苯产能和市场分析[J]. 河南化工,2015,32(4):7-8.

[8] 罗艳托,徐英俊,汤湘华,等. 国内车用替代燃料的发展前景[J]. 国际石油经济,2013,21(10):77-86.

[9] 李丽萍,侯平,王庆生,等. 我国车用替代燃料发展对汽柴油市场的影响研究[J]. 科技展望,2015(14):218-219.

[10] 梅多斯 D 著. 李涛,王智勇译. 增长的极限:30年全球经典[M].北京:机械工业出版社,2006.

[11] 冯连勇,唐旭,赵林. 基于峰值预测模型的中国石油产量合理规划[J]. 石油勘探与开发,2007,34(4):497-501.

[12] 纪玉山,代栓平. 中国石油消费动态影响因素分析[J]. 经济与管理研究,2008(1):26-30.

[13] 王月,曹湘洪,冯连勇. 我国经济和社会发展中必须重视石油峰值问题[J]. 中国能源,2009,31(4):5-9.

[14] 钱伯章. 我国乙烯工业现状与发展前景[J]. 上海化工,2014,39 (10):38-43.

[15] 赵文明,张倩. 丙烯国内市场发展趋势及原料多元化对市场的影响[J]. 化学工业,2013,31(11):1-5.

[16] 梅相银. 近年国内外对二甲苯供需分析及发展建议[J]. 当代石油石化,2012(7):31-36.

[17] 刘卓然,陈健,林凯,等. 国内外电动汽车发展现状与趋势[J]. 电力建设,2015,36(7):25-31.

[18] 王敏. 对我国发展天然气汽车的建议[J]. 中外能源,2014,19(5):23-27.

[19] 国务院. 中国制造2025[EB/OL]. [2015-5-8]. http://www. ndrc. gov. cn/zcfb/zcfbqt/201505/t20150520_692490. html.

[20] 纪利群. 采用改进Logistic模型预测中国石油消费量[J]. 中国石油大学学报(自然科学版),2011,35(4):177-180.

[21] 李振宇,黄格省,黄晟. 推动我国能源消费革命的途径分析[J]. 化工进展,2016,35(1):1-9.

China’s oil consumption and its future development trend analysis

LI Zhenyu,LU Hong,REN Wenpo,LU Xuedan

(PetroChina Petrochemical Research Institute,Beijing 102206,China)

Abstract:Oil consumption is a key factor of China’s energy security. The analysis of future development tendency of China’s oil consumption is conducive to planning oil production,oil import and refining structure adjustment,and is of great significance to ensure the national economy run normally. In this paper,the oil consumption structure over past 15 years was analyzed. With the “peak oil” theory,a prediction model for oil consumption at low,baseline and high scenarios was established by factor analysis method and Logistic model,which utilized historical data and the influence factors (such as economic development level and industry development status,etc) of oil consumption. Check and error analysis of this prediction model indicated that it had high accuracy. Considering the energy efficiency and alternative fuels,we predicted and analyzed the future development tendency of China’s oil consumption. The predicted results showed that there would be a lasting growth in China’s oil consumption for the next 10—20 years,and the peak value will come around 2038,of about 660—780 million tons. China should prepare for refining capacity planning and reasonable structure layout in advance.

Key words:oil;fuel;oil consumption;consumption structure;peak value;prediction

中图分类号:TE 09

文献标志码:A

文章编号:1000–6613(2016)06–1739–09

DOI:10. 16085/j. issn. 1000-6613. 2016. 06. 014

收稿日期:2016-01-18;修改稿日期:2016-02-26。