双语情境中母语者身份与非母语者身份的构建

2016-07-07张琪

张 琪

(韩山师范学院 外国语学院,广东 潮州 521041)

双语情境中母语者身份与非母语者身份的构建

张琪

(韩山师范学院 外国语学院,广东 潮州 521041)

摘要:本文基于日常对话的语料分析,以会话分析与成员类别分析法为理论框架,重点研究中英双语交流情境中构成母语者身份与非母语者身份的对话特征并分析其语用意义。研究发现: 语言知识的不对称性是构成母语者身份与非母语者身份的重要机制;母语者身份与非母语者身份并非交际者先验的外在标签,是为实现交际目的而被选择呈现的成员类别,语言知识的不对称在具体交际情境中为实现交际目的提供了所需的资源。

关键词:母语者;知识不对称性;身份共建;成员类别分析

在应用语言学与外语习得领域中,母语者与非母语者的概念长期存在争议。目前该领域研究者正趋向从社会心理学的个性研究转向对社会文化语境和身份建构的关注[1],许多学者批判传统外语习得研究将母语者与非母语者(下文以NS/NNS代替)二分法视作当然[2],呼吁在现实情境中深化对外语学习者作为社会人的认知和理解[3]。李战子认为“关注身份变化”或后现代身份理论能为我们在外语教学方面提供有益的思路[4]。

一、身份构建研究回顾

从社会建构主义观的角度看,身份是交际者在动态交流中共同构建的,是人类社会活动的产物,而不是存在于个人思想的预先判定的概念[3]。未经分析交际者的实际对话行为,便给交际者界定身份是不恰当的[5]。很多语言学家批判性地重新审视了传统NS/NNS二分法,从英语教学、世界英语等不同角度对语言所有权、NS资格等问题进行了详述和注解[6]。受到后结构主义思潮的影响,学者们开始从二语学习者的社交环境着手对其进行研究,然而这些研究多立足于大社会背景进行考察,鲜有对形成学习者身份的直接社交情境的研究[7]。同样,现有关于NS/NNS身份构建的实证研究并不充足,即便有关NS/NNS身份的讨论,也常将其视为文化身份或民族身份的一部分[8-10]。

然而,关于其他类别身份建构的研究却十分丰富而且颇具指导意义,比如,Pavlenko和李成团着重分析了不同语境中身份的构建、调整问题[11-12],Fina等及Deborah分别论述了日常会话、家庭会话中如何呈现与构建个人身份[13-14],Richards和袁周敏则探讨了机构会话中职业身份的构建问题[15-16]。这些实质性分析都从不同侧面触及身份构建的语言形式与策略,并且都提倡采用会话分析自下而上的实证方法对身份的构建进行研究。

以往有关身份的研究相对丰富,但研究范围、视角与侧重点不同,在NS/NNS身份构建的直接社交情境方面的实证研究尚不充足。鉴于此,本文基于真实语料,着重从微观层面分析NNS与NS身份在交际对话中的凸显过程及其交际效果。

二、身份构建的分析方法

(一)成员类别分析

上个世纪 70 年代Sacks创立了成员类别分析法。Sacks认为进入社会互动情境中的交际者往往拥有多种社会身份,即同一个人可归属于不同的社会身份类别[17]。交际者如何选择社会身份类别可由其话语身份反映出来,话语身份指交际者在对话的某个具体时点上表现出的成员分类状态,比如提问者和回答者、陈述者和倾听者,话语身份会随着交际者的话轮交替而变换。本研究将NS/NNS视为交际者可选择的社会身份类别,在具体情况下能通过话语身份的选择反映出来。

身份的显现在局部社交互动中具有偶然性,其归属与具体情境密切相关[18]。Sacks认为正常人对于不同的身份类别(如男性或女性、学生或老师)及类别相关活动是具有判断常识的。这种常识使其能在特定场景中以具体方式描述和识别某人,并根据具体交际情境进行身份的构建与再构建[19]。因此, 本文认为NS/NNS的身份构建可通过分析对话中展现的类别相关行为观察到。

(二)话轮交替与参与

身份构建的基础是以话轮交替和参与为特点的人类社交互动。对话是以交替的话轮为形式展开的,当前话轮的组织形式能反映出说话人对当前话轮的理解和分析,因此对话的次序组织能体现人们如何在对话中呈现一个身份,如何将其他人导向这个身份以及如何解读这个身份[20]。“参与”这一概念也是理解身份共建的重要理论基础。对话的参与不仅以话轮转换为具体形式,还包括话轮中发生的行为动作(包括眼神、表情等);即使是不说话的倾听者也可能通过行为动作成为积极的对话参与者[21]。

(三)会话分析

会话分析是20世纪60年代出现在美国的一种社会学研究方法。会话分析研究建立在三个基本假设之上:一是自然对话不是杂乱无章的,而是有结构、有组织、有规律的[22]。我们可以通过研究交际者的言谈应对来分析其背后的行为模式、组织特征以及社会特征等等[23]。二是交际者的话语是受语境影响的,同时交际者的话语也会影响和创造语境。会话分析采用自然发生的对话为语料,能揭示人们在日常面对面交流中所言所行的原因,对话本身可作为它们形成原因的最有效注解[24]。三是自然对话过程中的任何细节都不能忽视。会话分析的所有分析都是以材料的转写为基础的, 材料的转写为研究者展示了人类在具体情景下发生的交际内容,以及这些交际内容被传递的方式,在一定程度上真实再现了人类言语交际的全貌,包括停顿、重叠、插话、言语打断、音量的高低、音节的拖长等等,而这些看似微不足道的细节往往是研究的关键线索[23]。

本文采用会话分析的框架,将自然发生的对话按话轮顺序对参与者的语言和动作进行细致入微的记录和分析,有效揭示NS/NNS身份的构建过程和方式。

三、语料与研究问题

本文基于日常对话的自然语料——以英国纽卡斯尔大学国际学生公寓中来自中、英两国大学生闲聊的录像转写为语料来源,实地录像的时间跨度为2009年1—5月,共收集有效录像4次,总时长3小时50分钟,转写总字数为36804字,语料的转录标准参考自《Conversation Analysis》[25]。

录像中的交际者包含一位英国学生W(男,汉语言专业),几位中国学生X(女,电子工程专业)、S(男,金融专业)、T(女,媒体专业)、V(女,商务管理专业)、Q(女,应用语言学专业)和L(女,应用语言学专业)。W的中文属于初级入门水平,几位中国学生均已达到雅思6.5分以上的水平(即:能有效运用英语,在某些情况下会发生不准确、不适当和误解,能大致掌握复杂的英语)。语料中对话涉及中英文两个语种的选择和使用。

本文采用会话的分析框架,结合身份建构的相关理论观点对语料进行分析,具体涉及两个问题: NS/NNS身份如何凸显在双语情境对话中?交际者如何通过构建NS/NNS身份达到具体交际目标?

四、NS/NNS的身份构建及其交际效果

(一)构建NS/NNS身份的类别相关活动

在语料分析中我们观察到,语言知识不对称是构成NS/NNS身份的重要机制。在双语交流的具体情境中交际者采用的对话行为及其所反映的语篇角色分配,即话语身份(如提问者和回答者、评估者和被评估者、示范者和模仿者)能揭示交际者对彼此之间语言知识不对称的感知,从而反映交际者对自己或他人NS/NNS身份的选择。

1.词汇检索中的提问者和回答者

双语交流中时常出现词汇检索现象。在互助式词汇检索的对话情境中,通常有一方交际者会被当作“知情者”[21],认为有能力提供协助。在词汇检索中交际者所呈现的话语身份(如提问者和回答者)能反映出交际者对自己或他人NS/NNS身份的选择。

片段一(中国学生Q、T、X、S与英国学生W谈论“睡裤”一词):

1W怎么说?(0.6)pajamas?((W看向T))

2Q[睡裤]

3T[Yeah]I don’t

4WYeah how do you say it in Chinese?=((W看向Q))

5Q=睡裤=

6T=[睡库]

7W=[睡库]((点头))

8W睡裤.睡::=((做睡觉的手势))

9X=对::=((点头))

10W=裤

11Q=裤子=((指向W手里拿着的睡裤))

12S=Uh=((指向W手里拿着的睡裤))

13W=Ah

14QTrousers

15(2)((W低头登裤子))

16W((抬起头看Q))Ah trousers yeah.裤子.I would have, yeah, 裤子

如片段一所示,对话围绕着“睡裤”这一关键词而展开。W开始询问“pajamas”的中文翻译时,眼睛注视着T(第1行),这一对话行为可解释为T是W选择的“知情者”,然而对话中其他几位中国学生却相继自我选择为W问题的回答者:(1) Q首先提供了W期望的答案“裤子”,而当W将视线从T转向Q,并请求重复答案时(第4行),T和Q几乎同时给出相同的回应。(2)W得到答案“裤子”之后,运用肢体动作展示他对“睡”字的理解(第8行),被X解读为寻求信息确认,于是X在W没有授意下一话轮接受者的情况下自我选择为信息确认者(第9行)。(3)W说出“裤”字却没有像先前那样用动作展示理解,S和Q认为W并不知道该字的意思,于是相继指向实物(第11、12行),主动帮助W将“裤”字的发音与意思相联系。Q更提供词语“裤子”及其英语翻译(第14行),加深W对“裤”字的理解,W在最后一行表现出知道“裤子”一词,证明了Q提供帮助的有效性。

可见,在词汇检索的具体语境中,W因缺乏相关语言知识而向其认为有能力提供协助的T发出提问,从而激活了T的中文NS身份;其他几位交际者的主动回答体现其自我认定为具有相应的语言知识,有同等资格为W解答,展现出中文NS身份。无论是NNS向指定的NS发出求助,或NS自我认定为有能力提供帮助的回答者,都反映出NS/NNS对双方之间语言知识不对称性的感知。

2.语言表现的评价者和被评价者

双语交流中,当交际者认为自己具有规范的语言知识、有资格评价对方使用语言的表现时,这种视自己为该语言拥有者的表现与NS类别是紧密相关的[26]。

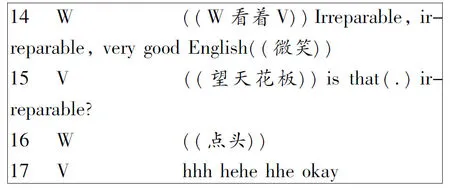

片段二(中国学生V与英国学生W谈论“irreparable”一词):

1VIt’s irreparable

2WReally((遐毛上扬,身体前倾))

3(1.4)((W慢慢点头))

4W((W看看V))Irreparable, irreparable, very good English((微笑))

5V((望天花板))Is that(.)irreparable?

6W((点头))

7VHhh hehe. hhe okay

如片段二所示,对话中W主动将V的语言视为评价对象,表现为具有类似权威知识的评价者,认为“irreparable”的使用是“very good English”。这种评价行为呈现出W对其与V之间英语知识不对称性的感知,展现出W向英语NS类别的自我归类,以及W对V的NNS身份的选择。随后V不确定地回应“is that irreparable”并望向天花板作思考状,W点头给予V肯定,这关于“irreparable”用法的一问一答,可解释为V对W先前呈现的英语知识不对称性的认同,以及对自身NNS身份的认同。

3.语言使用的示范者和模仿者

在双语交流中,交际者对NS/NNS身份的选择还可能通过类似师生之间的示范与模仿行为更明显地呈现在对话中。

片段三(对话围绕中文字“为”而展开,英国学生W在纸上写出“为”字)

1VEm::: night.((指着纸上写的字))Ah::: you can ask a question by using(.)

2为什么,and answer the question by using 由于

3QHahhh=

4V=[Hahahahhh]

5W[Really?]由于?[由于,由于]

6Q[That’s(.)becau-se]((指着纸上写的字))

如片段三所示,V从“为”字展开对话,向W示范了一组相关连词的用法(第1、2行)。紧接着Q和V相继发出笑声,说明他们都意识到V使用的是一种典型的教学式语言(较常见于课堂对话或成人与小孩之间的对话中),出现在当前成人之间的闲聊语境中似乎并不相宜。然而,W作为这句话的目标接收者却欣然接受了,并重复模仿“由于”一词的发音,呈现出接受知识的姿态。

可见,V通过主动示范中文词语用法,使其所感知的存在与对话双方间的知识不对称可视化,展现出V向中文NS类别的自我归类,以及V对W的NNS身份的选择。而W做出接受知识的回应,可见其对知识不对称存在的认同,以及对自身NNS身份的认同。

片段一、二、三表明,当话题与交际者一方母语相关时(如措词、语调),交际者通过话语身份的分配呈现出语言知识的不对称,从而体现具体情境中交际者对NS/NNS身份类别的选择。选择的形式可以是自我归类,即通过话语身份的选择主动呈现自己在语言知识不对称中的位置,比如片段一的回答者、片段二的评估者和片段三的示范者;也可以体现为交际者对交际对象的身份做出选择,即通过话语身份的选择呈现对方在语言知识不对称中的位置,比如片段一的知情者、片段二的被评估者和片段三的目标接收者。

(二)构建NS/NNS身份的交际效果

身份是一种可供交际者调用的语用资源,说话人会调用相关语用资源建构合适的身份,以增加交际目标的实现机会[27]。笔者认为NS/NNS身份并非交际者先验的外在标签,而是交际者的众多社会身份类别之一,在特定情况下为实现交际目的而被选择呈现在对话中的成员类别。

1.开发新话题

片段四重现了片段二及其对话前文,以便我们进一步观察NS/NNS身份的呈现对具体交际过程产生的影响。

片段四(对话始于V谈及她的专业实践活动——经营青年注册公司,并介绍公司的亏损情况):

1V We are doing it now. and:: losing money=

2Q/L/T/V/X=Haha haha[hahhhh]

3W[Is that]because of the economic situation or=

4V=No no no nothing to do with the u::m situation

5WSo som-=

6T=Becanse of some mistake hhh=

7Q/L/T=Hahahh

8WBut:: do you think it would be okay?

——请求同意

9VNo

——非偏好回答

10WReally?

11VIt’s irreparable

——非偏好回答+升级

12WReally((眉毛上扬,身体前倾))

13(1.4)((W慢慢点头))

重构对话格局

如片段四所示,该对话的格局从普通交谈(第1~13行)转变为不对称的NS和NNS交谈(第14~17行)。引起转变的关键在于W的“But:: do you think it would be okay?”(第8行)没有得到默认的偏好回答而出现的沉默。对于前文中V介绍公司正在“losing money”的情况,W在第8行开头的“but”暗示其期望得到肯定的回答。然而V给出非偏好回答“No”(第9行)并进一步升级为“irreparable”(第11行),让W感到意外。W迅速地回应“really”,并用表情和动作表达惊讶(第12行)。之后无人承接话轮,此处留有1.4秒的沉默。Jefferson认为正常对话中沉默的最大标准时长约为1秒,超过这个时长通常会被解读为有问题的沉默[28]。第13行中的沉默可解读为上一个话题的结束,在沉默持续到接近尴尬的时候,W自己接过话轮并针对V使用的“irreparable”一词进行评价(第14行),开始借评价者和被评价者的话语身份呈现出NS与NNS之间的知识不对称,重构了对话格局。

从交际效果看,关于V的青年注册公司亏损严重的前话题没有得到展开,在该话题结束出现沉默的尴尬时,W主动选择评价者的话语身份,赞扬V的英语措词。可见此时NS/NNS身份的呈现不仅取悦了V,同时也开启了新的话题,延续对话,从而化解了沉默的尴尬。

2.建立同伴结盟

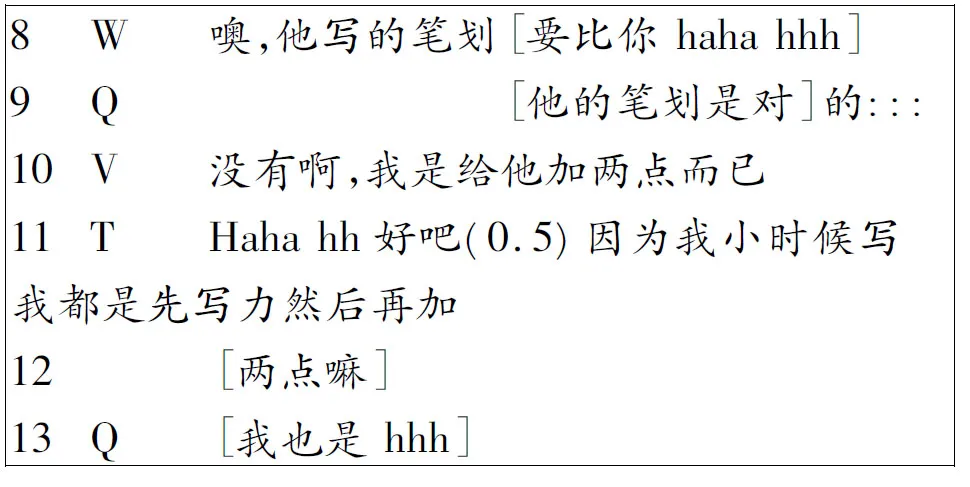

片段五(中国学生V、Q、T与英国学生W谈论汉字“力”和“为”的书写):

1Wand this is (0.8)力((在纸上写下“力”字))

2T力

3Qyeah

4Vem:::(1.5)and this is 为((在“力”字上加了两点,变成“为”))

5Q为

6W嗯,对

7(1.0)((W在纸上反复写“为”字))

内部对话

如片段五所示,对话从包含4位交际者的普通交谈(第1~6行)转变为3位中文NS的内部交谈(第8~13行)。引起转变的关键在于T和Q对V和W的书写笔顺的比较(第8、9行)。T和Q默契地相互补充,指出V在“力”字上加两点写成“为”字的笔顺有误,而W书写“为”字的笔顺是正确的。T带着惊讶的语气将两人做比较,似乎将V的中文知识水平置于W之下,然而T对V使用第二人称“你”以及随后的笑声显示她的话语是对V的调侃。这种调侃间接反映出T认为V的中文知识实际不应该低于W,是对两者之间中文知识不对称感知的体现,因此显示T对两者中文NS/NNS身份类别的选择。第10行V对自己的辩护将自己置于示范者的位置,是对本身知识水平的维护。T接着解释她之所以发出调侃,是因为自己儿时常犯同样的错误,引起Q的附和。

从交际效果看,交际者在NS身份共建的过程中形成了NS的内部对话,其中呈现出相互补充的默契,以及相似的语言学习经历的分享。这种内部对话类似于机构性对话研究中的私人话语,通过表达对听话人的处境或者听话人产出话语的心理状态的认同,拉近双方的心理距离,以实现心理趋同,或促成双方之间一致性的同伴关系[16]。

3.解围

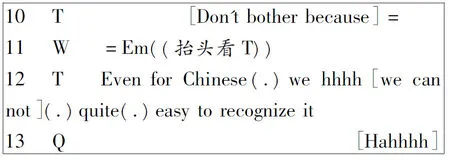

片段六(中国学生V向英国学生W展示她的中文简体签名和繁体签名)

1V((在纸上写繁体签名,递给W))This is quite complicated than::

2[that one]((指着简体签名))

3Q[你就]不能写端正一点((W看着V的签名))

4T对,我也发觉是((W看着V的签名))

5(1)((W仔细看着V的签名))

6WThat, is that?((指着一个字,再指另一个))

7VYeah yeah yeah, this part and then it’s this part((指着纸上的字))

8(0.8)((W看着V指的字))

9VIt’s quite [beautiful if ]

重构对话格局

如片段六所示,对话进行到第10行时对话格局出现了改变,呈现出NS和NNS的分类。V向W展示了她的中文简体签名和繁体签名后,Q和T相继对V的书写做出评价并一致认为字体写得太潦草(第3、4行)。在这期间,W一直看着签名,然后发出提问(第5行),而V给出具体解说(第6行)之后,W却没有回应,可见W很难辨认这些字体。当V企图进一步展开话题时,T打断了她的发言(第10行)并将W的注意力从签名上岔开了(第11行)。T请W不必烦恼,因为即使中国人也难以辨认这些字体。这句话改变原有的对话格局,开始了中文NS/NNS身份的构建。首先,她使用指示词“we”指代“Chinese”,体现T自我归类于中文NS的类别。第12行中“even for Chinese (.) we hhhh”被Q视为一个可辨认的开端(a recognizable onset),即在T完成话轮之前就猜到她想表达的意思。Q主动承接话轮,以笑声附和T表示赞同,体现Q自我归类于T所指的“we”的类别。其次,第12行中的“even”暗示着“Chinese”与“non-Chinese”之间汉字识别能力的比较,即使中国人也难以辨认,那么外国人无法辨认看似理所当然,这意味着W被归类于中文语言知识水平较低的NNS类别。

从交际效果看,T觉察到W辨认中文签名的困难,主动呈现中文NS/NNS身份类别的选择,通过表达对NS与NNS之间汉字识别能力不对称的理解,化解了W遇到难题时沉默的尴尬。

片段四、五、六表明,NS与NNS之间语言知识的不对称在具体交际情境中为实现交际目的提供了所需的资源。交际者启用语言知识不对称这一机制凸显NS/NNS身份,可起到调整交际策略、改变对话格局的作用,达到如片段中开发新话题、建立同伴结盟和解围等交际目的,帮助对话在轻松和谐的气氛中顺利展开。

本文结合语料分析,从微观层面的交际角度探讨NS/NNS身份如何凸显在双语情境对话中,并考察交际者如何通过构建NS/NNS身份达到具体交际目的。总而言之,NS/NNS身份不是被动地反映在语言层面,而是作为交际者的社会身份类别,通过交际者策略性地运用相关身份资源共同协商构建的。

参考文献:

[1]FIRTH A,WAGNER J.On discourse,communication,and fundamental concepts in SLA research[J].The modern language journal,1997(1):285-300.

[2]BLOCK D.The rise of identity in SLA research,post firth and wagner[J].The modern language journal,2007(1):863-876.

[3]PARK J E.Co-construction of nonnative speaker identity in cross-cultural interaction[J].Applied linguistics,2007(2):339-360.

[4]李战子.身份理论与应用语言学研究[J].外国语言文学,2005(4):234-241.

[5]SCHEGLOFF E A.Accounts of conduct in interaction:interruption,overlap and turntaking[C]// TURNER J H.Handbook of sociological theory.New York:Plenum,2001:287-321.

[6]COOK V.Going beyond the native speaker in language learning[J].TESOL quarterly,1999,(3):185 -209.

[7]NORTON B.Identity and language learning gender,ethnicity and educational change[M].Harlow: Longman,2000.

[8]BLOMMAERT J,VERSCHUEREN J.The role of language in European nationalist ideologies[J]. Pragmatics,1992(2):355-376.

[9]MORI J.The construction of interculturality:a study of initial encounters between Japanese and American students[J].Research on language and social interaction,2003(3):143-184.

[10]DUFF P.The discursive co-construction of knowledge,identityand difference:an ethnography of communication in the high school mainstream[J].Applied linguistics,2002(3):289-322.

[11]PAVLENKO A,ADRIAN B.Negotiation of identities in multilingual contexts[M].Clevedon: Multilingual Matters,2004.

[12]李成团.指示语选择的视点定位与身份构建[J].外语教学,2010(5):15-19.

[13]FINA D,SCHIFFRIN A D,BAMBERG M.Discourse and identity[M].Cambridge:CUP,2006.

[14]DEBORAH T,SHARI K,SYNTHIA G.Family talk:discourse and identity in four American families[M].Oxford:Oxford University Press,2007.

[15]RICHARDS K.Language and professional identity[M].Palgrave:Macmillan,2006.

[16]袁周敏,陈新仁.语言顺应论视角下的语用身份建构研究:以医疗咨询会话为例[J].外语教学与研究, 2013(4):518-640.

[17]SACKS H.On the analyzability of stories by children[C]//GUMPERZ J,HYMES D.Directions in sociolinguistics:the ethnography of communication.New York:Holt,1972:325-345.

[18]ANTAKI C.Identity ascriptions in their time and place:“fagin” and “the terminally dim” [C]//ANTAKI,WIDDICOMBE.Identities in talk.London:Sage,1998:71-86.

[19]SILVERMAN D.Harvey sacks:social science and conversation analysis[M].New York:Oxford University Press,1998.

[20]SCHEGLOFF E A,SACKS H.Opening up closings[J].Semiotica,1973(7):289-327.

[21]GOODWIN C.Forgetfulness as an interactive resource[J].Social psychology quarterly,1987(5): 115-131.

[22]HERITAGE J.Conversation analysis at century’s end:practices of talk-in-interaction,their distributions,and their outcomes[J].Research on language and social interaction,1999(2):69-76.

[23]于国栋,李枫.会话分析:尊重语言事实的社会学研究方法[J].科学技术与辩证法,2009(2):14-17.

[24]LI W.What do you want me to say? On the conversation analysis approach to bilingual interaction [J].Language in society,2002(3):159-180.

[25]HUTCHBY I,WOOFFIIT R.Conversation analysis[M].Cambridge:Polity Press,2008.

[26]DREW P.Asymmetries of knowledge in conversational interactions[C]//MARKOVA,FOPPA. Asymetries in dialogue.Maryland:Barnes & Noble,1991:21-48.

[27]YUAN Z M.Understanding identity discourse[J].Journal of multicultural discourses,2013(8): 79-85.

[28]JEFFERSON G.Notes on a possible metric which provides for a ‘standard maximum silence’ of approximately one second in conversation[C]//ROGER,BULL.Conversation:an interdisciplinary perspective.Clevedon:Multilingual Matters,1989:166-196.

(责任编辑:李晓梅)

Construction of Native Speaker Identity and Nonnative Speaker Identity in a Chinese-English Bilingual Setting

ZHANG Qi

(College of Foreign Languages, Hanshan Normal University, Chaozhou, Guangdong 521041, China)

Abstract:The framework of Membership Categorization Device is adopted and a conversation analytic (CA) approach is drawn to document detailed phenomena that account for native speaker/ nonnative speaker (NS/NNS) identity construction in multi-party bilingual interaction among Chinese and British. And their pragmatic meaning is discussed. The findings are: knowledge asymmetry upon a language is an important mechanism that constructs NS/NNS identity. Instead of a priori labels externally imposed on the dialog participants, NS/NNS are members’ categories selected to facilitate communication, and the knowledge asymmetry upon a language provides resources for the interlocutors to use in order to move the interaction ahead.

Key words:native speaker; knowledge asymmetry; identity co-construction; membership categorization analysis

*收稿日期:2015-12-02;

修订日期:2015-12-30

基金项目:韩山师范学院青年科学基金项目“中英文双语情境中的交际现象与身份构建”(WQ201305)

作者简介:张琪(1985—),女,广东潮州人,韩山师范学院外语学院讲师,硕士,研究方向:应用语言学与英语教学。

中图分类号:H03

文献标识码:A

文章编号:1674-0297(2016)03-0134-07