中国学术:“以用代体”,还是“以体制用”?

——试谈“中国学术的研究范式”的背景与前提①

2016-07-07张志扬海南大学社会科学研究中心海南海口570228

张志扬(海南大学社会科学研究中心,海南海口570228 )

中国学术:“以用代体”,还是“以体制用”?

——试谈“中国学术的研究范式”的背景与前提①

张志扬

(海南大学社会科学研究中心,海南海口570228 )

[摘要]要想澄清“中国学术的研究范式”,首先得澄清“中国学术”的性质;要想澄清“中国学术”的性质,首要的是分清“中国学术”与“西方学术”的差别。于是,“中国学术”与“西方学术”各自的“文化”与“文明”背景及其属性,特别是“知识学形态”,至为关键的是,为何到现在有必要分割清楚的历史与现实原因,等等。只有这些前提澄清了,才谈得上“研究范式”的中国读法何如之者。

[关键词]西方文明“以用代体”;中国文化“以体制用”;“中国学术”归根复命

①感谢“中国学术的研究范式”论题的提出者郑圆先生。

引言

主题分析:“中国学术的研究范式”

为了澄清“中国学术的研究范式”含义,得先从语言哲学入手。

“中国学术的研究范式”不是命题,仅仅是一个词组,偏正词组:“的”字前后谁正谁偏?

如果以“中国学术”为主,“研究范式”为偏,那么,“的”字的正确写法应该是“底”。简化汉字把“的”、“底”简化为一,使得“的”字如同德语中的“des”,变成了“魔鬼第二格”,造成了阅读与理解的混淆。

意即专属“中国学术”本身底“研究范式”。“研究范式”归属“中国学术”所独有或固有。相当于德语中的“主语第二格”。在此种情况下,“中国学术”就必须定位:

(1)现行于中国的一切学术;

(2)意识到复兴中国文化的中国学术;

(3)决心复兴中学为体的中国学术;

(4)“中国学术”就是“中学”或“国学”。

可见,“中国学术”至少能够读出4种不同的立义与取向。在每一种不同的立义取向下,其“研究范式”就不可能一样。

所以,笼统地讨论“中国学术的研究范式”,必然会莫衷一是。

“研究范式”乃中心词,为正;“中国学术”乃修饰词,为偏。相当于德语中的“宾语第二格”。凡是现行的中国学术都有一个“研究范式”主导推进的“传承与创新”要求,其中也理应包括对“中学”研究的“以论治史”或“以史正论”的范式行为疏正,等等。

由此,“词组1”或“词组2”,究竟该如何讨论呢?

两相比较不难发现,“中国学术”首先得定性:“中国”究竟是“学术”的“国别”属性,还是“学术”的“文化”属性?

假设,尝试讨论“中国学术底研究范式”,上述分析的4种不同层面范围该如何选择,还是逐一讨论?

其实,之所以含糊其辞“中国学术”,核心意图究其“应该”而言,应该不是(1),也不是(4)。前者太宽泛笼统;后者太狭窄偏执。所以,要想朝中国文化提升,应该往(2)、(3)之间的路上行。

(2) (3)结合起来并不难,旨在复兴中国文化的中国学术,当然应以复兴中学为体、西学为用的中国学术为核心。于是,中国学术的体用之辨成为问题讨论的先决条件。

说到中学为体西学为用——我没有用“引号”——已经表明一百多年的时间差序所发生的面目全非之巨变,绝不是张之洞维护王朝政体的“中学为体西学为用”可比的。之所以今天能够而且必须提出“中国学术之研究范式”,其一百多年的背景之变化不交代清楚,“中国学术”就难以定性定位。“中国学术”不能定性定位,又何来“研究范式”可谈?

一、中国学术的生存背景:西方自然社会的三次启蒙(功能主义、资本主义、科学主义)

西方世界的历史与现状,事实上已经构成了中国、中国文化、中国学术的生存背景。心中不明,必行之于晦暗。

从上述梳理可以看出,几乎只能按西方的概念范畴及其思维方式思考问题。其中最要命的一个检测,就是现代中国“知识分子”分辨不了“中国文化”与“西方文明”的差别②本文将“文化”与“文明”区别开来。文化包含文明,文明仅仅是文化中的技术实用指数。。因为“中国学术”就是按“西方学术”建立起来的。这种“仿造模式”已经渗透到学术精神而固置为“跟随性”。跟了一百多年的“中国学术”哪有什么“创造性”可言?“阿基利斯追不上龟”③“阿基利斯追不上龟”,说的是阿基利斯如果只按龟的规则(步法)追龟,的确永远也不会追上龟。因为阿基利斯每次起步追赶只能追到龟同时起步的地方,所以,阿基利斯永远会差龟走出的那一步。亚里士多德解说:“追得上的,一步跨过去。”黑格尔补上一句:“亚里士多德说出了一切。”这是学习的两种步伐。不同的人设置了不同的步法。有的人设置的是“龟步法”,即倒过来追索性的亦步亦趋地学步。而另一类人选择了正常的自然步法迎头赶上。、“邯郸学步”④“邯郸学步”,说的是别人的步法没学到,自己的步法却丢掉了。,西中两个成语几乎可以对勘中国人的现实处境。至于说到“中国文化”,民间尚可日用不知,知识分子则几乎羞于自我认同。

犹太人的苦难比中国人的苦难深重,但犹太人在文化种性上坚持了“不启蒙”原则,一部《托拉》(旧约圣经)就能挽救犹太民族于任何危难之中,就能维系任何分散的犹太人凝聚于耶和华神的子民中不离不弃始终如一。中东地区伊斯兰教同样至今如此。也就是说,“叙利亚神系”的犹太民族与阿拉伯民族,坚持不走西方道路照样可以现代化。根本原因在于,他们区分了“体”与“用”的本质差别。“体”,就是他们的“神性”信仰,他们是“神的民族”;科学技术不过“用”而已。

我们本来可以如此的。但却完全按照西方的道路几乎改变了中国文化的“德性”之“体”,也像西方一样把以“功能”、“力量”、“功利”为目的的资本主义现代文明当成“体”,即“以用代体”之“用”,拿过来取代了本民族文化的天道伦常“德性之体”。四书五经,尘封淹埋——体制教育已经濒于“数典忘祖”的边缘。

以古希腊作为开端一直发展到今天美国式西方文明究竟是一种什么样的文明?为了避免冗长的议论,不妨引用美国犹太人类学家马歇尔·萨林斯在《甜蜜的悲哀——西方宇宙观与本土人类学》中的一段描述指证:

甲西方的文化自觉作为一种整体的系统就在技术的基础上或至少是在功能适应技术的基础上建立起来了。这确实是一种本土人类学。这种人类学从工业资本主义和启蒙哲学把人的肉体需求看成是“唯一激发人的勤奋的东西”(洛克),看成是我们的生产、我们的社会能力以及我们的现实经验感的源泉时起,就一直发挥着支配性的作用。

乙遵照自己的文化理论,中国人则总是要使技术与文明、基础与上层结构分离开来,可用“中体西用”表示“中国文化,西方技术”的关系,为了“以体制用”。

丙“西方结构功能论”似乎代表了一种更有趣的人类学(按:试应译“更有利益驱动的”,意即“西方本土人类学”是“以用代体”。)。[1]131-132

上述引文原本是一整段,为了突出萨林斯的思维逻辑,按其“句号”断开分成三段,并以“甲”(西方本土人类学)、“乙”(中国本土人类学)、“丙”(比较优劣)序号分之。

萨林斯说的是什么意思?

“甲”强调,“这确实是一种本土人类学”(不是“普世的”! )。特征:西方的文化自觉作为一种整体的系统就在技术的基础上或至少是在功能适应技术的基础上建立起来了。着重号部分显然是萨林斯强调又强调的“西方文化自觉为整体系统”与“技术”或“功能适应技术”之非同一般的关系。什么关系呢?后者是前者的“基础”、“动力”、“源泉”,而且还进一步强调这种西方本土人类学从工业资本主义和启蒙哲学“把人的肉体需求看成是‘唯一激发人的勤奋的东西’(洛克),看成是我们的生产、我们的社会能力以及我们的现实经验感的源泉时起,就一直发挥着支配性的作用”。没有比这说得更清楚的了:“西方本土人类学”属于“结构功能论”甚至“生物本能决定论”:“肉体需求”是唯一激发人勤奋的原动力、“功能-技术-功利”是西方文化自觉的生命线,它们构成“我们的生产、我们的社会能力以及我们的现实经验感的源泉和基础”。

“乙”萨林斯还注意到中国是“中体西用”,即基础与上层结构分离开来,为了“以体制用”。

“丙”作为结论,他认为西方本土人类学“更为有利”,因为都融为“资本”运作,而“资本”则是“手段王国”的“国王”,手段高于一切目的。

萨林斯这些论述和论断,我都赞同:特别是他身居美国却没有像其他东方人那样痴迷地把美国的“种族自我中心主义”(罗蒂语)当做世界的“普世价值”。他用人类学眼光惯常关注一种文化或文明与其“土地与血”的渊源关系,故以“本土人类学”命名之⑤不赞同的批判部分,我都写在《如何重写西方哲学史?》中了。此处不赘。。所以,我把“西方本土人类学”叫做“以用代体”的功能性、功利性技术文明,不过是萨林斯命题陈述的同义反复,一点没有误解它们。

马歇尔·萨林斯在另一本书《文化与实践理性》[2]中,对“自然的实践理性”其实就是西方“知识结构论的实用理性”或“技术功利理性”,另有批判性评论。指出,被“自然理性”贬斥的“文化”并非是被动地任由实践理性决定的“因变量”。相反,实践理性自认为的“自变量”恰恰在它的决定因素中早已先行地被赋予了文化的“符号意义”或“象征价值”,只是它不自知罢了。

其实,有关“自然”与“文化”的争论在西方早从古希腊就开始了。我把它描述为西方的三次启蒙。

“古希腊”区别于“早期希腊”之处是几乎全面的自然理性化。从夜宫冥府转向阿波罗神日光显现,从宁静的内心灵修转向无休止的言谈辩论,从诸神诅咒的命运转向个人承担的悲剧精神以达到强力意志的主人道德。凡此种种,所谓“知识即德性”的“德性”,也就转向“功能性的优胜劣汰”。这是西方第一次启蒙的结果——“功能主义”。定格在柏拉图《理想国》第6卷“线喻”中“可知世界”的“智能”层面,舍弃最高的与文化相关的“智慧”层面,既不向“神的智慧”学习,也不向“人的苦难”学习了。然而,它却深深植入希腊人的“人文意识”即“功能德性”中。被奉为希腊精神的“知识即德性”,其“德性”(“善”)也就定格在“智能功能”上了。

人们今天对西方民主源头的雅典民主,向来讳莫如深的是“雅典民主的基础——内部奴隶制与外部殖民地”——而且两者都不属于雅典民主的人性(人权)范围,只属于自然法外的非人属另册,弥罗斯岛的毁灭就是见证。西方到今天都还坚持着这一隐蔽的历史传统,改变的仅仅是形式手段而已。而雅典帝国的梦想正如立法者梭伦所言:一个民族的历史“不是征服就是被征服”。终于,雅典帝国灭亡了;接着罗马帝国灭亡了,进入基督教中世纪。基督教如黑格尔所言来自近东叙利亚,绕道罗马进入西方人的“来世生活”⑥黑格尔的哲学史大百科全书正如施特劳斯评价的“不过是基督教创世说的世俗化完成”。也正如中世纪阿奎那用亚里士多德论证“上帝之城”世俗完成一样。这都是与犹太教毫不相干的事。。但它不是“西方内的东方(他者)”,基督教就是“叙利亚神系”,犹太教经罗马内化为西方人的来世生活,即“内化入西方”,就像“禅宗”已内化为中国文化的构成部分一样。特别是中世纪的政教合一,基督教教会统治了西方世界,它完成了两件事: (1)把旧约创世记亚当的“罪性”解释成人的“原罪”,再把希腊罗马演化得如上所述西方自然人性打压成“原罪式的人性恶”; (2)把基督教的“上帝”论证为“亚里士多德的上帝”(“与亚伯拉罕的上帝何干!”)。如此“充满算计的自然理性功能化”,两极像两个主动轮共同完成了“上帝”为最高算计的西方人性资本化推动,从而自然转向16、17世纪第二次启蒙的结果——“资本主义”⑦我在《古今知识形态学的轮回》中详细论证了“资本主义为什么只能发生在西方”,那种追讨“中国为什么没有发展成资本主义”的问题方式,除了把资本主义当成“普世价值”外、除了混淆“货币经济”与“资本经济”的本质差别外,最根本的原因就在于混淆了中国文化形态与西方文明形态的不同种性差别。。萨林斯如此描述:“如果说资产阶级社会把利己的个人从基督教伦理的牢房中解救出来,如果说资本主义社会允许人们在光天化日之下毫不羞愧地标榜自己,如果说资本主义社会通过宣扬个人罪恶即是公共利益巧妙地实现了社会正义,那么,迄今为止西方世界的人性观就尚未发生过根本的变化。现代经济人依然是亚当。”[1]9“终归,上帝是仁慈的,他为我们提供了经济学这门知识,在亚当·斯密时代,人的不幸已转变为实证科学。首先就是经济学。”[1]8落得尼采冷嘲热讽地“如是说”:“上帝死了”,“资本主义”也成为世俗大书特书的基督教“原罪反讽”。

第三次启蒙发生在“二战”后快速发展的美国,它把资本民主社会推向了宇宙论、物义论的“科学主义”后现代。古代“知识即德性”、近代“知识即力量”、现代“知识即功利”,逐渐形成“个人单子化-欲望色情化-技术功利化”的新三位一体,为科学主义“超人工智能”做了全面的铺垫。凡“人之为人”的“文化属性”(如种族、民族、国族、家庭、甚至性爱生殖)一概如蛇皮蜕掉,仅存所谓“自然正当”地优胜劣汰。最后,连人自身也优胜劣汰掉便是自然的逻辑了。如此彻底的西方人甚至欢呼“机器人第三型文明”时代的到来。然而,西方毕竟有明智的科学家、哲学家,对此已经向全世界发出了警告。

简言之,西方是“自然社会”,东方是“文化社会”。西方认为“自然”高于“文化”。“文化”中有太多虚幻不实的东西,什么“神性”、“德性”、“民族”、“家庭”,归根结底都是要被“自然力”或“自然法”淘汰掉的东西。唯有“自然”的“功能”、“力量”、“功利”底无限欲求才是他们需要和显现出来最实在的东西——“实用即真理”、“功利的最大边际效益”、“强力意志主人道德的永恒轮回”——这就是他们在现代世界建立的“功利法则”秩序,柏拉图、亚里士多德之后何来道德之有⑧柏拉图亚里士多德并没有后来的柏拉图主义亚里士多德主义走得那么远。马克思曾经对“马克思主义者”说过这样一句名言:“如果你们是马克思主义,那我就不是马克思。”这句话的句式“如果你们是X主义,那我就不是X。”几乎可以用来描述“原创者”与“原创者主义”的一般关系。如亚里士多德与亚里士多德主义、康德与康德主义,等等。因为一旦“主义”化,基本就是形而上学本体论结构主义化。西方就是在这样的“主义化”中走向“唯物化”的极端。人再也回不到自身了。?

如此西方文明近400年来主导世界发展,资本残酷剥削不用说了,掠夺殖民地资源、屠杀土著民族、妓女史、黑奴贩卖史、殖民劳工史、战争史……等等,如影随形[3],“每一个铜板都滴着血”!仅20世纪上半叶连开两次世界大战、战后70年冷战、20世纪末到21世纪初两次全球金融风暴、战乱不已,种种迹象不得不引起人们再思考。除了自然生态破坏殆尽,人类文化生态业已破坏殆尽,正走向非人属的危机时代……人类难道不应该痛定思痛反省自己的生存方式吗?无辜承担如此风险的非西方文化,难道不应该坚守或复兴“以体制用”予以制衡调正吗?

或许正是如此背景变换,在西方道路中又不甘认同西方道路的中国,才渐渐苏醒而意识到“中国学术的研究范式”问题了。显然,其中的“中国学术”意义取向肯定不在“西方学术”的方向上。换句话说,“中国学术”的“中国”绝不单纯是“国别”属性,尤其要求中国文化的“文化”属性。

于是,我读“中国学术”,才本能地直观到应与西方文明“以用代体”知识学形态区别开来,重新在新的基础上恢复“以体制用”之“中国学术”,也就是中学为体西学为用底中国学术。

二、以体制用的中国学术今天如何可能

如果上述对“前提”方向的清理是正确的,那么接下来的问题就是“如何可能”,具体地说,今天复兴重建中学为体西学为用底中国学术,如何可能?回答了这个问题,才谈得上中国学术底“研究范式”的“范式”讨论。

前述已经提到,本文的“以体制用”,并非19世纪末“洋务派”张之洞“中体西用”的旧话重提。当年所谓“中学为体,西学为用”,或“旧学为体,新学为用”,其语境是挽救清王朝在西洋坚船利炮侵略下的危亡,于是才有“技”、“政”、“教”一步一步地“引进/退守”(所谓“西学东渐”句式反客为主贾桂气十足)。可笑的是,“引进/退守”者最后无需清王朝完成,恰恰由那些推翻清王朝的“救亡-启蒙”知识分子完成,当然是最后在“教”的全面西化中完成——只剩下“地缘”、“人种”、“语言”和“习俗”——民族之为民族的临界状态而处生存两难:不启蒙,亡;启蒙,亦亡。这个历史已经证明:正如西方的“神权政教之体”已经死亡,“中学为体”的“王权政教之体”也已死亡。因而,这里说的“体”,根本不是“政体”的“体”,也不是与时俱进的“价值观”或所谓“意识形态”,它是与一个民族的“土地与血”紧紧相连因而沉积下来的文化历史命脉。我把它叫做“文化种性”。

但今天的“中国学术”中有太多的“西方他者”构成因素,如何中学为体西学为用?

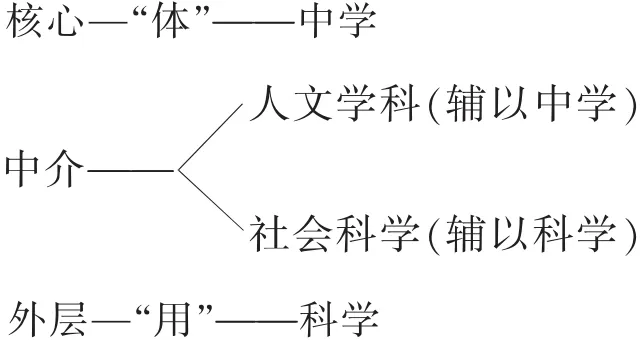

“中国学术”应该分层,按体用关系分为三层:

1.外层凡是与“物”打交道的“自然科学”,几乎都是西方“舶来品”——尽管它算“人类公器”,毕竟首先为西方领先开发且打印资本品格。科学技术虽然纯粹是“用”,但其中仍然有一个“如何用”之“如何”问题。不单纯是产品的“如何用”,更深层次的是“如何”看待自然界之“宏观”、“宇观”、“微观”的“非资本”眼光——“人差”——往往双重遮蔽在所谓“科学要求客观中立性”上(听任资本摆布也是中立性?)。这从现代物理学的“依赖模型实在论”的前提假定上就可以检验出来。哥德尔“不完全定律”指证了任何科学前提必有一个前提是本系统无法自洽论证的,因为那个前提纯属信仰直观设定。犹太人恐怕是世界上唯一能打通“神-人-物”的民族,在科学上的贡献极大,他们的“神性之体”无疑起了重要作用。犹太人是中国人的一面镜子。相对中国人来说,也仍然有一个“天道德性之体”底“非资本眼光”存在。问题在于中国人现在还没有回到自己的文化根脉上来归根复命。

2.核心中学之体为“道”。既是《德道经》之道(“无形者形之君也,无端者事之本也”),又是《论语》之道(“道一贯之”)。不具体为“政教典章”、“三纲五常”、“意识形态”之类。

下面要特别说一下“中国学术”核心“中学”与“东马”的特殊关系。

(一)“东马”

马克思是西方人,其思想属于西方思想,但马克思又是犹太人。马克思主义特别是“历史唯物主义”对中国有特殊的意义。对中国人来说,“历史唯物主义”的三重身份都可以拿过来为我所用。

1.第一重身份:“生产力”

历史唯物主义完全属于西方知识学——历史形而上学本体论——生产力决定论。水力磨坊产生封建社会,蒸汽机产生资本主义社会,生产力的运动决定社会形态的变迁。马克思认为正是这个生产力决定论使得欧洲社会主义理论“从空想变成科学”。同样道理,“生产力”三要素中的“劳力者”向“生产工具”与“生产原料”让渡,使“科学技术成为第一生产力”,其如今之天然同样是历史唯物主义的;同样道理,“生产力”2060年实现“超人工智能”,将人类“大过滤”掉进入非人属的“第三型文明”,也是“历史唯物主义”的。难怪20世纪60年代就有“西马”捷克人科西克预言,马克思历史唯物主义将使地球变成“行星工场”。所以说,马克思历史唯物主义是西方“以用代体”知识结构学,实现非人属科学主义的最后一个环节。

2.第二重身份:“弥赛亚主义”

马克思是犹太人,尽管他的博士论文《德谟克利特的原子论与伊壁鸠鲁原子论的差别》和《犹太人问题》,表明他决心走出犹太人的神性藩篱,但这一点不妨碍他在无意识中调动犹太教的神性资源,赋予作为“生产力”的无产阶级以解放全人类的弥赛亚主义“象征意义”(可惜,“欧洲无产阶级”是希腊罗马传承下来的西方人,不是犹太人。解放全人类是自上而下灌输的乌托邦理想,不是受命于耶和华神的弥赛亚主义)。1848年,马克思凭什么断言欧洲资本主义社会的生产关系容不下已经充分涌流的生产力的发展,而必然爆发“最后的斗争”、“全世界无产阶级联合起来”,一举消灭“最后一个私有制形式”资本主义,结束“史前史”的阶级斗争而进入无阶级“共产主义社会”?今天资本主义世界的生产力,岂是能用1848年的生产力可比?资本主义世界刚刚因苏联东欧解体而欢呼“历史的终结”——“资本自由精神”的永久性胜利。如何解释1848年的马克思《共产党宣言》?只有一种解释:“历史唯物主义是马克思用国民经济学语言说着的弥赛亚主义”。不过“弥赛亚主义”是表现出来的旗帜口号,真正的隐蔽力量是“生产力”的资本式科学运动。资本私有制不解决,生产力就仍然可以在资本私有制中“唯物”地发展,直到发展成非人属“科学主义”方向。而这个唯物的科学主义方向,正在人类上空敲响一种声音:

“警惕进化论即末世论!”——向神的智慧学习。

“警惕进化论即末世论!”——向人的苦难学习。

3.第三重身份:中国人如何“以体制用”生产力科学技术

第三重身份对中国人至关重要。中国文化的自然弱点就是长期“以义制利”地维持小农经济的简单再生产。因而始终没有在生产力领域发展出“破物取力”扩大再生产的生产方式。到19世纪末20世纪初,中国小农经济终于在西方资本主义和东方资本主义的夹击下彻底崩溃了。俄国十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。同样是苏联土崩瓦解一声炮响,又把中国掷回“国家资本主义”。如此反反复复,中国决心探索出一条非西方资本主义道路的“中国特色社会主义”道路。其中最关键的无疑是中国人如何能成功地驾驭“资本生产力”及其“科学技术”,复兴中国文化的德性之体。

综合起来,马克思主义给中国人的启示,最大的莫过于两点:

第一点,西方“以用代体”知识学将断绝在“进化论即末世论”的绝路处;

第二点,中国人,连同犹太人,等等,可寻找“以体制用”对“以用代体”的制衡,以扶正人类文化生态平衡之正途。

试再以马克思历史唯物主义为例“图示”说明之。

“图式”说明:“仿宋体”表示的是“马克思主义历史唯物主义”的“生产力决定论”,典型的西方知识学形态——“形而上学一元决定论”之“功能结构主义”。所谓“一元决定论”就是“‘力’(手段)与‘利’(目的)之‘用’(功能)”的“功能结构主义”。换句话说,在垂直关系上显示着“经济基础决定上层建筑”,它来源于历史唯物的“生产力决定生产关系”。只是,马克思时代的“第一生产力”代表者是无产阶级的“劳力者”。而今天科技时代的“第一生产力”代表者是“资本”拥有的“生产工具与生产原料”。

“楷体”分为两部分:一部分表示我今天认识到的不同“文化种性”具有不同的“意义”赋予——见上、中、基三层——它比“决定者”有更长远的影响力,因为“文化种性”是一个民族与生俱来的历史命脉;另一部分在“生产力”三要素中的“劳力者”下面,表示马克思当年“意识/无意识”的显隐二重性。

如果没有“楷体”部分,单纯“仿宋体”的“功能结构主义”一元决定论,马克思历史唯物主义必然遭遇“历史反讽”。事实上已然如此。有人早在二战后就已经指出,“历史唯物主义是用国民经济学语言说着的弥赛亚主义”。但说者没有明确说出马克思对“生产力”赋予了“双重性格”而“无意识”:一方面把“生产力”当做“唯物主义基础”,说着“国民经济学话语”,而另一方面却赋予它“最后一个私有制资本主义掘墓人之特选子民”性质,说着“弥赛亚主义话语”。前面的“国民经济学话语”,是马克思有意识“说出的”,而后面的“弥赛亚主义话语”却是马克思无意识“显示的”(显即隐)——因为他归根结底是“犹太人”——印证了另一个犹太人维特根斯坦式的“语言显隐二重性”:“显示的”(以显为隐)在“说出的”的界面之下,掩盖(双重遮蔽)了弥赛亚主义的“犹太人或犹太民族”身份。

正因为如此,才能够解释:一个“像1848年那样的生产力”,马克思为什么能得出“超出资本主义生产关系而必然爆发社会主义革命”的“结论”。看起来“历史唯物主义马克思”打倒了“弥赛亚主义马克思”。症结在于,“资本主义生产力”在达到消灭“资本主义生产关系”之前,即“消灭私有制”之前,它就朝着“资本式科学主义”方向走了,而且很快就要走到“超人工智能”时代,让“机器人生产力”自主决定“非人类第三型文化”宇宙时代的到来。“神创造人,人杀死了神”。同样的逻辑,“人创造了机器人,机器人杀死了人”。这就是今天“超人工智能”的所谓“费米悖论”。然而,这恰好又兑现了西方神对西方人的“末日审判”:“进化论即末世论”。

(二)“中学”

说“中学”比说“东马”更难于启齿。

复兴“中学”绝非复古,所谓复古“儒家”、复古“道家”、或复兴“儒道释”。复兴中学就是从中国历史的命脉中归根复命以别开生面,既别开中国历史的生面,也别开世界历史的生面。根在哪里命就在哪里,反过来说也是一样。

且以先秦中国文化之开端重审为例。

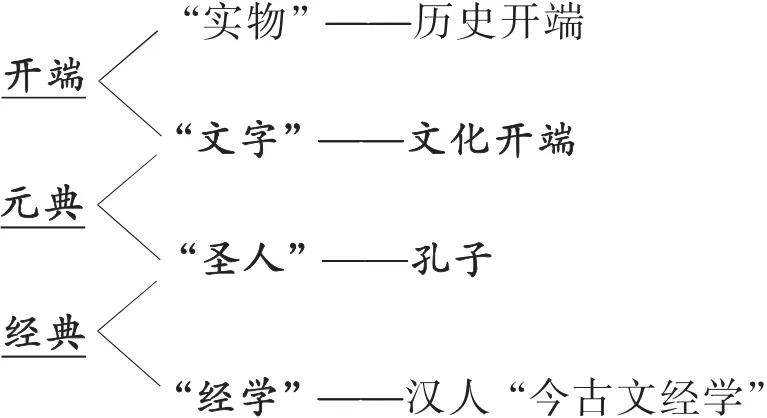

中国文化的“元典”、“经典”、“经学”⑨“元典”仅取“开元”之义。“元典”和“经典”都只是通名,仅表示时间上的初始性和意义上的开创性。它们不比“经学”是一个专名,即专指孔子编修过的古代元典。“元典”和“经典”都只能权当作我对古典文献的区分别类,根本不能算作“现代性概念”。此节“开端重审”原用于海南大学学报“启示与理性”专栏“导语”。,谁拥有开端的威势?

即便“开端”,考古出土的形址、实物,只能看作初民生活的“遗址遗物”。

只有出土了最早的“文字”○10我指的“文字”在所谓“传世文献”之前,先古虽然没有考古出土文字的“传世文献”,但口头传说记载的文献仍是重要的补充,如《尚书尧典》。我认为文字已是文化的直接载体,它是民族的土地与血脉。并释读了能较为完整地呈现初民的生活形态者,中国文化的“开端”始呈现出来。

其文字中若出现了较为清晰的思想形态足以显示该文化的四大:“天地人道”○11西方四大则是:“地、天、神、人”。注意顺序。及其相互关联者,系可定于一尊为“元典”。

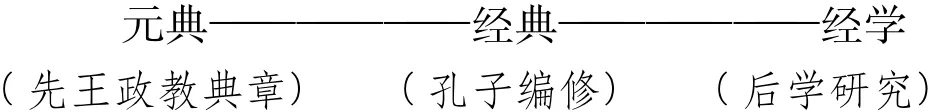

如果上述“开端”、“文字”、“元典”,已然显现着中国文化的开端形态历史地形成,那么,还有一个要素,那就是“先知”、“先哲”、“圣人”,即需要一个这样的人成为标识,他编修“元典”为“经典”——这个人就是孔子,而且在官学尽废之后孔子只能私授弟子以心法经典。然秦火不断斯文,虽与私学在民有关,但根本原因仍在于“先王之泽”非“君子之泽五世而斩”,其命脉悠长“薪尽火传”焉。汉人整理复原经典功不可没,然释读中引出“今古文经学”之争无疑提炼强化了儒家“经学”教义。遂完成中国文化开端的序列图式:

我为什么如此繁琐地列出秩序图式?因为它是历史事实,是“以史正论”之基础。

不仅如此吧?对,另有所图○12本文旨在“另有所图”,此处所图无非直观问题旨趣,暂不敢妄断,乃求教于大方之家。。

孔子身处“礼崩乐坏”的春秋时代——后人有“诗亡而春秋作”之叹。“诗亡”表明“乐诗”—“神人以和”的圣德先王时代已成过去。连西周都已衰落,尽管周公不远,“吾从周”梦见可也。“春秋作”,时值“礼崩乐坏”之“滔滔天下”,“克己复礼”的孔子落得“累累若丧家之犬”,几乎饿死陈蔡。最后只能“退而结网”,编修经典,以儆效尤○13“乐诗”属帝尧时期,“礼乐”属西周时期,“春秋”属东周时期。因而,帝尧“乐诗”神人以和、西周“礼乐”之衰落、东周“礼崩乐坏滔滔天下”三者分开来作为“诗亡而春秋作”的历史背景。。

这样的“元典”编修成“经典”,“白身布衣”、“述而不作”的孔子倒是严守“克己复礼”之道,因为他不能自我标榜“圣人立言”和“素王立法”。在那个“礼崩乐坏”的乱世,孔子岂能“以乱治乱”即以无礼复有礼?但孔子毕竟又有教行教义的《论语》,还编修了六经《诗》、《书》、《礼》、《乐》、《易》、《春秋》。后世从中得“道”认作“经纬”之“经”:“则以先王政教典章纲维天下”[4]。

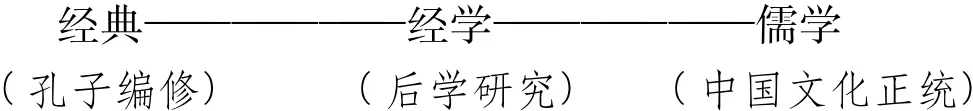

“先王政教典章”即是“元典”,经孔子编修之后旨在“纲维天下”、“取法乎上”,于是编修的“先王政教典章”之“元典”就成了“经典”。但待到秦汉及其后人把孔子编修宗旨:“犯上作乱以致礼崩乐坏”之“尊先王”,解读成“法今王”○14史家用“法后王”指周文王。我这里改用“法今王”则专指“独尊儒术”后的历代私姓王朝。之“纲维天下”,于是“经典”解读成“经学”:

尽管历史的自然顺序如此,但事实上,“后孔子”时代几乎把“经学”等同于“经典”而掩藏了“元典”,且渐渐独尊为“儒学”。于是有:

“元典”隐去了。独尊儒术的结果则以孔子编修“经典”作为开端,孔子顺理成章地奉为“万世师表”,一脉相承的“经学”乃至“儒学”自然也顺理成章地奉为“中国文化”之同位语。

中国文化自始至终平安无事,也还罢了。偏偏中国文化衰落到几乎亡国灭种的地步,即便今天有复兴之势,但从“生产力与生产关系”到“上层建筑与意识形态”,仍然都是西方的舶来品。我们如何能“正心诚意”地回归“元典”?于是三个问题的检审迫在眉睫:

(1)儒家作为中国文化的主体,今天它势必首先检讨中国王朝自秦汉以降至明清,最终衰败如粪土的根源何在?

(2)复兴的“中国梦”是复兴到“中国文化正宗的儒家文化”,还是复兴到中国文化真正能“遇强制强大而化之”以“致中和”的开端命脉中○15经学贯穿中国文化两千多年,屡遭灭顶之灾,特别是晚清民国开始的现代转型已经把经学阉割、淹没殆尽。现在要想回到中国元典,经学这个门坎是非过不可的。它毕竟是我们几千年文化的传承精髓。现在首要的还不是对经学做出评价的时候。我们的思维方法严重受到西学的左右,因而或许更需要的是倡导学者耐心细致、无所偏见地面对传统,其实这种节制、中正的德性本身就是中国元典所要传递的智慧。?

(3)今天的世界格局需要一个什么样的“以德制用”的中国文化,才能化解“以用代体”的西方文明带给世界的风险与危机?

我的提问指向“内在的制约”,即从开端的“大道之行天下为公”之“天道规定圣德,圣德制约王权”、再下贯“圣德制约权力”、再下贯“圣德制约通用的强力”,如此“人之为人以为仁”的德性智慧,何以复兴?

总之,开时间之后得逻辑之先,四书五经应有更深入的读法,中国文化的根脉需要新的溯源探本。

三、“研究范式”的中国读法及其大范导性问题

“范式”不仅是西方概念,而且还是科学哲学概念。它是为科学家共同体集团建立研究模式与权威评价系统用的。牛顿物理学范式、爱因斯坦物理学范式、哥本哈根派物理学范式、哥德尔科学哲学范式,每一个都标识着物理学及其科学哲学的一个转折点——标识一个新领域。因而它们之间的关系几乎就是“断层性”的,用“传承与转折”都不合适。

犹太教绝不会借用这种“范式”来描述《托拉》教义的演绎。耶和华神是无形的、不可见的,也不可能出现神人同形同性、圣灵受孕这些西方诸神形态特质的变化。耶和华对犹太民族的戒律约定是绝对始终如一的,绝不容许转折开端之类的另起炉灶、另辟新章。

任何一个民族文化的根脉都会如此。因为一个民族的文化种性是始终如一地传承的,不能设想转折来转折去会转折成另一个民族。黑格尔曾经用“橡树的种子”与“橡树”的关系来说明同一性的发展,把“橡树的种子”叫做“橡树”底“原型先蕴”。一个民族的文化无论怎样发展,它必然始终都是“这一个”民族文化。在这个意义上,“范式”原则上也不能用来研究中国文化。除非脱离它的语境来源纯粹作为一个“范导性”词语借用过来——“橘逾淮而北为枳”,方无有不可。

如何解决民族文化的传承与转折、积累与创新这种现象的描述呢?当然要找到合适的范导性概念用来凝聚核心问题的立义与取向,这只能具体地面对思想史出现的情况而定。比如宋代出现了“天理”,它充实了对“天道”的理解,成为“宋明理学”的一个阶段性标志。今天在解释的意义上,可把“天理”解释成范导性概念。此时,也可以把“天理”叫做“范式”——仅在解释的意义上。

中国文化历史,习惯性分为五大阶段:先秦、秦汉、唐宋、明清、民国。民国又分“资本主义道路”与“社会主义道路”两支,且错综复杂。每一转折都可反映在“研究范式”或“核心问题立义取向”中。而撮其大者有三:先秦上推;由秦到清;民国下延。三大转折的“研究范式”至关重要:检审其“核心问题立义取向”之多重可能性,检测防御“得失利害”之评价系统,反复再三,或许更能把握历史发展的脉络。

例如,从古到今,前科技时代“以体制用”遭遇“以用代体”;科技时代“以用代体”一支独大;后科技时代“以用代体”遭遇“以体制用”——其“轮回”轨迹尤其令人深思○16这里的“轮回”与黑格尔的“正反合”辩证法根本差别在于“文化主体”不同,黑格尔是西方知识结构学充满算计的自然理性狡计与历史理性狡计。而东方轮回的主体是允执厥中的天道中和,下贯而成的是“极高明而道中庸”的人仁表现。。相对西方文明的历史道路,“中国人问题与犹太人问题”两相参照,恰是绝好的扶正体系。

说到这里,有一个历史旧案不得不提,那就是如何治史?是“以论治史”,还是“以史正论”?这恐怕算得“研究范式”中的大范导性问题。

从牛顿到爱因斯坦,其间有一个大的转变:牛顿是“经验引导观念”,爱因斯坦转变为“观念引导经验”。因而在人文学科和社会科学上,西方“自然社会、自然人”自然以愈来愈先进的自然科学方法做指导,他们的历史叙述从“经验引导观念”转变为“观念引导经验”。

可是,西方“启蒙主义即殖民主义”一旦推进到非西方世界,启蒙即西化,对非西方“文化社会”则必然是颠覆性、毁灭性后果!只有把“文化社会”的历史连根拔起,才能将现实完全转变到西方的自然轨道上去。所以,它首先表现在用西方观念的“以论治史”根本排除掉中国传统的“以史正论”。拿中国百年为例,所谓“西学东渐”就是中国成为西学各种观念的“跑马地”。一时杜威的实用主义首当其冲,胡适就拿西方的一套实用范畴不仅编写了《中国哲学史大纲》,还让弟子们把中国历史当作“可以任意打扮的姑娘”,从而辨伪“经史无信史”,致使中国历史的真理性一笔勾销;一时西方形而上学代表思想的最高形式,“唯心与唯物”、“普遍与特殊”的“正反合模式”,成了剪裁中国思想史的标准规范;一时马克思主义阶级斗争论一声炮响,中国先进人士就把中国历史编写成“一部阶级斗争史”;一时西方现代性后现代性理论风起云涌,中国立即群雄蜂起各路人马用“以读者为中心的接受解释学”,争相把中国的“文史哲政”解释成个人“受用观”的模样……如此没完没了。但愿这些都是我们不得不缴的“学费”!

所有这些“以论治史”层出不穷的涓涓细流,难道不应该退回到历史的河道受“以史正论”的疏浚吗?尽量让历史自身说话吧!中国历史历尽坎坷曲折,“大曰逝,逝曰远,远曰返”,也到了该说话的时候了。西方域中有四大“地天神人”,中国域中也有四大“天地人道”。他们的“大”是“大而伯之”,我们的“大”是“大而化之”,即“大化无极以致中和”:既使敬神以节制人的僭越,又使驭物以抵制人的物化,使“人”允执厥中而扣两端(“神”-“物”)成“中和”之势。

如此庞大的“传承、创新、转折、轮回”研究,绝非个人能力之所能为。但却是一个民族复兴于世界民族之林、占独立互补之地位须臾不可缺者!

[参考文献]

[1]马歇尔·萨林斯.甜蜜的悲哀——西方宇宙观与本土人类学[M].北京:三联书店,2000。

[2]马歇尔·萨林斯.文化与实践理性[M].张丙祥,译.张宏民,校.上海:上海人民出版社,2002.

[3]戴维·格雷伯.债:第一个5000年[M].孙碳,童子云,译.北京:中信出版社,2012.

[4]章学诚.文史通义:解经上[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[责任编辑:郑小枚]

“Substitute of Phenomenon for Noumenon”or“Restriction of Phenomenon with Noumenon”in Chinese Science: On the Background and Premise of“Research Patterns of Chinese Science”

ZHANG Zhi-yang

( Social Sciences Research Center,Hainan University,Haikou 570228,China)

Abstract:The clarification of“research patterns of Chinese science”relies on the primary understanding of the nature of“Chinese science”that originally requires to distinguish“Chinese science”from“Western one”.Hence only by clarifying such premises as the respective“culture”and“civilization”backgrounds and their attributes in Chinese and Western science,particularly“the form of epistemology”,and in the end most critically the historical and realistic reasons of current necessity for a clear distinction and so on can how the Chinese interpretation of“research patterns”works be touched upon.

Key words:“substitute of phenomenon for noumenon”in Western civilization;“restriction of phenomenon with noumenon”in Chinese culture; return to the roots and report of the fulfillment of“Chinese science”

[中图分类号]B 016

[文献标志码]A

[文章编号]1004-1710(2016) 01-0002-10

[收稿日期]2015-12-16

[作者简介]张志扬( 1940-),男,湖北武汉人,海南大学社会科学研究中心教授,主要从事哲学研究与教学。