中国证券监管者损失厌恶、代表性偏差与处置效应关联性的实证研究

2016-07-07郝旭光张嘉祺邱筱青

郝旭光 张嘉祺 邱筱青

一、研究背景与问题的提出

(一)研究背景:监管者行为偏差与证券市场安全

随着我国证券市场的不断发展和创新,保证证券市场的安全日益成为社会关注的焦点,而这也关系到监管根本目标和具体目标能否得到实现。一方面,中国证券市场在探索前行的过程中取得了一定的发展,同时,证券监管部门也在积极探索完善监管制度,积极推动监管转型的路径。以“为国有企业发展保驾护航”为初衷发展起来的证券市场,逐渐从为国企服务的工具转变为鼓励多方参与的公共平台;证券监管部门的监管理念也从行政色彩浓重向保护多方投资者利益转变。另一方面,证券监管效果不尽如人意的现象依旧不容忽视,各种违法违规现象普遍存在,这也极大地影响了投资者对于中国资本市场的投资信心。尤其是2015年6月15以来,A股市场遭遇重挫,指数从最高时的5 178.19跌至2 700点以下,而“千股跌停、千股涨停、千股停牌”这一中国式股市现象也暴露了中国证券市场所存在的一系列安全问题,其中,监管措施的滞后与低效无疑是对证券市场的安全有着显著影响的。例如,证券监管部门在2016年1月4日初所推行实施的熔断机制就已经被市场证明是一个低效的措施,它并没有促使投资者更冷静地对待市场涨跌,反而是刺激了投资者的恐慌情绪,进而加速了市场的暴涨暴跌,对证券市场安全形成了巨大的威胁。

对于证券市场监管效果不佳的问题,以往的解释常归因于我国证券市场大环境的限制与制度的缺陷,以及市场运行中经验不足等原因。事实证明,这样的解释和反思并不能帮助我们有效解决市场中所存在的实际问题,因为监管部门很大程度上并不能决定其所处的外部制度环境,所以我们更应关注于影响证券监管部门监管决策效果的内部因素。证券监管效果是证券监管部门工作质量的直接表现,而监管部门的工作质量与监管者的行为又有着最直接的联系。郝旭光等(2013)[1]证实了我国证券监管者存在不同程度的非理性行为,并认为监管者对自身能力过度自信从而过多干预市场的行为偏差是监管失灵的重要原因。郝旭光(2014,2015)[2-3]提出,我国证券监管者在业绩压力大、公众关注度高的环境中,其决策行为表现出过分重视主观偏好而较少尊重客观情况的行为偏差。因此,证券监管部门应当反思:监管者的工作是否出了问题?监管者的监管理念是否存在认知上的非理性?这些非理性的认知是否导致了监管者没能对证券市场有着清晰的认识?

基于上述研究背景,我们认为证券监管效果与证券监管者的行为有着最直接的联系,而优化证券监管效果的呼声也对提升证券监管人员的职业素质和监管能力施加了压力。所以,探究我国证券监管者的行为对于推动我国证券市场的良性发展、保证证券市场安全具有重要的理论和实践意义。

(二)问题的提出:文献梳理与总结

本文的研究对象主要为中国证券监管者,研究内容为证券监管者所存在的非理性行为特征。以往对于证券监管者的研究主要基于行为金融学的视角,以有限理性为基础,主要探讨证券监管者所存在的非理性行为问题。其中,已经验证的监管者所存在的行为偏差包括代表启发式、锚定启发式、易得性偏差、过度自信、模糊厌恶、损失厌恶、处置效应、从众效应等。[4-6]但同时,非理性行为的发现和证实并不能有效解释和理解监管者的行为特征,因为上述非理性行为同样普遍存在于其他人群中,而如何发现和区分之间的差别是一个需要进一步探讨和解决的问题。所以,我们认为对于监管者非理性行为的研究应在发现和证实新的非理性行为的基础上,注重于发现不同非理性行为之间的关联性特征,以及与其他相关人群非理性行为特征的比较。基于上述讨论,本文所探讨的非理性行为主要包括损失厌恶、代表性偏差与处置效应三种。

1.损失厌恶。

损失厌恶(loss aversion)指与参照点相比,人们对损失比对收益更加敏感,损失带来的痛苦相当于两倍数额的等量获益所产生感受(Kahneman等,1991[7])。损失厌恶这一概念最早是由Kahneman和Tversky(1979)[8]提出,是行为金融学中最重要的概念之一,它与包括禀赋效应(Thaler,1980[9])、维持现状偏差(Samuelson和Zeckhauser,1988[10])、股权溢价之谜(Benartzi和Thaler,1995[11])等实证研究结果之间具有一致性。Birnbaum(2008)[12]将损失厌恶总结为由效用带来的对损失和收益的不成比例的敏感性和由概率权重带来的对损失和收益概率的不成比例的敏感性。对于损失厌恶的解释主要包括情感依附(emotional attachment)和认知视角两方面(Ar⁃iely等,2005[13]),除此之外,Weller(2007)[14]还从生理学领域研究失厌恶产生的电生理学基础,他们通过电生理实验发现人脑在处理潜在的损失和收益时,所使用的神经系统是有所区分的,并总结涉及潜在损失的风险决策要比包含收益的风险决策在生理上更难受到破坏。证券市场投资者普遍受到损失厌恶的影响,Berkelaar和Kouwenberg(2004)[15]的研究认为具有损失厌恶特征的投资者在初始投资组合中所配置的股票权重较低。Kouwenberg和Ziemba(2007)[16]的研究则发现对冲基金的基金经理存在着显著的损失厌恶倾向。

2.代表性偏差。

代表性偏差是指人们在不确定的条件下会根据事物的“代表性特征”做出相应判断,即以两事件是否具有相似的代表性特征为依据,通过事件A的信息来估计评测事件B。代表性偏差最早由Tversky和Kahneman(1974)[17]提出,其中,代表性偏差的表现被分为六种,即对结果先验概率不敏感、对样本规模不敏感、误解机会、对可预测性不敏感、效度错觉和误解回归。以往研究表明,证券市场参与者也会受到代表性偏差的影响。De Bondt(1993)[18]的研究发现投资者对于股市未来发展的判断受最近一星期指数表现的影响,Fisher和Stateman(1999)[19]的研究也表明投资者对市场的判断常受到类似历史收益率这样具有代表性特征的因素的影响。

3.处置效应。

处置效应是行为金融理论中的一个重要现象,最早由Shefrin和Statmen[20]于1985年提出,意为投资者普遍倾向于过早出售盈利的股票而长时间保留亏损的股票的一种非理性的决策。以往研究表明投资者普遍存在处置效应(Shapira和Venezia,2001[21];Co⁃val和Shumway,2005[22]),投资者常为这种行为付出极大代价。Odean(1988)[23]对股票市场中个人证券账户进行研究后指出,在面临实现损失还是实现收益的选择时,投资者实现收益(卖出盈利股票)的可能性要比实现损失(卖出亏损股票)高50%,而且,被卖出的盈利股票一年后的收益高出大盘近2.3%,被套牢的亏损股票表现则低于大盘约1.1%。国内研究方面,王永宏和赵学军(2001)[24]通过对个人股票账户的实证研究发现国内市场中所存在的处置效应要显著强于发达国家的股票市场。周铭山等(2011)[25]利用国内某大型基金管理公司提供的基金投资者交易数据研究发现我国基金投资者表现出明显的处置效应,同时还发现男性投资者和投资经验丰富的投资者相对表现出较低程度的处置效应。但同时,也有研究表明机构投资者不存在处置效应(O'Connell和Teo,2004[26])。以往大部分研究认为处置效应的存在是损失厌恶的结果,Barber和Odean(2002)[27]认为证券投资者倾向于将股票的购买价格作为决策考虑的参照点,并以此来决定是否买卖手中的股票。在收益区域,个体由于更喜欢确定的收益而倾向于卖出股票以实现收益;而在损失区域,因为个体不喜欢确定的损失,所以他们会倾向于持有手中的亏损股票以期望未来能够回本(Loewenstein和Prelec,1992[28];Weber和Camerer,1998[29];Lee等,2008[30])。最近的研究认为损失厌恶并不能完全解释处置效应(Bar⁃beris和Xiong,2009[31];Hens和Vlcek,2011[32]),而处置效应与其他心理因素同样存在较高的相关性(Sum⁃mers和Duxbury,2007[33])。例如,Tehrani(2012)[34]认为后悔厌恶与处置效应之间存在着显著的正向关系,Chu等(2012)[35]的研究也表明过度自信的投资者表现为更为强烈的处置效应倾向。

通过对以往研究的回顾,我们可以发现以下两个问题。第一,损失厌恶、代表性偏差和处置效应普遍存在于证券市场参与者的决策中,且不同类型市场参与者所表现出来的非理性偏差程度也存在着不同,例如,王立民等(2014)[36]的研究就认为相比于机构投资者,散户投资者有着更为显著的处置效应,这主要是由于机构投资者具备更高的专业素养和掌握更全面的市场信息。现有行为金融文献多集中于对证券市场投资者的非理性行为的研究,而较少探讨证券监管者的非理性行为偏差问题。相比于证券投资者,证券监管者具备较高的权威性并掌握着更多市场信息,而这又是否能说明证券监管者一定比市场投资者更少受损失厌恶、代表性偏差和处置效应的影响呢?以往研究并未据此给出答案,而回答这一问题对于理解证券市场监管中所存在的问题有着重要的实践意义。第二,以往研究较少探讨不同非理性行为之间的关联性问题,且更少有文献专门研究监管者非理性行为的关联性。一方面,在本文所选取的三种非理性行为中,虽有文献探讨了损失厌恶与处置效应之间的关联性问题,但主要是基于定性分析的结果,且缺少定量数据结果的支持。另一方面,以往研究认为处置效应还可能与其他因素存在关联,这其中,代表性偏差与处置效应之间是否存在关联性关系是以往研究未曾说明和验证的。之所以提出这一研究问题,主要由于处置效应同时包含“损失”和“收益”,而这两方面内容所包含的代表性意义也是不同的,所以决策者的代表性偏差水平也会影响处置效应的结果。简言之,决策者如果存在代表性偏差,他就会根据事物的“代表性特征”做出相应判断,而在处置效应的情景中,正在损失的股票代表了更多投资不成功的特征,而获益的股票则代表了更多投资成功的特征,所以我们认为个体的代表性偏差与处置效应之间是否存在关联性关系是值得探讨和证实的一个问题。

二、行为偏差的存在性及关联性的测查:研究设计与实证检验

(一)研究思路与数据来源

本文基于以往研究结论,以中国证券监管者和机构投资者为研究目标人群,设计相关调查问卷并对所得数据进行实证分析,目的在于发现监管者与机构投资者在损失厌恶、代表性偏差与处置效应方面是否存在显著差异,并且重点探讨三种非理性偏差之间的关联性。最后结合现实情况,对如何提高我国证券市场监管者监管效度提出建议。

行为金融学强调行为主体的心理因素在决策判断中的影响,因此,本文的调查主要应用心理学实验中的问卷调查法采集样本数据,根据本文的研究主题,以损失厌恶、代表性偏差、处置效应为主要研究变量,以中国证券市场监管者和机构投资者为主要的研究对象。之所以选择机构投资者作为比较对象,是因为机构投资者更接近于市场,拥有较高的专业技能和投资理念,在信息的获取和处理方面能力较强,具有一定的代表性。为了更客观地得到真实数据,问卷的问题设置着重简明易懂的原则并穿插一些与本调查相关的常识性问题用于剔除无效问卷。另外,考虑到被试在回答问题时常常会受到问题规律性的限制,所以问卷设计时将同一变量的测查问题打乱了排列顺序,并且随机加入其他非理性行为的相关测查题目,从而尽可能地把思维惯性等无关因素排除。最后,问卷在设计时就同一测查点安排了类似的情境问题,以保证调查结果的稳定性和一致性。此次调查一共发放240份问卷,经整理和剔除,共获得187份有效问卷,其中,监管者(证监会)122份有效问卷,机构投资者(基金公司)共计65份有效问卷。

(二)损失厌恶、代表性偏差和处置效应的变量测量

为了测量被试的损失厌恶、代表性偏差和处置效应,本研究结合行为金融学的经典实验和我国证券市场的真实环境设计出一系列问题,根据被试对选项的选择来判定被试是否在决策中存在行为偏差。以代表性偏差为例,代表性偏差的表现包括忽视基础概率、忽视样本容量、错误理解概率特征、忽视回归现象等。由于每一类表现不尽相同,为了综合考察和测量被试的代表性偏差,本研究从三类主要的代表性偏差表现中各选出一道测试问题,而所选问题均来源于以往经典研究设计,由于每个指标所对应的是代表性偏差的不同表现方面,为了方便测量和研究,我们在此构建变量:代表性偏差=错误理解概率特征+对样本规模不敏感+忽视基础概率。在具体测量中,每个构成指标均由不存在(1)和存在(2)两个结果构成,所以代表性偏差的得分分布为{3,4,5,6}。若被试在三个测项中结果均为存在,则代表性偏差得分为6,说明存在较高的代表性偏差;若被试在三个测项中结果均为不存在,则代表性偏差得分为3,说明代表性偏差程度较低;依此类推,代表性偏差还存在4和5的情况。针对结果,本研究将得分为3、4的人群统一定义为低代表性偏差组1,而将5、6的人群定义为高代表性偏差组2。同理,我们对处置效应和损失厌恶进行了相同方法的测量和定义,其中:处置效应的结果分为不存在处置效应(1)和存在处置效应(2)两种;损失厌恶的结果分为不存在损失厌恶(1)和存在损失厌恶(2)两种。

(三)实证结果

1.证券监管者与机构投资者的损失厌恶、代表性偏差和处置效应的比较。

监管者与机构投资者损失厌恶、代表性偏差、处置效应水平的结果如图1所示。根据统计结果可以初步发现:首先,在代表性偏差和处置效应方面,无论监管者还是机构投资者都表现出更高比例的高代表性偏差和处置效应,并且两者之间的比例差异较小,说明监管者在这两方面偏差上并未表现出更高的理性。其次,在损失厌恶方面,监管者更高比例地存在损失厌恶,而机构投资者中受损失厌恶影响的人群比例则较小,两者之间比例差异较大。这一结果与两类人群的特征相关,机构投资者更接近于市场,具备更高的专业知识和交易纪律,并且由于所掌握的投资金额较大,对于投资的安全边际要求更高,所以对风险损失的结果更为敏感。与之相比,证券监管者决策所面临的风险主要来源于监管不力而导致的权威性和个人职业发展的损失,并且受到政治和政策的影响较大,所以存在较强的损失厌恶倾向。

图1 证券监管者与机构投资者偏差比例比较图

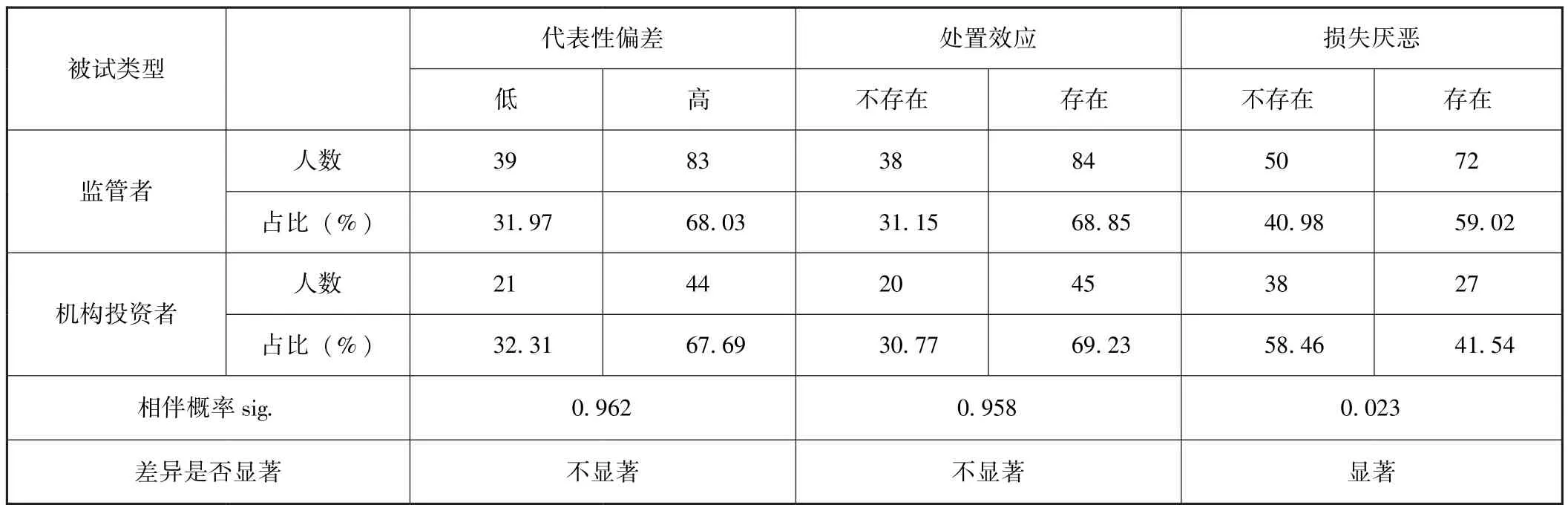

为了进一步检验监管者和机构投资者在这三方面表现出的比例是否具有代表性,应该对样本统计量进行显著性检验。由于测量变量为二分变量,我们可以认为近似符合伯努利试验条件。在此采用了Z统计量检验其差异。设有两个独立的多重伯努利实验样本:为监管者样本均值,μ1是监管者总体均值,根据中心极限定理,有同理,为机构投资者样本均值,μ2是机构投资者总体均值,满足所以,应用公式Z=通过检验,将得出的结果Z值换算为相伴概率(Sig.)。检验结果如表1所示。

表1 监管者与机构投资者损失厌恶、代表性偏差和处置效应的人数占比及差异检验

卡方检验结果表明,机构投资者在损失厌恶方面显著低于监管者,其相伴概率为0.023<0.05,监管者比机构投资者更易受到损失厌恶的影响。而其他比率之间的相伴概率(sig.)均远大于的常规显著性水平,在当前样本情况下不能说明具有显著的差异性。总体而言,监管者与机构投资者相比在代表性偏差和处置效应方面并不具备显著的差异,并且监管者有显著的损失厌恶倾向。

2.监管者与机构投资者非理性行为的类别特征。

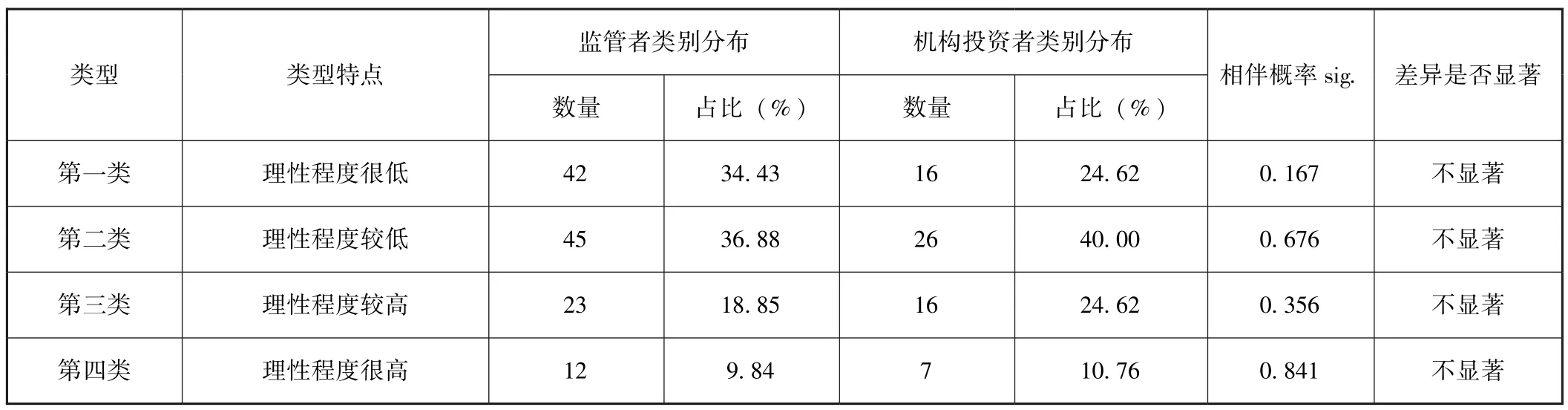

为了进一步检验不同类型下监管者与机构投资者之间是否存在差异性,我们依照代表性偏差、处置效应和损失厌恶的不同对被调查人群进行了分类,共分为8类,为了突出类别特征,进一步将8类合并为4类。其中:同时具备高代表性偏差、处置效应和损失厌恶的人群为第一类;同时具备其中两项的人群为第二类;具备其中一项的人群为第三类;三项都不具备的人群为第四类。依照此分类原则,被调查人群的理性程度依照类别顺序依次递增,最终分类结果如表2所示。

表2 损失厌恶、代表性偏差和处置效应的分类结果

根据以上分类原则,相关统计结果如表3所示。首先,我们发现无论是证券监管者还是机构投资者,低理性程度的人群所占比例要高于高理性程度人群,其中监管者低理性程度人群比率为71.3%,机构投资者低理性程度人群比率为64.6%,说明两类人群在决策中理性程度都是有限的。其次,通过对两类人群的非理性行为占比的差异性检验发现,在不同理性程度下,证券监管者和机构投资者之间的相伴概率都大于0.05,未通过显著性检验,说明证券监管者和机构投资者的人群占比均不存在显著差异(P>0.1)。

表3 证券监管者与机构投资者不同非理性程度占比及差异检验

3.三种非理性行为的关联性检验。

本研究对于所选取的三种非理性行为的变量测量属于类别变量,故采取Spearman秩相关分析方法对监管者所存在的损失厌恶、代表性偏差和处置效应这三种非理性偏差之间所存在的关联性进行分析,通过比较P值与0.01及0.05的置信区间的大小得出其显著性结果,实证结果如表4所示。

表4 证券监管者三种非理性行为交叉统计结果和相关分析

由表4的数据结果可以发现:首先,在不存在损失厌恶倾向的监管者中,只有54%的被试同时存在处置效应;而在存在损失厌恶倾向的监管者中,同时存在处置效应的被试比例高达79.2%。证券监管者的损失厌恶与处置效应之间的关联系数为0.267,并以P=0.003<0.01的显著性水平通过检验,说明对于证券监管者而言,损失厌恶与处置效应具备显著的正相关性。其次,在代表性偏差程度低的监管者人群中,53.8%的被试同时存在处置效应;而在代表性偏差程度高的监管者人群中,同时存在处置效应的人数比例上升至75.9%。其中,监管者的代表性偏差与处置效应之间的关联系数为0.217,并以0.014<0.05的显著水平通过检验,说明二者之间具备较为显著的正相关性。最后,监管者的损失厌恶与代表性偏差之间不存在显著的相关关系(P=0.426>0.1)。

为了便于对证券监管者的三种非理性偏差之间的关联性特征进行更深入的理解和探讨,我们对本文所选取的机构投资者的数据进行了相同的Spearman秩相关分析方法,损失厌恶、代表性偏差和处置效应之间的相关关系结果如表5所示。

由表5的数据结果可以发现:首先,不同于证券监管者的数据结论,机构投资者的损失厌恶与处置效应之间的关联系数为-0.047,显著水平为0.706>0.05,未通过显著性检验,说明二者之间不具备显著的关联性。其次,与监管者的数据结论一致,在机构投资者中,代表性偏差与处置效应之间同样存在着显著的正相关性(P=0.009<0.01),其中,关联系数为0.308。最后,机构投资者的损失厌恶和代表性偏差之间也不存在显著的相关性(P=0.143>0.1)。

表5 机构投资者三种非理性行为交叉统计结果和相关分析

三、研究结论与讨论

(一)证券监管者并不比机构投资者更理性

本文实证结果表明证券监管者中较高比例人群存在损失厌恶、高代表性偏差和处置效应倾向。此外,监管者在这三方面的表现并不显著好于市场中的机构投资者,并且还具备显著更高的损失厌恶倾向。所以,监管者需要认识到自身决策的非理性倾向,而非理性偏差的存在使监管者在决策过程中可能并不会充分考虑到市场参与者的利益,他们在较大可能性上是出于使自己利益最大化、保全自己声誉的出发点而制定监管政策。

1.监管者存在损失厌恶。

证券监管者是证券市场秩序的维护者,而较高的损失厌恶倾向主要表现为风险寻求以求避免损失,而这就促使监管者在面对一些重要的市场问题时不能及时制定决策,进而影响证券市场的稳定性。例如,在2015年的牛市中,市场经历了2 700多点的巨额涨幅,而在这一轮过快上涨过程中,监管者对一些新出现的情况并未给以重视,对市场的引导中存在明显的风险寻求,结果就是杠杆破灭后的断崖式下跌。究其原因,本轮牛市中包含有政府的主观愿望,监管部门为了配合国家的政策战略而对市场予以支持,对杠杆牛市这一新的特征予以容忍,通过风险寻求的方式寄希望于市场自我调节,而这却进一步促进了市场风险的累积和实现。

证券监管者所存在的损失厌恶倾向与其担任的职责相关。首先,自被委以重任以来,证券监管部门一直将自己置于两种角色的冲突中:一是作为证券市场的“主管者”;二是作为证券市场中的“监督者”。在“主管者”的角色下,证券监管部门囿于“工具论”的思想,在决策时不能全方位考虑到证券市场中的各类参与者,为了相关宏观政策的达成而进行风险寻求。其次,证券监管者对自身所拥有的信息和能力较为自信,这就导致对监管政策的过度信任。所以,在面临过去决策失效的问题时,为了维护其形象和权威性而采取风险寻求措施。总之,监管者很少能意识到自身风险寻求的倾向,因为似乎“敝帚自珍”这样的想法是合情合理的。但是,当监管者将监管权力视为“工具”时,容易逾越“监管”的界限而间接成为市场的“主导”。我国的证券市场已经从最初为国有企业服务的融资工具转变为多种利益群体参与的公共投融资平台,监管者需要转变对证券市场的认识,避免损失厌恶所带来的风险寻求行为影响证券市场安全性。

2.监管者存在代表性偏差。

由于代表性偏差的存在,监管者在进行决策时容易被两种处理问题的“捷径”所诱惑:一是“小数定律”;二是“以偏概全”。在“小数定律”下,监管者无意识地夸大小样本事件的发生概率,尤其是当一个重大事件突然发生时,监管者在缺乏理性逻辑分析的基础上给予该事件过多的关注,极有可能造成监管的过度反应。在“以偏概全”下,监管者在对证券市场做出政策指导之前,往往因为缺乏对问题的深度考虑和对来龙去脉的深入挖掘,仅通过问题是否出现了代表性特征这一点而错误地推论问题整体都具备这样的特征,从而按照以往的观念和经验制定决策以处理问题。这样的做法很容易出现偏差,如果恰好遗漏影响监管决策的最重要信息,那么在代表性偏差下所做出的决策就会导致判断与预期上的严重偏误。在代表性偏差的影响下,一方面,监管者易将事件归类于常见问题而坚持已有的一成不变的解决方法(尽管是被以往经验证明可行的方法),例如一直以来被认为万能的信息披露制度;另一方面,监管者们往往关注自己专长领域的问题并且习惯用所擅长领域的方法解决问题。此外,由于对自身监管手段的过度自信,监管者们很少意识到通过了解其他领域的知识或者尝试其他相关联领域的方法可能会更好地制定出有效的监管政策。例如从2015年6月15日开始持续三周的股灾,监管者在股灾发生初期并未给以重视,对外表态是“过度上涨后的正常调整”。监管者的这一态度主要来源于以往代表性经验,而忽视了本次股灾不同于以往的杠杆特征,致使配资盘和融资盘在不断爆仓后国家不得不花费更多的成本去防范系统性风险的进一步扩散。

3.监管者存在处置效应。

监管者在决策时容易受到处置效应的影响,首先是倾向于在不确定的市场环境中区别对待违规行为和投机行为。Chen等(2011)[37]研究发现,在不同的证券市场环境中监管部门对违规行为所进行的处罚是不同的:在消极的市场坏境中,为了避免打击市场信心而采取较轻的处罚;而在市场积极活跃时,为了避免质量较差的公司投机性上市而采取较重的惩罚力度。其次,监管部门习惯用股指作为判断证券市场是否稳定的一个主要指标。因此,当股指上升过激时,监管部门采取加强监管来抑制股指的过度上涨;相反,当股指跌落时,监管部门便会试图用宽松的监管政策以期改善股指行情。在这样反复无常的政策监管下,市场参与者对监管部门的信心越来越低。

在处置效应的影响下,一方面,监管者往往通过限制市场中的竞争而实现保护市场公平秩序的目的,通过限制市场强势方的发展达到保护市场弱势方的愿望。另一方面,出于保全自身的考虑,监管部门倾向于对证券市场监管的过度反应,即市场一出现问题,监管者便开始筹谋划策,如前文所述,在消极低迷时为避免市场停滞而灌注催化剂,在积极活跃时担心市场出轨而出台政策将市场拉回到监管者认为妥当的轨道上的监管措施,将证券市场引入一条起伏不平的道路

(二)证券监管者三种非理性行为之间存在一定关联

本文的研究结果显示,监管者的损失厌恶与处置效应之间存在显著的正相关性,代表性偏差与处置效应之间也存在显著的正相关性,损失厌恶与代表性偏差之间则不存在显著的相关性。相比之下,机构投资者的代表性偏差与处置效应之间也存在显著的正相关性,但损失厌恶与处置效应之间,损失厌恶与代表性偏差之间均不存在显著的相关性。

处置效应强调出赢保亏,究其原因,处置效应源于决策者对未来收益的保守性评估以及立即满足自身眼前利益的认知偏差。Kahneman和Tversky(1979)[8]在前景理论中指出人们在收益面前倾向于风险规避,而在损失面前却是风险偏好的。因此,决策者在面对风险收益时,往往会因为担心收益消失的风险而选择实现收益;当面对风险损失时,则因为担心损失实现而选择风险寻求选项。所以,决策者如果本身就是损失厌恶者,当决策面临可能的损失时,便会通过风险寻求来避免决策损失的立刻实现,即使他明白这一行为会造成未来更大的损失。监管者虽然不参与市场投资交易,但所存在的处置效应依旧很明显,这与其普遍存在损失厌恶倾向密切相关。我国证券监管部门行政色彩相对浓重,监管者对证券行业发展有着举足轻重的地位,监管者的业绩考核与政策实施效果和市场反应息息相关。在较大的政绩压力下,监管者会希望自己在任职期内没有大的决策失误,所以在面临可能的决策失误和损失时,往往会选择风险寻求,为了避免自身职业生涯中出现污点而选择推迟损失的发生。证券监管者损失厌恶与处置效应之间的关联性结果证实了已有研究结论,说明证券监管者虽然不直接参与证券市场交易,但其行为仍旧受到处置效应和损失厌恶的影响,且处置效应的存在与损失厌恶有着一定的联系。但相比之下,机构投资者虽然也存在处置效应,但处置效应与损失厌恶之间并不存在显著的关联性。究其原因,机构投资者并不存在明显的损失厌恶倾向,而这与机构投资者所具有的更为系统和专业的投资知识和理念相关,所以即使在面临损失时,机构投资者也会客观地评估和制定决策,所做的投资决策也会多基于客观信息和详尽复杂的量化指标,损失情绪对其的影响非常有限。

本研究的另一个重要结论是实证了处置效应与代表性偏差之间所存在的显著的正相关关系,而这一结论在以往的研究中并未说明。代表性偏差是决策者在面对复杂且模糊的信息时倾向于用自己以往的经验和认知来认识新事物的行为偏差,代表性偏差的产生与决策者的惰性思维和侥幸心理有关。决策者在决策中会通过“代表性”这一捷径来处理和解决问题,这其中“出盈保亏”就是决策捷径之一。因为“出盈”代表了更多决策者自我成功实现的特征,而“出亏”则代表了过去决策不成功的特征,“保亏”则避免了这一部分特征的实现,所以决策者如果代表性程度越高,就越会关注决策可能性结果的代表性特征,并更倾向于“出盈保亏”而陷于处置效应中。在本文的实证研究中,监管者和机构投资者都存在着这一现象,且非常显著。对于机构投资者来说,收益是衡量其业绩的最重要指标,因为市场的资本是逐利的,机构在投资的同时也需要吸引投资,收益的代表性就促使其“出盈保亏”,并且在潜在损失的投资上继续加大投资,试图将损失变为收益。例如,2015年以来基金对于创业板的炒作就符合这一原理。收益率代表了基金的投资水平,基金为了吸引更多投资者购买旗下基金产品而努力提高各自收益水平,其中提高的重要途径就是炒作中小市值股票,造成的结果就是在流动性不足的情况下抱团做庄,将潜在的损失不断推后,虽然纸面收益率很高,但积聚了远超于收益的风险,以至于系统性风险发生时损失惨重。对于监管者来说,市场的繁荣和稳定代表了其监管效力和水平,而国家战略政策的实施亦是其决策代表性来源。所以在面临一些潜在的问题时,监管者往往处于代表性的考虑而选择“出盈保亏”,例如在面对杠杆和场外配资疯狂蔓延这一问题时,监管者虽然知道这一现象会助长市场的暴涨暴跌和非理性投资,但在处理时却常处于为了稳定市场的考虑而一再推后决策,以至于难以控制时的再处理间接导致了市场的急剧震荡。所以,将代表性偏差应用于处置效应的研究对于我们深入理解市场中所存在的现象和问题有着很重要的理论和实践意义。

(三)政策建议

上述研究结论的政策含义在于,证券监管者如果想要规避非理性行为带来的决策风险,首先就需要认识和正视自身非理性的存在,并且意识到自身所存在的非理性倾向并不显著好于市场的被监管人群,然后再减少和避免非理性行为的出现。具体而言,为了减少和避免非理性行为的影响,监管部门一方面需要建立起完善的磋商机制,鼓励决策制定过程中多方参与讨论,集思广益,多听取证券市场中的机构投资者、中小投资者和政府部门等的建议,提高监管的透明度。另一方面,提倡开发第三方监管(监管者的监管)的平台,加入外部系统对监管者的评价和激励,提高监管的制度效率。总之,监管者应时刻告诫自己要摆正监管与市场的关系,能而不管与适时干预,不能逾越监管的界限而妄想主导市场。市场自有其在资源配置中的作用,应该放心地将那些市场可以自发运转的环节大胆地归于市场,应该相信适当自由与适时干预自然可以让证券市场趋向良性发展,但在给予市场自由的同时监管者也需要意识到这绝不意味着可以放弃监管职责。中国证券市场诟病已久,且自律不足的事实有目共睹,在推动监管转型的当下,监管者的任务只会更加艰巨,监管者需要不断提升自己的职业素质和决策能力。

[1]郝旭光,李放,张世玉.中国证券监管者行为偏差及其关联性研究[J].中国工业经济,2013(10):96-107.

[2]郝旭光,刘欢,张世玉.证券监管者非理性偏差及其内在关联性研究[J].财贸经济,2014(5):51-60.

[3]郝旭光.证券市场监管者非理性行为研究[J].中央财经大学学报,2015(2):24-32.

[4]Choi S J,Pritchard A C.Behavioral Economics and the SEC[J].Stanford Law Review,2003:1-73.

[5]Hirshleifer D A,Myers J N,Myers L A,et al.Do Individual Investors Cause Post⁃earnings Announcement Drift?Direct Evidence from Personal Trades[J].The Accounting Review,2008,83(6):1521-1550.

[6]Cooper J C,Kovacic W E.Behavioral Economics:Implications for Regulatory Behavior[J].Journal of Regulatory Economics,2012,41(1):41-58.

[7]Kahneman D,Knetsch L,Thaler R.Anomalies:The Endowment Effect,Loss Aversion,and Status Quo Bias[J].The Journal of Economic Perspec⁃tive,1991(1):193-206.

[8]Kahneman D,Tversky A.Prospect Theory:An Analysis of Decision under Risk[J].Econometrica,1979(47):263-291.

[9]Thaler R.Toward a Positive Theory of Consumer choice[J].Econ Behav Organ,1980,1(1),39-60.

[10]Samuelson W F,Zeckhauser R J.Status Quo Bias in Decision Making[J].Risk Uncertain,1988(1):7-59.

[11]Benartzi S,Thaler R H.Myopic Loss Aversion and the Equity Premium Puzzle[J].Econ,1995,110(1),73-92.

[12]Birnbaum M H.New Paradoxes of Risky Decision Making.Psychological Review[J].2008(115),463-501.

[13]Ariely D,Huber J,Wertenbroch K.When Do Losses Loom Larger Than Gains?[J].Journal of Marketing Research,2005(42):134-138.

[14]Weller J A,Levin I P,Shiv B.Neural Correlates of Adaptive Decision Making for Risky Gains and Losses[J].Psychology Science,2007,18(11),958-964.

[15]Berkelaar A B,Kouwenberg R.Optimal Portfolio Choice under Loss Aversion[J].The Review of Economics and Statistics.2004,86(4):973-987.

[16]Kouwenberg R,Ziemba W T.Incentive and Risk Taking in Hedgefund[J].Journal of Banking and Finance,2007,31:3291-3310.

[17]Tversky A,Kahneman D.Judgment under Uncertainty:Heuristics and Biases[J].Science,1974,No.4157.

[18]De Bondt W P M.Betting on Trends:Intuitive Forecasts of Financial Risk and Return[J].International Journal of Forecasting,1993,9(3):355-371

[19]Fisher K L,Statman M.Investment Advice from Mutual Fund Companies[J].Journal of Portfolio Management.1999,24(1):9-25.

[20]Shefrin H,Statman M.The Disposition to Sell Winners Too Early and Ride Losers Too Long:Theory and Evidence[J].Journal of Finance,1985(5):777-790.

[21]Shapira Z,Venezia I.Patterns of Behavior of Professionally Managed and Independent Investors[J].Journal of Banking and Finance,2001,25(8):1573-1587.

[22]Coval J D,Shumway T.Do Behavioral Biases Affect Prices?[J].Journal of Finance.2005(1).

[23]Odean T.Are Investors Reluctant to Realize Their Losses[J].Journal of Finance,1998,53(5):1775-1798.

[24]王永宏,赵学军.中国股市惯性策略和反转策略的实证分析[J].证券市场导报,2001(6):28-33.

[25]周铭山,周开国,张金华,刘玉珍.我国基金投资者存在处置效应吗?——基于国内某大型开放式基金交易的研究[J].投资研究,2011(10):87-97.

[26]O'Connell P,Teo M.How do Institutional Investors Trade?[C].EFA 2004 Maastricht Meetings Paper,2004,No.751.

[27]Barber B M,Odean T.Online Investors:Do the Slow Die First?[J].The Review of Financial Studies Special,2002,(15):455-488.

[28]Loewenstein G.Prelec D.Anomalies in Intertemporal Choice:Evidence and an Interpretation[J].Quarterly Journal of Economics,1992,107(2):573-597.

[29]Weber M,Camerer C F.The Disposition Effect in Securities Trading:An Experimental Analysis[J].Journal of Economic Behaviour and Organiza⁃tion,1998,33:167-184.

[30]Lee H,Park J,Lee J,et al.Disposition Effects and Underlying Mechanisms in E⁃trading of Stocks[J].Journal of Marketing Research,2008,45(3):362-378.

[31]Barberis N,Xiong W.What Drives the Disposition Effect?An Analysis of A Long⁃standing Preference⁃based Explanation[J].Journal of Finance,2009,65(2):751-784.

[32]Hens T,Vlcek M.Does Prospect Theory Explain the Disposition Effect?[J].Journal of Behavioral Finance,2011,12(3):141-157.

[33]Summers B,Duxbury D.Unraveling the Disposition Effect:The Role of Prospect Theory and Emotions[J].Social Science Electronic Publishing,2007(1):1-9.

[34]Tehrani.R.Factors Affecting the Disposition Effect in Tehran Stock Market[J].International Business Research,2012,5(3):40-45.

[35]Chu W,Meeja I,Jang H.Overconfidence and Emotion Regulation Failure:How Overconfidence Leads to the Disposition Effect in Consumer Invest⁃ment Behavior[J].Journal of Financial Services Marketing,2012,17(1):96-116.

[36]王立民,翟胜男,王烨.基金经理与散户的处置效应研究——基于行为金融实验[J].金融管理研究,2014(1):240-259.

[37]Chen D,Jiang D,Liang S,Wang F.Selective Enforcement of Regulation[J].China Journal of Accounting Research,2011(5):9-27.