高校相邻本科专业课程设置优化探究

——以行管、公管和政行专业为例

2016-07-02邹东升

邹东升,赵 硕

(西南政法大学 政治与公共管理学院,重庆 401120)

高校相邻本科专业课程设置优化探究

——以行管、公管和政行专业为例

邹东升,赵硕

(西南政法大学 政治与公共管理学院,重庆401120)

摘要:在大学本科教育教学实践中,行政管理、公共事业管理、政治学与行政学为相邻专业,三个专业同质化较强,课程设置相似,人才培养趋同,专业特色接近。缘此,需厘清三个专业间的相互关系,以社会需求为导向,明确学生的专业能力培养目标,将三个专业的课程适度整合与分化,优化相邻专业的课程设置。

关键词:相邻专业;能力要求;课程设置

近年以来,部分高校本科专业因招生就业情况较差而遭教育部或者一些地方教委点名,专业预警倒逼人才培养、教学改革和专业课程优化。2012年的《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》指出,要促进高校办学特色,探索建立高校分类体系,制定分类管理办法,克服同质化倾向。克服高校同质化倾向,最根本的就是要克服高校专业的同质化倾向。行政管理、公共事业管理、政治学与行政学为相邻的三个本科专业(以下分别简称为行管、公管、政行),三者在专业培养目标、课程设置和职业定位方面都十分相似。在学科归属上,行管和公管属于管理学,政行为法学,此外三者专业内核也不尽相同。本文通过对B大学、X大学两所全国著名的综合大学和Z大学、H大学两所著名的政法专业类院校全日制本科的三个专业现行培养方案进行文本分析,结合2015年国家公务员招录简章中对于三个专业的人才需求状况的统计分析,并借鉴国外名校相关专业的课程设置以及人才培养方案,分析了行管、公管、政行专业课程设置的不足,提出调整专业课程设置的若干建议,以期实现各专业独立性和专业共性的平衡,促进三个本科专业建设,培养适合经济社会发展需要的现代公共管理人才。

一、专业关联分析与专业能力要求

优化相邻本科专业的课程配置,在教育部课程基准上,不同层次、区域、类型的培养院校可以根据自身实际情况,进行增量性调整。但首先需要厘清行管、公管和政行这三个相邻专业的关联,明确各专业对学生能力的具体要求。

(一)专业关联分析

从学科角度分类,行管和公管两个专业是隶属于公共管理一级学科下的两个二级学科,但是行管与公管区别何在,历来众说纷纭。公管主要关注的是政府以外的公共部门的管理问题,而行管涉及的范围一般是政府组织自身的管理以及政府对社会公共事务的管理。二者有着重要的区别:一是管理主体不同,行管的主体是政府机关,而公管的主体不仅包括政府机关,还包括事业单位、非政府组织、国有企业、社区等;二是研究对象不同,行管偏向于国家事务、公共政策及政府内部事务,而公管则更重视第三部门的管理问题;三是侧重点不同,行管侧重于行政管理中的权力、规则、执行和责任,而公管则把重点放在非政府的公共部门管理中的战略、技术、操作和绩效上。政行专业是以两个一级学科即政治学和公共管理学为背景建立起来的,在教学过程中与政治学或者公共管理学有着千丝万缕的关系,高校在设置该专业时往往依托本校已有的政治学或者公共管理学科,政行仍然讲授公共管理知识,但是其“政治学”色彩浓重。由于政行专业最早起步于研究型大学,故课程设置偏重于理论知识[1]。

(二)专业能力要求

美国著名教育家杜威主张以活动为取向的课程,注意课程与社会生活的联系,通过识别各种社会需要,把它们转化成课程目标,再进一步把这些目标转化成学生的学习活动。这种取向将重点放在学生做些什么上,而不是放在教材体现的学科体系上[2]。所以,在进行课程设置和教学安排的过程中,必须以社会需求为导向,社会需求则体现为用人单位对于招聘人才能力的要求。笔者通过对2015年相关单位招录职位表以及《国家公务员通用能力标准框架(试行)》进行分析,来了解用人单位对于行管、公管、政行三个专业人才差异性的能力要求。

1.招录职位能力需求

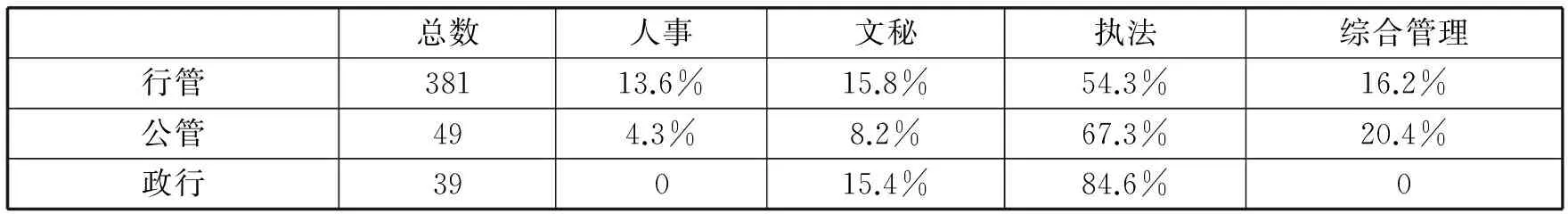

为了进一步了解公共部门对于三个专业人才的需求情况,笔者选取2015年国家公务员招录职位进行数据分析,结果如下表:

表1:2015年国家公务员招录职位分析*资料来源:此表为作者根据2015国家公务员招录职位整理制作。

由表1数据对比可以得出以下结论:

第一,向三个专业开放的招聘岗位极少。2015年国家公务员招录总数为22248人,其中对这三个专业的需求分别为381人、49人、39人,总共469人,占年度招聘岗位总人数的2.1%(其中有相当一部分岗位同时招收这三个专业或者其中两个专业,并且岗位要求中也包含其他专业)。

第二,用人单位对三个专业毕业生的能力要求存在共性。在2015年国家公务员招录行管、公管和政行三个专业毕业生的岗位中,均以执法类岗位所占比重最大,分别为54.3%、67.3%、84.6%。执法类岗位是指行政机关中直接履行监管、处罚、稽查等现场执法职责的职位。此类岗位主要面对行政管理对象的现场执法和公共服务,因此应聘毕业生必须具备扎实的法律基础,熟悉相关政策,具有良好的沟通技巧和应变处置能力。

第三,用人单位对三个专业毕业生的能力要求各有侧重。除执法类岗位外,国家公务员招录行管专业和公管专业毕业生最多的为综合管理岗位,分别占16.2%和20.4%。所谓综合管理就是对机关单位的规划、咨询、决策、组织、指挥、协调、监督及内部管理工作的统筹管理。除执法类岗位外,招收政行专业毕业生的仅有文秘岗位,占15.4%。文秘类岗位职责包括文字综合、调查研究、会务管理及档案管理等。以上分析可以反映出用人单位对于三个专业毕业生的能力要求:行管专业和公管专业为组织、协调、决策等能适应机关综合事务管理的能力;对于政行专业则在此基础上还要具备较强的文字功底、书面表达能力。可见,在专业教学中,除了相关知识,还注重思维方式以及方法论、方法及分析技术的学习与应用,强调实际政策问题的分析和解决。因此,行政法学、政策科学、逻辑学、机关事务管理、社会调查方法、公文写作、电子政务等课程设置对于各专业都尤为重要。

2.公务员法定能力要求

2003 年《国家公务员通用能力标准框架》(国人部发[2003]48 号)将公务员的通用能力分为9 种:政治鉴别能力、依法行政能力、公共服务能力、调查研究能力、学习能力、沟通协调能力、创新能力、应对突发事件能力和心理调适能力。不可否认,行管、公管、政行的毕业生担任公务员的相对较多,从专业设置的初衷、专业培养目标来看,党政机关仍然是三个专业毕业生最对口的去向,所以党政部门对招录人才的偏好和能力要求对于高校这三个专业的人才培养具有指导性意义。因此,有必要结合社会外部需求与各专业的内涵和特征,凸显各个专业所应重点培养的相关能力,避免陷入人才培养“广而不专”和“同质化”的困境。

第一,行管专业人才应具备的能力。行管不仅涉及政府对社会的管理,而且包含政府内部自身的管理,行管专业人才要具备一定的宏观视角,尤其要注重培养良好的组织协调能力;要有较强的行政成本意识,善于运用现代公共行政方法和技能,注重提高工作绩效;要熟悉机关日常事务管理,保证机关工作正常运行;要掌握良好的工作方法和沟通技巧,通过周密的计划、组织、协调和指挥来达成目标。

第二,公管专业人才应具备的能力。公管的主体不仅包括政府机关,还包括事业单位、非政府组织等较为广泛的公共部门,更加强调管理的针对性、执行性和可操作性,因此要注重培养过硬的社会管理和公共服务能力,熟练掌握公共管理中的法律知识,严格依法办事[3]。另外,在事业单位改革的背景下,事业单位在向行政职能、从事生产经营活动和从事公益服务三个类别分化,所以,相关具体行业领域的专业知识显得尤为重要,如社会保障、教育、医疗卫生、文化、非营利组织、社会企业、社区等方面的管理知识。

第三,政行专业人才应具备的能力。为了适应政治发展,一些大学将政治学、行政学专业融合为政行这一复式专业,该专业更加偏向于研究政治学相关知识。政行专业学生要具备依法行政能力,掌握一定的法律知识,具备良好的政策分析能力与政治鉴别能力,拥有良好的文字表达能力与调研能力。

二、专业培养方案审思

高校制定的本科人才培养方案本质上是以专业目标为基础的教育教学行动计划,其内容集中体现了一所学校的本科人才培养工作的整体思路。高校制定本科培养方案时要充分考虑社会需求,围绕本专业学生所应具备的核心能力,突出专业特色。就行管、公管、政行三个专业而言,我们所调查的高校都设置了其中的两个或三个,就每所高校相应的培养方案来看,在培养目标、就业定位以及课程设置上,特色并不太明显。

(一)培养目标与就业定位趋同

教育部对本科各专业培养目标的描述一般只是大方向的规划,高校应当结合自己的办学特色、学科优势等情况予以明确细化,而非照抄照搬。所调查的几所高校在专业培养目标方面通常沿用教育部关于本专业的表述,用了“厚基础、宽口径、强能力、高素质”以及 “熟悉政府运行体制,了解公共管理和政治学知识”等比较宽泛的语句。在就业去向方面,所调查的高校差别无几,多为党政部门和企事业单位。在当今日益严峻的大学生就业形势下,培养目标与就业去向趋同导致求职竞争愈演愈烈,培养出来的学生可能面临“什么都可以干”却“什么都干不好”以及“什么都懂”却又“什么都不精”的尴尬。所以应该限制行政管理、政治学、行政学专业的招生规模,各个高校可根据社会的需求和自身的优势,自主设置一些公共事务管理的新专业,如城市管理、危机管理、政府采购等,以便在人才培养上差异化发展,在就业上错位竞争[4]。

(二)相邻专业的课程设置缺乏特色

高校的课程体系一般包含全校范围通识必修课、通识选修课、专业必修课、专业选修课。专业必修课与专业选修课则是专业取向“显示度”的标尺。多数高校的专业必修课在课时和学分安排上都占有很大比重,即使有些学校的专业必修课与专业选修课比重相当,但专业选修课中本专业的相关课程比重很小,如Z大学公管专业的公共管理类专业选修课共10门,占全部专业选修课的16.9%,要求的学分为4分,占专业选修课所要求全部学分的12.5%,可见它对专业取向影响甚微。所以,对于专业必修课的安排最能体现学校对人才培养的态度与取向。

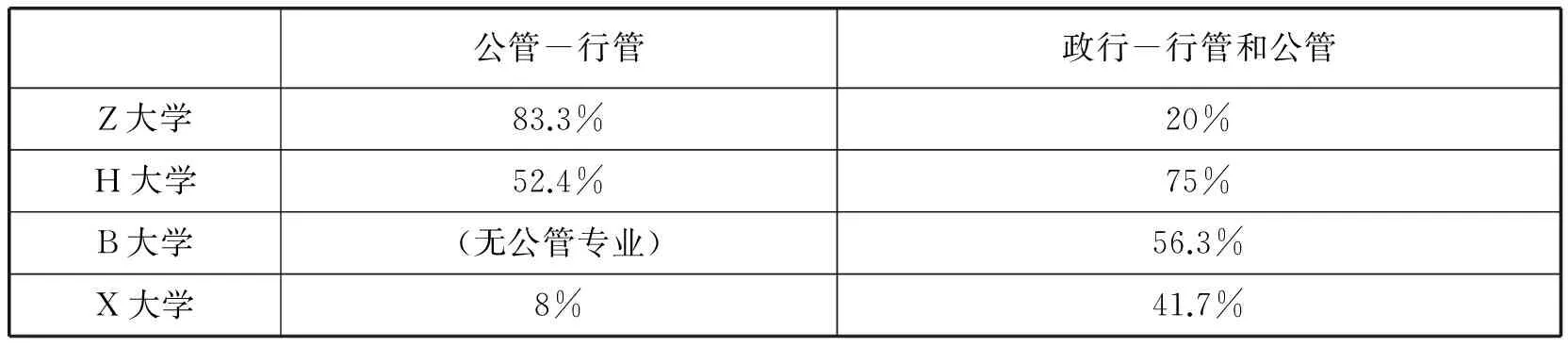

为了了解各高校专业必修课的相似度,在此以重复率对其进行衡量,重复率计算方法为本专业的专业必修课与所对比专业的专业必修课相同的课程数量占自身专业必修课总数的百分比。对四所高校三个相邻专业专业必修课程重复率分析的结果如下:

表2:四所高校三个相邻专业专业必修课程重复率分析*此表为作者根据各高校培养方案整理制作,其中H大学的行管为政府管理方向,X大学的公管为卫生管理方向。

由表2可以看出,没有专业定向的行管专业必修课与没有定向的公管专业必修课重复率很高,如Z大学,两个专业课程重复率达到了83.3%,然而对于某个专业方向加以限定,此数值明显降低,如H大学的52.4%,也有二者交集很小的情况,如X大学的8%。政行专业与行管、公管专业比较则体现出或者过高或者过低的特点,高者如H大学的75%,低者如Z大学只有20%,究其原因主要有两点:第一,某些高校为了节省资源,将三个专业的课程进行了高度整合,将专业人才培养过度纳入了公共管理的范畴,而忽略了政治学知识的培养;第二,一些高校大部分沿袭了政治学类课程,仅加入极少的公共管理类课程安排。总之,关于三个相邻专业课程的整合与分化,对于“度”的掌握欠佳,或整合过度或分化过度,出现上述现象也就不足为怪了。

三、专业课程设置的国外经验

美国的公共管理学研究和政治学研究都十分发达,在专业人才培养方面特别是课程设置方面,对我们具有很大的借鉴意义。

(一)课程设置更加贴近实际且操作性强

在专业课程设置中,美国的大学多注重结合美国实践或者区域实践[5],这样更有利于学生将理论与实践结合,促进知识的消化吸收。以加利福尼亚大学伯克利分校的政治学专业为例,它设置了美国总统制度、美国政治、欧洲一体化的政治、实证分析和定量分析方法、国会研究、国际事务中的道德与司法等。再如锡拉丘兹大学麦克斯维尔公民与公共事务学院,它的公共管理本科专业必修课程十分贴近实际,包括数据收集、环境与人口、美国重大问题研究与解决实例、法律与公共政策、社会工作、行政分析与管理、定量技术等。

(二)课程设置不断更新

美国的高校几乎每年都要制定新的课程安排,有相当一部分高校甚至一年中要改变2至3次课程安排。它们的公共管理专业以及政治学专业每年都要淘汰掉5%左右的旧课程,增加约9%左右的新课程,新课程根据世界局势变化、美国国家战略调整以及社会的发展而更新。如印第安纳大学面对日益突出的全球环境问题,就增设了发展中国家的资源开发与保护、温室效应和臭氧层损耗等方面的课程,教授经济增长与资源损耗、发展战略与资源保护等政策方面的知识。

(三) “分流培养“模式

美国高校大多采用“分流培养”模式,即拓宽专业,按系招生,强化基础,分流培养。低年级不分专业,采用大班教学模式,授予通识类基础课程和按学科或学科群设计的共同的基础课程体系,既节省师资又加强了基础教育。在高年级再根据专业内核及就业方向的区别,借助区位环境、学校资源优势,进行不同的专业分流,制定灵活的教学计划,细化目标,加强针对性,保证一定“深度”地培养学生。

四、专业课程设置的建议

在各专业课程设置上,国家教育主管部门仅仅提出一些指导性意见,高校应当充分利用课程设置自主权,挖掘专业本质,以社会需求为导向,借鉴国外经验,创新人才培养方式,把握相邻专业整合分化程度,科学设置课程体系[6]。从人才培养的角度看,要探索一条特色化教学新路子,围绕市场办学科、依托优势开专业、根据岗位定课程、强化技能求发展。

(一) 贯彻“通才”教育理念

高校在培养适应社会各行各业的专门化人才时,必须充分考虑人的各个方面的和谐发展,培养综合素质全面的人才。要使学生具备广博的基础和宽广的学科视野,以及较高的文化素质和科学素养,通识教育的相关课程安排尤为重要。通识教育对于行管、公管、政行专业更为重要,因为三者面对的客体是处于动态变化中极为复杂的人和事,它具有鲜明的个体特点。这就决定了专业课程设置不能过窄,不能仅限于专业基本原理类知识的传授,还要在通识类课程设置上下功夫,构筑起适应社会需求的课程体系[7]。

(二)注意课程的交叉渗透

行管、公管、政行三个专业涉及政治、经济、社会等广泛领域,要积极提倡“文理兼容”、“学科杂交”,在专业课设置上有必要予以一定程度整合。教育部《关于设置公共管理类学科专业基础课的意见》确定了公共管理类专业均须设置的公共基础课(即大平台)和专业基础课(即小平台),以此作为规范学科发展的起点。政行虽然不属于公共管理学科,但它与行管、公管关系密切,所以三者可以共同设置一定课程作为大平台课程,包括政治学原理、管理学、公共管理学、公共政策学、行政法学、行政公文写作、机关事务管理等。在体现专业特色的课程方面,行管专业可以开设行政管理学、政府经济学、人力资源管理学等课程;公管专业可开设公共事业管理学、非政府组织研究、社会保障学等课程;政行专业可开设法理学、国际政治概论、比较政治学等。此外,各个学科的交叉渗透本来就是一个动态过程,且各个学科会随着社会变化而经历飞速发展,所以在各专业课程设置的整合上也应不断更新,时刻把握学科前沿,不断更新课程体系,始终保持专业生命力[8]。

(三)强调理论与实践的有机结合

《教育部关于全面提高高等教育质量的若干意见》明确指出了我国高校实践性教学薄弱的问题,因此,加强实践教学建设力度,是提高教学质量的关键环节。实践性课程是理论联系实际、培养学生掌握科学方法和提高知识运用能力的重要平台,大学课程要确保实践教学比例,珍视个体经验价值。

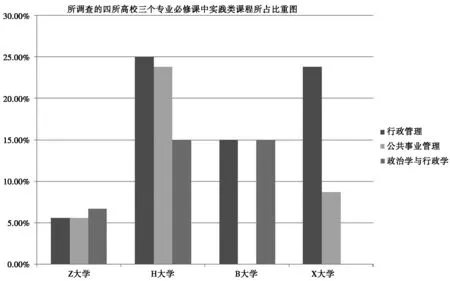

图1:四所高校三个专业必修课中实践类课程所占比重图*此图为作者根据四所高校培养方案整理制作。

1.提高实践课比例,构建优质课程体系

从所调查的高校的三个专业的教学计划来看,实践类课程不到25%(见图1)。如此培养出来的学生虽然理论功底比较扎实,但动手能力较弱,将极大地限制知识的发挥与运用。必须强化实践教学课程,要注重思维方法、实践能力、创新能力训练的课程开发与设置,加强课堂实践教学课程的建设力度[9]。

2. 做好“三实“教学

罗伯特·M·戴尔蒙德认为优质课程体系包括以下内容:第一,综合经历。只有要求学生综合运用从不同地方学到的知识和技能来解决一个具体的问题或特殊的情况,学生的学习才能取得最大程度的成功。第二,所学技能的及时实践。未经实践的技能最容易退化,尤其是计算机和写作之类的技能。第三, 教育与体验相结合。对于行管、公管、政行专业而言,做到理论课与技能课的有机结合,构建优质课程体系的重点就在于做好“三实”教学——实践、实训、实习,三者应形成科学合理的体系。做好“三实”教学,一要通过竞赛促实践,学生可以在国家、地方、学校各个层级的实践类竞赛中将知识学以致用;二要吸纳相关教学人员促实训,可以聘请曾在政府部门、企事业单位等任职的高级人才为兼职教师或者举办讲座,采用案例教学、课堂讨论等形式,注重实际问题的解决;三要完善高校和用人单位的合作机制促实习,构建学生实习平台、基地,通过实战来获取一手的经验。

(四)依托学校特色和优势,在专业教学中发展自身特色

高校专业的发展要与本校的传统优势学科相结合,在课程设置上体现特色。要尽可能地根据本校学科资源、师资资源的优势和特点开设具有本校特色的课程,使专业课程满足特色化的现实需求,同时更是拓展学生知识、增强其就业竞争力的迫切需要[10]。比如农业类院校可将专业定向为土地管理方向,经济类院校定位在财政管理方向,并且仅仅围绕所确定的方向设置课程。事实证明,专业方向特色化之后,专业课程设置也更具针对性、实用性,有助于学生掌握就业所需的操作技能。如中国人民大学的公共管理(人口与社会管理方向),设置了社区管理、老龄工作管理、社会政策评估等课程;厦门大学公管专业(卫生管理方向)设置了卫生事业管理、卫生经济、卫生政策、医疗保险、卫生法与卫生监督、健康教育与健康促进等针对性课程。这些特色性课程的设置对于就业相当实用。

(五)优化必修课与选修课配置

首先要压缩三个相邻专业必修课,做到少而精。所谓少,即压缩专业必修课比例,所谓精,即设置的专业必修课程要体现专业特点,具有一定的职业倾向性。因此,要重视专业理论和基础知识的教学以及实际工作能力的培养。但是,过去专业必修课的比重偏大,不利于学生主体作用的发挥和综合能力的培养。为此,我们可以对专业必修课进行筛选,使之系统化、精确化。许多专业知识的学习可以通过增加专业选修课的数量以及扩大选修课的方式加以解决,并且要把选修课的课程考核放到同必修课同等重要的地位上来,这样,便于突出重点和难点,充分调动学生学习的自主性和积极性,有利于拓宽学生的专业知识面。

(六)重视学生个性培养,创新“模块化”课程

课程模块化是以课程的教育教学和管理功能分析为基础,充分考虑课程编制和课程实施的要求,合理安排教学时间,将课程内容按知识和能力要求,编排为合理的课程模块。一个课程模块,可以是针对一个专业的需要而开发的(如专门化模块),也可以是针对若干专业的共同需要而开发的(如公共课模块和专业基础课模块)。模块化课程的特点是:第一,模块之间相对独立,每个模块可以确保某种知识或能力的获得;第二,模块的内容贴近实际,强调能力培养,围绕能力组织教学内容,实用性、应用性强;第三,模块之间可以灵活组合,每种组合有明确的目标和具体要求。国内高校对于“模块化”课程的应用一般在选修课和实践课方面,罕见必修课的“模块化”。实际上,构建“模块化”课程并不意味着对必修课的摒弃,它是在选择基础上的必修,选择的是一个课程的集合,不同于选修课,后者选择的仅是一门课程。应大胆尝试在必修课中实行“模块化”教学,通过“活模块”与若干专业方向链接,学生可以根据本人的兴趣爱好及就业倾向进行多模块组合,力求达到“一专多能”。 同时,把学分制中以课程为基本单位的学分计算方法改为以课程教学模块为学分基本计算单位,可以使学生学习的选择度更大,使学校教学更符合因材施教的原则,更能适应学生个性发展的要求。行管、公管、政行专业可以整合资源,将部分相同的课程加入到各个模块当中,同时,各专业设置不同的“模块”,以“模块”对不同的专业取向予以微调,达到分化的目的,体现各自的特色。

专业课程设置不佳会制约专业人才的培养和学科的发展,相邻专业课程设置界限不清已导致人才培养面临困境,应调整行管、公管、政行专业课程设置,实现各专业独立性和专业间共性的平衡,培养适合经济社会发展的毕业生。

参考文献:

[1]李桂英.政治学与行政学专业应用型本科人才培养模式的构建[J].长春大学学报,2011,21(2):95-98.

[2]罗伯特·M·戴尔蒙德.课程与课程体系的设计和评价实用指南[M].黄小苹,译.杭州:浙江大学出版社,2006:159-160.

[3]娄成武,郑文范,隋永强,等.关于公共事业管理专业课程设置问题探讨[J].中国高教研究,2002(2):61-63.

[4]刘波,孟霞光.行政管理专业人才培养定位与课程体系对比分析——基于对国内20所高校的调研[J].黑龙江教育,2012(4):33-34.

[5]刘小康.公共政策研究生教育课程设计——美国模式对中国的借鉴意义[J].北京行政学院学报,2000(1):17-18.

[6]周志忍.论公共管理的学科整合:问题、挑战与思路[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2004(4):30-36.

[7]纪宝成.中国大学学科专业设置研究[M].北京:中国人民大学出版社,2006:69-86.

[8]陈兴明.中国大学“苏联模式”课程体系的形成与变革[M].北京:社会科学文献出版社,2012:384-418.

[9]陈振明.行政管理专业由传统的学术型向应用型转变的探索[J].中国行政管理, 2001(10):23-24.

[10]欧阳文.大学课程的建构性研究[M].长沙:湖南师范大学出版社,2007:137-159.

本文责任编辑:邵海

A Study of Similar Undergraduate Majors’ Courses:An Example of Majors of Public Administration, Public Utilities Management, Political Science and Administration

ZOUDong-sheng,ZHAOShuo

(School of Politics and Public Administration, Southwest University of Political Science and Law, Chongqing 401120, China)

Abstract:Public Administration, Public Utilities Management, and Political Science and Administration are similar majors. In the practice of teaching, the three majors are very close to each other in essence, so is the curriculum, and few unique characteristics can be seen on the graduates as a result. Optimizing configuration of the three majors’ courses to cultivate excellent and distinctive graduates is based on the following aspects such as respecting for social needs, making each majors’ training objective explicit, and making integration and differentiation of the three majors’ courses and innovating teaching model.

Key Words:similar majors; capability requirement; configuration of course

文章编号:1008-4355(2016)02-0107-07

收稿日期:2015-10-30

基金项目:重庆市教育科学规划项目“相邻学科、专业类课程间交叉渗透的研究与实践”(1202003);西南政法大学教育教学改革重点研究项目“行管、公管及政行三个本科专业间的交叉渗透研究”(2012ZD06)

作者简介:邹东升(1966),男,四川通江人,西南政法大学政治与公共管理学院教授,行政管理学博士;赵硕(1990),男,天津宁河人,行政管理学硕士。

中图分类号:G64

文献标志码:A

DOI:10.3969/j.issn.1008-4355.2016.02.14