国际关系学科发展与外交政策实践:分离与融合

2016-06-24

国际关系学科发展与外交政策实践:分离与融合

[编者按] 近期美国布朗大学国际关系学者杰夫·科尔根(Jeff Co1gan)在《国际研究季刊》(Internationa1 Studies Quarter1y)发表了一篇题为《国际关系学科向何处去?》(Where is Internationa1 Re1ations Going?)的文章,向学界提出了一个发人深省的问题:国际关系学科教学的知识体系、话语与外交政策实践者所直面的国际关系现实相去甚远,几乎脱节。如何完善国际关系理论的实践性,使国际关系学科与时俱进,是对新一代国际关系学者提出的严峻挑战。基于此,上海社会科学院国际问题研究所《国际关系研究》编辑部于2016年3月26日召开了以“国际关系学科发展与外交政策实践:分离与融合”为主题的青年学者研讨会。与会学者就国际关系理论创新、教材模板、外交实践、政策选择和学人使命等议题进行了广泛而深入的探讨,本刊将发言者的主要观点与读者分享,并期待更多的学者参与学术争鸣。

学理研究与政策研究:注定将渐行渐远?

林民旺 外交学院国际关系研究所副教授

我从2008年博士毕业直到2013年借调中国驻印度使馆工作以前,一直从事国际关系的理论和学理研究。在印度使馆工作期间主要负责国际问题的调研,回国之后陆陆续续将主要研究精力放在印度和南亚研究领域。因此,渐渐地被人们称为“某某问题专家”。在这个学术转型的过程中,对学理(理论)研究和政策研究的差异进行了比较,因此有一些感受,欢迎诸位批评和指正。

经常能够听到区域研究的学者对本领域研究的批评,例如缺乏实地调研、语言不通、情况不明等等。事实上,所有区域或国别研究领域的问题,不论是欧洲研究、东南亚研究、南亚研究、中亚研究、非洲研究等,其实都存在共同的问题。

国际关系领域的研究大致可以分成三类:学理研究、国别(区域)研究和比较研究。它们的差别是国别(区域)研究关注单个国家(或者某一区域),关注它的政治、经济、哲学、历史、文化、宗教等等,方方面面,做得好的称“中国通”、“美国通”、“印度通”。比较研究,就是对某一类国家的某一方面进行比较研究,发现它们趋同和差异的原因所在,诸如比较政治学、发展经济学、发展政治学等等,都可以归属到此类的研究。国际关系的研究,顾名思义,重在“关系”的研究,即某一个群体的互动的研究。比如,为什么2015年5月莫斯科阅兵,印度会派总统出席并且派兵参加阅兵式,而中国的9月阅兵,印度只派副外长参加。撇开比较研究不谈,就学理研究和国别(区域)研究而言,这两类人其实是很难对话的,原因在于:

(1)研究焦点上的差别。国际关系研究注重的是普遍性,它提出的问题是面对比较普遍的现象,如国际政治中的均势为什么形成、为什么解体?联盟为什么形成、为什么解体?它不是关注某一个国家的行为,它关注的是群体的互动结果。换言之,更注重“现象”本身。而国别研究更重视研究对象的特殊性。国别研究的人都会强调对象的特殊性。去过印度了才知道,不仅中国追求国际关系理论的“中国学派”,印度也追求“印度学派”,韩国也追求“韩国学派”。所以,看看听到国别研究的人说,国际关系理论来自西方,不适合解释中国的外交,不适合解释印度的外交。所以,普遍性和特殊性二者如何弥补和结合,是一个重要的挑战所在。

(2)国际关系和国别研究者的强项弱项各不不同。国别研究者的弱点是“只见树木,不见森林”,而国际关系研究的人则“只见森林,不见树木”。所以,搞宏观国际形势研究的人常常被看作是“夸夸其谈”,因为当他谈到某个具体国家的事情时,国别研究者就会发现他“其实完全不懂”。所以经常会有地区研究专家告诫国际关系学者“跨界写作需谨慎”。国别研究者,特别是研究小国的,例如尼泊尔、巴基斯坦等等,一辈子只关注一个国家,任何事都如数家珍,能让我们感受到何谓“专家”。但是另一方面,我们其实也需要更宏观一点的研究,站在区域或者全球层面的研究。例如,如果研究中国与巴基斯坦关系,那就不可避免地要研究印度与巴基斯坦关系,要研究南亚国家之间的关系、伊斯兰世界的关系等等,因为都是息息相关的。而这样宏大一点的视野,是地区国别研究者无法提供的。

(3)研究目的的差别。区域或者国别的研究,重在“理解”,注重的是人文的方法,也就是通过移情式的体验,进入到研究对象的内心深处,感受到它的思想和灵魂。为什么它会采取这种行为呢?为什么安倍不来参加2015年的中国阅兵呢?为什么朝鲜会如此行事呢?所以,一个好的国别研究者,必定具备某种“亲某”的倾向。如果你不“亲日”,你就理解不透日本或安倍的行为,你必须站在人家立场上才能更好地理解它的行为。而国际关系研究,重在“解释”上,重视的是社会科学的方法,采用科学的数据,可验证地进行研究,它是摈弃“移情式”研究方法的。

把握二者差别是理解区域或国别研究的前提。作为弥合二者的建议,我认为区域或国别研究需要改进的两个方面如下:

(1)国别研究要注重“是什么”而不是“应该是什么”或者“你想怎么样”。我的观察是,国别研究者很容易被价值观影响,被爱恨情仇的情感影响。例如,接触过的地区问题专家,因为比较喜欢某国的某个党派,或者这个党派上台对我们有利,就会不自觉地放大自己偏好的政治力量的发展前途,容易忽视关于它的消极信息。

(2)国别研究要注重“预测”,而不是“解读”。发生国际大事了,总是专家来解读,所以专家就“万能”了,什么事都能解读,说的头头是道。这种解读是技术含量很低的活,因为你已经知道答案了。安倍没有来参加阅兵,你当然可以列出一百条原因解释他为什么没来,苏联解体了你可以列出几百条原因。所以我主张“预测”。事实上,关于社会世界的研究是否可以“预测”,有很大的争论,就此不想详细谈这个问题。但是,我的反驳回答是,一个日本问题专家都搞不清安倍外交中的各种张力和合力,如何能称得上日本问题专家呢。只有预测,才能有个预判的基本标准。

预测研究对融合理论和政策的意义

陈定定 澳门大学政府与管理系助理教授

1.预测研究的价值

一般来说,社会科学(包括国际关系)研究都是集中在What,How,and Why问题上面。在美国研究生教育中,一般学者都强调要多问Why问题,因为这样的问题最难回答,也就最有价值。当然不是说What和How问题没有重大价值,只是相比于Why问题,这些相对简单。同样的道理,可以说明为什么预测研究问题最有价值,就是因为这样的问题最难。具体到国际关系领域,一个令人比较遗憾的事实就是国际关系理论和实际国际政治预测的脱节比较厉害,例如冷战的结束就大大出乎当时国际关系学界的意料之外。这种情况也间接导致国际关系学科建设的发展,正因为国际关系学科的弱预测能力,很多学者就转向比较抽象的模型研究,从而使得国际关系理论研究更加脱离实践的检验,对政策的影响力也就越来越小。

2.在中国开展预测研究的困境

表面上看预测很简单,人人都可以说上几句,算命先生也可以做研究。但是要做到长期预测研究的高成功率确实是非常困难。这也是大多数学者心里不愿意承认的困境,一旦预测就可能犯错,就会损害自己的学术声誉。说白了,还是对自己的预测研究没有信心。同时,学者们做因果研究就相对简单多了。同样一个事情,公说公有理,婆说婆有理。尤其在社会科学领域,几十年来都在争论同一个问题,到最后谁也不能说服谁。

当然真正的符合社会科学的预测研究不是简单的给出一个结论就可以的。既然是社会科学,就要遵循社会科学的严谨的研究方法和步骤。社会科学方法论讲究概念、定义、假设、验证和数据公开等原则。而这些原则恰恰是一般普通的所谓“算命”做不到的。

比如说我们要做一个明确的关于中美两国是否会进入一个新冷战状态的预测,就必须首先要给出一个很明确的关于什么是冷战的定义。如果遵循美苏当年冷战的定义,那么这种新冷战究竟新在什么地方。同时我们还要找到比较明确的指标来测量中美关系是否进入这种新冷战状态,比如我们可以考察中美之间可能爆发的军备竞赛,中美之间投资和贸易的冲突,外交的冲突等一系列指标。在明确了这个定义之后,我们还要给出具体的时间段指标,因为预测不可能是无时间限制的。如果说中美之间某一天一定会爆发新冷战,那么这样的预测无法证伪,自然也就达不到社会科学的标准,是无效预测。在明确了定义和时间段之后,我们才能有效地对一个具体事件的预测做出正确还是错误的判断。除此之外,我们还要注意预测的成功与否并不是单单看结果是否正确,还要看预测背后的因果机制是否正确。这才是真正区分社会科学的预测和一般算命先生的预测的根本区别。社会科学的预测可以讲出个为什么A会导致B,而算命先生无法做到这一点。

遗憾的是,目前中国国际关系学界对预测的重视度还远远不够,而且存在一系列的误解。比较普遍的误解包括以下几种:(1)社会科学和国际政治本质上是不可预测的;(2)预测是否有效只看结果;(3)预测研究不需要方法论;(4)预测研究对政策研究没有帮助。这四种误解或偏见都站不住脚,如果仔细探讨它们背后的假设。

具体到研究的学者,国内学者对预测研究高度重视的有清华大学阎学通教授和复旦大学唐世平教授。阎学通教授长期以来坚持做对双边大国关系的预测,并且取得了非常大的成绩。唐世平教授最近对大选政治的预测,在不依靠民调数据的情况下也取得了非常优秀的成绩。然而除了这两位知名教授之外,其他的学者并没有跟上,从而形成一个研究领域。国内各大国际关系研究高校和机构也没有在机构建设上努力,导致目前全国还没有一个专注于国际关系预测研究的中心或机构。

3.大力推进预测研究的四点建议

尽管中国国际关系预测研究的水平还不高,机构建设也还处于空白阶段,我们还是有充分理由相信中国国际关系的预测研究在不久的将来会蓬勃发展,把中国国际关系理论和政策研究的融合推到一个新高度。要到达这个高点,就必须在以下四个方面做出切实的努力。

第一,要花大力气改变国际关系学界对预测研究的种种误解。正如前文所提到的,目前流行的四种误解其实都是站不住脚的偏见。学界可以通过组织论坛和会议,鼓励学者尤其是青年学者发表预测类研究,加强对预测研究的社会传播和宣传,以及奖励做出优异预测研究的学者等等方法来提高预测研究在学科中的地位。

第二,要努力利用大数据库的发展趋势,来建立预测研究的大数据库。如果学者们都能积极参与到预测研究中来,通过几年时间可以建立一个比较好的预测结果数据库。这样的数据库能够及时帮助学者们评估自己的预测,进而调整自己的预测模型,以改善预测成功的效率。如果没有这样一个数据库,学者的预测就难免陷入‘蒙对了’的困境,也没有办法去衡量哪一种预测的理论和方法更加科学。如果大数据库发现某一种理论或方法在长时间内预测准确率都很高,那么很有可能这个理论或方法就是正确的。这样的数据库能够起到帮助理论提高自身的逻辑简洁和有效程度。

第三,国际关系学界要大力推进预测研究的机构建设问题。没有合适的研究机构,研究预测的学者们就不能充分发挥他们的研究实力。同时,很多预测研究也是需要数量不小的研究经费,这方面学界和国家政府部门可以做出更大贡献。

第四,鼓励学者通过预测研究把国际关系理论和实践结合起来。预测本身正确与否不应该是最后目的,真正的目的是要通过对预测的考察,来推进理论层面的新发展。在这个意义上说,目前的学界理论和政策实践分家的状态是不正常的,预测研究的实用性和理论背景性是我们能够较好地把理论和政策融合在一起的坚实基础。

国际关系理论研究与外交政策供给——中国所面临的问题及其原因分析**本研究得到“复旦大学卓学计划”(项目编号:JJH3056033)和“复旦大学青年创新团队发展计划”(项目编号:JJH3056161/003)的支持。

张 骥 复旦大学国际关系与公共事务学院副教授

1.理论与政策

关于国际关系理论研究与外交政策之间的关系一向充满争论,不仅政界与学界之间存在着既相互依存又彼此隔离的复杂关系,即便在学界内部,主要从事理论研究的学者与主要从事政策研究的学者之间也常常互有偏见。国内学术界在2009年曾就此问题作了一次比较集中的讨论,其中的观点也不乏分歧。笔者认为,与一般的社会科学以社会行为为研究对象相同,国际关系理论的研究对象是广义的外交行为和外交政策,其研究成果无论研究者的主观意愿为何,都会在客观上对外交政策产生影响。国际关系理论与外交政策实践之间的关系也是社会科学(如政治学、经济学和社会学等)中理论与政策关系的映射。①王栋:《双重超越的困境——中国国际关系理论与政策刍议》,《国际政治研究》2009年第3期,第12页。无论研究者主观目的是否是作用或服务于外交政策,其研究成果都会在一定程度上以一定的形式与外交政策实践发生关系。这里可能有两类情况:一类是研究者主观选择的结果,出于研究者的政治理想或政策抱负;另一类则可能是“无心插柳柳成荫”的客观影响。但无论是哪一类,研究者都应考虑到其研究成果的社会功能和社会影响,因此肩负一定的社会责任。

2.理论研究能否作用于外交政策

我们首先遇到的问题是对国际关系理论研究成果能否作用于外交政策的质疑。卢凌宇和章远新近发表的论文代表了一类典型的看法,认为“理论服务政策”这一命题一方面高估了国际关系学者的普遍能力;另一方面忽视了决策者的政策选择是观念先行的事实。所以,理论无法独立地对政策产生直接和即期影响,学者的对策建议被决策者采用主要是符合决策者的偏好。②卢凌宇、章远:《理论如何影响政策?——基于国际关系学的分析》,《国际观察》2016年第1期,第34 ~51页。这一看法有一定的道理,但忽视了理论研究成果与决策者之间的复杂关系。尽管理论研究成果转化为政策建议需要一定的方式方法,但这只是一个技术问题,就学者的政策建议与决策者决策之间的关系而言,大致可能有以下几种情况:

(1)政策建议回答了决策者的问题和疑惑;

(2)政策建议为决策者提供了推行某项政策的理由或借口(决策者事先已经决定或至少是倾向于推行某项政策);

(3)政策建议使得决策者否定/改变/修订了某项准备推行的政策;

(4)政策建议为决策者提供了指引,带来了新思想和新概念,或者是更为直接地带来了新政策和新战略。

我们可以将其概括为3种类型:(1)理论仅仅成为决策者的借口;(2)理论提供/否决了政策选项;(3)理论推动了政策创新。在这3种类型中,理论对决策的影响依次递增。

理论为什么能并且只能在一定程度上作用于决策?或者换一个角度,决策者为什么需要理论研究的成果,但同时又没有完全依靠理论呢?我们应该看到学者在提供政策建议方面存在的优势和不足。一般来讲,学者具有四方面的优势:(1)专业,即能够对某个领域或某一问题进行深入的研究和长期的跟踪;(2)立场超然,即能够超越党派/权力/现实利害关系;(3)长远性,即可以在一定程度上超越当前利益;(4)足够的时间和宽松的氛围,相反,决策者面临时间和政治的压力。从上述角度出发,学者与政界之间保持适度的距离是有好处的。同时,学者也存在四方面的不足:(1)信息不对称,缺乏全面的信息和情报;(2)“不讲政治”,不用考虑政治因素和复杂的权力关系;(3)片面性,不用考虑全局;(4)通常是抽象或较为抽象的,所以李侃如提醒到,学者应该意识到大部分决策者没有时间读书而且很少读学术性文章。①李侃如(Kenneth Liebertha1):《弥合鸿沟的倡议》,《国际政治研究》2009年第3期,第122页。学者在提供政策建议方面的这些特点即为其影响政策提供了可行性,也带来了局限性,而决策者则会有选择地采纳学者所提供的建议,加以运用。

3.中国:理论、政策、人才供给的不足及政府角色

在中国存在着两个相互矛盾的现象:一方面,中国的国际问题理论研究与政策研究相脱离的现象由来已久;②王缉思:《学术研究与政策研究相脱节的症结与出路》,《国际政治研究》2009年第3期,第2页。另一方面,受中国传统政学关系和计划经济时代社会高度政治化的双重影响,中国学者又普遍具有强烈的“政策情结”,③王栋:《双重超越的困境——中国国际关系理论与政策刍议》,《国际政治研究》2009年第3期,第26页。即所谓“习得文武艺,货与帝王家”,造成过度关注政策,甚至所谓政策研究中充斥着大量对既有政策的阐释和辩护,而没有发挥研究引领政策的作用。④达巍:《确认国际问题政策研究的学术性》,《国际政治研究》2009年第3期,第65页。这两个看似矛盾的现象造成的结果却是共同的:那就是近来年,一方面,许多重大外交政策和外交实践远远走在国际关系研究学术界的前面,⑤苏长和:《从“政学相轻”到“政学相重”——国际关系研究中的理论与政策之弥合》,《国际政治研究》2009年第3期,第40页。甚至给学术界带来不少“战略意外”(比如国家安全委员会的设立,“一带一路”倡议的提出,等等);另一方面,学界缺乏对一些重大国际事变和趋势(比如“阿拉伯之春”)的预测,对中国外交面临的一些重大问题也未能提供有效的回答和建议。

究其原因,存在着理论供给、政策供给和人才供给不足三方面的因素。从理论上来讲,理论对中国外交实践的缺位背后有一个深刻的问题,即西方国际关系理论是否对中国水土不服?其能否解决中国崛起所面临的一系列外交问题?即中国是一个特殊的行为体,还是一般的行为体(可以用过去的理论加以解释和预测)?同理,对于通过中国古典外交思想理论来解释今天中国外交的尝试,也面临同样的适用性问题。这是中国国际关系理论界面临的重大困境,当然也可能是理论突破的重大机遇。黄仁伟教授在致辞中指出了3种可能的路径,①“一是由外交部等政府职能部门主导和推动的官方主流话语体系,致力于形成服务中国外交战略和实践的‘建设有中国特色国际关系理论’和‘中国特色的大国外交理论’;二是主要由国内学者推动的学院派路径,在改造和扬弃西方国际关系理论的基础上,借用和转换西方概念来阐述中国和平发展的内涵与外交实践,并对官方政策产生了一定影响;三是由战略界、军事界和学术界共同探索将中国传统的战略思想加以现代化,寻求一种古为今用的建构方式。”黄仁伟教授在本次研讨会的致辞。并提出这3条理论建构路径各有所长,学界应博采众长并逐渐实现三者的融合。

而政策供给的不足,即未能为现实外交提供有效的政策建议,则很可能与近10多年来中国国际关系研究中国别研究的衰落有密切关系。一个突出的现象就是大量国别研究中心的撤销,代之以领域或议题为主导的研究中心。最近几年,虽然有关方面尝试进行国别研究的振兴计划,但短期之内可能难见成效,因为国别研究往往是厚积薄发,需要长期的投入和积累,国别研究人才的培养和成长也需要花费较长的时间。国别研究的衰落体现在四个方面:(1)重领域,轻国别。一般而言,议题和领域的研究界限较为明显,且易出成果,而国别研究则需要长期的积累,进行综合性的研究,重领域带来的一个可能后果是在一定程度上割裂了国际关系与政治、经济、社会、文化研究之间的关系。(2)在国别研究中重外交,轻内政和社会,特别是有关一国经济社会结构、社会思潮、宗教和意识形态的研究。外交政策或对外关系研究相对易做,而内政和社会研究则需要大量积累和综合,以及田野调查和实际的生活体验,但内政和社会研究恰恰对认识一个国家、理解其行为逻辑、预测其走向甚为关键。(3)在国别研究中重大国,轻小国。其结果已经在外交政策和实践中显现出来,例如我们对“一带一路”不少沿线国家缺乏了解,对一些周边国家的内部变化也缺乏掌握等。随着新一轮中国对外援助的兴起,我们对援助对象国也缺乏认识和经验。即便是一些关键大国,我们对于其社会内部的变动在一定程度上也缺乏认知。(4)国际关系与政治学、比较政治分家。国际关系越来越独立成为一个学科,越来越缺少与政治学特别是比较政治的交叉融合。比较政治的发达程度对国别研究具有基础性的影响。

人才供给方面。一是学者层面,虽然政府的决策咨询渠道越来越广泛和常态化,但学者进入政府直接从事与外交政策相关的实际工作总体上仍然偏少。二是在外交人才(包括未来的决策者和执行者)培养方面,虽然近年来外交部等涉外部门公务员招录中纯外语专业的比例持续有所下降,但据有关方面反映,国内国际关系研究重镇院校国际关系专业的毕业生仍然难以满足外交实践部门对人才各方面素质的要求。国际关系专业的教学在一定程度上与外交实践严重脱节,不能满足国家外交实践发展对人才的需求。三是更为我们所忽视的国际组织人才和国际公务员后备力量的培养。随着中国国际责任的倍增,要发挥大国作用,必然面临各类国际制度改革和构建的繁巨任务,将来需要大量中国公民进入政治、经济、文化、安全和非政府等各类国际组织,人才缺口巨大。国家留学基金委在2015年第一次设立专项基金资助中国学生前往联合国教科文组织实习,这是一个很好的开端,然而离实践的需要仍有较大的距离。

除了学界的原因,我们还需探讨政府一侧的问题。随着中国外交体制民主化、制度化、科学化和专业化的进程以及全面依法治国的推进,外交决策咨询的体制性安排和制度建设正在逐步完善。①张骥:《中国外交决策的基本过程》,《东方早报》2013年3月18日,A14版;张骥:《中国外交决策体制呼唤制度创新》,《中国经济社会论坛》2013年第6期,第46~48页。另一层面,非正式的决策咨询也一直存在并发挥着不可替代的作用。总体上看,中国的决策体制中有较为完整的信息系统、政策研究系统和决策咨询制度,还有相应的智库体系。完全套用其他国家的外交决策模式来衡量中国的外交决策体制是否有效并不科学。

目前的问题可能主要存在于两个方面:一是政府在研究导向中过度注重对策研究而忽视基础研究的重要性。这个问题集中体现在政府指导的国家社科基金和其他各类基金和课题上。基础研究在上文提到的理论对政策影响的第三类“理论推动政策创新”方面有着不可替代的重要作用,其中的国别研究还能在诊断和预测等方面发挥非常重要的作用。政府需要适当调整这一导向,在鼓励解决重大现实问题的同时也要适当鼓励一些“坐冷板凳”的长线研究。过度鼓励对策研究还可能导致少数学者的投机行为,在一定程度上产生“劣显优藏”效应,也可能产生大量的低水平重复成果。各类智库也应该根据特点形成合理的分工,比如高校智库更适合进行长线研究,要朝理论突破、思想理念供给和政策创新方面努力,而过度从事直接的对策研究则可能避长扬短。高校智库也需要更好地发挥政策评估、政策辩论和政策批判的功能。民间智库的无序发展也会带来政策寻租等问题。

二是政府要重视提升自身理论转化为政策的能力,不能直接把思考的任务完全交给学者。随着对外事务的大量增长,决策者和政府部门碰到大量问题需要提供咨询,在这个过程中,不少政府部门开始进行“服务外包”,直接把政策问题“外包”给学者。上文已经讨论过学者直接从事政策研究的短处,直接的“服务外包”使得这些缺陷更加明显。从理论研究成果到具体政策之间的转换要靠学者和政府共同来完成,政府在这方面要发挥主导作用,不能完全依赖学者。

如何建立学术界与决策者之间良性互动的关系,推动中国国际关系理论研究与外交政策之间的相互促进,需要双方正视所面临的问题和困境,作出改进和努力。当然,正如本文一开始就提到的,政策影响也可能是学术研究客观或意外的结果,不是所有学者都需要有政策意识,我们仍然需要那些超然的学者所带来的形而上的智慧和启迪。

基于“当代”的国际关系研究:原因、路径与问题

尹继武 北京外国语大学国际关系学院副教授

进入21世纪以来,主流国际关系理论的创新显得不是那么活跃,关于理论研究与实践之间的讨论也日渐增多。作为一门实用性较强的学科,国际关系学研究应该是基于事实、解释事实和预测事实,但两者之间的鸿沟似乎没有得到弥合。在西方学界和中国学界,各种批评和反思之作很多。总体来看,批评者大多认为理论研究脱离国际关系实践发展而陷入困境,而反对者则更强调理论研究的重要性和阶段性。笔者认为,这种争辩的一个核心内容,就是关于国际关系研究对象的争辩,即什么实践和事实应该成为国际关系研究的核心对象。笔者赞成国际关系研究应该根据国际关系实践的发展,关注新问题,研究新现象,但同时更需要注意国际关系研究的延续性和承接性。

1.“当代”的国际关系研究的理由

为什么要研究“当代”的国际关系,其理由有以下几个方面:

其一,国际关系中行为体偏好是演化的。在国际关系研究中,最为基本的假定是关于国家理性或偏好的预设。例如,古典现实主义者基于人性的观点,认为自私和理性是行为体的根本特性,在国际无政府体系下,国家的首要偏好就是权力,因此国家对于权力和领土等物质性欲望的追求,成为相当长时期的国际关系事实和理论假定。但是,随着理论研究和国际关系事实本质特性的变化,国家之间竞争和博弈的性质和方式也发生了变化,国家偏好的假定也随之发生变化,例如制度主义者和建构主义者探究了国家对于相对收益的重视和身份认同的重要意义等。可以预期,随着国际关系实践的发展,国家偏好会进一步演化。

其二,国际关系的基本政治过程和内涵的变化。在传统的现实主义时代,国家之间的战争与和平议题成为主导性的内容,所以国家的生存和死亡问题成为一个核心的关切。在冷战时期,超级大国之间的核威慑和竞争又成为一项经典的战略博弈内容。而在当今全球化时代,国际关系的内涵也发生了巨大的变化。总体来说,从先前着重于安全竞争向安全和经济等多方位发展,从国际问题向全球问题延伸等。中美之间的核心议题更多地向经贸、网络和非传统安全等领域扩散,而不仅仅局限于相关地区争端中的相互关切。在信息化时代,国家的信息内涵也发生了变化,传统上国家的私有信息更多的是指国家的战略意图等,而如今则与网络信息等问题紧密相连。

其三,国际关系研究要经世致用。对于国际关系研究特别是国际关系基础或理论研究,单纯的智识兴趣和人类的自我认识是重要的目的。但国际关系研究更应该反过来对实践有所关照,有所启发,否则就成为纯理论或哲学化的思考。既然国际关系研究的经世致用是一项重要的功能或目标,那么当下最为重要的国际关系实践和现象应该成为研究的重要内容,或者是研究本身所蕴含的现实关怀。换言之,我们所进行的研究,即使不是当今的国际关系实践,而是历史问题或基本命题,那么也要讨论这些问题或对象对于当下实践的重要关联或意义。

2.“当代”国际关系研究的路径

既然“当代”国际关系是重要的,那么如何基于当下国际关系实践或事实进行研究是接下来的一个重要问题。

其一,对于“当代”国际关系实践的描述性研究。既然“当代”国际关系实践是我们所处时代最为紧要的国际关系事实,那么如何对这些实践和事实进行清晰的梳理和描述并进行描述性因果分析便成为当代国际关系研究的首要任务。国际关系基础研究的核心任务之一是国际关系理论创新,但对于重要的国际关系实践和事实进行描述也具有非常重要的价值。因为这些事实所具有的重要性,同时当代国际关系实践也是“新的”事实,所以首先应该对这些事实的类别、特性、成因、后果、规律和模式等进行描述性分析。例如,冷战后,恐怖主义不是新的国际政治现象,但是当下特别重要的国际关系问题;中国外交在新时期有新的实践,比如海外利益保护、“一带一路”沿线的政治、经济和安全风险问题,等等。

其二,基于“当代”国际关系推进经典的命题或理论。尽管国际关系实践会随着时间的变化而层出不穷,但国际关系的核心问题是不变的,即战争的原因和合作的条件。当代的国际关系事实研究并不表示当下的国际关系实践发展已经与传统的研究命题没有关系了。至少在某种意义上,传统现实主义的核心命题和假定仍占据主流地位,例如国家主义、高级政治命题等。那么,当代的国际关系研究的基本路径就必须建立在新的事实和案例的基础上,对先前的经典命题和理论进行验证,讨论经典理论对于新现象的解释力,以及在新事实中经典命题的问题转化和作用条件等变化。这种结合是产生“当代”国际关系理论的途径之一。

其三,基于“当代”国际关系的“当代”理论研究。与第一种路径不同的是,在描述当代国际关系实践的基础上,需要对当代国际关系的基本发展规律进行更高层次的理论总结。事实上,这一点也是与第二种路径紧密相关的。也许第二种路径更多是对经典理论的验证和发展,但第三种路径更多是理论提出和假说发展式,即基于当代的国际关系新事实进一步归纳出新的假说。例如,当今国际恐怖主义的战略动员方式,网络空间下国家战略竞争的新模式,等等。

3.“当代”国际关系研究的问题

国际学界已有研究批评现实主义者没有敏锐把握当今国际关系本质和实践的新变化,进而呼唤一种基于“当代”的现实主义理论。这种声音代表了“理论当代化”的重要方向,也是避免国际关系研究“落后于”时代的警示。基于当代的国际关系研究,无论是理论还是现实问题研究,都具有一些客观和主观的优势。例如,当代国际关系是正在进行的国际关系实践,因此研究者身处当代国际关系实践之中,其自身的接触和感知是较为丰富的;又如有学者可以直接参与国际关系实践,从而具备获得一手资料信息的便利和实践经验。此外,研究者也可以对当代国际关系的实践者进行更加近距离的接触,从而了解更为直接有效的信息,而基于“过去”的国际关系实践的研究,更多只能依靠静态的文本分析。尽管具有诸多有利因素和必要性,在此仍有必要提出“当代”国际关系研究面临的一些问题。

其一,一手信息和资料难以完全获得。上述的便利只是硬币的一面。事实上,正是由于外交和国际关系实践是高级政治,诸多外交实践过程和一手信息作为研究者是无法周知的,尤其是距离越近的事件越是如此。如此,当代的国际关系研究就天然存在一个信息不对称的问题,这也是外交实践者对研究者“不了解内幕”的批评缘由。由于高级政治信息不可完全获得,这对研究的细致和深度产生不利影响,研究者只能通过各种私下采访和调研或侧面信息推测等方式加以弥补。同时,由于“关系”原因,个别学者具有信息优势,从而在“信息垄断”下获得非客观研究能力等。

其二,研究者主体立场和价值难以中立。国际关系研究具有高度政治性,因此基于相应的立场和价值从事研究,这是难以避免的,对于国际关系的实践研究更是如此。但由于与“时代”和“实践”过近,国际关系研究者自身的立场和价值在很大程度上受政治的影响,这客观上会给研究带来不利的影响,比如对于事实和现象选择偏差,难以保持客观分析,影响最后的研究目标和维护本国利益政策目标的实现,研究者往往承担决策者或国家领导人的角色,从而混淆研究者与当事者的角色差别,等等。

其三,受现实需求和短期变化主导,从而忽视长期问题领域和基础研究。由于当代国际关系实践变化迅速,各种国际关系新问题层出不穷,而国家的外交政策和话语也是变化万千。作为研究者,全面或专题性把握这些新事实、新问题和新政策,这是基本的要求。但由于现实的复杂性和多变性,以及政治趋势和资源主导等因素,事实上当代国家关系的研究更多地体现了在很大程度上受外界影响的特性,从而产生资源、政治和权力主导的研究,①国际关系研究的现实需要确实很重要,也是研究价值之一,但过于对热点和政策的追踪,就混淆了国际关系研究与国别区域问题研究,更可能使得国际关系研究成为时政评论研究。同时进一步忽视对基础理论研究和国际关系研究。这或许并不是我们所期许的“当代”国际关系研究的现状和目标。基于“当代”的国际关系是理论创新的需求,也是经世致用的需要,但如何在充分利用当代国际关系研究优势的同时,避免其所带来的各种问题,这是健康开展基于“当代”的国际关系研究的最终保障。当然,强调“当代”的国际关系理论研究,并非是否定基于古代或近代的国际关系研究的必要性和重要性,而是为了更加突出政治发展和演进以及理论解释的现实性。在某种意义上,人类知识增长和进步具有系列的特色,例如,在人文学科领域,我们很难说现代人的思想要高于古代先哲,而科学技术的发展却是日新月异,这一点的对比是特别鲜明的。但这并不能成为古代的智慧就是唯一的国际关系思想来源的理由,因为社会科学知识是演化的。

4.小结

“当代”国际关系理论研究具有学术上的理由,也存在一系列优势和不足。具体来说,当代的国际关系理论研究具有一系列的必要和理由。其一,时代问题的演变。正如上文所论述的,战争与和平是国际关系研究的经典问题,但是在大国无战争的时代,国际关系的本质问题可能需要作适当的调整。②杨原、曹玮:《大国无战争、功能分异与两极体系下的大国共治》,《世界经济与政治》2015年第8期,第29~65页。其二,新鲜事实的出现。随着信息技术革命和国际社会演进,国际关系发展出现了新的议题、领域和问题,特别是在全球化时代,国际关系向其他领域渗透的特点十分明显,当前的“大数据”时代对传统国际关系也构成了重要的挑战。③董青岭:《大数据外交:一场即将到来的外交革命?》,《欧洲研究》2015年第2期,第130~144页。其三,研究方法的进步。传统现实主义等国际关系理论研究大多建立在历史哲学和思辨的方法论基础之上,而后定性和定量研究方法的普及推动了国际关系理论研究,尤其是中层理论研究向科学化和实证化方向的发展。当前,西方的国际关系研究方法进一步向“科学路径”深化,相关实验、定量内容分析等技术也得到了更多的运用。①相关梳理和争辩,见庞珣:《国际关系研究的定量方法:定义、规则与操作》,《世界经济与政治》2014年第1期,第5~25页。

最后值得指出的是,基于“当代”的国际关系理论研究,更多是一种方向性理论研究路径的提醒和开拓,并没有涉及理论的科学哲学本体讨论和理论研究方法的创新等实质性议题。但从结果来看,清醒地意识到当代理论建构的问题有助于产生新的理论成果,也是更符合当前国际关系的理论创新。总之,理解我们所在的当下世界,是国际关系理论和现实研究的根本出发点。

国际关系理论之实证检验:辩护、反思与前景

毛维准 南京大学政府管理学院副教授、南京大学亚太发展研究中心研究员

2013年,米尔斯海默和沃尔特在《欧洲国际关系期刊》上撰文批评当前“简单化的假设检验”有损于国际关系理论的建构,认为恰是这种致力于粗制滥造论文的“职业驱动”导致理论创新的衰落,即“将理论抛诸脑后”。②John J. Mearsheimer and Stephen M. Wa1t,“Leaving Theory Behind:Why Simp1istic Hypothesis Testing Is Bad for Internationa1 Re1ations,”European Journal of International Relations,Vo1. 19,No. 3,September 2013,pp. 427~457.对于这种批评,本文希望厘清如下问题,即侧重于理论假设的实证检验必然会导致理论创新不足吗?

对于建构社会科学理论体系而言,假设检验具有其自身不可替代的作用。理论开发和假设检验③在术语使用方面,本文所使用的“假设检验”或“理论检验”并不等同于统计学意义上的“假设检验”。同时,本文中蕴含的“实证”更侧重于经验基础之上的沿袭计量统计路径的检验。当然,宽泛意义的“实证检验”至少包括案例研究、基于抽样调查和数据集的统计研究以及实验设计等多种方式。是建构社会科学体系过程中两个最为关键的步骤。当然,与假设检验相比,有学者坚持认为理论开发更为重要。④Mearsheimer and Wa1t,“Leaving Theory Behind:Why Simp1istic Hypothesis Testing Is Bad for Internationa1 Re1ations,”European Journal of International Relations,Vo1. 19,No. 3,September 2013,p. 427.这本无可厚非,但是将国际关系理论创新的原因归结到假设检验的盛行上面,这并不符合事实。实际上,这种批评得到了不少学者的认同。但是,这是一种对假设检验的偏见,或者说是对其期望过高之后的一种失落,是对实证检验之功能范围的一种误解。鉴于上述批评,本文的辩护将主要集中在三个方面。

首先,对理论进行假设检验的主要目的是为了证明或证否所建构理论中蕴含的命题假说,为理论开发的后续完善提供一种支持服务。每个理论框架都可以引申出若干个假设命题,每一个命题都需要通过实证程序的审视,这种增长很可能是几何级数的增长。很可能就是这个原因,造成目前实证检验类论文的大幅度增加,从而导致国际关系纯理论文章的减少,造成一种理论“贫困”的感觉。与此同时,在理论框架提出之后,实证检验需要采用一种精细且渐进的方式对理论进行评估,同时也可以根据评估的状况,对理论进行修改或完善。这一过程本身也是理论积累的过程,只不过其发展速度是日积月累的,不可能短期内就见成效,倒很可能无法显现大理论及其框架提出的影响力。

其次,这种批评暗示很多学者将过多的精力放到假设检验上,特别是重复验证那些“已得到良好验证”的理论,从而实际上挤占了提出国际关系理论所需要的人力等因素。一方面,与其他社会科学学科一样,国际关系理论学界的分工特征也越来越明显,这实际上也是社会团体包括学术团体的正常现象。在分工方面,有的学者提出理论,其他学者对理论进行检验,这是在学术界这个“市场”上的自然选择。这种选择实际上源自知识生产流程和学者自身比较优势等众多因素的共同制约。即使在实证检验团体内部,基于方法和技术的多元化,不同学者会基于自身偏好和能力限制而选择更为专业化的检验方法,因此也出现了专业分工的趋势。“分工有理,专业无罪”,这种分工和专业化虽然在某种意义上会“挤占”进行理论开发的人力和物力资源,但是就整体而言,这有助于对当前的理论框架进行更大规模的进一步的检验,从而有助于发现理论框架之因果链中存在的问题。

再次,米尔斯海默和沃尔特认为当前研究所使用的数据质量会影响假设检验的可信度,从而无法真正促进知识的积累。一般而言,数据质量只是一个相对的概念。在那些按照科学程序收集的数据集中,当前的数据集一般都会比以往的数据集质量更高,观察值多的数据一般也会比观察值的数据集更反映现实情况。当然,毋庸置疑,当前存在着若干数据集因为质量问题而被搁置,可以称之为“僵尸数据”。因为实证检验自身也是一个大浪淘沙的过程,一个学者通过一个数据集验证了一个假设命题,另一个学者很可能利用更多的数据集来检验理论假说以及前面学者的验证,评估理论并对以前的检验作出进一步的检验。更重要的是,定量研究也有比较的视角,比如数据的比较和模型的比较,对同一主题的多方检验很可能会丢弃一些失真的数据和偏颇的模型,从而保留真实的数据和正确的模型。学者有辨别力,实践有甄别力,在学术团体的检验实践中,若干数据集的质量都经受住不同模型和检验千锤百炼般的考验。①有学者总结了国际关系研究中运用比较广泛的数据库,见刘丰、陈冲:《国际关系研究的定量数据库及其应用》,《世界经济与政治》2011年第5期,第18~41页。这实际上也有助于理论的完善和方法论的提升。

当然,欲戴王冠,必受其重。假设检验的繁荣背后也的确存在至少两方面的问题,若干学者从方法论角度开始检讨一些不良的假设检验倾向,②有学者对定量政治研究中存在的问题进行了分析,并称之为定量研究的“七宗罪”,见Phi1ip A. Schrodt,“Seven Dead1y Sins of Contemporary Quantitative Po1itica1 Ana1ysis,”Journal of Peace Research,Vo1. 51,No. 2,March 2014,pp. 387~300。并希望通过更为严谨的方法对理论假设进行检验。一方面,沿袭波普的发现之无线性逻辑思路,当前的实证检验科学方法包括定性和定量方法都强调“证实之逻辑”,而忽视了“发现之逻辑”。在此,有学者批评认为,社会科学和政治学研究的方法论经典之作《社会研究设计》也在取向上偏重于证实,而不是发现和开发。③A1exander L. George and Andrew Bennett,Case Studies and Theory Development in the Social Science,Cambridge:MIT Press,2004,pp. 11~13.当然,不可否认,现存的实证检验方法理应对理论建构贡献得更多一些。

另一方面,前文批评针对的“简单化”倾向也的确存在于当前政治学和国际关系研究中。例如,后来的学者也对《社会研究设计》忽视因果关系复杂性、轻视因果机制建构而侧重于因果解释等倾向提出了若干批评。④A1exander L. George and Andrew Bennett,Case Studies and Theory Development in the Social Science,Cambridge:MIT Press,2004,pp. 11~12.当然,这种简单化的命题检验更多地是由于当时数据集和检验技术的限制。伴随着数据集的发掘和检验技术的复杂化,复杂因果关系的检测已经得以开展。同时,现阶段实证检验存在内在局限,因此有若干实证检验文章存在模型偏颇、概念测量失当和数据失真等问题,如此很可能会造成理论发展的方向偏离。但是,由于若干研究者和团队分门别类地聚焦于具体的研究议题,这其中存在一个互相检验的纠错机制,虽然有些文章出现模型、测量和数据上的问题,但这些问题会在日后的研究和检验中得到进一步的修正。

所以,实证检验尽管存在问题,但这主要是由于其目标定位和配套技术数据发展所致。大理论的匮乏有其自身的原因,⑤Chris Brown,“The Poverty of Grand Theory,”European Journal of International Relations,Vo1. 19,No. 3,September 2013,pp. 483~497.并不能归因于理论假设的实证检验。米尔斯海默和沃尔特等学者的批评实际上源自他们对实证检验之“能”和“不能”的期望值存在偏差,理论开发和理论假设的检验并不遵循相同的逻辑,如波普所言,理论开发中包含着“非理性因素”或“创造性的本能”,而这并不是一般人所具有的禀赋。而实证检验中虽然也有创造成分,但更多是依靠机械化的程序渐进式分门别类地对当前议题和理论假设进行评估,寻找现实(数据)支撑或发现理论与现实的偏离状况,从而提出新的研究问题,为下一个周期的理论开发积累知识。

当前,实证检验的相关计量统计研究展现了至少三个趋势,这些新发展将可能有助于实证检验研究进一步的规范化和科学化,也可能有利于发现理论假设与更为精细的现实数据之间的一致或偏离,从而能够为理论的完善提供支撑或追加新问题。

第一,理论假设检验所必需的数据支撑已经得到了数量和质量方面的双重提升。数据在广度和精度方面的拓展也体现在国际关系研究方面。多种学术期刊(例如《国际互动》、《冲突解决》、《和平冲突》以及《冲突管理与和平科学》等期刊)开辟专栏公布近年来的数据集进展,更为宽阔地覆盖了政治学和国际关系研究的若干领域和议题。同时,数据集也显现了更为精细化的特征,可以使理论假设得到更为细致的检验,例如在领导人特征方面的数据搜集。此外,不少概念得到了进一步的操作和分解,从而在更微观的角度上对现实议题进行描述,例如当前新发掘的贸易条约数据和冲突分类数据等。还有学者针对以前数据的不全面和偏颇提供了更加准确的数据集,例如国家竞争的相关数据等。若干数据也通过地理信息系统等技术得到了进一步的提炼,从而拓展了其应用的范围。

第二,数据获取的来源更为丰富,从而有可能获取更为多元的数据集。一直以来,学者致力于从历史文本中获取信息和定量数据,特别是伴随着计算机技术的运用,学者从文本中获取资料的能力和可能性得到大大提升。最为突出的是“事件数据”在国际关系领域的拓展和应用。虽然学者对于事件数据在误差、整合和有效性方面存在争议,但是事件数据的应用的确拓展了当前的国际关系与和平冲突研究。最起码从对比的意义上,这些基于文本和新闻报道的数据可以深化我们对当前国际关系理论命题建构和检验的反思,并有助于学者对国际关系和政治学议题作出更为详尽的预测。除此之外,计算机等其他领域更为多元的信息挖掘技术的发展必将进一步推动国际关系和政治研究领域的数据获取。

第三,在数据分析的技术方面,当前的实证检验更注重变量数据之间的关联性,渐渐地从分析单位的一元数据转变为二元数据,并且出现了方法论相互影响主义的倾向,使得国际关系方面社会网络分析日益兴盛。①陈冲、刘丰:《国际关系的社会网络分析》,《国际政治科学》2009年第4期,第92~111页。同时,不满于社会网络分析所具有的结构分析特征,学者已经开始在社会网络分析中纳入时间因素,从而从时间和结构两个维度对社会网络进行更为综合的分析,以期对当前社会科学研究的实证检验发展提供技术支持。再者,也有学者着眼于“反事实”推理框架的反思和具体统计技术的改进,例如有学者提出了“反事实”推理框架的局限以及流行的倾向值匹配方法的不足和改进等。此外,若干其他领域的技术(如机器学习、仿真模拟和实验)也已经开始运用于政治学和国际关系研究议题。

综上所述,本文坚持认为对理论假设进行符合定量程序的实证式检验有助于正面推动理论的完善,①庞珣等学者讨论了国际关系研究定量分析在规则和操作方面的基本原则,见庞珣:《国际关系研究的定量方法:定义、规则与操作》,《世界经济与政治》2014年第1期,第5~25页。而不会损害学者的理论开发。尽管理论开发是科学知识体系建构的首要任务,但是学界一方面不应该低估坚持对理论假设进行实证检验的重要性;另一方面,也不能无限拔高实证检验自身的切实目标并过高期望其承担过多的任务,注意避免“方法主义”万能的迷信。目前各种理论源流尚未达成共识,甚至单个理论流派内部还有争议,理论与实际之间的鸿沟也依旧存在,理论假设的检验还有大量的未决任务需要完成。本文关注的实证检验在技术和数据方面固然存在其自身的局限,但是当前的技术提升和数据挖掘也在改善,将会为实证检验提供新的支撑。从根本上说,理论的开发和检验遵循不同的逻辑,也形成了不同的分工,因此致力于实证检验的学者还是应该首先立足于自身,从技术提升和数据挖掘出发,通过更严谨的方式渐进式地对尚未达成共识的理论进行检验和完善。

经验困惑、多样性与国际关系理论的创新路径

杨 原 中国社会科学院世界经济与政治研究所助理研究员

大家都承认理论研究很重要,但问题是如何研究理论?如何创新和发展理论?创造何种理论才是国际关系学者应该努力的方向?科尔根(Jeff Co1gan)教授在《国际研究季刊》近期发表的文章中指出了国际关系研究与教学脱节的问题,实际上国际关系的理论研究与政策应用研究同样存在脱节的问题。理论与政策研究相脱节,一个可能的症结是我们创造理论的方法存在问题。

国际关系学科创造理论的一个非常普遍且长期流行的方法是:首先提出一种理念或概念,接着分析这种理念或概念有多么重要,为什么重要,然后再以这种理念或概念为核心发展出一个分析框架,最后尝试将尽可能多的国际关系现象纳入这个分析框架,以展示这种理念或概念强大的解释力。比如,有些学者提出了国际社会这个理念,由此发展出英国学派理论;有些学者提出了等级制这个概念,由此发展出国际关系的等级制理论;有些学者强调人类对自尊的需求,由此发展出国际关系的文化理论;有些学者强调关系的重要性,由此发展出国际关系的关系理论;有些学者强调共生的重要性,由此发展出国际关系的共生理论;等等。受这种“理念驱动、概念先行”研究路径的影响,现在的国际关系理论研究在很大程度上给人的印象是,理论研究=概念研究。经常可以在期刊上看到诸如“联盟概念辨析”、“认同在国际政治中的作用”、“国际关系中的对冲战略”这样以探讨理论概念为中心的文章,似乎这才是理论研究,不探讨概念的文章就不算理论研究。

应当承认,由这种研究路径创造的理论,的确丰富了我们对国际关系的理解,可以说为学科的发展作出了贡献。但同时,也正是这种研究路径在不断制造和加剧理论与政策、理论与现实的隔阂。原因有三:

其一,如上所述,这种“理念驱动、概念先行”研究路径的基本步骤是“提出概念—阐释内涵—图解现实”。而政策研究首先需要确定正面临什么具体的现实问题,然后需要根据现实问题去寻找原因,对症下药,制定有针对性的对策。如此一来,理论研究的步骤与政策研究的步骤刚好相反,一个是从理念出发,一个是从现实出发。这就意味着理论研究与政策研究从研究伊始就存在先天性的隔膜。

其二,为了捍卫核心概念的正确性并凸显核心理念的解释力,理论家往往会自觉不自觉地比照概念裁剪现实,从而导致理论失真。尤其是当不同理论阵营相互展开辩论时,理论家为了捍卫自己理论阵营的正确性,往往会陷入旷日持久的概念之争、理念之辨,而“看不见”或者“不去看”窗外现实世界的变化,从而导致理论进一步偏离或滞后于现实。一个典型的例子是格雷泽(Char1es L. G1aser)的《国际政治的理性理论》,近乎于原教旨式地忠实于防御性现实主义的基本教义,但它所描绘和解释的仍是如18世纪欧洲那样武力扩张和领土吞并盛行的世界。无怪乎施韦勒(Randa11 L. Schwe11er)在为该书写的书评中会不太客气地抱怨说,格雷泽的理论“是一个时代错乱的棱镜,它把21世纪国际事务中绝大多数最重要的东西都过滤掉了”。

其三,“理念驱动、概念先行”这种方法背后的世界观或本体论有问题。这是三个原因中最为根本性的一个。

长期以来,国际关系学的理论观受以牛顿力学为基础的自然科学哲学影响很深,总是以普遍性和一般性作为评价理论好坏的标准和创造理论的追求目标,因此理论研究自然会更多地关注不同现象之间的相似性。华尔兹(Kenneth N. Wa1tz)对理论的认识在国际关系学界非常具有代表性,他认为理论应该解释那些反复出现的规律性现象。他的国际政治理论就致力于解释不同国家的行为何以是相似的。而为了自洽地解释不同现象的相似性,同时符合“奥卡姆剃刀”原则,就必需坚持用同一种理念或概念去解释各种不同的现象,因此学者自然会将更多的精力放在寻找有潜力的理念或概念上。

但问题是,国际政治现象在本质上究竟是相似的还是差异化和多样化的?唐世平教授将“演化主义”引入国际关系研究,这是一个很大的贡献。演化系统一个最突出的属性或特征就是多样性。多样性和差异性是包括生物圈和人类社会在内的一切演化系统最突出的属性,是一个演化系统能够演化的根本前提。为什么这么说呢?我们常说演化是“优胜劣汰”,首先必须存在差异,才谈的上谁“优”谁“劣”。假如所有单元都不存在差异,都是相似的,那么系统这张“大网”就无法对这些单元进行“过滤”和“筛选”,所有单元要么全部“胜出”,要么全部“淘汰”,演化也就无从发生。因此,多样性是演化系统能够成为演化系统的一个固有属性。

只要看过电视节目“动物世界”,对动植物知识稍有了解,就会对生物多样性有非常直观的印象。随便截取任意一个生态系统一角进行观察,都会看到生存于其中的生物都是千差万别的,分属于不同的界、门、纲、目、科、属、种。即使是在一些极端单调相似的外部环境中,这种多样性依然存在。比如同样生活在南极洲冰天雪地的企鹅,也有许多相互独立的种,不同种的企鹅形态各不相同。生物世界如此,人类社会也一样。上自政治制度和经济模式,下至语言文化和风俗习惯,不同国家和地区千差万别,正所谓“十里不同风,百里不同俗”。在国际社会中,既有俄罗斯和中国这样的大国,也有摩纳哥和圣马力诺这样的袖珍小国;既有朝鲜和沙特这样的世袭政体,也有法国和德国这样的共和制国家。

在演化系统中,不仅单元的形态是多样化的,而且单元的行为也是多样化的。从这个角度来看,唐世平教授的国际政治演化理论还有可以改进的空间,因为目前该理论对国家行为多样性强调得还不够。该理论认为,每个时代都有一种压倒其他战略的优势战略,这种战略能够在演化过程中将其他战略全部淘汰出局。例如在“进攻性现实主义世界”,进攻性战略是优势战略,那些不采取进攻性战略的国家都将被淘汰。观察任何一个演化系统就会发现,这种过度简化单元行为多样性的论断偏离了事实。在动物世界中,那些大型食肉动物总是最威风的,它们处于食物链的顶端,只有它们吃其他动物,没有其他动物能吃它们,看起来真令其他动物羡慕。可是,为什么不是所有动物都进化成为大型食肉动物呢?那些体型弱小、除了逃跑没有任何反抗能力的食草动物,为什么没有在“弱肉强食”的“丛林”中被演化所淘汰,反而在种类和数量上还远远超过食肉动物呢?相似地,在国际体系的任何特定时期,采取扩张性和征服性战略的国家都是少数,采取防御性战略的国家永远是大多数。这是从横向上看。从纵向上看,在近代欧洲,既有法国、俄国和德国这样大搞陆地扩张的国家,也有荷兰和英国这样大搞海洋扩张的国家,还有为数更多的只能被动防御的小国,没有哪种战略能够将其他战略全部淘汰。

由于对多样性的忽视,现有很多国际关系理论提出的战略建议都是“国家无差异的”,都假定适用于任何时候的任何国家,并认为自己给出的“处方”对所有国家都是最优的而且是“包治百病”的。比如进攻性现实主义认为大国应权力最大化,道义现实主义认为大国应讲道义,均势理论认为制衡战略优于追随战略,追随理论认为追随战略优于制衡战略,等等。然而,国际政治系统的演化属性决定了不同单元的行为一定是多样化的,争论哪种行为模式是最具一般性的是没有意义的,适用于任何国家、包打天下的万能战略是不存在的。

总之,是否存在广泛而深刻的多样性,是演化体系与非演化体系的一个重要区别。物理世界是非演化体系,所以自然科学能够从看似不一样的现象中寻找到相似性,然后建立普遍适用的理论;而生物世界和人类社会是演化体系,生物学和社会科学没有办法找到适用于所有体系单元的一般规律,因此也就无法建立放诸四海而皆准的牛顿力学式理论。社会现象本身就是不同的,就是有差异的,我们所能做的只能是承认这种差异性,然后解释这种差异性。在这一点上,笔者同意莱克(David Lake)2013年在《欧洲国际关系期刊》上发表的那篇文章的一个观点:国际关系理论的目的就是要解释为什么不同的国家对相同的外部刺激作出的反应是不同的。

而要解释这种差异性,首先必须发现这种差异性。这就要求我们在开展理论研究时,应当将更多的精力放在寻找国际政治现象的特殊性上,努力去发现一种国际现象与其他类似现象相比有多么特殊,有多么奇特,而不是观察它们有多么相似。这是一种“现象驱动、困惑先行”的理论研究路径:首先从现象入手,从现象的特殊性入手,观察一个现象是不是足够特殊,是不是超出了现有理论知识的理解范围。如果超出了,也就产生了所谓的“经验困惑”。如果这个经验困惑激发了我们的好奇心和求知欲,驱使我们想方设法解开困惑,那么我们对这个多样性世界的理解就随之加深了。

不妨举我们2015年一项研究以展示遵循“现象驱动、困惑先行”路径开展理论研究的实际过程。我们都知道一个基本常识:把朋友的敌人当敌人,这样的三角关系会很稳定;把朋友的敌人当朋友,这样的三角关系会很不稳定。所以在国际政治中,我们很难想象一个国家能够与两个敌对的国家同时保持同盟关系。比如冷战时期的中国要么“一边倒”,要么“两个拳头打人”,而不可能同时既与苏联结盟,又与美国结盟。事实上,由于这种现象实在太不可思议,因此现有的联盟理论压根就没有考虑过这个问题,更不用说解释它了。可是考察古代东亚历史我们却发现,古代朝鲜半岛国家就曾多次出现与当时体系内两个敌对大国同时结盟的现象。它们完全符合现代联盟理论对联盟的定义,也就是说,这种“两面结盟”的奇特现象的确真实存在过。

这种“两面结盟”现象的存在是国际政治多样性的一种体现。于是,我们从回答这个经验困惑入手,发现了一种能够在特定条件下导致小国与两个敌对大国同时结盟的机制。这种机制能够解释的现象非常有限,而且必须在严格的条件下才能成立,用传统的科学哲学标准来评价,这显然不是一个好理论,但它解释了现有国际关系理论没有预料到因而无法解释的一种特殊现象,加深了我们对国家结盟行为的理解,也在一定程度上达到了我们更好地认识这个多样化世界的目的。这项研究最终以《盟国的敌人还是盟国?——古代朝鲜半岛国家“两面结盟”之谜》为题发表在《当代亚太》2015年第5期上。

总之,国际政治理论研究应当对特殊性给予更多的关注,将发现经验困惑而不是构造概念作为理论创新的起点。

试论中国国际关系研究的实践自觉

张 春 上海国际问题研究院外交政策研究所副所长

国际关系研究,包括理论研究和实践研究,往往与现实中的外交实践存在某种脱节。一方面,这种脱节是合理的,因为学术提炼必须与现实保持一定距离,否则就无法升华为学术观点甚至思想;但另一方面,它也的确容易使此类研究陷入“自娱自乐”境地,这既有学者自身的取向原因,也有研究与实践之间的信息沟通不畅的原因。在中国,国际关系研究与具体实践的脱节更为明显。一方面,学术界与政策界的相互隔绝更为严重,中国尚未真正发展出在大多数西方国家较为普遍的“旋转门”机制;另一方面,中国国际关系学术界本身也存在诸多不足,特别是实践自觉严重落后于大多数西方国家。

何谓实践自觉?笔者认为,是国际关系学者对参与中国和国际的外交实践的自觉性。中国国际关系学者数量庞大,与具体实践的关系密切程度存在重大差异。中国国际关系学者所参与的具体实践又可分为两类:一是国内实践,即中国自身的外交决策、执行、监督与评估进程;二是国际实践,即国际社会对特定议题的决策、执行、监督与评估进程。依据不同学者对不同实践的参与水平差异,可以将中国国际关系学者分为四类:同时积极参与国内和国际实践的;积极参与国内实践但较少参与国际实践的;积极参与国际实践但较少参与国内实践的;对国内和国际实践都参与较少的。总体上,这四类学者的数量呈递增态势,即同时积极参与国内和国际实践的学者数量最少,对国内和国际实践参与都不积极的学者最多。

由于同时积极参与国内和国际实践的学者的实践自觉水平相对较高,因此中国国际关系学者的实践自觉提升包括三种类型:

首先,第二类即参与国内实践较多但国际实践较少的学者的实践自觉不足主要表现为两个方面:一是国际参与的实践自觉不足,二是对国内实践参与的学术反思自觉不足。这两个方面是相互联系、相互影响的。随着中国的快速崛起和外交事务对学术和智力支持的需求增加,再加上新型智库建设努力,大量学者已经相当深入地参与到中国外交实践中,如使馆借调、专家咨询、内参撰写、随团调研等。但这极易诱发另一发展,即此类学者对参与国际实践兴致不高。一方面,大量此类学者乐于在各种场合透露自身的政策影响力;另一方面,多数国际关系学者更喜欢追随领导人关心的议程,对可能重大影响中国外交但在领导人议事日程上排序不高的国际实践,并不重视。一个明显的例子是,尽管联合国2030年可持续发展议程对中国国内发展和外交均有重大影响,且习近平主席2015年9月访美首先是为了参加联合国发展峰会,然后顺访美国。但更多学者关注排序相对更高的中美关系,对2030年议程并不重视。因此,此类学者不仅要提升参与国际实践的自觉性,更要反思自身参与国内实践的自觉性是否“正常”,是否仍与学术要求相符。

其次,第三类即参与国际实践较多但国内实践较少的学者的实践自觉不足主要表现为对国内实践的参与不足。对此类学者而言,困难并不在于参与门槛,因为其国际影响力很大程度上为其国内实践参与铺平了道路。因此,决定其国内实践参与水平较低的核心原因在于他们对国内实践的认知或态度;或者更为准确地说,此类学者往往对中国自身的实践严重缺乏自信。进入20世纪90年代尤其是21世纪以来,中国国际关系学者大多接受西方国际关系理论的教育——有很多甚至直接在西方接受此类教育;更有甚者,他们中有不少是真正相信西方理论,以至于在谈到国际关系——包括理论和实践——时,多以更了解西方的理论或实践而自豪,而对中国的实践往往不够自信,甚至人云亦云地批评中国的实践,因此也谈不上积极参与国内实践。

最后,第四类即国内和国际实践的参与水平都相对较低的学者,其实践自觉的不足是全方位的。当然,导致这些学者参与国内和国际实践相对较少的原因可能很多,如所在机构地理位置相对偏僻导致参与较难、更注重抽象研究或理论教学等而对实际参与不感兴趣等,因此也需要对这一群体作进一步细分进而采取有针对性的能力提升计划。

如何提升中国国际关系学者的实践自觉?笔者认为,主要有四类措施,但在具体实施时应对具体群体具体讨论。

首先,最重要的并适用于所有四类群体的,是进一步端正对参与国内和国际实践的态度或认识。无论是对所有参与均持鄙视态度或自满态度,还是仅注意国内实践或国际实践的参与,其实都反映出不正确的实践自觉态度。作为国际关系学者,参与国内和国际实践的目的都应当是:促进理论与实践的进一步融合,进而服务于理论与政策的同步发展。全面鄙视各类参与的往往视实践参与为“不务正业”,而仅重视国内实践或国际实践参与的均存在认知上的偏颇,而仅重视实践参与的也背离了推进理论与实践相结合的初衷。

其次,对国内实践参与不足的学者而言,重点要提高其对中国外交的实践自信。在当前外交事务对智力支撑需求持续增加、国家对智库建设高度重视的背景下,国内实践的参与门槛正在降低。因此,诸多学者参与国内实践较少的重要原因之一在于对中国外交的实践自信不够,而这在很大程度上又与迷信西方理论有关。

例如,对当前中国外交的一个重大理论问题即是否继续坚持不干涉内政的讨论总体上有三种观点:一是坚持中国传统的不干涉内政原则,这明显属于少数派;二是放弃不干涉内政原则,其依据在中国自身有大量海外利益存在进而需要保护之外,还在于西方的所谓“保护的责任”或“人道主义干涉”等话语背后的道德压力;三是中间派,认为中国需要“建设性干预”或“创造性干预”。无论其差异有多大,这三种观点都存在一个根本错误,即在西方二元对立的“干涉vs.不干涉”话语框架内讨论这一问题,因此都无法为中国外交提供真正的指导,理论与实践的脱节也就在所难免。

笔者认为,中国迄今为止的实践总体上是值得肯定的,特别是自2005年以来在苏丹、南苏丹的表现。需要指出的是,马克思主义一贯讲究原则性与灵活性的平衡,中国在坚持不干涉内政的同时发挥积极影响力方面,也的确实现了这一平衡,无论是在南苏丹内战还是在叙利亚危机还是在朝鲜核危机中。

因此,提高中国学者对国内实践的参与自觉,首先是要提升对中国外交的实践自信,要认识到西方并不能解决中国的现实困难,然后跳出西方理论的桎梏,对中国已经走在理论前面的实践加以合理、有效总结。同样以不干涉内政原则为例,基于中国对各类地区热点问题解决的积极参与,王毅外长提出了“有中国特色的热点问题解决之路”的概念。笔者认为,如果加以适当发展,这一概念不仅可成为中国外交的有效指导,更可成为中国对国际的一项思想性贡献。但令人遗憾的,目前注意到这一概念的学者并不多,更不要说从理论上加以丰富和完善了。

再次,国际实践参与较少的学者要极大地提升其国际实践参与能力。在态度之外,此类学者可能还存在其他参与困难,如语言能力不够强,跟踪特别是参与国际实践可能有难度;又如,技术能力不足,对一些相对专业的国际问题只知其一,不知其二。例如,参与2030年议程的设定不仅需要熟练的英语能力,还需要较强的技术背景。2030年议程的17项目标中,除少数外均需要相当专业的知识,例如界定多维贫困并设定相应指标,又如理解发展议程中的“数据革命”。中国大多数国际关系学者仅掌握历史—哲学方法,缺乏科学素养,因此往往出现一种奇怪且尴尬的现象:一方面,国际关系学者是讨论中国国际话语权最积极的群体,另一方面,国际关系学者又是参与国际议程设定最不积极的群体。

最后,也应防止另一个极端,即过于重视实践参与而忽视甚至无视学术研究。换句话说,实践自觉要求中国国际关系学者在参与实践时也保持较强的学术思考和学术反思能力与意识。如果说在此前参与渠道过于稀缺而大多数学者专心于理论和学术研究的话,当前参与机会的增加则导致了新的困境:一方面,在国际事务变幻莫测的环境下,中国外交实践对智力支撑的需要正日益全面和深入;另一方面,机会增加也导致部分学者心态不稳,学术思考和反思能力下降,不愿意、不能够做严肃、深入的“冷板凳”研究。

综上所述,在讨论中国国际关系研究中的理论与实践脱节现象时,不仅要关注制度层面的“旋转门”建设,更要关注“不愿旋转”(纯学术研究)、“单向旋转”(只进不出)、“向外旋转”(迷信西方)的现象,要提高学者自身的实践自觉,从而为中国外交提供理论与实践有机结合的研究成果。

实践驱动的国际关系核心概念的泛化

汤 伟 上海社会科学院国际问题研究所副研究员

1.国际关系核心概念的泛化

概念是理论构建的前提,无论基于美国经验的西方国际关系理论还是中国国际关系理论的构建都需要核心概念,好的核心概念不仅包容足够的经验现象,一定条件下还成为学者、学派核心思想的结晶,譬如“国际社会”概念就成为英国学派的标签,“规范”是建构主义的主旨,由此新的理论构建过程也一般是核心概念的生成、重新发现或者对既有概念的改造过程。和理论的创新过程一样,概念随着问题的产生而产生,并在对问题解决贡献理论智慧和政策方案的过程中获得强大生命力。当然,指向理论创新的概念产生之后并不是静止的一成不变,有三种方式促使其概念出现变化或泛化:第一种,时代变迁内容有所变化,譬如英国学派的国际社会原义是“国家创立和共享的、并有助于塑造国家关系的共同利益、制度、规则和组织”,而现在国际社会可能包含更多的非国家行为主体、有着文明行为标准的世界社会和共同体,更接近社会学家约翰·迈耶凝练出的“世界社会”概念;第二种,同一时空概念创造出来之后被不同理论学派的人赋予不同的涵义,譬如“安全”本义指涉的国家或者政权的生存,常常和军事、战争、威慑、领土联系在一起,而上世纪80年代之后却被哥本哈根学派重新定义,指涉的主体超越传统的国家,出现了人类安全这样的概念,领域也超越军事、政权,包括环境、资源、卫生等非传统领域,哲学理念也从危机对抗上升为优态共存,安全呈现出主体增多、领域扩大、内涵呈现阶梯状;第三种,一些概念自生成起就充满含混,譬如“治理”本来就是不同的行为主体出于共同目的平等协商的制度和过程,核心精神是自愿性和平等性,后来罗西瑙将其引入国际关系领域,提出了两枝世界理论,差不多同一时间全球治理委员会却认为全球治理不是以正式的政府权威为基础,倾向于自下而上;然而现实主义者譬如斯蒂芬·克拉斯纳却提出全球治理的核心是国家,在全球经济治理的主要协商平台譬如G20主要是国家、是大国,这样治理有了更多的自上而下的内容,这意味着治理既自下而上也有自上而下,似乎已经没有什么和治理没有关系的了,这必然带来理论的含混。好的核心概念必须有着清晰的内涵和外延,有着看得见、摸得着的本体,既然如此为何核心概念依然出现了涵义泛化以至于一些学者认为出现无意义的情况?

2.国际关系核心概念泛化的动因

国际关系核心概念泛化有很多原因,既有时代原因也有语言本身的原因,但更重要的是实践的原因,而这种实践的原因就是政治经济学。这种政治经济学促使人们为了寻求某些问题的解决方案而对既有概念进行重新阐述,然而这些问题的性质是不同的,大致分为三类。首先,人类暂时无法解决甚至还没有足够的认识。理性世界人类所有决策主要基于科学主义,表现在数据、信息、档案,然而很多问题并没有足够的信息、数据,譬如气候变化—水—能源—粮食的复合问题,资源环境和现代经济体系的关系问题,这种条件下为了保证未来人类不出现问题,就需要从生存角度对现在的某些行为进行规避,由此产生安全化的诉求,安全的概念也就泛化;其次,人类对问题有着明确认知,也存在解决的可能性,然而出于国家利益和认知分歧产生不同见解,这种情况下国际社会为寻求共识就必须使用更为包容的概念。譬如,可持续发展是国际社会围绕环境恶化而提出的概念,然而发达国家常常试图将全球环境恶化归咎于发展中国家人口过度激增以及经济资源配置不合理、无效率增长,发展中国家却认为环境恶化主要源自发达国家的历史责任,由此演化出偏好生态保护和偏好发展的两种环境主义,这两种环境主义要形成共识就只能“可持续发展”。“可持续发展”话语赋予了处于不同发展水平的国家都能获取自己期望的东西。还比如全球治理,中国对治理比较强调国家治理能力,和美国对治理的理解更多强调公民社会、非政府行为体在全球范围的自由活动,然而具体治理机制又需要建立在共识基础上的合作,这就是国际政治事务的复杂性所在。第三,人类对某些问题存在解决的可能,但普遍重视不够、资源不足,需要包装在旧概念内以获得重视,“旧瓶装新酒”以设置议程和获得合法性,譬如气候变化究竟是发展问题还是安全问题存在争议,欧盟在2007年通过“安全”概念占据了道德制高点,而世界卫生组织也将流行病安全化以获得更多的权威资源。

需指出的是任何理论概念的生成、发现和改造都需要经过知识主体,知识主体发现无有效的概念阐述新的经验现象的时候或者无法解释经验现象的时候就需要创造出概念或者对既有概念进行再阐释。然而知识主体在理论创作过程中并不总是符合理论创造规律,由此出现了知识泡沫,这种知识泡沫首先出现于经济学界并迅速向其他学科蔓延,以至于一些学者仅仅为了兴趣和自身利益制造出一些研究议题将原有很严谨的概念解构,譬如当前国内学界提出了公共外交、城市外交的概念在本体和研究对象上明显存在争议,而国外的软权力、巧实力等等也存在类似的问题。

3.国际关系核心概念泛化的后果

既然国际关系核心概念泛化有着政治经济学成因,那么这种泛化就必然对国际关系理论和实践构成反作用,这种反作用可能是正面的也可能是负面的,而后果也就分为理论和实践两个层面。

理论层面,安全、治理、外交等国际关系核心概念泛化意味着以前没有的涵义进入概念系统,这固然是概念对新的经验现象进行了及时有效的回应,然而这仍然可以创造出其他新的概念,而不必使用旧概念。否则旧概念必然造成理论的含混、模糊,需要明确其具体语境才能知悉具体含义,而当作为核心概念进行理论创作以解释经验现象或者作为其他概念的逻辑前提时就必须首先说明其所指。这种泛化也意味着有了更多的使用地方,譬如治理既有国家治理也有国际治理还有全球治理,还譬如外交既有公共外交也有城市外交还有二轨外交,而约瑟夫·奈提炼出了软实力概念,后来希拉里·克林顿又提出了如何使用巧实力的问题。这就提出了新的问题,这些不同地方的同一个概念有着何种内在联系,同一概念不同的涵义之间是否可以构建出最大公约数。事实上,正如许多学者指出,某些概念过度扩展带来经验现象外延的增大,可随之而来的是解释效用还不如自身造成的混乱多,对理论创新来说反而成为负担。

实践层面,理论和概念的生命力要经得起逻辑推演和经验现象的检验,进而在此基础上构建起政策的行动力。概念泛化首先意味着更多的行为主体加入,因为不同行为主体都可从中获得自己想要的东西,而行为主体的加入又往往意味着更多资源的带入,后果就是概念调动了更多的资源形成不同可供选择的解决方案。行为主体增多往往意味着集体行动的困境,然而概念最大程度地包容了各种不同实践,使得共识增多,协调、协同的一面就会凸显,而集体行动相对容易达成。同样相反相成,涵义的增多往往对照不同的客观实际和不同行为主体差异化的客观需求,这使得不同行为主体将概念适用于自身时往往会以自己喜欢的方式进行,典型的“为我所用”,也就是说不同的行为主体都拥有对概念的解释权,而这种解释权赋予其行动的合法性。譬如美国所称的恐怖主义和中国所称的恐怖主义显然不是一回事,美国的反恐战略和中国的反恐战略也不一样,美国常常在中国进行反恐时指责中国,而中国却对美国反恐战略予以配合,这说明两者在国际体系中不同的位置,但两国和国际社会就共同打击恐怖主义还是有共识的。还譬如全球经济治理,G20达成许多共识,然而这些共识是否可以落实取决于各自的理解是否一致,落地的政策也未必能够协同,往往相互抵消,但共识依然存在。

国际关系教学如何服务于理论创新和外交实践?

左希迎 中国人民大学国际关系学院讲师

高校同时承担着教学和科研的重要任务,也是人才培养的重要平台。教学不仅有利于深化学者的学术研究,更能培育人才、服务外交实践。同样,扎实的学术研究和适当的外交实践能够引导学生探索学问,提升教学的水平。教学与理论创新、外交实践应该是相互促进的关系。对于中国的国际关系学科而言,教学工作的重要性不言而喻。与其他国家一样,当前中国的国际关系学科也面临理论创新的困境;而与其他国家不同的是,中国的国际关系学科的教学未能与外交实践紧密结合,仍然属于“两张皮”。换言之,中国的国际关系学科的教学工作既难以催生理论创新,又难以满足外交实践的需要,这在一定程度上反映了目前中国的国际关系学科的困境。总体而言,当前中国的国际关系学科在教学上主要存在三方面的问题。

首先,课程设置有待优化。中国的国际关系学科课程设置问题主要表现在两个方面:一方面,核心课程(专业必修课)不够合理。核心课程是一个学科教学工作的基石。国际关系学科大致有哪些固定的核心课程,对此学界应该有大致的共识。考虑到国际关系学科的特点,本科阶段的核心课程应该以基础研究为主,例如国际关系学概论、中国外交政策、国际关系史、国际政治经济学、国际关系理论、外交学和国际法,也应该涵盖政治学的一些课程,例如政治学原理、比较政治制度、西方政治思想史和中国政府与政治,还应该包含方法论的课程,例如社会科学研究方法,同时适度加入一些核心国家和地区的课程,例如美国外交政策和亚太经济与政治。然而,当前国内各高校的核心课程设置非常混乱,有一些核心课程没有引起重视,而有一些原本不够基础、没那么重要的课程却成为核心课程。另一方面,选修课过于细化。绝大多数高校存在选修课过于细化和庞杂的问题,其中原因大概是每个老师根据自己的研究方向开设课程,忽视了教学的基本要求。事实上,本科阶段不宜将选修课过于细化,而应致力于帮助学生搭建基本学科框架,掌握学科的基础知识。

其次,授课内容虚而不实。当前国际关系学科的教学,课程内容空虚,很难跟上时代的要求。一是可用于教学的优秀教材匮乏。教材是教学的基本工具,在本科阶段尤为重要。特别是在国际关系学科并不发达的背景下,使用优秀教材可以保证教学维持在基本的水平上。优秀教材的匮乏将不利于学生基本知识框架的建立,也不利于学术共识和学术共同体的发展。由于国内优秀教材少,并且修订速度难以满足需求,除了一些高校形成自己的风格和传统外,大多数高校教师是按照自己的知识体系传授知识,使得课程开设参差不齐。二是有些教师长期脱离科研一线,其课程内容多以介绍为主,无法及时更新知识体系。由于有些课程内容不够前沿,知识体系陈旧,无法向学生传授最新的研究成果,难以引导学生深入思考。三是对中国自身面临问题的深入思考不够。在学科的经典文献、基本理论和重大问题三个核心内容上,对重大问题的讨论容易被忽视,这导致课程内容整体上虚而不实。在授课内容上,对国内学者作出的学术贡献也相对缺乏尊重。当前,国内国际关系学科已经完成了引进和消化的过程,应该更平衡地看待中外学术研究。

再次,学生培养需要加强。目前本科教育的一个隐忧是教师对学生的要求太低,从课堂作业到期末考试,从阅读到写作,学生很容易蒙混过关,这应引起中国的国际关系学界的反思。这一问题的出现具有社会大环境和学校规章制度限制等方面的原因,但教师主动放低要求也是不能回避的因素。对学生要求过低的后果之一就是教学效果难以保证,以笔者近年来参加录取研究生的面试经验来看,大部分学生很少阅读专业经典著作,也没有掌握本学科基本的范式和知识。换言之,经过4年大学学习,我们教出来的学生很多在学业上并不合格。后果之二是研究生教育水平有待提高,由于本科教育质量不高,研究生教育的质量也无法保证。

鉴于当前中国的国际关系学科存在的一些教学问题,学界有必要对症下药,进一步改进教学工作,处理好教学与科研的关系,为理论创新奠定基础,为外交实践提供智力支持。根据有限的教学经验,笔者认为可以在以下三个方面推进教学转型。

第一,在教学设置上兼顾基础和前沿。核心课程的设置主要引导学生学习基础理论和基本历史,夯实知识基础。这种教学更多是通识性的,力求学生能通晓古今中外,拥有广博的视野。选修课设置应该以区域和议题为导向,关注人类社会面临的最新难题,这更多是实用主义的。因此,选修课设置或者按照地理区域或国别来划分,例如,美国研究、欧洲研究、东南亚研究、日本研究、俄罗斯研究和非洲研究等;或者按照研究议题来划分,例如,国际安全、全球治理和国际制度等。也就是说,核心课程和选修课的导向是不一样的,前者培养学生拥有基本知识,后者提倡学生根据兴趣选择研究现实议题。此外,必须指出的是,国际关系专业的学生不能自我封闭,而应跳出国际关系学科去阅读和学习,广泛涉猎各学科的经典著作,同时又要回到国际关系学科,以国际关系学科为业。这对教师提出了更高的要求,不仅要在知识广度和深度上提升自己,更要追踪学科前沿。

第二,在教学方式上从介绍式教学转向研究性教学。国际关系领域的教师不应该满足于单纯做知识的传授者,而应该做一个知识的创造者。这里涉及一个充满争议的话题,即教学重要还是科研重要?有些人认为教学最重要,对优秀教学的渴望也从侧面反映了当前各高校在教学上存在的问题,即好课程少,学生学习兴趣不大。事实上,教学与科研是互相促进的,两者不可偏废。在大学里,教师做好科研应该是做好教学的保证。好课程不只是靠口才和段子,而是靠知识体系。教师能否上好课,口才固然重要,但在做好科研的前提下,只要端正教学态度,课程效果一般不会太差。如果教师科研做不好,知识体系难免陈旧,教学往往局限于介绍。怀特海(A1fred N. Whitehead)曾说过:“要使知识充满活力,不能使知识僵化,而这是一切教育的核心问题。”对于国际关系这种实用主义的学科而言,知识僵化将是致命的,而研究性教学则可以避免这一困境。

第三,在教学内容上理论与政策兼容并包。在国际关系学科,理论与政策分属于两个独立的学术共同体,前者专注于理论研究,后者关注外交实践。从教学角度来看,教师需要上天入地,既能精通理论,又能玩转政策,以打通理论与政策之间的隔阂。事实上,这是一个高难度的要求。这是因为,每个教师关注的范围都有限,理论与政策分属于两种截然不同路径,兼容并包并不容易。这对教师提出的要求是:其一,既熟读理论经典,又能积极参与外交实践。相对而言,后者可能对教师的要求更为苛刻,这需要综合个人能力、个人意愿、工作平台和历史机遇等因素。其二,处理好理论、议题与区域的关系。国际关系学科教师最好能够兼顾理论、议题与区域,能够做一个复合型人才。换言之,教师在科研中应该通晓国际关系理论,同时选择某一重要议题作为研究对象,还要固定某一区域或者国别作为研究方向。如果这三者都具备,学者在教学和科研上将会有较大的腾挪空间,也有助于培养复合型人才,对于创新理论和服务实践具有深远的意义。

教学与科研,理论与政策,这两者经常处于紧张状态。作为教学和科研第一线的高校教师,应该积极改进教学工作,探索有益的教学内容和方式,以服务于理论创新和外交实践。对于年轻教师来说,如何提升自己的教学和科研水平,如何打通理论与政策之间的隔阂,这值得认真思考并努力尝试。

专精与博雅:国际关系学科人才培养和教材建设之我见

陈 拯 上海交通大学国际与公共事务学院国际关系系讲师

今日讨论的缘起,首先是一个老大难问题:国际关系学科教育现有的知识和话语难以适应外交政策分析和实践的现实需要,经常出现“两张皮”症状。同时又涉及一个“新挑战”:即学科发展进入所谓“常规阶段”后,国际关系学术训练中的“示范作品”与学术生产“尖端产品”并不合拍。

如何看待这两种脱节,笔者认为差距的出现有其一定的合理性。先说后者。教学阅读强调学科大方向,要求有所积淀,与具体前沿就难免有所差别。同时,学术分工的深化和前沿议题研究的日渐精细也是学术进步的表现。不必矫枉过正,树立某种指标作为学术评价的绝对标准,以致重蹈覆辙。同样,对策应用与学理研究的有机结合,首先就需要承认两者在研究对象、目标和方法上的差异,尊重彼此的分工。最理想的状态自然是学界同仁针对国家当前面临的重大或具体政策问题,虚实结合,推动理论与实践的相互促进。但是,对策研究和学理钻研都需要长期大量的积累投入,同样考验学者的智慧能力。可以说,它们本身并无高下之分,也很难说有“自然直接”的接口。既然两者很难兼得,那多数时候就不免有所取舍。两者能相结合自然更好,如若不能,又何妨自行其是,各美其美。过分强求结合,有时反而适得其反,令人无所适从。所谓的“两张皮”,最令人厌烦的恐怕还是生硬嫁接所带来的“不适”。

不过,在笔者看来,对上述“脱节”的关切,最核心的还是完善国际关系学科教学和人才培养的问题。此处结合个人学习和工作中的一些体会,谈几点意见。

首先,应推动不同国际问题研究机构在科研和人才培养上的分工,形成各自的专精特色,并在此基础上追求协同合作。与发达国家相比,中国的国际问题研究还缺乏精准分工和有效协作。10多年前,钱其琛曾在北京大学国际关系学院提出外交研究“三线划分”的说法:一线是外交部门;二线是各类研究机构;三线是大学。一线主要应对眼前,优势在于信息灵通;二线要进行中长期研究;而大学要从历史和全局的角度研究更长远、更具学理的问题。遗憾的是,多年过去,钱老的这种期待并未成为现实。最近几年的智库热中,不同机构特别是大学学者一窝蜂地介入某些议题的对策研究,结果学理创新未见突破,政策研究也乏善可陈。这大概是今天讨论学科教育与实践工作相脱离的关键背景。

这些问题的出现自然有学术资源和评价体制等的外因,不过在笔者看来,学科从业人员在知识和能力结构上“高不成、低不就”的同质化才是症结。其实,国际问题如此复杂,需要不同的机构和学者各有所长。无论是个人还是单位,其资源和能力都必然是有限的,因此有必要各自重点突破,错位发展。相应的,各线机构和人员应当有差异化的培养和评价。现今国内对于专业研究生的培养不同机构的差异和特色日渐呈现出淡化的迹象。这当然是学科专业化建设的结果,但“千校一面”不能不说是一种遗憾。“术业有专攻”,知识生产和学科建设也类似一个生态系统,每个人有不同的禀赋优势,各单元有不同的特性,各有各的发展空间,可以并育共生,各得其所。我们期待更多学有专精的学者,也需要更多术业专攻的研究机构。

其次,在相关教育和培训体系建设过程中,作为交叉学科的国际关系,有必要打破专业畛域偏见,“引进来”与“走出去”并重,拓展视野,拓宽基础,培养复合型“博雅”人才。最近几年,其他学科的学者日渐介入国际关系学者的传统领地,国际关系学者的本能倾向是强调自己学科的“专业门槛”。但如果专业化导致的是学科的封闭化,那就得不偿失了。作为一门应用社会科学,并在知识生产体系中居于下游,国际关系学科更多地需要借鉴和引申其他相关学科的知识方法。国际问题本身的多样性和复杂性更决定了其作为交叉学科的属性。这对人才培养提出了更高的要求。理想的状况是,国际关系学科的训练不仅能让学生掌握学科的基本理论和方法,还能够有效地利用和借鉴相关基础学科的研究成果,为本学科的知识积累和问题解决提供思路。然而现实中,国际关系专业学生的训练过程中,无论是本科生还是研究生,大多局限在国别研究和国际关系理论上,受学科边界限制较大,对其他相关学科的介绍大都浮光掠影,浅尝辄止,甚至达不到入门水平。结果,写文章时东抄西贴,偏听盲信。对于各领域的具体研究就更无从谈起了。

要改变“脱节”局面,弥补知识结构的缺陷,就需要打破专业的自我限制,努力拓展知识素养。一方面,这要求国际关系科班人员在明确自身专攻的议题领域之后,积极地“走出去”,利用各种条件对与该议题密切相关的学科领域进行系统学习,让它成为自己研究国际问题的依托和跳板。另一方面,也要开放地“引进来”,吸纳和引进其他学科专家学者加入到国际问题的研究和教学队伍之中,只有这样才能改善国际关系学界的知识结构。如果国际关系学科出身的学者不仅在本学科领域有自己的一席之地,而且到别的学科能反客为主的话,国际问题研究的合理分工和介入政策自然就不成问题了。

最后,国际关系专业的人才培养还有必要探索教学和训练的组织方式的转变,将重心由知识传授转向技能和思维的培养,突出对学生自主学习能力的训练。以学生为中心培养其创造能力几乎已成为老生常谈,但现今我们绝大多数课程和教学设计还是以专业知识某种系统性、完整性和连贯性为核心关切,是以学科为中心,以讲授为主要方式,而非以学生为中心。它确实有助于学生系统地掌握基本知识。但是,如果拘泥于知识的连贯、完整和全面,欠缺对学生自主思维和创新能力的训练,对于学生进一步发展帮助并不大。学生可能上了很多课程,但脱离了现实,也到达不了知识前沿,尤其是在今天这个知识爆炸时代更是如此。

要真正转变为以学生为中心,对教学方法和教材设计选择便提出了更高的要求。值得一提的是重视案例教学。这种方法在法学院和管理学院普遍应用,在国际关系学科教学中却普遍被忽视。案例教学是采用一个或数个案例引导学生参与问题界定、问题分析和问题解决的教学方法,是对一个或数个案例的深度探究。对于学生思维和技能的培养,案例教学有其独特的优势。首先,案例教学可以帮助学生更好地领会具体的知识点。其次,案例教学的精髓便是学生的主动参与,学生在参与中可以习得各种技能,如分析、陈述、组织、领导和合作等技能。再次,案例教学通过对问题的界定、分析和解决,以特殊的方式引导学生重塑思维方式,打破思维定势,学会批判性思考。作为具有相当实用性的一门政策科学,国际关系学科教育的品质也可以通过案例研究得到提升。

案例教学以学生为中心,重视学生的自学。教师仍然需要予以必要的辅助指导,事实上对教师提出了更高的要求。例如,案例教学中学生在更多时候以自学为主,这就必须通过特定的问题设置引导学生思考,并且让学生有办法来自我测试调整。因此要有思考、讨论、练习、测验和答案。目前,国内翻译出版的一些国外大学的经典教材基本上都包含这些内容,但有意并有效仿效的国产教材却不多。唐世平教授新近主持完成的《历史中的战略行为》教程可能是一个例外。

打破学科中心,强调自主学习,存在的更严峻挑战还在于学生的自主学习经常是跳跃式的学习,其知识就不能保证是系统、完整和全面的,这就需要其他材料特别是教材的补充。而要适应这种跳跃式的自我学习,教材本身也要有相应的调整。笔者认为,尤其重要的是教材本身需要尽量保持系统性,清晰易懂地介绍必要的基础知识。在学生的知识全部是由老师灌输的情况下,某一领域或问题的知识可以只纳入某本专题教材,不必重复。但是,一旦学生今后要以自学为主,学生特别是自学者所需要这门课程的基础知识最好能在这个课本里都能学到。教材内容应尽可能全面细致,主要基础知识能够包含进去就包含进去,同时还有进一步拓展的线索,为学生提供方便的参考,并且清晰易懂,就是自学者也能够读来引人入胜。总之,系统全面的教材便于学生自学,特别是便于学生跳跃式地开展学习。编写这样的国际关系教材,既有利于自身学科的人才培养,也有助于来自其他学科背景的人员掌握国际关系学的必备知识和技能,共同壮大国际问题研究的力量。

社会科学研究方法在《国际政治经济学》教学中的运用

黄琪轩 上海交通大学国际与公共事务学院副教授

长期以来,大学课堂教学,包括《国际政治经济学》的课程教学存在两大隔离的区域。第一大隔离的区域是“人文”与“社会科学”的隔离。长期以来,阅读经典是人文教育所重视的;而阅读前沿文献则是科学教育更看重的。《国际政治经济学》的课堂教学一直没有为二者的对话搭建桥梁。第二大隔离的区域,就是教学与科研的隔离。

《国际政治经济学》的日常教学,往往忽视将当前的研究与方法融入课堂。当前英文世界出版《国际政治经济学》教材,对2000年以后的研究主题和方法都不太关注,尤其对研究方法不太关注。①这些教材包括:Andrew Sob1e,Political Economy and Global Affairs,Washington,DC:CQ Press,2006;John Ravenhi11,Global Political Economy,New York:Oxford University Press,2005;Thomas Oat1ey,International Political Economy:Interests and Institutions in the Global Economy,New York:Pearson/ Longman,2009;Theodore Cohn,Global Political Economy:Theory and Practice,New York:Longman,2012;O’Brien and Marc Wi11iams,Global Political Economy:Evolution and Dynamics,Pa1grave Macmi11an,2013.这一学科的兴起也就50年左右的时间,忽略最近20年的国际政治经济学的研究与方法,让这门课的教学忽略了近五分之二的内容。

我们需要为《国际政治经济学》的教学搭建桥梁,搭建沟通科研与教学的桥梁。将社会科学的研究方法引入《国际政治经济学》的课堂教学就是搭建桥梁的一项尝试。本文主要介绍将反事实分析(Counterfactua1s)、过程追踪(Process Tracing)以及自然实验(Natura1 Experiments)引入课堂教学,进而沟通科研与课堂教学。

1.反事实分析在《国际政治经济学》教学中的运用

“反事实分析”是研究者通过提供历史上并没有真实发生过的、与事实相反的“可能选择”或者“替代选择”,进而探明是什么原因导致了特定结果。在日常生活中,我们经常会问:如果裴迪南大公没有去萨拉热窝,那么第一次世界大战是否就不会爆发?如果没有希特勒,那么是否就不会爆发第二次世界大战?①Jack Levy,“Counterfactua1s and Case Studies,”in Janet Box-Steffensmeier and Henry Brady and David Co11ier,eds.,The Oxford Handbook of Political Methodology,New York:Oxford University Press,p. 627.1993年的诺贝尔经济学奖得主罗伯特·福格尔(Robert W. Foge1)做过这样的检验,“假如19世纪美国没有大规模建造铁路,会对美国经济产生怎样的影响?”他运用反事实分析,挑战所谓的常识:“兴建铁路是19世纪美国经济高速增长的最重要原因之一。”福格尔向我们展示:如果当时没有修筑铁路,运河等运输手段会填补铁路的不足。铁路对美国经济增长的重要性被高估了,铁路对美国经济增长只有轻微的影响。

在国际政治经济学的研究中,世界经济萧条是被持续关注的话题。1929年的世界经济大萧条让世界大多数国家在同一时期陷入绝望与恐慌。巴里·艾肯格林(Barry Eichengreen)及其合作者问道:为什么这么多国家同时陷入大萧条?他指出:这是因为当时存在“金本位”这样一项制度安排,是金本位导致这么多国家迟迟走不出大萧条。而他做的一项“反事实分析”指出,如果当时陷入大萧条的国家果断抛弃金本位,实施货币贬值,那么,它们就可以很快走出大萧条。②Barry Eichengreen and Peter Temin,“Afterword:Counterfactua1 Histories of the Great Depression,”in Theo Ba1derston,ed.,The World Economy and National Economies in the Interwar Slump,New York:Pa1grave Macmi11an,2003,pp. 211~221.因此,他称“金本位”制度为黄金的镣铐。

在国际政治经济学的教学中,我们不仅可以向学生介绍反事实分析的研究,还可以运用这样的方法来展开教学。查尔斯·金德尔伯格(Char1es Kind1eberger)指出:英国霸权的衰落带来了世界经济萧条。③Char1es Kind1eberger,The World in Depression,1929~1939,Berke1ey and Los Ange1es:Universityof Ca1ifornia Press,1973.那么,如果英国霸权能继续下去,是否20世纪30年代的经济萧条就可以避免?杰弗里·弗里登(Jeffry Frieden)指出,美国为何在成为世界上第一大经济体以后,仍长期坚持孤立主义的国际战略?他指出:美联储、国务院代表了国际主义集团——背后利益集团是金融银行业和出口产业;而美国国会则代表了孤立主义集团——背后的利益集团是受国际竞争威胁、以国内市场为主的制造业。由于传统的孤立主义集团一直占据上风,因此,美国维系了很长时期的孤立主义政策。20世纪30年代的世界经济萧条重创了孤立主义集团的经济基础,国际主义集团才有机会主导政治权力,使美国对外经济政策在经济萧条以后改弦更张,推行国际主义的经济政策。①Jeffry Frieden,“Sectora1 Conf1ict and Foreign Economic Po1icy,”International Organization,Vo1. 42,No. 1,1988.这为我们提供了一个反事实分析的课堂问题:如果没有大萧条,美国的孤立主义政策是否还会继续下去?

在1975年,波音公司占据了全球商用飞机67%的市场份额,麦道公司占有33%的市场份额,而“空中客车”在全球商用飞机市场的市场占有率为0%。随着“空中客车”的发展,到1985年,“空中客车”在全球商用飞机的市场占有率上升到17%;到了1990年,“空中客车”的市场占有率上升至30%;在2005年至2007年间,“空中客车”的市场占有率上升至49. 2%。我们可以通过反事实分析来检验战略贸易理论。我们需要回答:没有欧洲国家的“重商主义”补贴,空中客车是否能抢占接近半壁江山的全球大型商用飞机的市场份额?

2.《国际政治经济学》教学中使用“过程追踪”

“过程追踪”这个词来自20世纪六七十年代的美国心理学。过程追踪强调按时间次序展开叙事,探析从原因到结果经历的中间步骤,展示事件发生的过程如何一步步展开,如何导致结果的出现,以此更清晰地展示因果机制。因此,过程追踪就像多米诺骨牌,如果桌面上有50张多米诺骨牌,过程追踪要展示出由第一张多米诺骨牌倒下怎么会传导下去,导致最后一张多米诺骨牌倒下。②Andrew Bennett and Jeffrey T. Checke1,“Process tracing:From Phi1osophica1 Roots to Best Practices,”in Andrew Bennett and Jeffrey T. Checke1,eds.,Process Tracing:From Metaphor to Analytic Tool,New York:Cambridge University Press,2015,p. 6.过程追踪法不同于历史学家对事件顺序的细节描述,而是需要展示关键步骤如何导致事件的结果。

在《国际政治经济学》的研究中,过程追踪的名篇是《展示理念作为原因》。③Craig Parsons,“Showing Ideas as Causes:The Origins of the European Union,”International Organization,Vo1. 56,No. 1,2002,pp. 47~84.欧洲的经济一体化是二战以后的重大问题。二战结束以后,在具有共同体意识的政治精英——时任法国外长罗伯特·舒曼(Robert Schuman)等共同体派的推动下,“欧共体”、“欧盟”这样一套独特的政治理念在法国逐渐形成发展。这一理念像滚雪球那样,影响的人越来越多,影响力越来越大,乃至改变了原本持有强硬立场的查尔斯·戴高乐等法国政治领导人。在这一理念的推动下,战后欧洲最终实现了一体化。因此,过程追踪很好地展示了法国国内的共同体派的理念推动了欧洲一体化的形成,理念有重要作用。

此外,还有研究用过程追踪展示历史上英国重大的政策调整:从重商主义转向自由贸易。英国的贸易政策转变离不开自由主义的关键人物即亚当·斯密。斯密和英国决策圈建立了紧密的联系,并积极影响英国政策制定者。在斯密的影响下,大英帝国的政策制定者如谢尔本伯爵(Ear1 of She1burne)所秉持的理念也在发生转变。谢尔本伯爵原本是坚定的重商主义者,他宣称不愿意失去美洲,并认为和其他国家缔结自由贸易的商业条约是荒谬之举。在斯密的积极推动和影响下,包括谢尔本伯爵在内的英国决策圈的思想开始转变。在谢尔本伯爵担任英国首相以后,他开始按照斯密的自由主义理念进行改革,不仅允许了美国独立,还尝试和欧洲国家和解。在贸易政策上,谢尔本伯爵开始推动英国和世界各国展开自由贸易。①James Morrison,“Before Hegemony:Adam Smith,American Independence,and the Origins of the First Era of G1oba1ization,”International Organization,Vo1. 66,No. 3,2012.过程追踪展示了像斯密这样的思想家积极行动起来,推动其理念付诸实施,影响决策层理念的变迁,也推动了世界开启了自由贸易时代。

而在教学中,可以通过锻炼学生完成“过程追踪”的小组作业,比如:美元如何取代英镑成为国际关键货币?这一重大的国际货币秩序调整有哪些关键参与者?他们有什么偏好?他们如何认识和评估当时的国际货币秩序?他们掌握什么信息,有怎样的预期?这些人如何一步一步地推动了结果的出现?此外,众所周知,尽管发展中国家常常遭遇国际金融市场的不测波动,那么发展中国家怎么会在20世纪八九十年代纷纷解除对国际资本的管制?让学生寻找这些国际政治经济学事件与现象发生过程中的参与者及其行动,他们的想法、预期以及行动如何逐步推动了结果的出现。

3.“自然实验”与《国际政治经济学》教学

社会学科越来越多地运用到实验研究。②黄琪轩:《比较政治经济学与实验研究》,《国家行政学院学报》,2011年,第2期。自然实验是实验研究的一种,不过自然实验却不这么“自然而然”的。首先,社会和政治的因素会影响我们的研究对象;其次,自然实验不是实验室的实验,而是观察研究,它不需要研究者去控制实验。因此,自然实验往往是研究者难以控制的,研究者难以改变研究对象的政体形式,也难以对研究对象实施殖民统治。但是,社会和政治的变迁却让研究者可以观察评估事件发生的因果关系。早年的自然实验源自自然科学。在19世纪中期,约翰·索尔(John Snow)展开了一项关于伦敦霍乱的研究。当时伦敦流行霍乱,由于人们不知道霍乱的传播途径,因此对此一筹莫展。索尔发现,伦敦有两家自来水公司。第一家是南华克&沃克斯豪尔公司(Southwark& Vauxha11 company),它在泰晤士河的下游取水。第二家是兰贝斯公司(Lambeth company),它在泰晤士河上游取水。索尔发现,饮用兰贝斯自来水公司的伦敦居民大部分没得霍乱:霍乱患病率为3. 7%;而饮用南华克&沃克斯豪尔自来水公司的居民患病率为31. 5%。①Thad Dunning,Natural Experiments in the Social Science:A Design-Based Approach,New York:Cambridge University Press,2012,p. 13.因此,自来水公司的选址为当时索尔的自然实验研究提供了观察的机会。这让索尔能据此推断:取水管在下游的公司饮用水,被伦敦的排水污染了。索尔判定霍乱是通过饮水而不是空气传播。

贾雷德·戴蒙德在其畅销书《枪炮、病菌与钢铁》中也运用了自然实验的方法。在1835年,有500名毛利人登陆查塔姆群岛,灭掉了那里的莫里奥里人。事实上,毛利人和莫里奥里人有着共同的祖先,他们在一千年前分道扬镳,分别定居在不同的两个小岛。这样的定居为自然实验的研究提供了机会。为何定居在不同的小岛,会导致两个族群不同的后果呢?②Jared Diamond,Guns,Germs and Steel:The Fates of Human Societies,New York:Norton & Company,1999,Chp. 2.

在比较政治学中,自然实验研究比较有名的案例是有关赞比亚和马拉维族群冲突的研究。这两个国家都有相同的两个族群。在马拉维,两个族群所占的人口比重比较大,因此在政治竞争中,各方都是政治联盟争取的对象。两个族群被动员起来,相互敌视和竞争,引发持续的冲突;而在赞比亚,由于两个族群所占的人口比重比较小,因此这两个族群在政治上被忽视了,幸运的是他们没有动员起来,反而双方能安享太平。③Danie1 Posner,“The Po1itica1 Sa1ience of Cu1tura1 Difference:Why Chewas and Tumbukas are A11ies in Zambia and Adversaries in Ma1awi,”American Political Science Review,Vo1. 98,No. 4,2004,pp. 529~545.非洲疆界的武断划分把两个族群划分到两个不同的国家,这为自然实验的研究提供了观察的对象。

在国际政治经济学中,基斯·达登(Keith Darden)从苏联解体提供的机会展开了自然实验的研究。由于苏联解体,把以往原本在一起的政治实体划分为不同的国家。解体以后,前苏联的加盟共和国对世界贸易组织抱有迥然不同的态度。它们的经济决策可以分为三类:迅速加入世贸组织(如立陶宛等国家);基于与前苏联国家的经济联系成立区域关税同盟(如白俄罗斯、塔吉克斯坦等国家);还有国家则采取闭关锁国的经济政策(如乌兹别克斯坦、土库曼斯坦等)。为什么这些国家的对外经济政策会呈现出如此大的差异?由于苏联的解体,研究者根据这一自然实验可以展示三类国家政治精英理念的差异影响了其对外经济决策。在不同的国家,持不同理念的精英占主导地位,会带来显著的对外经济政策差异。在有的国家,主导精英的理念是苏联一体主义(Soviet integra1ists),这些国家会选择加强与前苏联国家的经济联系,建立区域贸易集团。在主导精英持自由主义理念的国家会选择加入世界贸易组织。而在主导精英持有重商主义理念的国家会选择了闭关自守。①Keith Darden,Economic Liberalism and Its Rivals:The Formation of International Institutions among the Post-Soviet States,New York:Cambridge University Press,2009.事实上,苏联的解体是自然实验展开的基础,作者展示了不同的理念会导致这些精英做出非常不同的国际经济选择。

而在教学中,我们可以根据国际政治经济学研究中的一些素材来向学生展示自然实验。比如,我们来看历史上英国殖民地在当前的发展现状,就会发现它们发展呈现很大差异。就发展程度而言,澳大利亚、新加坡已经跻身发达国家的行列;而同样被英国殖民过的塞拉利昂、尼日利亚则深陷世界上最不发达国家的泥潭。当然,还有一些国家处于中间位置,它们既不是最好的,也没有成为最糟糕的,如斯里兰卡、埃及等国家。②Matthew Lange,Lineages of Despotism and Development:British Colonialism and State Power,Chicago and London:The University of Chicago Press,2009.英国的殖民为我们提供了自然实验的场景。因为英国对有的地方采取直接殖民的统治形式,有的地方则采取间接殖民的统治形式。学生需要从中探寻历史上采取不同的殖民形式,为何会引起经济绩效的差异。

4.结语

除了上述几种研究方法可以运用到课堂教学,社会科学中还有大量的方法可以丰富《国际政治经济学》的课堂教学,包括个案研究、比较历史分析等。而将研究方法引入教学,有一个共同点,就是锻炼学生寻找国际政治经济学中的规律,让学生更有章法地寻找规律,进而提高思维水平。

内森·罗森博格(Nathan Rosenberg)等人在《大学在产业技术进步中的作用》一文中指出:像斯坦福大学等美国大学并没有为硅谷直接提供技术,并没有实现“产学研”的无缝对接。罗森博格指出,人们需要走出以往的误区,事实表明,大学不是新产品的发明者,大学的目的是培养人。大学从事的学术研究培养了一批人,让这些人加深对技术的了解,这样才推动了美国技术与产业进步。①Nathan Rosenberg and Richard Ne1son,“The Ro1es of Universities in the Advance of Industria1 Techno1ogy,”in Richard Rosenb1oom and Wi11iam Spencer,eds.,Engines of Innovation:U. S. Industrial Research at the End of an Era,Boston:HarvardBusinessSchoo1 Press,1996,pp. 87~109.

将社会科学研究方法引入《国际政治经济学》的课堂教学,目的也不是直接服务于中国的对外经济战略实践。在教学中引入社会科学方法的目的也是通过学习研究方法,培养学生更娴熟的技能寻找因果关系,更清晰的思维分析问题。大学的学术研究培养了一批人,让这些人加深对国际政治经济问题的理解,这样也可以更长远地服务于中国对外政治经济战略与实践。

理论与实践:国际关系学科的基础课程设置

顾 炜 上海社会科学院国际问题研究所助理研究员

外交实践的发展和理论研究的创新,都需要国际关系学科培养更多的复合型人才。归结到教学方面,则需要在设置本科生的基础课程时,兼顾理论与实践两方面的需要。在这一问题上,我们的邻国俄罗斯有值得我们学习和借鉴的经验。

1.俄罗斯莫斯科国立大学世界政治系的基础课程特点

2015年4月,莫斯科大学世界政治系颁行了新的国际关系专业教学计划,其中最大的变化是将本科的学制由此前的5年缩短为4年,相应的课程设置也进行了调整。这一调整不仅有助于同国际接轨的需要,也反映了其不断更新的培养思路。

新版的四年制教学计划主要分为必修和选修两个部分。②本部分所有关于莫斯科国立大学世界政治系教学计划的数据来源于该系网站,http:/ / fmp. msu. ru/。

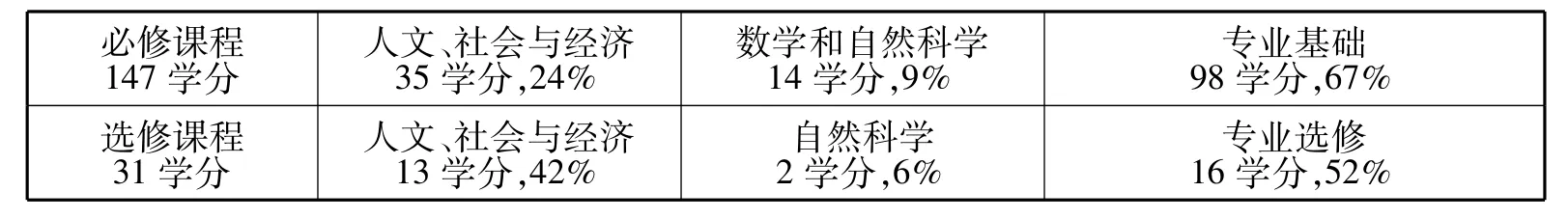

必修课程147学分人文、社会与经济35学分,24%数学和自然科学14学分,9%专业基础98学分,67%选修课程31学分人文、社会与经济13学分,42%自然科学2学分,6%专业选修16学分,52%

整体上看,相较之前的教学计划,新版教学计划在课程分类方面依然保持了原有的类别和大致比例,但在具体课程设置上有所压缩和调整,从而保持并呈现出3个方面的特点。

(1)包含多个学科的基础课程。国际关系学科属于社会科学,但在必修课程中依然安排了三分之一的人文科学和自然科学课程。其中“人文、社会与经济”部分包括俄国史(5学分)、世界史(7学分)、哲学(2学分)、俄语与语言文化(4学分)、外语(9学分)、法学(4学分)、经济学(4学分)等7门课程;“数学和自然科学”部分包括信息学与信息技术(4学分)、高等数学基础(2学分)、现代自然科学(8学分)等3门课程。相较于旧版,新版教学计划将部分课程如文化学、政治族群社会学、世界经济、世界宗教、经济地理学等放在选修课中,部分课程如心理学、教育学、社会学、生态学/逻辑学等被删减。尽管不如旧版全面,但重新整合的课程仍然保证学生能够学到多个学科的专业基础课,涵盖人文学科、社会科学和自然科学,有助于为学生打下扎实的综合性基础。

(2)高度重视外语的学习和训练。外语能力是开展国际关系理论研究和从事外交实践的重要基础,有助于实现理论与实践的平衡与统一。莫斯科大学世界政治系历来高度重视外语的学习与训练。新旧两版教学计划中,本科生都必须修习第二外语。第一外语语种通常为英语,第二外语语种则有包括德语、法语、西班牙语、日语、汉语、意大利语、阿拉伯语等。语种的多元化是国际关系专业外语教学的特色之一。而新版教学计划更加强了外语的教学。除了基础必修课中包含9学分的外语课外,在98学分的专业基础课中,有57学分为外语课程,其中27学分为专业外语,30学分为第二外语。这就意味着本科生在必修课程的147学分中,共计66学分为外语课程。这有助于促进理论与实践的平衡。旧版教学计划中,外语部分分为“外语基础”与“第二外语”两门课程,与之不同的是新版教学计划突出了专业外语的学习。

(3)在理论学习的同时强调俄罗斯特色。新版教学计划对专业课进行了大力度的整合和调整,部分课程如“新世界秩序中的俄罗斯现代外交政策”、“世界经济与国际经济关系”、“外交与领事服务”等并入了其他课程中。目前开设的专业基础必修课包括生命安全(2学分)、政治学与政治理论(3学分)、外国宪法(3学分)、国际关系史(8学分)、现代国际关系(2学分)、世界政治(4学分)、国际关系理论(3学分)、21世纪的国际冲突(3学分)、国际安全基础(2学分)、独联体地区的经济和政治进程(3学分)、全球政治中的俄罗斯(5学分)、外交学理论与实践(3学分)等。专业选修课包括国际法(2学分)、政治地理学(3学分)、信息社会(2学分)、国际组织(3学分)、国际关系的地区方面——“西方”(3学分)、国际关系的地区方面——“东方”(3学分)等。这些课程涵盖国际关系史、国际关系理论、外交学等学科基础理论,其教学内容也与很多国家的国际关系学科教学相类似,阅读书目也大都是西方国际关系理论名著。但还有一些课程明显强调俄罗斯的特点,引导学生学习和思考俄罗斯在世界政治中的地位和影响、俄罗斯的周边关系(独联体)以及俄罗斯如何看待世界(东方与西方的分野)等问题。

2.我国大学国际关系学科基础课程设置中的问题与改进

相较于其他社会科学门类,国际关系是一门比较年轻的学科,西方理论和话语长期占据着主导性地位,这在俄罗斯的课程设置中得到鲜明的反映,这一问题在我国也同样存在。并且我们当前的基础课程设置还存在许多突出问题,不仅影响了理论研究的创新步伐,也不利于培养外交实践需要的复合型人才。

(1)课程类别较单一,多样性欠缺。国际问题涉及一个国家对外交往的方方面面,很多时候需要跨学科的知识,同时,国际关系学科的发展也离不开对其他学科研究方法的借鉴。因此,掌握多门学科的基本知识和研究方法对国关人才的培养非常重要。

但整体上看,我国高校国际关系学科的基础课程类别设置比较单一,多集中于法学、政治学和国际关系学领域。为弥补不足,很多学生采取辅修或双修第二专业的方式增强自身的知识储备和素质能力;很多导师也有意在硕、博士阶段招录跨专业的学生;一些学校在选修课方面增加了高等数学基础、传播学、社会学、信息管理等课程。上述做法都有助于改变多样性欠缺的问题,但依然存在不足。我们可以学习俄罗斯的经验,采取部分选修课改为必修课的措施,促使学生得到相应的基础训练;在课程设置上,增加逻辑学、统计学、经济学等多学科、跨学科的课程。针对学生基础参差不齐和难以尽快完成应试教育向专业教育转换的问题,需要增加汉语言文学与文化、中国历史、世界历史等课程,这些基础训练不能忽视,否则专业教师经常遇到的学生弄不清论文和作文的差别、写出来的东西语病连篇等问题将长期存在。

(2)外语课程单一,外语与专业之间存在水平差距。国际关系学科需要培养具有较高外语水平的人才,这是适应外交实践的需要;与此同时,我们输送人才也应该具备较为丰富的专业知识和较高的理论水平。两者不可偏废。

然而,受母语影响和时代条件的限制,很多国关人才精通一门英语都存在一定的问题,更不要说第二外语了。做理论研究的专业人士在外语实践能力方面存在不足,外交部等实践部门又时常被斥责为“翻译部”,这显示出过往的人才培养在理论和实践方面存在不平衡发展的情况。当然,也必须看到,近年来,很多学校加强了英语教学特别是专业英语的学习和训练,同时由于英语在国际关系学科中的主导性地位,使得英语专业与国际关系专业培养出的学生在后续发展过程中能够较快弥合专业与外语水平之间的差距,实现复合型发展的目标。但对非通用语种或小语种来说,这种差距仍然明显存在,不仅国际关系学科,包括经济学等社会科学学科,都存在导师招不到既懂外语又懂专业的本科毕业生。

而中国的国际关系学科,无论是在实践层面还是理论层面,可以预见的是将更加需要掌握两门外语、同时具备理论知识和专业研究能力的复合型人才。我们目前国际关系专业的第二外语学习,仅在部分高校的博士培养阶段才是必修课程,很多专业研究者直到为了研究需要或实际的出国需要才开始进行第二外语的学习。这对开阔研究视野、更好地了解研究对象国,都是不利因素。由此,借鉴俄罗斯的做法,我国高校应该在条件允许的情况下为国际关系学的本科生开设第二外语课程,允许有精力的学生双修或辅修第二外语的专业课程,这将有助于促进复合型人才的培养。

(3)不了解中国,只盯着世界。尽管国际关系学科涉及面广,但无论在理论上建构中国学派,还是为外交实践服务,该学科所培养的人才都需要立足于中国。但相当长的时间里,我们偏重于给学生介绍世界,引进西方的新理论和新方法,却忽视了对中国自身的理解,相当一些学校的基础课程中没有与中国有关的课程。这使我们的学生只盯着世界而不了解中国。

无论是学科发展还是外交实践,我们只有更了解自身,理解中国与世界的关系,探寻中国在历史长河和现实世界中的发展逻辑,才能更有自信地推动中国国际关系学科的进步。因此,在我们给学生开设西方政治制度史、西方政治思想史的同时,也应该开设中国政治制度史、中国政治思想史等课程,即增加更多的有助于学生理解中国的课程。而对中国理解的加深,将有助于推动国际关系学科呈现更加明显的中国特色。

国际政治思想史研究的两种路径:观念史与考古学

陈玉聃 复旦大学国际关系与公共事务学院讲师

40多年前,马丁·怀特在其名作《为什么没有国际理论》中开篇即指出,政治学学科虽然内部存在着诸多分歧和冲突,但具有统摄聚合之物,即政治思想史,而政治学的“双生子”国际关系学科则并无那种自古而今的经典之脉络。尽管在21世纪初,曾有学者提及国际关系经典理论研究的“复兴”,实则似从未“兴”过,谈何“复兴”。但时至今日,思想史研究在国际政治这门关注现实的学科中仍是冷门中的冷门,与政治学、法学、历史学以及经济学这些学科相比都有所不如。

以往我们所熟知的思想史,多以列人头、制传统为基本写法,追溯和解读人类历史上已获认定的大师一以贯之的思想脉络。在思想史研究较为成熟的政治学、史学界,如此方式自然早已受到质疑,不消说剑桥学派的巨大影响,便是国内学者也对此多有反思,独辟蹊径,强调“重访”那“执拗的低音”、“发潜德之幽光”。①葛兆光、王汎森:《寻找“执拗的低音”》,《东方早报·上海书评》2011年7月24日。

与之相较,国际政治思想史的研究尚属初级阶段,若借用某位学者的论断,“仅仅从形而上学史来看待西方思想史……我们得到的不过是一个畸形的西方思想史形象”,①刘小枫:《中文版出版说明》,载沃格林著,谢华育等译:《政治观念史稿》,华东师范大学出版社2009年版。那么在国际政治学科中,便是如此畸形的思想史——不论中西——也尚不完备。仅以通史为例,早在20世纪20年代,女性古典学家的先驱史塔威尔(F. M. Stawe11)就出版了《国际思想之成长》一书,简明扼要地梳理了自古至今的西方思想观念。但在此后的一个世纪中,类似主题的作品屈指可数,且大多集中于英国学者。之所以说其初级,是因为最基本的素材问题始终困扰着此间的耕耘者:哪些作品可以成为国际政治思想史的研究对象?它们有没有可靠的译本(哪怕是英文的)?因此,在真正进行研究之前,经典文本的选择和编纂直至今日仍然是未竟的工作,而目前最佳的成果大概是布朗等著名学者编写的《政治思想中的国际关系学:从古希腊到一战的文本》。

当然我们很难说,脱离政治思想史的脉络,国际关系学科可以确定自己的经典谱系,因此目前仅有的那些国际政治思想通史著作,大多采取依附政治哲学领域经典之人之作的方便做法,截取其中与国际政治相关的部分进行论说。汤普森颇有影响的《国际思想之父》一书,就以一种通俗的方式列数柏拉图、亚里士多德、格劳修斯和霍布斯等人物,而此书副标题即为“政治理论的遗产”。新近由勒博等英美学者主编的文集《理论家归来》,②Richard Ned Lebow,Peer Schouten and Hidemi Suganami,eds.,The Return of the Theorists:Dialogues with Great Thinkers in International Relations,Pa1grave Macmi11an,2016.也自荷马、修昔底德至怀特、艾尔斯坦,将约40位已故思想家依次排列,只不过别出心裁地让他们参与到关于国际政治的虚拟对话中。

深受马丁·怀特影响的英国学者,则往往将不同的思想家分作几大流派,阐释他们各自所属的传统,其中的极致之作是布歇的《国际关系的政治理论:从修昔底德至今》。③David Boucher,Political Theories of International Relations,Oxford:Oxford University Press,1998.在这部专著中,作者列出了经验现实主义、普遍道德秩序和历史理性三大传统,将古希腊至20世纪的诸多西方思想家统摄其中。除此之外,以历史分期为序,突出每一个阶段的时代主题,也是一种普遍的方法。帕金森的《国际关系哲学:一项思想史的研究》④Frederick Parkinson,The Philosophy of International Relations,Bever1ey Hi11s:Sage pub1ications,1977.一书,即为每个时代都匹配了一种“主义”,致力于厘清“随着时代变迁,基本假设所发生的变化”。贝尔的《国际政治理论史:“国际”之本体论》①Hartmut Behr,A History of International Political Theory:Ontologies of the International,Pa1grave Macmi11an,2010.一书则以二元论梳理了国际政治思想的发展历程:如何从古代希腊、罗马和基督教时期的普遍主义(Universa1ism),变为文艺复兴和启蒙时期的普遍性思维(Universa1istic Thinking),再到19、20世纪出现以国家为核心的特殊主义(Particu1arism),最后在20世纪的国际关系理论中实现特殊主义的固化这样一个历史过程,并探讨是否可能重归普遍性思考的传统。我们所熟悉的挪威学者克努成的《国际关系理论史导论》一书,也是遵照历史分期方法的佳作,只不过刻意将古希腊和罗马时代略去,将帝国晚期作为理论史的开端。

以上诸种研究方法虽各有其妙,但总括起来,似都围绕着国际政治思想的“一致性”而展开。列举明哲思想大多是为了强调其“永恒价值”,显示国际政治中的“伟大的存在之链”;确立流派传统便是构筑自古至今某些不变的主题和核心假设,即“纵向的一致”;划分历史阶段则凸显了某一时代的主导思想,即“横向的一致”。这些著作当然为国际政治思想史研究筑下了坚实的基础,但若借用福柯的术语,我们大概可将它们都称作“观念史”,即“关于起始和终结的学问,关于模糊的延续和回归的描述,关于线性历史发展的重构”,其关键词是“起源、延续和整体化”。②Miche1 Foucau1t,The Archaeology of Knowledge,Rout1edge,2002,pp. 153~154.福柯针锋相对地提出了“考古学”的概念,即强调话语的模糊性而非文本的清晰性、话语的特殊性而非传统的延续性、作品的复杂性而非全集的同一性、文意的变化性而非原意的纯洁性。当然,福柯的“知识考古学”主要针对的是文本之政治和哲学含义,未必能照搬在国际政治思想研究之中。但它的确让我们洞察目前研究路径的短处:对“永恒遗产”的追求易于导致历史比附和思想滥用,对流派传统的构建易于带来对思想家的误读和简化,对时代观念的提炼易于忽视不同的声音、夸大历史的突变。

应当看到,已有学者意识到了这一问题,试图依新的路径进行思想史的研究,尤其值得一提的是基恩的《国际政治思想:历史引论》。作者明确提出了对过度强调“一致性”研究路径的批评:“大多数关于国际政治思想史的研究,都强烈地受到20世纪末期人们对于世界的思考方式的影响;这些研究常常将当代的观念投射到过去,由此说明一些伟大的思想‘传统’——这样的‘传统’与我们当前的问题和辩论全然吻合,这是多么令人生疑的巧合。”③Edward Keene,International Political Thought:An Historical Introduction,Po1ity,2005,p. vi.虽然此书也以历史阶段为顺序,但每一章都会先简要介绍这一时代在当前教科书中是如何被归纳的,又有哪些问题是被人们所忽视的。作者对以斯金纳为代表的剑桥学派借鉴颇多,不是关注伟大的思想家对当代国际政治的教诲和他们构成的所谓“传统”,而是聚焦于先哲如何在各自特定的语言、政治和社会背景中书写自己的作品。基恩的作品尽管篇幅并不大,他也强调这并非是一项宏大的国际政治思想史研究本身,而是一个引论,但毕竟尝试了一种新的研究思路。

对于这一领域的研究者而言,目前的不完备又恰可看作是一个机遇,为后来者提供了广阔的空间。

一方面,对观念史或者说国际政治中的“形而上学”史的梳理仍是基础的工作。国际政治中的经典之作在多大程度上与政治思想史重合?换言之,我们是否有可能以及如何确立国际政治的思想谱系?过去的伟大心灵,对400年(更确切地说是100年)威斯特伐利亚体系“束身衣”之中的当代学者或可提供有益的、富于前瞻性的启示;思想家如何探讨各自的时代主题乃至其困惑也不失为可贵的教训。另一方面,学者尤须重视目前极为薄弱的“考古学”路径,将思想家的论述置于其时代背景中考察,挖掘“主旋律”背后的“嗡嗡声”和“执拗的低音”,揭示思想史中的断裂、纷争和建构;更重要的是,从丰富的素材——艺术作品、民间信仰、通俗文化,等等——中更为立体地理解历史上的人们对国际政治的认知,不论其属于理性或感性,而非将思想史狭隘地看作是思想家的历史。

中国学者尤其可能为国际政治思想史的研究注入活力。这不只是因为我们可以用自己的传统思想资源丰富对国际政治的理解,或是建立自己的思想史谱系,更加重要的是,中西方历史上远为不同的思想历程为两者构筑“对位”提供了可能。王汎森先生提到:“同一时间的历史发展是由多个层次构成的,有些是主调,有些虽然存在,却成了执拗的低音。对这些‘低音’需要‘重访’……从问题遮蔽的那一面看主流与边缘的分叉点……不是要取代主流,而是要丰富资源的多元性。”①葛兆光、王汎森:《寻找“执拗的低音”》,《东方早报·上海书评》2011年7月24日。简而言之,过去被遮蔽甚至淘汰的并非在今天也毫无价值。因中西殊异,中国历史上某一时期被遮蔽的可能恰是西方历史上某一时期的思想主流,反之亦然(如世界主义),这样两者就可能相互作为“考古学”路径的发掘利器,以它山之石而攻玉,彼此印证阐发。

若将“观念史”视为国际政治思想史研究的“正”,那么“考古学”则可谓“奇”,“奇正者,天人相变之阴阳”,“奇正相生,如循环之无端”,两种路径的互通交汇或许是未来研究的可行之道。

跨越“大分裂”:以国家能力为例

张 昕 华东师范大学国际关系与地区发展研究院讲师

本文以国家能力为例,讨论国际关系学科与比较政治学的学科分裂的原因和后果,并分析一个融合体系的基本特征。

1.“大分裂”的现象及其学科发展史的源流

政治学领域关于国家的研究经常被两个次级学科分割,造成了议题重合但研究对话却极为有限的局面。这种局面存在于欧美学界,也清楚地反映在中国的国际关系研究中。这种分裂从形式上看是将国家对内和对外的研究视为两个完全独立的领域,各自有自己的核心议题、基本假定和研究方法,从而各自需要在相对独立的空间内展开研究。

具体而言,以英美学界的比较政治学为代表(也包括政治社会学等相关学科),一类研究将国际维度视为既定,而将国内因素视为本体论意义上的首要分析对象。而传统意义上的国际关系学科(尤其是在国际关系学科中目前占据主流地位的现实主义传统)则正好相反。具体到对国家能力的讨论,在前者被广泛接受的这一概念,在后者则很少涉及,取而代之的是诸如国家权力这样的核心概念。

这样对于国际关系学科的自我定位,在中国的国际关系研究的实践中则进一步表现为如下一条不断约束自己研究对象和话语范畴的链条:从“国际关系研究→国家间关系研究→国家政府间关系研究→大国国家政府间关系研究→大国国家政府间外交关系研究→大国国家政府间外交策略研究”。虽然国际关系学科内部的多元性一直存在,但不可否认“大国政府间外交策略”的研究已经成为国际关系研究的核心和主流,甚至也塑造了本学科以外世界对于学科本身的认识,这也使得上述国际关系学科与比较政治学之间的“大分裂”在中国表现得更加清晰。

借助知识社会学的研究,我们可以清楚地看到:国际关系作为战后在美国发展起来的学科,为了谋求自己作为一个相对独立学科的合法性,有意识地强调了现实主义的一系列基本假设,最具代表性的就是肯尼斯·沃尔兹对于国际关系的界定。这些假定包括:(1)无政府状态作为一个独立的结构;(2)所有国家都是相似的单位,受制于一致的无政府状态下的生存竞争压力;(3)国际关系中的“行为主体”并不重要,其身份和社会过程需要淡化;

(4)国际关系主要研究国际体系的稳定性而非变化。在沃尔兹看来,通过个人或国家层次的因素来解释国际政治事件其实质是通过研究个体组成部分来理解整体,这种“还原主义”的理论对国际关系理论并不适用,而从国际层次来解释国家行为的“体系理论”才是揭示国际政治领域行为规律的正确方法。

因此,沃尔兹式的现实主义国际关系理论其实是一个晚近的知识构建的结果,并非自然天成的结果,这种对于国家关系的理解并没有先天的正义性。沃尔兹式的假定极大地缩小了国际关系的研究范围和研究方法。这其中尤其重要的是将国家视为一个个相似的单位,认为国家行为仅仅是受到国际体系结构特征的约束和影响。用沃尔兹的著名桌球比喻就是:国家像是桌球台上的桌球,颜色可能不同,但是每个桌球的物理特征完全一致,它们的行为差别是由相互之间碰撞的关系所决定的。

但这样的认知体系很难容纳国际体系中个体性质出现重大变化的情形。回到桌球比喻,如果某些桌球突然变成铅制的,它就会在重量和运行轨迹上与其他桌球出现明显差别,甚至因此会产生对桌球游戏规则改变的需求。此外,国际体系也可能成为国家对内行使权力的一个资源库,国家甚至经常有选择地动用国内和国际两个层面的资源来相互牵制,以巩固自己独立的权力地位。同样,单纯关注国家对内能力也忽视了国际体系的重要性,后者既可能限制也可能提升国家对内的能力。此外,在一个联系日益紧密的国家间体系中,国家能力的表达经常超越一个紧密定义的时空框架,而界定一个国家对内对外这个时空框架本身也成为国家能力的重要组成部分。这些都对跨越上述“大分裂”提出了需求。

2.中国语境

在对中国国家能力的研究中,上述“大分裂”也非常明显。一方面,在政治学也包括公共行政、社会学等相关学科中,对于国家能力的讨论经常通过考察中央政府如何在不同政策领域行使和实现政策目标、如何驾驭国家体系内部的冲突与合作、如何与中国经济和社会各个不同部门之间互动来界定、测量和评估中国国家的(对内)能力,然后再对上述能力给出历史或制度层面的解释。

同时,近期关于中国崛起的讨论在国际关系学者中成为显学。不管是对于现实主义者还是自由主义者,这个话题的讨论高度集中在国际体系层面。不管是认为中国与美国之间必将陷入霸权竞争的泥潭,还是认为中国其实正在不断融入自由主义国际秩序,辩论的双方都是从分析国际体系的性质出发来分析和预测中国国家对外的行为偏好和行为模式。这样的辩论几乎不涉及国际体系中某些单位其性质本身有可能发生变化这个事实。尤其是在中国国际关系学界占据主流地位的大国外交策略研究难以回避一个致命悖论:恰恰就是在沃尔兹式现实主义的框架下,政府的“外交策略”研究其实无从谈起!由此,这样现实主义高度结构性的解释往往也很难帮助我们理解中国国家对外政策的变化,如中国提出的“一带一路”倡议等。

另一类对中国崛起的讨论则开始审视中国国内的“国家—社会—市场”复合体的性质如何映射到中国国家在国际体系层面的行为目标和行为模式上。这类讨论建立在“资本主义多样性”文献的研究传统上,通常倾向于将成熟资本主义经济体内部“国家—社会—市场”或“国家—资本—劳动”复合体的多样性作为某种均衡来对待,但是对于这样的均衡在什么条件下以什么方式发生转移,尤其是否作为外部体系变动的结果,这类研究往往力有不逮。此外,这类研究高度集中于欧美发达资本主义国家,缺少对于其他类型国家和国民经济体的系统研究,对核心国家之外上述“国家—社会—市场”复合体的多样性研究还很少,也没有成熟的分析模型。因此,在对中国“由内至外”的国家能力的研究方面进展还十分有限。

中国国家的能力、偏好和性质本身是中国在国际体系(尤其是资本主义体系)中相对位置变化的结果,国际体系既限制也赋予了中国国家新的能力,而且中国国内“国家—社会—市场”复合体的性质已经开始映射和复制到国际体系层面。因此,提出一个结合国际关系、比较政治学、政治社会学甚至包括政治地理在内的跨越“大分裂”的融合性分析视角势在必行。

3.融合性分析视角的基本特征

这个视角将包容以下一些认识基础。

(1)国家的政治行为在具体的时空环境中发生,涉及多种身份和地缘政治行为人,往往都超越了国家本身的空间范围。国家的形成和发展本身是全球结构和更小规模上结构之间反复互动的结果,这样的互动在现在的学科体系中被严格分割在“国内—国外”或“国内—国际”两个割裂的领域,但是“国内—国际”的两分不应该成为现代国际体系一个固定的性质。

(2)国家能力首先取决于国家如何界定国内与国际之间的边界,其次取决于自己在资本主义世界体系中的相对位置,后者是由资本主义世界体系“中心—边缘”结构中的长期霸权起落周期决定的。

(3)界定国家行为所处的时空环境以及界定何为国内、何为国外本身成为国家能力的重要组成部分。国际体系又可以成为国家行使权力的一个资源库,国家通过界定和调动“国内—国外”的资源或对这两个领域实施分而治之来巩固和发展自己的权力和能力。

对于中国而言,一方面中国经济和政治地位的提升本身是中国在国际资本主义纵向体系中相对位置变化的结果;另一方面,给定中国的体量,中国不可能成为国际体系变化的被动接受者。中国国内“国家—社会—市场”复合体的特征已经在不同程度上反映或复制到国际层面。因此,对于中国国家的能力而言,我们必须把研究聚焦在中国内部复合体的特征、国际经济(资本主义全球体系)以及国家间关系如何纠缠、互动和嵌套上。这样的视角与常见的一些理论传统都有所区别,比如马克思主义传统认为国家内部因素决定其外部行为,世界体系理论关注国家外部结构对内部的决定性影响,而国际关系中现实主义路径则认为内外层面没有本质关联,必须区别对待。

现有能够包容上述视角的模型或框架还很有限。已有的比较有影响的模型或框架包括“第二意向反转”、外交的双刃剑模型以及新政治地理和世界体系理论近期的一系列交叉成果。中国的实践有可能为这种融合性的分析视角提供重要的新灵感,并为研究和拓展上述内外互动和嵌套关系提供新的素材,帮助我们成功地跨越“大分裂”,也更好地促进国际关系学科在中国的发展。

在学术与政策之间:改革开放以来中国国际关系学界的争鸣

徐 进 中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员

学术进步源于学术争鸣。持不同见解的学者之间就某一共同问题进行争辩,阐述各自立场,这既是让真理越来越明的唯一办法,也是学派产生的必由之路。一个缺乏学术争鸣的学科是沉闷乏味的,将不能激起思想和智力的火花。

自1919年国际关系学作为一门学科在西方首先诞生以来,共出现了4次重大的学术争鸣,它们分别是两次世界大战之间理想主义与现实主义之间的论战;20世纪50~60年代科学主义与传统主义之间的论战;20世纪70~80年代新自由主义与新现实主义的论战;20世纪90年代以来建构主义与理性主义之间的论战。这四大论战直接推动了西方国际关系不同理论、不同流派、不同范式之间的竞争和发展。

1.中国国际关系学界的30年学术争鸣

自改革开放以来,中国国际关系研究获得了长足的进步,但距离世界先进水平仍有较大的差距。中国国际关系学界普遍认为,中国国际关系研究水平落后的一个主要问题在于没有原创性的理论成果,而想要解决这一问题,有价值的学术争鸣必不可少,因为争鸣是启发思维、矫正错误的必要过程。

学术争鸣还可以成为沟通学术研究与政策制定的桥梁。中国国际关系学界的争鸣多数与外交政策制定有关,研究这些争鸣是外界观察中国外交政策与政学关系的一个窗口。由于中国没有美式“旋转门”制度,中国学者直接参与政策制定和外交运作的机会比美国学者要少得多,理论上来说中国学者对外交决策的影响力较小,但具体情况到底如何少有人进行深入研究。

一个话题能引起争论,说明这个话题本身是具有吸引力的。如果它能引起学界特别是重要人物的参与并具有一定的规模,那么就形成了学术论战,就更加凸显出该话题的重要意义。回顾过去30年来中国国际关系学界对于重大外交问题的争鸣,回顾学者为什么话题而争论,有什么争论结果,这些争论有什么贡献和不足,这对于理解中国对外政策研究的变迁,了解国际关系学科在中国的发展具有重要的意义。

过去30年,中国国际关系学界的学术争鸣主要围绕三个方面、11个议题而展开。第一个方面涉及中国如何认识外部世界。在这方面一共涌现出6个比较集中的争鸣议题,即时代主题、国际主要矛盾、国际格局、中国实力和身份、中国外交目标以及中国外交原则。第二个方面涉及中国如何定位自己与世界的关系。在这方面有3个争鸣议题,即中国的国家利益、中国与国际社会的关系以及中国如何参与全球化。第三个方面涉及中国国际关系学科的建设。在这方面主要围绕两个议题而展开,即如何构建中国学派以及关于国际关系学的研究方法。

总的来看,中国国际关系学界的争鸣有3个主要特征。第一,多数学术争鸣有明显的为政策服务倾向,但学理色彩也在逐步加强。这既得益于西方国际关系理论的大量引进和普及,也得益于中国国际关系学界自主意识的增强。第二,中国学者的自主意识和本土意识比较强烈。在过去30年里,尽管西学东渐的影响非常强烈,但中国学者的自主意识一直非常强烈,特别是没有完全抛弃一些独具特色的中式话语。第三,争鸣的议题受时代发展的影响较大。随着时代的发展,个别曾经激烈争论的议题现在已成为陈年旧事,而多数议题则随时代的脉搏而波动。

有两个议题在过去、现在和将来都是争论不休的。一是关于国际格局的争鸣。现在的国际格局及其变化趋势这个议题将会长期持续下去,而且关于它的争论还与中国身份、外交目标和外交原则等议题的争论具有高度关联性。二是关于中国学派的争鸣。近年来,中国学者的本土意识不断增强,构建具有中国本土特色的国际关系学派的呼声越来越高。与以前“有人呼吁但缺乏成果”的状态相比,今天学界已经开始涌现出一些具有原创性的理论成果。比如,清华大学阎学通教授在最新专著中提出了“道义现实主义”理论,这标志着“清华学派”的初步形成。任晓、苏长和等一批上海学者正在努力以共生为核心概念构建“上海学派”。外交学院秦亚青教授提出了“国际政治的关系理论”。这些原创性成果的出现未来将使关于构建中国学派的讨论更加热烈。

上述争鸣的进步性在于它促使中国国际关系研究的学术共同体逐渐形成,形成一支比较稳定的学术队伍,同时也促使中国学者的方法论意识不断增强。然而,中国国际关系学界仍然缺乏健康的学术争鸣氛围和习惯,还存在严重的“偏好伪装”的问题,在很多重大议题上辩论很不充分。中国国际关系学界目前还没有形成对事不对人的争鸣风气,学者总体上还是不愿意批评,也不愿意接受批评。

2.中国国际关系研究与外交政策制定

总结中国国际关系学界与政府之间的互动模式是一件困难而有趣的事情。研究这一互动模式的意义有两点:一是有助于外界观察中国外交政策的变化。由于中国外交总体来说还是由少数政治精英和官员主导,对外开放程度相对较低,所以如果我们能了解中国外交圈的政学关系,将在一定程度上弥补外界在观察和研究中国外交时所遇到的资料和信息上的困难。二是对于中国国际关系学界来说,了解这一模式将有助于学者摆正研究心态,不必刻意追求自身研究的政策意义。

自冷战结束以来,中国国际关系学界对重大国际问题和重大政策的看法从来就不是铁板一块,而是存在至少两种甚至多种观点。那么这种观点分歧与重大外交政策调整之间存在何种互动关系呢?比如,当习近平主席在2013年10月召开的周边外交工作座谈会上提出今后中国外交的主基调是“奋发有为”时,中国国际关系学界的主流观念仍是要坚持“韬光养晦”,只有少数人主张放弃“韬光养晦”。那么,我们可以判定中央是吸取少数人的观点而作出了政策调整吗?当中央的新政策(判断)与学界主流观点不一致时,后者对前者的牵制作用是什么呢?

我认为这种互动关系可以称之为“政主学从”模式。简单地说,就是中国政府推出的新政策塑造学界的争鸣主题,并在一定程度上导致学界新主流派的形成。为什么会形成这种模式呢?这主要是由中国外交决策的相对封闭性决定的。从中华人民共和国建立到改革开放以前,中国外交曾长期奉行小团体决策+专业精英主义模式。周恩来总理曾说外事无小事,言下之义就是非经专业培训和锻炼的人不得言及更不能参与外交工作。在这种模式下,中国的外交决策和外交运作高度集中和封闭,圈外人难以管窥一豹。改革开放30年来,中国外交和外事部门的开放度有所提高,比如外交部和商务部都建立了专家咨询委员会,外交部等部门还不定期与学者就专门问题进行对话交流,外交部还定期举办“蓝厅论坛”,等等。但与经济部门相比,中国外交的开放度还是比较低的,这就使学界对中国外交的研究仍然比较困难。另外,国际关系学在中国是一个发育很迟的学科,目前中国国际关系学界的功能分化并不明显,特别是并不严格区分大学学者和智库专家,再加上中国缺乏足够的具有相对独立性的国际关系类智库,因此大学教授和智库专家都对政策类议题有高度甚至是过分的关注。

改革开放以来的11次争鸣,其中9次与外交政策调整具有或重或轻的关联,分别涵盖时代主题、国家利益、国际格局、外交目标和外交原则等方面,显然涉及中国外交战略的全局和发展方向,因此具有非常强的典型性。关于构建中国学派的争鸣和关于研究方法的争鸣涉及国际关系学科建设,因而与外交政策调整之间只有间接关联。但是,间接关联也有潜在的和长远的意义。

构建中国学派争鸣的背后具有很强的现实关怀,即崛起的中国如何与国际体系进行互动,并最终完成崛起进程。关于研究方法争鸣的结果可以适当运用到对外政策研究之中。方法是研究的工具,体现的是知识的运用方式和思维的运作方式。不可否认的是,有些研究方法的确在某些方面比另一些方法可以使研究更合理、更严密或更可靠。这就要求科研人员尽量多掌握几种研究方法,以适应不同研究课题的需要。

学科、理论与中国学派建设

任 晓 复旦大学国际关系与公共事务学院教授

1.任何一个学科的核心都是理论和理论论述

一个学科的确立,不能没有理论主张的确立;一个学科的成熟,不能没有理论主张的成熟。

但什么是“理论”?却又是一个问题,似大可讨论。大约自2005年开始,知名学者巴里·布赞和阿米塔夫·阿查亚共同主持了“为什么没有非西方国际关系理论”的研究项目。作为这一研究项目的成果,后来出版了本学科期刊《亚太国际关系》的一个专辑和一本书。

我在这里想强调的是,“为什么没有非西方的国际关系理论”这个问题是那么富于挑战性,使我很受刺激,因为这一说法上来就设定了非西方世界不存在国际关系理论。然而,这个问题提得对吗?或者,事实是这样吗?

对此我是有保留的。我首先就不认同这个问题的前提。先不谈这一说法中是不是有西方人(或身居西方者)隐隐的倨傲心理,是不是小瞧了西方以外地区的国际关系学。假如这个说法要成立的话,首先就要把理论作极为狭窄的定义,也即西方人搞出来的那样的玩意儿才是理论,否则就不算。而我恰恰就不太服气这样的说法,因为,如果约翰·米尔夏默那套说法是理论的话,中国的安全论述就不是理论?关于国际政治的关系理论就不是理论?①秦亚青:《关于与过程——中国国际关系理论的文化建构》,上海人民出版社2012年版。关于共生(或共生型)体系的理论就不是理论?②任晓编:《共生——上海学派的兴起》,上海译文出版社2015年版。回答应该是否定性的,即不是这样。其间的区别无非在于系统性程度有差别,是否具有核心概念及理论内核,以及围绕着核心概念是否发展出了一套连贯的理论性论述。

我之所以这样看,原因在于不应把理论神秘化。理论不过是一种普遍化的陈述,即它不是就单一个人、单一事件或单一国家作出的陈述,而是就众多个人、众多事件或众多国家而言的、具有共同性或共通性的陈述,比如,“人都是理性的”,即是一种普遍性的陈述;人都是自利的,也是一种普遍性的陈述。反映到国际关系理论中,就有人声称国家都是自利的,时刻都为了自存的;国家都是追求权力最大化的,甚至说任何时候都是这样。

这些可以说是理论,或曰理论中的组成部分,但是否成立,却是可以讨论的,因此就有了学术辩驳。比如,人的行为并不是什么时候都出于自利动机而做出的。有这么一件事,有位先生看到街边有人在卖梦露的照片,他出于对梦露的同情,掏出钱来,把照片买下了,这一行为并非出于自利的动机。“文革”中,成千上万中国知识青年上山下乡,也不是出于自利的动机,而是一腔热血地响应最高领导人“农村是一片广阔的天地,在那里是可以大有作为的”号召。人在很多时候的很多行为不是因为自利而做出的,而是因为亲情、爱情、友情等等而做出的。同理,国家的行为也经常不是出于自利的动机,而是出于其他的考虑或者驱动。中华人民共和国成立初期,国家经过内战百废待兴,经济发展和人民生活水平普遍不高,可在那时中国就开始向朝鲜和越南提供援助,究其原因,主要是出于意识形态的驱动,是出于“革命成功了的国家和人民,应该帮助革命尚未成功的国家和人民”的思维(所谓革命尚未成功,也就是还没有夺取政权),并视之为自己的“国际主义义务”。类似的思想还包括“哪有共产党不帮助共产党的?”这就是当时的行为动机。因此,我们可以说“国家都是追求权力最大化的”是一个普遍化的陈述,因而是一种理论或理论的组成部分,然而却是一种蹩脚的理论,因为有太多的时候并非如此。把自己的理论建立在那样一个论断或假定基础上,就必然破绽百出,成为经不起推敲的、不高明的理论。

2.一个理论要发展,必须不断地往返于国际关系的理论和历史(及现实)之间

理论不是凭空产生的,而是从对历史和现实展开的研究中产生的,历史和现实是理论建设的材料。与此同时,又要让理论不断地回到国际关系的历史和现实中,以历史和现实来对一种理论或理论论述提出检验和诘问:“是不是这样?”、“为什么是这样?”或“为什么不是这样?”等等。当现实表明并非如理论所宣称的那样,或者出现了“例外”,那么,这就是对理论提出了反诘。这时,研究者就应该对理论进行反思,通过反思而对以往的理论进行修正,或加以发展。理论也好,学术也好,就是这样不断往前发展的。

至于本次会议主旨中说到的“外交政策实践”,情况又十分复杂。有一个很著名的例子,美国的康多莉扎·赖斯女士原先曾多年供职于斯坦福大学,2001年出任小布什总统的国家安全事务助理。后来在一次演讲中,赖斯这样说道,诸如“现实主义”、“自由主义”这样一些东西帮助很多人获得了终身教职,但在实际生活中,外交政策从来就不是根据这种或那种“主义”制定的(大意)。赖斯所言是对的。外交政策的制定是极为复杂的过程,没有哪一种理论能够揭示其中的曲曲弯弯,千折百回。政策制订者在做决定前,通常需要、也一定会考虑非常复杂的多种因素。外交政策的实践和国际关系学术的发展是两种不同类型的工作,不应混为一谈。同时,二者又是有联系的、相关的,它们的对象都是国际事务。而从事这两种工作的人又各具优势,也各有短处。

就政策制订者或从事外交实务者而言,他们的优势在于身居国家对外关系的第一线,对情况和过程十分熟悉。身处其中,他们本身就是外交过程的一部分,经过若干年的积累后,他们都具有较丰富的实践经验。他们的劣势在于每天每时都要面对或处理层出不穷的具体事务。一件事情处理完了就过去了,新的事务马上又要接着处理。在此情形下,他们思考不足,总结和升华不够。实务工作者的优劣势与学术工作者的优劣势正相反,后者对具体过程未必那么了解和熟悉,他们的优势在于有时间进行比较深入的思考,对已经过去了的事情进行细致的分析总结,进而进行理论的抽象,这是实务工作者难以做到的。

不过,这两方面人员的长短并不是不可弥补的。解决或弥补的办法就是相互交换位置,经过某种安排让外交官到学界交流和做研究,让学者到外交一线参与相关工作,经过一段时间后,各自带着新鲜的经历和经验,分别再回到外交界或研究界。这一双向的人员交流和实践,在中国已经有了多例,总体上说是一个积极的试验,未来还应该有所扩大。除此之外,也还存在其他的多种交流方式,如为人们所熟知的报送内参,召开或出席咨询会议,参与外交调研等等。这些做法对外交实务工作者和学术界都是有益的。

3.国际关系学科在中国的发展,正在呈现蓬勃上升之势,势头十分良好

但我们也应看到,存在着一些妨碍中国国际关系学科发展和中国理论建设的现象,其中之一是思维的格式化。这种思维概括起来反映为如此的一个等式,即“国际关系理论=现实主义+自由主义+建构主义”,好像无论什么理论,都可以归入这三种主义,而理论的发展变化则都是在这三种主义之内进行的,只不过有时候加上一个“新”字,有时加上一个“后”字,这被有些学者揶揄为“追‘新’逐‘后’”。更好玩的是,有的人本来还没有形成自己的思想观点,却一上来就选边站队,说自己是属于“现实主义”,或自己是属于“自由主义”等。于是,作为研究者的自主性丧失了,“理论”固化了。因此之故,思维被框住了,理论也就停滞不前,僵化了,甚至只是机械地接过西方的话语,一味地跟着西方的思维走。

这一现象,颇为典型地反映在中国各大学的硕士和博士学位论文中。由于研究生被告知在他们的学位论文中要运用“理论”,而一说“理论”,似乎就是上面的那个等式,于是乎不管学位论文的选题为何,一上来就不管三七二十一地“现实主义”、“自由主义”、“建构主义”地来一通,好像这样一来便是有理论了,或者便是在运用理论了,其实大谬不然。这种情况,可以说已相当严重,其“流毒”之广,使年轻一代学子受到严重误导。此一现象,必须尽快得到纠正,否则将贻误中国国际关系学科发展。之所以会出现这种现象,正是因为不懂得理论是怎么回事,也是我们国际关系学科教育的弊端所在。一旦人们的思维被如此“三大主义”地格式化以后,思想就凝固了,理论停滞了,理论创新便成为不可能。这是国际关系理论学习和研究中的教条化现象,如果深陷其中,那就只会跟在西方人屁股后面亦步亦趋。当我们一旦被西方的“主义”给罩住以后,思维的自主性便丧失了,中国的理论也就不可能产生和登场,中国的贡献就不可能做出。必须从中“跳”出来,才会有出路。

所幸的是,中国的国际关系学者毕竟还是具备了一定的自主意识,没有被这张网完全笼罩住,而得以“跳”出来。有一批学者提出了建设“中国学派”的目标。这是一个具有非常重要意义的口号或意识。

在世界国际关系的理论殿堂中,中国人是否应该有自己的理论贡献?应该贡献什么?如何进行自己的建设?这,恐怕是“中国学派”说的真正起因,也是中国国际关系学界无法回避和必须认真考虑的问题。

对“中国学派”提法有不同观点,是很自然的,也是完全正常的。①参见任晓:《走自主发展之路——争论中的“中国学派”》,《国际政治研究》2009年第2期。这是健康的学术论争的表现。笔者本人在使用时,经常加上引号,意在强调它是一个努力的目标,而尚非一个现存的事物。毫无疑问的是,严肃的不同观点的争论,只会促进而不会阻碍学术研究的发展。

纵观世界,一国的崛起和学科、理论的崛起之间,存在高度的相关性。20世纪前半叶,英国是世界力量的中心,也是国际关系的中心。在此一时期,国际关系学的中心无疑在英国。经济学方面,以凯恩斯为代表的英国经济学那时也执世界经济学科的牛耳。第二次世界大战后,世界力量的中心转移到了美国和苏联,美国上升成为公认的国际关系理论及经济学科的翘楚而无疑义,这一情形一直持续至今。

进入21世纪后,中国日益崛起于世界。这是世界经济和政治中的一个重大发展,这一发展提升了中国学术界的自信心,也促进和提升了中国学术界的自我意识和身份认同。中国与世界关系的变化,提出了大量的新问题,也对国际关系理论构建提出了巨大的需求和推动。在此背景下,中国国际关系理论或中国学派随中国崛起而崛起,将是必然趋势。

我确信,国际关系理论(或国际关系学)中国学派的出现只不过是时间问题,而且在我看来这是一个现在进行时,即正在发生的事。进而言之,以“有”或者“没有”非西方的包括中国的国际关系理论这种方式问问题本身就不是一种正确的方式。我对国际关系理论中国学派的出现曾经抱持谨慎乐观的态度,现在我有理由对此更为乐观。

中国国际关系话语的理论资源

罗 辉 上海社会科学院国际问题研究所助理研究员

1.中国国际关系学界建立自身话语权的努力

西方国际关系理论学者詹姆斯·多尔蒂和小罗伯特·普法尔茨格拉夫曾经发问,现存的国际关系理论在很大程度上来源于西方世界,而如果理论是社会现实的产物,那么源于其他文化和文明的理论如何有别于西方理论呢?正是在这个意义上,越来越多的中国国际关系学者开始探索国际关系研究的中国化,试图建立具有中国特色的国际关系理论,并以此逐步推动世界范围内中国话语的崛起。

2015年对于中国国际关系学界而言具有十分重大的意义。在这一年中,3本重要的理论著作和1篇重要的论文相继问世。著作之一是唐世平撰写的《国际政治的社会演化》,另外一本是阎学通撰写的《世界权力的转移——政治领导与战略竞争》,还有一本是任晓主编的论文集《共生——上海学派的兴起》。论文则是秦亚青发表在《世界经济与政治》上的《国际政治的关系理论》。这4位作者分别执教于复旦大学、清华大学和外交学院,他们的论述在很大程度上代表了中国国关学界在理论上取得的最为重要的成就。其中,《国际政治的社会演化》更是在西方学界引起巨大反响,荣获国际关系研究协会(ISA)的“最佳著作奖”。上述著述非常具有代表性,代表了中国最顶尖的国关学者在创建中国话语和中国特色的国际关系理论时所采用的路径和方向。因此,这里试图以上述著述为案例,简要探讨中国国际关系学界在建立中国话语的过程中所使用的不同理论资源。

2.中国国际关系话语的理论资源

《国际政治的社会演化》试图建立国际政治新的理论范式,将生物学进化论中的突变—选择—遗传机制引入对国际政治体系变迁的解释之中,无论在本体论还是认识论上都体现了其原创性思想。值得注意的是,作者使用西方语言和西方理论来解释普遍性问题,最终是作为非西方的国际关系理论被介绍到西方并得到广泛认可的。按照作者的说法,他对中国的关怀推动了他的创作,只是他的成果多用英文发表。对于他而言,中国的物质崛起与知识崛起有着同等重要的意义,而他本人的工作正体现了“中国崛起的知识维度”。

《世界权力的转移》一书提出了“道义现实主义”的核心概念,也是世界权力中心转移原理的核心解释。作者将中国古代王道思想资源中的“仁、义、礼”等提法与现代国际政治相结合,认为在此基础上能够产生某种超越西方的更高层次的普世价值观,并由此建立新的国际规范,当然这一切都建立在国家实力的基础上。在对道义现实主义的国际关系理论进行充分阐述之后,作者明确提出中国应该采取王道的崛起战略。这部著作在很大程度上可谓是“中西合璧”,既汲取了中国的传统文化思想,也吸收了西方的理论话语。

《国际政治的关系理论》一文将关系理论界定为体系层次的理论,“重点强调国家间的互动实践以及社会过程的独立本体地位,社会过程在建构国际规范与国家身份的过程中起重要作用”,其中的核心概念“关系”是中国儒家文化体和实践体的产物。在作者看来,新近发展起来的国际关系实践理论强调背景知识对思维和行为的重要性,而背景知识就是文化的凝结和积淀。对于中国学者而言,其背景知识在很大程度上就是儒家文化。正是在此种文化要素的基础上,秦亚青提出了“关系性”这个深具儒家特征的概念对于理解国际政治进程的重要性。事实上,关系理论同样是“中西合璧”的作品,试图用高度提炼过的中国传统文化规范和实践来解释国际政治的变迁过程。

《共生——上海学派的兴起》汇集了提出和发展共生理论的代表人物的文章。其中有最早提出共生理论的复旦大学社会学者胡守钧的《共生哲学论纲》、国际关系学者苏长和的《共生型国际体系的可能》和任晓的《论东亚“共生体系”原理》等有关共生体系的代表作。苏长和提出用共生的思维方式看待国际政治体系,认为“共生是当代国际关系的一种存在形式,它有别于‘有你无我,有我无你’的对抗式、零和性冷战思维,也不同于赢者通吃、互害的实践模式”。苏长和特别指出,中国学者不能受域外概念的束缚,而应当努力发掘自身历史中的合理资源。伴随着中国的崛起,中国学者需要必要的文化自觉,而非无意识地进入西方主导的秩序。苏长和的观点应该能够代表上海学派希望以中国话语和中国理论影响世界的抱负。

3.几点思考

从学理研究层面来看,中国国际关系学界对引进国外理论研究成果、探索国际关系研究的中国化以及创建中国理论模式作出了不懈的努力和尝试。上文中提到的诸位无一不是在介绍和引进西方理论研究成果过程中作出重大贡献的学者,同时又有着深刻的文化自觉和关怀。

但是,在追求创造自己话语和影响力的过程中,上述学者却依循不同的路径汲取着不同的理论资源。如上所述,有的学者驾轻就熟地使用西方的话语和理论,在理论范式的创新上取得了重大突破;有的学者从中国传统文化和历史中寻找话语和依据,将中国元素与西方概念融合为一体,引发了国内外的讨论和关注;有的学者从中国的哲学和文化出发,形成了自成一体的理论体系。

应该看到,在对西方理论研究成果加以吸收和批判的基础上,中国国关学界立足于中国立场并解释中国所处的现实情况,探索能够体现中国观点的理论视角和模式,这是值得尊敬的尝试。在社会科学追求理论的普适性时,不同地区和国家的差异性和特殊性也不能被忽视。中国国际关系理论研究也在不断提出理论对社会现实是应具有普适性还是特殊性的问题。强调特殊性的中国学者以西方一般性理论无法解释中国的特性为出发点,提出要建设具有中国特色的国际关系理论,或者实现国际关系研究的本土化。此种呼声越来越高,表明中国学者的主体性问题意识在不断提升。

但是,在探索国际关系研究中国化或者建立中国学派的过程中,引出了4个问题:(1)以中国所处的现实和特殊经验为基础所提出的新范式或新理论,也须具备能适用于其他国家和地区乃至国际政治现实的共通性,如此该范式或理论方能得到国际学界的认可。事实上,无论是英国学派还是哥本哈根学派,其最初的努力都并非为了建立关于英国的理论或者丹麦的理论,而是为了发展一套适用于全球政治生活的理念和表述。(2)任何理论体系受到关注和认可的前提都是理论话语的表述清楚、明白和易懂,否则很难成为世界范围内接受的理论。对于中国学者而言,从传统文化中汲取理论资源的话语是否能做到简明易懂?这一点将直接影响话语的传播和影响力。换句话说,如果大家无法理解某种理论,那就很难对其进行批判。因为任何理论都是在争鸣基础上发展完善的,如果缺乏争鸣和批评,这种理论就会陷入自说自话的境地,无法进一步完善。(3)中国传统文化中的思想资源是否一定具有不同于西方理论资源的独特性?比如,道义现实主义并非中国独有的说法,美国也有相应的提法。莱茵霍尔德·尼布尔早在70年前就提出过“基督教现实主义”,许多美国人称之为“道德现实主义”。此种思想源流对美国政府和社会影响十分深远,就连现任总统奥巴马也称其外交思想深受尼布尔道德现实主义的影响。因此,道义现实主义能否被认为是“中国特色”呢?(4)一些中国学派倡导者建议中国学派应致力于解释中国的和平崛起。对此,著名国际关系学者阿米塔夫·阿查亚曾经表达过这样的担忧,即中国的理论家会因为丧失知识独立性而沦为官方政策的工具。如此,一方面理论与政策之间的界限将变得模糊;另一方面,这会有合理化和美化官方政策的风险。

尽管可能存在这样或那样的不足,但中国国际关系话语的崛起对于全球国际关系话语发展的重要性是毋庸置疑的,它体现了世界的多元化,丰富了现存的国际关系理论和方法。

应用国际关系学:“一带一路”下的中国实践

黄日涵 华侨大学国际关系学院助理教授

众所周知,在经济学研究领域分为理论经济学和应用经济学两个大的分支。而应用经济学主要是指通过将理论经济学的基本原理应用到国民经济各个部门、各个专业领域。用于指导经济活动和经济关系的规律性,或对非经济活动领域进行经济效益、社会效益的分析而建立的各个经济学科。通俗一点来说就是,应用经济学更加接地气,也更能够与社会融合。

而在国际关系研究领域,目前大多数的研究还是集中在理论研究、战略研究和政策研究领域。不管是理论研究还是战略研究都是高大上冒着“仙气”的工作,特别是对于那些本科、硕士学习国际关系的学生来说,很难企及。而看起来稍微接地气一些的研究主要集中在政策研究领域,而政策研究领域目前发表的文章主要还是集中在类似《现代国际关系》为主的杂志,去解决是什么、为什么和怎么办的问题。而服务的对象往往是以政府决策为主,随着中国在2013年提出“一带一路”倡议以来,国际关系学似乎找到了新的出路,也有了更有可能接地气的机会。那现在来看,有哪些领域需要国际关系专业的研究或者需要国际关系的学者呢?

(1)国际关系本硕博教育的完善是学科发展的基础,也是使得学科能够接地气的根源。要想让国际关系学科能够接地气,除了理论研究、战略研究之外,能够切实解决中国发展过程中的实际问题才是国际关系接地气的根本。而这其中,对于本专业学生的培养则是让学科接地气的第一步。目前国内国际关系院校中关于国际关系、国际政治的课程设置往往千篇一律,无外乎政治学原理、西方政治思想史、战前国际关系史、战后国际关系史、国际关系研究方法、国际政治学概论、国际关系理论以及一些国别区域研究的课程,比如美国研究、欧洲研究等。大多数的本科学生毕业之后很难从事与国际问题相关的行业,于是教育与就业之间就出现了较大的脱节,当然这并不是国际关系这个学科的问题,中国的文科专业普遍存在这一现象。而根据相关调研机构的统计数据,国际关系、国际政治专业的名校学生就业都还不错,主要原因在于这些学生具备国际视野以及较好的外语水平,于是许多新闻机构比如有国际新闻频道的电视台、各大报社的国际部以及各大网络媒体的国际部都喜欢挑选国际关系、国际政治专业的学生。如果就学生发展和学科就业前景而言,在国际关系教学过程中适当加入部分国际新闻课程以及加强外语教学应该是国际关系教育需要强化的内容。此外,需要在小学期或者课后给予学生更多的实践机会,比如参与到模拟联合国、外交外事礼仪大赛、模拟新闻发言人大赛中,给予他们更多的出去交流比赛的经验以及与外国使领馆交流的机会,当然前提条件是不影响课业。只有在教学中增加更多的新元素才能让国际关系这个专业在“高大上”之余也能接地气,一个专业就业的好坏,也会影响到这个专业关注的人数和持续的发展。

(2)企业海外投资风险分析领域。解决了培养的问题之后,就是关于国际关系专业如何才能更好地服务国家和社会的问题。任何一个学科的发展,无外乎都要服务国家发展的需要和社会前进的需要。就国际关系专业而言,以往的服务对象往往是政府机关主要是外交部、中共中央对外联络部、国家安全部、国务院侨办以及其他涉外部门。主要为这些部门提供服务于对外决策的相关研究成果。而随着“一带一路”倡议的提出,中国企业走出去的步伐也将越来越大,对于企业海外投资风险情报的需求也越来越多。“一带一路”沿线的国家许多都是处于转型期以及民族、宗教、社会矛盾非常复杂的区域。一方面是,“一带一路”必须走出去,另一方面却是不得不面对这些风险。于是国内企业对于中国企业走出去过程中,资金的风险、人的风险的情报需求就越来越多。美国在几十年前就有专门研究分析企业海外投资政治风险的公司,而中国目前这方面的专业机构还是比较匮乏,因此目前国内对于海外投资政治风险的研究机构大多还是以跨国的保险经纪公司为主,而他们的研究方式主要还是基于欧美公司走出去的角度,但是不同国家由于与投资当地国的国际关系不同,其实所遭遇的风险程度是不同的,因此目前这些保险经纪公司主要还是通过外包来撰写风险评估方案。而对于国别区域研究本身应该是国际关系专业学者的专长,因此,在“一带一路”倡议的大背景下,国际关系学者大有可为,但我们这里说的区域国别问题专家,必须是具备三个条件的专家,分别是“找的上人,说的上话,办的了事”,这样你写出来的研究报告才能有说服力,并且能够帮助企业解决实际的困难。因此,现在国家大力培养小语种人才,以及区域国别研究专家,国家社科基金今年专门拿出1000多个指标资助“一带一路”沿线的区域国别专家,要作为一个合格的区域国别专家,必须在所在国有足够的人脉,并且对所在国有较为充分的了解。因此,国际关系研究学者一方面在“一带一路”推进下大有可为,另一方面也需要补充更多的海外背景和经验,这些将有助于国际关系学科部分人才服务于中国企业走出去,也将所学所想应用到社会层面,企业层面,帮助国家排忧解难。

(3)积极参与公共外交行业,培养国家品牌形象营销的专家。说到国际关系的“接地气”,除了海外风险分析评估之外,从事公共外交、国家品牌形象营销也是国际关系专业可以尝试的一个行业。现在国家汉办已经在全球134个国家和地区建立了500所孔子学院。这些孔子学院作为中国对外传播国家形象的重要手段,在一些区域做的还不错,但也存在许多问题,导致欧美一些地区对于孔子学院的诟病。然而一个做的好的孔子学院对于中国国家形象的构建是至关重要的,在柬埔寨的王家孔子学院以及泰国的皇太后大学孔子学院这几个做的不错的孔子学院中,他们不仅将中国文化普及到当地,而且为当地的汉学院、汉语教育做了大量的工作,使得中国的国家形象大有提升。而纵观目前全球范围内孔子学院的建设情况,国际关系专业的老师和学生参与的程度却非常之低,大多是外语专业的老师和学生来从事这一工作,对于外语专业的老师和学生来说,他们具备对外汉语传播的一些基本知识,但是对于公共外交以及如何在当地国普及国家形象却知之甚少。因此,国家在推广孔子学院时,国际关系专业的老师和学生应该有部分更加积极地参与其中,在孔子学院担任院长或者老师,这样有利于在传播中国知识的同时,通过相关的公共外交活动,提升中国在所在国的国家形象,为“一带一路”工作做好民心相通的工程。这些切实有效的工作,比在纽约时报广场做大屏幕广告要来的有效。

综上所述,国际关系专业在“一带一路”倡议下将有可能转变传统的高大上形象,变得更加接地气,不仅可以解决政府所需,也同样可以解决企业所需,这样才能充分焕发这个专业的活力。

公共知识分子:中国国际关系学者的社会角色

李开盛 上海社科院国际问题研究所研究员

在国际关系领域,当提到学者如何在实践领域扮演角色或发挥作用时,主要是指学者通过提供建议、参与决策甚至是通过“旋转门”直接到实务部门任职等面向政策领域的活动。特别是在智库热的当下,国际关系学者可能会以更大的热情投入到为决策服务的研究中去。但本文试图强调国际关系学者实践化的社会维度,也就是作为公共知识分子的价值、意义以及路径。面向决策者的智囊角色和面向社会的公共知识分子角色,是国际关系学者实践化中的两个不同但同样重要的面向。

1.为什么需要国际关系领域的公共知识分子

在近几年的中国社会话语中,“公知”(公共知识分子的简称)似乎带有一些贬义的色彩。但这种在各种复杂因素导致下的污名化不能玷污公共知识分子一词本身的含义以及其所承载的价值。自古以来,知识分子的显著特性就在于其不仅拥有知识,而且与社会实践相关。孔子之所以为历代后人景仰,不仅在于其学识素养,更在于他拯救世道人心的不懈努力。在俄国人看来,知识分子不但受过教育并从事脑力劳动,而且应该具有渊博知识、高尚道德、独立思想和自由人格。①于丹红:《俄国知识分子的爱国情怀》,《俄语学习》2010年第4期,第18页。但自近代以降,知识分子有日益学院化、专业化趋势,“公共”光环面临褪色。正是在此背景下,美国哲学家雅各比于1987年出版《最后的知识分子》一书,提出“公共知识分子”概念,借“公共”两字强调重建知识分子的公共性。②李名亮:《微博、公共知识分子与话语权力》,《学术界》2012年第6期,第76页。

可见,公共知识分子有如下三个方面的基本特征:第一,专业性。其面向社会的言论、成果必然建立在专业的理解与分析基础之上,否则就与一般舆论无异,也体现不出知识分子的特有价值。第二,批判性。公共知识分子的任务主要是发现、分析问题,并在一定程度上(并非必然)提出解决问题的方法。这就必然带有不同程度的批判性和独立性,而不是附和主流舆论、歌功颂德。第三,责任理性。公共知识分子及其言论实际上也是一种公共产品。因此,公共知识分子在发言申论时必然秉持社会责任感及理性的态度,摒弃个人或其他的狭隘利益考虑,而且要远离情绪性的表达方法。相对于市场、政府而言,公共知识分子的角色更像是监督者,而不是反对者。

国际关系议题不但十分大众化,而且与国家、民众的根本利益密切相关。这就决定了这一领域的学者应该不同程度地扮演公共知识分子的角色。事实上,许多著名的国际关系理论学者都符合对公共知识分子的描述,如E. H. Carr,David Mitrany,Pitman Potter、A1fred Zimmern和Hans Morgenthau。①Joseph Lepgo1d and Miros1av Nincic,Beyond the Ivory Tower:International Relations Theory and the Issue of Policy Relevance,New York:Co1umbia University Press,2001,p. 10.这些学者的角色不只在于理论上的探索,还都通过不同的方式对当时的国际事务发表见解,甚至有时还站在与所在国政府对立的立场上。伊拉克战争爆发时,就有不少美国学者出来表示反对。在这次美国总统大选中,面对特朗普有可能成为共和党总统候选人的势头,许多国际关系学者对其在国际事务中的无知公开表示担忧、发出批评。

在中国,国际关系学者作为公共知识分子所能起、所应起的作用或许与美国的学者不同,但至少有一点我认为是极其必要的,那就是消解中国社会中有关国际事务的非理性民族主义情绪。出于各种因素的驱动,国际政治与外交总是中国社会舆论、民间热议的议题。特别是一些与中国相关的热点议题,如南海争端、钓鱼岛问题、朝核问题,等等,总是各种媒体上的焦点,这种舆论的热度与方向甚至影响到实际中的外交决策。然而,在舆论高关注度背后有几个令人不安的现象。一是过度的民族主义情绪。维护和争取国家利益是正常的,但动辄就上升到本国利益的高度,以及对他国利益的漠视,却不是当代国际社会的正常逻辑。当前国际社会不是你死我活的霍布斯世界,更多的是“你活也让别人活”的竞争式洛克世界。但许多中国人的思维还停留而在霍布斯而非洛克的世界里。这种狭隘的民族主义情绪对于外交事务只能是忙中添乱,最后搬起石头砸自己的脚。二是存在简单主义甚至反智主义倾向。一旦碰到有激烈冲突的利益问题,如南海争端,喊打的简单化声音往往更能博取舆论眼球,其他外交的、制度的、法律的手段都被弃若敝履。这背后不但有民粹的情绪,更有把复杂的国际事务简单化、反智化的倾向。对外,许多人眼中不仅是权力政治,甚至是武力政治;对内,则不惜对不赞同的人上升到卖国贼的高度加以批判。从这些方面看,中国事实上还没有从义和团乱局的教训中完全走出来。

这个时候就需要大量的国际关系知识分子站出来,对于国际政治议题特别是一些热点的问题,以一种大众化的、接地气的语言进行理性的、专业性分析,引导民众对于国际事务有一个比较全面、理性的认识。在同样的问题上,不同的学者可能有不同的观点,甚至因此发生激烈的争论。对于启迪民智来说,这其实是好事而不是坏事。一旦有不同的信息与观点呈现出来,感受到矛盾的听众就必须思考。兼听则明,偏信则暗,更多的信息与观点貌似会带来一些舆论上的混乱,但更有利于社会在反思中逐步培养理性的观点,而且整个社会的舆论也能因不同的观点而达成某种以理性为目标的平衡。

2.当前的中国国际关系学者的社会角色实践

当前,一些国际关系学者主要通过媒体实现与社会的对接,其具体表现包括:在报纸上撰写评论、作为评论嘉宾参与电视节目、接受各种媒体的访问甚至是自己开博客、微博、公众号等。特别是在热点性的议题爆发时,国际关系学者的身影在各类媒体上其实是很活跃的。如果仅仅从中国国关学者与媒体互动的量上来看,国际关系学者与社会层面的对接应该是达到相当的规模与程度了。

但要看到,承担社会角色并不仅仅是在媒体上发声。事实上,与关心某些国际事务的公司、非政府组织进行对接和沟通,共同主办研讨会(非学术性的),甚至是开办面向社区的国际问题讲座,都是国际关系研究机构与学者实践其社会角色的表现。但这方面的问题是,中国的社会组织并不发达,缺乏国际关系学者社会化的客观环境。另外,中国的国际关系研究机构作为吃“皇粮”的事业单位,学者作为拿固定工资的事业单位在编人员,也少有进行社会化的动力。多数学者也没有主动面向普通大众、面向社会的意识,更多地还是将自己定位于课堂的教授、会场的学者、论文的作者或是政府的智囊。但在媒体上的参与有点不一样,因为媒体能够给学者带来知名度,以及由此而来的相应利益。而且,媒体在市场化驱动下,也有关注国际议题的强烈需求。两方面的结合使得媒体成为国关学者承担社会角色的主渠道。

然而,在一般性的社会认识中,即使有许多国际关系学者频频“上镜”,还很少有国际关系学者被公认为是“公共知识分子”角色。在前几年的公共知识分子热中,极少有国际关系学者出现在公认的公共知识分子行列之中。甚至,许多国际关系专家可能都有被网友讥为“砖家”的经历。为什么会这样?一个客观原因是中国有着不同于西方的政治与媒体环境,国关学者承担这一使命受到一定限制。但是,这不能解释为什么其他学科有不少学者在同样的环境下能够成为知名的公共知识分子。个人以为,其中还有学科特性甚至学者自身学识素养的问题。

国际关系学科是一个低门槛,但又很难做到高标准的专业。之所以说低门槛,是因为基本面的国际知识信息十分充裕,而且国际关系的逻辑在很大程度上也是一种“常识”逻辑,普通人获取并加以分析并不难,这就是为什么出租车司机也能侃国际时事并且可能说得比学者更精彩的原因。如果是哲学、法学甚至经济学,就不可能出现这样的情况。当然,学者也可以通过数量化的方法把国际关系知识做得很精致,达到普通人无法理解的地步。但是,这种专业化往往是以牺牲全面性、复杂性为代价的,不太适合面对社会大众。要把专业素养与大众话语结合起来,同时要把做一般是仅仅聚焦于某个层次、领域、议题的专业分析,融汇成社会受众感兴趣的综合性分析,需要很高的学识素养,这对国际关系学者提出了很高的要求。而我们的培养模式、方法与课程设置,也没有能够提供这方面的足够训练。以至于作为专业研究者的国关学者,在面对公众进行国际问题分析时,很难体现出其专业性的一面,因此无法令人“景仰”也就毫不奇怪了。

除此之外,特殊的中国媒体与知识分子关系也是一个重要因素。在拥有强大传播力的媒体面前,学者其实还是处于弱势角色,没有什么谈判权。这些因素决定了国关学者在媒体中出场常常是被动的,不太可能有自己的声音。那些在媒体上频频发声、看起来比较成功的学者,也更多的像是媒介知识分子,而非公共知识分子。前者不需要“专业才能和道德信念”,“更不需要批判精神和独立性,只要在大众媒介上经常露脸、混得一个脸熟,只要与大众媒介共生共荣,你就是名人,你就能比那些学术水平很高就是与大众媒介无缘的人更风光、更出色,因而更有社会地位、更多地占有社会资源”①赵建国:《“公共知识分子”与媒介知识分子》,《新闻界》2007年第1期,第46页。。

要改变上述状况绝非一日之功。其中既需要整体环境的不断改良,给国际关系学者提供更多的公共、合法的社会平台;也需要国际关系学者有更多的公共知识分子意识,能够以更加专业的态度与素养去面向公众的,参与与社会的互动。至少,能有一部分国际关系学者走出书斋,甘心于更多地与社会层面进行对话,而不仅仅是着眼于政府和决策者。在笔者看来,即使学者的最大愿望是影响决策,也要意识到推动社会层面的转变事实上也是影响决策的一种间接渠道。事实上,领导人对于舆论风向变化的重视程度,可能比对知识分子的内参报告重视程度要大得多。当然,一个人要改变甚至影响舆论是很困难的,但如果有更多的国际关系学者以专业的精神、理性态度投入到对接社会、影响舆论的工作中去,对中国外交决策的整体影响力也必将提高。

中国外交

杂志排行

国际关系研究的其它文章

- 身份认知差异与中美关系中的南海问题**本文获得上海外国语大学第10届研究生科研基金项目“大国对国际危机的倾向性介入研究”(项目编号:201510013)的资助。

- 全球治理模式转换的理论分析

——以全球气候变化治理为例 - 中日海上危机管控机制研究

- “一带一路”倡议与中国对外直接投资的新格局

- “依华”还是“抑华”:析越共十二大后的越南外交**本文为国家社科基金重大项目“构建21世纪海上丝绸之路的社会和文化基础研究”,(项目编号14ZDB112)的前期成果。

- 缅甸民盟政府面临的外交挑战及其可能的政策选择**本文系国家社科基金西部项目“缅甸政治转型与新政府内外政策调整研究”(编号:12XGJ009)和“当代缅甸族际关系与民族国家构建研究”(编号13XZZ018)的阶段性研究成果。