中国经济发展新常态的宏观表象和微观基础

2016-06-24刘金全冯坚福

刘金全,冯坚福

(吉林大学 数量经济研究中心,吉林 长春 130012)

中国经济发展新常态的宏观表象和微观基础

刘金全,冯坚福

(吉林大学 数量经济研究中心,吉林 长春 130012)

[摘要]经济发展新常态是我国面对经济发展现实提出的一种具有高度前瞻性和战略性的概括性表述,新常态的宏观和微观表象是认识和监测新常态的基础。从现代经济发展态势的历史演变和典型态势的解析出发,描述和分析新常态下出现的新的宏观现象和微观特征,并从经济增长的稳态分析、收敛性假说和内生性特征等方面阐释经济发展新常态的宏观和微观基础的内在机理,最后基于新常态下经济政策设计和国家风险管理的应对策略,实现认识新常态,适应新常态,并引领新常态。

[关键词]新常态;宏观表象;微观基础

不同国家在不同历史时期的经济发展过程中常常呈现出一些“典型化事实”(stylized facts)。有些“典型化事实”具有其时代特殊性,有些“典型化事实”具有时间区域内的共性;有些“典型化事实”存在的时间较短,有些“典型化事实”成为具有持续性的“常态”现象;有些“典型化事实”是经济发展阶段所形成的自然表现,有些“典型化事实”是经济政策操作和政府干预形成的客观事实;有些“典型化事实”具有自身的封闭性和独立性,有些“典型化事实”具有明显的“传染”和“溢出效应”。这些经济发展过程中的重要“典型化事实”,不仅促进了经济学理论研究的进展,而且成为宏观经济管理的对象和目标,在现代宏观经济学和经济政策理论研究中占有重要地位。我国经济新常态由众多“典型化事实和特征”组成,是经济发展新常态的事实根基与外在体征。

美国学者El-Erian最早提出了经济新常态(new normal)[1]16-17,将发达经济体的“新常态”特征概括为:低增长、高失业以及投资回报低的长期态势[2]1-14。由此可见,西方社会的“新常态”是经济“滞胀”的变形、延伸和加剧。不同的是,此间通货膨胀率和名义利率一般处于低水平,甚至陷入“流动性陷阱”的政策无效困境。越是在经济周期的收缩阶段,货币政策和财政政策的“乘数效应”愈发低下,即使采用顺周期的政策干预,也无法收到扩张效应。更为严重的是,失业率长期处于高位,实际工资上升缓慢,而投资回报率的降低加大了实体经济和虚拟经济的脱节,导致实体经济活力和动力不足,社会福利水平无法提高,民生问题突出。西方社会经济新常态主基调是对经济发展前景黯淡的叹息,折射出对自由经济的失望和政府治理能力低下的无奈。

我国经济发展新常态的认识和描述最早形成于习近平主席的系列讲话,特别是在2014年11月10日APEC工商领导人峰会上的演讲中,习近平主席清晰地阐述了新常态的主要特征:第一,新常态下,中国经济增速虽然放缓,实际增量依然可观;第二,新常态下,中国经济增长更趋平稳,增长动力更加多元化;第三,新常态下,中国经济结构优化升级,发展前景更加稳定;第四,新常态下,中国政府大力简政放权,市场活力进一步释放[3]40-43。由此可见,对中国经济发展新常态的表述和预期,实际上是上演新型发展模式史诗的序幕,是开启新型发展平台的奠基,是坚持改革开放和凸显市场经济核心作用的宣言,是对实现中华民族伟大复兴中国梦的昭示和渴望。中国经济发展新常态充满了正能量,与上述西方学者论及的新常态的“疲态”和“老态”截然不同,习近平主席论述的新常态充满了活力和动力,充满了对未来经济发展的乐观和自信,这种坚定的发展态度为经济发展新常态的稳固和持续提供了重要保障。目前关于中国经济发展新常态的研究已经出现了诸多重要成果[4]1-20,[5]1-3,[6]1-21,[7]1-3,[8]94-116,这些成果主要从“理解新常态、适应新常态、引领新常态”等角度,对我国经济发展已经出现的新常态进行了系统论述。这些研究成果对深入研究经济发展新常态问题给出了重要参考。

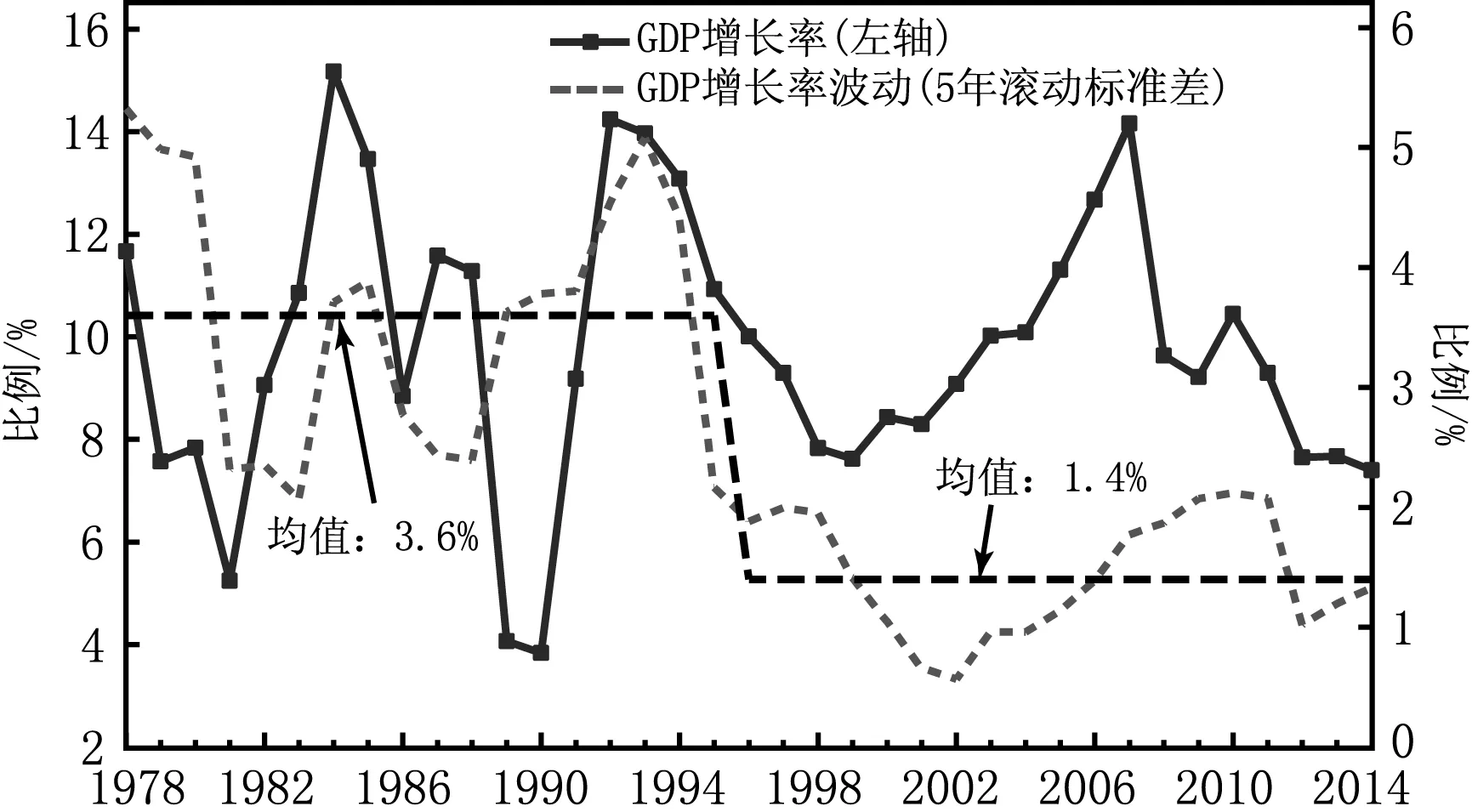

“新常态”的产生意味着宏观调控模式,经济变量间的依存关系,政府对宏观经济增速下滑的容忍度,以及产业结构格局等都将随之发生重大变革。2010年二季度伊始,经济增速再次回落,并于2012年一季度跌破8%,2015年一季度跌至7%的门槛,标志着我国经济增速进入换挡期(如图1所示)。图2显示自2012年至2014年,我国年度GDP同比增速始终保持在7%—8%这一区间,5年滚动标准差所代表的经济增长波动也从“软着陆”(1996年)之前的3.6%降为1.4%,下降幅度超过2倍,整个经济周期呈现出峰位下降,谷位上升,全程波动微波化的新特征。对此,大量研究已经就经济发展新常态经济增长速度问题进行了研究,主要探讨合理增速与预期经济发展目标之间的相容性问题。刘树成认为经济增速换挡是改革开放30年来高速发展后的大势所趋,而在中国经济新常态时期内,中国宏观经济可能围绕着中高速经济增长形成新一轮增长长波[9]4-8。裴长洪和李程骅则指出,提高发展质量和效益,以及优化经济结构是新常态时期内经济工作的重中之重[10]1-8,因此,随着改革的不断深入,以及“一带一路”伟大战略构想的逐步实施,中国经济新常态时期内的经济周期波动也将随之而改变。

图1 季度实际GDP同比增长率及其周期与趋势

数据来源:中经网统计数据库(http://db.cei.gov.cn/),并经过作者整理和计算,如有需要可来信索取,下同。

图2 年度实际GDP同比增长率及波动

下文借鉴世界上不同经济体制和不同经济形态的国家和地区发展态势的演变,以及典型态势的解析中获得我国经济发展新常态的“他山之石”;其次,分析改革开放以来我国市场经济体制、经济发展方式、经济周期波动态势和宏观经济调控模式的“典型化”的宏观表象;再次,从经济体制变化、市场功能变化、总供给和总需求关系、产业结构调整、经济增长动力来源等角度梳理出我国经济新常态的微观基础;第四,分类和总结经济发展方式转变的主体脉络,将经济发展方式和多层次的体制改革作为契机,折射出我国经济发展新常态的宏观表象和微观基础的内在机理;最后,从宏观经济政策设计和国家经济风险的管理角度出发为认识新常态、适应新常态、引领新常态提供对策建议。

一、经济发展态势的历史演变和典型态势

经济发展新常态是一种现实经济条件下的新兴态势,它的出现和形成必然有其历史和现实根源,因此可以建立一个经济发展典型态势的资料和档案库,由经济发展过程的“旧陈态”去对比映射出经济发展的新常态。任何经济发展都形成了一个连续的时间轨迹,本文将从国内外经济理论发展轨迹的审视和对比中,寻找出我国经济发展新常态产生的经济基础和社会基础。虽然经济发展新常态是一个重要的现实经济增长态势,但是它的出现和形成必然具有其根源和诱因。我们利用历史演绎分析法,对经济发展过程中的一些代表性阶段进行总结和评述,从中不仅可以获得重要的理论验证和借鉴,还能形成经验事实上的对应和参照。

(一)长期持续高增长的经验及其启示

在世界范围内,已经有多个国家和区域的经济实现了30多年的持续高增长,这些国家和区域也都在这些超长期的持续高增长过程中步入了高收入国家的行列[11]17-31。本文参照Spence划分持续高速经济增长的方法[12-13],以满足“区间的两端以大于7%的经济增长率开始和结束,且区间内无连续3年及3年以上(1—2年低增长可视作是短期扰动)的GDP增长率小于7%”为条件来识别持续高增长区间,得到表1中7个典型的持续高增长经济体。其中,我国台湾地区持续高增长时间最长,为43年,韩国和新加坡为40年,持续高增长年份最短的是日本为19年。值得注意的是,除了中国以外,这些国家和区域都已经结束了持续高增长,开始步入了漫长的经济调整和经济萧条过程之中。虽然这些超长期的快速增长阶段已经结束,但是其经济发展的成功经验为后继国家的经济发展提供了重要的参照和模仿案例。张培丽从工业化、城镇化和现代化角度出发,分析日本、韩国、中国台湾、新加坡等经济体在高速经济增长的阶段的时限假说,历史经验表明这些国家和地区的经济高速发展时期在时间上与其工业化和城市化进程加速推进是完全吻合的,均在高速增长结束前后基本完成了工业化、城市化,迈入了发达经济体的行列[14]41-49。蔡昉认为虽然我国人口红利和全球化红利逐渐消失[15]37-39,环境约束等因素都开始导致我国经济开始由高速转向中速,经济开始进入换挡期,但是从上述快速经济增长的国家的经验来看,工业化是伴随着经济高速增长的消失而完结;而刘伟等认为我国离工业化还有二十几年的时间,因此我国经济还有保持20多年高速持续增长的潜在机会[16]4-8;黄泰岩认为我国目前处于工业化中后期,城镇化也仅达到世界的平均水平,且区域发展严重不平衡[17]5-12,对比中国台湾、韩国、新加坡等国家和地区的经济长期持续高增长经验,我们认为中国经济快速持续增长的潜在空间巨大。

通过分析和梳理这些超长期快速经济发展国家的具体情况,特别是陷入经济萧条以后采取的种种复苏政策,可深入分析它们步入长期萧条的关键原因,还可以将短期经济周期波动与长期经济增长结合起来,形成统一的经济增长分析框架;将经济政策风险与经济波动风险和市场波动风险联系起来,定量描述经济周期和政策干预的收益和成本,描述我国经济政策、经济周期和经济增长过程中的“在险”成分,借此定量讨论开放经济中经济政策的风险性和国家经济的安全性问题。这不仅仅可以加强我国经济衰退的忧患意识,更有助于我国建立有效的危机和衰退的防范机制,为当前的稳增长和促发展提供对策建议。

表1 典型持续高增长经济体的经济增长经验 %

数据来源:台湾数据来源于历年 (1985-2015) 台湾统计手册 (Taiwan Statistical Data Book),其他数据来源于世界银行公开数据中的“世界发展指标”(http://databank.worldbank.org/data/ download/WDI_excel.zip)。

(二)西方经济“大缓和”及其启示

从20世纪80年代中期至21世纪初期,西方经济运行出现一段平缓时期,其典型特征就是波动率水平处于较低的水平上,出现了多重经济波动率(产出波动率、价格波动率、投资波动率和工资波动率等)平缓的现象,尤其重要的是,这个阶段的各种名义波动率和实际波动率显著降低,并且保持较低水平。虽然这个时期的经济发展绝对速度较低,但是具有明显的稳定性和持续性,已经被证明是一个经济发展效率较高和宏观管理成本较低的时期,这种经济运行态势得到了很多西方经济学者的青睐,宏观经济学研究将其称为经济“大缓和”时期。西方国家“经济大缓和”的出现,究竟是经济政策设计合理、效果突出,还是经济运行出现了好的机遇和运气,目前尚无结论性的统一认识[18]824-832,[19]197-223,但是可以肯定的是,这个阶段代表了一种宏观经济运行的典型态势,是一个宏观经济运行的理想态势,应该选择经济政策来实现这种波动率平缓、经济总量关系协调的运行态势。

我国经济运行也出现了类似的“大缓和”过程,只不过我国经济是处于经济增速高位的经济“大缓和”,出现了长时间的经济高速、持续和平稳运行,甚至出现了高经济增长、低通货膨胀的最佳组合方式,正是我国经济“大缓和”在收益和速度上更具有优势,导致了我们对西方社会经济“大缓和”现象没有给予高度重视,也没有进行深入分析。我国经济增长处于高位的“大缓和”的现象绝不是仅凭运气和后发优势就可以实现的,而是我国宏观经济调控模式选择和经济政策组合机制的设计等诸多因素形成了我国经济发展的奇迹,这些宝贵经验和规律对我们充分认识经济新常态和保持经济稳定增长具有重要参考价值[20]69-74,[21]577-604,[22]56-73,221。

当面临我国经济发展出现新常态的时候,通过对西方社会出现的低速阶段的“大缓和”与我国经济高速阶段的“大缓和”进行对比研究,可以从中获得对我国经济发展新常态的有益认识。如我国近年来大力推行普惠金融工程和利率市场化改革等金融创新举措,为宏观经济的平稳发展起到了重要的助推作用,以通货膨胀目标制为导向的利率规则也能较好地解释中央银行的货币政策操作动机[23]3-26,这都说明美国经济“大缓和”的确和我国新常态具有一些相近之处。尽管新常态与“大缓和”在波动率平缓上具有近似性,但我国现阶段存在的产能过剩和人口红利消失等问题仍具有独自的结构性特征,在这两点上不应与“大缓和”一概而论。此外,“大缓和”是一种较为理想的经济周期运行模式,但突如其来的“次贷危机”使美国经历了后二战时期以来最严重的经济衰退,这提醒我们应该关注各种非周期性变动因素对经济运行的影响。

(三)“现代衰退”及其启示

传统的古典经济周期主要关注商品市场运行和总供给的有效形成,对生产率波动和技术冲击较为注重,其在经济增长速度上可能出现绝对数值上的零下水平,即出现一定程度上的实际经济衰退;现代增长型经济周期主要关注虚拟经济和实体经济之间的关联,对总需求管理更为关注,更重视需求管理在经济周期波动中的作用。在经济增长速度上只出现围绕趋势水平的波动,绝对增长速度仍然保持正水平。而现代衰退是近年来西方国家经济运行出现的新态势,主要是指正常经济条件和环境下出现的经济增速下滑,产生经济下滑的原因并不明显。Hall认为经济在货币政策有效并保持一致性,劳动力市场摩擦很低的时候出现经济衰退,且称这种衰退为“现代衰退”[24]431-469。

“现代衰退”是二战之后持续时间最长、影响力最大的一次经济衰退,但相比于“大萧条”与“滞胀”危机,本次“现代衰退”的经济增速总体上还是比较温和的。在本次衰退之前,美联储已经开始实施“盯住通货膨胀”措施,名义利率水平并未处于高位。目前经济学家对这种缺乏显著诱因的经济衰退理解甚微,认为这是现代经济周期研究的又一重要领域,许多学者正致力于探讨美联储非常规货币政策操作(前瞻指引、扭曲操作与量化宽松)对熨平现阶段经济周期波动的作用,尽管学者们仍无法断言非常规货币政策操作能否使美国摆脱“现代衰退”,但可以肯定的是,在应对本轮危机过程中,它们较常规货币政策更为有效[25]72-83,[26]32-46。

这些“现代衰退”经济运行态势的周期性特征既可以作为经济发展过程中出现的典型现象,也可以作为我国经济发展态势的参照,分析我国经济增长型经济周期波动的成因和发展,同时在增长型经济周期的框架下展开对新常态时期内经济周期运行模式的探讨。

(四)现代经济危机学说及其启示

现代经济危机已经成为目前经济运行出现频率较高的经济现象,由此产生了大量经济危机学说。与以往经济危机分析不同,现代经济危机具有明显的隐蔽性和突发性,一旦发生便迅速传播,传染速度和传染范围都超出了以往经济危机的波及程度。其中典型的经济危机阶段主要有:20世纪20年代末期开始的西方社会经济大萧条,20世纪70年代中期出现的石油危机和经济增长的“滞胀”,以及本世纪初开始频发的金融危机和主权债务危机。

(1)20世纪20年代末西方社会出现的大萧条,不仅促进了西方社会经济管理思路的改变,萌生了以需求管理为主导的凯恩斯经济学,而且首次将经济衰退作为西方经济周期波动过程中的典型机制,引发了人们对经济大萧条的长期研究,并出现了各种经济危机理论和经济萧条学说。凯恩斯经济学所承认的市场失灵、合作失败、信息非对称、价格黏性等一系列现象都是日后西方经济社会保留下来的典型特征,直接影响了后来的经济理论发展、经济政策制定和宏观经济管理实践[27]233-297。我国学者也对经济大萧条的产生原因和影响进行了深入研究,主要是借鉴了治理大萧条的政策措施,特别是采取的积极需求管理政策发挥了熨平我国经济周期波动的作用[28]64-77。

(2)20世纪70年代中期,由于石油危机和产业结构失衡,西方社会开始出现了经济发展“滞胀”现象,出现了高通货膨胀和低经济增长的组合,诱导了西方国家的新一轮经济衰退。这次经济衰退的出现,不仅说明了西方国家长期实施的货币政策和财政政策的失灵,也说明了长期需求管理政策的失效和大量相机选择政策的失败。“滞胀”成为西方社会经济发展过程中的代表性形态,它对凯恩斯经济学的理论基础和经验证据提出了新的挑战。“滞胀”不仅促进了新凯恩斯学派的兴起,也给新古典经济学和货币主义经济学提供了重新回归的机遇。虽然我国也经历了石油价格和大宗商品价格波动的严重冲击,但由于中国国内市场规模和深度的缓冲作用,这些冲击所产生的经济波动幅度较小。我国通货膨胀与经济增长之间的替代关系不明显,甚至某些时间内出现了低通货膨胀和高经济增长的“反滞胀”形态。虽然我国经济运行过程中没有出现显著的滞胀现象,但也引起了宏观经济管理的高度警觉和重视,认识到滞胀的根本原因在于长期投资不足,因此采用积极财政指引来平衡经济结构,防止出现“滞胀”危机[29]34-38。

(3)20世纪90年代日本经济出现的持续萧条,又一次催发了现代萧条经济学的回归,同时强化了危机预警和风险管理意识。以克鲁格曼为代表的经济学家开始从流动性陷阱、贸易摩擦和国外直接投资等角度对经济萧条进行全面诠释,同时针对苏联解体后出现的经济体制分化和市场机制演进,提出了一系列旨在脱离流动性陷阱和促使经济复苏的政策主张[30]137-205。但迄今为止,日本经济长期萧条和复苏乏力已经成为经历20多年的趋势性特征。这种萧条的出现,不仅对发达资本主义国家的经济管理提出了严峻挑战,也对经济政策设计提出了更为苛刻的新要求。随后,亚洲金融危机、南美金融危机、美国次贷危机、欧洲主权债务危机等接踵而至,不仅经济危机发生频率加大、危机程度加深、危机波及范围扩大、危机影响时间加长,而且经济危机的传染性、攻击性和扩散性也显著加强。金融危机对实体经济的影响越发显著,各种“杠杆效应”和“羊群效应”严重妨碍了技术创新和产业升级,使得危机和衰退成为了各国普遍关注和警惕的国家风险问题。

根据上述分析,“大缓和”、“现代衰退”和经济危机是西方社会近年来出现的典型经济形态。在这些经济发展态势下,西方国家采取的一系列经济政策操作和实践,为我们提供了具有参考价值的理论学说和经验证据,使得我们在应对金融危机和防范经济衰退中,始终关注防止经济增长的大起大落,在宏观经济调控中不仅成功地实现了经济“软着陆”,也实现了经济增长的“软扩张”,避免了显著经济收缩和经济衰退。我国应该借鉴上述经济发展历史演变和典型经济态势中非常规货币政策规则、顺周期财政政策和宏观审慎监管等措施,设计和实施符合我国经济新常态实际的有效经济政策组合,努力实现建国以来我国经济发展的第一个增长型长波,并为其后出现拖长的尾部,提供了重要的基础和保障,使得我国经济新常态将围绕着这轮增长型长波尾部的平台展开。

二、我国经济发展新常态的宏观表象

2014年12月中央经济工作会议首次明确了“新常态的九大趋势性变化”[31],这说明我国经济正在向形态更高级、分工更复杂、结构更合理的阶段演化;正从高速增长转向中高速增长;经济发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长;经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点。本文从宏观和微观角度分析我国经济发展新常态的表象特征并探求其中深层次的原因。其中,宏观表象部分包括宏观总需求中拉动经济增长的三驾马车——消费、投资和出口,以及总体经济风险,宏观调控和资源配置等方面;微观部分包括生产能力和产业组织方式、生产要素相对优势、市场竞争特点、资源环境约束等微观市场特征。

但是,究竟怎样的表象才能称之为新常态下的宏观和微观表象呢?首先,新常态的宏观和微观表象必须体现出新常态中的“新”,即该宏观和微观表象具有新特征和新影响。例如当前平均增速水平下移,就是与以往30多年高速增长存在显著差异的全新现象;其次,新特征和表象是否能成为新常态,还需审视其是否常态化,是否能够在一定时期内保持相对稳定的发展状态并持续下去,成为当前和今后一段时间的“典型化事实”;最后,我们需要圈定新常态宏观和微观表象的范畴,从纷繁复杂的宏观和微观表现形式中发现可能出现的新常态表象,对其进行比较、分析和预测,以便最终确定下来并加以研究。下文依据以上标准对我国经济发展新常态的宏观表象进行了梳理与分析。

(一)经济增长动力演化的宏观表象

随着新常态时期经济增速的下降,一些原来对经济产生重要冲击和影响的因素出现了弱化的宏观表象,表现最为突出的就是虚拟经济对实体经济渗透的弱化。在当前增长速度“换挡期”、结构调整“阵痛期”和前期刺激“消化期”的“三期叠加”时期,我国经济增长动力出现了减弱和分化。

(1)经济增长速度的重要性降低,经济增长质量得到重视。经济增长速度放缓已经成为当前新常态最突出的表象,经济降速虽然导致了一些负面影响,但这却是我国经济“浴火重生”的方式[8]17-25。当然,我们可以继续利用投资等调控方式来保持经济的高速增长,但是这种高速增长的背后,粗放式增长模式下积累的矛盾和风险将更加严重,一旦出现经济减速或结构性调整,产能过剩、效率低下、资产重组等会造成大量企业破产和工人失业,也会给房地产、影子银行和地方政府性债务等方面带来巨大的冲击和影响,经济存在快速恶化的可能。因此,这种高速增长无须继续保持,而应顺其自然地疏导和调控。

(2)经济增长速度的适度下调,增加了结构调整的获利空间。如果经济增速下调能够为经济结构调整带来契机,那么结构调整将带来明显的效率提升。经济结构优化将会提升资产质量和产业结构,为新技术、新产品、新业态和新的需求创造无限巨大的需求空间;出口增长放缓可以促使我们充分利用装备能力、产业配套能力和资金输出等优势,在新一轮国际分工中向产业链中高端迈进;保护环境、治理污染等措施将会促使优质生态产品的需求大幅提高;走低碳、绿色发展道路,则会带来新的商机等等。如果能够利用经济增速放缓的契机进行经济结构调整,通过市场竞争,在竞争中优胜劣汰、兼并重组来实现资源在部门之间的重新配置,就可以显著提高经济运行质量和效率[32]17-25。

(3)投资和出口的驱动力量在减弱,消费等内需因素趋于稳定。改革开放以来,我国投资和出口依赖型经济增长造成了我国能源的高消耗、环境的高污染,而人们的实际工资和福利水平却没有得到显著的提升。与此同时,我国经济发展却逐渐形成了出口和投资高依赖性的特征,而出口和投资又极容易受外部环境的冲击和影响,一旦外部环境恶化,我国经济将遭受严重影响。当前,最终消费作为经济总需求的重要组成部分,在新常态下发生了重要变化。由于后金融危机时期国家出台了一系列刺激内需的措施,使得国内需求出现企稳的迹象,在“十二五”时期的2011—2014年间(也即后金融危机时期)最终消费对GDP的平均贡献高达54.5%,而拉动经济增长的另外两驾“马车”——投资与出口的增长贡献正在减弱,其中资本形成总额在2011—2014年间的平均贡献率为47.5%,而货物和投资的净出口的平均贡献率为-1.9%(如表2所示)。

表2 近7个五年计划期间三大需求对GDP的贡献率 %

(4)投资动力分化和“去投资依赖”倾向。我国经济发展到一定阶段后,传统产业的竞争优势发生了显著变化,包括劳动力、原材料成本等在内的经营成本正在逐渐攀升,资源环境的约束日益明显,一些原来具有比较优势的行业和产品的国际市场份额出现了滑坡,经济增长的红利逐渐消失。新常态下,我国正在逐步实施“去投资依赖”,这里的“去投资依赖”是指我国应该改变经济增长过度依赖投资的增长格局,特别是依靠大规模投入和房地产投资的传统投资方式。“去投资依赖”可以避免传统制造业的重复投资和过度投资,降低供给过剩,使投资更多地流入到高科技和高生产率的生产领域。

(5)经济增长外在驱动因素演化的宏观表象。我国经济发展离不开世界经济发展的大环境,外部环境对我国经济发展具有显著影响。金融危机前全球经历了约20年的黄金发展时期,科技创新出现了爆发式增长,经济全球化极大地提高了资源配置效率,以亚洲为代表的新兴经济体成为世界经济的发动机。但随着全球性金融危机的爆发,繁荣稳定时期潜在和集聚的风险也随之显现,使得全球经济失衡加剧,开始进入持续衰退阶段。首先,全球范围内的经济增长低水平波动,无论汇率、股票、债券,还是石油等能源市场指标的波动幅度均大幅度降低;其次,全球去杠杆化,使得宏观调控采取的措施不能够有效地刺激经济增长,经济处于低水平波动的现象短期内不能够改变;最后,各国宏观经济政策的非同步性和不连续性使得全球经济无规律可循,大量投机交易出现,由此引发了贸易保护主义的抬头,破坏了全球自由贸易的进展以及全球经济的协动性,进一步延缓了全球经济复苏的势头。

(二)需求管理和供给管理的侧重程度发生变化

经济理论认为在短期是有效需求决定了经济增长,而中长期经济增长则由劳动力和资本等生产要素的供给和有效利用决定。供给管理,就是通过经济政策以及经济制度建设对决定社会总生产函数的各个生产要素及其组织方式产生影响,进而影响社会总供给,在中短期内实现总供给与总需求的总量平衡、熨平周期性波动,在长期内实现总量平衡下总供给高效而持续的增长,从而达到社会资源优化配置以及社会福利最大化的目的。

新常态下,经济的供给面出现了积极的变化。经济增长将转向依靠转型升级和生产率提升的创新驱动型增长模式,这同时也意味着我国宏观经济政策将从侧重需求管理向供给管理转变,政府经济资源的直接配置或行政干预将逐渐减少,市场将在资源配置的机制中起决定作用,资源配置的效率将提高,与此相关的寻租和腐败将大幅减少。在新常态背景下,我国总需求管理弱化和供给管理加强的表象如下:

(1)短期内中国宏观经济面临内需与外需双疲软的困境,强调供给管理是总需求管理失效时的必然选择。由于产能过剩的严重性和经济结构调整的紧迫性,传统的大规模刺激政策是不可取的,而新型的“微刺激”和“定向宽松”政策效果还有待商榷。在这种情况下,跳出总需求管理的思维藩篱,在供给管理方面寻求对策是必然的。

(2)中期内中国经济仍然需要次高速增长,中国经济的各种结构都需要优化升级,强调供给管理是中国经济保增长、调结构的必然要求。保增长需要在市场机制有效的前提下充分调动各种生产要素的积极性,调结构本质上是调整各种生产要素的分布及其组织方式、优化资源配置,这两者都与供给管理密不可分,既是供给管理的目标,也是供给管理的手段。

(3)长期内中国要实现发达化、现代化的目标,强调供给管理是保障经济长期可持续发展的必由之路。在供给—需求总量平衡的前提下,提高供给质量和生产效率,可以促使生产可能性边界不断外移,从源头激活需求并形成增长新动力。

总之,随着人口红利的衰减和资本的边际报酬递减,经济增长依靠生产要素投入的模式将难以为继,只有通过劳动力和资本两种长期生产要素的改变来提高生产才能促进经济长期增长。宏观经济调控也将从需求端的经济拉动转向供给侧的推动[33]1-5。

(三)金融发展新常态的宏观表象

金融业作为社会资金融通的主要运行者,改革开放以来的发展创新给我国实体经济带来了巨大的繁荣,对实体经济的影响越来越显著,俨然成为我国现代经济的核心。但是纵观历次金融危机,我们发现危机发生愈加频繁、持续时间越来越长、波及范围逐渐扩大、影响程度越来越深、传染性和扩散性也越来越强。源于美国次债危机的全球金融危机的经验告诉我们:金融发展和金融创新给实体经济带来巨大繁荣的背后,往往伴随着大量泡沫的产生,若不加以金融风险监管和防范,其发展到一定程度以后,其中的“杠杆效应”和“羊群效应”就会升级经济泡沫,一旦泡沫破裂,金融发展和金融创新所引起的风险就会导致金融危机和经济衰退的出现,严重冲击了技术创新和产业形成,给实体经济造成了不可估量的损失。

当前我国金融领域出现了金融发展对实体经济的作用弱化的现象,金融服务于投资消费需求、产业升级以及资源配置的能力下降,而金融体系内部出现了诸如不良贷款增加、金融市场扰动、地方债务隐患、影子银行风险等问题。因此,在经济发展新常态面临经济下行和金融去杠杆化的双重压力下,目前我国金融体制改革和创新的重点在于服务、引导和调整实体经济,同时还应特别关注诸如债务率、杠杆率和系统性风险等[34]51-52。虽然我国金融新常态尚未全面展现,但是出现了一些值得关注的宏观表象:

(1)金融发展与实体经济的背离亟须回归。长期以来我国实体经济的发展过度依赖财政投入,需要加快金融改革,大力发展配套的金融体制来服务、引导和调整实体经济。一方面,遵循金融服务于实体经济的原则,通过股权多元化和放宽准入的方式激发各类金融市场主体的活力,为实体经济的快速平稳发展提供保障;另一方面,通过金融组织创新,金融产品和服务模式创新等金融体系的深化改革来提高金融市场发展的深度和广度,推动产业结构调整和经济发展方式的转型,如在巩固和强化某些传统产业和优势产业在技术、产品质量、品牌、环保等多方面的既有优势的同时,通过金融体制的发展和创新,努力在新兴技术产业的发展角逐中占领制高点。

(2)宏观金融基本面与实体经济的作用机理发生重要变化。新常态下金融领域所产生的一些新现象在实体经济中有其深刻的根源,新常态下实体经济与金融基本面之间相互作用和影响的新变化主要有:一方面,以经济增速减缓为主要宏观表象的实体经济变化将引起有关利率政策、金融盈利模式、货币发行机制及传递机制,以及流动性管理方式等方面的调整,促使金融业的相关价格和租金水平也进入换挡期,金融业将步入“中速增长期”;另一方面,新常态下经济结构和产业结构调整将会导致金融的投资组合模式和风险结构发生重要变化,这就要求货币政策的常态化、资源配置的市场化,并进一步加强实体经济和虚拟经济的协调发展,在新常态下实现金融结构的再调整与预重构。

经济发展新常态下,金融业在金融危机政策的刺激下进行着快速扩张,而实体经济出现趋缓的态势,这些宏观表象不仅与当前经济结构转型和经济基本面的变化有关,也是前期刺激政策产生的后果,既具有趋势性特征,也具有阶段性特征。

三、我国经济发展新常态的微观表象

任何宏观经济现象都有其微观基础,新常态的微观基础来自于经济个体的行为特征。企业、消费者和投资者是微观经济中最具有代表性的个体,构成了决定劳动需求和产品供给的重要经济部门[35]61-66。目前企业环境出现了显著变化:结构调整压力加大、长期利润预期下调、劳动力等要素成本上升、创新能力不足、大量产能过剩、环保压力和融资难、融资贵等问题突出。消费者则面临着投资渠道不畅、预防储蓄动机突出、流动性约束明显等问题,导致消费和投资的双重审慎。如何发挥企业、消费者和投资者等微观主体的主观能动性,如何激活微观主体、夯实创新动力,如何通过大众创业、万众创新等措施来增加企业活力,是我国新常态经济面临的重要问题。下文将梳理我国当前经济发展新常态所出现的一些微观表象。

(一)微观成本上升、劳动力供需情况发生重要变化

生产要素的变化是我国经济发展新常态的最突出的表现,过去生产要素成本低是我国的最大优势,引进技术和管理能迅速变成生产力;现在生产要素的瓶颈开始出现,经济增长将更依靠人力资本质量和技术进步。当前经济发展新常态中生产要素的变化主要体现在以下三个方面:

(1)劳动力成本上升。改革开放以来,我国城镇单位就业人员平均工资快速增加,从1978年的516元增加到2014年的56 339元,年均增长13.5%,远高于9.8%的GDP增长率,如图3所示。劳动力成本上升产生了两方面影响:一方面,对劳动者来说意味着收入增加和生活水平提高;另一方面,对企业来说是个不利的因素,这将导致企业成本上升,原来廉价劳动力所带来的产品在海内外市场中的比较优势逐渐消失,部分地区和行业出现了用工荒。导致劳动力成本上升的原因有很多,主要是因为经济发展导致劳动力需求增加与劳动力供给减少。在市场经济条件下,物价水平的过快上涨也导致了我国劳动力成本的逐渐上升[36]5-13。

(2)原材料和能源价格的上升。经过30多年的高速发展,企业对原材料和能源的使用一直处于超负荷状态,一旦原材料和能源的供需失衡,其价格必然波动上升(如图4所示),导致寻求外部供给。此外,我国一些能源和原材料的需求出现了过分依赖进口,极大地拉升了国际原材料和能源的价格。面对这种价格必然上升的趋势,微观企业主体应该发挥主观能动性,避免同质化竞争,通过降低管理成本,加大创新来实现产业转型和效益的提高。

(3)新常态下技术进步的成本加大,以往通过学习和模仿的学习型技术进步的空间越来越小。这一方面说明我国技术水平跟世界科技前沿差距越来越小,同时也暴露出我国的技术进步严重依赖学习和模仿的弱点,自主创新能力和贡献偏弱。在上述背景下,我国技术低成本时代已成为过去,企业想要获得成本最小化的技术,必须要重视研发和创新。

图3 就业人员平均工资及其增长率

图4 工业生产者购进和出厂价格指数

(二)微观主体投资收益下降、消费疲软状态显现

新常态下要实现经济的快速发展需要可观和持续增长的微观主体的投资收益作为支撑,过去微观主体投资收益主要涉及市场中的数量扩张和价格竞争,现在这种市场竞争格局正逐步转向质量型、差异化为主的竞争,主要体现在以下几个方面:

(1)微观主体投资收益下降,高附加值投资机会减少。图4给出了我国工业生产者购进和出厂价格指数,这两个指标在一定程度上反映了我国微观投资主体(工业生产者)的收益。从图4中工业生产者购进指数上涨要快于工业生产者出厂价格指数的“剪刀差”趋势,可以从侧面反映出微观投资主体的收益在逐渐下降。产生这种现象的一个重要原因是:我国改革开放30多年的发展过程中具有高附加值的投资机会正在逐渐减少,良好的投资领域和行业开始缩减,再加上图4所示的成本上升所导致投资收益率下降,投资机会和效益出现滑坡,这就需要投资者具有长远眼光,发现当前低估值的行业,提高投资的预期收益。

(2)新常态的另一个重要特征就是,资源配置方向和重点将发生变化。在资源配置方面,新常态形势下全面刺激政策的边际效果明显递减,因此,既要全面化解产能过剩,也要通过发挥市场机制作用探索未来产业发展方向,必须全面把握总供求关系新变化,科学进行宏观调控。当前新常态下的资源配置发生了显著变化,正在逐步改变经济和产业结构,如人口、技术、资源等生产要素配置从第一产业向第二产业和第三产业转移。但是,值得注意的是新常态下需要配置的目标资源是需要进行流动、重组和优化的重点资源,其目的是进行一次历史性的资源播种和培植,尤其特别注重引导和推动资金和技术等资源向创新领域和创新团体倾斜和流动,为“大众创业、万众创新”的战略提供坚强的后盾。

(3)经济效率和资源约束问题凸显。实体经济中劳动投入、资本形成、科技进步这三个要素的供应效率放缓,而资源已经对经济发展产生硬约束,能源资源和生态环境空间的承载能力已经达到或接近上限,所有这些因素导致生产率下降。因此,需要转变当前粗放型经济发展方式,处理好经济发展与生态环境之间的关系,推动绿色低碳循环发展方式,通过科技创新的涌现,并让其来引领技术潮流,突破经济发展的现有瓶颈。

(4)微观主体消费需求模式转变,管理需求方式亟待改变。稳定的消费支出和多渠道的投资组合,将从微观角度形成我国国内消费需求和投资需求的趋势平缓性,这为形成新常态下持续稳定的经济增长提供了稳固的微观基础。随着消费需求和投资需求的稳定性加强,来自总需求方面的增长动力已经没有充裕空间,因此在新常态下,对总供给管理应予以高度重视,只有提高生产率和供给质量,才能有效地形成更多的需求,为增长增添动力。

(三)微观企业活力、创业创新拉动不足

过去供给不足是长期困扰中国经济增长的一个主要矛盾,现在传统产业供给能力大幅超出需求,产业结构必须优化升级。新兴产业、服务业、小微企业在经济新常态时期内的作用日趋凸显,而生产小型化、智能化、专业化、高品质将成为制造业生产的新特征。这从生产能力和产业组织方式看,就需要我国在新常态时期更加注重技术进步的创新,通过创新来激活和释放微观主体的积极性与主观能动性。

(1)创新和创业激发增长新动力。首先,通过简政放权等规范政府行为,拓宽行业准入,调动微观主体的积极性;其次,规范、引导和理顺要素价格,改变价格扭曲的现状,降低我国企业对要素的过度依赖;第三,通过透明有效的产权保护体系和创新激励机制,激发企业创新动力,降低创新成本,保证创新的预期收益。同时,在政策和资金等方面为创新提供支撑,例如放宽创新所需要素及审批程序等限制,营造良好的创新环境。我国国内市场需求和消费的潜能巨大,可以通过完善社会保障体系,改善消费环境,改变居民收入在国民收入分配中的比重等措施,提高居民消费,促进产品结构升级。

(2)开放融资渠道,激活微观主体的活力。当前微观经济主体面临着过高的融资成本,这严重地遏制和约束了创业和创新活动。在新常态下,我们必须将中小企业融资问题提高到国家层级和战略性高度,通过拓宽银行融资渠道,减少金融链条的通道程序和费用,从源头上降低企业融资成本,对小微企业信贷业务给予积极的政策支持。在当前形势下,应该加强宏观经济管理中的政策引导,加快企业的产业升级和转型步伐;在融资中充分发挥各级银行的主导作用,提供面向中小企业、高科技企业和创新性企业等特色企业的专业性金融服务;建立民间资本和海外资本流入中小企业和新建企业的金融服务体系,适当放宽民间资本的准入领域,在加强监管和风险控制的前提下,对民间金融服务进行整合和提效。

四、我国经济发展新常态的宏观表象和微观基础的内在机理

经济新常态是一种具有多维度和多层次的经济形态,虽然经济增速的水平直接表示了经济新常态的整体态势,但是围绕经济增速水平,还有很多内在的重要影响因素,例如市场结构、产业结构、资本结构等微观经济基础,认识新常态就必须要了解新常态的形成机理。经济新常态是一种复杂的系统化表象,它的形成机理和影响机制几乎涉及经济系统的所有方面。因此,对经济新常态形成的内在机理进行描述和分析,不仅能够宏观上进一步厘清经济新常态的内涵和界限,而且可以解释经济新常态形成的客观性和必然性,从而为深入了解经济发展新常态所蕴含的经济发展规律和经济运行趋势,为经济形势判断和经济政策设计提供更好的参照依据。因此可以从以下几个方面具体分析我国经济发展新常态的宏观表象和微观基础的内在机理:

(一)经济增长的稳态分析

中国经济历经改革开放30多年的高速增长后,其增长模式已然发生了重大改变。特别是进入21世纪以来,经济周期体现出期限结构拉长、峰位下降、谷位上升以及波动率降低等特征,这使得从经济增长稳态理论的视角审视新常态形成机理的研究逐渐进入了学者们的视野。稳态理论是在动态比较分析框架下,通过系统模型研究,测度一国经济运行是否达到稳定状态。例如稳定状态的经济增长率就等于人口增长率与折旧率之和,这意味着稳态的人均产出率、人均有效资本和人均消费等实际变量的增长率都接近于零。虽然大量研究认为经济增长接近稳态需要相当长的时间,但是发达国家人均收入进入缓和增长阶段的事实表明,经济增长确实存在向稳态逼近的趋势[24]431-469。陆旸和蔡昉指出:在新常态时期内,人口增速、人均资本增速与技术进步率均有向稳态收敛的趋势[37]3-29。而李扬则认为:新常态绝不是经济稳态亦或是经济收敛的表现,特别是在经济结构转型完成之前,其将具有明显的动态变化特征[7]129-136。

(二)经济增长的收敛性假说

经济增长的收敛是经济发展新常态的重要形成机理之一,目前比较成熟的收敛性假说有三种,一是无条件收敛性假说,即无论经济资源和体制条件如何,经济增长速度都将向人均收入水平较高的稳态收敛。二是条件收敛性假说,要求实现经济增长收敛的国家在资源条件、技术条件和制度条件上应该满足一定条件。三是集团收敛性假说,即要求寻求经济增长收敛的国家应该加入某些经济团体或者经济组织,以便利用经济联盟的优势实现快速经济增长。该假说目前得到了很广泛的应用,强调了经济集团的作用,也解释了亚投行受到关注和欢迎的部分原因。董直庆等从条件收敛假说的角度出发并指出:新常态时期内技术进步增速放缓是经济增速降低和经济收敛的主要原因;裴长洪和李程骅认为:“一带一路”伟大战略可以使我国在传统增长引擎不可持续之时,为我国打造新型增长引擎,并实现溢出效应,创造互利共赢[10]1-8。

(三)经济增长的“自然率假说”

即使经济增长没有稳定的状态和持续的经济增长收敛,经济运行仍然会出现一些相对稳定和持续的状态,这就是经济“自然率”状态,这与我国当前和今后一段时间需要实现的平稳快速增长的新常态密切相关,因此是我国经济发展新常态形成的机理之一。与经济稳态和经济收敛不同的是,自然率大都是资源配置方式比较自然和宽松的状态,例如自然失业率就是市场存在失业摩擦和自愿失业的状态,其参照对象都是某种经济和谐发展的局部自然状态。自然率特征与新常态特征更为吻合,如果中国经济增速、失业率、通胀水平等重要宏观经济指标在新常态时期内能够形成相对稳定的趋势水平,则说明在新常态时期内存在相应的自然率[7]38-40。因此,可以围绕菲利普斯曲线、奥肯定律,以及增长率趋势水平估计等问题,检验新常态时期是否会出现相应的自然率水平。

(四)经济发展新常态的内生性特征

人口红利、后发优势、创新追赶、城镇化迁移、“边干边学”等是来自中国经济发展新常态的内生性特征及其特殊性。经济发展新常态的内生性特征及其特殊性的出现有其根本原因,特别是与我国改革开放30多年来的实践与探索有关。有些形成原因和作用机理本身就是我国经济发展过程具有的独特现象。例如,中国巨大人口优势带来的人口红利,在经济进入老龄化后将逐步消失;随着中国制造业走向世界和中国经济发展与世界同步,中国制造已经成为优质产品的代名词;受人口城镇化迁移的影响,我国农村劳动力数量逐年递减,导致我国已经成为粮食进口大国,农业对国民经济的支撑作用正在逐步减弱。此时,我国追赶型经济的后发优势将逐渐丧失,由此引致的增长动力缺失必然会被新的动力替代,这意味着“边干边学”和创新型发展必然成为我国新常态中最为重要的环节。

综上所述,新常态有着极为复杂的形成机理,既有传统发达国家经济走向稳态、趋于收敛和回归自然率的特征,同时也受我国经济发展特殊性的影响。

五、我国经济发展新常态的宏观表象和微观基础的启示

经济政策是引领新常态的重要抓手,经济风险管理是新常态平稳发展的重要保证。本文在经济发展典型态势,新常态宏微观表象及其作用机理的分析上,从政策设计和国家经济风险管理两个角度来分析我国经济发展新常态的经验启示。

(一)新常态的经济政策取向和经济政策设计

经济新常态虽然是一种经济发展态势,但也是可以进行干预、选择或者引导的,以上新常态的分析提供了寻求最优经济政策的规律性和复制性的基础,下文将通过经济政策设计来实现经济发展的预期优质态势。以往研究通常把货币政策和财政政策区别对待,单独分析各自的传导机制和实际效应。事实上,货币政策和财政政策密不可分,二者既相互制约,又相辅相成,我们应该加强对两者组合机制的研究。

(1)在货币政策机制研究中,描述和检验货币政策规则形式、期限结构和“政策区制”转移等问题,对改革开放以来的货币政策操作经验进行总结。通过分析货币政策“实际目标”和“名义目标”的短期有效性和动态相容性,来检验货币政策规则(如弗里德曼规则和泰勒规则等)的模型基础和理论标准。通过货币政策效应的非对称性检验,论述积极、稳健和紧缩性货币政策实施的条件、时机和强度。此外,还要特别关注名义利率接近零水平和低通货膨胀环境下的货币政策操作问题,通过度量“乘数效应”和“加速器效应”来检验货币政策的传导机制和实际效应。

(2)在财政政策机制研究中,主要分析政府税收规模、债务规模、期限结构和政府投资取向等问题,研究财政政策的“李嘉图等价原理”、“Wagner命题”(政府支出与收入之间的正相关关系)、“乘数效应”和“挤出效应”等机制,进一步框定需求管理过程中积极财政政策工具(政府购买、发行债务和减税等)的替代性和互补性,分析财政政策对经济周期阶段的相依性和非对称性,对积极财政政策的综合效应给出度量和检验。

(3)进行新常态下货币政策与财政政策组合机制及期限结构研究,对各类经济政策工具进行遴选和排查,建立经济政策工具操作绩效的案例库和档案库。在此基础上,我们将选择适应新常态下市场条件和体制条件的有效政策工具,保证实体经济和虚拟经济在合理范围内协调发展。在制定经济政策组合时,我们要保持稳健性和灵敏性、“规则性”和“相机选择性”、需求管理和供给管理等成分的基本平衡,利用货币政策来扩张名义需求,利用财政政策来扩张实际需求,利用二者的有机结合来保持价格水平的整体稳定。

(二)新常态的长期影响和国家经济风险管理

新常态本身就是一个迁移和转变的动态过程。这个过程中包含了很多重要的状态变量和控制变量,很多具有因果关系的作用和影响,很多作用方向和作用力度不确定的随机冲击,因此引起一定程度的经济风险。目前房地产市场的拐点已经出现,股票市场开始了牛市行情,国际市场上石油等大宗商品价格大幅回落,无论是产品市场还是资本市场,正处于新一轮泡沫破裂和生成过程之中。为此,我们要动态化地调控、监测和预期各种经济冲击的传导机制和动态过程,随时对经济变量的基础成分和趋势成分进行度量,以便及时地判断各种泡沫成分的出现和集聚程度,防范经济泡沫突发破裂产生的严重影响,牢固树立风险防范意识。具体来说,在新常态下需要注意以下几点:

(1)经济增长的阶段性,这不仅同资本投入和技术创新的先后顺序有关,也同我国产业结构调整和区域经济发展的顺序有关,还与不同阶段中宏观调控模式的选择有关,同时也受到国际经济发展所形成的巨大冲击影响。为此,我们将利用结构计量模型和面板数据分析方法,对产出增长率进行要素份额、区域来源和市场贡献等多种角度和层次的分解,检验“经济增长的阶段性假说”和“经济增长的收敛性假说”。我们还要密切关注国际经济发展态势,建立我国经济周期与其他主要国家经济周期之间的联动关系,分析新型国际经济合作模式和共同开发国际市场所带来的机遇和挑战。

(2)经济增长的不确定性。目前外部经济中的不确定性因素增多、全球经济失衡加剧,此时仅从单一形式的危机管理方式入手,将无法顾全其他经济冲击和经济危机的影响。因此,我们需要从国家经济的全局出发,建立国家经济风险管理体系。国家经济风险并不是各种风险的简单集成,而是从国家经济发展途径和经济增长率的动态轨迹出发,计算国家经济增长的“在险成分”(growth at risk),此方法是从资产“在险价值”(value at risk,VaR)借鉴过来的。另外,国家经济风险的“贝塔系数”(beta系数)也可以全面刻画国家经济风险水平。测度国家经济风险水平和风险指数,将为国家经济风险管理提供管理工具和管理策略。

(3)经济风险变化趋势下的金融风险管理。新常态下,要特别注意防范金融风险所带来的国家风险,在围绕服务实体经济这个目标的基础上,进行与当前温和的宏观调控模式相匹配的金融发展与改革,避免类似于金融危机时期积极的、强刺激的金融政策出台与实施,发挥金融业在服务、引导产业发展和产业创新等方面的作用,避免从实体经济中套利的现象发生;通过“去杠杆化”、“去泡沫”等多种措施和手段保证金融业的健康发展,一些新的金融创新产品,以及相关的金融改革也应该有序、可控地适时推出。适当把握改革时机和改革力度,避免措施过猛过强导致的“共振效应”;建立健全宏观审慎监管体系,在密切监控局部风险、时点风险基础上,采用灵敏性和稳健性兼顾的金融风险度量方法,建立金融预警指标和示警的基准值,以防止局部风险向全局性风险演化、时点风险向系统性风险演化,避免形成扩散和连锁反应的国家金融风险和国际金融风险。

总之,要将新常态的研究纳入到实现中华民族伟大复兴中国梦的时代背景下,始终坚持道路自信、理论自信、制度自信的研究理念,实事求是地研究新常态这种具有战略意义的重大问题。在对我国经济发展过程的认识和总结中,既要充分肯定获得的辉煌业绩,也要清醒地面对未来的艰巨挑战,要站在全球经济发展制高点上,充分认识和洞察国际经济发展的新潮流,对全球经济失衡可能进一步加剧、经济多极化产生的冲突和对抗蔓延、国际经济危机传染程度加深和跨国投机攻击频发等不确定性因素造成的影响要予以科学的预判,并制定必要的防范措施和应对策略。

[参 考 文 献]

[1] El-Erian,M.A.When Markets Collide: Investment Strategies for the Age of Global Economic Change[M].New York: McGraw-Hill,2008.

[2] Lin,J.Y.China and the Global Economy[J].China Economic Journal,2011,4(1).

[3] 王一鸣.全面认识中国经济新常态[J].求是,2014(22).

[4] 中共中央党校经济学教研部.中国经济新常态[M].北京: 新华出版社,2014.

[5] 国家行政学院经济学教研部.中国经济新常态[M].北京: 人民出版社,2014.

[6] 中国社会科学院经济学部.解读中国经济新常态——速度、结构与动力[M].北京: 社会科学文献出版社,2015.

[7] 李扬.引领新常态:若干重点领域改革探索[M].北京: 社会科学文献出版社,2015.

[8] 李扬,张晓晶.论新常态[M].北京: 人民出版社,2015.

[9] 刘树成.构建中国经济发展新棋局——当前和中长期经济走势分析及政策建议[J].经济学动态,2014(10).

[10] 裴长洪,李程骅.习近平经济思想的理论创新与实践指导意义[J].南京社会科学,2015(2).

[11] 刘树成,张晓晶.中国经济持续高增长的特点和地区间经济差异的缩小[J].经济研究,2007(10).

[12] Spence,M.Wealth of Nations: Why China Grows So Fast[J].Wall Street Journal (Easten edition),2007a,New York: Jan 23,A.19.

[13] Spence,M.Wealth of Nations: What Drives High Growth Rates?[J].Wall Street Journal (Easten edition),2007b,New York: Jan 24,A.13.

[14] 张培丽.经济持续高速增长时限的理论假说及其验证[J].中国人民大学学报,2014(4).

[15] 蔡昉.把握经济走势 坚持稳中求进[J].求是,2015(1).

[16] 刘伟,张辉,黄泽华.中国产业结构高度与工业化进程和地区差异的考察[J].经济学动态,2008(11).

[17] 黄泰岩.新时期我国经济发展的目标、道路和动力[J].经济学家,2015(5).

[18] Ahmed,S.,A.Levin,B.A.Wilson.Recent U.S.Macroeconomic Stability: Good Policies,Good Practices,or Good Luck?[J].Review of Economics and Statistics,2004,86(3).

[19] Minford,P.,Z.Ou,M.Wickens.Revisiting the Great Moderation: Policy or Luck?[J].Open Economies Review,2015,26(2).

[20] 曹永福.美国经济周期 “大缓和” 研究的反思[J].世界经济研究,2010(5).

[21] 林建浩,王美今.中国宏观经济波动的“大稳健”——时点识别与原因分析[J].经济学(季刊),2013(2).

[22] 殷剑峰.二十一世纪中国经济周期平稳化现象研究[J].中国社会科学,2010(4).

[23] 张小宇,刘金全.规则型货币政策与经济周期的非线性关联机制研究[J].世界经济,2013(11).

[24] Hall,R.E.The Long Slump[J].American Economic Review,2011,101(2).

[25] Cúrdia,V.,A.Ferrero,G.C.Ng,A.Tambalotti.Has U.S.Monetary Policy Tracked the Efficient Interest Rate?[J].Journal of Monetary Economics,2015,70.

[26] 卞志村,高洁超.适应性学习,宏观经济预期与中国最优货币政策[J].经济研究,2014,49(4).

[27] Delong,J.B.,L.H.Summers,M.Feldstein,V.A.Ramey.Fiscal Policy in a Depressed Economy [with Comments and Discussion][J].Brookings Papers on Economic Activity,2012.

[28] 郭长林,胡永刚,李艳鹤.财政政策扩张,偿债方式与居民消费[J].管理世界,2013(2).

[29] Simos,E.O.P.In a Stagflation Phase from Lack of Private Investment[J].The Journal of Business Forecasting,2013,32(3).

[30] Krugman,P.R.,K.M.Dominquez,K.Rogoff.It’s Baaack: Japan’s Slump and the Return of the Liquidity Trap[J].Brookings Papers on Economic Activity,1998.

[31] 杜创.“新常态”下九大趋势的联动性与推动力[N].经济日报,2014-12-25(14).

[32] 余斌,吴振宇.中国经济新常态与宏观调控政策取向[J].改革,2014(11).

[33] 赵志耘.创新驱动发展:从需求端走向供给端[J].中国软科学,2014(8).

[34] 蔡文龙,匡贤明.金融发展应适应新常态[J].中国金融,2014(24).

[35] 刘金全,张屹山.宏观经济分析的微观基础[J].吉林大学社会科学学报,2001(2).

[36] 刘伟,苏剑.“新常态”下的中国宏观调控[J].经济科学,2014(4).

[37] 陆旸,蔡昉.人口结构变化对潜在增长率的影响:中国和日本的比较[J].世界经济,2014(1).

[责任编辑:秦卫波]

Macroscopic Phenomenon and Microcosmic Foundation of the New Normal Economic Development in China

LIU Jin-quan,FENG Jian-fu

(Center for Quantitative Economic Research,Jilin University,Changchun 130012,China)

Abstract:The new normal is one of the highly forward-looking statements and strategic in the reality situation of Chinese economic development. The macroscopic and microcosmic foundation is the base of understanding and monitoring the new normal of economic development in China. We begin with the analysis of the historical evolution and typical characteristics of the modern economic development situation, and then focusing on the description and analysis of the macroscopic and microcosmic characteristic. After that, we analyze and discuss the deep-seated causes and mechanism of the macroscopic and microcosmic foundation the new normal in China’s economic development by using the economic steady state analysis, convergence hypothesis and endogenous features analysis. Finally, we are trying to recognize the new normal, adapt to the new normal, and lead the new normal by designing economic policy and national risk management strategy under the new normal of economic development.

Key words:New Normal; Macroscopic Phenomenon; Microcosmic Foundation

[收稿日期]2016-01-11

[基金项目]国家社会科学基金重点项目(15AZD001)。

[作者简介]刘金全(1964-),男,黑龙江密山人,吉林大学商学院院长,第五届全国工商管理硕士教学委员会委员,国家社会科学基金学科规划评审组专家,教育部首批新世纪优秀人才支持计划,国家百千万人才国家级人选,教育部长江学者特聘教授;冯坚福(1979-),男,广东珠海人,吉林大学商学院博士研究生。

[中图分类号]F123

[文献标志码]A

[文章编号]1001-6201(2016)03-0001-13

[DOI]10.16164/j.cnki.22-1062/c.2016.03.001