基于“思维可视化”的小学生数学核心素养发展策略

2016-06-23刘濯源

【摘要】小学生的数学核心素养主要指积极的数学情感模式、优质的数学思维品质以及相应阶段清晰完整的数学知识结构。培养学生的数学核心素养,需要教师对课程和教学评价进行转型升级,可以运用“思维可视化”教学策略来升级教法与学法。

【关键词】数学核心素养;思维可视化;心智双螺旋;心智模式;数学知识结构

【中图分类号】G623.5 【文献标志码】A 【文章编号】1005-6009(2016)21-0007-03

【作者简介】刘濯源,华东师范大学现代教育技术研究所(上海,200062)特聘研究员,思维可视化教学实验中心主任,全国教育信息技术研究“十二五”规划重点课题“思维可视化技术与学科整合的理论和实践研究”课题组副组长。

一、小学生的数学核心素养到底是什么?

当下,我们的教育正在发生着系统的、深刻的变革,这一变革主要体现在四个层面:信息传递方式的变革(互联网突破信息传递的时空壁垒)、教学组织形式的变革(多元参与、多向互动、多态并存)、学习方法和策略的变革(思维可视化及游戏化教学等)、教育目标的变革(发展学生的核心素养)。这四个层面的变革相互交织、相互促进,但最根本的变革还是教育目标的变革,因为其他层面的变革都是为更深层次的教育目标的变革服务的。

教育目标为何需要变革?因为这是适应时代发展的必然。什么时代?以互联网为主要信息载体及传播渠道的信息智能文明时代。它与此前的机器工业文明时代有两大不同:一是海量知识浮在“云端”,使知识的获取变得非常便捷;二是知识与技术以加速度态势持续更新。在这样的时代,依赖固化板结的知识和技能根本无法跟上社会快速发展的脚步,按传统教育理念培养出来的所谓人才越来越不能适应社会快速转型升级的要求。因此,必须将教育的着力点从知识与技能层面推进到核心素养层面。核心素养是一个人的根基,只有发展出高品质的核心素养才能在未来应对各种难以预知的挑战,基础教育必须担负起这样的使命。

那么,到底什么是核心素养呢?自教育部《关于全面深化课程改革 落实立德树人根本任务的意见》印发后,教育界诸多专家、学者从不同视角对核心素养进行了诠释和解析,可谓百家争鸣、百花齐放,至今未达成共识。下面,笔者从脑科学、认知科学和思维科学的视角,借助思维可视化手段来阐释一下这个概念。

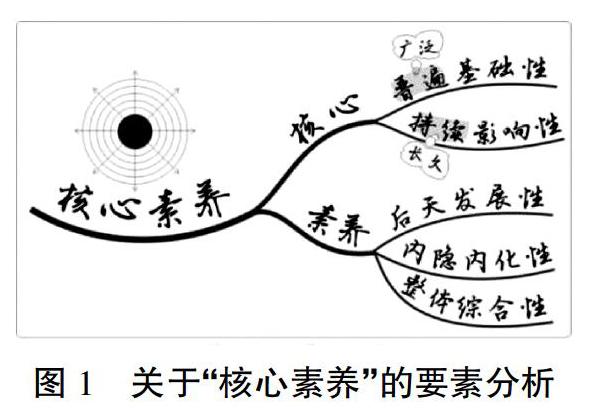

如图1所示,“核心素养”这个概念包含两个要素——“核心”与“素养”。“核心”是指什么?笔者认为它具有两个基本特性:一是普遍基础性,它的存在与参与是广泛的;二是持续影响性,它的影响力是稳定的、长久的。何为“素养”呢?笔者认为它具有三个特性:一是后天发展性,它不是先天具有的,而是通过后天学习活动发展出来的;二是内隐内化性,它不是外显的、具体的知识、技能或态度,而是被学习者内化的情感、经验、意识、观念、思想、能力等;三是整体综合性,它的构成要素不是彼此独立的,而是交织共生的,各要素相互作用、共同参与问题的解决。因此,核心素养必须同时具备以上五种特性,缺一不可。很多学者把核心素养直接定义为“知识、技能与态度的综合体”,这一说法符合后天发展性和整体综合性,却未必符合内隐内化性和普遍基础性,因此,这样的阐述是不严谨、不到位的。

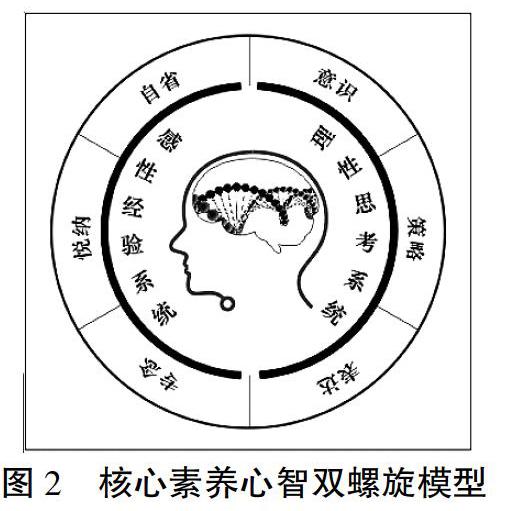

笔者带领的“思维可视化”研究团队经过广泛的资料研究,以及对中小学一线教学实践的长期观察和深入反思,发现同时符合这五个基本特性的素养只有人的情感模式(感性经验系统)和思维模式(理性思考系统),心理学家丹尼尔·卡尼曼(诺贝尔经济学奖获得者)在其著作《思考,快与慢》一书中将其分别称为“系统1”和“系统2”。这是人脑两种最基本的运作机制,这两种运作机制既相互对立又相互补充,几乎支配着人的所有行为和决策。为了方便陈述,我们把人的情感模式简称为“心”,把人的思维模式简称为“智”,两者合起来可简称为人的“心智模式”。除了先天的生理机制及原始本能反应以外,“心智模式”几乎主导着人的一切。如果说DNA决定了人的生物态性,心智模式则决定着人的精神态性,只不过前者是先天遗传的,后者是后天发展出来的。虽然两者之间有着本质的区别,但它们的结构非常相似:都含有两种性质相对的要素,且以协同互补的关系构成一个美妙的双螺旋结构。模拟DNA的双螺旋结构构图,我们构建了“核心素养心智双螺旋模型”(如图2)。

如图2所示,人脑的两种基本运作系统包括感性经验系统和理性思考系统,高品质的感性经验系统主要包括三个方面:专念(持续专注的意识和能力)、悦纳(乐观与接纳的情感及态度)、自省(自我觉察与自我反思)。高品质的理性思考系统也主要包括三个方面:思考意识(强烈的好奇心和探究欲)、思考策略(逻辑思考、发散思考、逆向思考等)、思考结果的表达(运用文字、符号、图示、肢体语言等进行有效表达的意识和能力)。

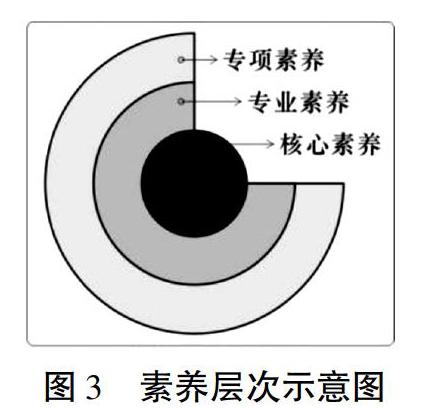

那么,小学生的数学核心素养具体是指什么呢?与普遍基础意义上的核心素养是一回事吗?当然不是,因为它们不是同一个层次的概念。其实,人的素养体系是分层的(如图3):居于内核的“核心素养”具有普遍基础性,是所有素养的根基;第二层的“专业素养”是一个人的核心素养在专业领域(或专门学科)的演变及具体化表现;外层的“专项素养”则指在具体学科或专业领域中更加具体化、技能化的部分素养。因此,学生的数学核心素养应该是指在其头脑中已经数学化了的心智模式及已经被内化的数学知识结构。具体地讲,它应该包括以下三个方面:

1.数学化的情感模式。

数学化的情感模式包括学生对数学学习活动的专念程度、悦纳程度及其在数学学习过程中的自省意识。其中,对数学的专念程度是指对学习数学的持续专注意识和能力;悦纳程度是指对数学学习的良性情感体验和正向价值认同度——认为学习数学是有趣的、重要的、有意义的,甚至能发现数学之美(严谨的科学美、绝妙的逻辑美、简洁的形式美、辩证的哲理美等);自省意识则是指对数学学习过程中的情感体验和思维模式的自我觉察及自我反思,是学生对数学学习活动的元认知。

2.数学化的思维模式。

数学化的思维模式包括数学化思考意识、数学化思考策略以及对数学思考过程和结果的有效表达。这里的数学化思考意识是指学生对数学问题的好奇心和探究欲;数学化思考策略则包括有效学习数学的策略以及运用数学方法和数学思想解决数学问题的策略;对数学思考过程和结果的表达包括对数学知识结构和数学问题解决过程的有效表达,表达形式主要有文字表达(如数学情境描述)、图示表达(思维图示或数学图形)、式子表达(公式、算式、方程式、函数式等)。

3.内化的数学知识结构。

内化的数学知识结构主要有两种:一种是线性知识结构(阶梯式结构);一种是网状知识结构(中心式结构)。数学知识的阶梯式结构是指数学知识的纵向发展脉络,如从算术发展到代数,进而发展到方程、函数等。数学知识的中心式结构是指数学知识的横向拓展——从一个中心概念拓展成一个知识模块,如从“函数”这个概念拓展出函数的要素、类型、性质等。在数学知识结构中,基础性、关键性的知识就是核心知识,它们往往是纵向发展脉络中的基点或节点,以及网状知识结构中的中心点。

综上所述,发展学生的数学核心素养主要是发展学生积极的数学情感模式(感性经验系统)、优质的数学思维品质(理性思考系统)以及相应阶段清晰完整的数学知识结构。

二、如何实现小学生数学核心素养的发展?

实现小学生数学核心素养的发展需要完成两个方面的转型升级:一是课程的转型升级;二是教学评价的转型升级。课程的转型升级主要包括课程目标的转型升级以及教法与学法的转型升级。所谓课程目标的转型升级,是指课程目标要从传统的“双基”或新课改后的“三维目标”转型升级为发展学生的核心素养,使教学的着力点由表层深入到内核,从“树梢”转向“树根”。所谓教法与学法的转型升级,是指发展核心素养的教与学必须关注过程而不仅仅是结果,因为人的核心素养是在有效的学习过程中培养起来的。在传统的“填鸭式”教学中,教师传授知识多是“强塞硬灌”,学生学习知识多是“生吞硬咽”,这严重违背大脑的运作机制及认知规律,不但效能低下,还会使学生产生强烈的厌学情绪。如何改进呢?运用“思维可视化”教学策略来实现教法与学法的升级,是一种已经被验证并且越来越被广泛接受的新途径。所谓思维可视化,就是运用一系列图示技术把本来不可见的思维(思考方法和思考路径)呈现出来,使其清晰可见。运用思维可视化教学策略可使教法与学法在三个方面实现升级:一是在知识建构方面,它可以将零散的知识点串成逻辑清晰、层级分明的知识网络(如图4),从而使知识更容易被理解和内化,在这个建构过程中,还会使学生的提炼、概括和分析能力得到发展;二是在解题分析方面,运用思维图示(如学科鱼骨图)可以将解题步骤背后的思考过程清晰地呈现出来,使学生更加清晰地掌握有效的思考策略;三是在学习体验方面,运用思维可视化教学策略,可以变知识灌输为自主探究,变死记硬背为可视化及结构化思考,这样不但可以提高教与学的效能,还能使学习体验由枯燥乏味变得兴趣盎然。小学生的思维正从形象思维向抽象思维发展,对图示语言更加敏感,因此,思维可视化教学策略的运用符合他们的认知特点。

要使课程为发展学生的核心素养而设,还必须对传统的教学评价进行转型升级,因为教学评价是教学活动的“指挥棒”,有什么样的评价就会有什么样的教学。传统的教学评价主要关注学科考试成绩等一系列外在的教学指标,缺乏对“课程能否促进学生心智的成长”的关注。这样的教学评价,大多时候是在给教师和学生贴标签,而不是在为他们提供一个发展性的反馈。因此,我们的课程评价必须要转型升级为关注学生的核心素养的发展,也就是必须要评价我们的课程是否发展了学生的思维能力,是否使学生获得了良好的学习体验,是否由学生自己构建了清晰的知识结构并实现了内化。

【参考文献】

[1]冯忠良,冯姬.教学新论——结构化与定向化教学心理学原理[M].北京:北京师范大学出版社,2011.

[2]丹尼尔·卡尼曼.思考,快与慢[M].胡晓姣,李爱民,何梦莹,译.北京:中信出版社,2012.

[3]约翰·哈蒂.可见的学习:最大程度地促进学习[M].金莺莲,洪超,裴新宇,译.北京:教育科学出版社,2015.

[4]刘濯源.赢在学习力[M].沈阳:万卷出版社,2008.

[5]张庆林,邱江.思维心理学[M].重庆:西南师范大学出版社,2007.

[6]张庆林,杨东.高效率教学[M].北京:人民教育出版社,2002.

[7]查有梁.新教学模式之建构[M].南宁:广西教育出版社,2003.