国民收入初次分配的产业福利效应研究

2016-06-23吴振华辽宁大学经济学院辽宁沈阳110036

吴振华(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

国民收入初次分配的产业福利效应研究

吴振华

(辽宁大学 经济学院,辽宁 沈阳 110036)

摘要:基于福利效应分解模型中的报酬、就业和产值效应对1993-2007年的劳动收入份额进行测度。分解结果表明就业效应作用相对较小,报酬和产值效应构成镜像关系,二者变动差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。1993-2007年劳动收入份额下降,西部最高,报酬效应明显提升劳动收入份额。其中,1993-1997年劳动收入份额上升,中部最高,东中部报酬效应显著正相关,西部就业效应起正相关决定作用;1998-2002及2003-2007年劳动收入份额下降,中部最高,东西部报酬效应显著正相关,中部就业显著负相关。

关键词:劳动收入份额;报酬变动效应;就业变动效应;产值变动效应

一、引言

十八大报告强调提高劳动报酬在初次收入分配及国民收入分配中地位。国务院发展研究中心制定的收入分配改革阶段性目标中要求“十二五”末劳动者报酬在初次分配中比重达50%左右。2013 年2月5日国务院批转发展改革委《关于深化收入分配制度改革若干意见的通知》中再次强调提升劳动报酬在初次分配中比重,初次分配改革迫在眉睫。我国初次收入分配改革中亟待解决关键问题在于初次分配福利水平的提高与经济增长和就业增加之间的矛盾。伴随人均GDP增长,人均劳动收入增速并未同步提高,劳动收入份额下降,经济增长成果跟着“物”走,收入分配未向劳动者倾斜。可见我国初次分配福利水平的提高,是在人均劳动收入和劳动收入份额提高下福利水平改进,不但与经济增长总量相关,而且与产业层次高低相关,是经济发展中的社会问题。本文从产业层次提升的经济问题出发解决初次收入分配的社会问题,以我国初次分配领域社会福利最大化为最终目的,符合传统经济学和福利经济学出发点;基于产业层次提升进行初次收入分配改革研究是坚持把保障和改善社会民生作为加快转变经济发展方式根本出发点,为合理制定“十三五”规划提供收入分配理论支持和量化目标。

国外研究方面,Kaldor(1961)[1]证明国民收入在劳动和资本存在长期稳定“卡尔多典型事实”。然而,20世纪80年代后许多国家发展事实表明劳动收入份额不断下降。这一现象引起国外理论界对劳动收入份额新关注。Valentinyi &Herrendorf(2008)[2](p820-835)指出20世纪90年代美国制造业劳动收入份额下降,服务业劳动收入份额上升。Young(2010)[3]表明美国1958-1996年轻工业劳动收入份额明显下降,服务业劳动收入份额上升。部分发展中国家制造业劳动收入份额下降,农业劳动收入份额上升。Guiherme(2008)[4](p320-332)发现巴西随着国际贸易发展,不同产业之间出现收入份额增长差异,以原料出口为主的产业劳动收入份额显著提高,制造业劳动收入明显下降。Acemoglu&Guerrieri(2005)[5]认为不同部门资本份额、资本深化进程不同,导致产业结构调整过程中劳动收入份额必然发生变化。国内研究方面,赵俊康(2006)[6](p7-12)认为劳动报酬比重下降的主要原因是技术进步、资本对劳动相对价格下降、市场需求不足等相关的产业结构因素。林毅夫(2007)[7](p12)认为可以通过改变产业结构,多发展劳动密集型产业来提高劳动收入份额。李稻葵等(2009)[8](p70-81)推测产业结构对劳动份额有直接影响,当产业结构偏向农业或者服务业时,劳动份额比较高;当产业结构偏向第二产业,劳动份额降低。白重恩等(2009)[9](p27-41)、罗长远(2009)[10](p154-178)认为产业结构变化以及不同产业劳动报酬占比同时以正相关性变化,影响了国民经济的要素分配状况,使得劳动报酬占比出现了下降。翁杰和周礼(2010)[11](p33-47)认为人均资本量、资本产出比和国企改革深化是劳动收入份额下降的主因,产品市场竞争程度的提高和出口贸易的增长有助于提升劳动收入份额。方文全(2011)[12](p32-41)认为整体产业结构变迁效应对劳动报酬份额不显著。单德朋(2013)[13](p66-74)认为二次产业和三次产业产值比重在中国整体和中西部地区呈现出对劳动报酬份额的负向影响,并且第二产业的负向效应更大。陈享光和孙科(2014)[14](p35-41)认为产业结构效应和行业效应导致2004-2012年总体劳动收入份额成降低趋势。韩金华(2010)[15](p129-135)、石涛和张磊(2012)[16](p18-29)认为可以通过改变产业结构,多发展劳动密集型产业来提高劳动收入份额。孙文杰(2012)[17](p120-131)认为技术效率变化引起劳动报酬份额下降。曹静(2013)[18](p45-50)认为提高产能利用率有助于提升劳动报酬在初次收入分配中所占比重。池振合和杨宜勇(2014)[19](p57-63)认为产业结构导致1978-2004年总体劳动报酬占比下降。

结合以上研究,选取人均劳动收入与劳动收入份额两个指标,构建产业层次初次分配福利系数,剖析产业层次与福利水平之间的内在关联;针对全国及东中西部三大产业、产业内行业进行福利效应分解,选取人均劳动收入系数效应、产业就业结构效应、产值结构效应、三个方面,发现提高产业层次初次分配福利水平的合理路径,以实现福利最大化的目标。

二、中国劳动收入份额产业福利效应理论分析

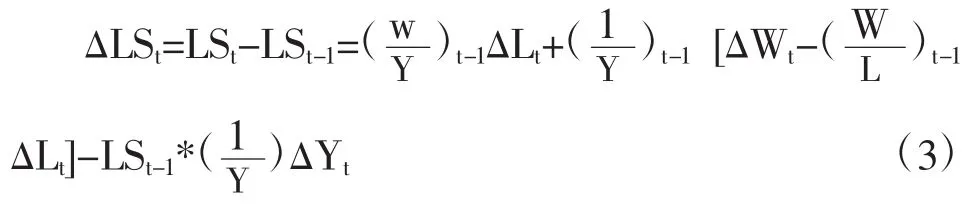

现有文献关于劳动收入份额的分解方法主要基于产业和部门进行的研究,白重恩和钱震杰(2009)等将中国三次产业劳动收入份额变动趋势分解为结构效应、行业效应和交互效应,认为总体劳动收入份额波动来自行业内劳动收入份额波动。上述分解基于影响劳动收入份额的外部经济结构入手,劳动收入份额变动的内在经济因素才是影响劳动收入份额波动的根本。因此,参照Kalleberg et al.(1984),将劳动收入份额变动分解为报酬、就业和产值效应。

其中,LS为劳动收入份额,W为劳动报酬,w为平均劳动报酬,L为就业人数,Y为GDP。对(1)式求全微分:

其中,式(3)中括号下标表示该变量一阶滞后。劳动收入份额变动分解为就业数量变动、劳动者报酬变动和增加值变动三项之和。符号上,就业和报酬变动作为分子对劳动收入份额影响为正,即保持其他条件不变,增加就业或提高劳动者报酬将提升劳动收入份额。增加值作为分母对劳动收入份额影响为负,即保持其他条件不变,增加产出将降低劳动收入份额。按照国民经济核算生产法,将全国劳动收入份额定义为各产业劳动报酬与产业增加值比重加权平均,权重是各产业增加值在整个国民经济中占比。本文主要研究三大产业及细分行业内部劳动收入份额波动效应,(3)式表示为:

其中,i为不同产业,j为不同地区,t表示年份,t0和t1分别代表期初和期末。等式右边第一项为产业就业人数变动效应(L),第二、三项分别代表产业平均劳动报酬变动效应(w)和产业增加值效应(Y)。

三、中国劳动收入份额产业福利效应测度

(一)中国劳动收入份额总体福利效应分解。

(a)中劳动收入份额阶段性变动明显。1996年之前基本为正,之后呈负增长,1998-2000年和2003-2004年分别下降1.06%和3.00%,表明改革开放深化、加速转型及统计口径调整导致国民收入分配向资本倾斜,2004年后上涨并突破U型曲线拐点进入上升渠道,表明劳动力需求增速超过供给增速,农民工工资上涨时期到来。福利效应表明:三类效应作用不尽相同。首先,平均劳动报酬变动效应与劳动收入份额显著正相关且呈现波动变化,波峰点为2001、2003和2005年,20世纪90年代初期变化幅度最大。其次,就业人数变动效应起提升劳动收入份额的作用且呈V型变化,波峰点为1997、2000和2006年,2007年最低,归于国企富余劳动力下岗导致短期就业冲击。第三,产业增加值效应与劳动收入份额显著负相关且呈波动变化,波谷点为2000年和2005年,90年代初期变动幅度较大。综合看,就业人数变动效应作用较小,平均劳动报酬变动和产业增加值效应构成镜像关系,二者变动差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。

图1 1993-2007年中国三大产业劳动收入份额变动的福利效应分解

产业层面看,三大产业劳动收入份额变动均值为0.0057,-0.0060和-0.0038,均低于全国劳动收入份额波动均值。第一产业劳动收入份额上升,2004年达波峰值(0.0712)。其中,就业人数效应作用较小(-0.0120)。平均劳动报酬效应提升作用明显且呈现波动变化,2004年为波峰点。产业增加值效应对劳动收入份额起到明显的降低作用,且同样呈波动变化,2004年达到最低波谷值(-0.1968)。平均劳动报酬和产业增加值效应呈弱负相关,劳动收入份额变动主要取决于报酬和产值变动的差额。二三产业劳动收入份额下降且呈V型变化,最低点为2004年。其中,就业人数变动效应起提升作用且呈V型变化趋势,第二产业就业人数效应最低点与1998年国企改制有关,第三产业就业人数变动效应波峰点为1997、2000、2004和2006年,2003年后变动幅度最大。就业变动效应重要性加大但不起绝对作用。平均劳动报酬效应显著正相关,1993-2004年波动加大,2004年后波动平缓,2004年为最低点。产业增加值效应起显著降低作用,波峰点为1999和2001年。平均劳动报酬效应和产业增加值效应呈较弱负相关,两者净效应决定劳动收入份额变动方向和幅度。见图1(b-d)。

图2 1993-2007年细分行业劳动收入份额波动分解效应的雷达图

(二)中国劳动收入份额细分行业福利效应分解。

细分行业中各行业劳动收入份额差别很大。建筑业位居第一,均值高达20%以上。总体下降且波动特征明显,波峰点为1996、1998、2000和2003年。2003年变动最大,可能与统计口径调整有关。其中,就业人数变动效应提升劳动收入份额且呈V型变动,对总效应未产生决定影响。平均劳动报酬变动效应显著正相关,波峰点为1998、2000、2003和2006年。产业增加值效应显著负相关,波谷点为1998和2002年。平均劳动报酬效应和产业增加值效应弱负相关,两者差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。批发贸易餐饮业位居第二,均值10.55%。总体下降,1993-2003变动幅度较大,2003年后回升。就业人数变动效应作用较小。平均劳动报酬效应和产业增加值效应构成镜像关系,平均劳动报酬效应在2003年达最大值。劳动收入份额变动取决于报酬和产值变动差额。交运仓储邮电业位居第三,均值3.48%。总体下降趋势,2003年变化幅度最大。就业人数变动效应对总效应影响有限。平均劳动报酬效应拉升作用明显且呈现波动变化,波峰点为1995、1997、2000、2003和2006年。产业增加值效应对劳动收入份额起到明显降低作用且呈波动变化,波谷点为1995、2000、2004和2006年。平均劳动报酬效应和产业增加值效应差额决定劳动收入份额变动。工业位居第四,均值2.32%。总体下降趋势,2003年变动幅度最大。就业人数变动效应作用较小。平均劳动报酬效应显著正相关,波峰点为1998、2000和2003年。产业增加值效应显著负相关,波谷点为2000和2004年。平均劳动报酬效应和产业增加值效应构成镜像关系,劳动收入份额的变动主要取决于报酬和产值变动差额。其他服务业位居第五,均值1.61%。波峰点为19995、1997、2000、2004年。就业人数变动效应作用相对较小。平均劳动报酬效应显著正相关且呈波动变化,波峰点为1996、2000、2003和2005年。产业增加值效应显著负相关,波谷点为1995、2000和2004年。平均劳动报酬效应和产业增加值效应呈弱负相关,两者差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。金融业位居第六,均值0.96%。总体下降但波动幅度不大。平均劳动报酬效应显著正相关,波峰点为1996、1998、2000、2002和2004年。产业增加值效应显著负相关,波谷点为2000和2003年。两者差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。房地产业位居第七,均值0.07%。总体下降但波动幅度较大,2003年最低。就业人数变动效应相对较小。平均劳动报酬效应显著正相关,波峰点为1996、2000、2003和2005年。产业增加值效应显著负相关,波谷点为1998、2000、2003和2005年。两者差额决定劳动收入份额的变动。

(三)中国劳动收入份额分阶段产业及细分行业福利效应分解。

在经济发展过程中,提升劳动收入份额应避免过度波动,从而实现稳步增长,需要在劳动收入份额提升中关注结构优化。通过平均劳动报酬变动、就业人数和产值效应合理搭配,发挥一致性推动总体劳动收入份额稳步提升。1993-2007年劳动收入份额总效应为负,不利于提升总体劳动收入份额,这一时段劳动收入份额逐年下降。其中报酬效应有促进作用,就业效应作用较小,产值效应起明显降低作用。具体的,第一产业劳动收入份额总效应为正,第二产业和第三产业劳动收入份额总效应为负,总体劳动收入份额波动取决于第二产业劳动收入份额波动。其中,第一产业福利分解中的报酬效应变动最大且明显提升,就业效应起负作用但影响不大,产值效应负相关。第二三产业福利分解中产值效应贡献最大且起明显降低作用,报酬和就业效应起促进作用,但报酬效应高于就业效应。第二产业中建筑业劳动收入份额福利效应高达284.15%,高于工业32.46%,报酬效应带来137.88%和302.04%的正效应。产值效应带来82.87%和124.11%负效应,就业效应只产生-22.55%和106.22%作用。第三产业中各个行业劳动收入份额福利效应为正,福利效应大小依次为:批发零售贸易餐饮业、交运仓储邮政业、金融保险业、其他服务业和房地产业。前四位行业报酬效应起明显提升作用,就业效应影响不大。产值效应起到降低作用,房地产业产值效应影响最大,产生-33.73%的负相应,报酬和就业效应产生23.94%和10.71%正效应,但报酬效应高于就业效应。所以,提升总体劳动收入份额,应该重点关注报酬效应和产出效应。

借鉴上述思路,可以进一步分析1993-1997年、1998-2002年、2003-2007年三个时段报酬效应、就业效应和产出效应对提升总体劳动收入份额福利效应的作用,从而明确如何优化产业劳动收入份额的内在结构和不同产业增加值的产业结构。通过对比三个时段劳动收入份额行业分解及其效应,可以发现:1993-1997年全国劳动收入份额福利效应为正,报酬和就业效应为正,产值效应为负,能否提高劳动收入份额由报酬和产值效应共同决定。其他服务业福利效应最高(26.82%),其福利效应主要发生在报酬和就业效应。劳动收入份额福利效应较高行业有:金融保险业、批发零售贸易餐饮业、工业、交运仓储邮政业,这与我国发展第三产业有关,呈现依赖劳动力、公共服务性强的特点。福利效应较低行业有:建筑业、第一产业、房地产业。较高和较低福利效应行业劳动收入份额取决报酬和产值效应共同作用。

在1998-2002年和2003-2007年全国总体劳动收入份额福利效应显著下降,总体劳动收入份额在减少中的发展态势和调低水平不同,其产业及细分行业总效应大小也不同;总体劳动收入份额调低过程中起主导作用的产业效应也不同,产业分解效应也在发生转移。相比1998-20002年,2003-2007年总福利效应为负,但对调低总体劳动收入份额起主导作用的效应由第二产业转为第一产业,三大产业效应都有所提高的同时其内部细分行业作用效应更显著。2003-2007年建筑业、批发零售餐饮业、交运仓储邮政业和工业作用效应相对于1998-2002年有很大提升且更加显著,金融保险业、房地产业和其他服务业效应减弱且作用不大。更直观,在1998-2002年第二产业报酬效应未能克服产值效应和就业效应,阻碍了劳动收入份额提升。2003-2007年第一产业报酬效应在克服产值和就业效应阻碍劳动收入份额提高条件下还以正效应促进总体劳动收入份额提升。细分行业中,1998-2002年工业报酬效应对提升劳动收入份额有正向作用,但未能弥补就业和产值效应。2003-2007年工业报酬效应大大加强,报酬效应克服就业和产值效应后仍有剩余,从而促进了劳动收入份额的提升。在1998-2002年建筑业、交运仓储邮政业、批发零售餐饮业产值效应对提升劳动收入份额显著负相关,2003-2007年三大行业报酬效应超过产值效应,对劳动收入份额显著正相关,从而提升劳动收入份额。金融保险和其他服务业报酬效应在1998-2002年占主导地位,劳动收入份额上升。2003-2007年产值效应超过报酬效应,对劳动收入份额起负向作用,阻碍劳动收入份额提升。房地产业劳动收入份额福利效应由3.00%降为-2.29%,其中报酬效应下降(10.23%→4.76%),就业和产值效应增加(3.68% →4.35%,-10.92%→-11.41%),相比1998-2002年,2003-2007年产值效应克服报酬和就业效应,不利于劳动收入份额福利效应提升。因此,必须重视产业及细分行业内部报酬、就业和产值效应的协同发挥,实现劳动收入份额最大产业福利效应。

(四)省际劳动收入份额分阶段产业及细分行业福利效应分解。

1.产业结构和行业结构对劳动收入份额的贡献。

1993-2007年总福利效应下降,由大到小依次为西部(-12.33%)、中部(-11.61%)、东部(-7.82%)。其中,东中部第一产业福利效应贡献最大(12.90%,-71.61%),其次为第二产业(-6.96%,-9.13%),第三产业福利效应最小(-3.67%,-8.85%)。西部地区福利效应由大到小依次为第二产业(-12.92%)、第三产业(-5.17%)、第一产业(2.45%)。细分行业中,东部建筑业福利效应作用最明显(383.07%),其次为批发零售餐饮业(143.78%),其他行业对其贡献依次为其他服务业(54.44%)、工业(46.56%)、交通运输仓储及邮政服务业(46.40%)、金融保险业(13.44%)、房地产业(0.92%)。中部情况与东部基本相似。西部金融业作用最显著(563.90%),其次为批发零售餐饮业(475.52%),其他行业依次为其他服务业(124.30%)、建筑业(102.44%)、房地产业(68.35%)、交通运输仓储及邮政服务业(57.32%)、工业(0.97%)。可知,东中部应重点提升第一产业、第二产业内建筑业、第三产业内批发零售贸易餐饮业等劳动密集型行业福利效应作用。西部着重提升第三产业内金融保险业、批发零售贸易餐饮业等对行业福利效应作用。

借鉴以上思路,分析1993-1997年、1998-2002年、2003-2007年三大区域劳动收入份额产业及细分行业福利效应的贡献。1993-1997年间劳动收入份额总福利效应上升,由大到小依次为中、东、西。其中,东中部福利效应贡献由大到小依次为一、二、三产业。西部福利效应贡献由大到小依次为一、三、二产业。细分行业中,东部贡献较大的为金融保险业、其他服务业;中部贡献较大的为工业、其他服务业;西部贡献较大的为批发零售餐饮业、交运仓储邮政业。1998-2002年和2003-2007年劳动收入份额总福利效应下降,由大到小依次为中、西、东。其中,东部在1998-2002年福利效应依次为一、二、三产业,2003-2007年福利效应依次为一、三、二;中部两时间段福利效应依次为一、二、三产业;西部两时间段福利效应依次为二、三、一产业。细分行业中东中部福利效应贡献较大为建筑业、批发零售贸易餐饮业;西部福利效应贡献较大为其他服务业、批发零售贸易餐饮业。

2.产业结构和行业结构对劳动收入份额的影响机制。

根据上述劳动收入份额分时段各个产业及细分行业的贡献,通过福利效应的分解进一步发现影响劳动收入份额的传导路径及其影响方向和程度。1993-2007年产值效应与总劳动收入份额负相关,报酬和就业效应与劳动收入份额正相关,但产值效应克服报酬和就业效应的正效应后仍有剩余,导致劳动收入份额在三大区域显著下降。1998-2002年和2003-2007年福利效应同1993-2007年相吻合。1993-1997年产值效应未能弥补报酬和就业效应,故导致劳动收入份额在三大区域显著上升。

三大产业中,1993-1997年东部第一产业报酬效应起显著正相关,就业和产值效应负相关。报酬效应弥补就业和产值的负效应后有余,劳动收入份额上升。二三产业产值效应起显著负相关,故劳动收入份额下降。中部三大产业产值效应显著负相关,报酬和就业效应正相关,产值效应克服报酬和就业效应负作用后有余,劳动收入份额下降。西部第一产业报酬效应占主导,二三产业产值效应负作用抵消报酬效应正作用,劳动收入份额下降。类似的,1993-1997年东部第一产业报酬效应起明显提升作用,二三产业报酬和就业效应能弥补产值负效应。中西部第一产业产值效应起明显调低作用,二三产业报酬和就业效应弥补产值效应负作用。1998-2002年东中部第一产业产值效应起明显降低作用,第二产业产值和就业效应负作用弥补报酬效应正作用。东部第三产业报酬和就业正效应弥补产值负效应,中部第三产业产值效应起明显降低作用。西部第一产业报酬效应起明显促进作用,第二产业产值效应和就业效应负作用弥补报酬效应正作用,第三产业报酬效应和就业效应正作用弥补产值效应负作用。2003-2007年东部第一产业报酬效应起明显提升作用,二三产业产值效应起明显调低作用。中部三大产业产值效应显著负相关,西部第一产业报酬效应起明显促进劳动收入份额的作用,二三产业产值效应起明显调低劳动收入份额的作用。

细分行业中,1993-2007年东中部房地产业产值效应占主导地位,未能弥补报酬和就业正效应。东部余下各行业福利效应取决报酬效应,其中建筑业就业效应作用有所提升。中部工业福利效应取决就业效应负作用,金融保险业福利效应取决产值效应负作用。西部各行业福利效应主要取决报酬效应,其中批发零售餐饮业、金融保险业和房地产业就业效应有所提升。类似的,1993-1997年东部工业、东中部交运仓储邮政业和房地产业、中部批发零售餐饮业、西部金融保险业报酬和就业效应正作用弥补主导地位产值效应负作用。东部金融保险业、中西部工业报酬效应起显著提升作用。批发零售贸易业就业效应地位在三大区域提升,其中西部就业效应起显著促进作用。三大区域余下行业福利效应取决产值效应负作用。1998-2002年东部建筑业、中部房地产业报酬和就业效应正作用弥补产值效应负作用。东西部工业、金融保险业、房地产业,西部建筑业福利效应取决报酬效应。中部工业和金融保险业、西部批发零售贸易业福利效应取决就业效应,其中西部工业就业效应提升。三大区域余下行业福利效应取决产值效应。2003-2007年三大区域金融保险业、东西部房地产业、西部工业福利效应取决产值效应负作用。其中,西部房地产业负作用未能弥补报酬和就业效应正作用。中部工业和西部建筑业福利效应取决于就业效应正作用。三大区域余下行业福利效应取决于报酬效应。就业效应在东部建筑业、东中西部交通运输邮政服务业、东中部批发零售贸易餐饮业、东西部房地产业中的作用有所提升。

四、结论及政策建议

本文利用劳动收入份额福利效应的分解公式,把劳动收入份额的变动分解为平均劳动报酬变动效应、就业人数变动效应和产业增加值效应。分别考察了中国劳动收入份额总体福利效应、细分行业福利效应、中国劳动收入份额分阶段产业及细分行业福利效应、省际劳动收入份额分阶段产业及细分行业福利效应三类效应的变动情况。

从调整产业福利角度着手缓解劳动收入份额福利效应的下降趋势,而不能简认为是资本要素对劳动所得的侵占。通过福利系数效应的分析可知,三大路径对三大产业及其细分行业存在不同程度影响。就业效应作用相对较小,报酬和产值效应构成镜像关系,二者变动的差额决定劳动收入份额变动方向和幅度。全国及三大区域劳动收入份额总福利效应在1993-1997年上升(中部>东部>西部),1998-2002年(中部>西部>东部)、2003-2007年(中部>西部>东部)、1993-2007年(西部>中部>东部)间呈下降趋势。细分行业分解结果表明,2003-2007年和1993-2007年间报酬效应起到明显提升劳动收入份额的作用,其中东中部建筑业、批发零售贸易餐饮业劳动收入份额福利效应贡献明显,金融保险业和房地产业贡献较低。西部在2003-2007年间其他服务业、批发零售贸易餐饮业福利效应较高,工业和房地产业福利效应较低。1993-2007年间金融保险业、批发零售贸易餐饮业福利效应较高,交通运输仓储邮政服务业和工业福利效应较低。1993-1997年间东中部报酬效应占据主导地位,其中东部金融保险业福利效应最高,房地产业福利效应最低。中部工业福利效应最高,批发零售贸易餐饮业福利效应最低。西部就业效应占据主导地位,能够显著提升劳动收入份额。其中批发零售贸易餐饮业福利效应最高,建筑业福利效应最低。1998-2002年间东西部报酬效应起到明细提升劳动收入份额的作用,其中东西部金融保险业福利效应最高,其他服务业、工业和建筑业福利效应较低。中部就业效应占主导地位,能够弱化劳动收入份额福利效应。其中工业、交通运输仓储邮政服务业福利效应较高,房地产业和其他服务业福利效应较低。按照不变价格分析,我国当前产业结构升级仍处于第一阶段,即由第一产业向第二产业转变阶段,在这一阶段劳动生产率上升和资本有机构成提高是大趋势,这就决定了劳动收入份额在未来几年仍将持续下降。只有在产业结构升级进入第二阶段,即大规模向第三产业升级时,劳动收入份额才会由低点逐渐提升。总之,中国现有产业结构调整和升级缓慢,高科技创新产业及其就业比重低,是中国产业层次福利系数提高缓慢和波动的主要原因。

在此基础上,本文提出以下几点建议:(1)完善产业发展战略,不单纯以追求GDP经济增长为目标,落脚点放在提高产业福利系数上,以增加社会总福利水平为总体目标,采取经济福利发展战略。经研究表明,随着人均GDP的阶段性增长,产业层次越高,初次收入分配总福利水平提升越多。在产业结构升级的第一阶段采取提高最低工资、保护劳动者在劳动市场合法权益、提高劳动者相对谈判能力等措施。在发展水平较高的东部地区,应该采用提高劳动者工资水平的方式来提高劳动收入份额,改善初次分配状况。(2)注重产业要素利用结构调整。产业结构升级的第二阶段基于地区经济发展不平衡和劳动力资源丰裕的基础,从比较优势出发基于就业考虑大力发展劳动密集型产业,积极完善市场法治环境和减少政府部门对服务业不恰当干预,深化金融体制改革,着重提高对中小企业服务能力,大力促进第三产业的发展,为国民经济产业结构整体上向第三产业升级做好必要准备。具体地,调整第一产业内部劳动密集型转向技术密集型要素利用结构,提高产业劳动生产率,提升产业福利水平。第二产业内部重点发展技术密集型行业,实现资本利用向技术要素利用转变,增加产业福利水平。第三产业内部提升技术密集型行业比值,提高劳动收入分配基数,优化第三产业福利效应增长空间。(3)调节就业结构,提升第三产业就业层次。增加第三产业中知识技术含量高的劳动力就业量,有利于缓解劳动力过剩,提高产业就业层次,进而提高第三产业和社会总福利水平。中西部地区,由于经济发展水平不高,相当多的劳动力需要转移就业,因而采用扩大就业方式(如发展劳动密集型产业)来改善初次分配状况。创造促进就业的公平环境,在城镇化进程中,保障同工同地位,同工同待遇,尤其是保障农民工在就业中的权益。提高职业教育的吸引力,通过职业教育提高就业质量。一是需要破除社会上重视学历教育、轻视职业教育的思想。二是加快提高工程师、技师及熟练工人的待遇和地位,构建人们学技术、当技术工人的有效机制。三是实施“两种证书”教育制度。职业技术学校的学生在毕业时,既能够拿到学历证书,又能够取得职业资格证书,从而增强了自身在劳动力市场的就业竞争力。四是需要建立以就业为导向的职业教育机制。重点支持劳动密集型企业、小微企业和创新科技企业的发展。政府一方面应该建立以中小金融机构为主体的金融体系,辅助中小企业做大做强。另一方面降低中小企业的创业门槛,营造出全民创业氛围,并鼓励微型企业的发展。(4)实现人均收入增长策略。一是提高农村居民的收入。需要通过科技进步和规模化生产促进产业内部升级,通过提高农民技能促进农民增收能力,通过大力推进新型城镇化以增加农民工资性收入。二是提高低收入人群的劳动收入水平,重点要逐步提高中小企业、劳动密集型企业中一线劳动者的最低工资标准,保证劳动者工资的足额按时发放,改善此类企业的生产经营环境、融资环境和税收环境,让这些企业有能力给员工涨工资。三是提高中等收入人群的劳动收入水平。需要加大政府在公共就业服务、职业技能、鼓励自主创新和发展中小经济等方面的投入,以增强劳动者就业和创业的能力。在产业结构升级中处理好发展新技术与实现高就业之间的关系,使技术与管理阶层不断扩大,有效扩大中等收入者队伍。

参考文献:

[1]Kaldor,N.Capital Accumlation and Economic Growth[J].F.A.Lutz and D.C,1961.

[2]Valentinyi,A.& Herrendorf,B.Measuring Factor Income Shares at the Sectoral Level[J].Review of Economic Dynamics,2008,(11).

[3]Young,A.T.,(2006)“One of the Things We Know that Ain’t So: Why US Labor’s Share is not relatively Stable,”University of Mississippi,Mimeo,August.

[4]Guiherme,R.C.,Moreira &Almeida,L.Productive Structure and Income Distribution:The Brazilian Case[J].The Quarterly Review of Economics and Finance,2008,(48).

[5]Acemoglu,D.& Guerrieri,V.Capital Deepening and Non-balanced Growth[J].Working Paper,2005.

[6]赵俊康.中国劳资分配比例分析[J].统计研究,2006,(12).

[7]林毅夫.以初次分配实现公平和效率的统一[J].党政干部文摘,2007,(06).

[8]李稻葵,刘霖林,王红领.GDP中劳动份额演变的U型规律[J].经济研究,2009,(01).

[9]白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究,2009,(03).

[10]罗长远,张军.经济发展中的劳动收入占比:基于中国产业数据的实证研究[J].中国社会科学,2009,(04).

[11]翁杰,周礼.中国工业部门劳动收入份额的变动研究[J].中国人口科学,2010,(04).

[12]方文全.中国劳动收入份额决定因素的实证研究:结构调整抑或财政效应[J].金融研究,2011,(02).

[13]单德朋.市场潜力、劳动力异质性与劳动报酬份额:理论与实证[J].财经科学,2013,(03).

[14]陈享光,孙科.我国劳动报酬比例变动的结构效应分析[J].经济纵横,2014,(09).

[15]韩金华,李忠华.改革开放以来劳动报酬占初次分配比重演变轨迹、原因及对策研究[J].社会主义经济理论与实践,2010,(03).

[16]石涛,张磊.劳动报酬占比变动的产业结构调整效应分析[J].中国工业经济,2012,(08).

[17]孙文杰.中国劳动报酬份额的演变趋势及其原因[J].经济研究,2012,(05).

[18]曹静.劳动报酬份额与宏观经济波动的动态关联[J].当代经济研究,2013,(05).

[19]池振合,杨宜勇.产业结构调整、经济体制转轨与总体劳动报酬占比下降[J].经济问题探索,2014,(5).

责任编辑郁之行

作者简介:吴振华(1986—),女,辽宁大学经济学院博士研究生。

基金项目:国家软科学基金“我国社会养老服务供需缺口测度及对策研究”(2014GXS4D124);辽宁省社会科学规划基金“辽宁努力缩小收入分配差距逐步形成橄榄型分配格局对策研究”(L13BJY028)。

中图分类号:F061.5

文献标识码:A

文章编号:1003-8477(2016)04-0083-09