我国媒体的外交角色与外交策略

——以斯诺登事件相关报道为例

2016-06-22王海燕方若琳

■ 王海燕 方若琳

我国媒体的外交角色与外交策略

——以斯诺登事件相关报道为例

■ 王海燕 方若琳

【内容摘要】在高度媒介化、高度全球化的现代社会,媒体在国家与国家之间的外交活动中的作用越来越受到重视。然而,媒体外交中的媒体具体扮演着什么样的角色,如何扮演这些角色?现有研究鲜有答案。为此,本文以斯诺登事件为例,通过对我国四家全国性主流报纸(《人民日报》、《环球时报》、China Daily和Global Times)在事件发生前后近八个月时间的相关报道和评论进行分析,研究发现,中国媒体在国际热点事件中发挥外交角色的策略主要有四种:音量调节、声源管理、主题驯化和话语争夺,这四种策略在以面向国内公众为主的中文报纸和以面向国际公众为主的英文报纸中表现略有差异,但总体而言,这些媒体在事件中都扮演着本国政府利益的表达者和声张者角色。

【关键词】媒体外交;国家形象;对外传播;软实力;斯诺登事件

一、前言

在一个沟通行为或沟通体系中,外交与传媒的关系密不可分。随着传播科技的日新月异,媒体外交(Media Dip1omacy)作为外交的一个子集,成为当今世界许多国家和政府外交实践的核心形式。在2013年发生的斯诺登事件中,媒体的角色可以说是发挥到了极致,事件最初的爆发即斯诺登通过媒体对“棱镜”计划的揭发,而在随后的全球风波中,媒体尤其充当了舆论主战场的角色,各国政府也纷纷借助媒体表达在事件中的立场,展开密集的媒体外交。

在这一事件中,中国的角色有其特殊之处。其一,斯诺登离开美国之后,特意选择香港地区作为“棱镜”计划的披露地点和个人的藏身之处,香港地区虽为“国际自由港”和“特别行政区”,但毕竟属于中国领土,中国政府对斯诺登的看法和在他的引渡问题上的态度世人瞩目;其二,根据斯诺登的披露,中国为棱镜计划监听的重点目标之一,美国当局曾对中国的电信公司、大学、政府等机构的网络发动过密集的攻击,并窃取相关信息为美国利益服务,这无形置中国与美国于对立之中;其三,在斯诺登事件的发展过程中,面临舆论压力的美国政府数度将矛头对准中国,甚至散布斯诺登为中国间谍、“棱镜”计划披露的幕后指使者是中国的舆论,置中国政府于不得不进行自我辩护的境地。在此背景下,不管是主动也好,还是被动也好,中国政府都需要在国际舞台上发出自己的声音,申述自己的主张,表明自己的立场,并与国际社会的其他成员一起,共同应对互联网时代的信息安全问题。从这个意义上来说,斯诺登事件堪称中国政府近年面对的关键外交事件之一。

本文试图通过对斯诺登事件的个案研究,考察媒体外交在中国的实践。长期以来,媒体外交的概念在外交过程中被政治家、决策者、实践者们普遍使用,但在学理层面,媒体外交的实践方式有哪些,结合媒体的特点有哪些常用策略,等等,相关的文献却不多见。因此,本研究的意义在于,通过对中国媒体在斯诺登这一外交热点事件上的表现的考察,探索媒体外交的使用和策略,为媒体外交研究补充实证性的经验数据,同时为媒体外交实践的开展提供有益的参考。

二、文献综述

曾任哈佛大学肯尼迪政府管理学院研究员的格尔博(Gi1boa)在《媒体外交:概念变化与应用》一文中指出,媒体外交指的是一个国家的政府或政治决策者们利用大众媒体在特定的新闻事件上发声,从而向他国政府、公众或社会团体传递关于本国政策和立场的信息,以达到施压并为国际谈判增加筹码的行为②。

从理论层面来看,媒体外交概念的出现有两个背景。一个是媒体在现代社会发挥着越来越重要的作用。自20世纪初以来,随着电报、电话、报纸、广播、电视乃至互联网等传播科技的不断革新,媒体不管是在人们个人生活的私领域,还是在与公共生活相关的公领域,都已经成为社会、政治、经济、文化活动的中心组织者。社会学者们提出的媒介化现代性(Mediated Modernity)、媒介化公共领域(Mediated Pub1ic Sphere)、呈现性权力(Representationa1 Power)、网络社会(Network Society)等都是基于对媒体在现代社会中的中心地位的观察而得出的。同样,在国际政治领域,媒体外交的出现也是现代社会发展的必然趋势。第二个背景是,在近一个世纪以来的发展中,政府外交实践经历了从秘密外交到公共外交的变迁。传统意义上的外交是高度正式,高度机构化、程序化,行动迟缓,仅由政府领导人或外交官员参与、并经常在保密的原则下进行的,堪称“秘密外交”③。但是自第一次世界大战以来,国际政要逐渐意识到公开性的外交的必要。美国总统威尔逊在1918年的著名的“十四点”演讲中就提出:“私底下的国际谅解不应再继续,外交应该始终在公众视野下坦诚地进行。”④一个新型的外交概念,即“公共外交”应运而生。公共外交是“一个国家的政府与外国公众进行沟通交流,以使对方理解该国的理想、观念、文化、政策等的过程”⑤,与传统外交不同的是,公共外交的参与对象不再限于政治精英,同时也包括公众、媒体;不再秘密进行,而是在公众视野下进行;不仅只是政府与政府之间的互动,同时也是政府与公众之间的互动。如美国前外交顾问梅隆(Ma1one)所说,公共外交是“面向外国民众的直接传播,其目的是通过影响民众,从而最终影响他们的政府”⑥。

媒体外交是公共外交的重要组成部分。公共外交可以通过多种不同的途径进行,格尔博认为,公共外交的形式至少有两种:一种是通过新闻媒体实现的外交,即媒体外交;一种是借助文化交流实现的外交,即文化外交。前者是以新闻和时事热点为媒介、短期内可见效果的即时性外交,后者则是通过文化产品和价值观念的输出影响外国公众,以长远影响为追求目标、见效相对缓慢的渗透性外交⑦。如前所述,随着传媒科技的发展,借由不同媒体渠道实现的外交形式也层出不穷,如“电话外交(Te1ep1omacy)”“图片外交(Photop1omacy)”“电视外交”(TV Dip1omacy)等,都是媒体外交的表现。

从外交实践的层面来看,媒体作为独特的外交力量登上国际舞台开始于20世纪60年代,在美苏两大阵营对抗期间,两国政府均大量使用媒体(当时主要是广播)向对方民众进行说服和宣传工作。在1962年的古巴导弹危机期间,美国总统肯尼迪通过电视向苏联发出最后通牒更是堪称“媒体外交”的先行案例。70年代后期,媒体外交的魅力经埃以和谈、伊朗人质危机等事件逐渐达到顶峰。美国政府是最为娴熟的使用者之一,时任里根政府军控首脑的阿德曼(Ade1man)在一篇有关外交事务的文章甚至预测:“公共外交——即将美国的信息向国外的散播——将成为未来四年华盛顿增长最快的事业。”⑧确如他所言,在80年代冷战时期,美国在推行媒体外交的过程中,始终将美国之音(Voice of America)的广播事业置于重要地位,认为这是避开外国政府干预直接影响外国公众的心理和情感的重要方式,据美国信息局(US Information Agency,简称USIA)1986年的官方报告显示,当时美国之音已经开始用42种语言在全球广播,每星期播出时长共达1000小时,年花费约1. 66亿至1. 81亿美元,几乎在全球每个国家都有听众。与此同时,美国有线电视新闻网(CNN)在该国外交中也发挥着重要的作用,从80年代的东欧巨变,到90年代的海湾战争、索马里战争,以及“9. 11”之后的伊拉克战争等一系列的重大国际新闻事件中,CNN的报道均扮演着“政府的小帮手”的角色,一方面沟通白宫和前线,另一方面形塑着政府的外交决策,其影响之大甚至被人喻为“CNN效应”⑨。而进入新世纪,新媒体在政府外交中的作用更是被充分挖掘。奥巴马一上台,即将Twitter、Facebook等新媒体技术视为重要的外交工具,美国政府从国务院到白宫再到五角大楼等机构,都被“脸谱”(Facebook)化了,媒体外交进入实时交互的新境界⑩。

在媒体外交已成为国际上大部分政府接受的外交理念的今日,中国政府也不例外。媒体外交在中国的实践最早可以追溯到抗战期间,埃德加·斯诺在1936年突破封锁线访问延安,成为第一个访问苏区的外国记者,整个过程是在中共授意、宋庆龄一手安排下促成的⑪。在近两个月的考察中,斯诺采访了毛泽东、贺龙等大量解放军指战员,并根据采访的内容在英美主流媒体持续报道解放区的故事,让世界第一次听到共产党的真实声音。在此之后,中共又陆续邀请包括美联社、路透社、塔斯社、合众社、《纽约时报》、《时代杂志》、《泰晤士报》等媒体记者考察苏区,通过这些媒体将共产党的声音传到世界,为其领导的敌后战场赢得了适当的关注⑫。新中国成立之后,中国政府持续发挥媒体在外交中的作用,不仅邀请外国记者前来报道中国,以提升中国的国际形象,同时也派出自己的记者前往报道世界,以广泛收集信息为外交决策提供参考,毛泽东在20世纪50年代对新华社提出的“走出去,让我们的记者遍天下”的指示,即是当时的中国政府着力发挥媒体在外交事务中作用的表现⑬。而在改革开放之后,尤其是最近几十年来,由政府主导的媒体外交举措更加激进,布局更加完备。相关数据显示,截至2013年,我国以外国语种出版、面向外国公众的外宣类期刊已达200余种,有20多个国际频道在省级或以上的卫视开播⑭。与此同时,中国媒体的海外版图也在日益拓展。从2009年起,我国开始实施传媒“走出去”的国家战略,投入40亿美元的巨资支持中国媒体向外发展⑮;与此相应地,我们相继看到央视英语频道在美国落地,新华电视(CNC)英文台开播,曼哈顿时代广场最显眼位置的广告牌上滚动播放着中国媒体制作的新闻,新华社的海外分社扩展到180多个,中国人民国际广播电台用60多种语言进行对外广播。凡此种种,均是中国政府提升在国际事务中的话语权和影响力、强化媒体外交的表现。以本文所重点关注的斯诺登事件为例,在事件的发展过程中,中国媒体进行了大量的报道。据笔者初步统计,从2013年6月事件的发生到2014 年2月奥巴马政府宣布NSA改革之后一个月,在慧科新闻数据库备案的800余家中国媒体中,内文包含“斯诺登”或“棱镜门”的报道共有40496篇,平均每天154篇,最多的一天有650篇,最少的一天也有14篇,正是中国媒体注重在热点外交事件中发声的表现。

三、研究问题和研究方法

目前国内学界关于媒体外交的研究相对薄弱,现有文献主要着力于国外理论的译介和概念的厘清,或者对政府的相关政策进行解读,及为媒体外交的开展建言献策,却少见结合具体案例对我国的媒体外交实践进行实证研究的文献。鉴于此,本研究的定位是一个探索性研究,因此在研究问题的设置上具有一定的开放性。具体而言,本文的研究问题是:在斯诺登事件中,中国媒体如何扮演媒体外交的角色,使用了哪些策略,这些策略又如何反映不同媒体的特点?

在研究设计上,本文主要选取四大主流报纸:《人民日报》《环球时报》、China Daily、Global Times为研究对象。之所以如此选择,首先是因为这四份报纸均是全国性的官方媒体。《人民日报》是中共中央机关报,在中国享有“第一大报”的声誉;《环球时报》是人民日报主办的国际新闻类报纸,全国发行;Global Times是《环球时报》的英文版,目标读者是外籍人士和在中国的英文读者;China Daily是中国发行量最大的英文报纸,主要服务于国际读者。在斯诺登事件中,这四份报纸是中国政府最重要、最权威的发声平台,最大可能地扮演着外交的角色,符合本文的研究目标。其次,这四份报纸中,前两份为中文,后两份为英文,分别以国内公众和国际公众为主要传播对象,本文选择中英两个语种的媒体进行研究,是希望通过对比能更加清楚地看到不同媒体在外交角色扮演上的特点。

在研究方法上,本文使用的是内容分析和文本分析相结合的方法。前者为量化,主要用于对四份报纸在事件中的报道量和趋势进行数字上的描述;后者为质化,旨在从文本上详细分析各家报纸使用的发声策略和发声特点。所选取的时间段是事件发生之初的2013年6月至奥巴马宣布NSA改革之后的2014年2月,前后近八个月的时间。依托慧科新闻数据库,我们分别以“斯诺登”(中文报纸)及“Snowden”或NSA(英文报纸)为关键词对上述报纸的内容进行搜索,再对所得结果进行统计和分析。在量化分析中,我们除对总体报道情况进行统计外,重点对其中的评论性文字,包括社论、个论、来信、来论等内容进行描述。在质化分析中,我们主要针对这些评论性样本,逐一分析每篇文章的作者信息、所援引的消息源、评论的主题和语言特色等,以考察四家报纸在媒体外交角色扮演上的异同。

四、研究结果

通过对四家报纸关于斯诺登事件的报道分析,我们发现,中国媒体在国际热点事件中发挥外交角色的方式主要可以概括为四个方面:音量调节(Vo1ume Contro1)、声源管理(Source Management)、主题驯化(Theme Domestication)和话语争夺(Discourse Contestation),以下分论之。

(一)音量调节

媒体外交说到底是一个发声的问题,即一个国家和政府通过媒体就某个特定国际热点事件表达观点、看法和立场。考察一个媒体的外交角色的扮演,首先要看其在事件中的发声频率和声音的大小,即“音量”(vo1ume)。在斯诺登事件上,笔者统计发现,四份报纸对事件均投入了相当大的注意力,总体来讲可谓调足了音量。2013年6月至2014年2月间,四份媒体刊载的相关报道共计854篇,其中以《环球时报》数量最多,达308篇;Global Times紧随其后,202篇;China Daily次之,183篇;《人民日报》最少,但也有114篇。其中,事件发生的头两个月,即2013年6月至8月为报道最密集、发声音量最大的时期,共有476篇报道发表,平均每天5篇。报道的话题包括对斯诺登的个人评价及其去向、“棱镜门”的后期发展以及事件对美国和国际社会的影响等。但是之后随着斯诺登获得俄罗斯难民身份准备离开中国领土(香港),中国暂时从这一外交漩涡的中心解脱出来时,中国媒体在事件上的发声音量也进入平稳期: 从2013年9月至11月,平均每天的报道量从5篇降到2篇。而此后的2013年12月至2014年2月更是进入尾声,随着斯诺登落户俄罗斯,关于事件的讨论也逐渐淡出媒体,报道数量逐月下降,至2014年2月,四份报纸共计21篇报道出现(见图1)。由此可见,媒体作为外交渠道,其在特定事件上发声的音量大小与该事件与本国外交的利害程度紧密相关,当外交处于紧急状态时,媒体发声也更加频密,当外交的紧急状况得到缓解,媒体发声的音量也会渐趋回落,通过这样视情态发展而对发声音量进行的调节,媒体紧密配合着政府外交活动的开展。

图1 四家报纸关于斯诺登事件的总体报道和评论趋势(2013. 6—2014. 2)

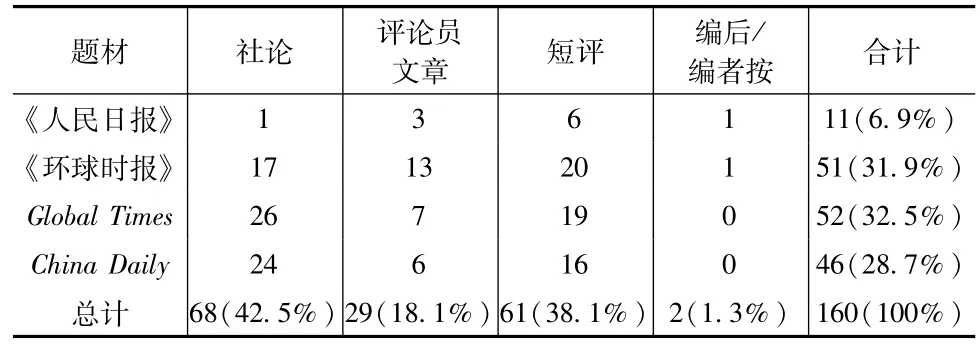

在对总体报道数量和趋势进行观察之外,我们将关注的重点放在其中的评论性文字上,包括社论、来信、个论等内容。作为新闻呈现方式的一种,评论相对于客观的消息报道在立场和观点的表达上更加直接、更加强烈。因此,一家媒体在某一特定事件的报道上越多地使用评论,说明该媒体越重视在事件上发声。在斯诺登事件上,笔者发现,评论类文章在总体报道中占据了相当份量。在2013年6月—2014年2月间,四份主流官方媒体共刊登评论性文章160篇,约占总体报道量的两成。其中,《环球时报》及其英文版Global Times最多,分别达51篇和52篇,China Daily 46篇,《人民日报》11篇。从时间分布来看,评论趋势与总体报道趋势相似,2013年6月至2013 年8月是评论的高峰时期,其中6月热度最高,四家报纸共有48篇评论发表,之后逐步下降,在2013年11月以后进入尾声,评论文章出现的频率总体每月不超9篇(见图1)。这一趋势同样说明了在斯诺登事件中媒体发声的频率和音量与政府的外交需求之间的密切关系。同时,从评论方式看,我们的分析发现,在不同种类的评论中,以“社论”形式出现的文章占据了相当大的比例。在总共160篇评论性文字中,68篇是社论,占42. 5%;其次是评论员文章29篇,占18. 1%(见表1)。社论是一家媒体最重要的言论阵地和最强烈的发声方式,大量以社论形式进行的评论体现了媒体在斯诺登事件上发声的迫切性和重视程度。

(二)声源管理

作为在外交活动中的发声平台,媒体除根据外交需要对发声的音量进行调节之外,还对声音的来源(source)进行控制,我们将这一过程称为“声源管理”。如果说音量调节是关于媒体在介入外交过程中针对特定事件发声的频率和数量的话,那么声源管理则是关于让谁说话、让谁的声音被听到的问题。

表1 关于斯诺登事件的评论种类分布(篇数)

通过对上文提及的四家报纸刊登的共160篇评论性文章的分析,我们发现在斯诺登事件中,媒体在扮演外交角色过程中的声源管理主要体现在两个方面,一个是在文章作者的挑选上的多样性,第二个是在文章所引述消息源选择上的多样性。通过两方面的声源多样化的处理,媒体力图展现一个公平开放的、兼收并蓄的国家形象和外交姿态。

在文章作者方面,我们发现,总共160篇评论性文章中,有25篇为外籍作者撰写,占比15. 6%,而这些文章几乎全部刊登于两份英文报纸,其中China Daily登载外籍作者的评论10篇;Global Times15篇,中文报纸无一外籍作者。这说明面向外国公众的外文报纸比面向国内公众的中文报纸更加重视作者群体的国际化,而从这些外国作者的国籍来看,美国籍者最多,其中有一位署名为来自加利福尼亚的自由撰稿人共出现4次。与此同时,中文报纸虽然欠缺作者群体的国际化,但也通过与专家、学者约稿的方式,增加评论作者的多样性,在本报评论员文章之外,特约评论员所写评论的篇数达36篇,占比22. 5%(见表2)。

表2 斯诺登事件中评论作者的分类统计(2013.6—2014.2)

在信源方面,我们发现,虽然通常对于评论这一新闻体裁来说,引用信源并不多见,但在我们分析的针对斯诺登事件的160篇评论中,超过半数以上的文章引用了信源(92篇,57. 5%)。我们按每篇文章引述的主要信源对这些评论进行逐一统计发现,其引用的信源来源广泛,至少可分为五大类,分别为:媒体、专家学者、官方(包括政府及相关机构和官员)、公共数据及斯诺登公开言论。从表3我们可以看到,其中以官方信源的使用最为普遍,达19篇,占比20. 7%,多为美国当局或各国政要发表的声明。其次为媒体信源,尤其是外国媒体居多(13篇,占比16. 3%)。这些媒体大部分为报纸杂志,如:香港的《南华早报》、英国的《卫报》、日本的《外交学者》杂志、美国的《外交政策》杂志、德国的《图片报》等,其次是公开数据及对斯诺登本人言论的引述,分别有7篇和6篇,再次是对专家学者言论的引用,仅有4篇。总体而言,我们不难发现,中国主流媒体在对斯诺登事件的评论当中,善于通过对不同信源的引述来表达自己的立场。与此同时,我们也发现,在信源的使用上,中文报纸和英文报纸显示出明显不同的偏好,Global Times和China Daily两份英文报纸对媒体信源的引用压倒性地多于《人民日报》和《环球时报》两份中文报纸,考虑到前述分析中提到的媒体信源绝大多数为国际媒体这一点,可以说作为外宣类报纸的Global Times和China Daily在斯诺登事件的评论中展现出更多的开放性和国际性。

表3 关于斯诺登事件的评论所援引主要信源的分类统计

(三)主题驯化

“驯化”(domestication)一词最早出现在动物学中,指的是人类用特殊的行为将动物捕获并将其驯服,使其脱离野生的状态,按人类的需要生存和繁殖,并为人类所用。后来美国学者科恩(Cohen)等人将“驯化”的概念引入传媒研究中,提出“新闻驯化”的概念⑯。科恩等人认为,要引起国内公众对国际新闻的关注,新闻媒体常常会使用一系列的驯化策略,使得国际新闻事件改变原来的状态,加强与本国或本地区的相关性,从而达到更符合本国利益的传播效果。华人学者陈韬文、李金铨、潘忠党、苏钥机等人通过对英国、美国、加拿大、日本等国主流媒体对1997年香港回归的报道的分析发现,这些媒体使用了包括派遣本国明星主持人、知名评论家到香港实地报道、在新闻中引用在港的本国信源,让本国官员或“普通人”发声等在内的多种手段对这一国际新闻事件进行报道,从而最大限度地表达本国在事件中的立场和利益⑰。在斯诺登事件中,我们发现中国媒体同样使用了“驯化”策略在这一国际事件中扮演着外交角色,而这种驯化尤其体现在对报道主题的选择上,即“主题驯化”。

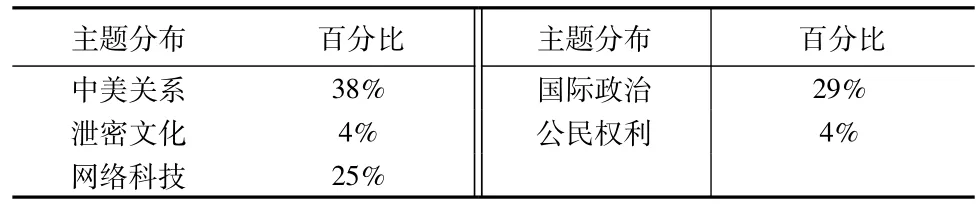

在分析了媒体发声的音量和声音的来源之后,我们对四家报纸针对斯诺登事件发表的160篇评论性文章的论述主题进行了分析。我们发现,这些文章评论的主题共分为五类:中美关系(即斯诺登事件对中美关系的影响以及中美关系的未来发展趋势)、国际政治(即斯诺登事件对于国际政治产生的影响,包括美俄、美欧等国际关系及美国内政问题)、网络科技(即由斯诺登事件引发的关于网络安全、科技、大数据、跨国互联网公司和互联网发展和未来等方面的讨论)、公民权利(即对斯诺登事件引起的对公民隐私权、言论自由权等的讨论)和泄密文化(即对斯诺登个人的是非对错以及其泄密行为背后含义的评论)。如图2所示,有关“中美关系”的评论篇数最多,达59篇。“国际政治”和“网络科技”次之,分别为46篇和39篇;而针对“公民权利”和“泄密文化”展开的评论相对较少,分别为6篇和7篇。而实际上,我们知道,在斯诺登事件中最核心的新闻事实是,斯诺登作为美国信息部门前雇员,向全球公众揭发自己所服务的国家和机构的非法信息监控行为,按理说,斯诺登这个人和他的行为,以及背后所涉及的“吹哨人文化”或“泄密文化”应该是新闻的中心。但是在中国媒体的评论中,这恰恰是最不重要的评论主题之一,相反,关于中美关系、国际关系,以及与中国利益切身相关的网络科技等成为更加重要的议题。这种根据与本国利益相关性而对不同新闻主题进行的或强调或弱化的处理正是我国媒体在斯诺登事件这一国际事件上进行主题驯化,以更好地表达本国外交利益的体现。

以“中美关系”为例,这一主题在斯诺登事件期间得到格外强调的背景是中国近年来外交侧重点的转移。中国领导层近年提出了建设“新型大国关系”的概念⑱,与20世纪80年代至90年代的“韬光养晦”政策和21世纪第一个10年的“和平崛起”或“和平发展”政策不同的是,“新型大国”的概念意味着中国正在打造一个新兴的姿态出现在国际政治舞台上,而近些年来中国的经济发展使中国成为仅次于美国的经济实体,中国的崛起势必对美国长期以来的世界霸主地位构成挑战,因此,在中国政府的这一外交努力中,处理与美国的关系堪称重中之重。而同时,斯诺登事件的发生又不可避免地将两个国家同时牵扯进来,尤其当斯诺登事件的报道中出现“中国阴谋论”等说辞之后,中国主流媒体借此而在“中美关系”中大花笔墨就不难理解了。同样的道理,网络科技也是近年来国家发展的重点领域之一,中央明确提出了“建设网络强国”的目标,甚至将其提升到国家战略的层面⑲。但在国际层面上,中国发展网络科技的努力又不无障碍,而障碍的主要来源是占据国际互联网霸主地位的美国,正如互联网研究学者闵大洪所说:“长期以来,在国际互联网领域,美国等西方国家总是拿网络自由、知识产权、黑客攻击、商业窃密等问题指责中国,完全主导了规则制定权和话语权。”⑳在这一背景下,中国政府亟需在国际舞台上赢得网络发展的合法性话语空间,斯诺登事件的发生正好给了中国政府这样一个绝好的机会,既可以以其人之道还治其人之身(即反过来指责美国滥用互联网科技、损害国际社会利益),又可以自证其发展网络科技实施国家战略的合理性和迫切性。而与此相对应的是,对国外媒体格外关注的斯诺登事件所涉及的公民权利问题的讨论在中国媒体上并不多见,在少量谈论到这个话题的评论中,也是将公民权利与国家安全联系在一起,笼统地提出保护公民权利,而并非深层次的探讨公民隐私权和自由权,作为斯诺登事件的核心内容之一,对这一话题的讨论明显成为中国媒体的“禁区”,其背后的原因与中国政府在人权外交上的状况不无关系,公民权问题长期以来是国际社会攻击中国的主要方面之一,但中国政府至今都没有很好的解决方案,是外交的一块“短板”,因此当一个类似斯诺登这样的国际新闻事件涉及这一问题时,媒体的做法是绕道走,以免引火上身,正是符合中国政府的外交利益的做法。总之,在斯诺登事件的评论中,我们明显地发现媒体选择什么主题不选择什么主题,强调什么主题淡化什么主题,都是围绕着国家的外交利益来进行的。换句话说,主题驯化是媒体发挥外交功能的一个重要策略。

表4 2013年6月—2014年2月中国主要报纸评论主题分布

(四)话语争夺

“话语”(discourse)是一个有着庞大意涵的概念,从狭义的角度来说,指的是人们进行口头或书面表达所使用的文本及其中的语义单位和符号系统,而从广义来讲,话语是一种言语活动,不仅包括有形的文本和符号,更包括人们进行言语活动的过程以及结合在这个过程中的社会关系㉑。而在福柯看来,话语的本质即权力,人们通过话语进行社会实践,塑造个体认知和主体性,并在这个过程中建构权力关系㉒。因此,从中文的角度,与其说“话语”,不如说“话语权”更加直接,即话语的本质是在人们进行表达的背后所包含的对权力的声张和争夺。在斯诺登事件中,我们看到,话语的争夺可谓媒体扮演外交角色的重要方面。

通过对四份报纸的分析,我们发现中国媒体在对斯诺登事件进行评述时使用了一系列的话语策略来为中国政府争取在事件中的有利的外交地位。这些策略主要体现在名词和形容词的使用上,一方面对事件中的关键角色进行定性,另一方面对事件中的冲突方进行矛盾的对照。

如果把斯诺登事件比作一出戏,其中最重要的角色当属斯诺登。如何形容他、为他定性堪称在这一事件的发展过程中各国展开媒体外交并进行话语争夺的焦点之一。本研究发现,在美国政府口口声声称斯诺登为骗子(1iar)、罪犯(crimina1)、叛徒(traitor)时,中国媒体对斯诺登则普遍持的是中立甚至是赞赏的态度。在本研究所选取的两份英文报纸中,出现最为频繁的首先是偏中性的词汇“inte11igence”(情报人员),其次是“whist1e-b1ower”(吹哨人),而类似“human-rights defender”(人权卫士)、“Internet 1ibera1ists”(网络自由主义者)、“1ibera1 fighter”(民主斗士),甚至“hero”(英雄)这样的高度赞赏性的词汇也是高频词汇。在所有分析样本中,仅有1篇评论使用的是偏负面的词汇:“1eaker”(泄密者)㉓。而在《人民日报》《环球时报》这两份中文报纸中,用词的倾向性不似英文报纸这么强烈,但是也体现了中性偏赞赏的态度,出现最多的是如“美国中情局前雇员”“美国中情局前特工”“29岁的美国人”这样的中性词汇,其次是偏赞赏性的词汇,如“爆料者”,而强烈赞赏的词汇,如“互联网自由主义英雄”“自由主义斗士”分别仅出现一次。

同样的用词策略也体现在对美国政府和中国政府的描述上。我们发现,评论中对于美国政府所使用的形容词、动词和名词都尽显尖锐,比如“伪善”“十分虚伪”“耍脾气”“贼喊捉贼”“居心叵测”“颐指气使”“不明智、不负责任”“煞有介事”“翻手为云,覆手为雨”“恃强耍横”“把戏”“令人生厌”等词;而一些美国政客是“传播谣言”的“大嘴”“暗流”“独裁者”。与之相反地,中国则是“受害者”“新兴大国”“负责人的大国”“对于互联网积极利用、科学发展、依法管理、确保安全”。甚为鲜明的对比用词,使两个国家的不同形象跃然纸上,一方面体现对美国政府的谴责,另一方面为中国政府博得支持和同情。

以2013年7月13日《环球时报》的评论文章“斯诺登事件,美国表现太无赖”为例,该评论几乎通篇都在指责和揭露美国政府,毫不忌讳地称其为“无赖”,而与此同时中国则是“温良恭俭让”的大国,可以说在言语之中将双方形象的对比表现到了极致。比如,文章的开头即称:

据外媒报道,第5轮中美战略与经济对话11日闭幕后,美国总统奥巴马在白宫会见中国国务院副总理汪洋和国务委员杨洁篪时,就斯诺登事件对中国表示“失望和担忧”。美国常务副国务卿伯恩斯又重复了一遍“失望”。美国政要的表态再一次证明:在涉及国家利益的问题上,美国政客可以表现得相当无赖。

之后,文章通过对事件有选择性地回述,再次指责美国“无理狡辩”“倒打一耙”,与之相反的是,中国政府始终在忍让:

前段时间中国政府和主流媒体在斯诺登事件的处理上相对低调和冷静,甚至有人认为这种姿态会换来美国的感恩戴德、投桃报李。但事实上美国不仅没有这么做,反而无理狡辩、甚至倒打一耙,实在超出了善良人们的想象。

而在评论的最后,两个国家的对照再次得到强调,在指责美国的同时不忘赞美中国的博大胸怀:

美国政府和官员在斯诺登事件上的表现再一次显示,美国为了自己的利益,习惯于颠倒黑白、无理争三分,拼命抢占法理、道德制高点。中国深受儒家文化影响,奉行“温良恭俭让”,强调有容乃大。……

总之,通过对照和定性两个言语策略,中国媒体竭力向公众呈现一个与美国所试图定义的不一样的斯诺登事件的图景:斯诺登不是罪犯而是英雄,他的行为并非背叛而是揭露,美国不是道德圣徒而是泼皮无赖,中国不是幕后黑手而是光明磊落的谦谦君子。这一话语的构建无疑符合中国政府在国际舞台上的外交利益,意在通过媒体的呈现为中国在事件中的立场争取话语资源和更多的合法性。

五、结论和讨论

正如社会学家汤姆森所说,我们正处在一个高度媒介化的社会中㉔。在一个媒体化、信息化的年代,一切社会、政治、经济、文化活动的开展与媒体都有着或多或少的联系。媒体外交在这样的时代背景下登上国际舞台,被各国政府广泛应用,中国也不例外。然而,媒体外交中的媒体,具体扮演着什么样的角色,如何扮演这些角色,学界的现有文献中虽不乏建言献策者,但结合具体案例对媒体外交进行的实证研究却相当匮乏。本研究的意义即在于在媒体外交的研究领域迈出实证的一步。

通过对斯诺登事件爆发期间(2013年6月至2014年2月共近八个月的时间)我国四家全国性主流报纸(《人民日报》、《环球时报》、China Daily和Global Times)对事件进行报道和评论的表现的考察,我们发现,我国媒体在热点国际外交事件中扮演外交角色的策略至少有四个:音量调节、声源管理、主题驯化和话语争夺。具体而言:在音量调节方面,媒体在事件上发声的频率和音量的大小视事件与本国外交的利害程度而随时调整,利害紧密时则频率高、音量大,利害松缓时候则频率低、音量小,从而紧密配合着政府外交活动的开展;在声源管理上,媒体通过让不同国籍不同背景的作者撰文发声,即在文本中进行消息源多样化的处理,从而试图向国内外公众展现本国政府在国际外交事件上公平开放、兼收并蓄的姿态和形象,面向国际公众的英文报纸比面向国内公众的中文报纸表现尤其突出;在主题驯化的层面,媒体精心挑选与事件有关的评论角度,突出符合本国利益的主题并弱化有损本国利益的主题,从而加强事件与本国的相关性,并最大限度为本国政府的利益;在话语争夺方面,媒体通过一系列的文本策略,如使用带有明显倾向性的名词、形容词和动词,以及对比和衬托等技巧,对事件中的关键人物和机构进行定性,描述一个不同的故事脚本,将不义推给对方而置本国于道德高地,从而为本国在国际政治舞台上争夺更多的话语空间。

通过对这四点策略的归纳和分析,本研究发现,在斯诺登事件中,中国官方媒体扮演着明显的外交角色。虽然在这一角色的扮演上,面向国外公众的英文媒体和面向国内公众的中文媒体因其主要传播对象的不同而在策略的使用上各有侧重,但本质上他们都是在以报道和评论的方式向国际国内公众喊话,成为中国政府在事件中的利益的表达者和声张者。这一方面固然与中国媒体系统的特点有关,媒体均为国家所有、均为政府控制,必然服务于政府利益,尤其是如本文所选择分析的四份全国性主流官方媒体。但另一方面,在这一点上中国媒体与很多西方国家的媒体并无不同,在重大国际事件的报道中,即使是在自由民主的媒体系统中,比如美国,媒体机构也通常摆脱不了其特定国家的印记,自觉不自觉得充当着“政府的小帮手”角色㉕。从实际的意义上来说,这说明在一个高度媒介化的时代,媒体外交无论是在理论上还是在实践上都是各国政府必然的选择。尤其是在当今这样一个“软实力”与“硬实力”同等重要的国际秩序中㉖,媒体在热点国际事件中的表现和发声不仅关乎一个国家的外交成效,同时也关乎一个国家“软实力”的建构和散播,二者是相互交织、相互衬托的关系。

然而,我们不能忽视的是,媒体外交同任何一种公共外交行为一样,不是单向的而是双向的传播,其行为的主体既包含传者一方也包含受者一方,如本文在前述文献梳理过程所指出的,媒体外交的内涵,有一个重要的层面是“面向公共”。媒体紧扣政府利益向公众传递什么信息是一回事,而这一信息能否有效到达公众,以及公众是否按照传者意图接纳这些信息则是另外一回事。因此,本研究同很多对外传播的研究一样,一个重要的不足是缺少对信息接受者的研究。如果说,中国媒体使用了包括音量控制、声源管理、主题驯化、话语争夺等多种不同的策略来扮演外交角色,那么这些策略是否奏效了呢?媒体外交的目的是否达到了呢?如果没有,是为什么?反过来对媒体外交策略的使用又有哪些启示?等等,这些都是值得继续追问的问题。因此,加强受众研究是未来研究的一个重要方向。

注释:

①② Gi1boa,E.(2001). Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects. Dip1omacy & Statecraft,12(2): 1 - 28,p. 1,p. 63.

③ Nico1son,H. G.(1963). Diplomacy(3rd Edition). London: Oxford University Press.

④ 美国总统威尔逊(Thomas Woodrow Wi1son)在其十四点原则中说: Open covenants of peace,open1y arrived at,after which there sha11 be no private internationa1 understandings of any kind but dip1omacy sha11 proceed a1ways frank1y and in the pub1ic view,见: http: / / en. wikipedia. org/ wiki/ Fourteen_ Points。

⑤ Tuch,H. N.(1990). Communicating with the World: US Public Diplomacy Overseas. New York: St. Martin' s Press,p. 3.

⑥ Ma1one,G. D.(1985). Managing Public Diplomacy. Washington Quarter1y,8(Summer): 199 -213,p. 199.

⑦ Gi1boa,E.(2001). Diplomacy in the Media Age: Three Models of Uses and Effects. Dip1omacy & Statecraft,12(2): 1 -28.

⑧ Ade1man,K.(1981). Speaking of America: Public Diplomacy in Our Time. Foreign Affairs,59(4): 913 -916,p. 913.

⑨ Robinson,P.(2002). The CNN effect: The Myth of Enws Media,Foreign Policy and Intervention. New York: Rout1edge;Za11er,J.,& Chiu,D.(1996). Government' s Little Helper: US Press Coverage of Foreign Policy Crises,1945 -1991. Po1itica1 Communication,13,pp.385 -405.

⑩ Seib,P.(2012). Real - time Diplomacy: Politics and Power in the Social Media Era. Pa1grave Macmi11an.

⑪ 沈荟、钱佳涌:《埃德加·斯诺的红色中国理想——斯诺访问苏区的动因研究》,《新闻茶座》,2014年第1期。

⑫ 任海、徐庆超:《媒体外交初探》,《中国人民大学学报》,2011年第5期。

⑬ Wang,H.,Lee,F.,& Wang,B.(2013). Foreign News as a Marketable Power Display: Foreign Disasters Reporting by the Chinese Local media. Internationa1 Journa1 of Communication,7: 884 -902.

⑭ 袁舒婕(2013).《期刊走出去:成就辉煌任重道远》,见http: / / www. chinaxwcb. com/2013 - 09/12/ content_ 276968. htm;何国平、戴惠甜、毛荣辉:《省级卫视国际频道节目同质化现象及其出路》,《电视研究》,2013年第8期。

⑮ Bandurski,D.(2009,Oct. 22). Xinhua News Agency Steps Out Into the World. China Media Project. Retrieved from http: / / cmp. hku. hk/2009/10/22/2390.

⑯ Cohen,A.,Levy,M. R.,Roeh,I.,& Gurevitc,M.(1996). Global Newsroom,Local Audiences: A Study of the Eurovision News Exchange. London: John Libbey.

⑰ 陈韬文、李金铨、潘忠党、苏钥机:《国际新闻的“驯化”:香港回归报道比较研究》,《新闻学研究》(台北),2002年第1期。

⑱ 郑永年:《中美关系和国际秩序的未来》,《国际政治研究》,2014年第1期。

⑲ 新华社(2014年2月27日):《习近平主持召开中央网络安全和信息化领导小组第一次会议强调:总体布局统筹各方创新发展努力把我国建设成为网络强国》,见http: / / news. xinhuanet. com/ po1itics/2014 -02/27/ c_ 119538788. htm。

⑳ 闵大洪:《2014年的中国网络媒体与网络传播》,见http: / / media. peop1e. com. cn/ n/2014/1222/ c40628 -26253298. htm1。

㉑ Fairc1ough,N.(1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Po1ity Press.

㉒ Foucau1t,M.(1972). The Archaeology of Knowledge & the Discourse on Language.(Trans. by A. M. Sheridan Smith). New York: Pentheon Books.

㉓ 这篇刊登于G1oba1 Times2013年8月20日的社论文章如此写道: For Edward Snowden,the former contractor for the Nationa1 Security A-gency and now a 1eaker,has 1isted at 1east nine American househo1d companies that are invo1ved in the US government' s PRISM project.从上下文语境来看,此处使用“1eaker”一词并无站在美国立场批评斯诺登泄密之意,而更应做一个中性词汇来理解,即信息的披露者之意。

㉔ Thompson,J. B.(1995). The Media and Modernity: A Social theory of the Media. Ca1ifornia: Stanford University Press.

㉕ Za11er,J.,& Chiu,D.(1996). Government' s Little Helper: US Press Coverage of Foreign Policy Crises,1945 - 1991. Po1itica1 Communication,13,pp. 385 -405.

㉖ Nye,J. S.(2004). Soft power: The Means to Success in International Politics. NY: Pub1ic Affairs.

(作者单位:中山大学传播与设计学院)

【责任编辑∶张毓强】