“给予”义动词语义地图研究

2016-06-21饶春

摘 要:本文以“语义地图”理论为基础,在整理总结前人“给予”义动词“给”和“与”研究的基础上,梳理了“馈”和“与”的历时发展脉络,并结合已有的方言研究材料,进一步讨论了目前“给”研究的争议焦点,尝试构建汉语“给予”义动词的语义地图。

关键词:“给予”义动词 语义地图 给

一、前言

语义地图是近二十年来在语言类型学研究中兴起的一种描写工具,它以“语义地图连续性假想”(Semantic Map Connectivity Hypothesis)为主要设想,不仅为类型学研究提供了一种有效的表达方式,也使得跨语言研究中涉及到的功能和形式上的差异得以清楚展现,同时也提出了“概念空间”为人类所共有的观点,进一步推动了人类语言共性的发掘和研究。

二、“语义地图”理论

语义地图(semantic map)是功能在概念/语义空间(conceptual/semantic space)上的几何表达。功能之间相互连接构成网络。功能在地图网络上的组合配置具有普遍性特征(Haspelmath,2003)。语义地图由Andersaon,Lloyd B.在1982年提出后,经过Stassen(1997)、Haspelmath(1997,2003)、Croft(2001)的发展,不断成熟,已经形成相对完整的理论体系与详细的研究方法。语义地图的目的是利用直观的图示通过连线勾画出语言中基于语义的功能项之间的关系。Croft(2001)提出“语义地图连续性假说”(Semantic Map Connectivity Hypothesis),认为“任何相关的特定语言或是特定结构的范畴都会投射在概念空间中的连续区域。”(Any relevant language-specific and/or construction-specific category should map onto a connected region in conceptual space.)语义地图不仅可以帮助概括不同语言之间的异同,而且基于大规模语料可以作为探索描绘人类语言能力的普遍语法的强大工具。

张敏(2009)将语义地图理论引入中国以来,王瑞晶(2010)、吴福祥(2011)、郭锐(2012)等学者积极借助语义地图理论,概括、探索汉语的相关语言现象,取得了不少研究成果。

三、汉语“给予”义动词研究概述

“给予”义动词主要是指具有[+给予]语义的动词。汉语中“给予”义动词主要有“给”“与”和“馈”,汉语方言中也有一些“给予”义动词,例如:湖北鄂东话中的“把”[ba22]、广州话中的“畀”[pei35]等。这些含有“给予”义的动词大多是常用词,使用频率较高,一般都兼具多种词性,用法较为复杂,并且具有相似性。

(一)动词“给”的研究概述

作为汉语基本动词的“给”在“给予”义动词研究中,成果是最为丰富的。向若(1960)最先提出“给”的词性问题。朱德熙(1979)、赵金铭(1992)、袁明军(1997)等对“给”字句进行了句法语义的分析。2000年之后,学者们开始从语法化的角度探讨“给”的历时发展变化。江蓝生(2000)指出,给予义动词“给”可以兼表使役和被动,同时指出方言中也存在“给予”义动词兼表使役和被动的现象。洪波(2004)对“给”整个语法化的过程进行了考察,认为“给”在清代早期以前产生的几种虚词用法是受“与”字类化的结果,而清代中叶产生的使役介词用法和被动介词用法则是其自身语法化的结果。刘永耕(2005)从语义入手,讨论了“给”语法化过程中义素传承问题。饶春(2014)详细梳理了“给”的历时发展变化,与刘永耕的观点一致,均认为“给”的历时发展是辐射状的,如下图:

江蓝生(2012)、马贝加和王倩(2013)讨论了在“给”历时中出现,但是在现代汉语中已经消失的“处置”用法及其来源。目前“给”的历时变化研究主要的争议焦点在于标记施事用法的来源路径。蒋绍愚(2003)、曹茜蕾和贝罗贝(2007)等认为动词“给”标记施事的用法经过了致使义这一中间阶段。而刘永耕(2005)、饶春(2014)、马贝加(2014)等坚持认为动词“给”分别发展出致使义和标记施事用法,是两条不同的路径。

(二)动词“与”的研究概述

和“给”相比较,“与”的相关研究则十分缺乏。志村良治(1984)以《朴事通》和《老乞大》的语料为基础,讨论了“与”和“馈”之间的差异及替换关系。向熹(1993)详细描述了“与”在各个时期的使用情况。吴福祥(2003)从类型学的角度出发,发现“与”和一般伴随介词一样,有向并列连词演变的模式,并且探讨了其演变的动因。冯胜利/蔡维天/黄正德(2008)将传统训诂学中的“义源分解法”和当代句法学的“词义解构法”结合在一起,从“与”的“义源”出发,认为“与”字的本义为“共(一起)举”。从这个义源出发,“与”先产生“给予”义,“给予”演化出“使动”用法,“使动”用法再进一步演化出“被动”用法。

四、“馈”和“与”的历时考察

语义地图研究并不是孤立地考察一个多功能语言结构,而是将其放在以语义为连接的网络中去考察。语义地图以占有语言材料为基础,语言材料越丰富,越能构建详细的语义地图,同时语义地图的预测性也就越强。借助汉语丰富的语料资源,在构建“给予”义语义地图时,不光要考察“给”,还需要考察其他具有“给予”义的动词,例如“馈”和“与”。

(一)“馈”的历时考察

1.《朴事通谚解》之前的“馈”

《说文》:馈,饷也,从食贵声,求位切。段玉裁注:“‘馈之言‘归也。从上古开始,“馈”就表示“赠与”“给予”,有时活用为名词,表示“馈与之物”。例如:

(1)于是,诸侯之大夫戍齐,齐人馈之饩,使鲁为其班,后郑。(《春秋左传·桓公六年》)endprint

(2)阳货阚孔子之亡也,而馈孔子蒸豚。(《孟子·滕文公上》)

据志村良治考察,“馈”是一个方言词,主要出现在山东一带。因此,在文献中出现的频率并不高。据统计,“馈”在《春秋左传》中出现16次,其中名词5次;《论语》中出现2次,其中名词1次;《孟子》中出现4次,均为动词。汉魏六朝时期,“馈”的使用仍不是很广泛,《史记》只出现11次,其中名词1次;《三国志》中7次,名词1次;《论衡》中5次,均为动词;《颜氏家训》中2次,名词1次。唐宋元时期,“馈”仍是低频使用。《全唐文》中共出现351次,《朱子语类》中出现12次。

2.《朴事通谚解》中的“馈”

《朴事通谚解》中,“馈”有了相对较多用例,共41例。志村良治认为其中可能混入了山东方言。

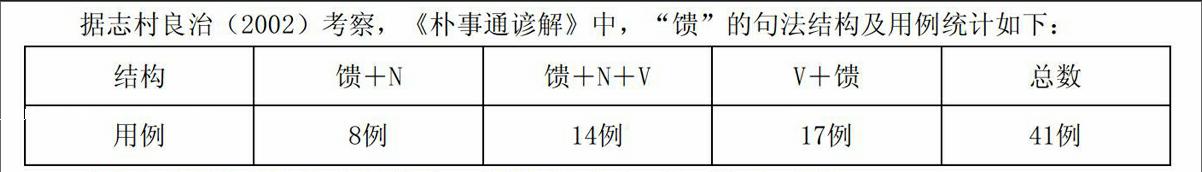

据志村良治(2002)考察,《朴事通谚解》中,“馈”的句法结构及用例统计如下:

结构 馈+N 馈+N+V V+馈 总数

用例 8例 14例 17例 41例

“馈”出现在“馈+N”结构时,“馈”是动词,表示给予。例如:

(3)小厮们一发满槽子馈草。(《朴事通谚解》)

(4)卖酒的来会钱,这的五分银子贴六个钱馈我。(《朴事通谚解》)

在“V+馈”结构中,“馈”的词性很难确定。例如:

(5)为头儿只半筐儿草,着搅草棍,拌馈他些料水吃。(《朴事通谚解》)

(6)官人们伴当处,散馈喂马的草料钱。(《朴事通谚解》)

“V+馈”中的“馈”既可以分析为连动结构中的一个动词,也可以分析为动词后的一个介词。例如“拌馈”的“馈”,可以理解为“拌了料水再送给他吃”,也可以把“馈”理解为介词,标记受益对象,“为了他拌料水”。

“馈”也可以出现在“馈+N+V”结构中。例如:

(7)你馈我寻见了拿将来。(《朴事通谚解》)

(8)你的长指甲馈我搯一搯。(《朴事通谚解》)

(9)我如今与你一两银,将去馈李大做定钱,做云南毡大帽儿一个。(《朴事通谚解》)

在“馈+N+V”结构中,“馈”已经没有了“给予”义。例(7)中,“我”并不是“寻拿”的施事,而是“寻拿”最后的受益对象。“馈”作介词标记受益对象。例(8)“长指甲”不能给予“我”什么,“馈”后面的“我”是“搯”这个动作的与事。在这句话中,“馈”作介词标记与事。例(9)中,那“一两银”不是要给予“李大”,而是给予卖帽子的人,只是帽子做成后的受益对象是李大。所以这句话中的“馈”作介词,标记受益对象。

这三种结构中,“馈”的语法化程度并不相同。“馈+N”中的“馈”是动词,语法化程度最低;“V+馈”中的“馈”介于动词和介词之间,语法化程度略高于前者;“馈+N+V”中的“馈”作介词,语法化程度必然最高。由此可以推出,在历时平面上“馈”的语法化链条是:

“馈+N”中的“馈”→“V+馈”的“馈”→“馈+N+V”中的“馈”。

我们认为,“V+馈”这一结构是“馈”语法化的关键。在这个结构中,“V”和“馈”两个动词连用,表示两个动作连续发生。根据认知心理学中的信息传递原则:人们在交际中先注意最紧迫的内容。交际时主题的确立是最重要的,主题确定后,人们围绕主题传递信息。“V+馈”中的“馈”不是主要信息,因此容易受到忽视。于是“馈”逐渐由主要动词虚化为次要动词,再从次要动词虚化为介词。

笔者调查了其他语料,并未发现“馈”的介词用法。根据《老乞大谚解》的方言背景,我们认为《老乞大谚解》中“馈”的相对广泛使用(包括介词用法)极有可能是方言在语料上的反映。

“馈”和“给”一样,都是出现在连动结构中,然后语义出现虚化,逐渐由动词虚化为介词,标记与事和受益对象。但由于使用范围和使用频率较低,所以没有进一步语法化或是语法化出其他用法。

(二)“与”的历时考察

1.甲骨文中“与”的用法

“与”即“與”。《说文》:“與,党與也,从舁与。”段玉裁注:“舁、与皆亦声。”据段注,“與”字得声义于“舁”“与”。《说文》:“与赐、予也。”《说文》:“舁,共举也。”

在甲骨卜辞中,“与”有动词和连词两种词性。作为动词,“与”表示“给予”义;作为连词,“与”相当于“和”,可以连接词、词组和句子。从语法化的角度来看,连词必然要经历由实词向虚词语法化的过程。但是,“与”一出现就具有连词用法,没有足够的使用时间和使用频率可以让它从实词语法化为连词。所以,我们认为“与”的连词用法不是语法化的产物。

冯胜利、蔡维天和黄正德(2008)运用当代的词义结构理论,结合传统的训诂学知识,对“与”进行分析。“与”的动词义和连词义来源于“与”最初不同的义素。《说文》:“舁,共举也。”“(众手)共举”是“与”的原始词义。这个词义包含“共”和“举”两个基本义素。“与”的连词义来源于其“共”的义素,而“与”的动词“给予”义则来源于其“举”的义素。我们认为,冯胜利、蔡维天和黄正德的这一观点很好地揭示了连词“与”的来源。

2.先秦“与”的用法

这一时期,“与”的使用频率很高,有动词、连词和介词三种用法。

“与”的动词“给予”用法很常见。例如:

(10)与之璧,使行。(《春秋左传·僖公七年》)

(11)孟子曰:“可以取,可以无取,取伤廉;可以与,可以无与,与伤惠;可以死,可以无死,死伤勇。”(《孟子·离娄下》)

这一时期,“与”已经产生了使役用法。例如:

(12)歼厥渠魁,胁从罔治。旧染污俗,咸与维新。(《尚书·胤征》)

(13)曷为大之?不与夷狄之执中国也。(《春秋公羊传·隐公七年》)endprint

(14)故忠臣也者,能纳善于君,不能与君陷于难。(《晏子春秋内篇·问上》)

这一时期“与”的介词也已经非常丰富,不仅可以标记与事、受益对象,而且还可以标记施事。如:

(15)庶见素衣兮,我心伤悲兮,聊与子同归兮。(《诗经·桧风·素冠》)

(16)得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施尔也。(《孟子·离娄上》)

(17)秦之与魏,譬若人之有腹心疾。(《史记·商君列传》)

(18)吴王夫差栖越於会稽,胜齐於艾陵,为黄池之遇,无礼於宋,遂与勾践禽,死於干遂。(《战国策·秦策五》)

例(15)中的“与”标记与事,可译为“和、跟”;例(16)中的“与”相当于“替”,标记受益对象;例(17)中的“与”相当于“於”,标记与事;例(18)中的“与”相当于“为”,标记施事。

由于“与”在先秦就出现这种用法,而先秦以前缺乏足够的文本语料,所以,我们很难考证介词“与”的语法化过程。

3.“与”从介词到助词语法化的可能

洪波(2004)认为,“与”最早在《祖堂集》中出现了助词用法。例如:

(19)岑上座便拦胸与一踏,师倒。(《祖堂集》卷十八)

(20)后因雪峰和尚初入岭,久钦高峻,遂往祗候,手扣其门,师才出门。雪峰一见,拦胸把住便问:“是凡是圣?”师蓦面与一唾云:“野狐精!”便推出却闭其户。雪峰云:“只要识老兄。”(《祖堂集》卷十九)

(21)言讫,用手把住天子衣,望天门与一推,把天子推下九天来了。(《大宋宣和遗事·享集》)

(22)即引行童往水边,望洪波起处把行童与一推在波心里面。(《大宋宣和遗事·享集》)

通过对《祖堂集》中“与”的用例分析,我们认为这些“与”仍然是介词。例(19)~(22)中,“与”后面都可补出标记对象。例(19)中,“与”标记的对象应该是“师”;例(20)中,“与”标记的对象是“雪峰和尚”;例(21)中,“与”标记的对象是“天子”;例(22)中,“与”标记的对象是“行童”。例(19)~(22)中,“与”都是标记受事。我们认为例(21)和(22)中的“与”极有可能语法化为助词。在例(21)中,“与”标记的与事应该是“天子”。“天子”是说话人的语义重点,被“把”提前,因此“与”直接和动词线性序列上相连出现。例(22)中,“与”标记的对象是“行童”。而“行童”作为说话人的语义重点,被“把”提前。这样,“与”直接和动词在线性序列上相连出现,人们就会很容易对其进行重新分析。因为“把”字句有加强语气的作用,而人们很容易将整个句式的加强语气的作用误以为是“与”的作用。“与”出现在动词前,只具有加强语气的作用,因此人们很容易将“与”重新分析为助词。

但是在随后的考察中没有发现“与”语法化为助词的语料。因此,我们认为在历时过程中,“与”存在语法化为助词的可能,但最终没有语法化出助词用法。

五、“给予”义动词语义地图的讨论

目前,“给”的历时研究主要的争议焦点在于标记施事用法的来源路径。结合汉语历时和方言材料,我们认可刘永耕(2005)、饶春(2014)、马贝加(2014)的观点,认为动词“给”分别发展出致使义和标记施事用法,是两条不同的路径。原因有两点:1.据饶春(2014)的调查,“给”的致使义用法和标记施事用法几乎同时出现,没有进一步发展的时间和频次。2.汉语方言“给予”义动词的平行证据。如果动词“给”标记施事的用法经过了致使义这一中间阶段,曹茜蕾和贝罗贝(2007)、Wei Wang(2015)等认为这是所有汉语“给予”义动词的发展规律。根据“语义地图连续性假说”,汉语方言中的“给予”义动词只要出现了标记施事用法,就必然具有致使义用法。但是,汉语方言中却有不少调查发现“给予”义动词只有标记施事的用法,而没有致使义用法。巢宗祺(1999)调查发现,吴语中的“给予”义动词“拨”只有标记施事的用法,而无致使义用法。吕昱雯、肖萍(2012)调查浙江余姚方言,余姚方言中的“给予”义动词“捉”同样有标记施事的用法,却无致使义用法。另外,王廷贤(2003)调查了甘肃天水方言中的“给”字句,发现天水方言中的“给”没有致使义的用法,可以表示被动,但与普通话中“给”的用法存在差异。例如:“钱给偷着走了”“收音机给反乱胡乱拆卸完坏了”。如果要标记施事,必须用“着”,如:“我着捏人家给打了一顿”。由此可以看出,天水方言中“给”表示被动的用法应该不是致使义用法发展而来的,因为致使义的典型结构是“N1+V致使+N2+V”,N2都是不可以省略的。

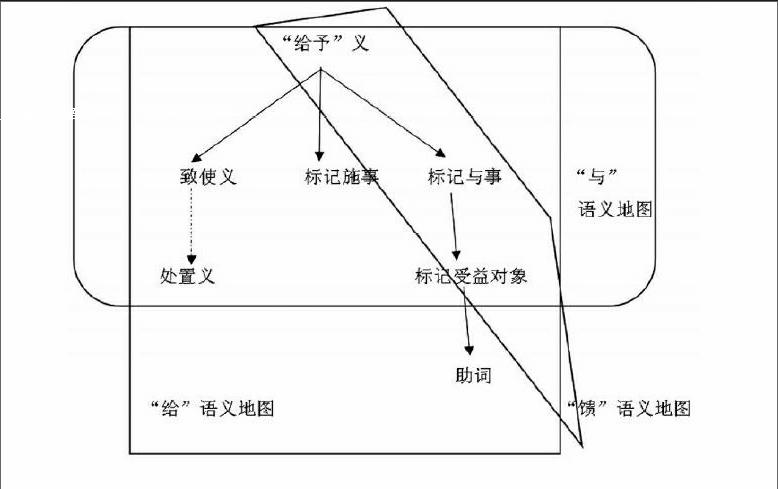

Van der Auwera(2008)强调,共时平面的语义地图研究最好也结合历时的语义地图。我们梳理“给予”义动词历时考察,结合共时平面汉语普通话以及方言材料,构建出“给予”义动词的语义地图,如下所示:

“给予”义动词中,“给”的发展最为完整,所以“给予”义动词的语义地图就是“给”的语义地图。因为现代汉语中“给”已经没有“处置”义,所以在图示中用虚线箭头表示。“与”的语义地图与“给”比较相似,但是“与”没有发展出助词用法。“馈”的语义地图则相对简单,主要是标记与事和标记受益对象的用法。

(本文得到云南省哲学社会科学规划项目青年项目“汉藏语基本动词语义地图建构——基于汉语和藏语的对比研究”[项目编号:QN2014067]的资助。)

参考文献:

[1]Anderson,Lloyd B.,“The‘perfect'as a universal and

as a language-particular category”.In:Paul J.Hopper (ed.),Tense-Aspect:Between Semantics & Pragmatics, 1982,227-264.Amsterdam:Benjamins.endprint

[2]Croft W.Radical construction grammar:Syntactic theory

in typological perspective[M].Oxford University Press on Demand,2001.

[3]Haspelmath M.Indefinite pronouns[M].Oxford University

Press on Demand,1997.

[4]Haspelmath M.The geometry of grammatical meaning:

Semantic maps and cross-linguistic comparison[J].An?sthesiologie Intensivmedizin Notfallmedizin Schmerztherapie Ains,2003,46(4):248-9.

[5]Stassen L.Intransitive Predication[M].Oxford University

Press,1997.

[6]Van der Auwera J.In defense of classical semantic maps[J].

Theoretical Linguistics,2008,34(1):39-46.

[7]Wang W.The Semantic Map of the Spatial Domain and

Related Functions[J].Language and Linguistics,2015,16(3):465-500.

[8]曹茜蕾,贝罗贝.近代早期闽南话分析型致使结构的历时探讨

[J].方言,2007,(1).

[9]巢宗祺.吴语里与普通话“给”相对应的词[J].华东师范大学学

报(哲学社会科学版),1999,(5):78-82.

[10]冯胜利,蔡维天,黄正德.传统训诂学和形式句法的综合解释

[J].古汉语研究,2008,(3).

[11]郭锐.概念空间和语义地图:语言变异和演变的限制和路径

[J].对外汉语研究,2012.

[12]洪波.“给”字的语法化[A].南开语言学刊第四辑[C].天津:

南开大学出版社,2004.

[13]江蓝生.汉语使役与被动兼用探源[A].近代汉语探源[C].北京:

商务印书馆,2000.

[14]江蓝生.连-介词表处所功能的来源及其非同质性[J].中国语

文,2014,(6).

[15]蒋绍愚.“给”字句、“教”字句表被动的来源[A].语法化和

语法研究(一)[C].北京:商务印书馆,2003.

[16]刘永耕.动词“给”语法化过程的义素传承及相关问题[J].中

国语文,2005,(2).

[17]吕昱雯,肖萍.浙江余姚方言的“捉”字及其相关句式[J].现

代语文(语言研究版),2012,(2).

[18]马贝加,王倩.试论汉语介词从“所为”到“处置”的演变

[J].中国语文,2013,(1).

[19]饶春.再议“给”的语法化过程[J].现代语文(语言研究

版),2014,(5).

[20]王瑞晶.语义地图:理论简介与发展史述评[J].语言学论丛,

2010.

[21]王廷贤.天水话里的“给”字句[J].天水行政学院学报,

2003,(5).

[22]吴福祥.多功能语素与语义图模型[J].语言研究,2011,

(1).

[23]吴福祥.汉语伴随介词语法化的类型学研究[J].中国语文,

2003,(1).

[24]向若.关于“给”的词性[J].中国语文,1960,(2).

[25]向熹.简明汉语史[M].北京:高等教育出版社,1993.

[26]袁明军.与“给”字句有关的句法语义问题[A].语言研究论丛

第七辑[C].天津:天津人民出版社,1997.

[27]张敏.“语义地图模型”:原理,操作及在汉语多功能语法形

式研究中的运用[J].语言学论丛,2010,(12).

[28]赵金铭.“我唱给你听”及相关句式[J].中国语文,1992,

(1).

[29]志村良治.中国中世语法研究[M].江蓝生、白维国译.北京:中

华书局,1995.

[30]朱德熙.与动词“给”相关的句法问题[J].方言,1979,(2).

(饶春 北京外国语大学中国语言文学学院 10089;云南昆明 昆明理工大学国际学院 650093)endprint