从贵州雷山苗族芦笙音乐文化变迁看“附魅”到“祛魅”

2016-06-21欧阳平方贵州大学贵阳550003

■欧阳平方(贵州大学,贵阳,550003)

从贵州雷山苗族芦笙音乐文化变迁看“附魅”到“祛魅”

■欧阳平方

(贵州大学,贵阳,550003)

[摘要]芦笙是苗族文化的一种具象化符号表征,丰富多彩的芦笙音乐构建了苗家人的共同文化记忆,并维系着苗家人对“本我”文化的认同,它系苗族传统民俗之“附魅”。然而在全球化当代传播技术背景下,作为“地方性音乐知识”的雷山苗族芦笙音乐正遭遇前所未有的困境,并开始走向现代性“祛魅”的路途。这种“祛魅”具体指向了苗族芦笙的制作技艺、演奏技巧、民间曲调、演绎方式、社会功能与传承机制。

[关键词]附魅祛魅现代性地方性音乐知识苗族芦笙文化变迁

欧阳平方,贵州大学艺术学院2012级硕士研究生,研究方向为音乐人类学。

“附魅”(enchantment)与“祛魅”(disenchantment)是两个重要的文化人类学术语。马克斯·韦伯认为,在宗教神学社会,人们深信自然万物有灵,人们依附于自然和上帝,这就是“附魅”,而“祛魅”是指人们对宗教神学世界整体性的解构过程。①参见[德]马克斯·韦伯著《伦理之业——马克斯·韦伯的两篇学术演讲》,王荣芬译,广西师范大学出版社2008年版,第57-61页。

苗族人民在长期的社会生活实践中创造了丰厚的民族文化资源,这些文化资源也是苗族之所以为苗族的“根”之所在。芦笙音乐文化即为其一。苗族芦笙音乐有其独特的文化属性,它是一种集“歌、乐、舞”三者为一体的乐舞艺术,承载着苗族的历史发展轨迹,凝聚了苗族的深层文化基因与精神之魂,在苗族的延续、生存和发展过程中扮演了重要角色。在贵州雷山苗家人的心目中,芦笙不仅是音声器具,且是一件生活神器,它从不同的侧面反映了当地苗家人的社会文化生活状貌,是苗族文化的一种具象化符号表征。而这也充分显现出它作为一种苗族文化的融合体,系苗族传统民俗之“附魅”。然而,随着文化全球化的生成与演进、现代化进程的加快,作为“地方性音乐知识”的苗族芦笙音乐正面临现代外来文化的冲击,其赖以植根的文化生态正在出现异变,原生的传统文化底蕴受到了“结构性”挤压和异化,生存空间日渐式微,已开始走向现代性“祛魅”的路途。

本文以贵州雷山苗族芦笙音乐文化变迁为研究对象,在笔者和其他学者已发表的相关文献基础上,重点对苗族芦笙的演奏技巧、社会功能和传承机制的传统面貌进行梳理与阐述,进而以此为前提对苗族芦笙在现代化进程中的变迁做一分析与反思。

一、附魅:贵州雷山苗族芦笙音乐文化的传统底蕴

贵州雷山苗族芦笙音乐有着深厚的苗族传统文化底蕴,这种底蕴之“附魅”具体表现在苗族芦笙的传统制作技艺、演奏技巧、民间曲调、演绎方式、社会功能、传承机制等六个方面。鉴于现有的一些文献已对其中的制作技艺、民间曲调和演艺方式这三个方面做了较为充分的阐述,本文论述的重点将放在另外三个方面。

(一)传统制作技艺和演奏技巧之“附魅”

贵州雷山苗族芦笙的传统制作流程十分繁杂,在材料选择、制作工具、具体制作和组装方面都有特殊的讲究,然而缺少详细的文字记载,全凭制作师傅的丰富经验。而2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录,又彰显了这些技艺的传统文化魅力及其影响力。笔者曾在访问该技艺的国家传承人的基础上,撰文对此做了详介,①欧阳平方《贵州雷山苗族芦笙传统制作技艺及其声学性能分析》,载《文化艺术研究》2014年第4期。因此这里不再赘述。

芦笙的演奏技巧在苗族芦笙音乐文化中扮演着重要的角色,②在贵州雷山苗家人的传统社会生活中,一个芦笙乐手演奏技巧的好坏,往往决定了他在当地社会中的被赏识度,同时也是择偶的一个标准。笔者在考察过程中,通过雷山青年芦笙手杨昌杰③杨昌杰,男,生于1987年,贵州省雷山县大塘镇干角村人,长期从事苗族芦笙音乐演奏和研究,现为贵州大学艺术学院2014级硕士研究生。笔者于2014年6月4日就苗族芦笙的传统演奏技巧对他进行了访谈,访谈地点为其寓所。了解到传统苗族芦笙在演奏指法、气息、舌头、姿势等方面的特征,具体如下。

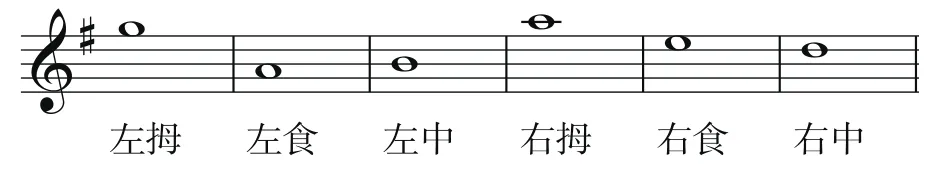

指法技巧一般来说,大多数吹管乐器的音位都是按照音的高低顺序来排列的,然而传统苗族芦笙体现着苗族自己的吹奏习惯:通过手指“开、闭”不同笙管中的按孔,使其发出不同的音高,这是芦笙的基本指法。与其基本按指相对应的音高如谱例1所示,音位排列为re、mi、sol、la、高音do、高音re,其中re为调式主音。

谱例1芦笙的基本按指、音高与音位

由于芦笙的六支笙管都插在同一气斗中,因此,如果同时按住六个笙孔,则可同时发出六个音的声响。而雷山苗家人在长期的生活实践中,也形成了本民族特有的“声音习俗”。按雷山苗族芦笙的吹奏传统,常用的和音主要有如谱例2所示的几种。④对这些和音,“局外”身分的人可能认为是“不好听的、不和谐的”(如其中的大二度、小七度等),然而这在雷山苗家人的听觉审美习惯中是非常“和谐的、好听的”,他们往往会运用不同的指法奏出多样的声音效果,富于苗族特色。

谱例2雷山传统苗族芦笙常用和音

此外,手指运用的好坏对芦笙的演奏效果有重要的影响。在芦笙的吹奏中,手持芦笙不能太紧,且要用指肚去按孔,才能保证美观及发音完满准确,也便于更好地处理技巧指法,否则会影响观感和音准。传统苗族芦笙的技巧指法主要包括“打音”和“磨音”。⑤打音是指演奏者用左中指迅速弹打“mi”笙管上的按音孔,在强拍强位上使芦笙发出短促、有力的音,可有伴奏、修饰、烘托气氛的作用,多为雷山短裙苗支系使用;磨音是指在演奏过程中,用左中指有韵律地滑动“mi”笙管上的按音孔,使芦笙发出“嗯嗯”的音效,多为雷山长裙苗使用。

气息技巧芦笙作为多管自由单簧气鸣乐器,吹、吸气都能发出声响,且有着边吹边跳的演奏方式。传统芦笙吹奏的呼吸方式有胸式呼吸、腹式呼吸两种,其中以腹式呼吸为最好。在演奏过程中吸气时,口型、胸部以及整个身体都要放松,两腮不能凸起,尽可能让气息吸入腹部,把气吸足,使腹部随之扩张,最终要感觉气息压到了腹部;呼气时,嘴唇要含住吹口,胸部要挺直,身体放松,腹部用力收缩,使气息有节制地往外呼出,直至呼出完毕。

演奏姿势苗族芦笙边吹边跳的演奏方式,让一种走跳式的姿势伴随着舞蹈动作。但是,在走跳式演奏过程中也得保持整个身体放松、运作自如。总体来说,雷山长裙苗支系芦笙演奏的身体动作整体幅度较小,而短裙苗支系的幅度明显大一些,一般开始第一步为脚踩地,芦笙朝上,随即演奏就开始了。

口内技巧在雷山传统苗族芦笙的吹奏过程中,常用的舌头技巧主要有两种:一种是“大花舌”,是指在吸气过程中舌头往上回卷,并通过气息使舌头有节奏地震动,发出“噜噜噜噜”的声效,多为长裙苗支系使用;另一种是“花舌音”,吹、吸气都可以使用,舌头在口内成“吐苦苦苦”或“吸苦苦苦”的状态,通过气息带动舌头发出“啦啦啦啦”的声效,多为短裙苗支系使用。

(二)传统社会功能之“附魅”

在雷山苗族芦笙的民间曲调与演绎方式方面,可区分其“语义性”曲调与“非语义性”曲调,以及“长裙式”、“中裙式”、“短裙式”三种传统演绎方式。这些方面的详情可参考笔者另文论述,⑥欧阳平方《贵州雷山苗族芦笙传统曲调及其演绎方式的现代性变迁》,载《音乐传播》2015年第1期。下文将详叙的是雷山苗族芦笙的社会功能与传承机制。雷山苗族芦笙从不同的侧面反映了当地苗家人的生活状貌,并维系着族群的认同,传递着苗族的历史文化,其社会功能体现在雷山苗家人生活中的方方面面。同时,雷山苗族芦笙音乐文化之所以源远流长,主要得益于它在漫长的历史流传中建构了一种“活态的”传承方式与一种自在自为的传承机制。

如果将苗族芦笙维系族群认同的功能视作苗族芦笙文化之共时性的横向拓展,那么其传递历史文化的功能则为其文化之历时性的纵向延续。正是这种“历时性传递”与“共时性认同”一起构建了贵州雷山苗族芦笙的传统社会功能。

共时性认同在贵州雷山地区,苗族芦笙之“共时性认同”主要表现为:芦笙是苗族青年男女谈情说爱的信息载体,是增进苗家人情感关系的精神纽带,也是苗族繁衍后代的一种重要媒介。分述如下。

其一,婚恋载体。芦笙在苗家人的婚恋风俗中具有重要作用,是苗族青年男女谈情说爱的重要载体。通常,在各种苗族民俗活动期间,男方会在芦笙场上用芦笙吹奏相应的曲调来表达对苗家姑娘的爱慕之意。这些曲调都是根据为人熟知的芦笙歌演化而来的,而芦笙歌有着确切的词义,因此这些曲调也就有了确切的“语义性”,所以当地人称“芦笙会说话”①杨方刚编著《贵州少数民族音乐文化集粹·芦笙篇:芦笙乐谭》,贵州人民出版社2010年版,第67页。。正是苗族芦笙曲调的这种语义性特征,使得苗族青年男女之间在情感上获得“共时性认同”,于是得以相识、了解,赠送情物,进而相爱、成家。

其二,族群认同。特殊的历史原因和自然地理条件,形成了贵州雷山地区“大杂居,小聚居”的苗族人口空间分布格局,也使得当地苗族同胞的生活状态较为散漫。但是,苗家人习以为常的芦笙吹跳却有助于他们生活中的同一性文化心理的保持。他们带着同一种文化心态在芦笙场上尽情地吹笙跳舞,并在芦笙吹跳的过程中学习和回忆苗族的历史文化,表达他们共同的喜悦之情,或者缅怀共同的祖先。在这种情境中,芦笙吹跳维系了苗家人的族群认同,凝聚了苗家人的共时性文化心理,增强了苗家人的团结感,是苗家人群体意识的共时性反映。

其三,繁衍种族。在苗族社区,自古以来就流传着“不会吹芦笙,讨不到老婆”之说,因此苗家男子有从小开始学习芦笙吹跳的习惯。而过去苗家男子获得婚姻的判定标准,也不是个人、家族、社区或其所属支系的其他因素,而是芦笙的吹跳水平。如果一个成年苗家男子不会芦笙吹跳,或吹跳得不够好,那么他与苗家姑娘就不能很好地产生共时性认同,自然也就更难通婚和繁衍后代。

历时性传递文字是重要的交际和记录工具,当一个民族尚未掌握这个有力工具时,必会将文字应担负的文化职能体现于其他的社会文化工具。②同上书,第70页。由于苗族没有自己的民族文字,芦笙就担负起了苗族文化之历时性传递的重任。所谓历时性的传递,是指在时间或年代的前后维度上展开的传递。苗家人可以通过芦笙吹跳来表达对祖先的怀念与崇拜,以芦笙吹跳的娱乐功能来修养身心,以芦笙吹跳的人格教化功能来让苗族青年获得历史文化认知。具体论述如下。

其一,祭祀丧葬。雷山苗家人在祭祀祖先或丧葬的仪式过程中,通过吹奏不同的芦笙曲调,跳不同的芦笙舞步,营造出庄重肃穆的氛围,以此向祖先表示敬重,或给亡者送灵。在这种情境里,芦笙不仅是一种简单的乐器,而是一种“法器”,它同时具有巫师与寨老的双重身份,既可以“通灵”,也可以“通人”,是一种人化的“神器”。③杨方刚《贵州苗族芦笙文化研究》,载《中国音乐学》1997年增刊。苗家人正是通过“法器”与“神器”功能的历时性传递,表达对祖先的缅怀和对亡者的祝福的。

其二,修养身心。虽说雷山苗家人的物质生活不是很充裕,但他们的精神娱乐生活却极为丰富,其中以芦笙吹跳最具特色。苗家人在长期的生产实践中,创造了丰富的精神民俗活动,而不论在哪种民俗活动中,芦笙吹跳都是不可缺少的。苗家人通过芦笙吹跳表达自己的喜庆欢乐,表述人生处世之道以及青年男女之间的柔情蜜意,宣叙着祖传的古训理规,彰显了他们的聪慧与创造力,使苗家拥有了“歌舞天堂”般的生活和绚丽斑斓的品性。

其三,人格教化。在苗族社区,苗家男子从小就开始学习芦笙吹跳,不仅是求偶、祭祀、娱乐、社交、节庆等民俗场合的需要,更在于在这个学习过程中可以获得处世之道与历史文化知识。这些知识的获得主要体现在儿时学唱、背唱芦笙歌的过程中,因为每首芦笙歌都具有相应的芦笙词,词的内容极为广泛,涉及苗族的历史传说、伦理道德、宗教信仰、乡规民俗、语言习俗、婚姻爱情等。苗家人通过这种以歌舞相传的芦笙文化来教化育人,实现苗族文化的历时性传递。

(三)传统传承机制之“附魅”

每个男孩都得从小学习吹跳芦笙的苗家文化习俗,使苗族芦笙的传承得以延续。这种自在自为的芦笙传承机制主要有家族传承、师徒传承和民俗传承三种模式。

家族传承“苗族是一个强调家族血亲组织的社会,因此,他们往往采用父子连名等方式强化家族的血亲结构,对民族文化采用家族传习的机制,也是苗家强化血亲关系的手段之一”①张应华《全球化背景下贵州苗族音乐传播研究》,中国音乐学院博士学位论文,2012年,第76页。。苗族芦笙文化的习得承传也不例外。在贵州雷山地区,苗族芦笙文化是以家族单位为中心,在具有血缘关系的亲信范围内传承的,这种传承方式是最为普遍的。

师徒传承这种机制主要存在于苗族芦笙制作技艺的传承过程中。前文已述,苗族芦笙制作技艺缺少详细的文字记载,通常全凭师傅口头传授经验。而且,芦笙全是手工制作,对手工操作能力要求较高,因此需要一定的时间才能学会。此外,苗族芦笙在制作上存在形制的差异性,所以通常采用同一苗族支系之内的师徒传承方式。②当然,苗族芦笙制作技艺的承传也存在于家族传承,但这种情况须是在当地苗族芦笙世家之中才存在。

民俗传承在苗家人的生活中,有着丰富的自然民俗活动,其中,芦笙场上的芦笙吹跳必不可少。所以,芦笙场是传承苗族芦笙的重要场所。在考察中,笔者了解到在家族传承的过程中,小孩只能学唱、背唱芦笙词,熟悉芦笙的形制构造、管名、音名及基本按指,吹奏基本的传统曲调,但具体的芦笙舞步、吹奏技巧等都要在举办相关民俗活动期间,到芦笙场上去反复学习和领悟。于是,民俗活动对传统苗族芦笙吹跳的传承具有重要作用,青年一代的苗家人不但可以在这种情境中学到芦笙的吹跳方法,而且还能了解苗族的历史文化,更为重要的是增强了对自己民族文化的认同。

具体传承步骤贵州雷山苗族芦笙文化得以承传至今,主要在于苗家人在上述三种传承模式中形成了一种约定成俗的传承步骤。具体如下。

其一,芦笙制作的传承步骤。在实地考察中,笔者了解到,传统苗族芦笙制作技艺的传承主要有五个步骤:一是了解苗族芦笙的形制类别;二是了解不同类别芦笙的形制部件及各部件的声音性能;三是了解芦笙各部件的制作材料及其要求;四是掌握各部件的制作规范;五是掌握整个芦笙的调试与组装。在这五个步骤当中,最为重要的是第四个步骤,即制作规范的问题,其中又以簧片的制作最为关键。

其二,芦笙乐的传承步骤。这里所谓的芦笙乐的传承,具体指向芦笙吹跳的传承步骤。笔者在田野调查中③笔者的访谈和记录于2014年5月24日进行,访谈对象为杨光庭,男,苗族,1937年出生,黔东南师专文史科毕业。访谈地点为其寓所。发现,芦笙乐的传承也是以“口传心授”的方式进行的,主要有五个步骤:一是学唱、背唱芦笙歌,并熟悉芦笙的结构性能;二是学习芦笙指法、管名、音名;三是学习如何运用气息吹奏单音;四是学习吹奏传统曲调;五是参与各种民俗活动,到芦笙场上学习芦笙吹奏技巧、曲调配音、芦笙舞步等内容。

二、祛魅:贵州雷山苗族芦笙音乐文化的现代性变迁

当下,全球化已成为一种难以逆转的时代潮流。伴随着文化全球化的生成与演进、现代化进程的加快,传统民间音乐文化的生存空间受到了不同程度的结构性挤压并发生异化,其原生张力日渐式微,面临现代性“祛魅”之境况。如今,在贵州雷山地区,不论是县城还是在各个苗族民间社区,都彰显出现代化状貌,苗家人的生活生产方式、交通、资讯、建筑、教育、娱乐以及文化消费都逐渐充满了现代化气息。然而,这种工业文明之“祛魅”在给人类带来“福祉”的同时,也给人类的生存带来了巨大的挑战。在这种现代性语境中,作为“地方性音乐知识”的贵州雷山苗族芦笙音乐正遭遇前所未有的困境。④参见欧阳平方《贵州雷山苗族芦笙传统曲调及其演绎方式的现代性变迁》,载《音乐传播》2015年第1期,第98页。在实地考察过程中,笔者发现贵州雷山苗族芦笙音乐所赖以植根的文化生态已遭遇不同程度的破坏,苗族芦笙的制作技艺、演奏技巧、民间曲调、演绎方式、社会功能与传承机制也随着文化的现代性变迁而不可避免地被打上了现代性“祛魅”的烙印。与前文阐述“附魅”时的情况类似,由于笔者已经有过论文对雷山苗族芦笙的民间曲调和演绎方式的“祛魅”做了论述,⑤即《贵州雷山苗族芦笙传统曲调及其演绎方式的现代性变迁》。下文将以制作技艺、演奏技巧、社会功能与传承机制为重点展开。

(一)制作技艺与演奏技巧之“祛魅”

如前所述,在考察过程中,笔者发现传统苗族芦笙的制作流程极为繁杂却没有具体文献记载,全凭制作师傅的个人经验,只以口传心授的方式延续。但是,随着现代化进程的加快,雷山苗族芦笙的制作技艺已发生了不同程度的现代性变迁,彰显着“工具理性”、“技术性”、“专业性”、“规范性”等现代“刚性”特征,传统苗族芦笙制作技艺中的“柔性”特征已日渐消隐,而芦笙制作技艺的变迁直接体现在其演奏技巧的复杂化。

首先,我们从彰显现代“工具理性”的苗族芦笙制作技艺来看。

传统苗族芦笙制作技艺在继承中国远古的簧管乐器制作技术的基础上,形成了苗族自己的文化特性和系列化的类型体制,在形制构造、芦笙类别、制作方法、制作用途以及制作观念等方面都具有重要的苗族文化表征价值。但在新的历史条件下,传统的苗族芦笙制作技艺却有了异变,具体表现在以下几方面。

形制构造、种类的改变现代改良芦笙为了便于新曲目的演奏,一般会通过增加笙管数量去扩充音域,且在笙管数量增加的同时,共鸣筒的数量也随之增加,结果,芦笙变得大而沉重;此外,现代改良芦笙还在气斗中间增加了一个“支撑杆”,增设了簧式“按键”;为了便于携带,传统的气箱被分为气斗、送气管两部分;为了美观、卫生,增加了扁形吹嘴和包装盒;为了延长使用寿命,在气斗下方增加了排水阀。相关的芦笙研究表明:贵州芦笙的改革,在民间约起步于20世纪40年代末,当时出现了7至9管的改良芦笙,而专业音乐工作者对民间芦笙的改革约在1956年至1959年期间,现今已有从7管至21管形制的改良芦笙;①杨方刚《芦笙乐的变革探析》,载《贵州大学学报(艺术版)》2005年第2期。此外还有人将民间的芒筒芦笙研制成适合专业乐队的编管式芒筒芦笙。②余富文《苗族芦笙芒筒及其改良》,载《乐器》1984年第4期。经过长期的芦笙改革实践,苗族芦笙已由传统的六管芦笙演变为如今的多管芦笙,如18管18音、18管21音、21 管24音等。当前,这些多管改良芦笙在雷山地区苗家人的生活中并不陌生,且较为常见。

制作材料、工具的变化现代改良芦笙的制作材料多是具有现代科技含量的合成材料。例如:为了追求美观,选用塑料、红木来制作笙斗;芦笙的簧片是直接在乐器制作厂定制而成的;吹口是不锈钢制的,并另加了一个扁形塑料吹嘴;笙管与共鸣筒部分或全部采用不锈钢制成;等等。这些制作材料彰显了现代“工具理性”特征,致使芦笙的外表形制趋于“同质化”和“规范化”,音质也体现出现代的“刚性”特征,导致彰显传统苗族文化底蕴的“柔性”芦笙音质不复存在。

现代改良芦笙的制作工具也大都采用电子科技产品。例如:制作芦笙的气箱时,是直接采用电钻将其打通的;芦笙的调音直接采用电子校音器完成;等等。这些工具虽说确实提高了制作效率,但也让苗族芦笙制作技艺的精髓日渐式微,这或许直接反映了现代科技的“单线进化”与“文化殖民”意涵。

制作观念、用途的变化当下,现代多管改良芦笙在被普遍用于专业音乐教学与演奏的同时,也逐渐被民间所认同,可以说取得了相当可观的成绩。但是,芦笙的制作观念及用途却已出现异变。

当前,苗族芦笙的制作虽秉持着“继承传统芦笙演奏技巧”的改良初衷,扩增了音域与表现力,但也忽略了一些问题。例如:为了增管加音以扩充音域,从事芦笙改良的师傅自觉地按十二平均律去改进芦笙,舍弃了本民族原有的五声音阶以及各种变异式五声音阶中的微升、微降变音。可是,这些变音正是传统芦笙音乐地域特色的构成要素。如此,传统芦笙音乐特色逐渐淡化,以致消失。③同①。增管加音的改良方式虽扩充了音域,但并不能实现“继承传统演奏技巧”的初衷,随着笙管数量的增加,整个芦笙也更大更重,如此下去可能丧失“乐舞相融,舞奏一体”的民族特色。④同①。

过去制作苗族芦笙主要是出于各种民俗活动、生活娱乐活动的需要,如今制作苗族芦笙主要是为了满足现代旅游活动、现代舞台音乐表演以及现代学校的音乐教育等方面的需要,芦笙的用途已明显改变。

然后,我们从彰显现代“专业性”的苗族芦笙演奏技巧来看。

芦笙的形制构造对其演奏技巧具有重要影响。雷山苗家的传统六管芦笙的形制构造较为简单朴实,使其演奏技巧也较为生活化;而现代改良多管芦笙的形制构造变得较为复杂,体现出了现代“技术性”、“体系化”的特征,这些也反映在其现代“专业性”的芦笙演奏技巧中,具体体现在手指技巧、呼吸方式、口内技巧以及演奏姿势等方面。⑤此为笔者对杨昌杰的另一次访谈录音记录。访谈于2014年5月25日进行,访谈地点为其寓所。

手指技巧的变化据杨昌杰介绍,经现代改良,芦笙的音域已得到了扩充,所以传统的六个手指已不够用,无名指乃至小指都要参与“工作”。如现代改良的19 管19音芦笙的手指分配为:左手拇指负责c2、g2、b2、c3四个音的按指,右手拇指负责d2、a2、d3三个音;左手食指负责d1、b1两个音,右手食指负责a1、f2两个音;左手中指负责e1、f1、降b1三个音,右手中指负责g1、e2两个音;左手无名指负责g、a两个音,右手无名指负责c1一个音。可见,这种手指分配是十分“规范化”和“体系化”的。

气息技巧的改革相对于传统苗族芦笙,吹奏现代改良芦笙时,气息的运用有更多的讲究。在保持胸部、肩部及其他身体部位放松的状态下,还要结合不同的吹奏技巧、演奏效果去运用气息。例如,演奏者往往会根据不同的吹奏气息改变气斗与送气管内部的空气流速,从而改变簧片的振动方式,进而改变芦笙的音色。此外,现代改良芦笙的气息技巧还包括“气颤音”、“喉颤音”和“呼舌”,这些技巧比较难,能奏出特殊的现代芦笙音效。

口内技巧的变革现代改良芦笙的口内技巧主要包括吐音与花舌音两大类,这两大技巧也是现代的高难度技巧,相当“专业”:吐音分为单吐、双吐、三吐三种;花舌音分为爆花舌、大花舌、小花舌、舌颤音四种。吐音与花舌音技巧可以作为辨别一个人吹奏现代改良芦笙水平的标准。①杨昌树著《芦笙选集》,贵州民族出版社1995年版,第2页。

演奏姿势的变化现代多管改良芦笙多用于现代的舞台音乐表演,在这种环境下,芦笙的演奏姿势变得“多姿多彩”,大体可分为“坐式”与“立式”,且不论是坐式还是立式,为了足够“好看”以吸引观众,都要在不同程度上结合现代舞蹈语汇,由此与传统民间“舞乐相融,舞奏一体”的演奏姿势相去甚远。

(二)社会功能与传承机制之“祛魅”

随着“欧洲文化中心”的格局被打破,人们逐渐转向对异质化“地方性知识”的关注。在这种社会思潮下,雷山苗家人逐渐意识到苗族芦笙可以作为对外推销自己的一张“名片”,而这种推销方式一定不能有悖于现代主流思潮。所以,雷山苗族芦笙由“传统民间自然传承”到“现代学校教育传承”的转向,以及由“传统文化功能型”到“现代审美娱乐型”的现代性变迁就发生了。

现代学校芦笙音乐教育的现代性症结苗族芦笙音乐文化的民间自然传承是一种自在自为的习得方式,然而,在当代全球化多元文化背景下,这种“附魅”的习得方式遭遇了现代工业社会的专业化、结构化、标准化、同质化等文化原则的异化与挤压。②[美]托夫勒著《第三次浪潮》,朱志淼等译,三联书店1984年版,第7页。而伴随着人们对异质化“地方性知识”的关注,苗族芦笙音乐文化的当代延续便自然而然地进入现代学校教育的语境内。

笔者在调查中了解到,雷山苗族芦笙音乐文化的现代学校教育传承,虽抱持着坚守民间自然传承的“原生性”的态度对其进行效仿,但也在现代教育体制下遭遇了现代性“同质化”、“刚性”的规训。雷山苗族芦笙的现代学校教育传承中所体现的对民间自然传承模式的效仿,事实上是现代学校教学策略与民间自然传承模式“合谋”的结果,是在现代性的科学实验研究的认识论基础上,将民间行为“统合”在现代教育模式之中的一种做法。③《全球化背景下贵州苗族音乐传播研究》,第181页。这种效仿民间自然传承模式的现代学校教习行为,仍然是以西方音乐文化的现代教育体制为背景,将苗族芦笙音乐文化的民间自然传承模式视为一种教学“元素”,进而彰显所谓的“地方性音乐知识”的教育传承的。这种教育传承的过程,仍然是一种现代性“同质化”的过程。

从“传统文化功能型”到“现代审美娱乐型”雷山苗族芦笙是苗家人生活状貌的具象化符号标志,它与其植根的自然生态、社会生活、民俗风情、宗教信仰、伦理道德等方面息息相关。然而,在全球化现代性的进程中,苗家人的生活价值观念发生了巨大的转变,在这种社会情境下,雷山苗族芦笙的社会功能已不自觉地发生了变迁:传统苗族芦笙“乐俗合一”的生态环境几乎已荡然无存,其传统的文化功能复合体也在逐渐向着现代的商业化、娱乐化、通俗化演变,并充盈在全民参与的现代广场生活中。这里再细分两点进行论述。

第一,作为现代审美娱乐生活内容的苗族芦笙音乐。

雷山苗族芦笙作为一种“附魅”的民俗,其吹跳总是在特定的民俗活动中以“乐俗合一”的方式进行的。在当今全球化传播技术背景下,苗家人的生活方式显现出诸多现代性元素,进而变得更加多样化,“乐俗合一”的演绎不复存在,转而出现的是以现代性“祛魅”了的“乐俗分离”的表演。

比如,传统苗族芦笙可作为苗族青年男女恋爱谈情的媒介,而当下伴随着旅游文化产业与现代审美娱乐活动的发展,这个媒介功能已经发生变异,转而以“乐俗分离”的形式作为一种苗族文化的符号标志,投入旅游文化产业之中,或作为一种现代娱乐审美活动,置于国家在场的现代文艺舞台之上。再如,传统苗族芦笙曲调含有具体的芦笙词义,通过习得这些芦笙曲,苗家人可以获得知识与做人的道理,并由此维系苗族的凝聚力;如今,作曲家们将这些曲调从其文化生境中抽离出来,并将其作为一种苗族音乐“元素”,运用现代西方作曲技法进行改编创作,最后将其作为伴奏运用于现代文艺演出。在这个过程中,苗族芦笙曲调的人格教化、维系族群认同的文化功能已经消失,变成以被现代性“祛魅”的方式去契合现今的审美娱乐活动,并散发出浓郁的现代商业、娱乐、“通俗”的意味。

事实上,雷山苗族芦笙的社会功能发生变迁,主要是现代性在场的结果。是当今人类的全球化进程,迫使雷山苗族芦笙的原本生态功能式微。④同上书,第12页。此外,这个变迁也是以当今人类对现代性同质化问题做出反思,由此转而对异质化“地方性知识”进行关注

为前提的。在这个前提之下,人们逐渐意识到作为“地方性知识”的苗族芦笙音乐文化资源的现代性价值,但也往往将其作为一种对外推销自己、推动现代经济发展的“名片”,致使雷山苗族芦笙在保护、传承、发展、利用方面遭遇现代性困境。

第二,作为现代广场音乐生活内容的苗族芦笙音乐。

雷山地区的民俗节日活动较多,活动期间,当地各种大大小小的芦笙场上往往歌舞飞扬,同时也形成了各具特色的“芦笙场文化”。①杨昌鸟国《试论苗族“芦笙场文化”》,载《贵州社会科学》1987年第10期。时下,苗家人的审美趣味正在改变,因此传统的苗族生活方式已不能完全满足他们的现代生活需求。在努力追求现代物质经济生活和时尚潮流的同时,如今的苗家人的生活审美标准逐渐走向了现代娱乐化、通俗化,苗族芦笙的“场域空间”也就从传统的芦笙场走向了现代广场。

当下,苗族芦笙音乐充盈在雷山城镇中的各种现代广场,苗家人在其间跟随芦笙曲调的韵律节奏,漫步轻盈,舞而蹈之,彰显了自己的现代城市身份。传统的芦笙场是苗族人民歌舞才能的“大教堂”和“大宝库”,是展现苗族的性格、心理特征、风俗习尚、伦理道德等文化形态的“大窗口”②同上。;作为现代广场音乐生活内容的苗族芦笙却彰显了现代娱乐化、通俗化、全民化的意味,传统的原生芦笙场文化在这里已经基本看不到了。

结语

通过对雷山苗族芦笙的演奏技巧、传承模式以及社会功能等方面的民族志调查,我们可以充分体会到雷山苗族芦笙音乐对当地苗家人的社会文化生活的情境意义。而依据当下苗族芦笙音乐文化之境况可以说,这一文化资源系统正在发生变迁。这种变迁折射出雷山苗族芦笙音乐的“主体性”正逐步消失在现代社会的音乐文化话语体系之中,且依附于现代“主流”艺术的发展。由此,亦可管窥当前中国民族音乐在传播、传承过程中面临的现代性境况。

诚然,在全球化当代传播技术背景下,雷山苗族芦笙音乐文化的现代性变迁可以说是一种社会历史的必然。然而,苗族芦笙音乐作为一种“活态”文化遗产,如何既能保持其文化主体性身份,又能应付好全球化对其的挤压,这个关乎音乐文化生态和民族遗产存续的问题依然值得深入思考。在当今走向生态文明的进程中,要维护苗族芦笙音乐和许多有着类似境况的音乐文化遗产,首要任务就是找准让它们之所以成为自身的那条“根”的所在。

参考文献

[1]田雯著《黔书·芦笙》,台北商务印书馆1986年版。

[2]杨方刚《贵州民间芦笙音乐文化研究》,载《贵州大学学报(艺术版)》2003年第2期。

[3]赵春婷、杨春《东丹甘与芦笙改革(上)》,载《乐器》2013年第9期。

[4][美]吉尔兹著《地方性知识——阐释人类学论文集》,王海龙、张家瑄译,中央编译出版社2004年版。

[5]许启雪、张应华《全球化背景下中国传统音乐教育的主体性重建》,载《南京艺术学院学报(音乐与表演版)》2014年第1期。

[6]管建华《中国音乐文化发展主体性危机的思考》,载《音乐研究》1995年第4期。

[7][英]安东尼·吉登斯著《现代性的后果》,田禾译,译林出版社2011年版。

[8]彭兆荣《旅游人类学视野下的“乡村旅游”》,载《广西民族学院学报》2007年第4期。

(责任编辑:魏晓凡)