含功能性单体的阳离子型丙烯酸酯乳液聚合研究

2016-06-21马凤国孟凡磊徐丽丽

马凤国,孟凡磊,徐丽丽

(山东省烯烃催化与聚合重点实验室,橡塑材料与工程教育部重点实验室/山东省橡塑材料与工程重点实验室,青岛科技大学高分子科学与工程学院,山东青岛 266042)

含功能性单体的阳离子型丙烯酸酯乳液聚合研究

马凤国,孟凡磊,徐丽丽

(山东省烯烃催化与聚合重点实验室,橡塑材料与工程教育部重点实验室/山东省橡塑材料与工程重点实验室,青岛科技大学高分子科学与工程学院,山东青岛 266042)

摘要:以预乳化种子半连续乳液聚合法制备了阳离子型聚丙烯酸酯乳液。探讨了不同的乳化体系和聚合工艺对乳液性能的影响;功能性单体种类及功能性单体的添加方式对乳液聚合及乳液稳定性的影响。实验表明,采用种子半连续乳液聚合方法,以AIBA为引发剂,使用丙烯酸羟丙酯(HPA)为功能性单体,并以后滴加方式加入时,制得乳液性能较好。

关键词:阳离子型聚丙烯酸酯乳液,乳化体系,聚合工艺,功能性单体

功能性单体可提高乳液聚合稳定性,改善合成乳液的应用性能等优势。如具有亲水性的共聚单体[1]、两亲性聚合物[2]、具有表面活性的单体[3]等,赋予乳液一定的附着力功能。在阳离子型丙烯酸酯乳液的制备过程中主要包含两种功能性单体,即阳离子性单体和特殊功能性单体。阳离子性单体因含有正电荷,根据同种电荷相互排斥、异种电荷相互吸引理论,当电动电势达到一定值后,乳胶粒间会因静电排斥作用不易聚集,阻碍凝胶的生成,从而保持了乳液的稳定性[4];应乳液的不同应用需求,通过添加带有特殊官能团的功能性单体以赋予乳液特殊功能[5-6]。

功能性单体丙烯酸羟丙酯(HPA)与氮羟甲基丙烯酰胺(HAM)中因含有羟基,具有较强亲水性,与水能形成氢键,并排布于乳胶粒表面,起到类似乳化剂的作用。功能性单体烯丙基缩水甘油醚(AGE)及甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)结构中皆含有环氧基团,为油溶性单体,在乳液聚合时,较易与油溶性单体混合并进入增溶胶束能反应。若化合物中含有活泼氢时,可在环氧基发生开环聚合,从而改变聚合物性能,从一定程度上提高聚合物硬度、附着力、耐候性等。功能性单体用量对乳胶粒粒径大小及分布、乳液性能有较大的影响,在一定程度上提高了聚合物耐水性及耐热性等。

功能性单体的引入,有利于提高聚合物与纤维或织物的相互作用,提高聚合物与纤维间的附着力。本文研究了四种功能性单体,即丙烯酸羟丙酯(HPA)、氮羟甲基丙烯酰胺(HAM)、烯丙基缩水甘油醚(AGE)、甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)对丙烯酸酯乳液聚合及乳液性能的影响进行了研究,进一步考察了含功能性单体的阳离子丙烯酸酯乳液的应用性能。

1实验

1.1主要原料与仪器

1.1.1主要试剂

甲基丙烯酸甲酯(MMA):分析纯,天津博迪化工股份有限公司;丙烯酸丁酯(BA):分析纯,天津博迪化工股份有限公司;聚乙烯醇(PVA-124):化学纯,国药集团化学试剂有限公司;过硫酸铵(APS):分析纯,天津市广成化学试剂有限公司;偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA):分析纯,青岛柯信新材料科技有限公司;十六烷基三甲基溴化铵(CTAB):分析纯,天津博迪化工股份有限公司;脂肪醇聚氧乙烯醚乳化剂B9:化学纯,青岛九盛化工科技有限公司;脂肪醇聚氧乙烯醚乳化剂B15:化学纯,青岛九盛化工科技有限公司;脂肪醇聚氧乙烯醚乳化剂B20:化学纯,青岛九盛化工科技有限公司;十八烷基聚氧乙烯醚双季铵盐(Gemini型乳化剂):分析纯,河南省道纯化工技术有限公司;十六烷基三甲基氯化铵(1631):分析纯,天津博迪化工股份有限公司。

1.1.2主要仪器

精密天平:JY 10002,上海森宇恒平科学有限公司;真空干燥箱:DZF-6020,上海博迅实业有限公司;高剪切分散机:T50,海人和科学仪器有限公司;MASTERSIZER粒度分析仪:APA-2000,英国马尔文公司;低速离心机:KDC-40,科大创新股份有限公司中佳分公司;电动搅拌器:GI-120,江阴市保利科研器械有限公司。

1.2基本配方

实验主要以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)为共聚单体,利用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)/脂肪醇聚氧乙烯醚乳化剂B9/脂肪醇聚氧乙烯醚乳化剂B20=2/1/1为乳化体系,其用量为4.38%,分别以0.3%含量的过硫酸铵(APS)、偶氮二异丁脒盐酸盐(AIBA)为引发剂,1%的聚乙烯醇PVA-124为保护胶体,并且通过添加不同种类的功能性单体,制备阳离子型聚丙烯酸酯乳液。

1.3制备工艺

(1)合成种子乳液

保护胶体(PVA-124)配制成质量分数为5%的溶液,称取一定量的去离子水、PVA-124溶液,按配方加入定量的阳离子型乳化剂和非离子乳化剂,升温将乳化剂溶于水中并且冷却待用。取部分MMA、BA和乳化剂溶液,在通氮气、回流冷凝的作用下,升温至75℃后加入引发剂,反应20min,制得蓝色种子乳液。

(2)预乳化

将剩余的单体及乳化剂用高速剪切机在2000r/min转速下预乳化30min,得到预乳化液。

(3)合成乳液

将种子乳液升温至反应温度,滴加预乳化液到种子乳液内,控制滴加速度为3h,同时滴加引发剂,并且留取部分引发剂用于后补加,以提高转化率,保温1h,制得乳液。

1.4性能测试

1.4.1固含量与转化率的测定

乳液聚合反应开始后,每20min取样,直至反应结束。将样品取至称量瓶中,并滴加1~2滴质量分数为1%的对苯二酚阻聚剂的水溶液,放置于100℃烘箱内,烘干至恒重,冷却后称重并按公式(1)和(2)计算乳液瞬时固含量S及转化率Y。

(1)

(2)

式中:m0—称量瓶重量(g);m1—称量瓶+样品重量(g);m2—称量瓶+样品+对苯二酚溶液重量(g);m3—烘干后称量瓶重量(g);mw—去离子水重量(g);mie—乳化剂+引发剂重量(g);mm—单体重量(g)。

1.4.2乳液粒径及分布

使用MASTERSIZER 2000粒度分布仪对乳液进行粒度分析。

1.4.3稳定性测试

1.4.3.1离心稳定性

取定量乳液样品稀释一倍后倒入离心管中,用KDC-40型低速离心机以3500r/min的转速离心20min,观看乳液状态。

1.4.3.2乳液耐酸稳定性

取5mL乳液样品,加入2mL浓度为1mol/L的盐酸溶液,摇匀后静置24h,观看乳液状态。

1.4.3.3乳液耐碱稳定性

取5mL乳液样品,加入2mL浓度为1mol/L的氢氧化钠溶液,摇匀后静置24h,观看乳液状态。

1.4.3.4乳液储存稳定性

将制得乳液置于透明塑料样品瓶中,静置,定期观看乳液状态。

1.5应用性能评价

将阳离子丙烯酸酯乳液用作抗起毛起球助剂,评价功能性单体的加入对其应用性能的影响[7]。

1.5.1工艺路线

预洗-配制工作液-浸渍-甩干-烘干。

1.5.2性能测试

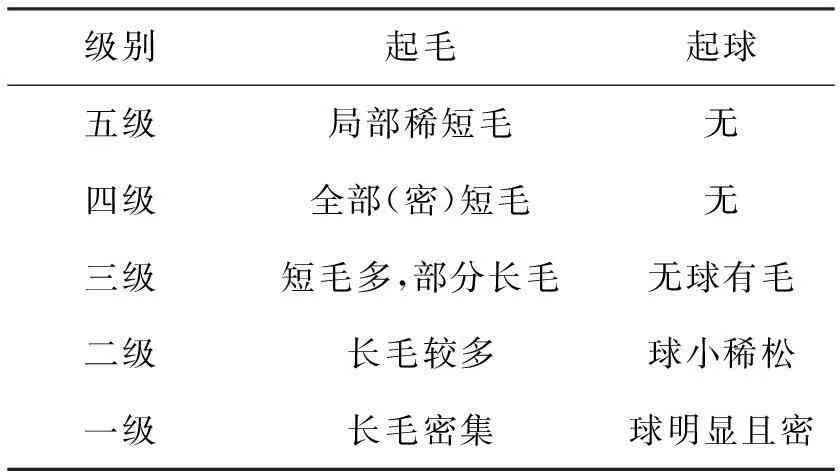

抗起毛起球性能测试按照标准GB/T 4802.3由中华人民共和国常州出入境检验局检测,性能等级划分见表1。

表1 抗起毛起球性能等级

2结果与讨论

2.1阳离子型聚丙烯酸酯乳液最佳乳化体系的确定

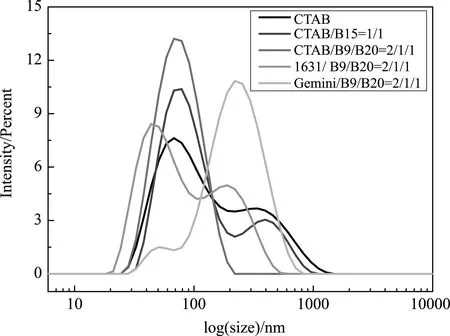

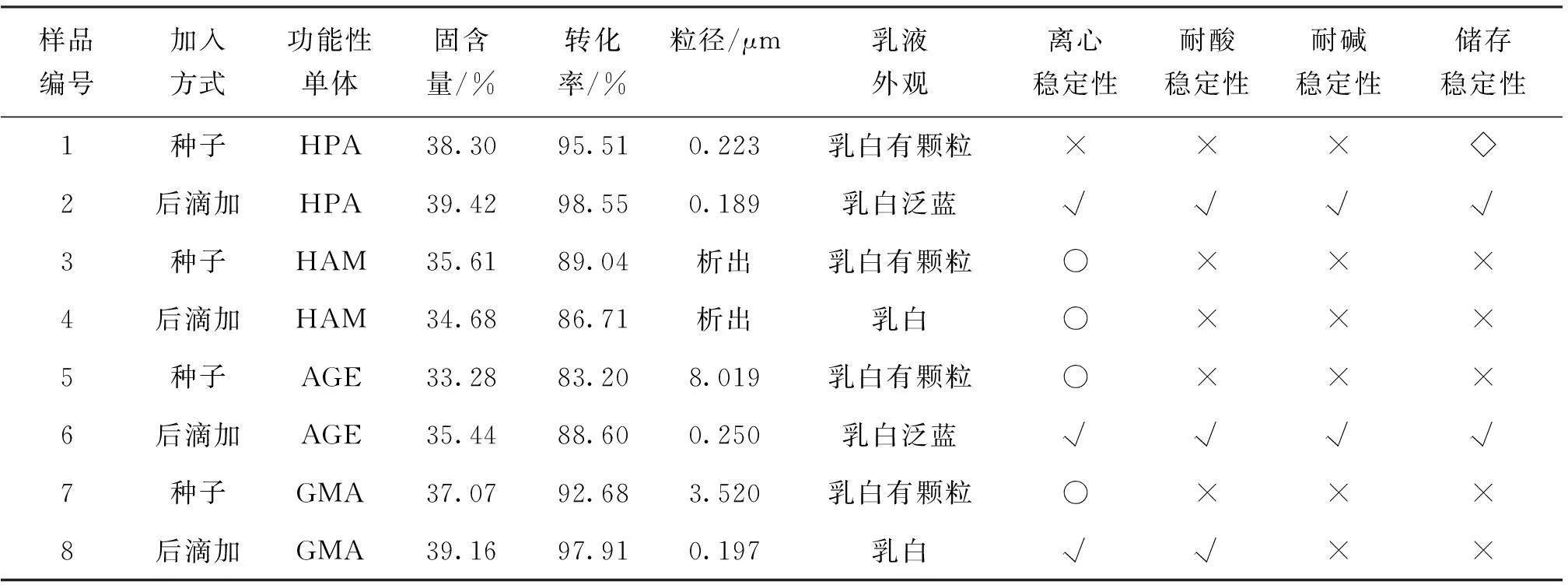

按基本配方,加入0.3%的引发剂AIBA,1%的保护胶体PVA-124,以不同乳化体系制备阳离子型聚丙烯酸酯乳液,结果如表2和图1所示。

表2 不同种类乳化剂对乳液性能影响

(注:√稳定性通过,○乳液有分层,◇乳液有部分凝聚,×乳液破乳析出颗粒)

单独采用阳离子型乳化剂CTAB制得的乳液,固含量及转化率较低,粒径呈双峰分布,且分布较宽;CTAB与非离子型乳化剂B15复配时,乳液粒径仍为双峰分布,分布变窄,但固含量及转化率仍较低;CTAB与B9/B20非离子型乳化剂复配时,乳液固含量及转化率明显提高,粒径呈单峰分布,且分布较窄,说明此乳化体系制得的乳液单分散性较佳。阳离子型乳化剂1631与B9/B20复配,有较小的平均粒径98.08nm,但乳液呈双峰分布,乳胶粒子大小不匀,且固含量及转化率较低。对于Gemini型乳化剂十八烷基聚氧乙烯醚双季铵盐与B9/B20复配制得乳液,固含量及转化率较高,但粒径较大为184.5nm。综合实验结果可知,采用CTAB/B9/B20复配乳化体系,制得的丙烯酸酯乳液粒径小,且粒径分布窄,乳液的稳定性较好。

图1 不同种类乳化体系的乳液粒径分布图

2.2聚合工艺对阳离子型聚丙烯酸酯乳液稳定性的影响

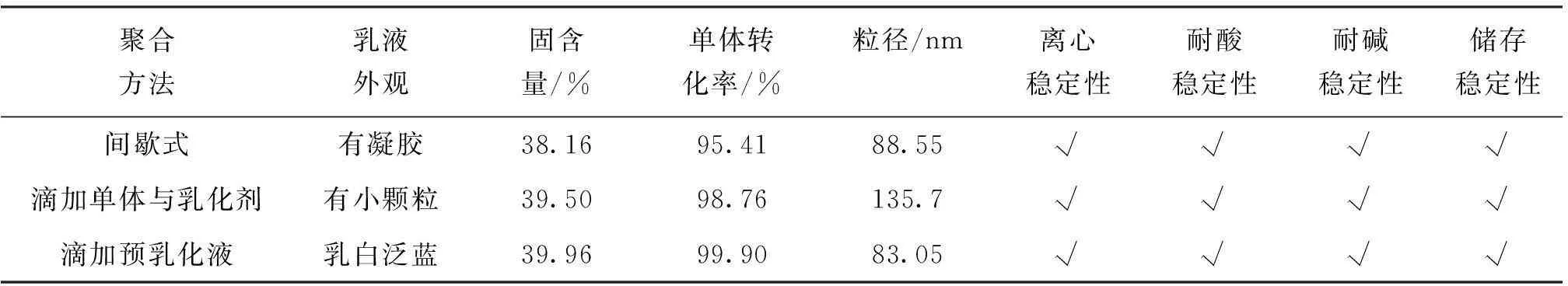

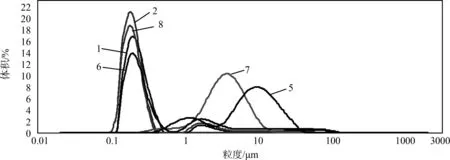

按基本配方,以CTAB/B9/B20为乳化体系,用量为4.38%,以AIBA为引发剂,用量为0.3%,加入1%的PVA-124,分别利用不同的聚合方法合成阳离子型丙烯酸酯乳液,结果如表3和图2所示。

间歇式乳液聚合得到的乳液有凝胶颗粒,固含量及转化率相对较低,乳液粒径呈双峰分布,且分布较宽,这是由于采用间歇式乳液聚合方式时,部分乳化剂会吸附在单体液滴表面,形成的增溶胶束较少,制得乳液粒径相对稍大。间歇式乳液聚合制得乳液中,部分乳液有粘连现象,使得乳液粘度变大,而且在聚合反应进行时,反应放热,温度不易控制,导致聚合速率难控制,最终形成乳胶粒大小不一。

表3 不同聚合方法对乳液性能影响

(注:√稳定性通过,○乳液有分层,◇乳液有部分凝聚,×乳液破乳析出颗粒)

图2 不同聚合方法制得乳液粒径分布图

种子半连续乳液聚合的两种制备方法中,滴加预乳化液获得乳液具有较高固含量与转化率,滴加单体与引发剂方式制得乳液,呈明显的双峰分布,制得乳液平均粒径较大为135.7nm,且分布宽。滴加单体与乳化液时,得到乳液粒径大小分布不均,这是因为滴加单体时,油溶性单体不易均匀分散于乳化体系中,有大量单体进入同一乳胶束,同时也会有一些空乳胶束形成,所以分布不均。

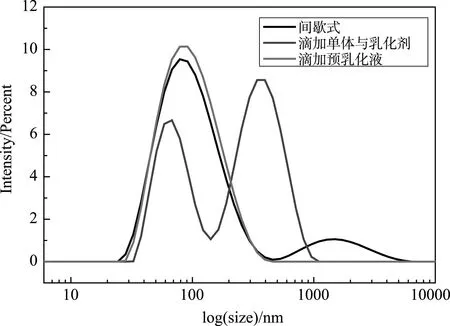

2.3功能性单体加料方式对乳液性能的影响

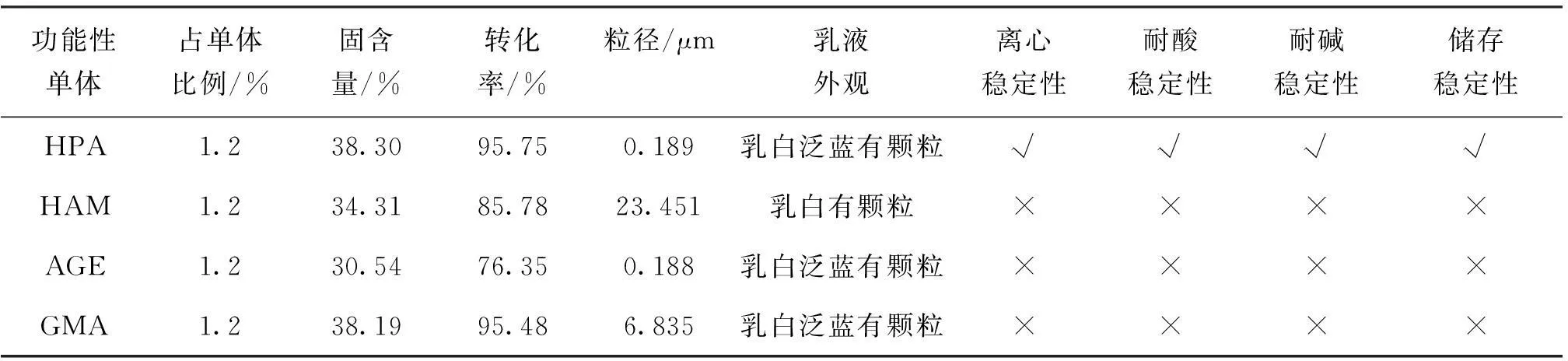

以0.3% AIBA为引发剂,功能性单体用量为1.2%,以CTAB/B9/B20=2/1/1为乳化体系,用量为4.38%,加入1%PVA-124。HPA加入时控制反应温度为75℃,其他功能性单体加入时控制反应温度为80℃,采用两种不同方式加入功能性单体,一种为功能性单体直接加入种子乳液,另一种为功能性单体与单体混合经预乳化后再滴加到反应体系中,采用种子预乳化半连续乳液聚合的工艺进而制得阳离子型丙烯酸酯乳液,并且对乳液的各性能进行测试,结果如表4和图3所示。

表4 功能性单体不同加入方式对乳液性能影响

(注:√稳定性通过,○乳液有分层,◇乳液有部分凝聚,×乳液破乳析出颗粒)

图3 不同滴加方式制得乳液粒径分布图

功能性单体HAM不论直接加入种子乳液还是后滴加到反应体系中,在反应进行时有较多颗粒析出。功能性单体HPA采用后滴加方式加入时,乳液具有较高的固含量及转化率,且粒径相对较小为0.189μm,呈单峰分布,说明采用后滴加方式加入HPA制得乳液性能较佳。

采用先加入预乳化液再进行后滴加制得乳液固含量及单体转化率大,粒径小,稳定性强。这可能是由于预乳化时,AGE及GMA与油溶性单体相容,并经预乳化后均匀分布于水溶液中,在进行反应时,整个反应体系形成均匀分散、同步反应状态,使得乳液反应更加充分。

从以上分析可知:在AIBA引发下,功能性单体采用后滴加的方式制得的乳液稳定性更好,在AIBA引发体系下功能性单体HPA的效果最好。

2.4APS引发下功能性单体对乳液性能的影响

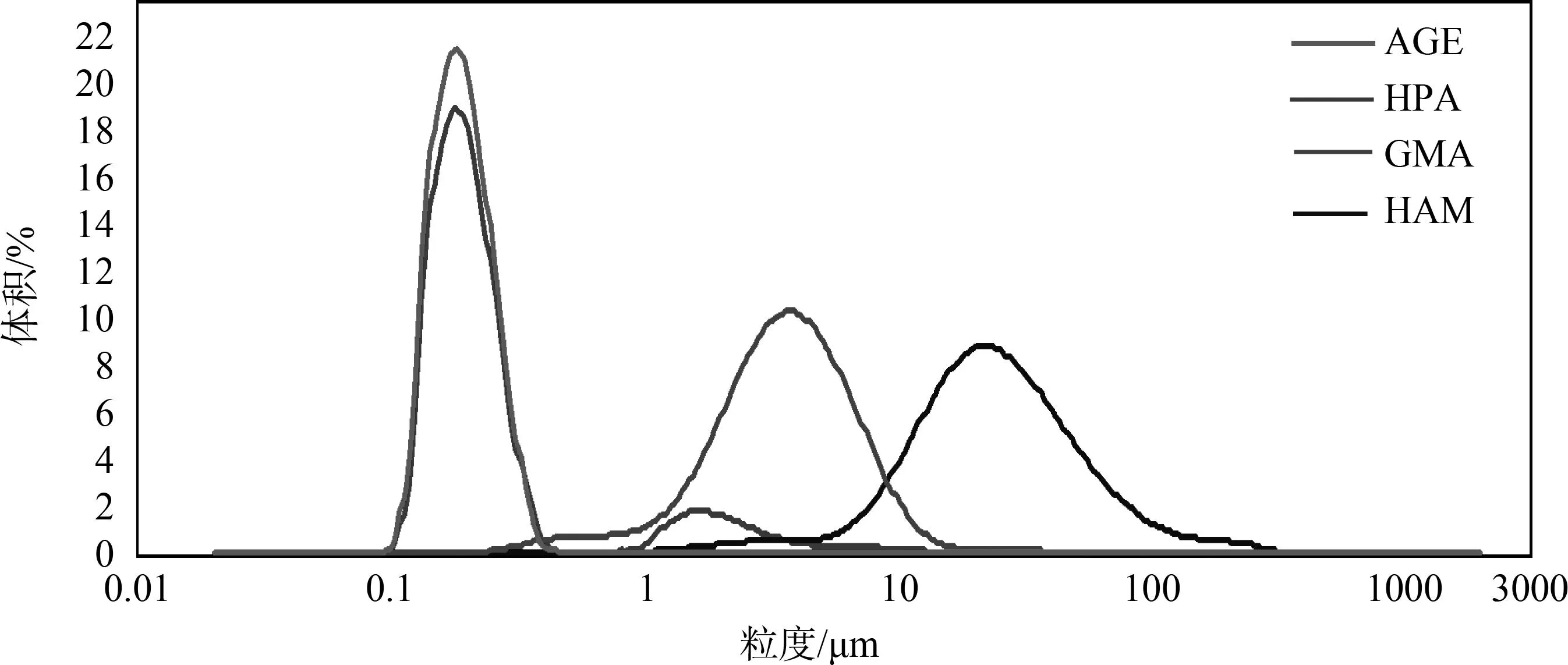

以0.3%APS为引发剂,以CTAB/B9/B20=2/1/1为乳化体系,用量为4.38%,加入1%PVA-124,采用后滴加方式加入1.2%的功能性单体,当加入HPA时,反应温度为75℃,其他皆按反应温度为80℃,采用种子预乳化半连续乳液聚合的工艺制得阳离子型聚丙烯酸酯乳液,并且对乳液的各性能进行测试,结果如表5和图4所示。

表5 不同功能性单体对乳液性能影响

(注:√稳定性通过,○乳液有分层,◇乳液有部分凝聚,×乳液破乳析出颗粒)

图4 不同功能性单体制得乳液粒径分布图

以APS为引发剂制得的阳离子型聚丙烯酸酯乳液加入AGE时,乳液粒径较小为0.188μm,且呈单峰分布分布较窄,但其固含量及转化率相对加入其它功能性单体较低,乳液稳定性较差;加入GMA及HAM时,制得乳液粒径较大,且分布较宽,稳定性较差;加入HPA时乳液固含量及转化率有较大提升,从图4可知,乳液粒径较小,虽然有双峰,但小粒径乳液居多,且分布较窄,各稳定性测试皆通过,明显改善了利用APS制得乳液易产生凝胶的缺点,所以当加入HPA时,得到乳液性能最佳。

2.5应用性能评价结果

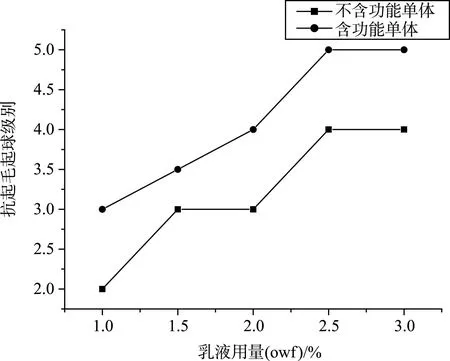

采用CTAB/B9/B20=2/1/1为乳化体系,HPA为功能性单体,功能性单体用量为1.2%,对比功能性单体的存在与否,对阳离子丙烯酸酯乳液作为抗起毛起球整理的效果进行对比,试验结果如图5所示。

图5 功能性单体存在与否对抗起毛起球整理的影响

由图5可以看出,随着树脂用量的增加,整理后织物的抗起毛起球性能逐渐提高,对于不含功能性单体的乳液来讲,当其用量对织物重达到3%时,织物的抗起毛起球可达4级。而对于含有功能性单体的乳液,当其用量为2.5%时,织物的抗起毛起球已达5级,其原因可能是功能性单体的加入,使得乳液聚合所得的树脂具有一定的反应活性,当与织物结合后,在受热的条件下,能够与织物发生化学反应,使树脂与织物之间建立共价键连接,从而有效提高了树脂的效果。

3结论

(1)阳离子型聚丙烯酸酯乳液采用CTAB/B9/B20复配乳化体系得到的乳液粒径小且粒径分布窄,乳液性能最佳。

(2)种子半连续乳液聚合的两种制备方法中,滴加预乳化液获得乳液具有较高固含量与转化率且乳液稳定性很好。

(3)阳离子型聚丙烯酸酯乳液在AIBA引发作用下,功能性单体以后滴加的方式加入反应体系中较功能性单体直接加入到种子乳液中制备的乳液性能更加稳定。加入功能性单体AGE和GMA时制得乳液呈双峰分布,且乳液稳定性较差;加入HAM时乳液极不稳定,有颗粒析出;HPA的加入能有效改善乳液稳定性。

(4)阳离子型聚丙烯酸酯乳液在以APS为引发剂时,加入功能性单体AGE时其固含量及转化率相对加入其它功能性单体较低,乳液稳定性较差;加入GMA及HAM时,制得乳液粒径较大且分布较宽,各稳定性能较差;HPA的加入能有效改善乳液稳定性。

(5)功能性单体的加入有效提高了阳离子丙烯酸酯乳液作为抗起毛起球整理的效果,当其用量为2.5%时,抗起毛起球即可达到5级。

参考文献

[1] Ma Y S,Wang L T,Sun X H,et al. Study on Synthesis of Cationic Polymethyl Acrylate Emulsion [J].New Materials and Processes,2012,476-478:2328-2331.

[2] Xu P,Tang H,Li S,et al. Enhanced Stability of Core-Surface Cross-Linked Micelles Fabricated from Amphiphilic Brush Copolymers [J]. Biomacromolecules,2004,5(5):1736-1744.

[3] Li G H,Li N,Wang C,et al. Synthesis and properties of the cationic fluorocarbon emulsifier-free latex in a new micellar system[J].Colloid and Polymer Science,2014,292(1):123-131.

[4] Dziomkina N V,M.A. Hempenius,and G.J. Vancso. Synthesis of cationic core-shell latex particles [J].European Polymer Journal,2006,42(1):81-91.

[5] Yang X W,Shen Y D,Li P Z. Preparation and Water/Oil Repellency Properties of Waterborne Cationic Perfluorinated Polyacrylate[J].Progress in Materials and Processes,2013,602-604:643-647.

[6] Meng X,Peng G,Wang B,et al. The Influence of 2-Hydroxyethyl Acrylate on the Properties of Cationic Poly (VAc-BA-HEA) Terpolymer Latexes [J]. Polymer-Plastics Technology and Engineering,2013,52(13):1323-1329.

[7] 周世香,赵振河.纯棉针织物抗起毛起球整理[J].印染,2004(8):21-22.

Study on Cationic Acrylate Emulsion Polymerization with Functional Monomers

MA Feng-guo,MENG Fan-lei,XU Li-li

(Shandong Provincial Key Laboratory of Olefin Catalysis and Polymerization,Key Laboratory of Rubber-plastics (Ministry of Education)/Shandong Provincial Key Laboratory of Rubber-plastic,Qingdao University of Science and Technology,Qingdao 266042,Shandong,China)

Abstract:The cationic acrylate emulsion with functional monomers was prepared by pre-emulsified semi-continuous seeded emulsion polymerization method. The effects of emulsifier systems,initiator systems,fuctional monomers on the polymerization process and the stability of emulsion were investigated. The results showed that the emulsion exhibited suprior stability when using AIBA as the initiator and hydroxyropyl acrylate as the functioal monomer.

Key words:cationic acrylate emulsion,emulsification system,polymerization process,functional monomers

中图分类号:TQ 331.4+7