例说数学解题后的反思

2016-06-21卢琼

卢琼

【摘 要】阐述在数学解题后进行反思的方法,即反思问题的多种解法和一法多用,对问题进行推广变形,探究解决问题的一般化,以提高学生的思维品质和解题能力,激发学生的学习兴趣。

【关键词】数学 解题 反思

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2016)04B-0116-02

数学少不了解题,而相当一部分同学是为了解题而解题,所以一旦题目获解则心满意足,且又将目光又转入下一题,忽略了解题后的反思这一重要环节,从而在做题上很难使自己的认识得到提高,没有在解题中收获最大化。本文通过一道例题,说明解题后我们应该怎么反思,才能使学生的解题能力有更大的提高。

〖例〗已知数列 {an} 满足 a1=1,an+1=2an+1,求 a2 ,a3 ,a4,并猜想 {an} 的通项,再用数学归纳法证明。

〖解法1〗由 a1=1,an+1=2an+1 得

a2=2a1+1=3,a3=2a2+1=7,a4=2a3+1=15

故猜想 an=2n-1

证明(略)

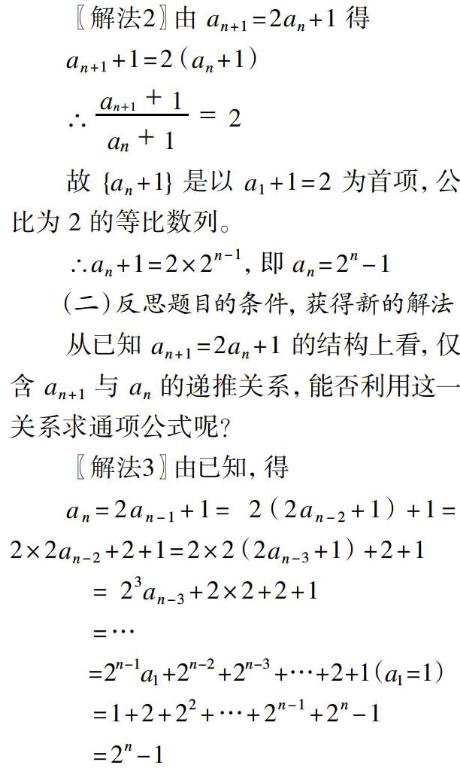

一、通过反思以求得一题多解的方法

在数学中一道题目往往有多种解法,而且不同的解法会有不同的思路,在做题中适当地进行一题多解的反思会更好地开阔我们的视野,也能更使我们融会知识,贯通思想。一题多解一般来说就是从不同的角度,用不同的思路、方法和运算过程去分析、解答同一道数学题。通过一题多解,一方面可以防止学生因马虎、粗心造成解题的错误,从而提高解题的质量;另一方面,可以提高学生的思维品质,培养和发挥学生的创造性。

(一)反思题目的结论,获得新的解法

从这个解法中,我们知道,数学解题方法是多样的,从不同的角度采用不同的解法得到相同的结果,让我们知道殊路同归的道理。

二、通过反思,完善数学的认知结构

数学是一门逻辑性强的学科,知识之间有着紧密的联系,通过题后反思,能将所学知识连结起来,把所学到的知识在其数学认知结构中建立起相对完善的知识体系,从而使学生的认知结构更加完善。

(一)反思题目的变式,达到以例带类

所谓“变式”,就是对题目进行合理转化,让命题的思想更好地显露出来。在进行“变式”的过程中不断更换命题中的非本质特征,如变换问题中的条件或结论,转换题目中问题和形式,使学生从“变”中发现“不变”的本质,从“不变”的本质中探究“变”的规律,从而学会融会贯通,并从无穷的变化中领略数学的魅力,体会数学的乐趣。

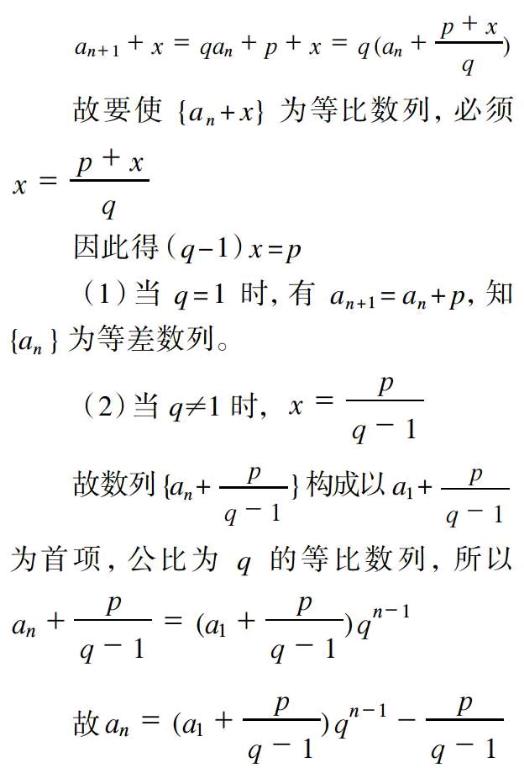

如在本题所给的递推关系an=2an-1+1中,有两个常量,即 an-1 的系数 2 和常数 1,由此可以反思:(1)当这两个常量改变时,以上的方法是否还能用?(2)从特殊到一般,如果将所给的递推关系化为一般式 an+1=qan+p(p,q都是常数),那么将会有什么结论?

这种反思,对培养思维的概括性有着重要的作用,达到解一题会一类,以少胜多的目的。

(二)反思解题过程中的知识与思想方法

数学思想方法和一些思维策略总是蕴含于学习活动之中的,学生获得数学思想方法的途径总的来说有两种,一是来自教师有意识的渗透和训练;二是来自学生自己在解题反思过程中的领悟。在解题后的“反思”过程中,通过反思与整合,把相关知识和方法提炼出来而形成的数学思想方法,学生才会有更深的体会,也更易于接受。也就是说,学生在反思过程中,反思自己是怎样发现和解决问题的,是如何找到突破口的,运用了哪些基本的思考方法、技能和技巧,其中又走过了哪些弯路,有哪些容易发生(或发生过)的错误,原因何在,该记住哪些经验教训等。在反思中认识和掌握数学思想方法,并用这种方法来指导自己进行数学学习与探究,从而对数学的理解实现由量变到质变的飞跃。

从解法 1 中我们应用到了归纳—猜想—证明的方法,这是一种重要的数学思想方法。而在解法 2 中,从结论入手将所求数列通过转化为等比数列来求,又体现转化思想的作用,实现了非特殊数列与特殊数列的相互转化。解法3从条件入手,利用递推关系将所求数列的通项转化为等比数列求和来求,挖掘了条件的内在联系,把具体思维对象的本质属性提炼出来。

这样通过反思让学生把新旧知识连接起来,促使知识的同化和迁移 。同时帮助学生建立科学的知识结构和体系。为了达到这样的教学目的,教师要给予学生比较充足的时间,让学生有时间来对自己的数学学习思维进行反思。当然给学生时间还不够,还要教会学生如何反思,要训练学生养成反思的习惯。当学生自己学会主动去反思,养成总结解决问题的方法、技巧和经验教训,并从中领悟数学思想方法,提高思维层次,激发智力,挖掘潜能,在学习中学会举一反三,在做题中不断地提高探究能力,从题海中走出来,轻松地学好数学。

【参考文献】

[1]熊川武.反思性教学[M].上海:华东师范大学出版社,1999

[2]徐永忠.剖析错因,反思教学[J].数学通报,2003(10)

[3]龙朝.数学中“悟”的教学策略探索[J].中学数学,2003(5)

[4]杜伟煌.培养解题后的反思习惯,优化学生良好的思维品质[J].世界教育信息·教育科研,2008(6)

(责编 卢建龙)