农业转移人口的“选择性市民化”:一项类型学考察

2016-06-20吴越菲

吴越菲

农业转移人口的“选择性市民化”:一项类型学考察

吴越菲

[摘要]过去,人们较多地注意到城乡二元结构对农业转移人口市民化转型所造成的人为切割,但忽视了农业转移人口对自身市民化转型的自我切割和选择性。农业转移人口的市民化选择是透视城乡关系互动的最佳微观视角,行动者视角下的市民化实际是一种“选择性市民化”。文章基于农业转移人口的市民化选择建构类型框架,整体考察并比较了四种市民化基本类型——内生型市民化、跃升型市民化、观望型市民化以及迫迁型市民化。由此展现了一副与城市化高歌和以往理论预期较不一致的市民化选择图景,并进一步分析了其可能带来的问题。

[关键词]农业转移人口; 市民化; 选择性市民化; 类型

一、问题的提出:被选择的农民市民化

改革开放以来,伴随着工业化进程的加速,我国城镇化经历了一个起点低、速度快的发展过程,并且在自上而下的“城市化运动”中越发成为一种被加速的社会变革工程。中国的城市化率每增加一个百分点意味着上千万人从农村转移到城市。自20世纪90年代以来,中国每年有超过1 000万人从农村进入城市。在未来20年,向城市转移的人口预计会接近每年1 300~1 500万[1]。数以万计农业转移人口的农村退出和城市进入问题无疑是中国现代化进程面临的巨大挑战。

现代性的主流叙事建立在传统农业社会和现代工业社会之间的基础二分之上,并将从前者向后者的过渡视为一种必然的发展,其中包括了农业转移人口从传统农业社会的“脱嵌”而走向工业社会的转型过程。尽管发展中国家的经济发展不可避免地带来大量劳动力从农村农业到城市工业的转移[2],然而农业转移人口市民化①“市民化”的是一个具有中国特色的概念,与西方语境中的“Urbanization”“Citizenization”的词意并不能完全等同,当代中国语境中的“市民化”聚焦于切入中国城乡二元结构矛盾下农业转移人口难以获得市民身份以及市民角色的社会现实,也即农业转移人口的城市进入所遭遇的结构性障碍。在更完整的意义上被理解为与非农化和城市化进程相匹配的社会地位与社会权利、公共资源与福利待遇以及社会生活与文化形态等多维度上从“农民”到“市民”的转换。一般认为,农业转移人口市民化是每个国家通往现代化的必由之路,这通常被视为一种具有正当性的、不可抗拒并且值得欢庆的发展走向。也正因如此,跨学科视阈下的市民化研究集中于识别农业转移人口市民化的外部结构性阻碍,特别是集中表现在收入、消费、教育、医疗、保险、公共服务、环境等方面的城乡二元分割[3]并尝试给出消除阻碍的技术性方案。然而在这一过程中,农业转移人口常常被设定为静态(具有普遍而恒定的市民化意愿)和单一(遭遇共性的市民化问题和障碍)的整体形象,这大大压缩了发现农民的自主性和行动张力的空间。一个值得反思的问题是,市民化就农业转移人口的主体而言究竟是一个既定性的转变(对规则与资源的机械反应)还是一个选择性(即存在自由度)的行动过程?

反观近年来现实中的市民化进程,不断涌现的经验事实正在挑战原有的理论预设,并且呈现出一个经由农业转移人口差异化行动参与的市民化过程。一方面,与原有理论预期(认为从农民到市民是农民一贯的理想追求)较为不符的是现实中出现了农业转移人口“反市民化”的意愿以及自觉选择的“半市民化”状态。比如有实证研究显示:上海郊区农民对“农民市民化”持明确否定意愿的农民人数(53.8%)远远超过持赞成意愿(30.1%)。农民对市民化变得既“不愿意”,又“不幸福”,市民化反而成了一个“问题”[4];许多失地农民尽管完成了职业、地域和户籍的转型,但仍自觉延续农村的文化观念和生活方式,甚至完成了乡村组织方式的异地再复制;尽管新生态农民工定居城市的意愿相比第一代农民工要强,但同时他们又不愿意放弃农村的先赋资源等等[5]。这使我们看到了与农民转变为市民的线性逻辑较为不同的、来自行动者主体的选择性抵抗。另一方面,经由农业转移人口的差异化行动形构的市民化在整体上已经呈现出多群体、多路径并进的格局,并且在同一群体内部市民化的差异性特征也越来越突出。显然,农业转移人口市民化并不是对外部条件机械而单一的反应结果,而是基于不同行动条件、行动逻辑和行动策略下的选择结果。除了较早受到关注的进城务工的农民工群体之外,失地农民(包括完全失地和半失地)农民、在地农民等都进入了市民化的研究视野,并形塑了市民化过程中差异化的选择图景*这种差异不仅来自于农民非农化与工业化的非同步性,也来自于农民非农化内生机制的差异性和农民非农化进程的差异性。,这无疑使我们整体把握当前农业转移人口市民化以及相关政策制定带来了新的挑战。

因此,农业转移人口的市民化不仅仅是一个制度技术层面问题,更是一个在行动中建构身份与意义的社会文化问题。相较于对市民化的应然状态作答,更加迫切地需要在现实中考察农业转移人口的行动选择及其差异化的实践地图,并通过类型学方式帮助我们把握农业转移人口市民化的整体图景。在此,本文聚焦于回答以下三个问题:(1)在市民化日渐形成差异化的格局下,是否能够突破对农业转移人口内单一群体的关注,以类型学的方式帮助我们理解市民化的整体图景?(2)如何理解农业转移人口差异化的市民化选择——即回答为什么有些农民主动跃向城市,而另一些农民则没有?为什么有些农民朝向了完整意义上的市民化转型,而另一些农民则主动或被动地走向了未完全的市民化?(3)农业转移人口的选择性市民化在现实中又会带来哪些问题?

二、市民化的主体选择性与类型划分

农业转移人口是伴随着经济社会转型产生的一个特殊群体,主要指向那些从农业和农村向非农产业和城镇转移的人口,在形式上既包括就地转移也包括异地转移。从历时性上来看,农业转移人口主要包括已经市民化(其户籍转变是主要标志)、正在市民化(正在市民化的转变过程中)、即将市民化(已经纳入市民化计划但尚未正式启动)的三类人口;而从共时性上来看,农业转移人口主要包括进城农民工、城郊失地农民以及在地农民(居村农民)三类人口。从完整的意义上来讲,农业转移人口的市民化不仅仅是其职业、身份的转变(非农化)和居住空间的转移(城市化),更是他们社会文化属性与角色内涵的转型过程(市民化)、各种社会关系的重构过程(结构化)和城市生活的再适应过程(再社会化)[6]。

然而在现实中,农业转移人口的市民化进程通常并非表现为一个从非农化、城市化、市民化、结构化到再社会化的线性转型过程,也并非必然全然导向完整意义上的市民化进程。市民化之所以在当代中国成为一个重大的问题,从根本上来说是由于城乡二元结构体系、市民化的政策选择、市场选择以及农民主体的选择性行动共同切割了农业转移人口在职业、地域、身份、社会文化属性以及角色上完整意义的城市化转型,因此在“农民”和“市民”之间出现了“半工半农”“亦工亦农”“非农非工”的转型怪象。过去,人们较多地注意到城乡二元结构对农业转移人口市民化转型所造成的制度切割以及政策和市场对农民进城的选择性*农业转移人口市民化的政策选择主要体现在政府对农业转移人口获得城市户籍(合法的市民身份)的限制以及城乡户籍制度的权利与福利供给差异。常住人口城镇化率快速提升的同时是户籍人口城镇化率的滞后,转变为农业户籍人口的渠道比较有限。具体观点可参见张晓松,杜宇,等.人到哪去?钱从哪来?地怎么管: 中央城镇化工作会议回应社会“三大关切”.人民日报,2013-12-15(3);Wang, Linxin and Han S. Woo. Distinct Trajectories in the Transition to Adulthood: Are Children of Immigrants Advantaged? Children Development,2012(5):1623-1639等。农业转移人口市民化的市场选择主要体现城市市场吸纳作为劳动力的农业转移人口具有明显的选择性,比如突出的年龄选择性、资本选择性。能够进入城市就业的农业转移人口往往较为年龄,并且教育程度、党员身份以及参军经历将显著提高农转非的概率。具体观点可参见郭志刚.我国人口城镇化现状的剖析——基于2010年人口普查数据.社会学研究,2014(1);Xiaogang Wu, Donald J. Treiman .Immigrant Earnings: Age at Immigration Matters.The Canadian Journal of Economics, 2001(1):1066-1099等。,但忽视了农业转移人口对自身市民化转型的自我切割和选择性。事实上,作为行动者的农业转移人口并非是全面等待来自工厂就业、城市生活、大众传播媒介、学校教育、国家政策等力量对其进行现代化改造的被动主体,也并非是积极获取城市身份的单一主体。现实层面的市民化恰恰凸显了行动者选择性行动的主动性和多元性及其与应然的人口城市化之间的张力。作为行动者的农业转移人口并非被动而全面地接受来自工厂就业、城市生活、大众传播媒介、学校教育、国家政策等力量试图对其进行的现代化改造。相反,现实层面的市民化凸显的恰恰是行动者行动的选择性及其带来的实践的“市民化”与应然的“市民化”之间的张力。

从行动者主体出发,我们是否能够在整体上理解农业转移人口的选择性行动及其带来的差异化的市民化类型,一个策略是重归市民化的中心问题——“选择”。可以说,“选择性”(selectivity)是贯穿于市民化从启动到结果的整个过程之中。具体而言,这种来自于主体的“选择性”突出地表现在以下两个方面:一方面,当代中国的市民化并不完全是一个农民自觉从传统社会中抽离继而走向工业社会的自发过程。在近两年国家顶层设计的关切中,市民化已经成为了一个自上而下推进的社会工程*2010年以来,党和国家曾在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(2011)、党的十八大(2012)、党的十八届三中全会(2013)、中央城镇化工作会议(2013)以及《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》(2013)中多次强调农业转移人口的市民化问题,并强调以“人”为核心的城镇化道路转型。根据《国家新型城镇化规划(2014—2020年)》的目标,到 2020年,我国要推进大约一亿具备条件、也有意愿的农业转移人口落户各类城市和城镇;推进大约一亿生活在棚户区和城中村的常住人口改善居住条件;引导约1亿人在中西部地区实现就近的城镇化。可见,农业转移人口市民化已经成为了国家发展的重大战略。。在这一过程中,国家、市场、社会(集体)的共同介入和彼此勾连式的组合直接划分了农业转移人口在市民化启动时的选择差异——比如由经济理性主导驱动的市民化和由政策主导驱动的市民化,前者表现为农业转移人口的一种主动选择,而后者则表现为一种被动选择。另一方面,尽管市民化在完整的意义上牵涉到职业、身份、居住地、价值观念、行为规范等多维度的整体转型,然而农业转移人口在市民化的目标取向上同样存在选择差异——比如由经济理性主导驱动的市民化可能存在与生命历程相关联的返乡意愿和行为,因而存在半市民化的目标取向;而由政策主导驱动的市民化在目标取向上更多地偏向于获得平等的市民身份,并且趋向完全的城市融入。值得注意的是,市民化这种主体选择性不仅仅存在于市民化的启动和目标两个截点上,如果将市民化视为一个时序的进程的话,那么市民化可被理解为主体选择与结构性要素不断互动的过程。正因如此,行动者视角中的“市民化”实际是一种“选择性市民化”(selective citizenization)。

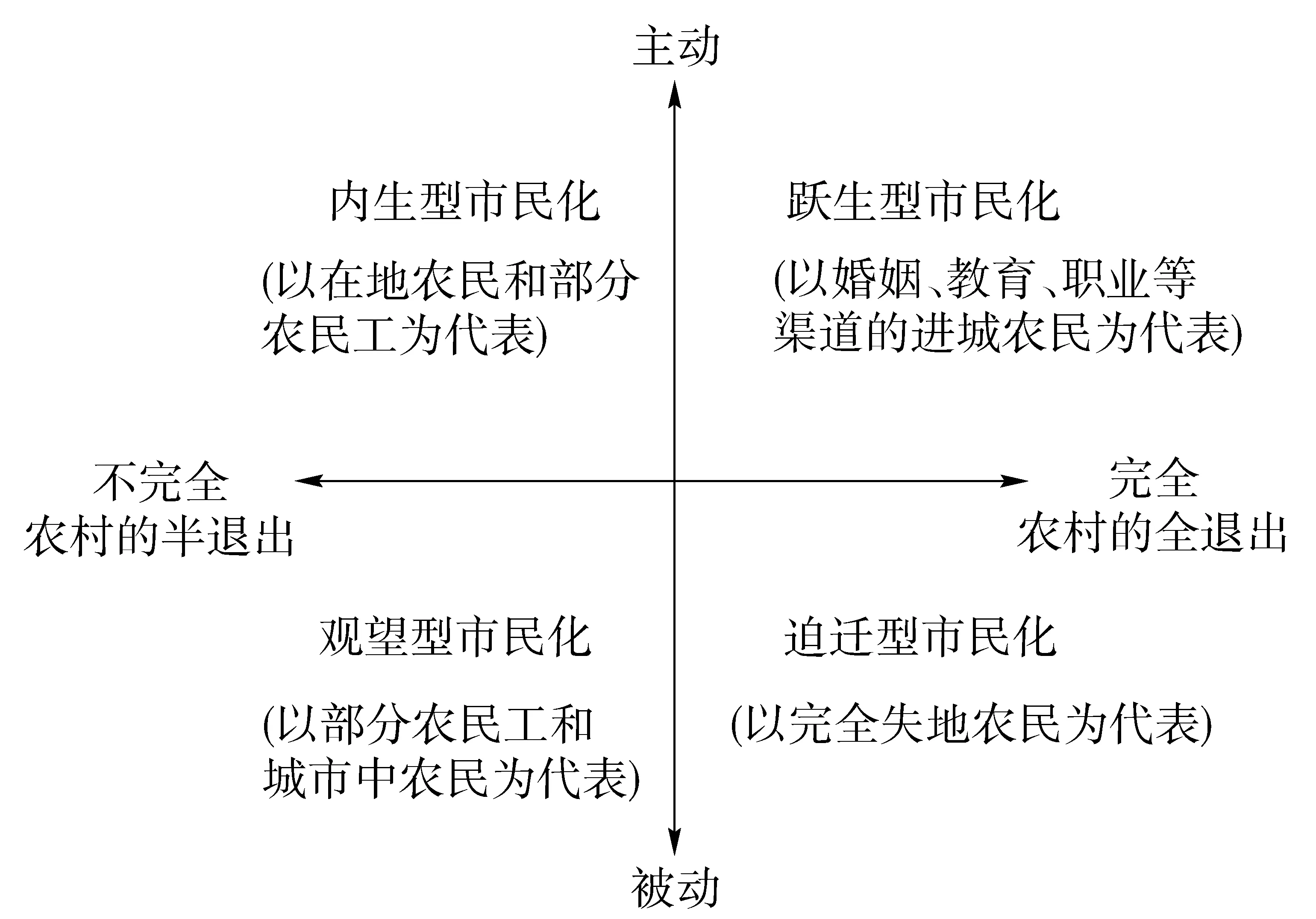

图1 农业转移人口市民化的基本类型

将主体的“选择性”(selectivity)视为农业转移人口市民化的一条核心的线索,意味着将农业转移人口的市民化嵌于行动者的主体视角,从实践境遇中检视市民化的现实状况。事实上,如果我们不去理解作为行动者的选择性行动,那么就必然无法理解现实中的市民化。进一步地,围绕市民化过程中的“选择”,笔者尝试以此为中心建构一个类型学框架,从而帮助我们在整体上理解基于不同选择的市民化基本类型,从而实现不同类型市民化之间的比较和对话。与市民化中“选择性”的两大主要表现相一致,笔者确立了由“主动- 被动” 和“完全- 不完全”两大维度构成的一个四分法的类型框架。其中,“主动- 被动”维度指向农业转移人口市民化的动因,“主动”意味着农业转移人口自觉选择的城市迁移或内在的市民化,而“被动”则意味着非自觉选择的城市迁移或内在的市民化。“完全- 不完全”维度指向农业转移人口市民化的目标取向,“完全”意味着农业转移人口在结果取向上选择农村的全退出,而“不完全”意味着农业转移人口自觉选择的农村半退出的市民化状态。由此,围绕农业转移人口在市民化动因和目标取向上的主体选择,划分了四种市民化的基本类型:“主动- 不完全”型市民化(内生型市民化);“主动- 完全”型市民化(跃升型市民化);“被动- 不完全”型市民化(观望型市民化);“被动- 完全”型市民化(迫迁型市民化)(参见图1)。

三、农业转移人口市民化基本类型及其比较

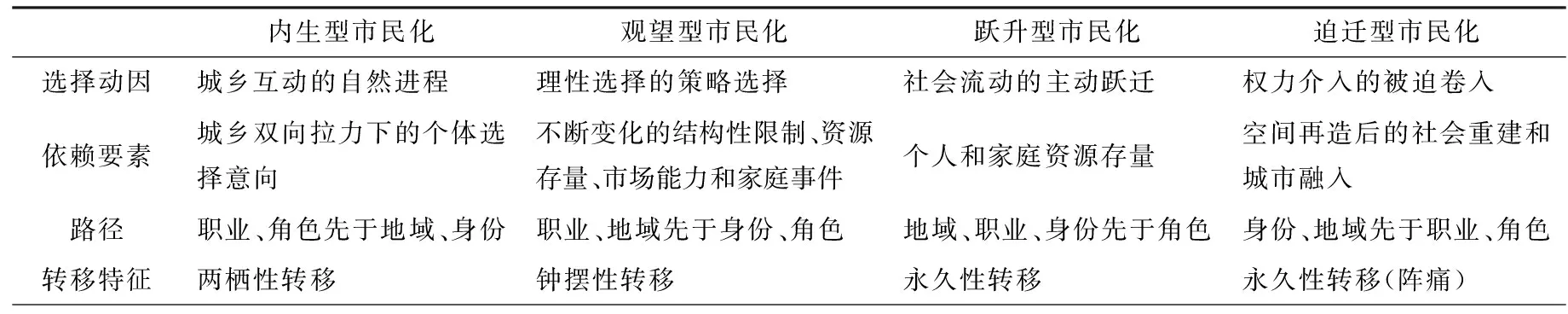

以选择的“主动- 被动” 和“完全- 不完全”作为对农业转移人口市民化进行类型划分的两大维度,构成了四种市民化的基本类型:“主动- 不完全”的内生型市民化、“主动- 完全”的跃升型市民化、“被动- 不完全”的观望型市民化以及“被动- 完全”的迫迁型市民化。而不同类型的市民化则具有不同的选择动因和选择逻辑,并随之带来了市民化在路径和特征上的差异。

(一)内生型市民化

内生型市民化,是农业转移人口主动选择和不完全市民化选择的产物,内生型市民化的主要特点是农业转移人口自觉选择迁入城市或者因与城市的联系而产生自发的市民化转型,但同时仍与农村保持某种黏连(土地、居住地、社会资本、行为方式、文化形态……),并不以完全市民化为明确的目标取向。在对象上,它以在地农民和部分农民工(比如新生代农民工*“新生代农民工”主要是指年龄轻,通常在18~25岁,文化程度高,学习意愿与学习能力强,观念更新与接受新事物快,从事相对具有一定知识与技术含量的工作的农民工群体。)为代表。

内生型市民化是农业转移人口向城市现代性主动靠近和主动获取的选择结果。同时它也是一种不完全的市民化类型,主要是由于这种主动选择的动因或背景是城乡互动的进程。伴随着传统社会向工业化、城市化、市场化的整体过渡,以城市为载体的工业社会开始吸纳作为劳动力的农业转移人口进入工业部门,由此出现了一部分在地农民和农民工基于个体选择的部分市民化(主要是城市就业),在这一过程中,经济活动和常态的社会生活相分离,经济活动的场所和身份归属的场所相分离。因此内生型的市民化,一方面部分实现了农业转移人口的市民化,另一方面由于有限的市场能力、较高的迁移成本、生活习惯以及原有社会网络等现实原因,使其对获取市民身份等没有太高期待。改革开放后,大批农业人口开始摆脱土地的束缚,前往城市寻求新的生产生活方式。对于新生代农民工而言,他们倾向于在行为、文化上靠近城市性,但在现实层面仍然与与农村社会保持关联。对于许多在地农民而言,尽管在地域、户籍等硬件上未发生改变,但是许多在地农民以新农村为载体也实现了某种程度上现代性的获取。因此,这类市民化在转移特征上形成“两栖性转移”的特点,从市民化的路径上来看,内生型市民化其职业、角色的市民化转型先于地域和身份的转型,其实现主要依赖于城乡推拉力作用下的个体选择。

(二)跃升型市民化

跃升型市民化,是农业转移人口主动选择和完全市民化选择的产物,跃升型市民化的主要特点是自觉选择迁入城市或者或者因与城市的联系而产生自发的内在市民化转型,以完全市民化为明确的目标取向,同时完成职业、地域、利益、权利、角色等方面的农村的全退出。在对象上,它以婚姻、教育、职业等渠道的进城农民为代表。

在中国特有的户籍制度和城乡分治体系的管制下,农民要想变为市民,其传统的途径基本上只有四条:通过联姻,或者被没有小孩的直系亲属收养;二是招工进城,然后获得城市户口,但这种机会极少;三是考取中专或大学,毕业后分配到城市;四是参军,做了军官以后复员被安置到城市工作。四条道路是计划经济时代中国农民转变为市民基本路径,其道路不仅狭窄,而且竞争异常激烈[4]。就今天而言,婚姻、教育、参军、正式就业这四条农民转变为市民的传统路径仍然是农业转移人口选择进入城市的重要方式。与内生型市民化一样,跃升型市民化同样是农业转移人口向城市现代性主动靠近和主动获取的选择结果,但它却是一种指向较为完全的市民化类型。相较于作为劳动力要素而迈入现代工业社会的转移途径,通过婚姻、教育、正式就业等进入方式依赖于社会流动的主要机制,通过农业转移人口的主动跃迁,实现较为完全意义上的城市融入和市民身份的转变,由此形成了趋向于永久性转移的转移特点。相较于其他类型的市民化,跃迁型市民化中的农业转移人口相对具有较强的市场能力或者城市中的社会资源。因此对于这一类型的市民化而言,农业转移人口的市民化通常可以较为完整的实现地域、职业、身份的转型,并通过完整的城市生活而习得市民角色。这部分农业转移人口具有较强的城市生活意愿,并具有获取市民身份的明确目标,其实现程度和速度主要依赖于行动者个体及其家庭的资源存量。

(三)观望型市民化

观望型市民化,是农业转移人口被动选择和半市民化选择的产物。观望型市民化的主要特点是被动选择迁入城市(基于现实的理性决策),仍与农村保持某种黏连(土地、居住地、社会资本、行为方式、文化形态……),但不以完全市民化为明确的目标取向。在对象上,它以部分农民工(比如传统第一代农民工*“传统农民工”主要是指相对年龄较大,进入城市从事比较简单的非农产业,比如建筑、保洁等对工作技能要求低的工作。)和城中村农民为代表。

观望型市民化是农业转移人口出于获得就业机会、增加家庭收入等原因被动进入城市的选择结果,同时它也是一种不完全的市民化类型。与内生型市民化较为一致的是,这一类市民化往往在现状上表现为经济活动和常态的社会生活相分离,经济活动的场所和身份归属的场所相分离。但是与其不同的是,这部分农业转移人口对获取市民身份等既没有太多期待也没有较强的动力,甚至仅把城市就业视为一种改善个人和家庭生活的理性手段。在观望型市民化中,农业转移人口尽管作为劳动力进入工业部门和城市,但其并没有获取市民身份的目标,甚至明确地知道自己终将回到属于自己的农村,而所谓的城市生活只不过是改善未来农村生活的一个手段,也是特定生命历程中的一个过渡性的选择。只不过,什么时候回到农村是一个需要不断观望、与自我预期相权衡的过程。因此,这部分农业转移人口的外出是一种理性的策略选择,在多大程度上能够实现市民化依赖于不断变化的结构性限制、资源存量、市场能力和家庭事件影响下的个体选择。同时,他们有意识保持与城市社会的距离(比如尽量降低在城市的消费、寄居在租金便宜的城中村中)并在社会文化层面仍然主动与农村社会保持关联或者形成了原有社会联系的异地再造,易形成农业转移人口的回迁现象。因此在转移特征上形成了“钟摆性转移”的特点,从市民化的路径上来看,观望型市民化其职业、地域的市民化转型先于角色和身份的转型。

(四)迫迁型市民化

迫迁型市民化,是农业转移人口被动选择和完全市民化选择的产物。迫迁型市民化的主要特点是被动选择迁入城市(制度性安排),以完全市民化为明确的目标取向,同时完成职业、地域、利益、权利、角色等方面的农村的全退出。在对象上,它以完全失地农民为代表。

20世纪90年代至今,十几年来的城市化进程与城郊的经济开发至少造成我国农村 4 000 余万农民“下岗”。城市扩张与土地财政的经济逻辑强行打破农村原有的秩序和运作规律,使大批村落和村民被动受到了城市化的安排。农业转移人口并非基于自然的城市化进程,而是被动卷入快速城市化的进程。迫迁型市民化是农业转移人口由于政策安排等原因被动进入城市的选择结果,但也正式由于政策的强力,使其在身份、地域、就业上能够实现较为快速的转型,因此它也是趋向于完全的市民化类型。然而,尽管迫迁型市民化在目标上朝向永久性转型,但这一过程却充满了阵痛。失地农民需要应对失地后生计丧失和市场能力的挑战,并且需要在传统生活结构和社会网络整体的被迫崩解中完成城市生活的适应和角色转型。正因如此,城乡间体制长期的壁垒、征地制度的不完善以及农民在规划性的快速转型中,社会资本、思想观念、行为方式以及劳动技能等滞后于城市发展的需要,使得“迫迁式”市民化在成为政府强力介入下转型矛盾集中爆发的领域。在社会管理上,原村建制和新建制之间存在多头管理以及混乱的管理,体制转变和制度对接的速度严重滞后;农业转移人口市民化的满意度以及所面临的就业问题较大,权益受损感、权利无保障感以及身份认同的模糊性问题凸显。其市民化的过程依赖于空间再造后的社会重建和城市融入,在转移路径上身份、地域先于职业、角色。

表1 农业转移人口市民化类型的横向比较

因此我们可以看到如果我们抛开对市民化的应然理解,而将其放在实践中,市民化的中心问题就是“选择”问题。整体而言,当代中国市民化的复杂性在于政府、市场、社会(集体)以及个人的共同介入使得后发现代化国家的社会转型呈现出多重选择逻辑下的复杂图景,而不同的类型的市民化可被理解为个体选择与特定结构性要素互动和结合的产物。

四、“选择性市民化”的潜在问题

在本文中,“市民化”不是一个单一的概念,也无法用简单的语言来进行化约式的概述。客观而言,市民化研究中对群体分割式的关注以及将市民化还原为制度技术问题的倾向,显然已经无法帮助我们在整体上理解农业转移人口市民化及其内在差异。正因此,本文尝试提出“选择性市民化”的概念,并将主体的“选择性”作为市民化的核心来试图对市民化进行类型学的考察。无论是内生型市民化、跃升型市民化、观望型市民化还是迫迁型市民化,基于行动者选择的市民化并非遵循线性的转型逻辑,而是一个不断权衡与选择的过程。事实上,人的现代化亦是一个充满张力和内在矛盾的过程。需要看到的是,正是这种选择性,使我们看到市民化的现实基础的同时,也使我们关切这种选择性市民化可能带来的潜在问题。这突出地表现在以下几个方面:

第一,选择性市民化带来多元分化的群体特征和社会现实*除了群体差异之外,城镇化体系中的不同层级也可能存在差异。总的来看,当今城市化主要分为三种形式:一是以县城(县级城市化区域)为中心的城镇化(Townization),二是以大中城市(区域性城市群)为中心的城市化(Urbanization),三是以国际大都市(世界级城市群)为中心的都市化(Metropolitanization),而不同层级上所发生的市民化同样可能存在不同的选择。,这无疑给国家政策的制定带来新的挑战。从很大程度上来说,城市化、工业化、经济化对农业转移人口的吸纳方式不同,农业转移人口对这种吸纳的反应方式也是不同的。个人选择与不同结构性要素(不断参与社会再生产的规则和资源)的差异化的组合方式带来了农业转移人口市民化的不同类型。一方面,不同类型的市民化在群体特征、主体需求、转移路径和突出问题等方面皆存在较大的差异。另一方面,同一类型的市民化群体内部分化也在持续的扩大,比如同样作为农村外出打工的农民工,其收入水平和城市融入能力就存在较大的差异。因此,这种由市民化的选择性而带来的类型上的差异性将会给市民化的相关政策制订带来了新的挑战。相关政策能够有效回应这种现实类型的多元性将是重大的考验。

第二,国家强力介入下的农业转移人口被动选择的市民化,在现实层面造成了农民的经济理性被忽略、农民的身份政治被遗忘以及农民城市再生产与可持续发展的中断,这在某种程度上都增加了市民化所聚积的社会矛盾。尽管农村劳动力在改革开放以来被冠以“自由”的帽子,实际中的农民市民化却并非全然是主动获取的结果。相反,国家的强力介入与市场对农民“隐蔽而悄无声息的强制”[7]带来了被迫开启的市民化。近些年来,“城中村”始终被视为与城市景观不相协调的存在亟待被改造或铲除,城中村的本地村民和寄居于城中村中的外来务工人员“半市民化”意愿将与国家的强力推进形成矛盾,从而引发市民化的“不幸福”,甚至在获得城市户籍后仍愿意做农民。在相关调查中,农业转移人口反映的问题集中在各地房屋动拆迁安置政策标准不统一、政策公开度和透明度不够、动拆迁补偿不到位、承诺不落实等问题上,干群关系的矛盾较为突出。根据对全国范围内3 557名农业转移人口进行市民化问卷调查的数据,农业转移人口对政府的“三农”政策整体满意度偏低,表示“满意”或“非常满意”的人数仅占总人数的33.0%[8]。

第三,选择性市民化带来市民化转型的双重结构(dual structure),即部分选择迈向现代化转型,同时部分选择主动与传统性关联。由此可能带来身份的模糊和规范价值体系的真空,引发现代性的风险。在选择性市民化中,特别是观望型市民化和迫迁型市民化中,农村居民的思维方式、生活观念、角色意识、社会权利、行为习惯、行为模式以及文化认同等维度上的市民化转型面临滞后的问题,并突出存在角色混乱、身份不明的问题。同样根据全国范围内3 557名农业转移人口进行市民化问卷调查的数据,有25.3%的被访者认为自己究竟是农民还是市民的问题上“说不清楚,介于两者之间”。既是对于已经获得非农业户口的失地农民而言,其中认为自己是“市民”的比例也不足四成[8]。

第四,选择性市民化可能带来农业转移人口在乡村与城市的“双重脱嵌”从而带来社会治理的主体缺席。农业转移人口主动或被动选择的农村半退出,实际给农村剩余劳动力的城市转移带来了新的尴尬——农业转移人口相对于城市和农村在身份归属上的“双重脱嵌”[9]。一方面他们有限地进入城市或部分进入城市(比如城市仅欢迎作为劳动力个体的进入,而缺乏对其完整家庭迁移的容纳空间),因而缺乏完整意义的城市归属。另一方面,正如有学者提及的农村剩余劳动力的转移悖论——所谓的“剩余”劳动力,大多是农村人口中受过较好教育的年轻人[10],恰恰是未来农业和农村转型发展的主力。城市转移意味着农村社会归属的消解。在农村与城市的半退出和半进入中,农业转移人口成为流动在城市和农村之间的松散主体,这使得城市治理和乡村治理同时缺乏足够的主体身份认同、社会参与以及治理的主体基础。无论在原有社区还是在目前居住的社区内,农业转移人口都突出地表现出正式社区参与意愿不足的群体特征。

五、简短的总结与讨论

中国的社会发展史在某种程度上可被视为一部城市空间和城市现代性扩张的历史。城市化导向的社会发展中,技术、经济上的转型以及持续的制度变革带来了人口乃至更深层次的社会文化变革。在这一背景下,农业转移人口市民化既是城市—乡村连续统内部流动和开放的结果又是城市—乡村连续统内部流动阻滞的结果。市民化深层次的社会结构要义是:不仅要实现人口的“地理空间”转换和自由流动,更是要突破城乡二元结构下局限的“社会空间”,从而完成中国社会结构和城乡关系的再造。正是在这一意义上来说,“有序推进农业转移人口”战略的提出源自于对农业转移人口乡—城转移失序的担忧以及对城乡二元结构进行整体纠偏的努力。

中国农业转移人口规模大、市民化程度低、面临的障碍多,大量农业转移人口必然无法通过整群的方式和统一的路径完成到从农民到市民的转型。因此中国特色新型城镇化道路必然需要通过分层次、分类型、多途径推进农业转移人口市民化。这一方面需要把握农业转移人口市民化进程的多重线索,而另一方面就是要转向农业转移人口的主体视角,从而在现实层面考察市民化的问题。基于这样的关切,本文尝试性地提出“选择性市民化”概念,试图将“选择性”放置于市民化研究的中心并将其作为类型划分的主要线索,这在某种程度上受影响于与挖掘“隐秘”、挑战宏大叙事和精英叙事的社会学旨趣。笔者看来,农业转移人口的主体选择是透视城乡关系互动博弈的最佳微观视角。

从更大的学术脉络来看,“选择性市民化”试图以主体视角来回应主流现代化叙事中对于农民和农村一些简单的“终结论”。比如大多数社会科学理论以及当前中国强有力的现代化意识形态假定:随着现代化的发展,以家庭为基础的农业生产方式将消失[11]。然而,中国农村的现代化发展以及农民的市民化进程可能远比我们想象的复杂,现代与传统之间的勾连以及现代对传统的依赖也可能远超我们的想象,比如有研究所指出的“中国农民并不会轻易放弃他们的土地,农民工可能也不会减少他们的返乡流动”[12]。在这里,农业转移人口市民化的选择性恰恰促使我们重新理解农村社会的现代价值,也即这种选择性的重要原因。尽管以城市为中心的现代化叙事将“农村”认定为现代化的残余或“他者”,然而不可否认的是农村仍具有被低估的现代意义——农村或多或少仍然是社会分化转型中经济利益和非经济利益共享的一个重要载体,同时也是一个个主体在社会的海洋中自谋出路的个体化社会中为个体提供风险抵御的重要庇护来源。正因如此,选择性市民化体现了农业转移人口以最大化的稳定性和最小化的撕裂性变动来完成转型的主体倾向,这符合了农民所追求的“安全第一”[13]的动机。

在此,笔者认为特别有必要警惕并反思以往市民化的理论预期和理论导向。一是推进农业转移人口市民化中的精英视角,将农业转移人口设定为城市化、现代化的“他者”,并主张是技术化的改造策略解决这一“问题”。长期以来,基于对于农民的传统认识,对农民的“管”(通过户籍制度管束农民的空间去向)和“教”(将意识形态的东西传输到农村)成为农村治理的最大特色。如果说农业合作化运动成功地完成了一次对小农的改造,那么当代中国的城市化、市民化进程同样表现出对“农民”的这种改造企图,可谓是一场国家权力涉入和市场利益驱动下的新“农民改造”运动。二是推进农业转移人口市民化中的城市中心主义的立场。在当代社会,市民化的进程已经在城市的转型或贩卖(cities for sales)中被推上神坛。一切立足于现代化的都市规划和发展愿景被合理化,一切不符合现代化特征的空间以及其中的人被定义为与现代化相悖的存在,由此往往忽视农业转移人口的主观意愿。经由国家话语和学术话语建构的“市民化”如何与农业转移人口的日常生活话语相衔接,这将是一个亟待弥合的鸿沟。

总体而言,城市化不是简单的城乡人口结构的转化,更重要的是一种产业结构及其空间分布结构的转化,是传统劳动方式和生活方式向现代化劳动方式和生活方式的转化。在这一过程中尤其不能忽略市民化部结构的差异性以及农民市民化过程中的主体能动性。事实上,每种市民化类型背后农业转移人口的需求系统和权重体系还并不为我们清楚所知,身份与边界的问题仍然模糊而难以给予研究的准确回答。同时,市民化内在的分异性也可能超过目前我们的所知。另一个值得讨论的问题是:现有的农民市民化研究集中地聚焦于单向度的城市化取向,其实质是在接受二元性的基础上通过消灭其中的一元来完成城市化,而从某种程度上真正背离了城乡一体化的目标。新型城镇化城市化道路的新趋势所包含的内容,比如城市中的农村化或乡村化,农村的新型城市化等。未来的农村和城市,你中有我,我中有你。基于这样的角度,是否应当打破简单地从“农民”到“市民”的叙事,这需要更多的反思性的理论讨论。

[参考文献]

[1]Ann T.W. Yu, Yuzhe Wu, BiboZheng, Xiaoling Zhang and LiyinShen. Identifying risk factors of urban-rural conflict in urbanization: A case of China.HabitatInternational, 2014 (4): 177-185

[2]Debraj Ray.DevelopmentEconomics. Princeton University Press, 1998

[3]Xiaobing Wang, Jenifer Piesse and Nick Weaver. Mind the gaps: a political economy of the multiple dimensions of China’s rural-urban divide.Asian-PacificEconomicLiterature, 2013(2):52-67

[4]文军.“被市民化”及其问题——对城郊农民市民化的再反思.华东师范大学学报(哲学社会科学版), 2012(4):7-11

[5]陆文荣,何雪松,段瑶.新生代农民工:发展困境及出路选择——基于苏浙沪七个城市的调查数据分析.学习与实践,2014(10):102-112

[6]文军.农民市民化:从农民到市民的角色转型.华东师范大学学报(哲学社会科学版),2004(3):55-61

[7]叶敬忠.一分耕耘未必有一分收获——当农民双脚站在市场经济之中.中国农业大学学报(社会科学版)2012(1):5-13

[8]文军,吴越菲.我国农业转移人口市民化的突出问题及对策.改革内参,2015-10-27

[9]黄斌欢.双重脱嵌与新生代农民工的阶级形成. 社会学研究,2014(2):170-189

[10]严海蓉.虚空的农村和空虚的主体.读书,2001(3):74-83

[11]Huang, Philip C.C.The modern Chinese family: in light of economic and legal history.ModernChina, 2011(5):459-497

[12]Jan Douwe van der Ploeg, Jingzhong Ye and Lu Pan. Peasants, time and the land: The social organization of farming in China.JournalofRuralStudies,2014 (36):172-181

[13][美]詹姆斯·C.斯科特. 农民的道义经济学:东南亚的反叛与生存. 南京:译林出版社,2001

(责任编辑:陈世栋)

A Typology Study onthe“Selective Citizenization” of Agricultural Transfer Population

Wu Yuefei

AbstractIn the past, people paid more attention to the external man-madebarriers of the agricultural population transfer caused bytheurban-rural dual structure, but neglected self-cutting and selectivity of citizenization deriving from agricultural tranfer population themselves. The citizenization choice of the agricultural transfer population provides the best micro perspective to understand rural-urban interaction,however,thecitizenizationbasedon theactors’ perspectivebelongs to"selective citizenization".Usingthe citizens’(agricultural tranfer population)choosing type frame structure,this paper exploredfour basic types, that they areendogenous,overflew,waitingandforcingtypes respectively.Theresults show a totally differentcitizenselective picture comparing withour anticipation and the advance triumphantly urbanization. The author alsofurtheranalyzed thepotential problemsinvolvedin theend.

Key wordsThe agricultural transferpopulation; Citizenization; Selective citizenization; Type

[收稿日期]2015-11-30

[基金项目]本研究系国家社科基金重大项目“有序推进农业转移人口市民化研究”(项目编号:13&ZD043),华东师范大学2015年“优秀博士论文培育资助项目”(项目编号:PY2015023)的阶段性成果之一。

[作者简介]吴越菲,华东师范大学社会学系博士研究生,邮编:200241。