质量管理研究

—渊博知识的理论与实践

2016-06-17GregoryWatson

Gregory H. Watson

(国际质量科学院,美国 密尔沃基 53202)

质量管理研究

—渊博知识的理论与实践

Gregory H. Watson

(国际质量科学院,美国 密尔沃基 53202)

【摘要】管理系统必须依据其革命性思维过程而发展,灵活、动态地改进质量是管理组织中的正能量,以寻求提高或较好地演绎出好的结果.可靠性是组织的一个反作用力,试图消除或减少失败的机率.创新是不同于过去的思维和行为过程,有时甚至需要破坏过去以便创造出更有利的未来.文章首先阐述质量和可靠性如何支持组织对未来的决策过程,使战略思维转化为战略实施,进而改变组织的运行方式.然后说明质量专业人员如何设计和发展质量体系,以确保及时实现更可靠和反应更灵敏组织的创新.用战略的方式设计和运行质量管理体系为我们提供了提升组织竞争力和增强顾客体验的手段.

【关键词】质量管理; 质量性能;客户体验值

1质量思想的演化

“执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪”.老子的话可作为本文讨论的起始.质量研究史大致可分为:质量思想萌芽时期(1877-1951);Guru时期(1951-1987):在美国,强调促进个人的理论和方法

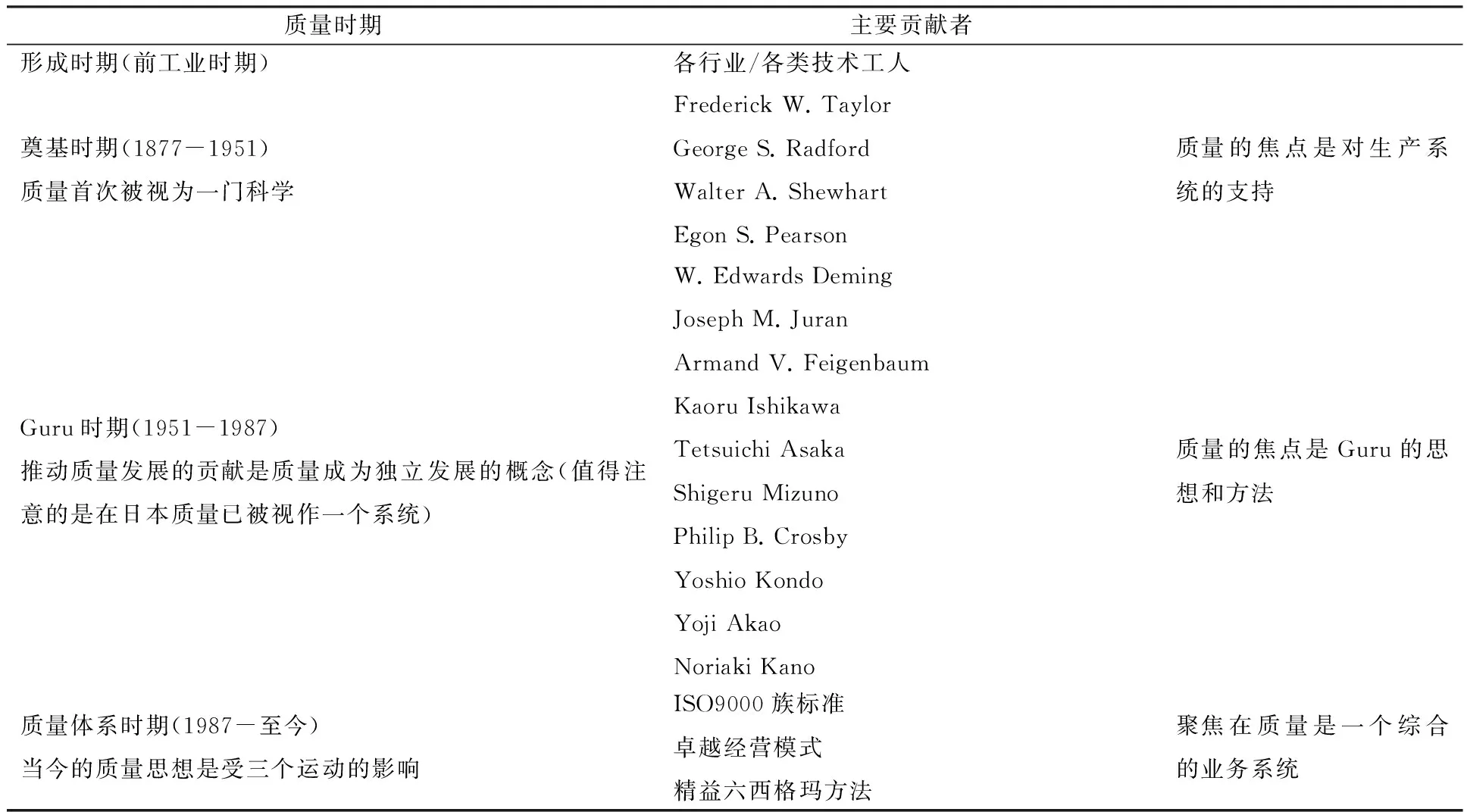

的贡献及对“对手”的批评,在日本则强调发展集体科学知识;质量模型时期(1987-2003):在日本系统方法(全面质量管理),在欧洲标准方法(ISO9000族标准),卓越在美国和欧洲方法(企业卓越),在美国系统方法(六西格玛);全面质量化时期(2003至今),各个时期所关注焦点及贡献者(见表1).

表1 质量思想的演变(1885-至今)

1.1质量意义的拓展

产品质量是在生产过程中传递的,质量和过程两者都需要创新.质量是作为产品最终良好状态的传递者.问题是:如何为消费者提供价值,帮助他们做所需要做的(例如,帮助他们完成工作)?可靠性是产品最终不良状态的终结者.其问题是:如何抑制未来不良产品的可能性(例如,防止未来的失败或抑制风险)?

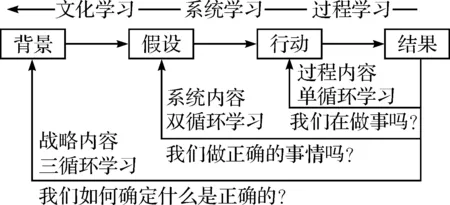

因此,未来的两种状态必须理解为满足消费者需求的表现:即质量和可靠性.这需要深入而非表面的学习,同时需要多维的认识:既要传递优秀的又要阻止不良发生.须严格审查我们在做什么以及如何做.

问题1,我们是在做正确的事情吗?不能浪费时间去做错误的事情.

图1 学习与管理过程的融合Figure 1 Integration of learning and management process

问题2,是用正确的方式做正确的事情吗?不应该浪费时间用错误方法去做事情.

问题3,是在正确的时间用正确的方法做正确的事情吗?不能浪费我们的时间去做那些不被优先考虑的事情,文献[1-5].

1.2十二个效率原则及其意义

Harrington Emerson(1853-1931)是第一个提出大规模经营效率和生产力的问题(1908).通过系统研究了工业革命的经验提出了“十二个效率原则”,即:

1)有明确的理想,即要有明确的目标;

2)经常要求管理人员考察各种问题及其相互间关系,丰富专门知识,并主动征求意见;

3)进行充分商议.选择优秀的参谋和顾问,共同协商,并以集体的方式作出决定,以便产生有效的影响;

4)有严格的纪律,使组织成为一个系统而不是无政府状态,这是达到其他原则的基础;

5)公平处理各项事务,管理人员必须具有同情心、思考力和公正廉明的精神;

6)有可靠、及时、准确和持久的记录;

7)实行调度,对生产进行统一安排和控制,使部门工作服从整体的要求,以求在最短时间内完成任务;

8)规定标准的工作时间、工作方法和工作秩序;

9)工作环境标准化,以减少人力与金钱的浪费;

10)作业标准化,以提高工作效率;

11)用书面进行正确的指导,以迅速有效地完成企业的目标;

12)对提高效率的行为,诸如降低成本、改进质量、增加产量、节约时间等给予奖励.

“效率是组织绩效的一个条件”,Chester I. Barnard(1886-1961)认为.他的主要观点有:

1)个人的效率,是个人目标的满足程度.合作系统的效率是个人持续贡献力量的结果;

2)有效,如果实现了某一具体目标则该行动是有效的;

3) 组织,是为了某一目标而存在的协作活动.

管理的基本要求是为了实现组织目标而促进正式组织和非正式组织的结盟,即管理行为需要说服组织成员认识到组织目标的价值,进而增加承诺甚至作出牺牲,共同协作努力实现这一目标.

协作系统的效率就是通过个体自身满意度来达到自我维持的能力,这些合作使个人状况得到改善,加强了有效性,产生更高的效率(图2).

图2 “e”与“E”效率的区别Figure 2 Distinguishing between “e” and E” efficiency

“e”式效率特点:1)聚焦在获取资源完成任务;2)关注的是如何花费时间去做该工作;3)关注的是每个小组各自的每一步输出的提高;4)关注的是每个职能部门或它的小组的绩效的获取.这一模式所获得的效率是随机且不协调的.

“E”式效率特点:1)聚焦在平衡所有需要的资源;2)重点是有效的工作,实现共同的目标;3)焦点是提高整个组织的协调生产率;4)专注于跨职能的过程绩效的获取.此模式构建和谐,强调整体规划,其效率是可控的,即:

1)外部控制(通过董事会和管理层);

2)控制功能,雇用人员数量.全职雇佣职位的员工所做的是已有工作或有客户明确需求,法律或条例允许的工作(由组织保证内部人员招聘达到实际授权发布水平);通过预算,其额外的职位(超出授权后的限制)是由合同雇员或顾问填补;

3)评估过程,评估组织的人员分配和输出的目标任务.生产量性能水平与交付工作的预算,根据假设包含在一个模型中工作贡献的分配职位和预算水平的组合,在可变工作负载的管理波动情况下能否合理使用外部资源.

综上所述,可以有2种不同的“效率”任务,即:

1)外部任务,受托责任的日常管理工作,在达到预期生产工作的基础上加强控制措施,是生产力的强制性任务,在符合相关要求的同时,根据公认客户同意的措施进行评估.从“大电子”效率的角度来看就是组织生产力的评价.

2)内部任务,最大限度地提高过程效率,通过明智的分配可用人力资源(包括员工和外部承包商以及顾问),选定(或发展)有能力完成分配任务所需的输出,使生产力结果满足组织的需要.这就需要管理好“小电子”效率,产生出“大电子”效率.

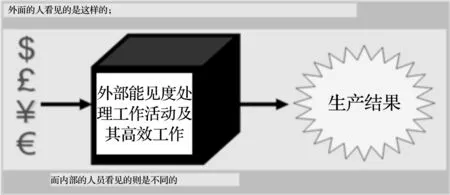

图3 组织工作的外部视角Figure 3 External perspective of your organization’s work

在内部,工作被认为是人、系统、结构和流程的一个复杂网络.这些结合在“黑盒子”里的工作如何运作就是一个组织的过程模型(图3),从外部视图看出不同信息所需的输出或生产力.而在内部,通过协调努力,利用他们的时间来实现工作输出所需的性能结果.

效率应该怎样形成?首先,组织需要创建一种方法来做基本工作,这是效率的能力构建阶段.一旦组织有能力做这项工作,便专注于成长和扩张.

当组织已具备能力和生产能力时,就已经建立了一个基准效率,这就是小电子效率,即根据最后期限完成工作的能力,但付出的努力不一定最少.仅专注于“小电子”效率组织是不能提高长远的效率的,因为这只是促进小工作组的运行,并可能造成跨工作组的跨职能运行问题.成熟的组织必须关注发展协同效应,即“大电子”效率.内部效率需要“深入认识”组织怎样工作才能使其转化为更高能力的组织[6].

1.3贝叶斯矩与渊博知识体系

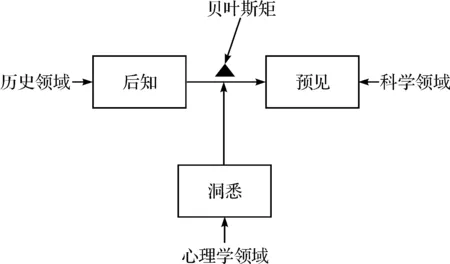

在Shewhart的第二本著作《质量控制中的统计方法》的结语中,W.Edwards Deming这样评论Shewhart方法的应用:“后见补充先见,事后的观点经常极大地增加了事前观点”,并从中获得了启示.图4表示的是科学探究的过程.其中:后知,如何利用历史数据,从以往的经验来发现因果关系;预见,作为过去经验和知识的结果,如何预计将来可能的结果;洞察:如何看待过去的经验数据,并解释其在决策中的意义.

图4 科学探究的过程Figure 4 Process flow of scientific inquiry

贝叶斯矩法是一个有力的工具,即在已知时间点上所观察到的现象,通过心理学模型解释了在实体和决战基础上使用的知识、时间或意识的约束水平(如实际界限).

W. Edwards Deming在他的《新经济观》-书(1992,1994)中提出了“渊博知识体系”,但仅提供了一个框架而没有他个人的理论基础或判断,多是源于一些论著(表2).知识理论告诉我们,一个论述,既使是准确地符合对过去的观察,但如果用来传达知识,在对未来进行预测时也会有犯错的风险.换言之,信息,无论多么完整和快速,也不是知识.知识有时间扩散性.知识来源于理论.没有理论,就没有办法利用我们所获得的信息.

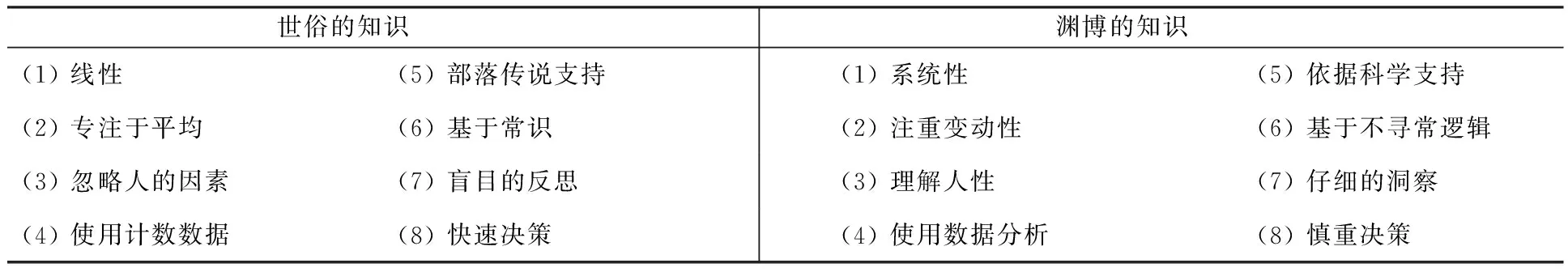

渊博知识促进转变,Deming的“渊博知识系统”将会被重构为“渊博知识理论”.什么是渊博的学问呢?统计能了解真实世界的过程,使未来状态和过程以一定的概率来预测.渊博的知识=过程再现的统计知识.可以从四个维度来识别Deming的渊博知识: 1)系统结构,了解正在工作的系统和正在决策的系统(过程管理);2)过程变化的统计思想,系统操作的知识来源于对绩效变化的研究,改进要求对变化原因的控制(统计思想);3)知识发展,知识来源于观察工作、定义、测试和确认理论(测量系统);4)心理影响,人的行为须被理解、激励和协调才能达到结果(协同文化).追求什么样的知识,渊博的还是世俗的?如何区分二者(表3),我们需要“渊博知识”来提高(图5).

综上,我们应该怎样定义渊博知识呢?渊博知识是对真实世界的过程行为进行统计理解,使得对未来的预测具有一定的准确性.因此,我们需要渊博知识来改进.

表2 组成戴明渊博知识(源于休哈特)的参考论著

表3 两种知识方法的区别

图5 利用渊博知识改进的流程 Figure 5 Flow used “profound knowledge” to improve

2战略管理过程

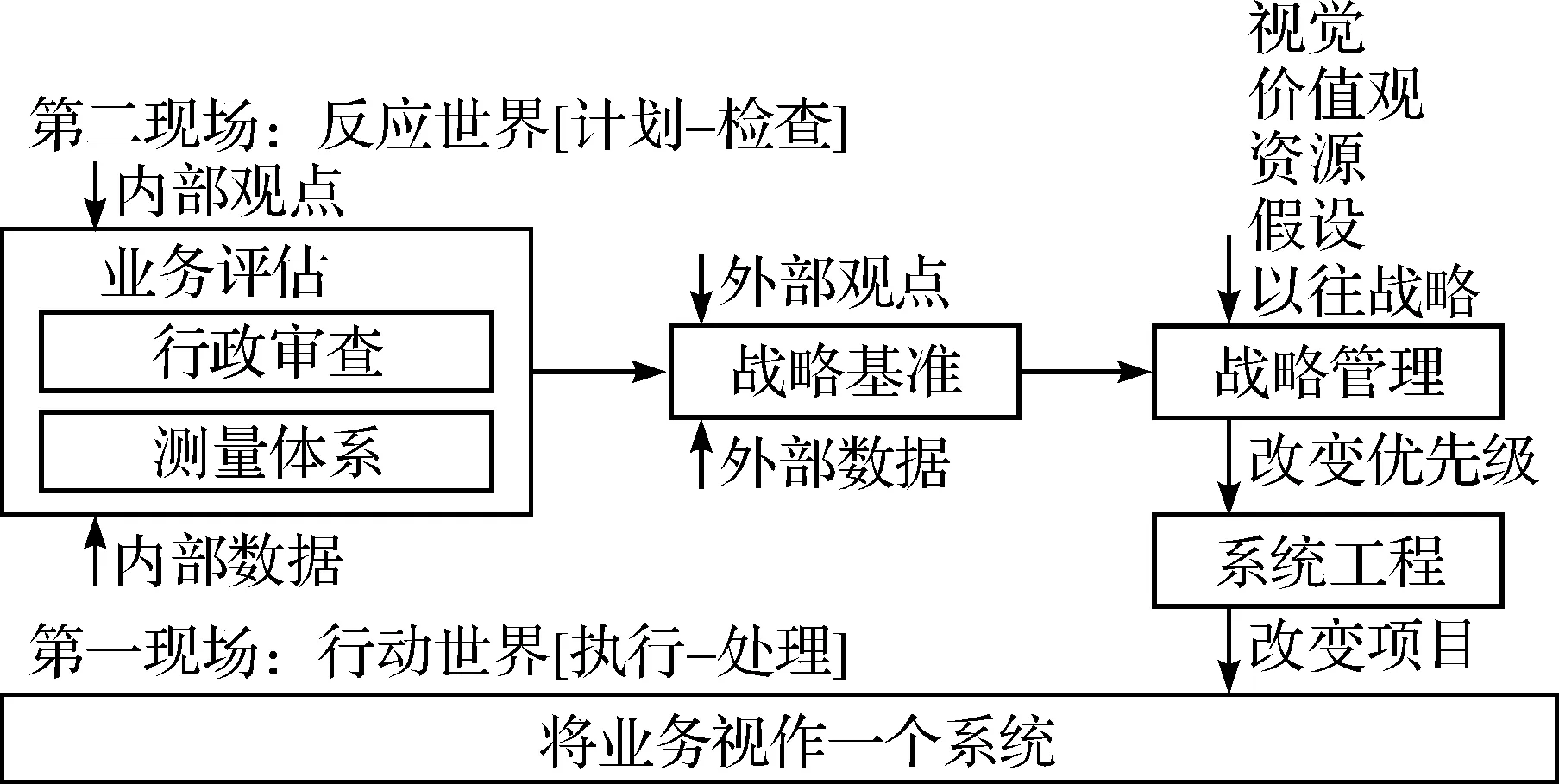

渊博知识的实践就是战略.为了实现预定战略必须关注其管理过程,就是战略分析、选择、评价与实施及控制三个环节相互联系、循环反复、不断完善的一个动态管理过程(图6).

图6 战略管理过程Figure 6 Strategy management process

战略分析指的是通过客观分析,奠定良好坚实的基础.主要内容包括环境分析,同行业竞争者的竞争力分析,不同利益相关者的期望值分析等.由日本高管们在1950年日本科学家和工程师联盟研讨班上利用戴明循环改造而成,它是全面质量管理所应遵循的科学程序.

2.1PDCA循环

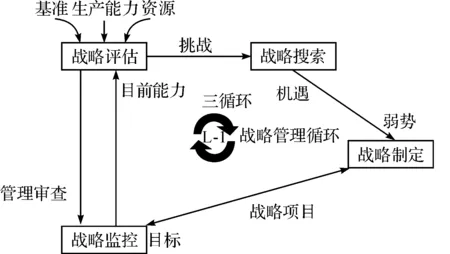

战略管理循环(L-1),即第一次循环(图7),首尾相连的PDCA(Plan-Do-Check-Act)循环,也就是:战略搜索(计划,P),战略制定(执行,D),战略监控(检查,C)和战略评估(处理,A).四个过程不是运行一次就结束,而是周而复始进行.一次循环解决一些问题,未解决的问题进入下一个循环,这样阶梯式上升的,不断完成年度计划和其余3次循环(L-2, L-3和L-4).

图7 战略管理过程-第一次循环Figure 7 Strategy management process -Loop 1

战略部署循环(L-2),即第二次循环(图8).战略布置是通过谈判制定具体的实施计划和目标,完成改进项目.这个过程始于达成一致的项目,终于一个具体的实施计划.

图8 战略管理过程-第二次循环Figure 8 Strategy management process-Loop 2

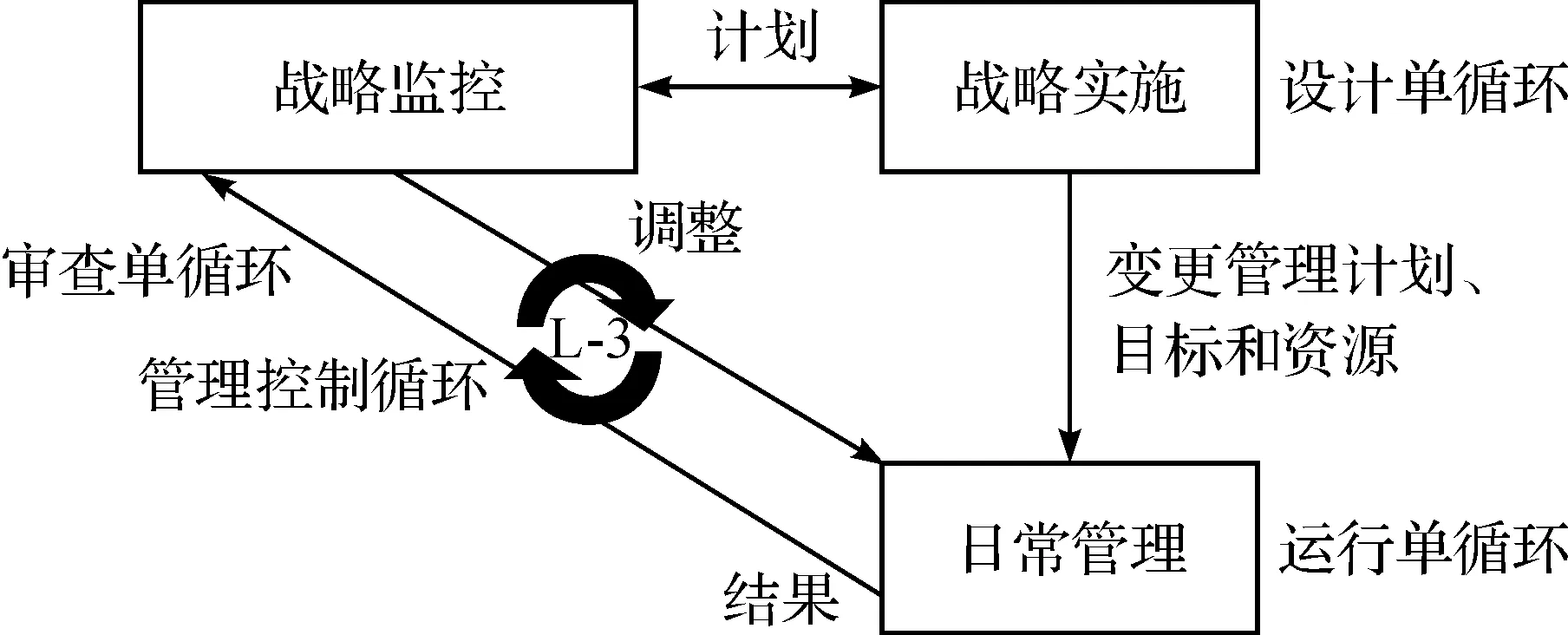

战略管理的控制循环(L-3),即第三次循环(图9)提供的战略整合到基于商定的实施计划的日常管理制度和管理PDCA循环过渡到SDCAC(Standarlize-Do-Check-Action),从而转换为常规的组织工作.这个过程始于部署一个详细的实施计划,并结束在整合到日常管理系统中.

图9 战略管理过程-第三次循环Figure 9 Strategy management process-Loop 3

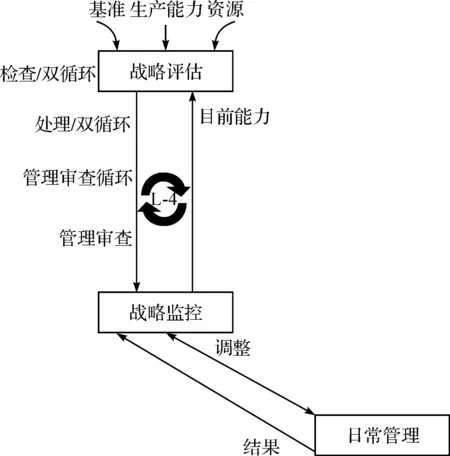

战略管理评价循环(L-4),即第四次循环(图10),是对变化的实施组织的转型进行高层管理监督以实现战略意图.这一过程首先对所有过程改

图10 战略管理过程-第四次循环Figure 10 Strategy management process-Loop 4

进项目进行偶尔的审查(通常是每季度),以及在战略搜索阶段之前对全组织当前的状态进行分析.这一过程将外部市场竞争者、技术、经济全球化趋势的调查和内部日常运行深入评估相结合,来确定战略改进阶段的改进机会。

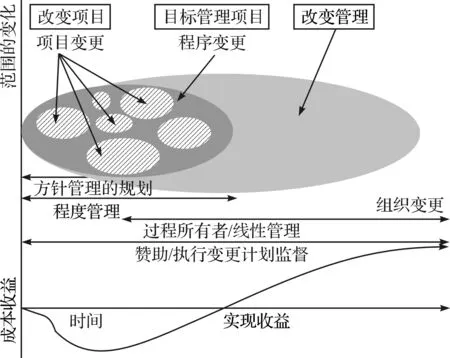

2.2用投资组合来推动长期变化

投资组合是美国学者Markowitz提出投资组合理论,若干种证券投资组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但其风险不是这些证券的加权平均风险.也就是说,投资组合能降低非系统性风险.如果在质量管理领域学习该投资组合(图11),将会出现很大的思路转变.

图11 投资组合驱动长期变化Figure 11 Portfolio of projects to drive long-term change

这些精明的转变需要渊博的知识.渊博知识提高了对现实世界的过程行为的理解,进而可以

以一定的准确度预测未来.渊博知识不同于世俗知识,后者是构建在运用平均数据,确定性的、线性思维基础上的.渊博知识需要:1)一个系统的视角以便理解过程的整体性特点;2)对过程波动的统计认识,以便能识别控制和改进的原因;3)不断发展对事物实际运行方式的客观认识;4)理解人类互动和决策过程的心理本质.

由于能更全面地了解影响所期望转变的所有组织的组成部分,获得这一渊博知识提升了组织决策的质量.

3结语

质量管理是一个永恒的话题,其核心就是确定质量方针、目标和职责,依靠学习所获得的渊博知识有助于提升质量管理过程研究向纵深发展,探索质量研究中所涉及的学习和渊博知识问题 .

【参考文献】

[1]ARGYRIS C. Personality and Organization[M]. New York: Harper Collins, 1957.

[2]ARGYRIS C. Interpersonal Competence and Organizational Effectiveness[M]. Homewood: Irwin, 1962.

[3]ARGYRIS C. Integrating the Individual and the Organization[M]. New York: John Wiley & Sons, 1964.

[4]ARGYRIS C. Organization and Innovation[M]. Homewood: Irwin, 1965.

[5]ARGYRIS C. Theory in Practice: Increasing Professional Effectiveness[M]. San Francisco: Jossey-Bass, 1974.

[6]WALTER A. Statistical Method from the Viewpoint of Quality Control[M]. New York: Dover Publications, 1986: 149.

(翻译:王兰州;审校:胡静)

Managing and learning for quality: The theory and practice of profound knowledge

Gregory H. Watson

(Academy for Quality, Milwaukee 53202, USA)

Abstract:Management systems must develop in ways that are revolutionary in their thought processes-flexibly and dynamically reformulating quality is a positive force in managing organizations: it seeks to improve or better performance outcomes and results. Reliability is a counterforce in organizations: it seeks to eliminate or reduce opportunities for failure. Innovation is the process for thinking and acting differently than has been done in the past. Sometimes it requires destruction of the past in order to create a more favorable future. First, we address how quality and reliability support the moment of choice where decisions about futrure direction convert strategic thinking into implementation action taht will transform the way an organization operates. Then, we explain how can quality professionals design and develop their quality systems to assure innovation that creates a more reliable and responsive organization is achieved in a timely manner. Developing a strategic approach to the design and operation of quality management systems provides a means to assure the end of a highly competitive organization whose quality performance actually enhances the value of the customer’s experience.

Key words:quality management; quality performance; value of the customer’s experience

【文章编号】10041540(2016)01-0011-07

DOI:10.3969/j.issn.1004-1540.2016.01.002

【收稿日期】2015-11-07《中国计量学院学报》网址:zgjl.cbpt.cnki.net

【作者简介】Gregory H. Watson(1948- ),男,国际质量科学院(IAQ)前院长、理事长,现为IAQ荣誉院士,主要研究方向为质量管理、应用统计和可靠性工程.E-mail: greg@excellence.fi

【中图分类号】F406.3

【文献标志码】A