中国文化产业政策变迁及其有效性实证研究

——基于转型经济中的政府竞争视角

2016-06-15王凤荣夏红玉

王凤荣 夏红玉 李 雪

中国文化产业政策变迁及其有效性实证研究

——基于转型经济中的政府竞争视角

王凤荣夏红玉李雪

摘要:文化产业是朝阳产业和战略新兴产业,也是转型经济中各级政府竞争的产业载体之一。自1978年至今我国文化产业政策的变迁路径,本质上导源于中国式分权下中央与地方政府、地方政府之间的竞争与博弈。本文运用面板数据模型从政策解构角度实证考量文化产业政策有效性。研究发现:财政政策工具促进了文化产业发展;由中央政府和地方政府颁布的不同层级文化产业政策具有时效性差异,并呈现总体意义上的时滞特征;文化产业政策空间分布凸现东中西区域性差异并显示出差异有效性。这些发现对于匡正政府部门的竞争行为与优化文化产业发展环境具有现实价值。

关键词:文化产业; 产业政策变迁; 政府竞争; 政策有效性

一、问题的提出与文献回顾

重。以传媒业为例,我国采取的“属地化管理”政策导致广电和报纸呈现中央、省、地市和县的四级管理体制或者中央、省、地市的三级或者三级半管理体制,这种条状体制导致要素不能有效的流动,加大了市场交易成本。二是重复建设、产业结构趋同现象严重。各地文化产业园区的争相发展即为一个典型案例。统计显示,截止到2014年1月,在全国超过2500家的文化产业园区中,有70%以上处于亏损状态,真正盈利的不超过10%*资料来源:http://www.cnscn.com.cn/news/show-htm-itemid-7278.html,访问时间:2015年5月18日。,很多园区运营商没有明确的发展目标,为了尽快收回成本,甚至让餐饮、娱乐等商业形态大举进驻,让文化产业园变得“不伦不类”,不少园区被迫转型。三是某些领域无序竞争、恶性竞争。例如,“历史文化名人资源争夺战”在许多地方频频上演。由于争夺双方更多关注的是文化名人背后的经济利益,而文化名人本身所具备的文化内涵反而被淡化。这种无序竞争现象不利于民族文化的传承和发展,最终也损害了以此为载体的文化产业健康发展。

事实上,我国自改革开放以来政府不断加大对文化产业的投入,同时出台了大量促进和规范文化产业发展的政策和措施。笔者依据文化政策图书馆进行梳理统计,剔除明显属于文化事业的政策文本后,发现自1978年以来政府出台且至今仍有效的文化产业政策有3411条, 其中中央政府出台的政策有1977条,地方政府出台的政策有1434条。如此庞大的文化产业政策数量,呈现怎样变迁路径与分布特征,其实现的政策绩效如何?实证分析这些问题,既是对文化产业政策“生成机制”——政府之手在文化资源配置过程中的作用机理的客观刻画,也是对文化产业政策“作用机制”——文化产业发展效应的理性考量,这正是本文的宏观立意所在。此外,在理论上为政府干预理论的结构主义与新古典主义争论提供经验支持,同时对于匡正政府部门的竞争行为与优化文化产业发展环境具有现实价值。

由上可见,对文化产业政策的既有研究,多是定性的描述性分析,特别是国内学者基于我国特有的体制背景对文化产业外延的界定模糊,通常把文化事业囊括在内。还没有检索到对我国文化产业政策全景式和系统性分析的文献;鲜有学者将政策数量纳入到对政策有效性的实证研究中。因此,本文首先运用政策文件解析法,对政策文件的时间分布、层级分布、文本内容等进行描述性分析,多维度刻画文化产业政策的变迁特征,并从政府竞争视角探索驱动文化产业政策变迁的制度动因,探索文化产业政策的生成机制。在此基础上,从政策解构角度利用面板数据模型实证分析文化产业政策与文化产业发展的关系,定量考察文化产业政策的作用机制。最后从区域比较层面,对文化产业政策的东、中、西空间格局及其有效性进行了定量比较分析。本文在以下两个方面拓展或丰富了相关研究:第一,立足于政府竞争这一新视角研究文化产业政策变迁问题,为转型经济中产业政策生成机制研究提供了经验证据。第二,从实证角度研究文化产业政策的有效性,探索了产业政策绩效及其影响机制。

本文结构安排如下:第二部分是相关理论分析,并在此基础上提出研究假设;第三部分为文化产业政策变迁及其动因分析;第四部分是研究设计和实证检验结果分析;最后是结论与启示。

二、理论分析与研究假设

(一)政府激励机制、竞争行为与文化产业政策演变

在财政激励和政治激励驱动下的地方政府竞争通常主要围绕资源集聚展开,而产业政策的执行或“再制定”是其重要抓手。陈玲等(2010)*陈玲:《双重激励下地方政府发展新兴产业的动机与策略研究》,《经济理论与经济管理》2010年第9期。研究发现,地方政府执行中央政府产业政策的实质动机是经济激励。由于新兴产业的市场回报无法现时兑现,且其发展前景与本地的资源禀赋情况密切相关,因此对地方政府的经济激励呈现很大的不确定性和差异性。地方政府故而在平衡经济发展和政治晋升的情况下做出实动、暗动、伪动、缓动等不同选择。在文化资源禀赋和经济发展水平差异化背景下,我国文化产业的发展在东、中、西部存在着严重的不平衡性,东部地区文化产业发展速度最快,中部地区次之,西部地区较差,并形成了东部地区市场主导型、西部地区政府主导型和中部地区综合型的发展模式(梁君、陈显军,2012)*梁君、陈显军:《我国区域间文化产业发展差异研究》,《经济纵横》2012年第4期。。各地文化产业相互竞争造成的产业布局不合理,不仅没有形成优势互补、协同发展的局面,还造成大量重复投资,带来资源浪费。

可见,文化产业政策作为政府干预经济资源配置的一种制度安排,是镶嵌在中国经济转型制度框架中并伴随中国式分权改革而演变发展,本质上是中央政府与地方政府、地方政府之间的竞争与博弈的结果。

(二)政策工具、政策层级与文化产业发展绩效

从政策解构角度实证考量政策有效性的文献较少,比较有代表性的研究视角,一是政策工具对政策有效性的影响。文化产业政策作为政府干预社会文化资源配置的制度安排,其常用政策工具有经济手段、行政手段、法律手段。经济手段包括财政措施(财政拨款或补贴、税收优惠等)和金融措施(低息贷款、政府保证贷款、信贷配给)。行政手段包括直接统制,如对特定商品、资本、技术的进出口限制,外汇集中管理,对生产数量和投资的限制等;制度的创设与废止,诸如各种许可认可权制度等。法律手段包括各级政府颁布的具有法律效力的法律、行政法规、部门规章、通知等。学者们普遍肯定了经济手段对文化产业的促进作用。杜晓燕(2011)*杜晓燕:《美国财政政策对文化产业投融资的支持探析》,《财政监督》2011年第12期。认为美国对文化产业的持续繁荣与其财政政策的支持是密切相关的,优惠的财政政策是文化产业顺利实现投融资的有力保障。很多学者研究了财税政策对促进产业发展的重要意义(张新、安体富,2012*张新、安体富:对我国税收信息化现状的反思与国际借鉴》,《税收经济研究》2012年第52期。;郭玉军、李华成,2012*郭玉军、李华成:《欧美文化产业税收优惠法律制度及其对我国的启示》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2012年第1期。;毕佳,2010*毕佳:《政府对中小企业金融扶持政策研究》,硕士学位论文,上海交通大学,2010年。)。我们认为,在中国投资驱动性经济增长模式下,财政政策工具能促进文化产业的发展。

基于以上分析,本文提出以下假设:

假设1:中央与地方政府、地方政府之间的竞争与博弈,是文化产业政策变迁的制度动因。

假设2:财政政策工具——文化财政投入对文化产业发展具有促进作用。

假设3:地方政府文化政策具有即时有效性,而中央文化政策具有长期有效性;文化产业政策效果在总体上具有时滞性。

假设4:文化产业政策分布具有东中西区域差异性并呈现有效性差异。

三、文化产业政策变迁:基于政府竞争视角的描述性分析

(一)我国文化产业政策的总括性描述

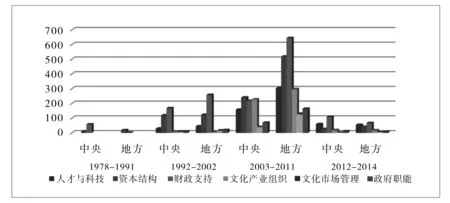

我国文化产业政策从改革开放起步发展至今,在政策数量和政策层级方面发生了巨大变化,如图1所示。从政策数量来看,纵观1978年至2014年期间,我国文化产业政策数量呈现先升后降走势。1978年至2006年期间,我国文化产业政策数量呈现上涨趋势;从2006年至今,文化产业政策体系不断完善,文化产业政策每年新增数量逐年下降。从政策层级来看,中央政府颁布的政策数量总体占优,凸显出政策驱动的自上而下特征;地方政府出台的文化产业政策数量自1992年以来出现快速增长,并阶段性超过中央,呈现领先态势。

图1 我国每年新增文化产业政策变化图

(二)基于文本解析法的政策变迁及其动因研究

鉴于政策文本体现的是非量化信息,本部分接下来将运用内容分析法,对政策文本进行关键词抓取,进而对文化政策演变过程及其制度动因展开分析。具体来说,本文从人才与科技支持、资本结构调整、财政支持方式、文化产业组织、市场秩序管理和政府职能等六个方面选取关键词,具体指标选取如表1所示。

表1政策内容指标的关键词选取

依据表1,在关键词抓取过程中,如果在某条政策中一个关键词出现的频率为5以上,依旧按5处理,然后把所有政策的关键词进行统计,具体统计结果如图2所示:

图2 我国文化产业政策层级与政策内容分阶段分布图

由图2可见,我国文化产业政策经历了从管制、规范到鼓励支持引导文化产业发展的变迁。从政府之间关系的角度,我们将文化产业政策发展界定为以下四个阶段:

第一阶段(1978年至1991年)是集权制下的“央主地从”阶段。受制于计划经济和政治集权制度,该阶段我国文化产业政策呈现自上而下的驱动特征,中央政府在在政策制定过程中占主导地位。中央文化产业政策内容以管制为主,多表现为行政命令和强制性指令;其政策工具主要倚重财政支持。地方政府和部门制定的文化产业政策数量相对较少,更加偏重于资本结构的调整。第二阶段(1992年至2002年)是分权制下的“央地博弈”阶段。伴随着我国分权式改革,地方政府获得了一定的财权与事权。基于来自中央政府的政治激励与经济激励,同时由于文化产业作为新兴产业的市场回报具有不确定性,地方政府以颁布地方法规形式促进文化产业发展,具有“试动”性*我们认为,在央地博弈模式下,除了陈玲等(2010)等描述的地方政府在平衡经济发展和政治晋升的情况下做出实动、暗动、伪动、缓动等选择外,地方政府出台相应政策还具有试探和实验性质,属于“试动”。。该阶段地方政府文化产业政策逐渐增多,但从数量来看,地方加总的文化产业政策并没有超过中央。地方政府出台财政补贴、税收、租金优惠的措施,实验性鼓励和促进当地文化产业的发展。第三阶段(2003年至2011年)是分权制下的“地方竞争”阶段。基于中央集权下强化的政治激励,特别是官员晋升考核的经济绩效导向,地方政府进一步展开促进GDP 增长的标尺竞争。为了促进当地文化产业经济的发展,实现以GDP为首的政绩考察目标,各地政府的竞相大量出台文化产业政策,具有“实动”性。该阶段是文化产业政策数量的倍增阶段,地方政府制定的文化产业政策明显增加,显著超过中央颁布的政策数量。地方政府突出强化财政政策工具,文化产业政策内容趋于多样化,更加关注引入社会资本、培育文化产业组织和健全文化市场管理等。第四阶段(2012年至今)是文化产业政策进入分权-合作制下的“央地共治”阶段。该阶段我国文化产业政策新增数量明显减少,政策制定过程逐步呈现出自下而上、央地共治特征。中央政府政策多为文化市场结构的调整和文化市场体系的完善等内容,地方政府制定的文化产业政策更加关注新兴文化产业和领域的发展、更加注重保护和发展小微企业,增大政策扶持力度,引导文化消费。在某些领域地方政府政策创新先于中央政府,地方政府政策引领国家文化产业政策的演进。

由上可见,自1978年至今,我国文化产业政策经历了集权制下的央主地从、分权制下的央地博弈与地方竞争到分权合作制下的央地共治等四个阶段,这一变迁路径本质上导源于中国式分权下中央与地方政府、地方政府之间的竞争与博弈。假设1得以证实。

四、基于面板数据模型的文化政策有效性分析

(一)样本数据来源

本部分选取全国总体及29个省份(新疆、西藏、香港、台湾地区、澳门的数据缺失量大,因而除去),时间范围为1996-2013年的年度数据。所有数据取自《中国统计年鉴》、《中国文化文物统计年鉴》及各省统计年鉴,所有计算均用计量分析软件Stata12.0完成。

从东、中、西地区差异考虑,不同地区经济发展水平和文化资源禀赋不同,对文化产业的重视程度也不同,文化产业政策效果可能存在地区差异。在总体样本的基础上,为了进一步考察文化产业政策对东、中、西部地区文化产业发展的具体影响,本文将29个省级数据按地理区域进行划分,东部地区包括山东、浙江、江苏、福建、广东、海南、河北、辽宁、北京、上海、天津11个省、直辖市。中部地区包括湖北、湖南、江西、河南、陕西、吉林、黑龙江、安徽8个省。西部地区包括内蒙古、陕西、甘肃、青海、云南、四川、重庆、宁夏、贵州、广西10个省、自治区。

(二)变量的选取

1.被解释变量。文化产业总产出(output),用文化市场经营机构总产出表示,剔除了公益性文化事业机构的产出部分,更符合本文的研究宗旨。文化市场经营机构是指从事文化经营和文化服务活动的机构,主要有演出经营机构、文艺表演团体、演出场所经营单位、娱乐场所、经营性互联网文化单位、互联网上网服务营业场所(网吧)、艺术品营业机构、动漫产业等。

2.解释变量。第一类变量是财政政策工具——财政对文化产业投入的指标有文化、体育、娱乐固定资产投资(fixasste),公共财政文化体育广播传媒支出(pubfinance),文化文物部门财政拨款(fiscalfund)。第二类变量是代表政府对文化产业进行政策调控的文化产业政策数量。文化产业政策数量是根据中央、地方政府职能部门颁布的1996-2013年文化政策文本统计所得,主要考察政府出台的政策数量的频度对文化产业发展的影响,并区分由中央政府颁布和地方政府颁布形成的两个政策层级对文化产业发展所产生的不同影响。首先,我们划分为当年中央政府(部门)出台的文化政策数量(centralpolicy)、地方政府(部门)出台的文化政策数量(localpolicy)。考虑到政策一旦颁布除非废止一般持续有效,且政策自颁布到实际发挥效果一般具有时滞,我们加入两个对比指标,1996年至当年加总的中央文化政策数量(totalcentralpolicy)、加总的地方文化政策数量(totallocalpolicy)。

3.控制变量。反映经济发展水平的人均GDP(pergdp)、反映文化消费水平的城镇居民家庭平均每人全年文教娱乐消费支出(consume)、反映文化领域某一行业发展水平的图书出版总册数(books)、剧场影剧院收入(film)、旅游收入(tourism)、反映文化产业市场化水平的指标(marketization)。其中文化产业市场化水平用文化市场经营机构数/(文化市场经营机构数+文化事业机构数)得到。

(三)研究设计

在进行回归前,根据面板数据平稳性检验(LLC检验、IPS检验)发现有几个指标非平稳,为了得到平稳面板,也为了消除一些指标指数性增长趋势,对人均GDP用其增长率(gdp1)代替,图书出版总册数及四个政策数量指标保持不变,其余指标取log。经过这些处理,所有指标都是平稳的。

模型的基本形式如下:

lnoutputi,t=ci+α1lnfixasstei,t+α2lnpubfinancei,t+α3lnfiscalfundi,t

+α4centralpolicyi,t+α5localpolicyi,t+α6totalcentralpolicyi,t

+α7totallocalpolicyi,t+α8lngdp1i,t+α9lnconsumei,t+α10booksi,t

+α11lntourismi,t+α12lnfilmi,t+α13marketizationi,t+μi,t

(四)实证结果分析

1. 总体面板的描述分析(原始数据)

表2总体变量数据的描述分析

表2显示,1996-2013年期间,全国人均GDP由1996年的2093元最小值增长到2013年的99607元最大值;城镇居民家庭平均每人全年文教娱乐消费支出由374.95元增加到2233.5元;经营性文化产业总产出由206.5亿增加到2033.88亿,文化产业财政投入也飞速增长。中央政府出台了1446条文化产业政策,地方政府出台的文化产业政策总数为1189条。相比较而言,文化产业的消费、总产出的增长速度落后于经济总量的发展速度。

2.变量之间的相关性分析

表3变量之间的相关系数

由表3可见,财政政策工具指标——文体娱固定资产投资、公共财政文体广传费用支出、文化文物部门财政拨款与文化产业总产出高度正相关。文化产业总产出与当年地方文化政策数量、加总的地方文化政策数量、加总的中央文化政策数量正相关,与当年的中央文化政策数量负相关。

3.政策工具的有效性:财政投入对文化产业发展的影响

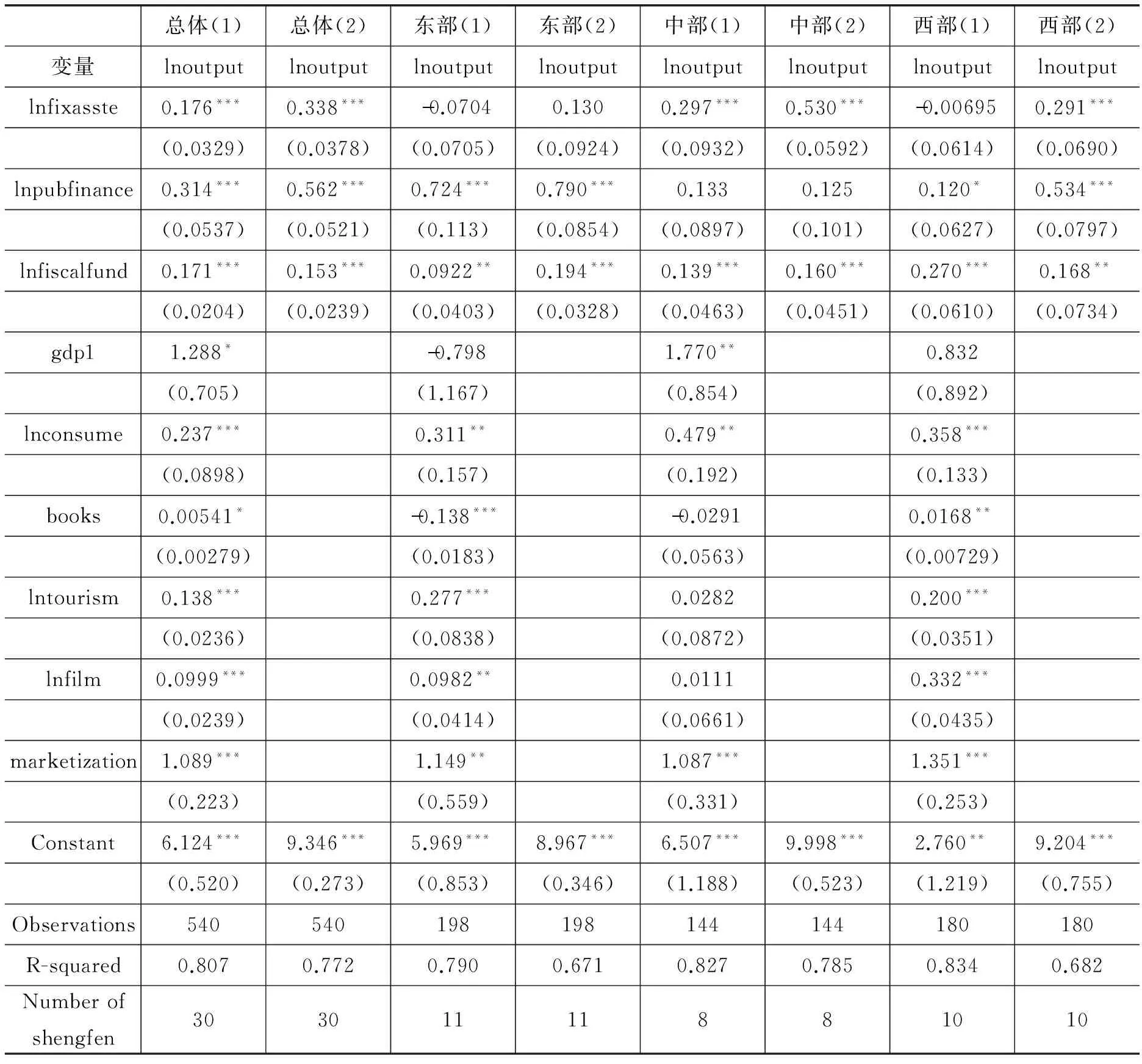

表4财政投入对文化产业发展影响的计量结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著。

由前文的政策文本分析可知,财政政策是我国文化产业政策变迁过程中贯穿始终的重要政策工具,本部分实证考察这一政策工具的有效性。为此,本文对总体、东部地区、中部地区、西部地区分别做了两组回归,第一组是文化产业总产出对解释变量、控制变量的回归,第二组文化产业总产出只对解释变量的回归。总体来看,文化财政投入的三个指标都呈现显著正相关。就东部地区而言,公共财政文体广传费用支出,文化文物部门财政拨款与文化产业总产出显著正相关,文体娱固定资产投资未通过显著性水平。就中部地区而言,文体娱固定资产投资、文化文物部门财政拨款与文化产业总产出显著正相关,公共财政文体广传费用支出符号为正,未达到显著性水平。就西部地区而言,公共财政文体广传费用支出、文化文物部门财政拨款始终显著,符号为正。因此,从整体来讲,文化财政投入对文化产业发展起到了显著的促进作用。假设2得以证实。

4.政策层级与政策时效性:总体与分期考察

表5文化政策层级与政策时效性:总体与分期计量结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著。

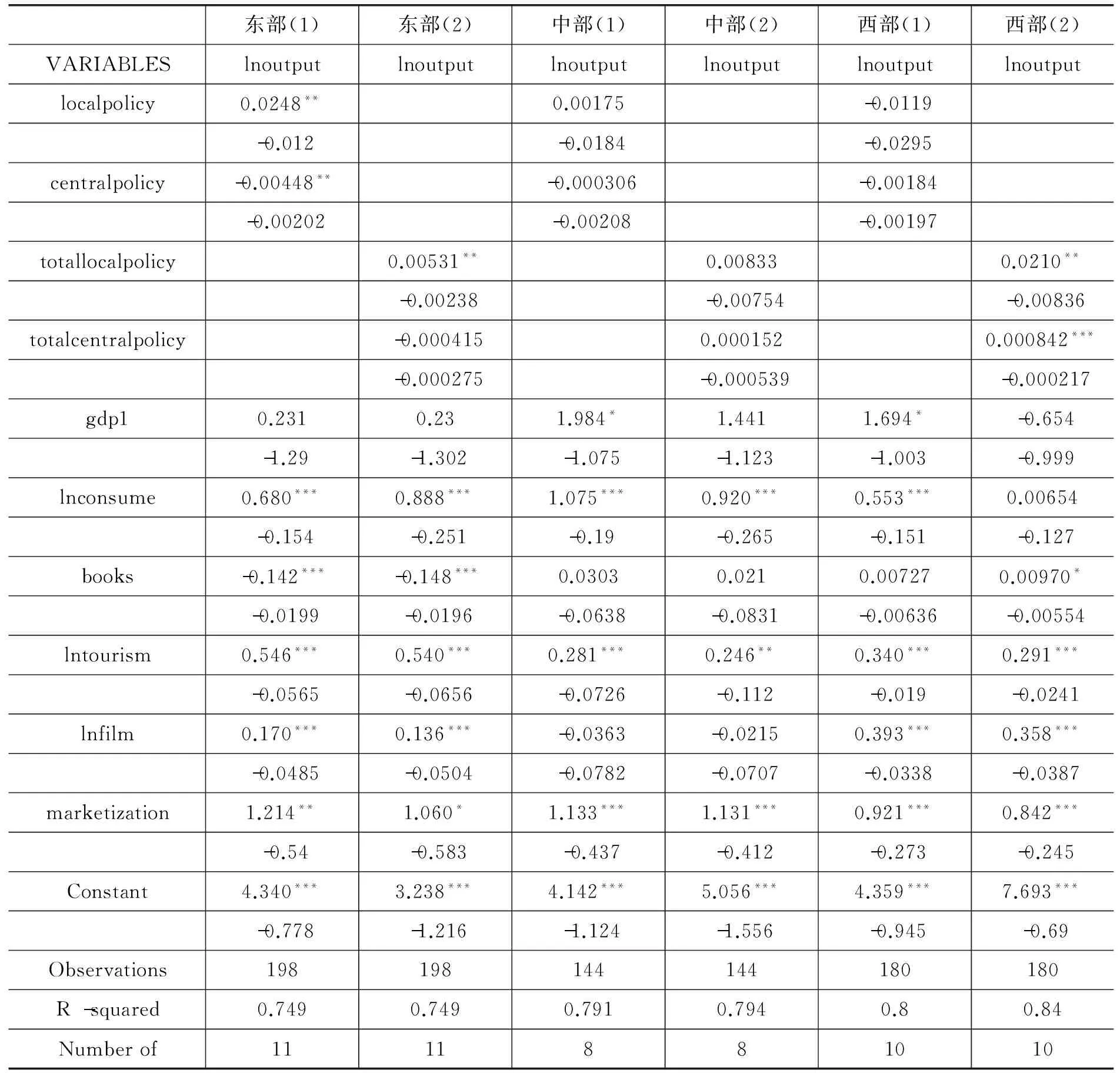

为了对比分析中央和地方出台的文化产业政策对文化产业发展的影响时效,本文共做了六组回归,见表5。前三组是文化产业总产出对当年的中央文化政策数量、当年的地方文化政策数量的回归,其中第一组回归的时间范围是1996-2013年,第二组的时间范围是1996-2005年,第三组的时间范围是2006-2013年。后三组是文化产业总产出对加总的中央文化政策数量、加总的地方文化政策数量的回归,时间跨度与前三组相同。2006年是“十一五”规划的开局之年,从我们统计的文化产业政策数量来看,从1996年的125条到2006年的295条峰值,2006年之前文化产业政策数量总体上一直在稳步上升,之后政策数量大幅下滑,“十一五”后政策数量明显小于“十一五”前,所以我们选择以2006年为分界点。

由回归结果可以发现,就地方文化产业政策而言,无论是当年的文化政策数量还是加总的文化政策数量,结果始终显著为正,并且后者系数小于前者。表明地方文化政策能够显著的促进文化产业的发展,地方的文化政策落实情况比较好,随着时间的延长,颁布越久的地方政策效果呈下降趋势。就中央文化政策而言,由前三组回归结果可以看出当年的中央文化政策数量要么不显著,要么显著为负。后三组回归结果显示加总的中央文化政策在2006年以前不显著,2006年以后显著为正,1996-2013年总体上显著为正。由此可见,地方政府文化政策具有即时有效性,而中央文化政策具有长期有效性;文化产业政策效果在总体上具有时滞性;且“十一五时期”后的中央文化政策效果明显好于“十一五时期”前。假设3得以证实。

5.文化产业政策的区域分布与有效性分析

表6文化产业政策区域分布与有效性计量结果

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著。

表6报告了对总体和区域的回归结果。第一组是文化产业总产出对当年中央政府颁布的文化政策数量、当年地方政府颁布的文化政策数量、控制变量的回归,第二组是文化产业总产出对加总的中央文化政策数量、加总的地方文化政策数量、控制变量的回归。结果表明,就东部地区而言,地方文化政策始终有效,中央文化政策数没有实际效果。就中部地区而言,无论是中央文化政策数量还是地方文化政策数量均不显著。就西部地区而言,当年颁布的中央、地方文化政策数量没有通过显著性水平,加总的中央、地方文化政策数量均显著为正。因此,整体来看,文化产业政策效果呈现东中西区域差异性。假设4得以证实。

6.稳健性检验

为了考察实证结果的稳健性,本文对部分解释变量做了改变。解释变量文化文物部门财政拨款用文化事业费(lnshiyefei)代替,文化、体育、娱乐固定资产投资用文化事业完成投资(lninvest)代替,总体面板回归结果显示解释变量的符号和显著性与原模型基本一致,因此实证结果是稳健的。具体见表7。

表7稳健性检验

注:***、**、*分别表示在1%、5%、10%的水平下显著。

五、结论及政策建议

文化产业是朝阳产业和战略新兴产业,也是转型经济中各级政府竞争的产业载体。自1978年至今,我国文化产业政策经历了集权制下的央主地从、分权制下的央地博弈、地方竞争到分权合作制下的央地共治等四个阶段,这一变迁路径本质上导源于中央与地方政府、地方政府之间的竞争与博弈。运用面板数据模型从政策解构角度实证考量政策有效性,研究发现,财政政策工具促进了文化产业发展,文化产业政策的层级性具有时效性差异,并呈现总体意义上的时滞特征;文化产业政策空间分布凸现东中西区域性差异并显示出有效性差异。这些发现对于匡正政府部门的竞争行为与优化文化产业发展环境具有现实价值。

上述发现具有一定的政策启示意义。首先,刺激文化需求,鼓励文化企业发展。我国人均文教娱乐支出只占到人均GDP的6%,文化市场未得到充分开发。为此,政府应出台政策刺激消费者的文化产品需求,释放消费者对文化产品消费潜力;同时鼓励文化企业做大做强,增加有效供给。其次,适当加大财政投入,扶持文化产业发展。我国文化产业正处于快速发展阶段,应适当加大对文化产业的财政投入,提高财政支持的效率。第三,完善央地共治,促进文化产业发展。中央政府应当设计有效的激励机制与惩治机制使得中央、地方文化产业发展目标一致,提高政策之间的相互协调性;改变地方政府不良竞争现状,协调区域文化产业发展。此外,扭转文化产业政出多门的现状,提高政府执政效率,为文化产业发展提供良好的生态环境。

[责任编辑:张爱琴]

An Empirical Study on the Efficiency of Chinese Cultural Industry Policy Evolution—— A Perspective from Government Competition in Transitional economies

WANG Feng-rongXIA Hong-yuLI Xue

(The Center for Economic Research, Shandong University, Jinan 250100, P.R.China)

Abstract:Cultural industry is not only a sun-rising and strategic emerging industry, but also a carrier industry competed by governments at all levels in transition economies. The transition path of our cultural industry policy since 1978 basically results from the competition and game between central and local governments, and among local governments.Based on the perspective of policy deconstruction, we conduct an empirical panel-data analysis to test the policy effectiveness, and find that fiscal policy tools promote the development of cultural industry, and there exist a timeliness difference between different levels of cultural industry policies and a feature of time-lag. We also find that the cultural industry policy distribution has area difference and effectiveness difference. These findings have practical value to correct the competitive behavior between government sectors and optimize the environment of cultural industry development.

Keywords:Cultural industry; Industry policy evolution; Government competition; Policy efficiency

收稿日期:2015—11—06

基金项目:国家社科基金重大招标项目《完善现代文化市场体系与培育骨干文化企业研究》(14ZDA051);国家自然科学基金项目《异质性融资约束、企业并购与实体经济资本配置效率研究》(71573159);国家社科基金重点项目《文化企业兼并重组的路径选择与效应评价研究》(14AGL012)。

作者简介:王凤荣,山东大学经济研究院教授、博士生导师(济南250100);夏红玉,山东大学经济研究院硕士生(济南250100);李雪,山东大学经济研究院硕士生(济南250100)。