黄宾虹绘画艺术撮论

2016-06-15王俊杰

王 俊 杰

(渭南师范学院 莫斯科艺术学院,陕西 渭南 714099)

【艺术研究】

黄宾虹绘画艺术撮论

王 俊 杰

(渭南师范学院 莫斯科艺术学院,陕西 渭南 714099)

摘要:黄宾虹是当代中国画创作由传统形态向现代形态转型期的重要画家之一,同时也是现代中国画坛上的怪杰。他的绘画作品中充满浓厚的文人气息,他对笔墨的见解继承并发挥了宋元文人画的审美情趣。黄宾虹绘画作品所追求的浑厚华滋是对他所推崇的元人山水笔墨的品评结语,同时也是他的山水画的笔墨追求。

关键词:黄宾虹;山水画;花鸟画;艺术特色

黄宾虹的绘画作品,不仅仅是一种艺术独创精神的体现,也是一种个性鲜明的“自我”写照。他已经把自己的情怀全部融入作品中,每一件作品都成了他的标志或“代言品”。黄宾虹是当代中国画创作由传统形态向现代形态转型期重要的画家之一,是中国山水画创作的一座高峰。谈及中国当代绘画创作,尤其是山水画的创作,黄宾虹是一个绕不开且无法回避的人物。因此,我们通过对黄宾虹绘画作品的研究,进而梳理黄宾虹绘画的艺术特色,有助于对当下中国传统绘画及绘画精神再认识,为今后传统中国画如何向现代形态转换提供可资借鉴的依据和方法。本文主要从山水、花鸟两个方面对黄宾虹绘画艺术特色进行撮论。

一、黄宾虹山水画艺术特色

山水画家从心性体验出发,即带着某种情感的体验,进行绘画创作,进而形成独具个性的完整的绘画技巧。因为“情感也是一种感觉方式”[1]34,这种超自然性“使情感变得强烈,强调打破常规的兴趣”,从而将艺术家的修改淋漓尽致地展现出来。此即独得“心源”的方式,此法古有荆浩对景作画“凡数万家”,郭熙“坐穷泉壑”,石涛“搜尽奇峰”,今有黄宾虹“坐观野山”,陆俨少“乘舟观水”等,体现了山水画创作中体悟和凝视物象的重要性。山水与花鸟属于中国画两个不同的画科,花鸟画以花卉、柱石、禽鸟等为表现对象,而山水则以山、石、树、水等为表现对象。黄宾虹的山水画以黑密为主,他那种“黑、密、厚、重”浑然一体的面貌使他拥有“黑宾虹”的美称,他以浑厚华滋的图式风格,形象而直观地诠释着中国绘画的民族性。

绘画创作主体,由于生活阅历、受教育程度、知识结构的不同,对美的认识也就有了差异性和多样性,进而促使画家形成了丰富多样的、理想化的审美要求。审美要求的多样性,导致创作主体在绘画作品的美学思想呈现出多样性的面貌。绘画创作中有“空疏美”,也有与之而相呼应的“黑密美”。在有限的画面空间,通过概括、压缩的方式,画面黑密而不沉、不塞,反而体现出它的丰富,这就具有了一种充实的画面价值。“黑密”也代表了他山水画作品的艺术特色。具体来看,“意静”“夜山”“雨淋墙头”“诗径与禁区”是黄宾虹“黑密”的内美元素。

1.意静

画风之形成,并非偶然,更非短时间。黄宾虹曾在题画诗中一再说“意贯于静”。他认为绘画之所以有生机,乃画家“于静中得之”。在生活中,他竭力追求“静”的环境,即便一时无法办到,他也积极创造。他喜欢“夜坐”。“夜坐”,外静内定,其目的就是追求一种静的境界,进而达到静思。黄宾虹远游,每于夜静之时,独立出户。在峨眉山、青城山、雁荡山,他或“宵声无虑静观山”,独坐悬崖;或徘徊幽径,成了一个“入痴忘我者”。就这样,他一次又一次地得到了新的深刻的“应目会心”[2]583。这种所得,无疑使其在艺术上增长慧识不少。所以当他把昔年所游览过的景致,通过他的作品传达的时候,他笔下的山山水水,也必然会呈现出独具的意境与风貌。

2.夜山

宾虹的山水画,重在塑造山的整体气势、脉络、筋骨,传达自然山川的“内美”[3]136。他认为“夜山静观,最能观得山的大貌和大势、最能体现出山的浑融和磅礴之概”。 由于夜山,旁杂隐去,山之精神益显。对于夜山静观,他则有另一重体会:“夜静人入定,入定心灵虚”,“一松半壑易入人之肺腑”。他将此视为绘画的必由之路,事实的确如此。中国画家对待自然山水的态度,从来都是坐望山水,体察于心,既取诸物象,又融入情怀,不但注目于自然山水的外观形貌,更体悟于宇宙自然的内在生命本质,其精神驾驭于山川林木之外,这是艺术家独有的艺术经验。因此,凡山川“归”黄宾虹肺腑,他就会笔下生花,就会万毫齐立,神变莫测。他将这种精神性的山水固着在纸上,从而构建起属于他的个性化的水墨山水画图式。

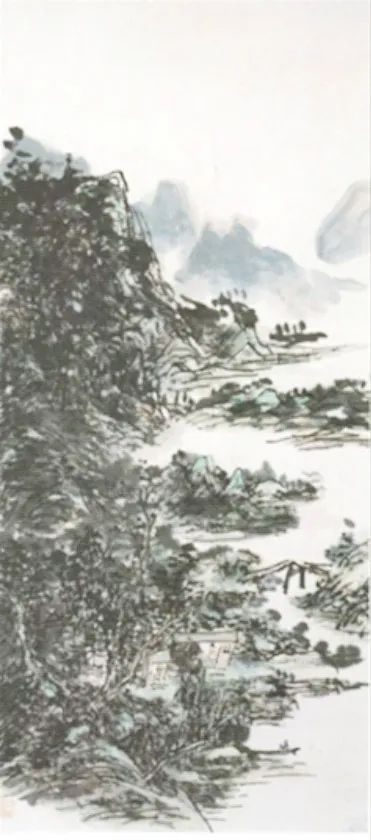

图1 《夜山图》

黄宾虹的《夜山图》(如图1),就能充分说明其山水画作品的内容与特点。黄宾虹的山水画,注重对自然山水“大势”及“大貌”的表现,“黄宾虹的山水是一个完整而统一的整体,是将山水自然作为人类灵性的比照,并将自然和人生交融化合”[3]123。注重对画面整体的把握。他通过对自然芸芸万物进行提炼、整合、润色,然后重新妙造,他的山水画传达的是他对夜山静心观照后的体验。这是人生的经验,是艺术的境界。艺术源于生活,但又高于生活。因此,所谓夜山,更多的在于那“墨墨铁黑”的山水作品。他的夜山,能使人感受到它那深邃的内涵和深化了笔墨的特点。他曾记述,在他60岁以后,凡游山,不是“薄暮看山不忍归”便是“日移崖壁静观山”,或是“放眼朦胧雨里看”。这是他特有的“痴游”和“痴看”。李可染先生曾说:“山水间的景色很微妙,有的白天逃跑了,到了夜晚就回来了,叫人应接不暇。”他的这种说法,多少受到了黄宾虹审美观的影响。

画家在深刻领悟自然奥秘的前提下,随心所欲地表达自己对自然的感受。黄宾虹通过对夜山的表现,达到了体现山川大貌的大起大落。夜山是丰富的,它同样有春夏秋冬、风晴雨雪的季节与气候的区别。黄宾虹所作的《阳溯晓望》《柳溪小泛》《干岩积翠》《日暮青城冈》等,积墨厚重,点染雄浑。他从“墨团团”中求得空疏美,又从“墨团团”中取得充实的高境界,尤其是他那种既抽象又具象的独特的自然妙造和用墨。在艺术磨炼上,黄宾虹的山,可谓直入如来的须弥腰,达到了“浑无斧凿痕”的境界。

3.雨淋墙头

图2 《溪桥村居图》

“雨淋墙头”的墙,一般指石灰糊的泥土墙。当久晴之后遇雨,似湿非湿,在雨淋到之处,粉墙吸住水分,留出明显的痕迹,因此墙就自然地出现一种和笔墨相似的韵味。黄宾虹受“屋漏痕”的启示,以屋漏顺墙流渗之痕比喻用笔之藏锋和拙涩。通过观察、实践,将“屋漏痕”深化,将“雨淋墙头”形象而生动地转化为山水画创作中对笔法要求的形象概括,且成为黄宾虹晚年山水画用笔的另一特色。就黄宾虹独特的“笔墨”语言而言,其核心追求表现出一种自然物象的“内美”。通过对中国画笔墨传统的系统化研究,结合自己坚持绘画实践,概括整理出“五笔七墨”之法,对用笔的要求概括为“平、留、圆、重、变”。他在作品《溪桥村居图》(如图2)中有很好的体现和诠释,画中皆有氤氲之气和黑墨之气。当他创作这些作品时,不经意又经意,经意又不经意地进行着勾勒到点皴。这时候,他似乎没有章法,点到哪里算哪里。甚至点了染,染了又点,色破墨、墨破色,或是水破墨,水破色,秃笔打宿墨点,他都用上了。以至到了欲虚未虚处,又来了几笔得心应手的“锯齿”与“花须”,促使空疏之处,出现生辣之趣,这与墨密相呼应,从而获得平中见奇的艺术效果。

4.诗径与禁区

黄宾虹的艺术成就,可用“巧在妙造”“奇在智取”来形容。究竟巧在何处?看了他的作品,笔者觉得一是“筑诗路”,二是“设禁区”。此两种表现,既是他绘画的特点,也堪称他在画面上“设奇置巧”的典型。

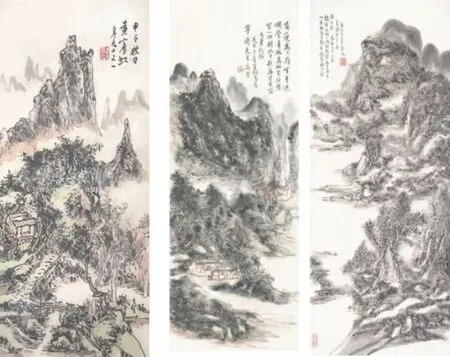

什么是“筑诗路”?人们仔细观察便可以看出,黄宾虹在他“默默铁黑”的山水画中,自上而下,或向左,或向右,一般会有几条忽隐忽现似“灰白带的阔线,如《甲子秋日山居图》《九华纪游》《新安江上纪游》(如图3)等。他充分运用“留白”的理论,犹如夜行的明灯,把前面的闷塞一扫而光。另外,这些“灰白带”还具有诗的意味。黄宾虹曾引用清代笪重光的话说过“虚实相生,无画处成妙境”[2]814。这些“灰白带”无疑是“无画处”,它们有的曲折,有的S型。有了这些灰白带,山无路而见路,若即若离,颇有一番意趣。什么是“设禁区”?中国画章法讲求疏密,说“疏可走马,密不透风”,极言宜疏即疏,宜密即密。黄宾虹的画以黑密为主,但在这种情况下,他在画面的适当处,留出一片或几片空白,这些空白在与全局的黑密为主的对比下,就成了疏可走马处。这片空白通常在画面的几座房子前后,或是亭子、石桥边,有的则是在某处山崖乔柯间。这片空白,能使某些人物、建筑灵空并突出,非常醒目,因此,我们不妨称之为黄宾虹在画面上设的“禁区”。

5.强化对点的运用

点,是绘画最基本的语言和表达方式,也是中国书画的基本笔法。古人在论画中,有“点染”“点苔”的描述,“点”在黄宾虹的山水画创作中占有举足轻重的地位。在黄宾虹中期山水画作品中,能够找到他对“点”的体味,体现了他“一小点有锋、有腰、有笔根”的审美标准。黄宾虹作画理念的核心是“内美”,其“一小点有锋、有腰、有笔根”,不但体现其“用笔即用锋”,“一笔三折的原则”,而且更重要地体现了“内美”这一画学理念。点,是绘画语言中最小最基本的元素之一,但在黄宾虹山水画作品中,却得到了极大重视。他把传统山水画中的皴法演绎成“点”这一表达山水画笔墨语言的方式,在作品中无处不是“点”,“点”这一语言表达方式已经成为黄宾虹最主要的塑造山体体积和质感的方法和手段,并且得到了强化。

图3 《甲子秋日山居图》《九华纪游》《新安江上纪游》

二、黄宾虹花鸟画艺术特色

黄宾虹不是一个纯粹的花鸟画家,但他所创造出的花鸟画艺术表现语言,是别的画家所没有的。黄宾虹的山水以积墨见长,浑厚华滋,而他的花卉画在造型上追求笔简意足的意味;在章法上,他采用“折枝”方式;在技法上以传统的“勾华点叶”的方式意追元人的审美标准,通过此种方式表达宋人花卉所追求的情趣。黄宾虹的山水画浑厚华滋,花卉画则刚健婀娜,这是非常恰当的概括。

黄宾虹的花卉不论是木本、草本,都外露婀娜之姿态,内含刚健之质。在用笔上融入金石之气,在“内美”的审美标准下,追求圆劲古拙的趣味。黄宾虹的花鸟画总的艺术情趣是任其自然、不加修饰,简略淡雅、轻松自在、不落常套,力求洗旧出新。黄宾虹把在山水中对笔墨的高度认识融到花鸟的画法中,勾华点叶,着色用“丹青隐墨,墨隐水”的技法点染花叶,找到了山水与花鸟之间内在的关系,也正是这样,才使得黄宾虹不仅是中国20世纪最伟大的山水画家之一,也使他跻身于最伟大的花鸟画家之列。

1.在造型上讲求笔意

如果说黄宾虹的山水画以繁密为特点,那么他的花鸟画则以疏简为主,前者如交响乐,后者似轻音乐。而其简略突出表现在取象用笔扼要精炼,求笔简而意足的矛盾统一上。他好多花卉册页自称“戏笔”,简括中见美拙,不假矫饰造作,绝去“繁”“甜”“俗”。在造型上往往能超脱表象,略带寓意的变形夸张,表现出其纯真的胸怀和高超的艺术概括能力。他用笔刚中见柔,柔中见刚,用笔多变,婀娜多姿,书法用笔意味浓厚。他的花卉画不用烘染皴擦,层层附加的画法,故而技法相对比较单纯、明快,很少用他山水画中常用的多次反复积墨或积色的画法。笔简意足,常常用浓淡墨后用浓淡色,趁湿晕化的破墨、破色的方法,使人感到墨色灵动气韵盎然。他的花卉或饱蘸淋漓的墨韵,或枯涩苍劲以笔胜,或勾画点叶,或没骨点,皆随意挥写,很少复笔,自称用笔“以舒和出之”,落笔不凡自出新意,不同于青藤的大写放纵、水墨淋漓,白阳的萧散闲逸、舒爽透淡,也不同于朱耷的形象夸张、简括凝练,石涛的笔墨恣意、润泽酣畅。潘天寿说:“人们只知道黄宾虹山水绝妙,其实他的花卉更妙,妙在自自然然。”[4]黄宾虹花卉多以色点染,用墨相对较少,他强调作画用笔忌描、涂抹,花卉尤重“点笔”。黄宾虹花鸟画中多用宿色或在色中加以石色,在笔饱含颜色后,在笔尖酌以清水之后,用中锋的笔法出之,直接用笔点染,写出花卉之形及态势。在点染过程中强调点染之笔中须有内在的力量,方能表现花卉之本性。

黄宾虹对中国画用笔多有精辟的见解,他将其概括为“五笔法”。如讲到用笔注重功力:“力有一分,即是勉强,不能自然,自然是活,勉强是死。”[5]213他的花卉用笔尚简约,表现出随意自然、活泼的情趣。有的花卉在经营位置上即使与山石等造型相配,笔墨也是求其简约不繁复,和他的山水作品一样,重在内美,不媚时尚,笔墨不论简繁,均讲求理趣,视神韵为至高之美。黄宾虹过人之处就在于他的“笔端布置”不在于形之疏密,笔简易繁。

2.在章法上多“折枝式”

这是黄宾虹花卉常用的“法式”。山水画的意境创造在空间结构上讲究虚实,注重在纵深空间扩展视觉的深度,而花卉画在布局上比较强调物象的安排,如画幅平面结构上下、左右的空间穿插,而虚实、疏密两者又是相互作用,相辅相成的。所谓“实处易,虚处难”,多半也是从偏重于画面组织以少胜多,以求空灵含蓄的内在美的角度提出的。黄宾虹的花卉作品在布局、取材上常常采用突出物象、集中概括的“折枝花卉”式的处理手法,以这种简括的方式来巧妙运用疏密空间的规律。

黄宾虹的花卉取鉴于宋人“折枝”的构图章法样式,而以元人笔意写岀,并融合明代出现的写意花卉风格,这是他明显的不同于人的审美特征。现在能看到的黄宾虹花卉,常见有题“拟元人笔意”的“折枝”式作品。它一反宋人形象刻画严谨、以“神品”为欣赏标准的美学追求,而趋向脱略形迹的“逸品”气格,下笔不经意、平淡天真而趣味无穷,简章的物象、单纯的构图,能以丰富的笔墨去平衡、发挥笔墨的优势,不在表象“图式转换”上着眼,而在神韵上求开拓,自创新腔。他所作的牡丹、蝴蝶花、梅花、竹子等大都表现出“折枝”式布局特点,使人想起清代董棨所论:“凡作花卉飞走,必先求笔。勾勒旋转,直中求曲,弱中求力,实中求虚,湿中求渴,枯中求腴。”[2]254

3.技法上勾华点叶,追求墨色淡逸,偏重用色

如果说黄宾虹山水的突出创造在于墨法的运用,那么他的花卉则偏重于追求用色润泽、明丽的审美标准。在墨色相结合的关系上,不喜用浓重的墨色。淡逸是他花卉的一种品味、一种格调、一种意境的追求。他的花卉色墨内涵厚实而表象简淡,墨色协和,注重色彩的表现情趣。黄宾虹之“五笔七墨”法中的墨法在他山水画中被发挥得淋漓尽致,在他的花鸟画中的墨法也许没有山水画中墨法那么丰富多变,但也却别有意趣。在花鸟画中,他把他在山水中经堂用的“渍墨法”化为“渍色法”,而且“渍墨法”“渍色法”两法并用,有时侧重点不同,但最终所达到的色墨相融、相混而又清澈透亮、明晰的效果,则是前人所没有的。黄宾虹在用色上大都将其当作一种“墨韵”来对待,并认为设色是墨法。他的花卉设色参与用墨之法,浓淡运化,以意岀之,求其格雅。黄宾虹认为花卉求“神似”亦可多借助于色彩的运用,这无疑是他对待花卉艺术的一种绘画美学见解,当然这方面和他对待花卉题材的处理,和对对象观察的审美倾向也有关系。从中国画长期发展来看,形成了所谓“就如童书业所说‘人物画代表线条美,山水画代表水墨美,花鸟画代表色彩美’”[6]的特点,这在黄宾虹晚期的花卉创作中得到了很好的验证和践行,如同黄宾虹山水画中“宿墨”墨法的运用,他在花鸟画创作中也大量使用了“宿色”的方法,作品的色彩与墨相混,沉实、浑厚而不流于瘀滞,真正是艳而不俗、淡而不薄。

4.作华卉如同写山水

在黄宾虹的绘画作品中,无论是浑厚华滋、以黑密见长的山水画,还是婀娜多姿、色彩简逸明丽、沉厚的花鸟画,都体现出他内心深厚的学养积累。在花卉的创作中,他以在山水画创作实践过程中总结出的丰富的笔墨经验和笔墨技法,又以广博而精深的学养为依托来作“陶情怡性”的花鸟画。如果我们把他的山水画和花卉作品作一比较,便能发现两者之间有密切的联系,在山水画中,所表现的自然物象的山体,远看是山,近看却是点和线,这些看起来凌乱的点与线,又有着独立的笔墨样式趣味。在同一期的花鸟画创作中。无论是在画法、笔法、墨法、气息上都与同期的山水画创作上是相同的,用笔灵动,花已非花,可又分明是花。山水画中的山不山、树不树、水不水的境界,体现在花卉中,则花非花,叶非叶,花与山石或许趋于一致。

黄宾虹认为,画山水要有神韵,画花鸟要有情趣,画人物要有情又有神,画宜熟中求生;画山水应生中带拙,画花卉则刚中见柔;柔易俗,故柔中应求拙;画花草,徒有形似而无情趣就是纸花。由于题材组织构成形式的不同,黄宾虹的花卉写某一对象,造型特征都很鲜明,或工或写,即便脱略形迹、不求貌似,于花卉生长规律的把握亦毫不含糊,表现出象征与寓意相结合的特点,其笔简、意、工皆从繁密得来,故而能轻松自在地把握物象的神态。

三、结语

黄宾虹勤奋地生活了将近一个世纪,不论是在洋溢着书生意气的早期,还是沉浸于艺术氛围的晚年,不论是以层叠点染为主的繁密画法,还是以简笔勾勒为主的简洁画法,不论是体现其创造性、高水平的成功之作,还是显露沿袭性和雅拙处的平庸之作,都贯穿着一条永不变更的主线——“笔墨”。尽管笔墨是绝大多数中国画家所共同遵循的重要审美原则之一,但很少有人会像他那样,如此固执己见,并且近乎单一的追求这种原则。

黄宾虹的艺术实践和绘画美学思想表现出他对传统技法的继承,不论其“浑厚华滋”的山水画,还是“刚健婀娜”的花鸟画,其艺术风貌已成为古典绘画进入现代形态的重要样式,对现代人多有启示,亦为我们后辈在从艺的道路上指明了方向,提供了珍贵的经验,所有他的艺术作品、美学思想、从艺心态一起成为一笔宝贵的精神财富,不但在他所处的年代,也将在今后中国绘画艺术的发展中熠熠生辉。

参考文献:

[1] [美]约翰·杜威.艺术即经验[M].高建平,译,北京:商务印书馆,2010.

[2] 俞剑华.中国古代画论类编[M].北京:人民美术出版社,2014.

[3] 叶子.黄宾虹山水画艺术论[M].上海:上海人民美术出版社,2005.

[4] 若羊.拈花一笑慰平生——黄宾虹花鸟草虫写意[J].中国书画,2005,(3):41-58.

[5] 王中秀.黄宾虹文集·书信编[M].上海:上海书画出版社,1999.

[6] 许珂,安娜.李鱓花鸟画的水墨艺术研究[J].电影评介,2010,(5):88-91.

【责任编辑马俊】

Discussion over Huang Binhong’s Painting Style

WANG Jun-jie

(Moscow Art School, Weinan Normal University, Weinan 714099, China)

Abstract:Huang Binhong is one of the most famous artists during the transformation period from tradition state to modern in China, who is also one of the most distinguished artist in China. In his masterpieces, much of cultural atmosphere could be found and appreciated. His view and understanding of painting is based on his art appreciation developed from artists in Song and Yuan dynasty. His pursuit of inspissation and prosperity in the painting style, is not only the conclusion of his appreciation over works from Yuan dynasty, but also a reflection of his own eternal pursuit in landscape painting. The painting style of Huang Binhong is discussed over two perspectives, including the features of his landscape painting and flower-and-bird painting.

Key words:Huang Binhong; landscape painting; flower-and-bird painting; art features

中图分类号:J202

文献标志码:A

文章编号:1009-5128(2016)07-0081-05

收稿日期:2016-01-20

基金项目:渭南师范学院特色学科建设项目:西部人文风情绘画研究与创作(14TSXK11)

作者简介:王俊杰(1968—),男,陕西渭南人,渭南师范学院莫斯科艺术学院教授,国家一级美术师,中国美术家协会会员,主要从事中国人物画创作及教学研究。