常规与序贯治疗对获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的临床疗效对比研究

2016-06-15崔晓萍陆丽娜段佩霞牛俊杰

崔晓萍 陆丽娜 段佩霞 牛俊杰

常规与序贯治疗对获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的临床疗效对比研究

崔晓萍 陆丽娜 段佩霞 牛俊杰

目的 对比常规与序贯治疗对获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的临床疗效。方法 选取获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症患者60例,随机均分为常规治疗组与序贯治疗组(n=30),常规治疗组给予维生素K1和K4常规治疗,序贯治疗组给予序贯治疗,观察治疗前和治疗1周时2组凝血相关指标变化。结果 酶原时间(PT)、凝血活酶时间(APTT)、凝血酶时间(TT)、国际标准化比率(INR)、凝血因子II(F II)、凝血因子VII(F VII)、凝血因子IX(F IX)、凝血因子X(F X)、凝血酶原前体蛋白(PIVKA-II),治疗前序贯治疗组为:(90.78±22.45)s、(96.92±23.14)s、(17.36±5.20)s、(5.36±1.39)、(9.19±3.48)、(7.10±2.65)、(26.14±6.59)、(17.11±6.70)、(1.20±0.43)AU/mL,常规治疗组为:(89.66±23.04)s、(95.80±24.75)s、(17.43±5.25)s、(5.38±1.34)、(9.21±3.40)、(7.12±2.60)、(26.17±6.50)、(17.14±6.53)、(1.22±0.44)AU/mL,2组治疗前比较差异无统计学意义;治疗后序贯治疗组为:(31.32±8.74)s、(40.55±8.79)s、(16.97±5.23)s、(2.18±0.23)、(84.24±16.36)、(72.55±18.63)、(70.51±10.72)、(82.35±15.84)、(3.28±0.79)AU/mL,常规治疗组为:(52.10±11.37)s、(52.14±13.65)s、(16.50±5.99)s、(3.57±0.48)、(64.57±21.15)、(51.88±21.67)、(61.78±13.56)、(62.57±21.18)、(2.46±0.58)AU/mL,治疗后PT、APTT、INR均较治疗前明显降低(P<0.05),F II、F VII、F IX、F X、PIVKA-II较治疗前明显升高(P<0.05),序贯治疗组较常规治疗组治疗后以上指标改善更为明显(P<0.05)。结论 获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症采用常规和序贯治疗方法均能改善患者凝血功能,短期治疗时间内序贯治疗措施效果更为明显。

获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症;常规治疗;序贯治疗;凝血

获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症是指一些不明原因的凝血活酶时间(APTT)和凝血酶原时间(PT)明显延长而发生的出血性疾病[1],是临床上较为少见的一种血液病,通过补充维生素K可起到治疗作用,但是在停药后病情容易复发。本研究对山西省运城市第三医院收治的维生素K依赖性凝血因子缺乏症患者分组采用常规与序贯治疗方法进行治疗,比较了两种治疗方法治疗疗效,旨在为此疾病的治疗提供参考,现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取本院2009年6月~2014年12月收治的60例获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症患者,均有不同程度、不同部位的自发性出现表现,均经过常规止血措施效果不佳;排除血小板减少性紫癜、遗传性凝血因子缺乏症、血管性紫癜、维生素K摄入不足、严重肝病、华法林过量。将患者随机分为常规治疗组与序贯治疗组,各30例,常规治疗组中男18例、女12例,年龄20~58岁,平均年龄(42.86±5.11)岁,服鼠药者3例、服用其他药物2例、原因不明25例;序贯治疗组中男17例、女13例,年龄25~62岁,平均年龄(43.13±5.10)岁,服鼠药者2例、服用其他药物3例、原因不明25例。2组患者在性别、年龄、病因方面比较差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 常规治疗组 采用常规治疗措施。入院后给患者先给予血浆输注治疗2~3 d,给予维生素K130~60 mg/d剂量静脉滴注治疗,同时给予维生素K424 mg/d口服,观察出血症状消失减去维生素K1,凝血功能恢复正常,维生素K4口服维持治疗。

1.2.2 序贯治疗组 采用序贯治疗措施。入院后给患者输注血浆方法同常规治疗组,给予维生素K160~240 mg/d剂量静脉滴注治疗,在观察患者出血症状消失而且凝血功能恢复正常,改为维生素K460 mg/d口服治疗,观察患者凝血功能无异常可在1个月进行逐渐减量维持治疗。

1.3 观察指标 观察患者治疗前和治疗1周时凝血指标的变化,包括PT、APTT、凝血酶时间(TT)、国际标准化比率(INR)、凝血因子II(F II)、凝血因子VII(F VII)、凝血因子IX(F IX)、凝血因子X(F X)、凝血酶原前体蛋白(PIVKA-II)。

1.4 统计学方法 数据采用SPSS 17.0统计学软件进行统计分析,计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

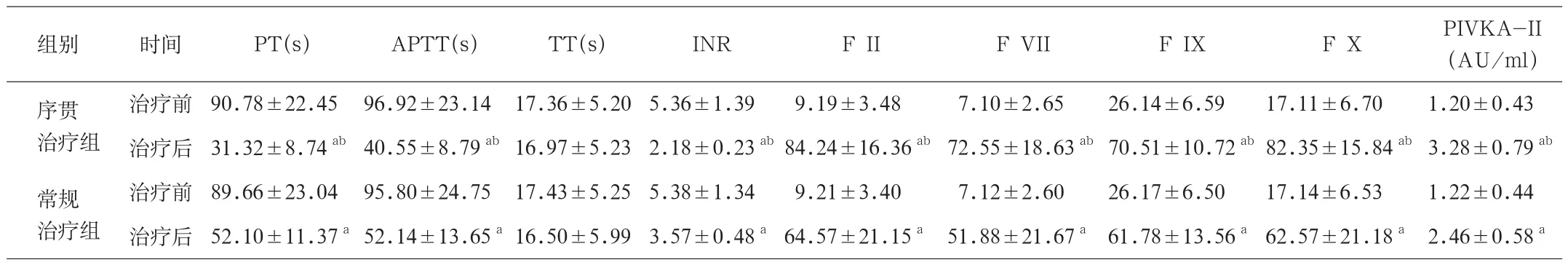

PT、APTT、TT、INR、F II、F VII、F IX、F X、PIVKA-II 2组治疗前比较差异无统计学意义,治疗后PT、APTT、INR均较治疗前明显降低(P<0.05),F II、F VII、F IX、F X、PIVKAII较治疗前明显升高(P<0.05),序贯治疗组较常规治疗组治疗后以上指标改善更为明显(P<0.05)。见表1。

表1 2组患者治疗前后凝血相关指标变化比较(±s,n=30)

表1 2组患者治疗前后凝血相关指标变化比较(±s,n=30)

注:与治疗前组内比较,aP<0.05,PT、APTT、INR、F II、F VII、F IX、F X、PIVKA-II,其中序贯治疗组:t=13.52、t=12.47、t=12.36、t=24.58、t=32.44、t=19.31、t=20.78、t=12.67,常规治疗组:t=8.01、t=8.46、t=6.97、t=14.15、t=4.36、t=12.97、t=11.23、t=9.33;与常规治疗组治疗后组间比较,bP<0.05,PT、APTT、INR、F II、F VII、F IX、F X、PIVKA-II,t=7.94、t=3.91、t=14.30、t=4.03、t=4.67、t=2.77、t=4.10、t=4.58

组别时间PT(s)APTT(s)TT(s)INRF IIF VIIF IXF XPIVKA-II(AU/ml)治疗前89.66±23.0495.80±24.7517.43±5.255.38±1.34 9.21±3.40 7.12±2.6026.17±6.5017.14±6.531.22±0.44治疗后52.10±11.37a52.14±13.65a16.50±5.993.57±0.48a64.57±21.15a51.88±21.67a61.78±13.56a62.57±21.18a2.46±0.58a治疗前90.78±22.4596.92±23.1417.36±5.205.36±1.39 9.19±3.48 7.10±2.6526.14±6.5917.11±6.701.20±0.43治疗后31.32±8.74ab40.55±8.79ab16.97±5.232.18±0.23ab84.24±16.36ab72.55±18.63ab70.51±10.72ab82.35±15.84ab3.28±0.79ab常规治疗组序贯治疗组

3 讨论

临床研究证实[1-6],获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症与鼠药中毒、服用一些药物等有关,但是大部分患者无明确的服药史而病因不明,其临床表现为自发性的出血倾向和凝血异常,主要为维生素K的绝对缺乏及(或)利用障碍。由于人体的大部分凝血因子是肝脏内合成,合成过程中需要维生素K作为辅酶,维生素K的缺乏可导致凝血因子合成障碍,如PT、APTT延长,F II、F VII、F IX、F X活性时间降低,从而导致患者出现鼻出血、皮下血肿、黑便等自发性出血表现,引起一些维生素缺乏性疾病,如晚发性维生素K缺乏症并颅内出血等[7]。获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的治疗理论上采用维生素K可起到治疗作用,逆转维生素K循环障碍和利于障碍,常规的治疗方法治疗此病,相对患者凝血功能指标恢复所需时间较长,临床报道采用序贯治疗相对效果更佳[8-9],本研究对常规和序贯治疗获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的疗效进行了对比研究,结果显示两种治疗措施均能在短期内促使PT、APTT、INR降低,F II、F VII、F IX、F X、PIVKA-II升高,但是序贯治疗组较对照组治疗后以上指标改善更为明显,进一步证实了序贯治疗措施治疗相对效果更佳。这可能是由于序贯治疗时维生素K1和K4剂量均较大,能对患者肝脏线粒体功能短期内稳定,并且在口服维生素治疗期间也能维持相对较高水平不会出现明显变化,有利于序贯促使凝血因子的合成。

综上所述,获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症采用常规和序贯治疗方法均能改善患者凝血功能,短期治疗时间内序贯治疗措施效果更为明显。

[1] 郑昌成,吴竞生,丁凯阳,等.获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症[J].中华血液学杂志,2010,31(5):351-352.

[2] 王臻,刘忠文,张茵,等.抗凝血灭鼠剂中毒导致获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症——46例临床分析[J].血栓与止血学,2011,17(4):166-168.

[3] 韩国雄,李文倩,冯建明,等.获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症31例临床分析[J].现代预防医学,2011,38(17):3569-3570.

[4] 陈懿建,张立群,万通,等.92例获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症临床研究[J].中华血液学杂志,2012,33(3):236-237.

[5] 陈海飞,金玲娟,吴天勤,等.获得性依赖VitK凝血因子缺乏症26例临床分析[J].临床血液学杂志,2010 (4):409-411.

[6] 李大鹏,姜波,许剑辉,等.48例获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症患者的临床分析[J].临床血液学杂志,2013,26(3):309-311.

[7] 黄彩虹,曾莉.晚发性维生素K缺乏症并颅内出血患儿应用凝血酶原复合物的治疗效果[J].当代医学,2013,19(17):57-58.

[8] 陈海飞,唐杰庆,金玲娟,等.成人获得性依赖维生素K凝血因子缺乏症的维生素K的序贯治疗[J].中国医师杂志,2011,13(10):1414-1416.

[9] 王浩,郭丽英,宋艳萍,等.序贯治疗对获得性维生素K依赖性凝血因子缺乏症的临床疗效分析[J].昆明医科大学学报,2014,35(10):42-45.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.1.020

山西 044000 山西省运城市第三医院(血液病研究所)血液一科(崔晓萍 陆丽娜 段佩霞 牛俊杰)