周恩来是怎样辅佐毛泽东的

2016-06-14黄金旺

黄金旺

周恩来是怎样辅佐毛泽东的

黄金旺

1953年,中央人民政府委员会第24次会议在中南海召开,周恩来和毛泽东在会议上

周恩来与毛泽东共事近五十年,风雨同舟,配合默契,珠联璧合,共同领导中华民族走上了新生富强之路。如果说毛泽东是“正手”的话,那么周恩来就是“副手”;如果说毛泽东是“帅”的话,那么周恩来就是“将”;如果说毛泽东是决策者的话,那么周恩来就是实施者……周恩来和毛泽东是领导中国革命和建设的两位巨人,周恩来与毛泽东的共事关系经历了艰苦的革命战争的考验,也经历了和平执政的考验。在和平执政时期,又经历了“大跃进”和“文化大革命”的严峻考验。在这些考验中,周恩来一直立于不倒之地,而且长达近半个世纪。这在中共党史乃至全人类历史上都是罕见的。

正如美国记者约翰•吴德施在《周——中国传奇式人物周恩来非正式传记》一书中所说:“周、毛的合作关系,无论从经历年代、亲密程度、历史重要性来说,在中共党史上是没有前例的。他们的伙伴关系长达四十年之久,这种关系是坦率的,也是有创造性的。可以肯定地说,这是人民共和国诞生和存在下来的最关键的一个因素。”那么,周恩来是怎样辅佐毛泽东的呢?

尊贤让能,举贤过己

毛泽东成为中国共产党的领袖,是与周恩来尊贤让能、举贤过己分不开的。

早在上个世纪20年代末和30年代初,周恩来在党内外的名望和地位均高于毛泽东。但是在同蒋介石长期斗争的过程中,特别是在保卫根据地的反“围剿”斗争中,周恩来开始认识到,毛泽东富有创造性的战略,即把农民组织起来以农村包围城市的战略是挽救中国革命的唯一战略。周恩来认为,只有毛泽东能使红军重整旗鼓,也只有他能扭转局势。周恩来对毛泽东出类拔萃的才能深信不疑。他反对中央于1931年11月做出的解除毛泽东中央苏区中央局书记的职务和1932年10月做出的解除毛泽东第一方面军政委职务的决定,主张让毛泽东留职。1932年7月25日,他与毛泽东、朱德、王稼祥联名致电中央局:为前方作战指挥便利,建议取消政府主席一级,改设总政治委员为妥,即以毛任总政委。7月29日,周恩来又写信给中央局,坚持由毛泽东担任红一方面军总政委,反复陈述:如果由自己任总政委,将“弄得多头指挥,而且使政府主席将无事可做”,而毛泽东“ 以 政 府 主 席 名 义 在 前方 , 实 在 不 便 之至”,“泽东的经验与长处还须尽量使他发展”。周恩来强调说:有泽东负责,可能指挥适宜。由于周恩来的力荐,8 月8日,中央局任命毛泽东为红一方面军总政委。这为毛泽东施展才华提供了一个舞台,也为毛泽东登上党的更高领导地位创造了条件。

自我牺牲,委曲求全

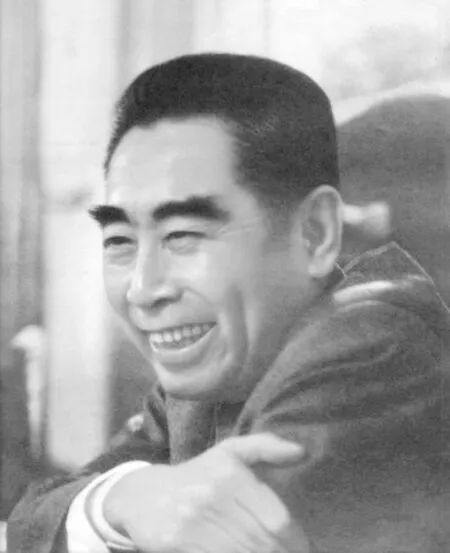

1959年,在宴请著名劳模鞍钢代表孟泰时,周恩来开心大笑

遵义会议前,中央最高权力核心由博古、李德、周恩来组成,周恩来是三人领导小组中唯一的军委领导人,而毛泽东则被撤销了军职。1934年,由于博古、李德军事指挥失误,致使红军第五次反“围剿”斗争失败,红军不得已进行长征,接着又遭湘西会师的失败。虽然通道会议采纳了毛泽东的主张弃湘西而进贵州使形势稍有转机,但是,直到占领遵义中央红军和中央机关仍处于湘、黔、川、滇敌军重围之中。在这革命处于生死存亡的危急关头,身为红军总政委、三人领导小组成员之一的周恩来审时度势深刻反思,从正反两方面的经验教训中清醒地认识到,只有毛泽东才能力挽狂澜、扭转危局,中国革命的领路人非毛泽东莫属。于是,他在行军途中主动找有关人员谈心做工作。正是由于周恩来的积极努力,才使遵义会议得以在1935年1月召开。会议之初,气氛十分紧张。当时,毛泽东真理在握,以强硬风格横空出世,步步进逼,猛批博古等人。而博古身为临时中央总书记,又有王明和共产国际作后盾,公然被这个曾被他斥之为“右倾”并遭两度撤职的下属所谴责,这使他倍感难堪。正是在这关键时刻,周恩来以温和风格出现。首先,他坚持原则,指出第五次反围剿的失败主要是由于军事指挥错误所造成的,支持了毛泽东的发言提纲;接着,他又机智地将话锋一转,以军委副主席的身份表示愿意承担失误的主要责任。周恩来采取这一态度是出人意料的。因为大家都知道,尽管周恩来是“三人团”中唯一的军委领导人,但是在第五次反围剿斗争中,博古明确指定李德独揽军委大权,周恩来的正确意见完全遭到拒绝,他实际上只起了一个参谋长的作用,主要责任不应由周恩来承担。周恩来采取这一自我牺牲、委曲求全的态度,明显地给处境尴尬的博古留下了回旋的余地,缓和了会议的气氛。接着周恩来推举毛泽东来领导红军今后的行动。由于周恩来素以严以律己、宽以待人著称,威信很高,所以他的倡议得到了多数同志的支持。会议改组了党和红军的领导机构,推选毛泽东为中央政治局常委。在遵义会议上,毛泽东的发言高屋建瓴,如激流直下,使犯错误的博古的地位摇摇欲坠;而周恩来的发言则显得坦诚宽容、曲折委婉,为摇摇欲坠的博古竖起了一个下台的梯子。周恩来自我牺牲、委曲求全的态度是遵义会议成功的关键。会后,又建立了由毛泽东、周恩来、王稼祥组成的三人指挥小组,负责指挥红军的行动。中国革命从此转危为安,从胜利走向胜利。

扬长避短,善于建言

正手是人不是神,作为人总是免不了要犯错误。当毛泽东指挥失误时,周恩来的做法是:不盲从,扬长避短,充分发挥毛泽东意见中的正确方面。

1966年11月,周恩来和毛泽东在天安门检阅“文化革命”大军

从1955年底到1957年9月八届三中全会之前,中央领导人在经济建设速度上存在两种不同的思路:一种是急于求成,高速冒进;一种是强调稳定平衡,反对冒进。前者以毛泽东为代表,后者以周恩来为代表。在实践中,毛泽东虽然也觉察到了盲目追求高速度所带来的问题,也曾提出过许多正确的思想,但并未从根本上纠正其错误。周恩来在贯彻和阐释毛泽东所确定的方针的过程中,坚持从实际出发,调查研究,独立思考,尽量发挥毛泽东意见中正确的方面。1953年、1956年两度出现的冒进,使周恩来的思想认识进一步深化,他由防止冒进发展为反对冒进。他认为,既然摸清了实际情况,就“要敢于抗大流”。鉴于毛泽东一再强调反保守、反右倾,周恩来策略地提出:如同在政治上为确保沿着正确方向健康发展,需要坚持同“左”、“右”倾两个极端作两条战线的斗争一样,为确保经济工作的健康发展,也须同“左”、“右”倾两个极端作两条战线的斗争。周恩来这样提出问题,其主要用意还是反冒进,实质是要为反冒进争取合法地位。由于周恩来的种种努力,国务院向全国人大会议提交的报告中写上了急躁冒进是建设中亟需解决的重要问题,这一观点为一届三次人大会议所接受,反冒进引进全党全国人民的重视;也由于周恩来的种种努力,在一定程度上遏制了实际工作中的一些“左”的错误倾向,减轻了错误指导思想给实际工作带来的影响。

对于毛泽东发动和领导的“文化大革命”,开始时周恩来是不理解的,认为是“老革命遇到了新问题”,便不久他看到了这是一场灾难。对于这场灾难,他认为硬顶是不行的,必须“因势利导,否则就会被冲垮”。周恩来认识到:怎样处理同毛泽东的关系,是一个关系到党和国家命运的关键问题。周恩来对毛泽东的正确意见和思想总是充分肯定、坚决执行,并尽可能地加以发挥;对于毛泽东的错误意见和思想,他尽可能地表明自己的看法,或者在实际工作中向好的方面加以引导。例如,在《关于无产阶级“文化大革命”的决定》草案中,有“黑帮”、“黑线”两个词,周恩来解释说:这个话不容易把界限定准,“黑帮”这个帮到底有多大,“黑线”这条线到底有多长,这不是马克思主义的科学语言。周恩来这一正确意见被毛泽东接受了,在《十六条》里就没有用。又如毛泽东提出“彻底批判资产阶级反动路线”,周恩来不同意,专门找毛泽东表明了自己的看法。在毛泽东仍坚持己见的情况下,周恩来就利用接见群众的机会,多次说明领导者思想路线方面的分歧还是人民内部矛盾,借以缓和和减少大批判的冲击力。周恩来的艰苦努力,使党和国家在“文革”中避免了更大的灾难。

顾全大局,相忍为党

在“正手”与“副手”之间,有时“正手”错了“副手”正确,“正手”却不能容忍,还要逼着“副手”检讨错误。在这种情况下,“副手”怎么办呢?周恩来的做法是“顾全大局,相忍为党”。

周恩来反冒进的思想本来是正确的,在实践中取得了非常明显的成效。但是,毛泽东认为反冒进思想与他的大跃进思想相对立,因而对周恩来指导经济建设的主张和做法难以容忍, 屡 屡 进 行 批 评 。 特 别 是 在1958年春季的杭州会议、南宁会议、北京中央政治局扩大会议、成都会议及武汉会议上,毛泽东不断地对反冒进的观点进行公开批评,说冒进是“马克思主义的”,反冒进是“非马克思主义的”。对此,周恩来不得不在南宁会议上做“检查”。这是一个什么样的检查呢?据周恩来的秘书范若愚同志回忆:成都会议结束回到北京后,周恩来要他到总理办公室宿舍去住几天,起草周恩来在八大二次会议上的发言稿。周恩来说,他这次发言主要是作“检讨”,因为“犯了反冒进的错误”。关于他这次“犯错误”的问题,他已经和毛泽东当面谈过了,主要原因在于他思想跟不上毛泽东。因为是检讨发言,周恩来坚持自己起草。在起草发言稿的开头部分时,他说一句范若愚记一句。后来,周恩来说得很慢,有时甚至五六分钟说不出一句话来。其实,在“反冒进”这个问题上他的内心是非常矛盾的,竟找不到恰当的语句表达他想说的话。深夜12点钟,范建议自己暂时离开总理办公室,让总理安静地构思,以减轻总理精神上的压力。周恩来苦苦思索到凌晨2时,仍不能成章。邓颖超再也不忍心让周恩来闷闷发呆,竭力劝说周恩来像往常一样口授内容,让范回宿舍去整理记录。才思敏捷、出口成章的周恩来在起草反冒进的检讨时,竟五六分钟说不出一句话,几个小时不成章,可见周恩来内心的痛楚是多么巨大,忍辱负重已经到了何种程度!最后,周恩来将“检讨”发言稿逐字逐句地修改一遍,又亲自补充了几段,才打印出来送交政治局常委和书记处传阅。政治局常委和书记处提议把“检讨”中的一些话删掉,有些话改得分量轻了许多,而周恩来却因此两鬓增添了几许白发。由于周恩来对毛泽东脱离实际的批评不作任何解释,又通过“检讨”承担了反冒进的主要责任,这样就避免了可能出现的冲突,避免了党的分裂。(转载自《秘书工作》)

责任编辑罗文