四川羌族硬文化与软文化的现状分析及保护策略

2016-06-14耿文涵

耿文涵

(四川大学,四川 成都 610225)

四川羌族硬文化与软文化的现状分析及保护策略

耿文涵

(四川大学,四川成都610225)

【摘要】羌族的文化丰富深厚,有着独特的历史价值。汶川大地震中羌族人生活的地区遭到较大破坏,也让社会提高了对羌族文化保护的重视。但建立文化保护区,提高旅游业只能对羌族的硬文化加以保护,却忽略了羌语、文化信仰等软文化。随着时代的进步与社会发展,这些文化面临着威胁。

【关键词】硬文化;软文化;羌语;结合保护

羌族是中华民族大家庭中历史悠久的民族之一。羌族文化遗产极富精神价值,既是羌族民族精神的载体,又是民族精神和传统文化的象征,蕴含着弥足珍贵的精神价值,是我们可以退守和栖居的精神家园,也是我们增强文化认同的宝贵资源。

大地震给羌族文化传承和保护带来了巨大威胁,地震后,由《国家历史》杂志、《旅游新报》发起了羌族文化保护计划,成立了文化遗产项目——羌族文化生态保护试验区,社会各界对羌族文化的关注度都大幅提高。但是关注点仅限于保存较为完整的村寨,保存里面的建筑、生活环境等硬文化。忽略了其他普通村寨,而普通村寨才是大量羌族人每日生活的地方。软文化只有在羌族人中才能得以传承。

硬文化和软文化是相辅相成的,在保护羌寨的同时提高羌民的文化保护意识是尤为重要的。本文拟对羌族的硬文化和软文化保护现状作分析,发现问题,并提出保护对策。

一、羌族硬文化现状分析

(一)羌族建筑

在古代,部分羌族人主要靠农业生产,过定居生活;部分羌族人主要靠畜牧业,过游牧生活。秦末汉初,羌人从游牧渐渐转向定居。可以说,现今羌族的石砌碉房是窑洞、帐篷、干栏三者的混合体。

羌族建筑分为住宅、碉楼、碉房(住宅与碉楼的结合体)三种空间形态。

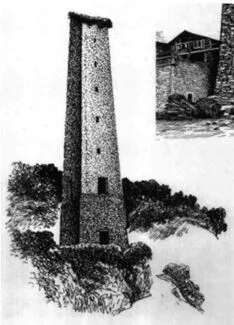

碉楼的兴起最早可能是蜀汉时期由内地带来的军事建筑,用于瞭望和军事防御。碉房的特点是碉楼和住宅形成一个功能和使用上的整体,碉楼已不再单独存在,成为私有建筑,它从结构、空间、材料等方面与住宅都融会在一起。

住宅——居住为主

碉楼——防御为主

碉房——防御、居住并存

(二)保存现状

经过汶川大地震,羌寨的保存状况天差地别,有些羌寨仍保存完好,碉楼也屹立不倒。但有些羌寨遭到了较大的破坏,羌民或搬离出来,另盖新房;或住在有些残破的老建筑里。

桃坪羌寨、黑虎羌寨等羌寨保持羌族原有的建筑风貌,充分展现了羌族文化的原生态环境和羌民族的生息特点。大力开展旅游业,推广羌族独特的建筑格局。但随着旅游业的发展,这些羌寨的羌民经济条件好了,对现代生活的追求越来越强烈,开始搬离这原汁原味的羌族传统生活环境,如今的桃坪和黑虎羌寨里已经很少有羌族人居住了。

而真正的有大量羌族人居住的羌族村寨却因为缺乏保护,留下了年久失修的老房子,破败空置的碉楼,逐年增多的新房。居住在内的羌族人对羌族的传统建筑没有太多感情,大多希望住进干净的现代房屋里。甚至有拆毁老房子的现象。

可见政府虽然对保护羌族建筑文化投入了很多,有了完整的羌族文化展示中心,也保护着较为完好的古老羌族建筑,但羌族人真正的生活环境却被忽略了,他们的房子得不到修缮保护,不能满足人们对现代生活的需求,以及汉文化的影响,导致羌族人抛弃承载着文化的传统建筑,选择现代建筑。

(二)空间格局

因为羌寨位于山区,受地形影响较大,村寨不会很大,有几户几十户,多的几百户。随着人口发展,村寨围绕原有古老住宅向外扩展,亦有多种原因导致远离村寨独居者,那么围绕此宅又将形成新的聚落。道路与地形有机结合,较为自由,四通八达,有主路,次路,更有道路穿插与建筑之间,相应地,形成了过街楼。

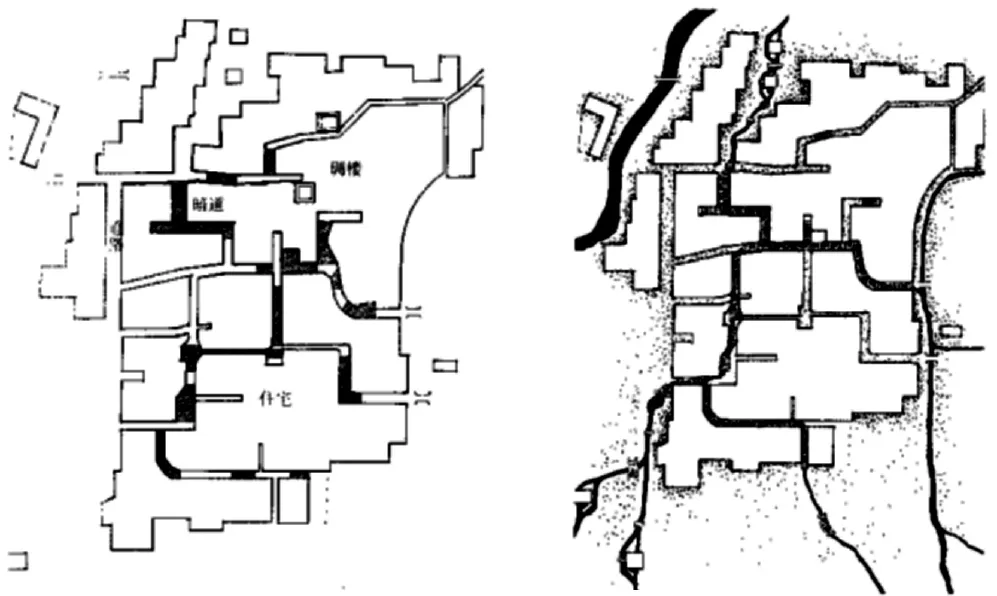

1.以碉楼为中心的空间

以黑虎羌寨为例,黑虎羌寨中有六个碉楼,几乎每个碉楼都与住宅相连,形成碉房。每个碉楼都是一个空间节点,以其中较为高大的一两家碉楼构成中心,犹如众星捧月,形成若干碉楼民居烘托一两个碉楼的空间气氛。这样的空间格局也体现了当时羌族建筑防御外敌的作用。

测绘建筑、道路、碉楼的平面关系

2.以水渠为中心的空间

以桃坪羌寨为例,道路、寨口、过街楼、水磨、洗衣、绿化集中点都围绕水渠而建,比起以防御为出发点而建的黑虎羌寨,桃坪羌寨更加注重生产生活。同时与水结合形成的道路系统也灵活多变,或穿过建筑,或经过过街楼,或铺与水上。

桃坪羌寨的路网与水网重合

3.保存现状

羌寨中,以这两类空间格局居多。羌族当年为抵御外敌入侵,大多会修建防御性的村寨——碉楼、错综复杂的道路系统都于此有关,羌寨有大都分布在黑水河、岷江两岸,村寨依水而建,村中为方便生活则修建水渠,从而形成与水渠有关的空间节点。

以碉楼为中心的除黑虎羌寨还有枪峰寨、布瓦寨等,以水渠为中心的除桃坪寨还有郭竹铺寨、龙溪寨、老木卡寨等。羌寨因受地形、社会历史影响,空间格局灵活多样,虽然大多有防御外敌的功能,但通过采访发现,仍可以满足现代人的生活。并且,羌族人对方便的路网很满意。建筑保存下来,空间格局这样的硬文化便可以保存。

二、羌族软文化现状分析

(一)风俗习惯

羌族有丰富的风俗习惯和传统文化,其中羌族歌舞、羌族工艺、羌族节日保存较好,大部分已经传承下来。

如今每逢过节、丰收、婚嫁仍会唱歌跳舞,非常热闹。羌民们在袖口、衣领、衣摆或是鞋子、头帕甚至窗帘、枕被上绣着美丽的绣花,用各种不同的针法将生活中的种种图案绣出,既展现了美的艺术,又反映了民族文化。羌民们也会制作羊皮卦、羊皮鼓。

(二)信仰

1.释比文化

释比是羌族的宗教活动者,过去土话叫端公。一方面他可能会做一些法事,祈祷平安,送神送鬼,但是也是羌族文化的传播者,能保存口口相传的故事,对释比来说,经验都非常丰富。但现在的释比年龄都很老,随着他们的去世,口传的东西会失传,因为现在的年轻人不大愿意去记录、保存释比经,也认为那是封建迷信活动。另外释比经中可能有封建迷信的一方面,但是更多有很多非物质文化遗传,口传的故事、经典,这些经典包括历史故事都是代代相传。

现在比较大的寨子里还有释比,有些旅游的羌寨为了向游客展示,甚至需要去请其他地方的释比,大多数普通村寨不仅没有释比,很多年轻人甚至不知道什么是释比。释比越来越难找到传承人,释比承载着的很多文化,很多有价值的医疗方法、故事传说都已经失传。羌族释比是羌族宗教文化的代言人,是羌族宗教意识的反映。

2.羊图腾崇拜

北川古羌族是一个以养羊为主的畜牧民族,由于羊在社会经济生活中的重要作用,北川羌族逐渐形成了对羊的崇拜。这样的崇拜渗透在羌族人民生活的各个方面——衣服、装饰、乐器、建筑……

在黑虎羌寨和中国古羌城等旅游性羌寨还能随处看到羌族人对羊的崇拜,无论是衣服的用料、建筑上的装饰,还是墙上挂着的羊头羊皮鼓羊皮卦,无处不渗透着羌族人对羊的信仰。但在普通村寨里,村民对信仰羊的气氛已经淡化了,尤其体现在建筑上。随着汉化的程度加深,村民的房子不再有羊的图腾,而是追求简约、干净。

过去,羌人死后会杀一只羊,为死者引路,如今,有些村寨已经不再严格遵循这个传统,人民对羊的信仰减弱了。

(三)羌语

羌族有自己的语言但没有文字,语言是最重要的软文化。语言是文化的载体,随着语言的消失,一个民族文化中的很多东西也就会随之消失。

在20世纪50年代,当地的羌族青年还能熟练地讲羌语,而现在能讲羌语的已经不多,当年不假思索就能脱口而出羌语的人如今已淡忘到只能在苦思后蹦出几个羌语单词,现在的年轻人很多根本没有学过,家里的长辈也不会教羌语。 另外,交通和现代信息的高速发展,汉文化的入侵让汉语在日常生活中的使用率提高了很多,外出打工的年轻人受到汉文化的熏陶,回家更是不会说羌语。只有较为偏远的山寨里还延续着说羌语的习惯。

就这样,羌语也就自然而然成为了濒危语言之一。由于羌族人民的保护传承意识较弱,20世纪曾大力宣传的双语学习也不了了之。

三、保护文化出现的问题

羌民建筑 歌舞、技艺等传统文化羌语 信仰旅游性羌寨 较少保存完好作为展示,向游客表演,维持了原汁原味。由于羌族人较少,留下的羌民多为向游客展示,只会说汉语,这里没有用羌语交流的环境。用故事的形式向游客展示,比如羊图腾、释比的作用。普通羌寨很多部分年久失修,遭打破坏,有些羌寨已经修起现代建筑,部分羌寨的原始格局被破坏。保存较好,仍是羌族人生活中重要的一部分。山区偏远的村寨用羌语交流,传承出现缺失,汉文化的冲击,大多数年轻人不会说羌语。对羊图腾和释比的崇拜正在减弱。

由上表可以看出,很多文化尤其是软文化只有在羌民生活的环境中才能得以保存、传承,比如羌语和信仰这类软文化,而文化保护区只能保存硬文化。羌族面临的问题是在硬文化保存完好的区域,羌族人少,而羌族人聚集的区域,建筑等硬文化却保护不善。地震等自然灾害、全球经济一体化都对羌族文化带来了打击,并不断削弱着羌族人民的民族归属感。

大地震后,如何保护羌族文化成为社会的焦点,但大多只关注建筑等硬文化,忽略软文化。殊不知,软文化也承载着羌族的灵魂。因此,将羌族的硬文化与软文化结合保护是迫在眉睫的。

四、硬文化与软文化相结合的保护策略

(一)自救羌族软文化,提高羌族人民的文化保护意识

提高意识才能从根本上保证羌族文化的保护与传承。通过这次调查,发现部分羌民认为,学会羌绣、羌族舞蹈、羌语不能获利,所以没有学习的必要。羌族非物质文化遗产极富精神价值,既是羌族民族精神的载体,又是民族精神和传统文化的象征,蕴含着弥足珍贵的精神价值,是我们可以退守和栖居的精神家园,也是我们增强文化认同的宝贵资源。

应加强相关教育,可定期开办羌族文化学习活动,或与旅游相结合,推广羌族文化,让羌族人民意识到传统文化的宝贵之处。

(二)在软文化发展的环境里,加强对硬文化的保护

旅游性的羌寨传统建筑保存完好,均存在商业化现象,当地羌民赚钱后会搬离村寨,而羌民较多的普通羌寨则传统建筑保护缺失,造成了羌民与羌族建筑割裂的局面。

对于普通村寨,传统建筑年久失修,部分被地震震坏,加上人们的追求越来越高,老房子已经满足不了他们的需求。应修缮传统建筑,同时加强基础设施建设,让羌民在古老的建筑里也能享受便利的生活,从而减少拆毁传统建筑修建现代建筑的现象。

对于保存较为完好的村寨,应合理开发,选出重点展示的村寨,如桃坪羌寨、黑虎羌寨,作为展示平台,着重对外宣传。其他村寨应防止过度商业化,避免出现羌民搬离,留下空城的现象。要对羌民普及羌族文化,带动羌民热爱自己丰富深厚的文化,不只是将其作为盈利的工具。

(三)重视羌语学习

语言是隐形的文化,也是非常重要的文化载体,羌语不能通过羌族文化保护区保存下来。只能在羌族人居住地延续。年轻人作为承上启下的一代,要积极学习和使用羌语,将羌族文化的重要性传播给村寨的其他人,并对下一代进行羌语的教学。在学习汉文化的同时学习羌文化。

既要让羌族人学习通用语言和强势语言,比如汉语甚至英语,但是也不能丧失自己的母语,形成一个和谐的关系。母语中包含着文化的多样性。除了利用现代化手段进行大量抢救性的记录和保存外,羌族人中的每一个人都要重视自身的母语,要意识到继承本民族语言是一件重要而有意义的事情。不仅仅是学习,更要重视对母语中所承载的许许多多文化现象的继承和发扬。

五、结语

羌族的文化建设中已经取得了显著成绩。但大多仅限于场馆修建、文物保护等看得见、摸得着的硬件建设;对思想道德建设、文化精神涵养和文化环境培育着力不够。这种重“硬”轻“软”的短视现象,应当引起高度重视。

软文化发展有赖于必要的硬件支持,硬文化也离不开人们对文化意义和价值的高度自觉。“软”“硬”兼施,方能显出文化的威力,方能看到羌族文化发展繁荣的景象。

参考文献:

[1]冉光荣等.羌族史[M].成都:四川民族出版社,1985(1).

[2]刘敦祯.中国古代建筑史[M].北京:中国建筑工业出版社,1984 (6).

[3]季富政.中国羌族建筑[M].成都:西南交通大学出版社,2000.

[4]丁枫.四川阿坝黑虎羌寨.

【中图分类号】G127

【文献标识码】A