利用“中间地带”资源 释放课堂教学张力

——以高中经济生活课堂为例

2016-06-13刘西京

刘西京

(杭州市萧山区第十高级中学,浙江 杭州 311200)

利用“中间地带”资源释放课堂教学张力

——以高中经济生活课堂为例

刘西京

(杭州市萧山区第十高级中学,浙江 杭州 311200)

摘要:让课堂教学视角更多地转向学生是新课程改革的一个重要方向,课堂教学应因势利导充分利用“中间地带”资源,释放课堂教学张力。通过对比、化归等方法激活中间地带的思维资源并利用;通过创设、发掘和援引情景来聚焦中间地带的情景资源并应用;通过角色的参与、感知与领悟来追寻中间地带的角色资源并使用。

关键词:中间地带资源;因势利导;课堂张力

1现有课堂与状态

学校要求每个老师每周都要去听一节课,很多老师的课堂组织、教学设计、知识呈现等让人耳目一新、受益匪浅,在为他们课堂教学点赞喝彩之余,总感觉缺少了点什么。比如,有的对具有主体性、丰富性等特点的生成性资源视而不见;有的课堂养成了学生学习和思维的惰性,妨碍了学生主动性和创造性的发挥;有的忽略了知识的来龙去脉,无法让学生从内心真正感受到参与生成知识的快乐与成就。而基于学生、教学本身的资源恰恰是最为宝贵的,我们却在不经意间舍弃了这些最宝贵的东西。政治课堂应该充分利用这些资源,释放课堂教学张力。

2“中间地带”概念界定及依据

“中间地带”教学资源的提出是基于前苏联心理学家维果茨基提出的“最近发展区”理论,课堂教学要善于把握学生的“最近发展区”,充分挖掘并利用“中间地带”资源,使学生顺利完成知识素养与学习目标的有效对接,将可能达到的发展水平转化为现实掌握的高度,促进学习目标的达成。在课堂教学中 “中间地带”一词是指介于学生已有的生活经验、知识储备、学习习惯等与课堂所要达成的学习目标之间的地带。

3课堂实践与措施

课堂教学价值在于关注学生的发展潜能,并使学生的各种潜能在课堂教学中逐步被挖掘和彰显。这个被挖掘和彰显,不仅需要学生自主自觉的参与,也有赖于教师的积极引导和善待。随时关注学生自身的教学资源,把此观念贯穿于课堂教学全过程,运用适切的方式手段,充分挖掘和利用中间地带资源,实现课堂教学向生活与学生实际的转化。

3.1激活中间地带的思维资源

教学过程中,经常会出现源于学生学习本身的困惑,这种困惑暴露了学生的理解与构建知识的障碍。课堂要突破这个障碍,需要激活联系问题与目标之间的思维要素,让政治课堂充满真实。

3.1.1对比思维,澄清迷惑

例1A 从商品中分离出来的固定充当一般等价物的商品,就成了货币。

B 纸币的制作成本低……所以纸币成了世界各国普遍使用的货币。

在经济生活这个知识点教学过程中,有学生在课堂上站起来说:“老师,这货币,前一个是这么解释的,后一个为什么又把纸币叫货币呢?”两个“货币”的问题表明在感觉与真知中间留下了一个中间地带,要跨越并澄清这个问题,需要激发学生的积极思维。笔者如此引导学生:A句的货币是概念表述,而B句的货币概念是生活概念。经济学概念中的货币就是金属货币(金银),生活中讲的货币一般情况下指的是国家强制发行使用的纸币。两者都是随着商品经济的发展而产生。

密切联系学生的实际生活[1],把握学生提出的问题,引导学生积极思维,澄清知识之间的内在关系,演化成学生更深刻的知识理解,既是对学生学习的肯定,又是对生成性资源的充分利用。

3.1.2化归统一,拨云见日

例2A 货币并不意味着流通中的货币量越多越好。

B 生活中是我们手中的钱越多越好。

“概念中不是越多越好,生活中却是越多越好”这两种表述在理论与现实之间留下了一个空白地带。利用化归的思想可以打开学生的问号。国家有权发行货币,但无论多少,只代表一定时期的社会财富,在社会财富不变的情况下,货币多了,单位货币代表的财富就少了,这就是“并不意味着流通中的货币量越多越好”的原因;而“生活中的钱越多越好”,可以把 “钱”换成“收入”来解释,即在其他情况不变的情况下,收入多少代表可以交换到的社会财富,收入越多代表可换取的财富越多。

让理论插上形象化的翅膀,让感知具体化,突破认知困惑,既降低了学习难度,又促进了课堂实效。

3.1.3澄清现象,回归本质

例3A 生活中往往会说这个那个东西好,所以它值钱,所以使用价值决定价格。

B 商品的价值量由生产该商品的必要劳动时间决定。

学生往往会产生如观点A的困惑,这源于学生对现象与本质之间的理解落差。透过现象认识本质需要利用教师具备的深厚的理论功底作为中间地带资源,为学生的理解做好铺垫,缩小学习落差,提升认知水平。破解这个难题,笔者特别增补了劳动的双重性理论。首先,人类劳动具有自然属性和社会属性。具体劳动产生使用价值,抽象劳动产生价值。具体劳动和抽象劳动是同一过程的两个方面。其次,“生活中说这个东西好”强调的是商品的使用价值,对于商品而言,好的商品需要付出更多的个人劳动。但在市场上商品是平等派,价值量大小不应、也不能用各种具体劳动衡量,只有用无差别的人类劳动来衡量。再次,具体劳动与抽象劳动的对立统一、交换中的公平与效率的统一决定了商品不会因为个人付出的多、质量好就值钱。因此商品的价格由价值决定而不由使用价值决定。

疑问性不仅赋予了课堂的丰富性,而且有存在的意义[2]。通过理论铺垫,建立了现象与本质的链接,既有效澄清了学生的疑问,又拓展课堂的厚度、提升课堂教学的理论品质,使学生完成由现象到本质的认识升华、感知与目标的激荡内化。

3.2聚焦中间地带的情景资源

创设教学情景的过程就是缔造新的教育情境、焕发学习动力的过程。课堂教学中,既要创设又要发挥情景资源在学生与学习目标之间的积极作用,促进学生认知、情感和价值观的三维目标的共生。

3.2.1创设情景,水到渠成

一定的情景设置有利于引导学生积极思维,根据课堂教学,发掘具体知识所内涵的情景资源,可以展现学生素质,激发学生探究热情和学习能力。在学生生活经验和具体知识之间创设一定的情景链接,有助于学生实现从生活经验到具体知识困难的突破。

在“商品—货币—商品”的流通过程中,“商品—货币”阶段的变化既重要又困难,“是商品的惊险跳跃”。这个“跳跃”如果不成功,摔坏的不是商品,而是商品所有者[3]。对“跳跃”问题学生在理解上有困难,但高中学生已经具备了一些基本的生活经验。笔者准备了一只旧手机做道具,让两个学生在台上叫卖。买主问:“你这手机能不能上微信啊?”(卖主)回答“不能”;买主问:“能不能安装智能软件?” (卖主)回答“不能”;买主问:“你这手机有啥功能?”(卖主)回答:“只能打电话。”底下的学生议论道:“我们想买手机,但是你的手机功能单一,外观陈旧,是很难卖出去的!”双方经过几个回合的商讨,这桩“买卖”并没有成功。笔者追问:“生产这款手机的厂家可能会面临什么危机?”“卖主”和“买主”通过这个追问进一步打开了思路,认为厂家必须面向市场,不断对产品升级换代。

打通书本与生活之间的界限[4],关注生活经验和书本知识之间的中间地带情景资源的创设,为学生在突破困难上“铺路搭桥”, 促使学生进一步思考,使问题的解决水到渠成,提高了课堂的学习效率。

3.2.2发掘情景,思维引领

着眼并发掘教材内在情景资源,对情景中的人、物及相互关系做出判断与展开,结合教师的引导让学生积极思考,可以形成更深层次的认知。如漫画《分配不公 企业破产》[3]:

这幅漫画生动展示了收入分配不合理所带来的弊端,理论通过漫画的演绎显得通俗易懂。但如何利用漫画中的情景要素把问题说透?笔者以“3W”,即what (是什么),why (为什么), how(怎么做)的提问引导学生去挖掘内在关联要素,结合生活中的现象来思考这个问题。

发掘具体知识中的情景要素,释放思考的张力,给思维一个空间,让课堂更加绽放,让学习更有效。

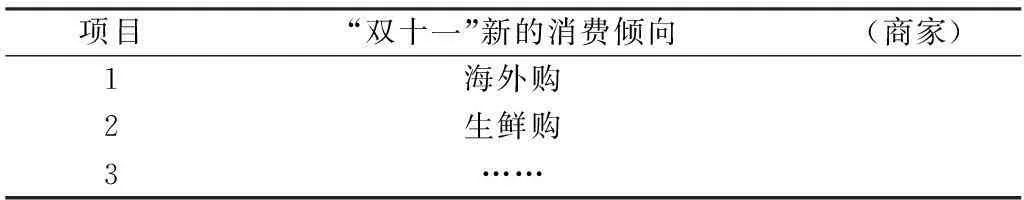

3.2.3援引情景,多元生成

积极援引各种社会热点资源,通过课堂的分析和演绎实现已有知识与学习目标的有效对接,既调动了学生的课堂兴趣和热情,又让课堂产生超乎预期的教学效果。在“互联网+”已经深入人心、融入社会生活的背景下,在《生产与消费的关系》的教学环节中,笔者结合2015年“双十一”购物狂欢节的相关数据设计了以下环节(见表1)。学生的答案精彩不断,有的说面对“海外购”物流企业需要延长物流链条;有的说面对“生鲜购”相关产业应整合资源,提供“从原产地到餐桌”的一条龙服务,让购买者吃得健康吃到鲜等。这些热点问题情景的援引桥接了已有知识和学习目标的关系,激活了学生的思考,学生的答案也闪烁着对具体知识的理解和体悟。

表1 2015年“双十一”的消费倾向,作为相关企业如何应对?

增强课堂内容与社会生活的联系[3]。援引一定情景资源、通过学生积极的课堂参与,让情景与目标无限接近,让学生在知识的不断“内化”中分享成功。

3.3追寻中间地带的角色资源

各种角色都有各自特征,学生既是学习者,也是有独立个性与发展潜能的社会人,具有各种角色扮演与体验的可能性。鼓励学生参与、感知与领悟不同角色,有助于疏通学习与目标之间的关系,升华学生的情感、态度、价值观。

3.3.1角色参与 提升认知

如漫画《市场调节》[4]。学生难以理解的是市场如何配置资源。教材中的漫画材料渗透着多样的角色资源,通过学生的角色参与可以直接深入漫画与学习目标的中间地带,使课堂效果达到事半功倍。在课堂上,学生模拟不同的角色来争取钢材为己所用,但钢材的有限与每个人的需求的无限之间的矛盾如何解决?有人主张平均分配、有人主张价高者得、有人主张看价格和自己的成本预期等,在角色参与中闪现着通过价格、供求调节资源的影子。

积极的角色参与锻炼了学生分析、解决问题的能力,促进了学生积极思维与能力的提高。

3.3.2角色感知,陶冶情感

在现实生活中,有人没活干,可修脚技师却后继无人;热门高级技师有时万元月薪都聘不到;有的大学生非管理岗位不去,脏、累、重活不干。对上述现象你怎么看[4]?

在这个环节上,笔者更多地让学生去换位思考、去感知不同角色。有学生说:“修脚师他们自食其力,值得尊重。”有学生说:“环卫工人,寒暑四季都是城市的美容师。”经过角色感知后的课堂作答竟如此暖心。学生学到的不仅是知识,也有满满正能量。教育在于让人动心动情,角色感知,促成课堂教学与教育的统一;角色感知,让课堂呈现别样的精彩。

3.3.3角色领悟,追求真谛

一个飘着雪花的冬日,白芳礼老人来到一所学校,递上饭盒里的500元钱,说:“我干不动了,以后可能不能再捐了,这是我捐的最后一笔钱。”在场的老师们都感动得哭了[4]。

教学中笔者以情景剧的形式让学生重现了这一感人场面。学生表演忘我投入,入情入境;欣赏的学生频频赞叹,泪光闪闪。闪闪泪光中,张扬了教育的人文关怀和价值追寻,将课堂向青草更青处漫溯。

“教育的问题就在于使学生通过树木而见到森林。”[5]让学生成为自己课堂的主演,追溯着教育的本真,让知识、情景与价值观共生共融,促进学生认知乃至人格的完善。为学生终身学习、终生成就奠定基础,这是课堂教学的使命,更是课堂教育的真谛。

4理想课堂和方向

关注学习者的自我意识和创造性并且把他们视为最关键价值[2]。课堂教学要充分利用各种资源,让学生成为学习的主人,在学习中留下学习的痕迹和体验。基于学生,需要充分激发、创造条件使其潜能得到充分彰显;基于资源,需要充分挖掘搜寻有关学生、课堂的各种资源,创设条件,让课堂不断生成;基于教学,把适当的方法融于其中,才能更深刻实现政治课堂对个体生命的影响。

参考文献:

[1] 瞿葆奎.教育学文集·教育目的[M].北京:人民教育出版社,1989.

[2] 小威廉姆E·多尔.后现代课程观[M].王红宇,译.北京:教育科学出版社,2000.

[3] 中华人民共和国教育部.普通高中课程方案(实验)[Z].北京:人民教育出版社,2003.

[4] 思想政治经济生活(第6版)[M].北京:人民教育出版社,2014.

[5] 西方现代教育论著选[M].王承绪,赵祥麟,编译.北京:人民教育出版社,2001.

(责任校对游星雅)

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2016.04.009

收稿日期:20151201

作者简介:刘西京(1978-),男,陕西富平人,中学一级教师,主要从事课程与教学论研究。

中图分类号:G632

文献标志码:A

文章编号:1674-5884(2016)04-0027-04