部分切除术与全脾切除术治疗外伤性脾破裂对比分析

2016-06-13段永省

段永省

部分切除术与全脾切除术治疗外伤性脾破裂对比分析

段永省

目的 探究部分切除术与全脾切除术治疗外伤性脾破裂的临床效果。方法 选取外伤性脾破裂患者60例,随机分为2组,各30例。对照组采用全脾切除术治疗,观察组采用脾部分切除术治疗,对比2组并发症发生率、手术前后WBC、IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数等情况。结果 2组手术后0.5个月的WBC均显著高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);而2组手术后12个月的WBC水平与治疗前的差异无统计学意义;对照组手术后0.5、12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组手术后0.5个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组手术后12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数与治疗前相比,差异无统计学意义;观察组手术后0.5、12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05);观察组术后并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 相比于全脾切除术治疗,脾部分切除术治疗外伤性脾破裂具有较高临床效果,能够显著降低并发症,保留脾功能,增强患者机体免疫能力,值得推广。

脾部分切除术;全脾切除术;外伤性脾破裂;疗效

脾破裂是一种高发腹部脏器闭合性损伤类型,通常此类患者的症状并不明显,如果未得到及时有效的治疗,使失血性休克死亡概率升高,因此在确诊后及时接受手术治疗是治疗的关键[1]。传统治疗脾破裂的手术方式为全脾切除手术,然而随着临床医学的不断发展,此手术方式已经逐渐不能满足患者要求。而脾部分切除术能够保留部分脾脏组织,目前已被逐渐推广于临床[2]。为进一步探究脾部分切除术的临床疗效,本次研究选择60例外伤性脾破裂患者,分别给予全脾切手术和脾部分切除术治疗,对比

2组疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2013年2月~2015年2月商丘市第四人民医院收治的外伤性脾破裂患者60例,随机分为2组,各30例。对照组男16例,女14例;年龄22~68岁,平均年龄(43.45±3.12)岁;Feliciano外伤脾破裂分级:3级10例,4级7例,5级13例;观察组男16例,女14例;年龄为22~68岁,平均年龄为(43.45±3.12)岁;Feliciano外伤脾破裂分级:3级10例,4级6例,5级14例。所有患者均属于腹部闭合性损伤,未出现其他脏器损伤和严重功能障碍。2组一般资料差异无统计学意义,具有可比性。

1.2 方法 对照组进行传统常规全脾切除术。观察组采取脾部分切除术,在入室全麻后取平卧位,切口取左肋缘下切口。首先手法轻柔地游离脾脏,用手轻轻向上托起脾脏,在脾窝内用大纱布垫起,充分暴露脾脏。然后根据患者脾脏的伤口和血供情况来选择最合适的手术方式切除部分脾脏,保留1/3以上脾脏,保证术后脾代偿功能。在切开脾胃韧带后,对于血管走向清晰者直接处理血管,对于血管走向不清晰者需要紧靠血管入脾门处处理血管,分小束结扎,处理血管时需要观察脾脏的血运情况,在处理血管后可见血运障碍和良好的分界线,从此分界线向健侧

0.5 cm处行交锁“U”形缝合,以钳夹法切除缺血部分脾脏,然后结扎血管,最后缝合留置引流管。

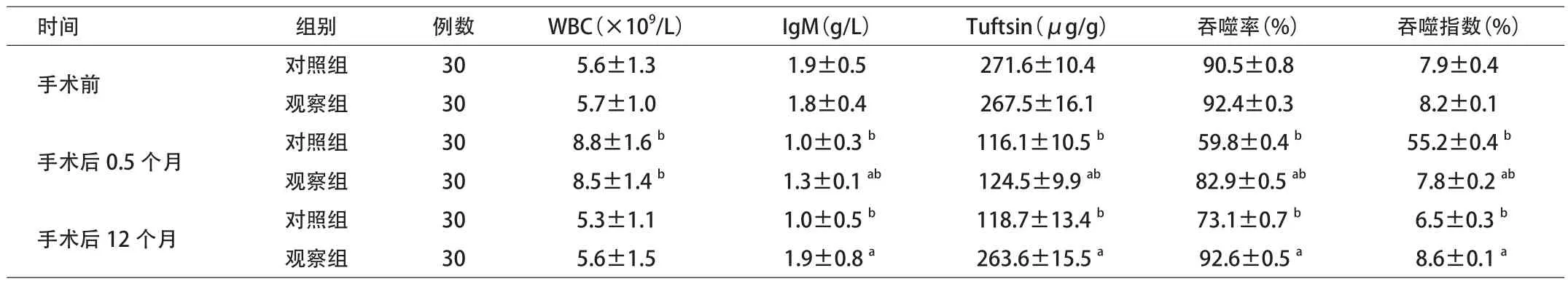

1.3 观察指标 密切观察2组患者手术前、手术后0.5、12个月的白细胞总数(WBC)、血清免疫球蛋白M(IgM)、促吞噬素(Tuftsin)因子、吞噬率和吞噬指数等指标情况。吞噬率计算方式为:已吞噬细胞的白细胞数量/100个白细胞×100%;吞噬指数计算方式为:100个白细胞吞噬的细菌数/100个白细胞×100%。同时注意观察并统计2组并发症发生率情况,进行总结分析[3]。

1.4 统计学方法 采用SPSS 18.0软件进行统计学分析,计量资料用“x±s”表示,组间比较行t检验,计数资料用“n(%)”表示,行χ2检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 临床指标 2组手术后0.5个月的WBC均显著高于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);而2组手术后12个月的WBC水平与治疗前的差异无统计学意义;对照组手术后0.5、12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组手术后0.5个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);观察组手术后12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数与治疗前相比,差异无统计学意义;观察组手术后0.5、12个月的IgM、Tuftsin、吞噬率以及吞噬指数均显著高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 2组手术前后临床指标对比

2.2 并发症 观察组术后出现2例粘连性肠梗阻,1例切口感染,1例胸腔少量积液,其并发症发生率为13.33%(4/30);对照组术后出现4例粘连性肠梗阻,5例切口感染,2例胸腔少量积液,其并发症发生率为36.67%(11/30),2组相比,差异有统计学意义(P<0.05)。所有患者经对症处理后症状基本消失,随访

12个月,未出现腹痛、腹水、高热等临床症状,未见脾脏发生明显形态改变。

3 讨论

外伤性脾破裂由于多种因素导致的疾病,主要为挤压伤、击打伤以及撞击伤等,均会累及左侧肋部,其所产生的冲击力传导至脾脏,对脾脏造成损害。而锐器击伤会穿透腹部和脾脏,从而导致外伤性脾破裂[4]。

对于外伤性脾破裂患者以往通常采用脾全切手术,虽然其具有显著疗效,但此手术对患者造成的创伤较大,还会影响到内部腹壁解剖结构[5]。脾脏组织具备一定的可缝合性,并且随着临床医疗器械和腹腔镜技术的不断进步,使得脾部分切除术得以实现[6]。Tuftsin因子是生物活性肽激素的一种,能够有效促进巨噬细胞和多形核白细胞的吞噬作用,并且只在脾脏产生,所以能够作为脾脏功能的特异性指标,有效反映出脾部分切除术后的临床疗效[7-8]。本次研究中,2组手术后0.5个月的IgM、Tuftsin水平均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);而观察组的

IgM、Tuftsin水平在术后12个月会逐渐升高,与治疗前相比,差异不显著。此外,通过体外吞噬实验可见,观察组在术后0.5个月的吞噬率以及吞噬指数均显著低于治疗前,差异有统计学意义(P<0.05);而在术后12个月后吞噬率以及吞噬指数均恢复术前水平,并且观察组并发症发生率显著低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。该结果与赵山斗[9]的研究结果相类似,说明采用脾部分切除术后,在早期脾脏组织和血供显著减少,对脾功能造成损伤,但随着保留的部分脾脏逐渐恢复脾功能代偿功能,使脾脏能够逐渐恢复术前功能,并且手术后患者并发症的发生率较低。

综上所述,相比于全脾切除术治疗,脾部分切除术治疗外伤性脾破裂具有较好的临床效果,能够显著降低并发症,保留脾功能,增强患者机体免疫能力,值得推广。

[1] 余华,王翔翔,刘明忠,等.射频消融保脾治疗外伤性脾破裂23例应用体会[J].中国现代普通外科进展,2013,16(7):569-571.

[2] 杨晓春,张启林,吴强,等.24例外伤性脾破裂保守治疗体会[J].当代医学,2012,18(24):103.

[3] 于洪武,代伟,张芸,等.基层医院开展腹腔镜脾切除术治疗外伤性脾破裂的探讨[J].浙江医学,2015,37(16):1387-1388.

[4] 刘勇.闭合性外伤性脾破裂68例临床分析[J].河南外科学杂志,2013,19(4):89-90.

[5] 陈红卫,汪佳辉.严重外伤性脾破裂切除加自体脾移植的临床疗效及其对免疫状态的影响[J].浙江创伤外科,2014,19(1):101-103.

[6] 韩家伟.外伤性脾破裂患者的临床急诊手术效果分析[J].河南医学研究,2014,23(10):96-97.

[7] 李国梁,蔺觅.腹腔镜下脾修补术治疗外伤性脾破裂32例体会[J].中华腹腔镜外科杂志,2013,6(1):55-56.

[8] 李增辉,王浩龙,朱泽卫,等.外伤性脾破裂行保脾手术25例临床分析[J].中国煤炭工业医学杂志,2014,17(2):245-247.

[9] 赵山斗.脾部分切除术治疗外伤性脾破裂41例疗效观察[J].中国基层医药,2013,20(22):3446-3447.

10.3969/j.issn.1009-4393.2016.17.025

河南 476000 商丘市第四人民医院普外科 (段永省)