社会组织管理体制的“拟单位化”趋势

——以杭州市西湖区社会组织服务中心为例

2016-06-12解建达浙江理工大学法政学院

解建达 浙江理工大学法政学院

社会组织管理体制的“拟单位化”趋势

——以杭州市西湖区社会组织服务中心为例

解建达 浙江理工大学法政学院

摘 要:改革开放以来社会组织管理体制的演变有着一定的逻辑,角色博弈,在其演变过程中逐步淘汰了“敌对”、“冲突”、“稳定”的可能,而达到“共治”的情形,这种共治在实践中体现为“ 拟单位化”,它认为社会组织管理体制中出现了“虚拟单位”,因而在运作过程中重现若干“单位制”的重要特征。应当指出,这一概念有着极强的中国语境,不具有普适性。

关键词:社会组织管理体制 单位制 虚拟单位 拟单位化

引言

十八大提出“要围绕建构中国特色社会主义社会管理体系,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制。”但是在现实的社会组织管理体制中却存在社会组织被行政吸纳的现象,如何解释这一现象?学界对这一问题有着诸多见解。康晓光提出的“行政吸纳社会”[1]、林兵和陈伟提出的“吸纳-嵌入/应嵌-回应”模式[2],是对现行社会组织管理体制的独到分析。在简单回溯改革前30年“单位制”社会的基础上,本文提出一个新的概念“拟单位化”来描述现行社会组织管理体制的演变趋势,通过杭州市西湖区社会组织服务中心这样一个“虚拟单位”来剖析社会组织管理体制“拟单位化”趋势的,最后作一个简要评价。

一、社会组织管理体制的演变逻辑

社会组织管理体制,是国家关于社会组织管理的行政机构设置、权限划分、权力运行机制等方面的体系和制度的总称。作为国家与社会关系的具体表现形式,社会组织管理体制体现为党和政府关于社会组织发展与管理的一系列制度规范、机构设置和政策措施,体现为贯彻在各级党政部门具体的社会组织管理实践中的战略思路及相应的制度安排,也体现为党和政府对待社会组织的基本态度和指导思想[3]。

(一)管理体制的力量来源

十八大提出“要围绕建构中国特色社会主义社会管理体系,加快形成党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会管理体制”社会组织管理体制目标构成要件中的主体分别是党委、政府、社会组织、公民,司法机构。在这五种主体中,按照权力的性质,可以将其分为政治权力、经济权力、社会权力、文化权力以及个人权力五类。社会组织管理体制正是在政治权力、经济权力、社会权力、文化权力以及个人权力互相作用和耦合中成形的。

(二)社会组织管理体制中的角色博弈

在社会组织管理体制的五种权力格局中,既有合作的一面,也有冲突的一面。以政治权力与社会权力的博弈为例,政治权力既有开发者的角色,又有维护稳定守护者的角色,社会权力既有与政治权力合作的一面,也存在着潜在冲突的可能性。这种博弈,可以用图二来表示。如图二所示,只有在社会权力采取扮演合作者角色,而政治权力扮演开发者角色时,才能发生良性互动的情形。

图二 社会组织管理体制中的角色博弈

二、“拟单位化”的形成

本文用“拟单位化”的概念来概括这一过程。“拟单位化”是指社会组织管理体制中出现了“虚拟单位”,因而在运作过程中重现若干“单位制”的重要特征。

(一)单位制的概念

单位制是改革开放前30年的一种社会管理体制,单位制的基本内涵是:一切微观社会组织都是“单位”,单位构成了控制和调节整个社会运转的体系[4]。对于其成因,形成了两种解释:1)一种注重制度形成的路径依赖效应[6][7]。2)另一种则关注制度形成中的资源约束因素[8][9][10][11],这两种解释都不太理想。实际上,单位制度的形成是政治权力、经济权力、社会权力与文化权力、个人权力相互作用耦合的结果,在经济权力、社会权力、文化权力没有与政治权力相区别且分化出来,个人权力受到压制时,即使不形成原先的单位制,也一定会具备单位制的主要特征,只是名称不同而已。

(二)虚拟单位与“拟单位化”

“虚拟单位”是指政府与社会组织之间没有正式的单位联系,但是却产生类似单位的作用。虚拟单位的特征可以概括为:1)社会组织完全依赖于虚拟单位及其背后的政府部门;2)虚拟单位是政府控制社会组织的组织工具;3)虚拟单位是社会组织进入公共服务领域的主要通道;4)虚拟单位中的管理层不仅是公益服务生产过程中的管理者,同时也是党和政府的权威代表。“虚拟单位”是政府为了发展社会组织,开发公共服务资源而建立的机构,是政府实现“共治”意图的有效载体。

三、社会组织管理体制“拟单位化”的案例分析:以西湖区社会组织服务中心为例

西湖区社会组织服务中心成立于2012年12月1日,为民办非企业单位,是杭州市西湖区社会组织综合性培育和服务场所。

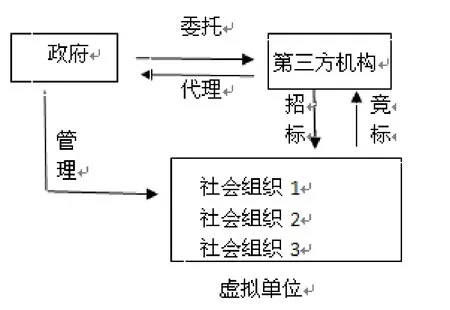

首先,政府建立社会组织服务中心,借助这它来培育社会组织,以开发西湖区社会组织的公共服务资源,并且成为社会组织与政府互动的制度化渠道。“虚拟单位”的设置,通过掌控资源,保证了西湖区社会组织服务中心及社会组织的运作能够实现政府的意图,同时实现了政府的控制效果。如该中心的人员招聘是来自于西湖区民政局社会工作编制的公务员以及社会上的社会工作者,工资由政府拨款。

其次,在本案例中,“拟单位化”在案例中表现的第二个策略是间接式管理。政府从社会组织的日常管理中撤出,借助西湖区社会组织服务中心负责对社会组织进行管理。从培育方面来讲,西湖区社会组织服务中心通过提供场所,为社会组织负责人提供各类课程培训、组织间交流活动、专业培训及案例研讨活动等;从日常管理方面来讲,社会组织需就每月活动安排向中心进行备案,每次项目中接受该中心工作人员的督导,每次项目活动后向中心提交“项目监测表”,并且接受该中心委托的第三方机构的考核。

在本案例中,“虚拟单位”与公益创投机制紧密相关。从2013年开始,政府分别投入200万元和一定比例福利彩票公益金用于培育社会组织,“虚拟单位”委托杭州市上城区支点社会工作发展中心承担公益创投项目的评审及管理。如在2015年,16个项目经评审获得了30万元的资助,政府通过公益创投扶植、培育了大批有潜力的民间社会组织。

最后,本案例中社会组织的“拟单位化”策略,是指社会组织在政府指定的框架下行动,开发公共服务资源,分担政府的部分职能。由于社会组织的发展在很大程度上受到资源的限制,表现为对政府的高度依赖性,要想生存和发展,社会组织必须与政府进行合作。

图四 社会组织管理体制中的“拟单位化”趋势

四、结论:“拟单位化”的进步与局限

在社会组织管理体制演变的过程中,“敌对”、“冲突”、“稳定”这样的选项已经被逐渐排除,并且为了保持这样的选项不再有重复发生的可能性,在试错中产生的防卫机制被保留下来,社会组织管理体制的演变最终达到了“共治”的情形。政府建立“虚拟单位”来培育、管理和引导社会组织提供公共服务,社会组织通过加入“虚拟单位”来降低社会、经济和政治成本,确保自身得到存在与发展的资源。政府与社会组织之间虽然没有正式的单位联系,但是却产生类似单位的作用,政府建立“虚拟单位”,以及社会组织加入“虚拟单位”的行为,即反映了社会组织管理体制的“拟单位化”趋势。

社会组织管理体制中出现的“拟单位化”趋势自有其产生与延续的合理性,“虚拟单位”的设立及社会组织管理体制的“拟单位化”既是政府培育社会组织参与公共服务的有效途径,也是社会组织利用政策资源有效发展自身的有效方法,是现有政治秩序下政府与社会组织合作实现共治的最优途径。这种“拟单位化”趋势是政府加强与创新社会管理的实践中产生的一个“杰作”,值得充分地肯定。然而也有必要指出,在实践过程中,由于政府职能转移的滞后和不彻底,“虚拟单位”仍然承接了大量的行政任务,长此以往,如果从政府转移出来的职能只是沉淀在一个个虚拟单位中,那么“虚拟单位”变为“正式单位”的可能性将会很大。

应该指出,这种社会组织管理体制的演化最终是在中国社会主义制度下发生的,它的发生有着独特的制度基础,独特的社会政治文化背景,不具有普遍性。因此本文提出的“虚拟单位”以及“拟单位化”的概念,都有着极强的中国语境。

参考文献:

[1]康晓光.韩恒.分类控制:当前中国大陆国家与社会关系研究[J].社会学研究, 2005(06): 85-88.

[2]林兵, 陈伟.“吸纳嵌入”管理: 社会组织管理模式的新路径——以浙江省N市H区社会组织服务中心为例[J].江海学刊,2014(1):107-109.

[3]王名,孙伟林.社会组织管理体制:内在逻辑与发展趋势[J].中国行政管理, 2011(7): 16.

[4]路风.单位:一种特殊的社会组织形式[J].中国社会科学.1989(1):73.

[5]路风.中国单位体制的起源和形成[J].中国社会科学季刊(香港), 1989(5): 91-101.

[6]田毅鹏.“典型单位制”的起源和形成[J].吉林大学社会科学学报, 2007(4): 57-61.

[7][8][9]王沪宁.社会资源总量与社会调控.中国意义[J].复旦学报, 1990(4): 8-11.

[10]刘建军.单位中国——社会调控体系中的个人、组织与国家[M].天津: 天津人民出版社,2000.

[11]刘建军.中国单位体制的建构与“革命后社会”的整合[J].云南行政学院学报, 2000(5): 25-30.动的情形。