1953-1954年基层普选的历史考察——以江苏省为例

2016-06-10金子求

金子求

1953-1954年基层普选的历史考察——以江苏省为例

金子求

摘 要:新中国第一次基层普选是共和国民主政治的一大盛事。一方面,普选运动中,中国共产党注重将普选与基层实际相结合,着力强调选举权的“人民性”,培植选民阶级归属感,妇女、少数民族的选举权利尤其受到重视,选举权利的“身份认同”得以强化。在“人民”的范围内,普选运动极力彰显“人民民主”的广度和深度。另一方面,基层普选采用大规模群众运动形式又有其明显的不足:容易助长轻视法制的心理和行为,使得普选过程超越法的轨道,一定程度上违背党的民主初衷。

关键词:基层普选;选民资格;政治动员;候选人提名

一、普选运动概述

新中国成立以来的首次全国普选是共和国历史上具有里程碑意义的民主建政之举,是新中国选举制度的第一次普遍实践。新中国建立后,经过三年的国民经济恢复工作,实行普选以召开全国人民代表大会的条件已经基本成熟。1953年1月13日,中央人民政府委员会第20次会议通过了《关于召开全国人民代表大会及地方各级人民代表大会的决议》,以此为标志,全国普选运动开始。1953年3月1日,毛泽东签署命令,中央人民政府委员会公布了《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》。

自《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》颁布以后,江苏省人民政府即遵照选举法第35条的规定报经中央批准,于1953年4月成立了江苏省选举委员会,以部署和指导全省普选工作。经过一系列的组织和筹备工作,全省基层选举于1953年七八月间全面推开,至1954年4月中旬胜利结束,并先后选举了市、县人民代表大会的代表;在基层选举胜利完成的基础上,各市、县又于6月中旬至7月下旬召开了市、县第一届人民代表大会第一次会议,选举出席全省第一届人民代表大会的代表。江苏省人民政府委员会1954年7月22日第六次全体委员会议通过了《关于召开江苏省第一届人民代表大会第一次会议的决定》。至此,全省普选胜利结束。

1953年江苏省普选采取由点到面、层层推进的办法,经历了组织筹备、典型试办、全面展开三个阶段。按照1953年选举法的规定,分步实施了宣传动员、建立组织、划分选区、人口调查、选民登记、公布选民名单、结合“新三反”运动,酝酿代表候选人、召开选举大会等选举运作的基本环节。

全省的基层选举工作,在农村基本上分两批进行。第一批4 495个基层单位于1953年七八月间先后全面推开,11月底以前先后完成。入冬以后,农村中全面贯彻过渡时期总任务宣传,进行粮食统购统销工作,因此,第二批5054个基层单位的选举工作在1954年二三月间先后全面推开,到4月中旬全部结束。全省12个市的257个基层单位的选举工作,于1953年八九月间先后分批展开(南京、无锡一次展开),至1954年3月份全部结束。

包括江苏省在内的全国首次基层选举是以农民和城市工人阶级为主体的普遍的民主政治实践,是建国以来中国共产党执政的一个重要组成部分和重要环节,也是对党的执政能力的一次实践检验。从其历史进程看,它既是一次依法选举,又是一次民主选举。选举发生在由新民主主义向社会主义社会的过渡时期,初步建构了新中国民主选举制度的大厦,并将这些制度普遍建立在乡村基层社会。

二、选举运动的进步与缺陷

新中国第一次普选是共和国民主政治的一大盛事,通过对新中国首次普选的研究,一方面可以看到民主政权初建时民众参与的广度和深度;另一方面,更重要的是透过参选者的热忱我们可以见证,作为领导者,中国共产党对民众的信任和推行民主政治的决心,反映了中共对基层民主建设认识的不断深化及对新中国选举制度所作的艰辛探索,在选举建政史上丰富和发展了党的执政经验。通过对这段历史的回顾和再现,可以清晰地认识中国共产党在政权初建过程中所施行的一套政治运作模式和特征。

(一)普选运动中,中国共产党注重将普选与基层实际相结合,着力强调选举权的“人民性”

通过对选举权“人民性”的强调,培植选民阶级归属感,选举权的“身份认同”得以强化,在“人民”的范畴内,普选运动获得广泛支持和高比例的参选率。

1.包括江苏省在内的新中国首次普选,中国共产党人是非常慎重的,“既坚持发扬民主,又考虑到了实际条件的制约,既在理论上强调发扬民主,又坚持从现实情况出发,这是新中国第一次普选的基本指导思想。”[1]一切从实际出发来进行社会政治制度的安排和运作,对于今天的民主建设仍有指导意义。正是在“实际民主”精神的指引下,才发动了选民的普遍参与,即便是在农村基层都获得了较高的选民投票率。如高邮县杨林乡全乡参选选民占在家选民总数的96%,占全乡选民总数的87%①。清江市王营镇参加选举大会的选民平均达到97.61%②。即便是因情况特殊(如善济乡有一个选区近1/3的农民外出换糖,陆幕镇酿酒业发达,选举时酿酒工人大部分回家)参选比例不高的吴县善济乡、陆幕镇选民参加选举大会的比例也分别达到了平均75.83%和72.8%的水平③。

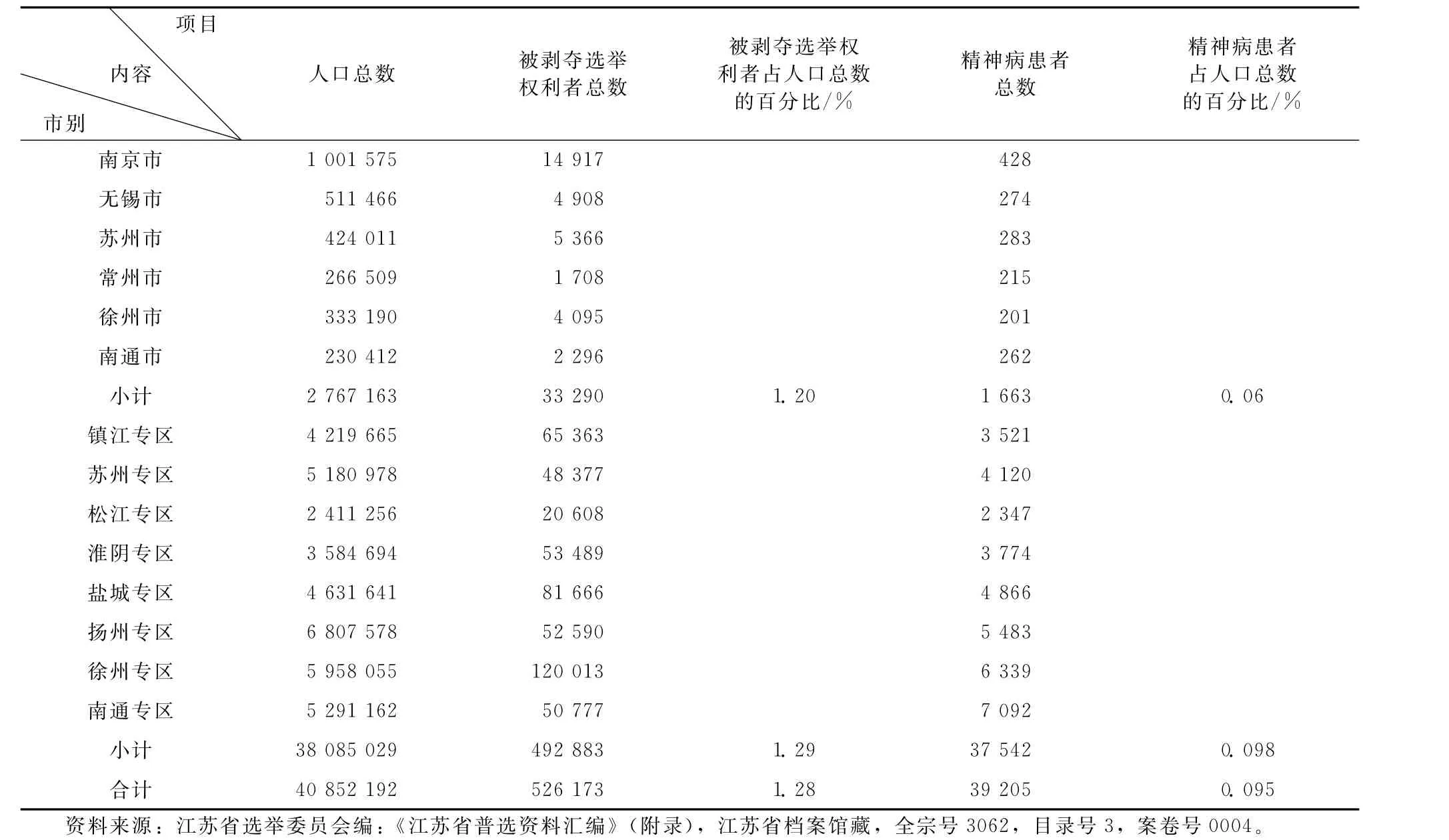

2.民主权利的“阶级界限”分明。一方面,人民享有较为广泛、平等真实的选举权,并为选举权的实施而享有充分的物质和法制保障;另一方面,“选举权,只给人民,不给反动派”[2],地主阶级和反革命分子作为政权的专政对象,被彻底地剥夺了选举权和被选举权。根据江苏全省81个市县的统计,全省选民人数占十八周岁以上人口总数的97.58%,而全省依法被剥夺选举权利的人加上精神病患者,仅占全省人口的1.37%,占十八周岁以上人口总数的2.42%④。各地选民总数占人口总数的比例以及被剥夺选举权者仅占人口总数极小比例(详见下表1)表明普选具有广泛的社会基础。

①江苏省选举委员会:高邮县林阳乡普选工作总结。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。

②江苏省选举委员会:清江市王营镇普选总结。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。

③江苏省选举委员会:吴县善济乡、陆墓镇普选工作的情况与经验。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。

④江苏省选举委员会:关于江苏省选举工作情况的报告。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。

表1 江苏省基层选举中被剥夺选举权利者和精神病患者总数

就全国范围来说,普选运动是一场史无前例的民主运动。“根据中央委员会的统计,在全国进行基层选举的地区,选民资格审查的结果,登记选民总数为323 809 684人,占进行选举地区18周岁以上人口总数的97.18%”[3]。

3.从选举的实际运作来看,1953年江苏普选更重要的是从司法途径和物质上给予了充分的司法救济和经费保障。从司法救济方面看,为保障选民依法享有选举权利,从司法工作方面保障选举工作的顺利进行,在普选中还普遍建立了人民法庭,用以处理有关选举诉讼的案件,以便裁决不合法的选举行为与选举结果。在第一批基层选举中,各地法院共组成和派出223个人民法庭,作为专门受理基层单位有关选举诉讼案件的机构及时配合普选的展开。一般由一个区或两个区设立一庭,有的一个法庭管辖三个区。每个法庭按不同情况配备3—8人,全省共有法庭干部1 520人。干部来源绝大多数由各地司法、公安、检察、党群组织等有关部门抽调,其中有法院干部313人,占干部总数20.5%①江苏省选举委员会:关于江苏省第一批基层选举中人民法庭工作的情况和经验。参见《选举工作情况》,第十三期.江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0021。。普选经费由国家财政保障。中央选举委员会、中央政府财政部拨给江苏省普选经费16 029 577 590元(旧币——笔者注),其中包括工作人员补贴费8 901 646 830元,训练费1 867 000 000元,印刷费1 659 559 560元,印章费214 471 200元,公杂费3 386 900 000元②江苏省选举委员会:关于选举经费收支情况的报告。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。。中央的经费划拨下来后,在普选准备阶段及其后的各个阶段,所需的会议费、印刷费、典型试办经费以及训练干部经费等都由各级财政部门及时拨发,保证了选举的顺利进行。

总的说来,这次普选的民主程度较高,各地参选比例都很高。普选使新中国政权建设“在民主化的道路上又大大地跨进了一步”[4]。但不可否认的是,我们也应该看到普选并非完备的民主选举。如代表名额比例的城乡差异,党组织控制的提名机制,基层选举大多举手表决的方式等情况依旧存在,有些地方甚至发生“强迫选举”的事件,如新沂县臧圩乡采取“组织保证”强迫选民参加选举,难怪选民不满说“反正咱去投一票好了”。制度上的缺陷不免增加了选举民主的泡沫成分。江浦县大胜乡天厚村有三四个新产妇被迫参加选举大会。丰县某乡一户在办丧事,四个孝子正在出殡也被拉去开选举大会。睢宁县邱洼乡圩南选区,有一个代表候选人未经群众讨论即行选举,在选举大会上落选后要选民重选,但仍未有半数以上的选民通过,结果在强迫选民第三次举手后才“当选”①江苏省选举委员会:关于江苏省第一批基层选举中人民法庭工作的情况和经验。参见《选举工作情况》,第十三期.江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0021。,这样的选举无疑只具备民主的形式而无实质内容了。

(二)整个普选阶段进行了广泛的政治动员

政治动员,简单地讲就是执政党或政府利用拥有的政治资源,动员社会力量实现经济、政治和社会发展目标的政治运动[5]。1953年江苏普选展开了大量的宣传动员,各级选举委员会依靠工会、工商联、青年团、妇联等政治性强的社会团体和广大干部、专职的普选宣传员、积极分子等通过采取报告会、座谈会等为主的宣传动员方式,充分利用广播、报纸、标语等传媒手段对广大基层民众展开了广泛深入的宣传教育。

普选宣传动员形成了依靠中国共产党和国家政权推动的组织控制机制和以政治性社团为辅助力量的动员结构。从各级选举委员会到各基层选举工作队以及选民小组都有党的组织或党员力量,从而形成了党委领导决策推动选举宣传的组织控制机制。除此之外,党还利用工会、青年团等社团进行辅助宣传,构成了一个完备的宣传动员体系并采取以群众运动为载体的动员模式,通过运动的形式来促进或推动普选的展开。如各地通过学习总路线、婚姻法、增产节约运动、爱国卫生运动、“新三反”运动等,以运动促进运动,开展了大量的宣传动员。这些做法凸显了建国初期中国共产党在进行政权建设过程中所施行的一套政治运作模式和特征。

普选的宣传动员产生了显著的政治功能,即便是这种动员型政治参与也使得当时的人民群众“由衷地拥护新政权,积极参与政权的建设工作”[6],夯实了政权的合法性基础。人民群众都十分珍惜选举权利,因而表现出了史无前例的参选热情。各地工人和广大劳动人民,都以搞好增产节约的实际行动,庆祝他们平生第一次行使民主选举权利日子的到来。“南京电瓷厂金工车间的老工人邓振奇老师傅在普选期间,克服缺乏器材的困难,修好了一部发电机,作为对普选的献礼。各级院校的教师和学生以及科学技术人员,在普选中也表现了高度的政治热情。许多教师在普选运动开展前,认真学习和讨论了我国选举法所表现的实际民主精神。”[7]

(三)普选运动非常重视妇女和少数民族的选举权利

此次普选非常重视广大妇女的选举权,普选的每一个阶段都充分发动妇女参加选举。有学者认为,建国后,中国发生了两次妇女参政高峰,一次是在20世纪50年代,一次是在20世纪70年代[8]。此次妇女参与选举有两大特点:一是参与选举的女选民数量多。江苏全省妇女选民11 748 984人,参加投票的达到9 470 343人,占妇女选民总数的80.6%。尤其是在城市,据六个省辖市的统计,妇女参加选举的比例达91.26%②江苏省选举委员会:江苏省普选中发动妇女参加选举的初步总结。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案。二是妇女参与选举缩小了性别差异的历史鸿沟,普选的全过程贯彻了“男女一齐发动”的方针,打破了妇女“零”政治参与的历史,在妇女权利解放方面具有划时代的意义。

之所以能够发动如此规模的妇女参与选举,是与领导者正确处理了妇女参选的几个关键环节分不开的。首先将生产与普选及妇女解放运动结合起来,展开宣传,克服了“重男轻女”思想及妇女的自卑心理,并解决了妇女“同工同酬”问题,提高了妇女的生产积极性,推动了妇女参加普选。在普选的第二阶段,注意物色妇女骨干和妇女积极分子,吸收妇女参加选民资格审查小组和选民小组等发动妇女积极审查选民资格。如铜山县桥屯乡224个选民小组中有118个选民小组组长是由妇女担任的。启东县键北乡选民资格审查小组的成员中,妇女将近一半①江苏省选举委员会:江苏省普选中发动妇女参加选举的初步总结。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。。在酝酿代表候选人阶段,主要通过有重点地培养妇女代表候选人,以保证适当名额的妇女当选代表。如江宁县东山镇全镇共物色了女代表候选人14人。最后,切实帮助妇女解决参加选举活动的实际困难,如组织托儿所,解除了妇女参选的后顾之忧。如南汇县盐仓乡六个选区组织了84个托儿所,由十八岁以下青年妇女照顾352个小孩,该乡妇女选民参选达98%以上②同①。。正是因为从选举法的条文规定到选举实施,妇女的选举权普遍受到尊重,导致妇女界对自己的选举权利倍加珍惜,即使因故不能参选的妇女也不例外。如,南京市浦镇妇女龙良芳生了孩子不能参加选举大会就把孩子取名为“选玉”作为纪念③江苏省选举委员会:江苏省城市基层选举工作总结。参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。。

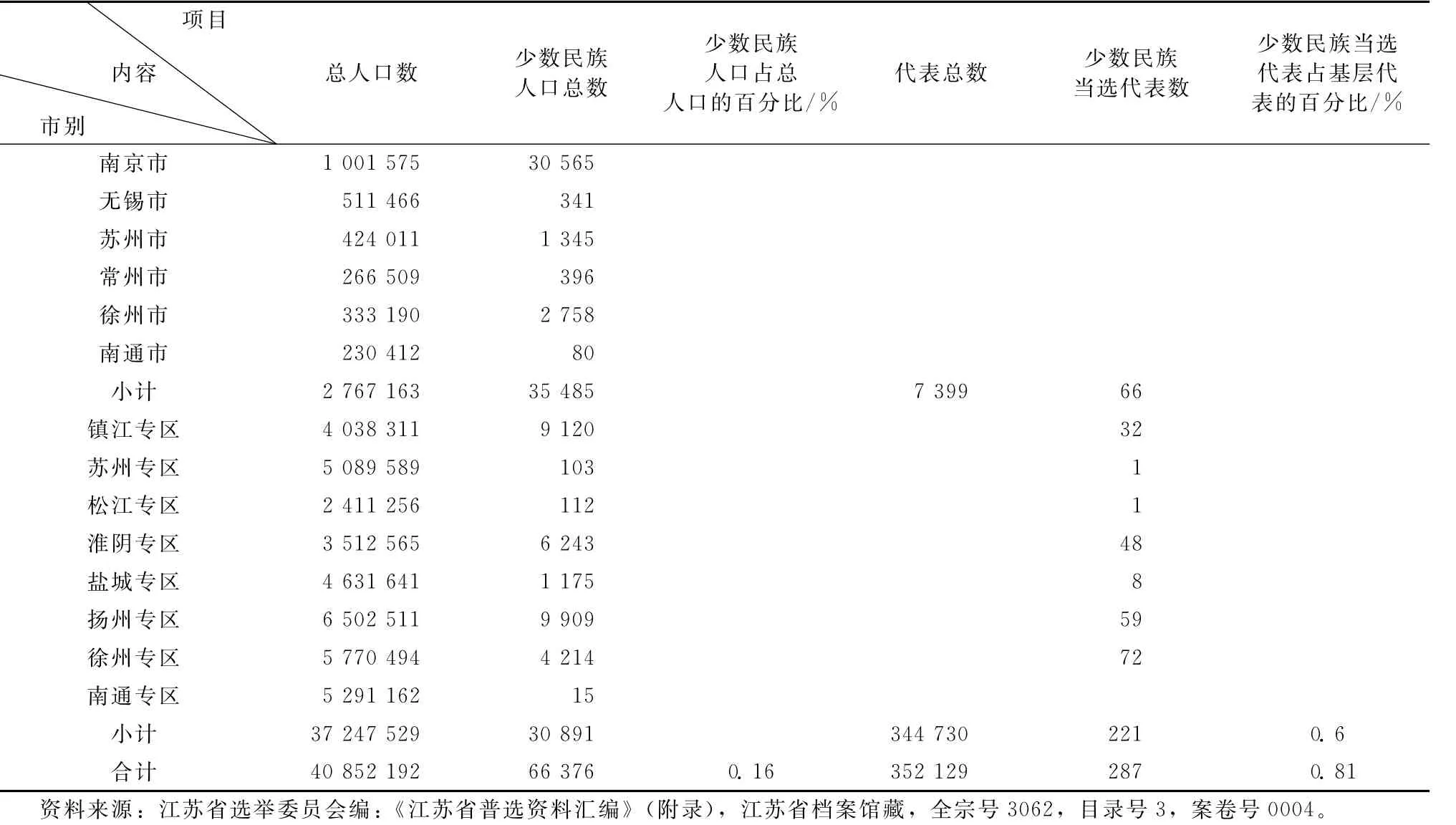

另外,整个普选运动也特别尊重少数民族的选举权。江苏省基层选举中少数民族当选代表287人,占基层代表总数的0.81%。六个省辖市的少数民族代表56人,占市区代表总数的2.07%。(具体见表2)普选中,许多少数民族群众当选代表。回族工人代表候选人马同福说“我们少数民族获得这样平等自由的政治权利,过去是做梦也想不到的”。南京市拥军优属模范、回民哈大妈被提名为候选人[9]。

(四)巩固了人民民主统一战线性质的政权

候选人由党组织提名,形成了党组织对整个普选过程的组织控制机制,并重视吸收民主党派参与政权建设,有利于发挥民主人士在社会主义建设中的作用,并使他们自觉拥护社会主义改造。

代表候选人的提出,是选举过程中的重要一环,也是体现民主精神的关键阶段。这一阶段的工作,对于保障选民的民主权利,选好代表,提高代表的参政能力,发挥国家权力机关的作用,具有重要意义。1953年的江苏选举,代表候选人的提名环节有两个特点:第一,提名权由中国共产党的组织提名为主,形成了党组织对整个提名过程的控制机制。人大代表候选人的两级协商、联合提名实质是党委领导下与各党派、团体的联合安排。提名坚持这样的原则:在保证工人阶级领导和加强工农联盟基础的前提下,从市县的整体要求出发,照顾代表的广泛性和地区的不同特点,使社会各民族、各阶级、各阶层都有与其地位相当的代表。使人民代表大会真正成为具有工作能力的国家机关,将那些最有代表性和能解决问题的人选到人民代表大会中去,并保证党员加进步力量(工农革命知识分子)占显著优势,并且处于领导地位;对民主人士做重点安排,根据籍贯、工作地区和社会影响通盘筹划,统一考虑安排。在当时的复杂局势下,由组织提名更有利于克服选举中的无序状态。而且协商提名也并不意味着党组织完全决定一切,候选人的初步名单提出后往往要经过选民的讨论,才得以最后确定正式候选人名单。如清江市王营镇在候选人初步名单确定后,再交由选民小组讨论,“在讨论中当去的去了,当添的添了”,群众很满意。八仙街回族代表在协商时坚持提出一个在群众中没有威信的、历史上有问题的人当代表,但经过群众讨论后多数选民不同意,随即去掉了该候选人,群众反映说“这样做法真是民主”④江苏省选举委员会:清江市王营镇普选总结,参见《江苏省普选资料汇编(下编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。。在建国初期,由于社会历史条件的限制,完全由选民无组织领导的方式提名确实容易出现提名秩序混乱的现象,如常州市南区东大街、兴正选区均提七八十人,导致候选人过多,选举无法正常进行。

表2 江苏省基层选举中少数民族当选代表情况统计表

但是,由于缺乏一个完善的对选举决策实施过程的监督机制,这种组织提名的办法极易导致提名过程由党组织包办代替,压制民主的现象,使选举过程只有形式意义。选举在某些选区表现为非法制化的运作,重视民主却又践踏民主的现象时有发生。尤其是在基层,选举中包办代替的现象时有发生。如吴县七子乡的提名工作一开始就在选民中强调“统一认识,统一思想”。该县香山乡采用“打通思想”,找反对人谈话的办法强迫选举。滨海县周集乡为要保证中队长当选,选民同意提副支书,领导便采取硬比条件,强制选民同意,以致选民反应“不民主”和怀疑“民主”①江苏省选举委员会:对在代表候选人提名阶段宣传工作的几点意见。参见《江苏省普选资料汇编(上编)》,江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0004。。更有泗阳县新民乡在酝酿候选人时,有一个选民小组不同意支书当候选人,村长便跳起来说“全村四个组都同意,只有你们不同意,想破坏吗?”结果选民小组长连夜赶到乡政府说:“我们不敢民主了”。②江苏省选举委员会:当前基层选举工作的情况和存在的问题。参见《选举工作情况》,第十六期.江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0021。第二,选举实行的是等额提名的办法。等额选举使选举失去了起码的选择性。除了要求选民赋予候选人以某种合法性外,没有更多的意义。即使有赞成、反对或者弃权的自由也只是在某种暗示或者“强制”下的自由。选举过程实际也只是在外界某一力量限度的范围内,而非出于选民的真实意愿做出选择[10]。

基层普选中“二次土改”、“倒干”以及引起“自杀”等背离法制的现象之所以发生是与选举单纯采取发动群众运动的方式是分不开的,人们不能不对基层选举采取群众运动的方式进行理性的审视。正如董必武曾指出:“共产党在紧张的战争环境中,为及时地执行各项紧迫任务,依靠直接动员群众的方式而非比较完备的民主形式来解决各项重大问题,在当时历史条件下是可以理解的。但当着有可能采取比较完备的民主形式,并且国家政治制度已有了明确规定的时候,那种习惯于简单方式处理问题的做法,就完全不合时宜,而且是违法的了。”[11]一方面,发动最大规模的群众参与选举是普选的一个基本价值取向。但另一方面,基层普选采用大规模群众运动形式又容易助长轻视法制的心理和行为,使得普选过程超越法的轨道,背离选举民主的本意。重视民主而又践踏民主即是群众运动的灾难性结果。“革命的群众运动是不完全依靠法律的,这可能带来一种副产物,助长人们轻视一切法制的心理,这也就增加了党和国家克服这种心理的困难。”[12]417在“新三反”阶段,有的对干部检查面过大,追老账,要干部自报互评,甚至采用“打虎”方式,结果助长群众的“倒干”情绪,损害了干部的积极性,而且使选举运动背离法制原则。很多基层干部机械地搬用土地改革、镇压反革命、“三反”、“五反”等运动中的粗暴方法来处理选民资格问题。如江阴、江宁、金坛三县以及苏州、南通两市在普选前了解政治情况或在普选试办审查选民资格工作中,相继发生自杀事件七起,死六人,伤一人①江苏省选举委员会编:普选试办工作中已发生自杀事件各地应引起严重警惕。参见《选举工作情况》,第十三期.江苏省档案馆藏,全宗号3062,目录号3,案卷号0021。。更为遗憾的是面对这样恶劣的后果,甚至很多基层干部还认为“运动中死人是不可避免的”②同①。,而不是从中汲取教训。这些颇为明显的缺陷和不足都需要在新中国选举制度变革的进程中逐渐地予以完善。

三、结语

保障每个公民的选举权和被选举权,是宪政的基本原则和基本精神。完全意义上的中国基层人大选举始于1953年开始的普选运动,并在不断变迁的社会背景下曲折发展。综观选举制度的变革历程,选举制度始终围绕选举权利的分配以及代表候选人的提名两个关键环节而不断发展和完善。值得一提的是,为了体现城乡选民平等的选举权利,当代中国,随着城市化的推进,农村与城镇每一代表所代表的人口比例将调整至1∶1,真正使农民与城镇居民享受到平等的选举权和被选举权,无疑是选举制度的一大进步,体现了对公民基本政治权利的平等尊重,更从一个侧面体现了国家破除城乡二元制结构、保障农民合法权益的发展思路。更令人鼓舞的是《中国共产党第十七次全国代表大会报告》中明确提出:“保障人大代表依法行使职权,密切人大代表同人民的联系,建议逐步实行城乡按照相同人口比例选举人大代表……”,此举将极大地促进选举制度朝向更加民主化的方向迈进。

但是,选举民主化的进程随着经济社会的变迁必然会不断面临新问题。如市场经济的发展,农民工等社会弱势群体的选举权保障问题,以及决定整个选举过程民主与否的最关键环节——关于正式代表候选人确定的问题等,都是发挥现代选举制度功能所必须面对的课题。在中国,候选人的提名制度改革步履艰难。与建国初期普选相比,选举发展到今天,在选举实践中正式候选人的确定往往不是由选民反复酝酿、讨论和协商,而是直接由选举委员会拟好名单,再拿到选区征求意见,这样的结果往往使选民联合提名的候选人在正式名单上的淘汰率大大高于组织提名人选,选民联合提名的候选人一定程度上成为组织提名的候选人的“陪衬”。如青岛市城阳区人大换届选举,政党团体提名的候选人901名,被确定为正式候选人的为204人(包括30名下派参选的领导干部),占26%;选民联合提名的代表424名,被确定为正式代表候选人的为53名,只占13%,也就是说,在酝酿、讨论和协商的过程中,选民联合提名的候选人的被排除率远远大于政党团体提名的候选人。天津市河西区人大换届选举,全区推荐代表候选人2 104人,选民联合推荐2 065名,占98.15%,政党团体推荐39名,占1.85%,经过酝酿、讨论和协商,政党团体推荐的39名候选人均被确定为正式候选人,淘汰的都是选民提名的候选人[13]。可以说,中国选举民主化改革任重而道远。一方面随着经济社会发展的进程,以更加开放的姿态追赶民主化的潮流,在中国走向开放社会的征途中,人大代表更应该在一个开放的环境中产生并参政议政,倾听民众的声音,表达民众的意愿。另一方面,选举制度改革要走稳健的“渐进累积型”的发展道路,保持继承和变革的相对平衡[14],实现“自由”与“秩序”的完美结合,因为选举制度在新中国确立一开始就是以务实而非理想化的民主形式为指导,更不用说西方自由选举制度的简单移植,这一点即是包括江苏省在内的新中国首次普选留下的宝贵经验之一。

参考文献:

[1]侯松涛.新中国第一次普选述评[J].党史研究资料,2004(3):50-58.

[2]我们该怎样参加普选[N].新华日报1953-05-22(3).

[3]林蕴晖.凯歌进行的时期[M].郑州:河南人民出版社,1989:422.

[4]陈荷夫.选举漫语[M].北京:群众出版社,1983:257.

[5]林尚立.当代中国政治形态研究[M].天津:天津人民出版社,2001:271.

[6]俞歌春.新中国头七年民主法制建设过程中的民主政治参与[J].中共党史研究,2001(5):57.

[7]南京市基层选举工作全面展开[N].新华日报1953-11-02(3).

[8]丁娟.中国妇女的政治参与状况[EB/OL].(2006-03-16)[2015-11-30].http://www.china.com.cn/chinese/zhuanti/fnfzbg/1156324.htm.

[9]选民们慎重讨论和鑒别代表候选人[N].新华日报1953-09-16(2).

[10]林尚立.选举政治[M].北京:三联书店,1993:54.

[11]董必武.五年来政治工作中的几个问题和加强守法教育问题[M]//董必武政治法律文集.北京:法制出版社,1986:368-369.

[12]董必武.进一步加强人民民主法制,保障社会主义建设事业(一九五六年九月十九日)[M]//董必武选集编辑组.董必武选集.北京:人民出版社,1985:417.

[13]史为民,雷克兢.直接选举:制度与过程[M].北京:中国社会科学出版社,1995:253.

[14]邹平学.宪政视野下的选举制度改革之必要性和思路[J].人大研究,2007(3):8.

Historical Investigation of 1953-1954Grass-root Election —Taking Jiangsu Province as an Example

Jin Ziqiu

Abstract:The new China's first general election is a significant event in the democracy process of People's Republic of China.By researching the first general election,we can find out the initial democratic regime of public participation.More importantly,on the other hand,we can witness the CCP's hard exploration and commitment to the promotion of democracy and their trust to people by the candidates enthusiasm.Reviewing on the period of history,the author try to study and ascertain the mode and characteristics of CCP's political operation in the early process of socialist power.

Key words:the grass-root election;voting qualification;political mobilization;candidate nomination

收稿日期:(2015-12-05;责任编辑:朱世龙)

中图分类号:K271

文献标识码:A

Doi:10.3969/j.issn.2095-042X.2016.01.013

基金项目:2013年贵州省高校人文社会科学研究项目(13SZK020)。

作者简介:金子求,南京师范大学社会发展学院博士研究生,铜仁学院副教授。