“不变不传”与“以变应变”

——《断魂枪》所揭示的武术裂变与传承

2016-06-08牛爱军深圳信息职业技术学院公共课教学部广东深圳518172

牛爱军深圳信息职业技术学院公共课教学部,广东 深圳 518172

“不变不传”与“以变应变”

——《断魂枪》所揭示的武术裂变与传承

牛爱军

深圳信息职业技术学院公共课教学部,广东深圳518172

摘要:马克思·韦伯认为从西方开始的现代化过程是理性化和祛魅的过程,是世俗化的过程。在老舍先生的《断魂枪》中,沙子龙并没有把“断魂枪”传给徒弟王三胜。其实“不传”的过程也正是国术逐步“理性化”、“祛神秘化”的过程。不能主动去适应新的时代要求的国术项目不可避免地要走向改变,留存的内容则从必须要学会积极地去应变,其中最典型的就是学校制的传播方式压倒性地战胜了师徒制的传承方式,但国术在裂变和传承之间存在着复杂而微妙的关系,两种方式将会长期共存。

关键词:传承裂变学校制师徒制

1 前言

“东方的大梦没法子不醒了。”古老的中国开始了艰难的转型,首当其冲的是生活方式,和紧密依附在生活方式上的传统文化。“枣红色多穗的镖旗,绿鲨皮鞘的钢刀,响着串玲的口马,江湖上的智慧与黑话”,这些都代表着冷兵器时代,和在冷兵器时代兴盛发展的武术。可是,当火车“穿坟过墓破坏着风水”,“龙旗的中国不再神秘”,冷兵器时代快速终结了,由此造成武术不可遏制的要衰落,于是,“沙子龙的镖局已改成客栈”,“门外站着不同面色的人,枪口还热着”。一夜之间,武术好像失去了用武之地,沙子龙也把他的绝技深深隐藏起来,“不传,不传”,仿佛在告诉世人,社会转型了,必然要带走属于它的一些东西,譬如“断魂枪”。

2 国术的祛魅

2.1国术逐步“祛神秘化”

受历史上传奇、公案小说的长期影响,公众心目中的国术充满了神秘色彩。据袁进先生统计[1],民国武侠小说总字数不下三亿言。1928年明星电影公司将平江不肖生的《江湖奇侠传》改编为18集连续电影《火烧红莲寺》,一举轰动上海滩,害得不少青少年弃学、弃工,前往峨眉、昆仑等名山求仙学道。[2]

《断魂枪》发表于1935年,之前的“第一届国术国考”于1928年10月在南京举行,全不见民众心目中武术高人们飞来飞去、一招制敌的神奇,却有很多两人纠缠打斗良久、甚至搂抱滚地的场面。后来的“国术国考”,开始采用西洋通行的按体重分级、带有护具、定时定局的赛制。

康绍远先生谈到[3]:“(1932年)国考时,我们放假了三天,观摩了比赛,看了以后很泄气,心想:这哪叫武术?上去就抓、就摔,谁被摔倒了比赛就完了。看不到武术的方法,武术好像也使不上,当时我在场,没有一个用武术方法的。有以虚步十字手等待对方的,但是,一上去就是抓着摔,什么姿势也没有了,就是抓和摔,看了很失望。”

在“洋枪洋炮”的直接打击下,在西洋通行的竞赛方法和规则面前,国术的神秘面纱被揭去了,本质上,国术就是一种肢体运动,不可能产生超常的技能。习练国术的目的是强身健体、强种保国,国术应该成为每一个中国人必备的一种锻炼习惯和一项身体技能,而不是去修炼可以对抗现代武器的“超能力”。

沙子龙对“五虎断魂枪”失去了信心,不管“五虎断魂枪”的名头有多大,它在快枪面前始终是不堪一击,与其看着它被别人打败,还不如把它永远留在自己手里,同时也留住了一份荣耀和回忆。

2.2因“不变”而“不传”

陈寅恪[4]曾言:“凡一种文化值衰落之时,为此文化所化之人,必感苦痛,其表现此文化之程量愈宏,则其受之苦痛亦愈甚;迨既达极深之度,殆非出于自杀无以求一己之心安而义尽也。”又说:“盖今日之赤县神州值数千年未有之巨劫奇变;劫尽变穷,则此文化精神所凝聚之人,安得不与之共命而同尽?”

打遍西北无敌手的沙子龙较常人更觉苦痛,他赖以成名立业的本领失去了用武之地。“民国十年(1921年),著名的北京会友镖局关张。与此前后,北京许多镖局都随着镖行的衰落而结束其经营,镖师们纷纷改行谋求别的生计,有的设武馆授徒,有的到娱乐场卖艺,有的弃武经商。北京前门外于同治年间创办的三义号镖局,改业为三义客栈。[5]”把沙子龙看作是陈寅恪所讲的“此文化精神所凝聚之人”,他的“不传”则相当于传统技艺方面的“与之共命而同尽”。

沙子龙的镖局改成客栈,说明沙子龙和镖局人身上的武艺已经失去了昔日的作用。“火车”和“快枪”代表着工业文明,而“镖局”和“断魂枪”则代表着农业文明,在农业文明和工业文明的较量中,镖局的倒闭和“断魂枪”的失传,都说明了根植于农业社会的中国传统文化已经到了不得不变的时刻。

“传统是不死的。在生活方式未改变前,尤其不死。尽管外国人来征服,也是无用的。但若生产方式改了,则生活方式必然改;生活方式既改,传统也要大受折磨。中国的生产方式是非改不可的,无论你愿意不愿意;时代需要如此,不然的话便无以自存。”[6]包括国术在内的传统文化要继续生存,也必须要寻找到一条“自新之路”。在岁月的长河中,只有那些能够主动适应社会需要的国术才能流传下来。沙子龙因“不变”而“不传”,不变的是把国术作为“杀人术”,是他走镖、护身、退敌的看家本领。他不能接受把“杀人术”变成“健身术”,否则那还是“五虎断魂枪”吗?

2.3以变应变

武术产生于农耕文明,随着经济的发展,农村的城市化进程在加快,大量的农村人口涌入城市,农村的生活面貌在被快速地改变着,很多传统技艺,包括武术,正在飞速流失。所以不管是近代的国术,还是现代的武术,变以图存都是武术在社会上立足和发展的基本策略。

近代就有很多国术项目寻找到了“自新之路”,如褚民谊编创“太极操”以其绵缓柔和来适应大众推广、孙禄堂糅合太极、形意、八卦三派精华创立孙氏太极拳等。当然也有很多传统文化(不只是武术)由于不能主动去适应社会的变化等原因就此销声匿迹了,而且这种情况随着社会转型的深入还有愈演愈烈之势,这也是当前社会发起非物质文化遗产保护运动的初衷,在已经公布的国家、省、市、区四级非物质文化遗产代表作名录体系中就收录了很多武术项目。

3 传承脉络的变迁

在中国历史发展的过程中武术在很大程度上是在家庭或类似于家庭的各拳种门派、流派中流传的,武术的师徒传承本质上还是“家庭传承”。武术在其流传的过程中,许多拳种都有其历代师徒之间传承关系的谱系,如同家族的家谱一样,同样说明了师徒传承的“家庭化”倾向。学校制将“师傅”从乡村引入了城市,为“师傅”提供了更大的舞台来传播武术,并借助于创办学校和出版书籍,使武术更易于推行,使武术的传播、传承从“师徒制”走向了“学校制”,获得了更为广阔的发展空间。不管是民国期间还是新中国成立后,用学校制来传承武术都得到了官方的大力支持。

3.1“家庭”的弱化

家庭是中国传统社会的最基本单位,在“天高皇帝远”的农耕社会,家庭重土轻迁,“凿井而饮,耕田而食,帝力何有于我哉”。“在这种情况下,一个由血缘关系或师徒关系结成的习武群体,在中国古代自给自足的小农经济生产方式的深刻影响下,以师父经验认知为主导,在群体内部闪烁着温情脉脉的人伦色彩同时,对外却表现为相当的文化排它性。这种排它性一方面固然不利于拳种之间正常的融摄取长,时常导致彼此形同畛域,甚至相互攻讦,但另一方面在当时条件下对本门拳种从技术到理论的丰富发展具有积极意义。”[7]

家庭传承是以“师父”为中心的[8],且不说血缘关系中的“父为子(女)纲”,在徒弟磕头拜师以后,师父和徒儿之间也形成了一种“父与儿”的契约关系,同样,师兄弟之间也产生了类似血缘的亲属关系。如此,按照尊卑长幼之序,大家就被团结在师父周围,以一个富有凝聚力的团队的面目出现。传人可能来自各地,但辈分的确立使这些人组成了一个宗法大家庭。

出于对自身技艺的珍视和对家族的荣耀感,中国古代素有“传子不传女”的说法,以防女儿出嫁后把自己的绝活传到外姓人那里。“传子不传女”的民俗心态,从深层次看,是宗法社会的必然产物,但这种做法也有利于世代经验的传承积累,这在旧时代对保住自家牌子,制作名优产品方面,的确起到了一定作用。杨祥全认为[9]师徒制存在两个弊端:一是不利于创新,二是容易形成利益团体,滋生事端。王芗斋也“从不喜有师徒之称,以期逐渐扫除门派之观念”。

在近代社会,从家庭结构演变趋向上看[10][11][12][13]:一是家庭结构与规模是由大趋小,以4至5人为主的核心家庭和直系家庭占绝大多数;二是家庭关系由传统走向近代,父权意识、男性支配地位开始弱化;三是家庭基本功能发生变化。其中,最具代表性的成果是邓伟志的《近代中国家庭的变革》(上海人民出版社1994年版),该书虽然是从总体上论述近代家庭问题的专著,但其所用资料和其关注点也较多地涉及到近代乡村的家庭。它从太平天国对封建家庭的冲击始,通过对历次进步运动、思潮对传统家庭制度、观念的冲击、改革的纵向论述,大体勾勒了近代家庭制度与观念发展、演进的轨迹和历史内容、基本特征等;认为其变革的走向是:家庭功能在一天天地由多到少,家庭结构在一天天地由紧到松,家庭观念在一天天地由浓到淡,家庭理论在一天天地由浅入深(见《近代中国家庭的变革》,《序》)。

“家庭”的弱化代表着乡村社会的变迁,这一点也反映在“武术家庭”中。申国卿[14]以沧州为例,论述了沧州民间“把式房”(沧州乡间称武术为把式)的生存状态。旧时的乡村把式房俗制多以师傅姓氏名之,如“李家把式房”等;或以拳种名之,如“八极把式房”等;也有以乡村名名之等不一而足[15]。乡村把式房的习练形式通常要相对自由、松散,在场地选择上,以师傅居住地为中心,家室庭院,乡村麦场,房前屋后,田间地头,或独自研习,或三五成群。习惯了“日出而作日入而息”的农人们在农忙之余纷纷赶赴师傅所在的村落练习,在习得一身武艺后便大都涌入经济相对更为发达的城镇地区,看家、护院、走镖、入伍,凭借把式房里练成的功夫安身立命、养家糊口。

随着中国原有的生产、生活方式在西方工业文明的入侵下衰落乃至于破产,由此导致国术的产生土壤——乡村社会开始发生变迁。乡村社会变迁始终是中国历史变迁的主体内容,这不仅因为在区位结构中乡村占据绝对的多数,而且因为乡村的生活模式和文化传统,从更深层次上代表了中国历史的传统[16]。即使对于整个近代史而言,近代化或城市化进程,本质上也是乡村社会变迁的过程。

3.2从乡村走向城市,从家庭走向学校

作为乡村社会变迁的一个缩影,“国术人”大规模地从乡村向城市(或城镇)迁移。民国期间支撑国术发展的实体——各级国术馆都是建立在城市,乡村虽然也会有支社(部),但主体一直是在城市。王健吾就发现[17]:“这一种提倡国术的方法,是把国术都市化、资本化,使国术由农村经济走上资本主义之道路,不能回归农村。故凡受国术教育的人,因经济的条件,皆不肯回乡村设立‘拳场’,任‘教师头’了”。

只有在城市,国术馆系统才有可能获得政治、经济、传媒、人员等方面的支持。近代以来成名的武术家绝大多数生活在城市,如上海就先后有霍元甲、王子平、顾留馨、蔡龙云等名家,其他城市如北京、天津、广州等也是如此,都聚集了大批国术好手。况且国术一词就是诞生在南京。

历史已经证明,单纯依靠传统文化并不能完成使国家富强的使命,同样,靠拳术、巫术也不能降服西洋士兵。利用源自乡村的“义和神拳”来对抗西方的船坚炮利,只能说明清朝末年的统治阶层对中国的乡村传统“迷信”程度之深,以及对城市物质文明的发展缓慢之无奈。当西方文化应该被“全盘吸收”成为了强大的社会思潮之后,对武术的改造、再认识、祛魅也成为了武术界的一种共识,一些社会名流和教育家出面延揽武术人才,在各大城市相继建立了一大批会社以研究和推广武术。

据不完全统计,上海除1910年成立的精武会外,还有中华武术会等三十多家武术会社,北京除1911年成立的北京体育研究社外,还有中华尚武学社等二十五家武术会社。天津除1911年成立的中华武士会外,还有道德武术研究会等十余家武术会社。其他大中城市的情况也大体如此。

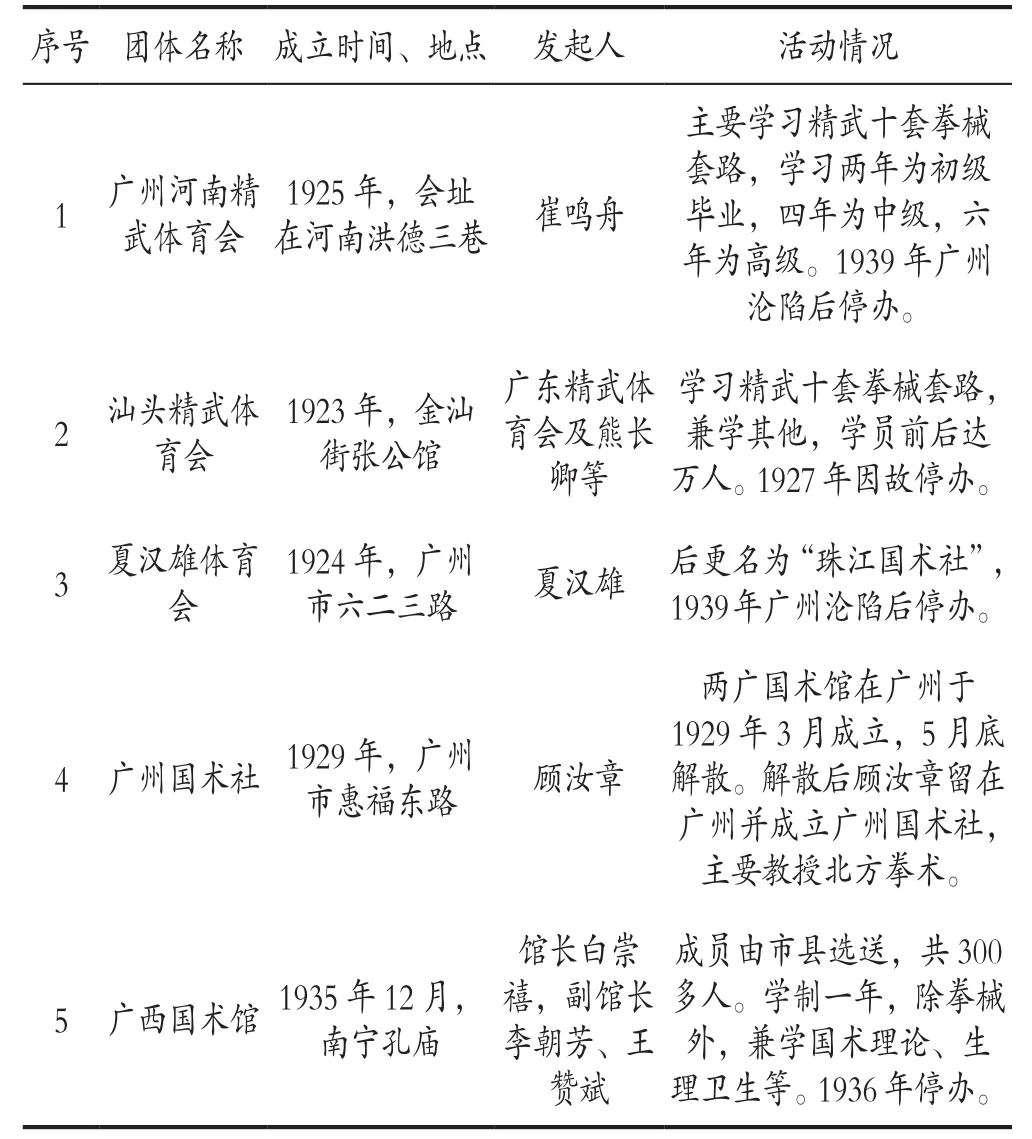

李吉远在其博士学位论文《岭南武术文化研究》(上海体育学院,2010)中对近代岭南地域的武术社团开展情况进行了汇总,如表1所示:

表1 近代岭南武术社团(部分)

据表1可见,虽然师徒制一直以来都存在于国术的传承体系中,但随着“乡村家庭”的解体和城市中各种会社的大规模成立,使学校制的传播规模和效率大大超过了师徒制。

“因不变而不传”昭示着传统的、家庭化的“一对一”或“一对几”的传承方式已经不能适应社会的需要,到了必须改变的时刻。马良创编了“中华新武术”,其重要目的之一就是改变武术原有的师徒相承的单一传授方式,使之适宜团体教学和操练,为武术进入学校体育课提供可行的形式。[18]可以“一对几十”的学校制便顺理成章的取代了“一对一”或者“一对几”的师徒制。

4 结语

时至今日,社会对武术应该师徒传承的呼声渐高,仿佛武术应该重新走回在近代曾被主动抛弃过的道路。面对近代国术利用学校制的大兴,只让人喟然而生时光轮回之感。实事求是地讲,不管近代的国术人付出了多少努力希望将国术推进学校,其效果都不是新中国成立后特别是改革开放以来武术在学校的发展态势可以比拟的;再加上社会上大量的以习武来健身的人群,武术发展的形势可谓一片大好。

近代社会不仅要求民众身体强壮,还要民众保持文化自尊,国术作为一种简单易行的理想形式得以通过学校(馆)得到了大规模普及。现代社会的体育项目已经完全可以取代武术完成这两个任务,所以武术在学校中的地位也就变得无足轻重了。那为什么还有那么多的舆论主张以“一对一”或“一对几”的传授方式来传承武术呢?其实这主要还是牵扯到武术的功能问题。主张武术应该师徒传承的前提是把武术作为一种文化,而不是一种单纯的身体运动项目,这是时代赋予武术的新使命。“师徒制”和“学校制”其实指向的是把武术作为一种文化遗产还是一个体育项目的问题,论及两者优劣,必须要考虑到时代背景、针对的人群和所希望达到的目标,否则争论的意义不大。

参考文献:

[1]袁进.鸳鸯蝴蝶派[M].上海:上海书店,1994.

[2]袁良骏.民国武侠小说的泛滥与《武侠党会编》的误评误导[J].齐鲁学刊,2003(6):35.

[3]戴国斌.武术的文化研究[D].上海体育学院博士学位论文,2005:85.

[4]陈寅恪.寒柳堂集[M].上海:上海古籍出版社,1980.

[5]曲彦斌.中国镖行[M].上海:上海三联书店,1996:6.

[6]傅斯年.中国学校制度之批评[C].傅斯年.傅斯年全集[M].第6册,长沙:湖南教育出版社,2003:124-125.

[7]温力.重视血缘关系的家族本位思想对武术继承和发展的影响[J].上海体育学院学报,2002(4):36.

[8]周伟良.师徒论——传统武术的一个文化现象诠释[J].北京体育大学学报,2004(5):587.

[9]杨祥全.中国武术思想史专题研究[M].南开大学博士学位论文,2007:205.

[10]王芗斋.意拳要述[C].刘涛,李全友.意拳拳学[M].北京:北京体育大学出版社,2002:33.

[11]徐永志.略论晚清家庭的变动[J].历史教学,1998(1).

[12]陈亚平.近代华北农村家庭制度探微[J].学术论丛,1998(5).

[13]乔志强,董江爱.近代华北农村家庭养老制度的利与弊[J].学术论丛,1998(1).

[14]申国卿.燕赵武术文化研究[D].上海体育学院博士学位论文,2008:210.

[15]刘汉杰.把式房的乡村属性与入世态势——以沧州武术为个案[J].西北民族研究,2005(1):157-165.

[16]王先明.从《东方杂志》看近代乡村社会变迁——近代中国乡村史研究的视角及其他[J].史学月刊,2004(12).

[17]王健吾.华北之体育[J].体育季刊,1935(2).转引自谭华.近代中国社会的变革与武术的进步[J].华南师范大学学报(社会科学版),2003(1):117.

[18]国家体委武术研究院编.中国武术史[M].北京:人民体育出版社,1997:326.

No Change No Inherit andChange to Inherit——Wushu’s Fission and Inheritance by Duanhunqiang

Niu Aijun

(General Courses Department, Shenzhen Institute of Information Technology, Shenzhen Guangdong 518172, China)

Abstract:In Max Weber's opinion, western modernization process is a process of rationalization,disenchantment and secularization. In Lao she's Duanhunqiang, Sa zilong does not pass "Duanhunqiang" to Wang Sansheng who is his apprentice. "Not preach" actually is the process of "rationalization" and "remove mystification" of Wushu. Instead of being passive to the new era, Wushu project inevitably has to change willingly. One of the most typical modes of transmission is the school system overwhelmingly defeated the mentoring way of inheritance, but there is a complex and subtle relationship between fission and inheritance, thus the two ways will co-exist for a long time.

Keywords:inheritanceFissionThe school systemMentoring

中图分类号:G85

文献标识码:A

文章编号:2096—1839(2016)01—0008—04

基金项目:2013年国家社科基金项目,编号:13BTY060。

作者简介:牛爱军(1976~),男,博士,副教授。研究方向:武术文化和历史。